大学生自我聚焦注意问卷的编制

李 昳 陆桂芝

(哈尔滨师范大学教育科学学院,哈尔滨 150025)

1 引言

自我聚焦注意是指一种对内部产生的、与自我相关的信息的意识,与通过感觉器官接受外部环境信息的过程相对立(Ingram,1990)。注意是将自我意识指向某一特定的对象,这一特定对象既可以是外部环境、交往对象或社交任务等外部世界,也可以是内部的心理过程。将注意灵活地分散于外部世界和内部心理才会促成良好的社会适应(马晓洁,陈传锋,2011)。认知资源理论将注意解释为一种认知资源,注意过程就是认知资源的分配过程。当自我聚焦注意个体把过多的认知资源分配给了自身,而剩下很少的认知资源被用来加工外界信息时,就会导致个体心理的不适应性(高培霞,2006)。作为内部关注的结果,个体参与到自我评价中去,就会更集中地意识到自己即时的恐惧、紧张、行为表现中可能存在的缺陷(Barrowclough,Tarrier,Humphreys, Ward, Gregg, & Andrews,2003;Brown,1993;Hetts,Sakuma,& Pelham,1999;Jonathon,Keith, Dutton, & Kathleen, 2001)。大量研究证明自我聚焦注意和各种消极情感状态(敌对、悲伤、焦虑)及临床症状(恐慌症、抑郁、社交焦虑和精神分裂症等)之间存在显著的正相关(Chin, Oh, Seo, & Na,2014;Heimberg,Brozovich,& Rapee,2010;Makkar,& Grisham,2013;Selimbegovic,Chatard,2013;Woodruff-Borden,Brothers, & Lister,2001)。因而加强自我聚焦注意的研究,对焦虑、抑郁、精神分裂症等临床心理疾病的治疗具有重要的现实意义。

国外应用最多的测量自我聚焦注意的工具是自我聚焦注意量表(Self-Focused Attention Scale,SFAS) 。SFAS包含有17个项目,采用Likert 4点计分方式,测量社会心理知觉、社会生理知觉、个体心理知觉以及个体生理知觉四个因素,其中个体心理知觉指将注意力聚焦于自我内部的想法和感觉的一种性格倾向,关注现实与理想标准的差距;社会心理知觉指从他人的角度审视自己,并将自己作为他人评价的对象;个体生理知觉是对自身的内部身体信息的察觉,如饥饿、心跳;社会生理知觉是对外部身体信息的察觉,如外貌、体型(Kiropoulos,& Klimidis,2006)。

目前国内针对自我聚焦注意的研究相对较少,已有研究将自我聚焦注意的测量挂靠在其他问卷当中,如在陈佳芳等人(2014)的研究中,使用自我意识量表中的私我意识和公我意识分量表测量自我聚焦注意,结果表明私我意识与抑郁呈负相关,与以往研究结果不一致的原因可能在于工具的不严谨性。Kiropoulos与Klimidis(2006)编制的自我聚焦注意量表将个体对生理心理的知觉作为自我聚焦注意的主要特征,然而该问卷测量自我聚焦注意的缺陷有两个:第一,将自我关注作为一个整体进行研究,而并没有进行下一维度的划分,鉴于客观自我意识理论,对自我聚焦注意的细分是可以实现的,如主-客体自我意识、公-私我自我聚焦注意(马晓洁,陈传锋,2011);第二,自我聚焦注意作为一种认知过程,其形成发展受到社会文化的影响,基于西方文化建立起来的自我聚焦注意量表并不一定适用于东方文化下的人群。因此,本研究基于自我意识理论对自我聚焦注意的维度划分,编制了一份适合本土文化的大学生自我聚焦注意问卷,为之后深入研究自我聚焦注意提供量化基础。

2 对象和方法

2.1 收集问卷材料

为收集编制问卷条目所需要的材料,首先对10名研究生进行半开放式访谈,访谈内容主要围绕“什么时候会对自我进行关注”“在社交情景中的表现和感受(如脸红的症状、感觉紧张不安)”“你认为自己是一个什么样的人”三个方面,通过整理访谈材料,得到一系列自我聚焦注意的相关词条,如在与他人交往时会在意自己的形象,害怕成为人们关注的中心,认为他人容易看穿自己内心的想法等。

2.2 编制问卷条目

首先参考自我意识理论对自我聚焦注意的维度划分(马晓洁,陈传锋,2011),初步按照私我自我聚焦注意、公我自我聚焦注意两个方面进行问卷条目的编制。结合在半开放式访谈以及相关文献中搜集到的有关自我聚焦注意的词条,共编制50道初始题目,在经过5名心理学专业硕士研究生对重复语义的条目进行删减后,最终形成包含48道题目的初始问卷,采用Likert 5点计分方式,1~5分别代表完全不符合、比较不符合、不确定、比较符合、完全符合。其中有7道题是反向计分。

2.3 自我聚焦注意问卷初步测试

2.3.1 被试

采用随机抽样的取样方法,随机抽取哈尔滨某大学初测被试300名,回收有效问卷296份,有效率98.67%,其中男生142名,女生154名,大一60名,大二84名,大三93名,大四59名。

2.3.2 项目分析

首先对样本数据进行总体信度系数分析,其 Cronbach’sα系数为0.91,然后分别依据题总相关系数小于0.30以及删除该项目后总体信度系数提高两个标准进行题目删减,将3、5、6、7、9、13、14、23、31、35、36、37、40、48共计14道题删除,删除后剩余题目的Cronbach’sα系数为0.93,各项目与总分之间的相关系数在0.30~0.67之间。

2.3.3 探索性因素分析

首先对剩余的包含34道题的样本进行因素分析的可行性检查,结果发现问卷的KMO=0.93,Bartlett 球形检验χ2=4123.519(p<0.001),因此该样本可以进行探索性因素分析。然后运用主成分分析法以及Promax 斜交旋转进行项目初始分析,第一次旋转后有7个因素的特征根大于1,共同方差解释量为57.5%,但结构矩阵中的三个因素没有满足维度项目数≥3的条件,因此需要进行第二次探索性因素分析,将因子数固定为4个,然后将不满足以下条件的项目进行删除:①项目共同度<0.40;②项目在两个因子的跨负载荷的绝对值之差<0.05;③结构矩阵中没有项目负荷。经过多次的探索性因素分析,共删除13个项目,剩余的21个项目归属为四个维度,共同方差解释量为56.9%。最后根据项目反应的内容进行因子命名,将四个因子分别命名为私我自我聚焦、公我自我聚焦、社交恐惧、被洞悉感,其中私我自我聚焦是指将注意力聚焦于自我内部的想法和感觉的一种性格倾向,关注现实与理想标准的差距,包括1、2、4、10、11、12、22七个项目。公我自我聚焦是指从他人的角度审视自己,并将自己作为他人评价的对象,包括25、27、28、29、30五个项目。社交恐惧指个人在和其他人交往时所体验到的消极情绪,包括33、44、45、46、47五个项目。被洞悉感是指个体担心他人看穿自己内心的想法,包括15、16、32、38四个项目。因素负荷结构矩阵见表1。

2.4 自我聚焦注意问卷正式测试

2.4.1 被试

正式测试的被试来自于哈尔滨市的两所高校,采用随机抽样的方法选取被试490人,回收有效问卷466份,有效率95.10%,其中男生223人,女生243人,大一104人,大二117人,大三128人,大四66人,研究生51人。

2.4.2 研究工具

(1)自我聚焦注意正式问卷,问卷共包括21个项目,采用Likert 5点计分,1代表完全不符合,2代表比较不符合,3代表不确定,4代表比较符合,5代表完全符合,得分越高自我聚焦注意越明显。(2)自我意识量表,该量表包括23个项目,采用1(完全不正确)~4(完全正确)4点计分,该量表用来测量个体的自我意识程度,得分越高自我意识越强。在本研究中,该问卷的Cronbach’sα系数为0.85;问卷的效度指标拟合良好(χ2/df=2.70,RFI=0.95,NFI=0.94,CFI=0.94,GFI=0.95,RMSEA=0.06)。(3)社交焦虑量表,该量表包括6个项目,采用1(完全不正确)~4(完全正确)4点计分,第3题为反向计分,该量表用来测量个体对社交活动的焦虑程度,得分越高越焦虑。在本研究中,该问卷的Cronbach’sα系数为0.74;问卷的效度指标拟合良好(χ2/df=4.36,RFI=0.91,NFI=0.92,CFI=0.91,GFI=0.90,RMSEA=0.07)。

2.4.3 数据处理

采用SPSS22.0对自我聚焦注意正式问卷进行信效度检验以及人口统计学变量上的方差分析,采用AMOS22.0对其进行验证性因素分析。

2.5 结果分析

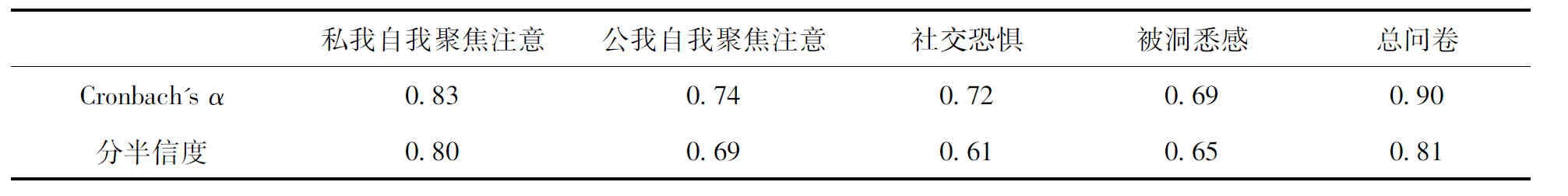

2.5.1 信度分析

为了保证自我聚焦注意自编问卷的科学性,采用Cronbach’sα系数以及分半信度作为指标进行信度检验,结果表明自我聚焦注意自编问卷的Cronbach’sα系数为0.90,分半信度为0.81,信度分析表见表2。

2.5.2 效度检验

(1)结构效度

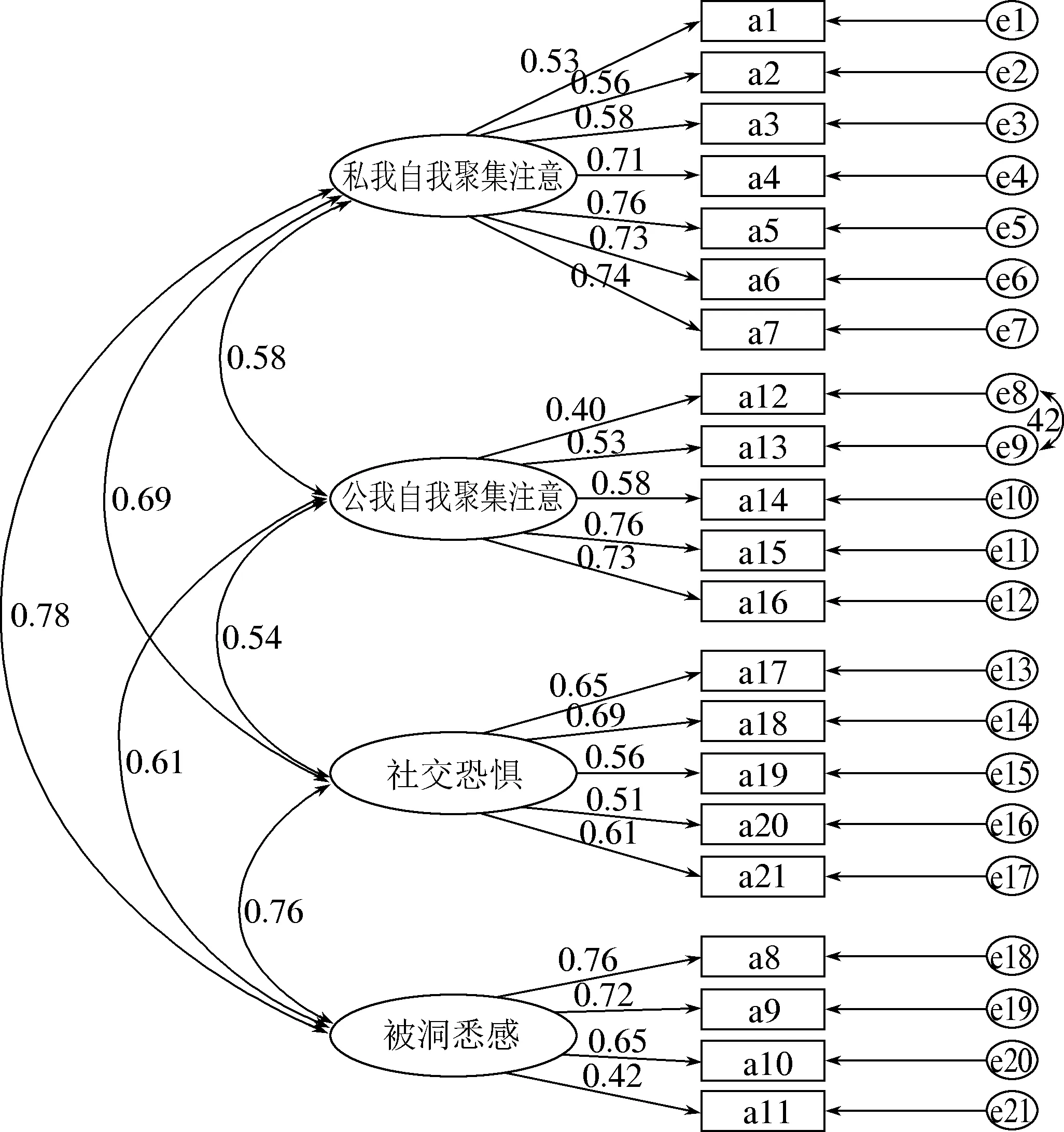

为了检验探索性因素分析建构的四因素结构模型,采用AMOS22.0对其进行验证性因素分析。结果表明(图1),χ2/df=2.54,GFI=0.91,CFI=0.92,TLI=0.91,IFI=0.92,RMSEA=0.06。且多数项目在其所属维度上的负荷均大于0.5,说明每个项目对所属因子的解释率较大,该四因素模型拟合程度良好。

将各维度之间的相关系数同各维度与总问卷之间的相关系数进行比较,表3结果表明, 各维度之间的相关系数均低于其同总问卷之间的相关系数, 这说明自我聚焦注意的结构维度划分是合理的,该自编问卷具有良好的结构效度。

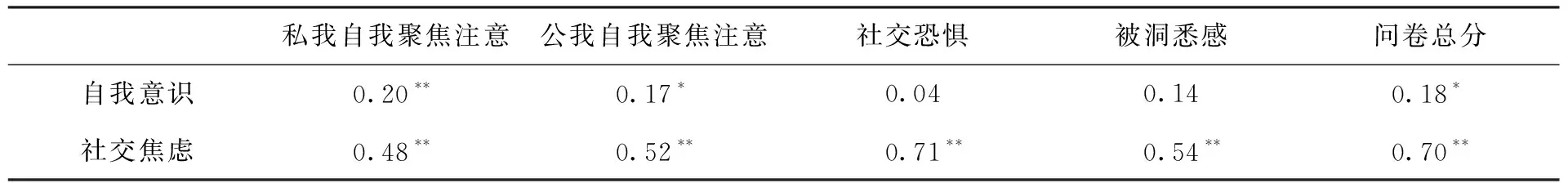

(2)效标关联效度

已有研究表明自我聚焦注意与自我意识、社交焦虑存在联系。因此本研究将自我意识量表以及社交焦虑量表作为效标,表4结果表明自我聚焦注意问卷与自我意识量表、社交焦虑量表之间的相关系数达到显著水平,自我聚焦注意与自我意识呈显著正相关(r=0.18,p<0.05),与社交焦虑呈显著正相关(r=0.70,p<0.01),这就说明了自编问卷的生态学效度良好,能作为进一步科学研究的工具。

图1 大学生自我聚焦注意问卷验证性因素分析模型图

表3 各维度之间及其与总问卷间的相关系数(N=466)

总问卷私我自我聚焦注意公我自我聚焦注意社交恐惧被洞悉感总问卷 1.00私我自我聚焦注意0.651.00公我自我聚焦注意0.570.491.00社交恐惧0.640.520.511.00被洞悉感0.670.510.440.571.00

注:p<0.05,p<0.01,下同

表4 大学生自我聚焦注意问卷的效标关联效度检验表(N=466)

私我自我聚焦注意公我自我聚焦注意社交恐惧被洞悉感问卷总分自我意识0.200.170.040.140.18社交焦虑0.48 0.52 0.71 0.54 0.70

2.5.3 人口统计学变量与大学生自我聚焦注意关系的差异性检验

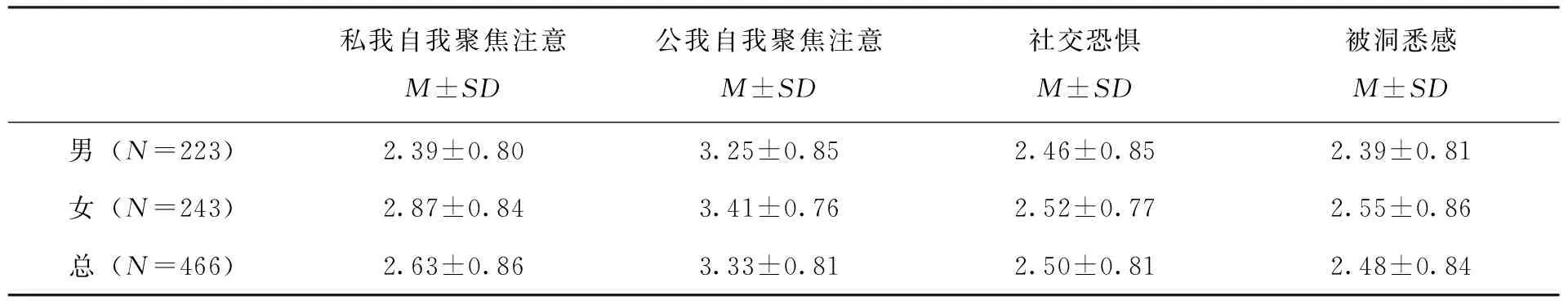

将人口统计学变量(性别、是否独生子女、专业、民族)作为自变量,大学生自我聚焦注意各维度均分及总均分作为因变量进行单因素方差分析。结果表明,除性别外,大学生自我聚焦注意在其他变量上不存在显著差异,性别变量在除社交恐惧以外的各维度均分以及总均分都存在显著差异(F1=39.91,p<0.01;F2=4.53,p<0.05;F3=4.12,p<0.05;F4=15.72,p<0.01),其中女大学生得分均高于男大学生,见表5。

表5 性别变量在大学生自我聚焦注意上的描述统计表(N=466)

私我自我聚焦注意M±SD公我自我聚焦注意M±SD社交恐惧M±SD被洞悉感M±SD男(N=223) 2.39±0.80 3.25±0.85 2.46±0.85 2.39±0.81女(N=243) 2.87±0.84 3.41±0.76 2.52±0.77 2.55±0.86总(N=466) 2.63±0.86 3.33±0.81 2.50±0.81 2.48±0.84

注:F1F2F3F4依次代表私我自我聚焦、公我自我聚焦、被洞悉感、总均分与性别变量的差异比较值。

3 讨论

本研究基于自我意识理论对自我聚焦注意的维度划分以及结合半开放式访谈的内容编制问卷,请心理学专业人员对初始问卷进行一致性评价,保证了问卷的内容效度。经探索性因素分析得正式问卷,包含21个条目,析出4个因子,根据其内容分别命名为“私我自我聚焦注意”、“公我自我聚焦注意”、“社交恐惧”与“被洞悉感”。与Kiropoulos与Klimidis(2006)编制的自我聚焦注意问卷不同,该问卷从自我意识理论划分的私-公我自我聚焦注意的角度出发,旨在对自我聚焦注意进行细分而不是一个整体去进行测量。已有研究(肖诗来,2010)发现自我聚焦注意同时存在心理过程的适应性与非适应性,该问卷通过测量自我聚焦注意的不同方面,有利于进一步发现自我聚焦注意与心理过程的具体关系。

验证性因素分析结果证明该四因素模型拟合良好,各维度之间的相关系数均低于其同总均分的相关系数,表明该问卷具有较高的结构效度。对该问卷进行信度检验,结果显示该问卷的Cronbach’sα系数为0.90,分半信度为0.81,与效标问卷的相关系数为0.70。从研究结果可以看出,较高的分半信度证明该问卷具有较高的内部一致性,与效标问卷相关系数的显著性证明该问卷具有良好的效标关联效度。

从不同的人口变量学角度分析自我聚焦注意的特点,结果显示女大学生的自我聚焦注意程度显著高于男大学生,这与Mor和Winquist的一项元分析研究得出的女性样本中自我聚焦注意与消极情感的相关更显著的结论相一致(Mor,Winquist,2002),从另一方面解释了女性抑郁症患者数量大大多于男性。一方面,由于女大学生细腻、感性、敏感等特征,相比男大学生的认知过程,她们更加注重对自我消极信息的注意,往往会深陷对自我的关注与调节循环中而无法自拔。另一方面,社会角色赋予女大学生以更高的形象要求,在任何社交情境中,女大学生的谈吐、举止、外在形象、内涵等各个方面都备受关注,因而导致其对自我的聚焦注意更加明显。

4 研究不足及展望

本研究编制的大学生自我聚焦注意问卷还存在几点不足:(1)不论是人群的种类还是研究地区,被试的选取均缺乏代表性;(2)自我聚焦注意是作为一种暂时的状态还是稳定的人格特质尚没有确定,因而未来研究可以在追踪研究的基础上测量自我聚焦注意的稳定性。

陈佳芳, 韦嘉, 张进辅, 卢珊(2014). 自我关注对大学生压力与负性情绪关系的调节作用. 中国临床心理学杂志, 22(6), 1087-1090.

高培霞(2006). 自我关注与情绪. 首都师范大学学报(社会科学版), (2), 115-119.

马晓洁, 陈传锋(2011). 抑郁个体的自我注意. 心理研究, 4(2), 41-45.

肖诗来 (2010). 父母教养方式、自我关注与大学生自我和谐的关系研究. 硕士学位论文, 华东师范大学.

Barrowclough, C., Tarrier, N., Humphreys, L., Ward, J., Gregg, L., & Andrews, B. (2003). Self-esteem in schizophrenia: relationships between self-evaluation, family attitudes, and symptomatology. Journal of Abnormal Psychology, 112(1), 92-109.

Brown, J. D. (1993). Self-esteem and self-evaluation: Feeling is believing. Psychological Perspectives on the Self, 4.

Chin, J., Oh, K. J., Seo, S. W., & Na, D. L. (2014). Are depressive symptomatology and self-focused attention associated with subjective memory impairment in older adults?International Psychogeriatrics, 26 (4), 573-580.

Heimberg, R. G., Brozovich, F. A., & Rapee, R. M. (2001). Chapter 15-a cognitive behavioral model of social anxiety disorder: Update and extension. Psychiatric Clinics of North America, 24(4), 753-71.

Hetts, J. J., Sakuma, M., & Pelham, B. W. (1999). Two roads to positive regard: implicit and explicit self-evaluation and culture. Journal of Experimental Social Psychology, 35(6), 512-559.

Ingram, R. E. (1990). Self-focused attention in clinical disorders: review and a conceptual model. Psychological Bulletin, 107(2), 156-76.

Jonathon D. Brown, Keith A. Dutton, & Kathleen E. Cook. (2001). From the top down: Self-esteem and self-evaluation. Cognition & Emotion, 15(5), 615-631.

Kiropoulos, L. A., & Klimidis, S. (2006). A self-focused attention scale: Factor structure and psychometric properties. Cognitive Therapy & Research, 30(3), 297-306.

Makkar, S. R., & Grisham, J. R. (2013). Effects of false feedback on affect, cognition, behavior, and postevent processing: The mediating role of self-focused attention. Behavior Therapy, 44(1), 111-24.

Mor, N., & Winquist, J. (2002). Self-focused attention and negative affect: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 128(4), 638-62.

Woodruff-Borden, J., Brothers, A. J., & Lister, S. C. (2001). Self-focused attention: Commonalities across psychopathologies and predictors. Behavioural & Cognitive Psychotherapy, 29(2), 169-178.