数字化讲好中国故事:传统文化的内容产业创新

聂晓梅 孙慧英

摘 要:中华传统文化的数字新媒体创新工作具有科技价值、经济价值、文化价值合一的特殊性。本文重点从内容创新与产业创新的角度出发,分析中华传统文化数字化创新的路径

关键词:中华传统文化;数字新媒体;技术应用

自近代以来,全球话语体系基本依托“西方中心论”的基础,非西方国家民族在全球文化传播中处于相对弱势的地位。然而,互联网与数字技术的发展极大地促进了信息的平等流通,将营造出中华优秀传统文化重塑和全球传播的良好契机。习近平总书记在党的十九大报告中明确指出:“加强中外人文交流,以我为主、兼收并蓄。推进国际传播能力建设,讲好中国故事,展现真实、立体、全面的中国,提高国家文化软实力。”

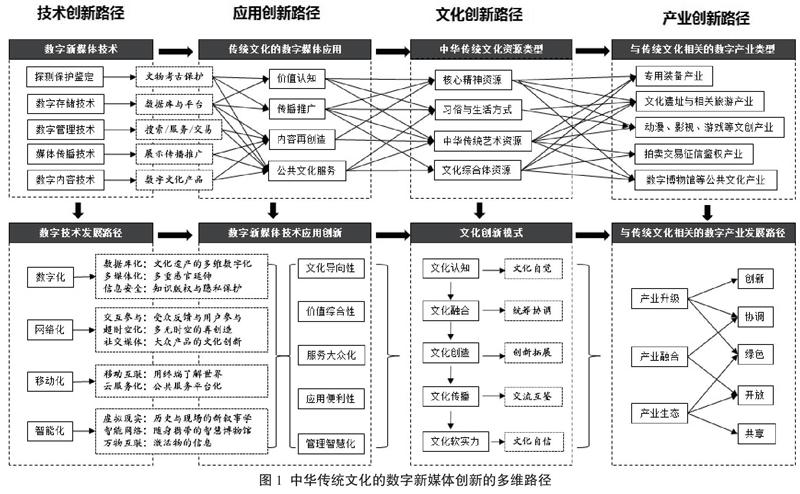

作为一项肩负多重任务的系统工程,中华传统文化的数字新媒体创新工作具有科技价值、经济价值、文化价值合一的特殊性。因此,与一般的数字文化产业创新不同,这项工作需要平衡社会效益、文化效益和经济效益,既不能固守传统,也不能“唯技术论”“唯市场论”。因此,亟待从多维度、多路径的角度开展系统性的理论分析。

首先,需要了解互联网与数字新媒体技术发展的具体内容,理解技术发展的内在逻辑。基于数字技术应用的不同场景,分析技术应用的类型和变革模式。

更重要的是,技术是为内容服务的。因此需要以中华传统文化的传承、保护、传播和利用的工作任务为目标,对中华传统文化的内涵进行界定,对文化资源进行清晰分类。从文化学、传播学的角度,分析文化创新路径,提炼内容创作规律。

此外,只有顺应数字文化产业发展的规律,传统文化的数字化创新才能获得可持续发展的动力。

由此,技術路径、应用路径、文化路径和产业路径形成了相互关联的多维创新路径。传统文化的数字化创新路径遵循着“文化价值认知—文化创造—文化融合—文化传播—文化软实力塑造”的过程。

1 分析整理优秀文化资源,挖掘数字化创新的内容源泉

习近平总书记在党的十九大报告中指出:“文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量”,应“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”。中华传统文化的数字新媒体创新,首先要对中华优秀文化进行准确认知,理解传统文化的核心价值。

根据美国人类学家克罗伯和帕森斯(Kroeber & Parsons,1958)对文化的定义,文化是指“那些影响人们行为和通过这些行为所产生的创造物(artifacts)的,由人所创造和传送的价值观、思想和其他符号意义体系的内容和规律”。每一个民族都有自己的传统文化。中华传统文化内涵极为丰富浩瀚,必须对之进行甄选扬弃。本文所说的中华传统文化特指“中华优秀传统文化”。按照中共中央办公厅和国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,“中华优秀传统文化”主要包含“中华民族的核心思想理念、中华传统美德、中华人文精神”。

为了便于针对不同的资源类型进行有效利用,应对文化资源进行清晰的分层分类。中国优秀传统文化资源大致可以分为核心精神资源、习俗资源、艺术资源和文化综合体资源四类。

1.1 核心精神资源

由最深层次的主流哲学或宗教思想驱动,影响了民族群体的世界观,决定了新媒体传播和数字产品创作过程中的文化导向性。中国主流古典精神以儒家为主,兼容诸子百家,并受到包括道教、佛教、地方宗教在内的宗教哲学思想的影响。《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》对“中华人文精神”进行了如下诠释:“中华优秀传统文化积淀着多样、珍贵的精神财富,如求同存异、和而不同的处世方法,文以载道、以文化人的教化思想,形神兼备、情景交融的美学追求,俭约自守、中和泰和的生活理念等,是中国人民思想观念、风俗习惯、生活方式、情感样式的集中表达。”[1]在数字内容产品创新的过程中,需要准确把握中华传统文化的精髓,避免传统文化的滥用和误用。

1.2 习俗资源

民间习俗包括传统中国人的衣、食、住、行、典等约定俗成的习惯,具有大众性、日常性的特点,渗透在人们的日常生活之中。利用新媒体传播能够向更加广泛的受众高效传播中华生活方式,从而让全世界华人凝聚共同的情感记忆,让其他民族的人民更加鲜活地理解中华民族的精神气质。因此,中央提出应当“实施中国传统节日振兴工程,丰富春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等传统节日”,“使其有益的文化价值深度嵌入百姓生活文化内涵”。[1]

1.3 艺术资源

中华传统艺术资源包括中国古典文学、戏剧、舞蹈、音乐、美术、手工艺、建筑艺术、服装艺术等极为丰富的文化资源,形成中国传统文化传播的庞大体系。艺术资源既包括作为物质文化遗产流传下来的作品、遗址和文物,也包括作为非物质文化遗产流传下来的形式、技艺、风格和艺术精神等。

传统艺术资源为新媒体数字产品的创作提供了极为丰富的题材、元素、形式、技法和风格的资源。因此,中华传统艺术素养应当是新媒体艺术创作者必备的基础素养,新媒体创作者应当系统地学习传统艺术的内容与方法,才能创作出具有艺术价值和精神深度的优秀数字作品。

1.4 文化综合体资源

文化遗址、名胜古迹、地方文化和博物馆等文化综合体承载了文化的多种内容和形式。历史文化旅游资源,既融合了中国传统建筑、景观、绘画等不同的艺术形态,又蕴藏着神话传说、习俗、手工艺等非物质文化遗产,让人们在多元体验中感受到了深厚的文化底蕴。而博物馆、文化馆、艺术馆是文化资源的集中场馆和文化传播的现代载体。文化综合体的数字新媒体创新工作,兼备文化传承、保护传播和服务的多重功能,因此既是技术应用的系统工程,更是文化管理的系统工程。

2 把握传统文化与数字新媒体文化的平衡与融合

新的科技催生了新的社会文化。一方面,新媒体文化为传统文化创新提供了更丰富的手段和更开放的思维;但另一方面,传统文化与新媒体文化也存在一定的差异和价值观碰撞,包括“本土文化与外来文化的冲突,传统艺术与大众娱乐的冲突,传统交往方式与新媒体交往方式的冲突”。[2]互联网新媒体流行文化具有信息碎片化、娱乐化的特征,可能对传统文化有消减作用,使人们对传统文化的解读陷入过度浅表化、庸俗化、误读化的困境。

因此,传统文化的数字化创新需要平衡和融合传统文化与新媒体文化之间的关系。首先需明确的是,基于传统文化的数字内容产品与一般的大众文化消费产品不一样,它从创造伊始就带着文化传承和教育的目的性,需要“促进有益的文化融合,使之成为一种与社会转型和文化变迁同构对应的新的文化,并由此抵达对现代性语境中人类命运的总体性反思”。[3]

当然,根据数字内容产品目的的不同,传统文化元素的“保真度”可以有所差异。如果是面向传统文化的教育与传播的目的,那么创作者必须忠实于传统文化的精髓,让受众尽可能获得准确、全面的信息。如果是面向大众娱乐消费的商业产品,那么可以允许创作者有更多“再創作”的想象空间,促进新的文化产品的生发。但即使在商业产品开发过程中,创作者和生产者也需要具备社会责任感与商业伦理,不是一味迎合市场和受众,而是以社会进步与人类终极价值为基本判断标准,从产品供给侧即致力于创造有益于社会生活和精神生活提升的产品。

3 通过数字化手段“讲好中国故事”,塑造文化软实力

“软实力”是20世纪90年代美国哈佛大学教授约瑟夫·奈提出的概念。区别于基本资源、军事力量、经济力量和科技力量等硬实力,软实力是指与一国通过吸引和说服别国服从你的目标从而使你得到自己想要东西的能力,主要包括价值观、文化和外交政策。一国获得这种软实力的前提是该国的文化能够在国际社会获得认同,从而对他国产生吸引力和感召力。民族的优秀传统文化作为一种文化符号在全球化传播和文化软实力塑造中有着重要作用,因为“(文化)符号不仅是审美的装饰,而且是社会组织的首要动力”。[1]

在党的十九大报告中,习近平总书记指出:“文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。”文化软实力主要体现在对内凝聚文化自信,对外传播文化形象。传统文化的数字新媒体创新是提升中国文化软实力的重要途径。

在对内传播中,应当积极利用互联网与数字新媒体让优秀传统文化普及大众,激发国人对传统文化的兴趣,凝聚对中华文明的自信。例如,2016年的《中国诗词大会》在电视与网络上同步播出,受众通过微博、微信、短信等渠道积极参与,形成一股“古典诗词热”的风潮。而慕课、网易公开课、喜马拉雅音频分享平台等提供的在线课程让知识实现平等化,使普通大众能够通过互联网随时聆听经典、重温传统。

在对外传播中,“讲好中国故事”成为近年来中央文件中反复出现的关键词。国务院在文件中指出,应“鼓励发展对外文化贸易,让更多体现中华文化特色、具有较强竞争力的文化产品走向国际市场。探索中华文化国际传播与交流新模式,综合运用大众传播、群体传播、人际传播等方式,构建全方位、多层次、宽领域的中华文化传播格局”。[1]

“讲一个什么样的故事”与“怎样讲述故事”是讲好故事的关键点。[4]议题设置、传播渠道、传播技术、文化说服决定了传播的有效性。题材和议程设置方面,美国好莱坞打造的“超级英雄”系列(如超人、蝙蝠侠、蜘蛛侠和神奇女侠等)是美国精神的重要体现。以宫崎骏为代表的日本动漫大师在作品中宣扬人与自然的和谐、倡导和平,对国家文化形象无疑有提升作用。中国文化精神的核心是讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同。美国借用中国元素打造的《花木兰》《功夫熊猫》获得了极大的票房成功,但并没有完全准确地呈现中国人的文化精髓,而是融入了美国人“超级英雄”的情结。因此,中国人的故事需要中国人来认真讲述。

运用可感知、可理解的文化题材与文化符号,弘扬人类共同的价值观,融入世界媒介语言体系,才能让作品被认知、被接纳。

丰富艺术语言体系,提升数字技术水平,创造高级的数字艺术作品形态,才能让艺术作品赢得关注,赢得喝彩。

深刻理解文化精髓,发展当代中国文化,向世界提供新的文化滋养和贡献,才能充分地展现中国人美好的心灵世界与独特的道德体系,真正讲好中国故事。

也就是说,基于中华传统文化资源的数字产品只有在主题设置、艺术语言、数字技术和文化贡献上有所创新和突破,才能真正实现党的十九大报告中提出的文化目标:“不忘本来、吸收外来、面向未来,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量,为人民提供精神指引。”

4 传统文化数字新媒体创新的产业路径

数字新媒体不但在文化产业创意、生产、发行、使用的各环节中发挥重要作用,而且本身形成了文化产业的一个重要分支——数字文化产业。“数字文化产业以文化创意内容为核心,依托数字技术进行创作、生产、传播和服务。”[4]Anthony Y. H. Fung和John Nguyet Erni(2013)对中国文化产业集群模式进行评估,认为包括游戏、动画、漫画、软件、科学和技术等在内的中国文化产业集群被视作一种振兴国家文化经济的努力。[5]熊澄宇、孔少华认为,数字内容产业的发展动力包含技术创新、传播扩散、资金流转和政策推动四个方面。[6]

传统文化资源是文化产业的重要资源,文化遗产传承推广也是文化产业的重要发展目标之一。“虽然不能将文化创意产业应用到所有非物质文化遗产的保护与发展当中”,但“根植于地方文化逻辑、基于日常生活需求,并由传承人和文化持有者共同进行的‘文化创意活动,有利于非物质文化遗产的保护与传承”。[7]与传统文化相关的数字文化产业包括文物考古勘测专用装备产业、历史文化旅游产业、动漫影视游戏等数字文创产业、拍卖交易真心鉴权产业、公共文化服务产业等内容,其产业创新路径可遵循“产业升级——商业模式变革——产业融合——产业生态优化”的路径。

第一,以供给侧结构性改革为主线,将传统文化创新与大众文化消费结合,提升产品原创能力,促进数字文化产业中的重点领域(如动漫、游戏、网络文化、数字文化装备、数字艺术展示等产业)的技术升级与内容升级。国务院发布2017年《文化部“十三五”时期文化科技创新规划》和中央五部委发布的《“互联网+中华文明”三年行动计划》已提出重点开展“互联网+文化”行动,推进“互联网+文物教育”“互联网+文物文创产品”“互联网+文物素材创新”“互联网+文物动漫游戏”“互联网+文物旅游”等行动。针对传统文化的特点,尤其应当鼓励针对不同年龄和不同人群开发具有教育、益智、文化引导作用的数字内容产品。“将文化创意与科技创新作为文化创造的基本要素,依托丰富的民族民间文化资源,不断适应文化发展的现实需求,以文化创意引发科技创新,以科技创新支撑文化创意。”[8]

第二,摆脱传统文化产业的固有思维,以互联网思维进行商业模式创新。面向新一代数字消费群体,探索传统文化数字新媒体产品的商业模式与文化业态。基于互联网和移动智能终端的特点,开展传统文化数字产品的传播运营,探索个性化定制、精准化营销、网络共享、电子商务、社交网络、虚拟现实购物、社交电商、粉丝经济等形式和方法;从现代品牌管理理念出发,发展品牌授权和形象营销,延伸产业链和价值链。

第三,推动产业内不同实体间的共享协同发展。与传统文化相关的运营实体包括公共服务机构和商业实体两类:博物馆、考古研究所、地方文化旅游服务机构等公共服务实体集中了大量传统文化资源,文化导向明确;而以商业运营为目标的企业实体,则以市场需求为导向,市场灵敏度高,运营机制灵活。除此之外,科研院校相关单位也在从事相关技术研发。因此,一方面,应“支持数字文化、文化信息资源库建设,用好各类已有文化资源共建共享平台,面向社会提供知识产权许可服务,促进文化资源社会共享和深度发掘利用”。促进公共服务机构与社会资源的强强联合,鼓励领军企业和特色中小微企业积极参与传统文化创新。[9]另一方面,应该“促进产业协同创新,推动建设文化内容数字资源平台,建设以企业为主体、产学研用联合的数字文化产业创新中心,建设创新与创业结合、孵化与投资结合、线上与线下结合的数字文化双创服务平台”。[4]

第四,推动产业间的融合发展。产业链的融合将有利于聚集合力,打造领军企业和领先行业领域。当前世界领先的文化产业企业都将产业运营战略向多元化多媒体领域转变,将单一的媒体业务伸展到娱乐、服饰、玩具、度假胜地等多种产业,形成巨大的规模优势和国际竞争力。应“推进数字文化产业与先进制造业、消费品工业融合发展,与信息业、旅游业、广告业、商贸流通业等现代服务业融合发展,与实体经济深度融合”。推进数字文化产业与相关产业融合发展,形成各具特色、各有侧重的数字文化产业优势产业集群和产业链。

第五,创建健康的产业生态。2017年《文化部关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》明确提出了改善数字文化产业的产业生态的指导意见,从价值导向、创新链、知识产权、财政杠杆、监管等方面提出了明确的指引。[4]结合传统文化传承和创新的需求,发挥财政资金的杠杆作用,支持符合文化价值导向、有利于文化軟实力塑造的数字文化内容创作、技术研发、平台建设项目。建立数字文化领域标准体系。积极建立司法、行政、技术和标准相结合的数字文化知识产权保护体系。加大人才培养力度,培养一批既理解中华传统文化,又掌握互联网思维与新媒体运营能力管理的创新人才。同时,建立健全警示名单、黑名单制度,对失信企业、低俗化产品的责任主体等进行有效监管。

总之,产业创新是技术创新、应用创新、文化创新的集成,应按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的原则,最终实现党的十九大报告提出的目标:“健全现代文化产业体系和市场体系,创新生产经营机制,完善文化经济政策,培育新型文化业态。”

参考文献:

[1] 约翰·达勒姆·彼得斯.交流的无奈[M].何道宽,译.北京:华夏出版社,2004:9.

[2] 姜学斌.新媒体时代传统文化的价值解读[J].世纪桥,2016(03):76-77.

[3] 侯文辉.“本真性”与“市场化”:地域性传统文化动画传播的困境与思考[J].电影文学,2011(23):71-72.

[4] 高卫华.新媒介语境下中华民族传统文化资源的世界传播策略[J].中南民族大学学报,2013(09):150-153.

[5] Anthony Y.H . Fung&John Nguyet Erni . Cultural clusters and cultural industries in China[J]. Inter-Asia Cultural Studies,2013,14(4):644-656.

[6] 熊澄宇,孔少华.数字内容产业的发展趋势与动力分析[J].全球传媒学刊,2015(2):39-53.

[7] 朱伟.非物质文化遗产与文化创意产业[J].文化遗产,2015(04):13-19.

[8] 2017年4月,文化部“十三五”时期文化科技创新规划(文科技发〔2017〕9号)[DB/OL]. http://zwgk.mcprc.gov.cn/auto255/201705/t20170503_493589.html,2017-05-03.

[9] 文化部、国家发展改革委、财政部、国家文物局《关于推动文化文物单位文化创意产品开发的若干意见》 (国办发〔2016〕36号)[DB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-05/16/content_5073722.htm,2016-05-16.