国产电影口碑倒挂:“低质低均衡”及其解释

江永红,陈璐媛

安徽大学经济学院,合肥,230601

1 相关研究与问题提出

电影的题材应是独特而又与现实息息相关的。有意思的是,本该被呵斥、抛弃的“烂片”由于高票房的巨大吸引力而甚嚣尘上,甚至以此为宣传噱头。2014年上映的《西游记之大闹天宫》被视为烂片的代表之作,电影取材中国传统文化瑰宝《西游记》,但电影所讲的故事甚为俗套,豆瓣影评4.3分,实为下乘之作,但其票房却刷新纪录,突破10亿元,充分验证了“口碑越低,票房越高”的现象[1]。与此相对,2016年上映的电影《百鸟朝凤》由于选材偏僻,宣传资金缺乏,一部内容充实、有意义的高质量电影在上映时遇到排片危机,引发制作人向媒体“下跪”以求消费者观影的现象。该片没有给艺术电影市场运作带来任何正面参考价值[2]。本文将影响观影偏好的价值尺度定义为口碑,高质量电影的“叫好”与“叫座”之间难以调和,电影的口碑与票房之间不对等,形成一种悖论。这是否就意味着在影视作品供给相对过剩的情况下,可以依据营销与资本运作等手段获取高额票房,使得电影行业出现“劣币驱逐良币”的现象呢?为此,本文将探析口碑影响电影票房收入的相关问题。

研究表明,口碑和票房收入之间存在显著的相关关系。Godes等人的研究表明,关于产品的信息越多,其他人知晓的可能性就越大,从而带来更高的销量[3]。Ennew等认为在某些特定领域,口碑的影响甚至超过电视、电台广告等促销手段所产生的效果[4]。网络口碑的价值在于以其数量、分值以及负面点评率三方面来影响产品的销售收入[5],通过知晓效应和说服效应来影响消费者的消费决策[6]。Dellarocas等将网络评分数值作为网络口碑的计量,并对电影最终票房产生正向影响,Chintagunta等对此持同样观点[7-8]。Liu认为口碑对票房有很强的释放力,通过研究YahooMovie上电影上映前后前线口碑活动的情况发现:口碑对于电影整体的票房和周票房有着极其重要的影响,尤其是电影刚刚放映的前几周的票房,相对于口碑的效价,口碑的数量对电影的票房的影响更大,这与Duan等学者的观点不谋而合[9-10]。Rui等通过测量接收到推送信息的人数来研究网络口碑与电影票房之间的关系,结果表明,网络口碑数量对电影票房有显著影响[11]。

一部电影成功的标准是什么?关键性评价是一个很重要的因素,这些评价本来是正常的观影感受,但这些电影内容、技术、演出阵容的关键性评价很容易转化为价值尺度,并用以衡量是否值得观看此影片的标准[12]。借助网络媒体技术,产品网络口碑的产生与传播都十分迅速,口碑信息的获得也极为简易。除此之外,还有其他的度量维度和指标,如电影制作效率、商业成功度以及未来发展期望等[13]。王铮等研究发现,续集、评分、票价、档期、明星和导演均对票房产生积极影响[14]。Ravid等重点考察了电影类型与票房之间的关系,结果表明包含暴力内容的影片具有较好的票房[15]。Chang等认为制作预算、银幕数量和续集对票房表现具有影响力[16]。还有学者认为制片人机制在电影产业发展过程中举足轻重,建立与完善专业化、规范化的制片人机制是改革的必要措施[17]。对于影片本身来说,若要继续保持电影产业和电影市场的良好发展趋势,国产故事片创作就要不断提高影片的艺术质量,坚持以质量赢得更多观众,以质量持续开拓电影市场[18]。电影业只有从细节方面不断提升影片的质量,从商业性体验与艺术性体验两方面不断改善综合消费体验,才能真正提升消费者满意度,并在良性循环中迎来进一步的繁荣[19]。

已有的研究均表明电影的口碑和票房之间存在一定的关系,有争议的是影响因素是口碑的数量还是效价上,二者之间的关系是正向的还是负向的也是众说纷纭。现今中国国内市场上映的电影数量连年增加,各种题材、形式的影片层出不穷,但电影的口碑评价情况却不乐观。一方面,庸俗、哗众取宠的低质量国产影片口碑低下却票房丰收,赚的盆满钵满;高尚、内涵优秀的高质量国产影片虽收获高口碑,票房却惨淡低落。结果低质量影片必然会将高质量影片驱逐出市场,“劣币驱逐良币”的现象值得深思。另一方面,面对进口影片的冲击,国产电影在口碑、票房两方面都有弱势。

中国的国产电影与进口电影之间到底存在怎样的差距,国产电影与进口影片的状态有何不同?本文认为这是一个值得探讨的问题。在现有研究的基础上发现国产电影与进口电影的差异,力求解释国产电影票房与口碑倒挂这一异常现象的原因,或可为促进电影产业以至于整个文化产业发展有所裨益。针对国产电影“烂片好票房”的现象,本文拟利用2009—2015年国内上映电影大样本数据,分类研究国产电影与进口电影的口碑与票房之间的关系,以探求实证结果,进而作出相关分析解释。

2 模型构建与数据说明

2.1 数据来源及模型设定

本文构建计量模型如下:

lnBi=β0+β1Dsi+β2Si+β3Ti+β4Ii+μi

(1)

式中,B表示电影票房数值,Ds表示电影豆瓣电影评分值,S表示电影来源(具体为国产或进口),T代表电影上映档期;i表示电影个体;μi表示随机误差项;Ii表示影响票房的电影个体差异。

表1为变量定义及其相应含义。电影票房单位为亿元,核算方法为电影上映期间各大电影院实际售卖的电影票加总,且不考虑票价的折扣。豆瓣评分变量主要借助豆瓣电影网对上映电影的综合评分值,该项数据取值在0~10分之间。国内上映的电影分为国产和进口两大类,其中进口电影中又有普通进口分账式、批片、合拍等,本文将其统一按照进口电影处理,将国产片赋值为1,进口片赋值为0。

表1 变量定义及其含义

注:由国家电影资金专项管理办公室数据库、Film Buzz数据库、猫眼专业版、豆瓣电影网收集数据整理而得。

2.2 描述性统计分析

本文数据来源于国家电影资金专项管理办公室数据库、Film Buzz数据库、猫眼专业版、豆瓣电影网以及国家统计局数据库,2009—2015年间共1 596部国内上映电影。从各变量描述性统计分析来看,喜剧题材536部,占比33.58%;爱情题材电影455部,占比28.51%;科幻题材251部,占比15.73%;悬疑惊悚题材366部,占比22.93%;动作题材419部,占比26.25%;动画题材209部,占比13.10%;纪录片题材20部,占比1.25%。从近期国内上映的电影来看,喜剧、爱情、动作、科幻等题材的电影在近两年的时间内上映占据主流。喜剧题材电影占比最高,这主要是因为广大消费者的“乐观情绪”的作用,消费者希望从观看电影中获得效用,且该效用为正。换句话说,消费者希望在观影后获得一个积极正向的感受,这就决定了消费者对于喜剧电影的极大偏好。国产片1 130部,占比70.99%;相对而言引进国外大片比例并不占高。秋冬季上映电影1 003部,占比62.84%,即相对于上半年,下半年电影上映相对较为密集。

从电影票房来看,近期上映的电影的票房均值0.87亿元,电影票房最低的几乎为0元,最高达24.39亿元,两者相差十分悬殊。说明各个电影由于电影取材、制作水准等不同,电影票房最终呈现各不相同的局面。各电影豆瓣评分均值为5.57分,反映出当前电影的口碑好坏参半,总体水平不高。

3 实证结果及分析

3.1 基本计量结果及分析

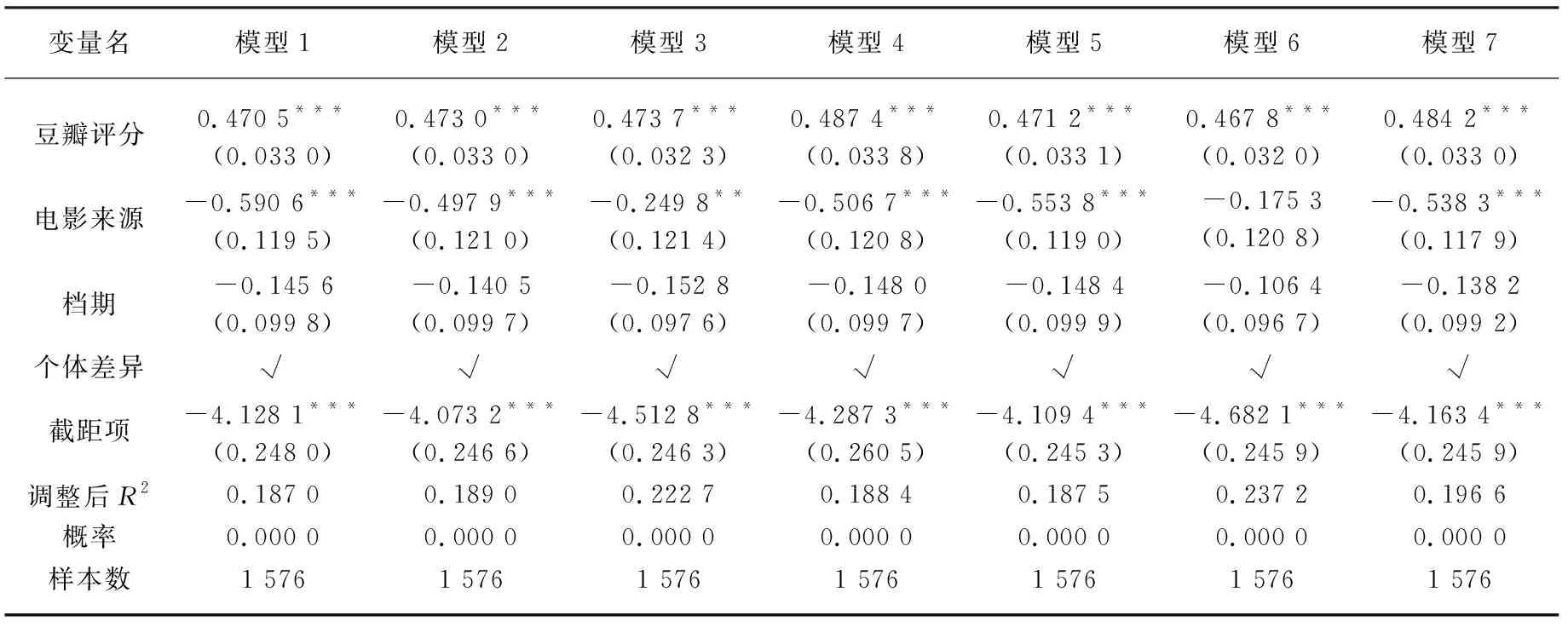

表2为口碑对电影票房影响的实证结果,模型1至7分别为喜剧电影、爱情电影、科幻电影、恐怖悬疑电影、动画电影、动作电影以及纪录片的回归结果。从P值等可以看出,模型1至模型7等7个模型皆通过了联合显著性检验。7个回归模型中,票房与口碑评分之间正相关且在1%的水平上显著,这说明网络评分所代表的口碑起到了促进票房的作用。网络口碑的“广告”效应和说服效应,引起广大未观影人群对上映电影的观看热情,进而促使这些人群从潜在的消费者转变为真正的消费者,拉动电影票房的上升。

表2 口碑对电影票房总体影响实证结果

注:*、**、***分别表示在0.1、0.05、0.01的水平上显著,下同。

尽管喜剧、爱情剧等是电影中亘古不衰的题材,对票房有一定的促进作用,但模型1、模型2结果显示,喜剧、爱情剧类型变量并未通过显著性检验。模型3、4、5则分别体现出科幻、动作等题材对票房的拉升作用十分明显。笔者认为,正是因为喜剧、爱情剧等题材的电影制作过于泛滥,同一时段同一类型电影上映数量多且集中,易致观影消费者审美疲劳,反而限制了电影票房收入的高增长。国产小成本喜剧电影是在全球化的大潮下产生的,以“恶搞”“戏说”等明显具有“抄袭”色彩的手段来消解电影的传统审美价值,表现出一种玩世不恭、颠覆传统价值、拒绝深度思考等虚无主义思想[20]。爱情题材的电影一方面诉诸情感的力量来抚慰人们的挫折,另一方面对物质主义的现代生活方式、态度加以肯定,实际上削弱了影片原本的题材底蕴,造成影片在价值观传达上的偏误[21]。相反,动作、科幻等题材的电影中,动作电影其实一直是国产电影的生力军,动作片中激斗场面可以调动观众的情绪与热情;科幻题材的电影更多的源于国外进口,好莱坞的科幻片无疑是成功的,同时不可否认的是中国的科幻影片潜力也是巨大的。科幻电影的质量不仅仅是电影制造业水平高低的重要衡量因素,也是国家文化、科技等力量的体现[22]。这类题材的电影由于加入了具有一定科学性的想象,可以将观影者带入影片情境中。相对而言该类影片会采用更高级的制作技术,特效水平较高,带给观众强大的视觉享受与冲击,更容易引起人们的关注。

模型2、模型3的结果与模型1类似,均体现了网络口碑对电影票房的正向推动作用。动作题材电影一直是国产电影的代名词,可见动作题材电影在国内电影市场上存在时间最为长久,制作经验最为丰富,相关制作、宣发技术较为成熟,影片成片质量较高。对于科幻类题材电影,票房贡献主要来源于进口电影,这主要是由于科幻类题材电影大多涉及特效制作,但国内目前的特效制作水准远不及国外尤其是好莱坞水平,所以科幻类电影票房拉动主要靠进口电影。对于动画电影,美、日等国成熟的商业动画电影在选材上,要么是基于扎实的内容文本来创作,以宫崎骏为代表;要么基于成熟的媒介形象以构建完整价值链,以美国迪士尼为代表。而我国的动画题材选取中这两类倾向性表现的不甚明显,动画电影局限于将一部电影以动画形式制作出来,将受众狭窄定位于儿童[23]。但该类消费者实际上并无收入来源,其观影费用源自家长,消费自由性和自主性受到很大限制,加之每年动画电影上映的片数基本处于末位,综合造成动画电影票房总体力度欠缺。

3.2 基于影片来源的进一步分析

分别构建国内上映的国产电影、进口电影票房与口碑的计量模型:

Bi=β0+β1Asi+β2Asi2+β3Ti+β3Ii+μi

(2)

式(2)中,As是调整后的网络口碑值,计算方法为豆瓣电影评分和时光网电影评分的加权平均,权数分别为0.6和0.4,这主要是考虑到豆瓣电影评分的接受度和认可度较高,观影者多通过该网站获取电影资讯,故赋予豆瓣电影评分值以较高的权重。本文将高品质电影的评分值临界点设定为7.5,即分值在7.5及以上的电影认定为高质量电影,反之,则相反。其他变量含义同前文。

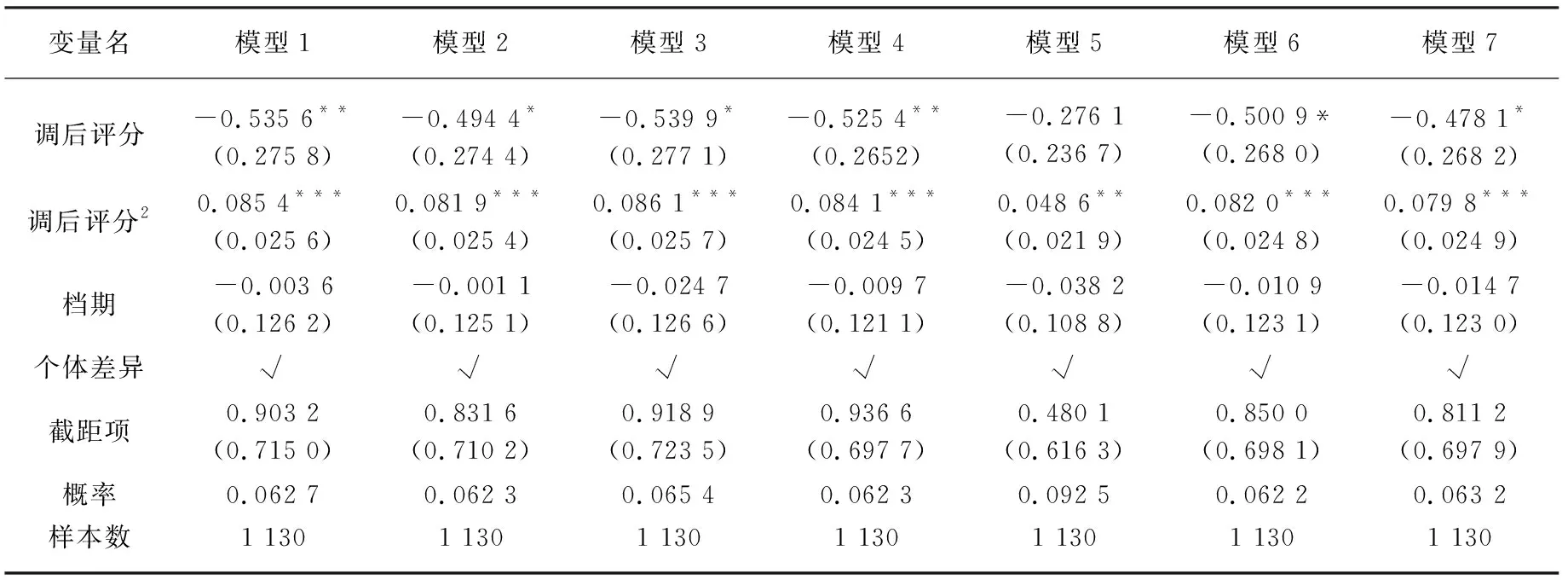

考虑到国产电影的口碑值相对较低,大部分处于7.5分及以下,故选择分位数回归法,且将分位点设为0.75,得到表3的回归结果。表3为口碑对国产电影票房影响实证结果,从P值可以看出,模型1至模型7皆通过了联合显著性检验。

表3 口碑对国产电影票房影响实证结果

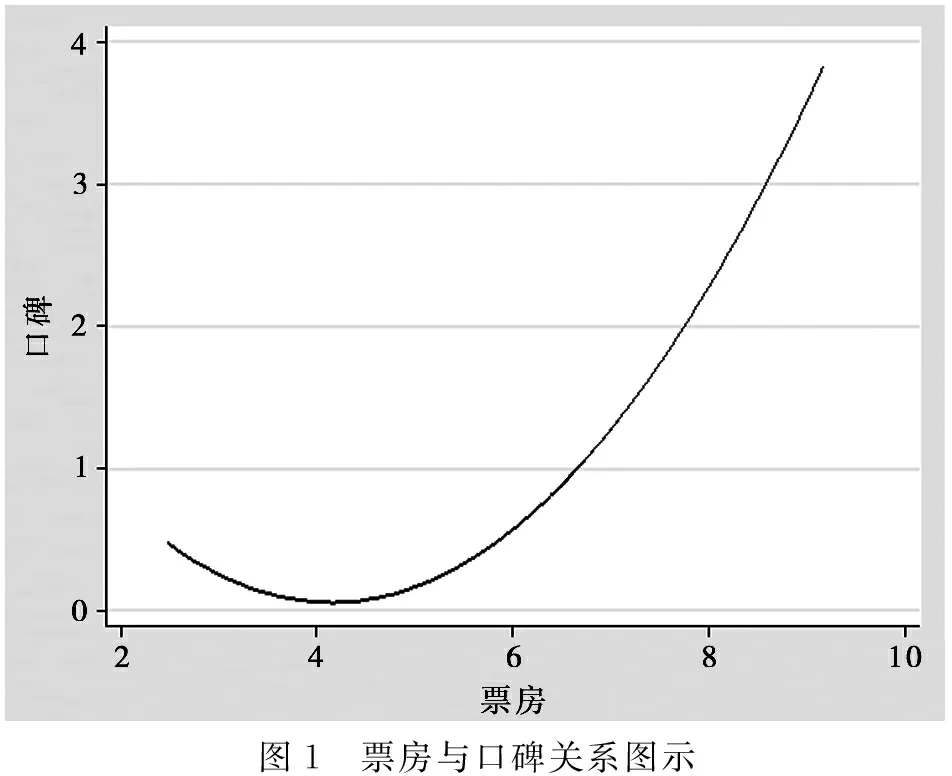

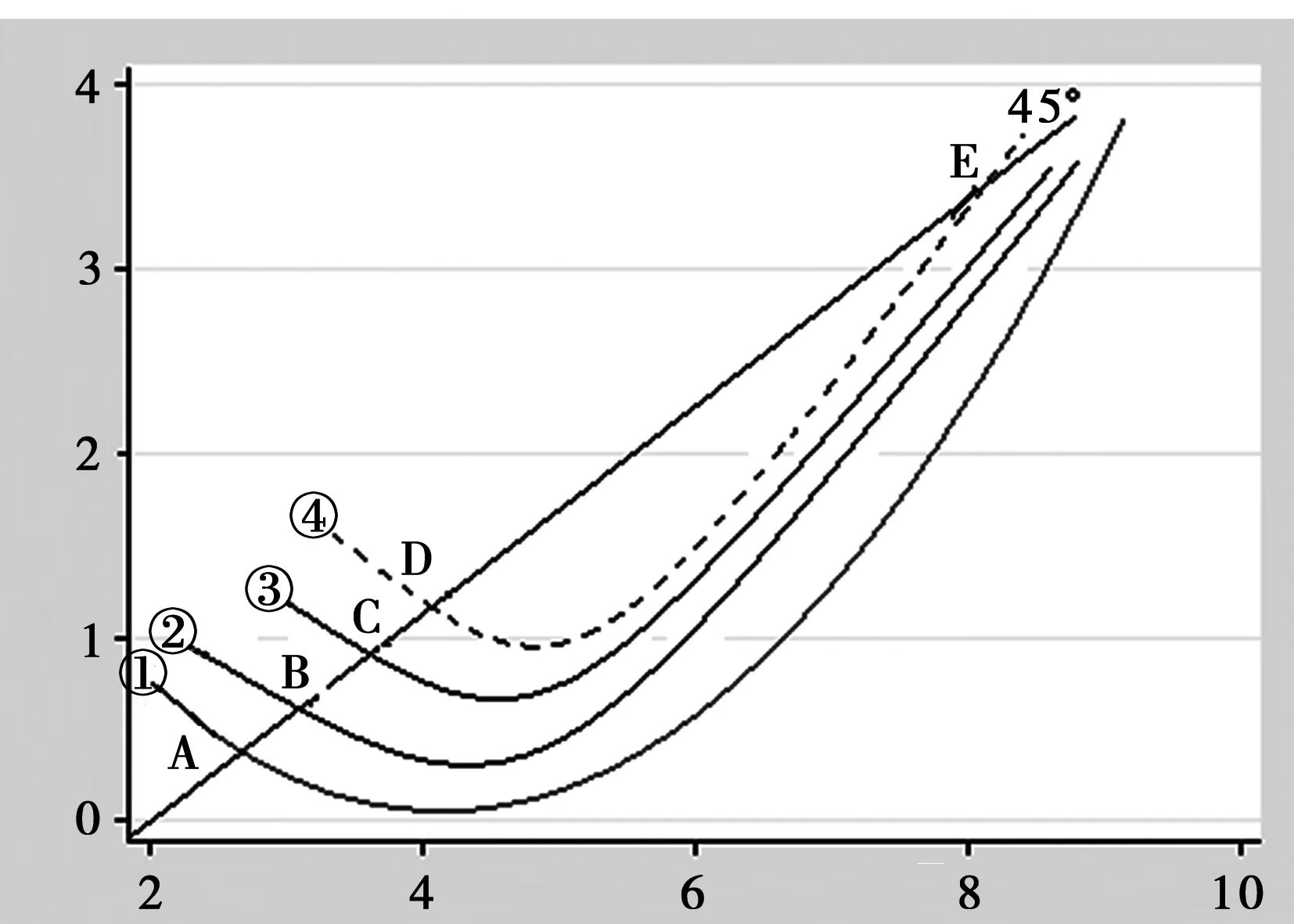

回归结果显示,票房与调整后口碑评分之间负相关,且在5%的水平上显著,说明网络评分所代表的口碑起到了抑制票房的作用,与前文结论出现分歧。但票房与口碑评分平方项之间正相关且在1%的水平上显著,说明网络口碑与电影票房之间的关系并不一直是正向的线性关系,而是存在非线性关系。具体体现在票房与口碑值呈负相关,与口碑值平方项正相关,票房与口碑之间总体呈U型关系,具体如图1所示。

国产电影数据中,国产电影票房均值约位于数列80%位次(按升序排列),说明80%的国产电影票房是低于均值的,可见国产电影票房总体处于势弱。再看口碑数据,口碑数据均值位于数列约50%位置,说明国产电影口碑毁誉参半。由于前文业已将高质电影口碑值界定在7.5分及以上,按这一水平计的话,不足8%的国产电影可称之为高质电影。即使将高质标准放宽至7.0分,其占比也少于15%。故而,国产电影票房与口碑关系状况处于U型的左半部分。在该部分中,口碑值低于平均值,票房收入反而高于均值。口碑值处于低水平的电影票房收入反而处于高位,呈现“烂片好票房”现象。

图1 票房与口碑关系图示

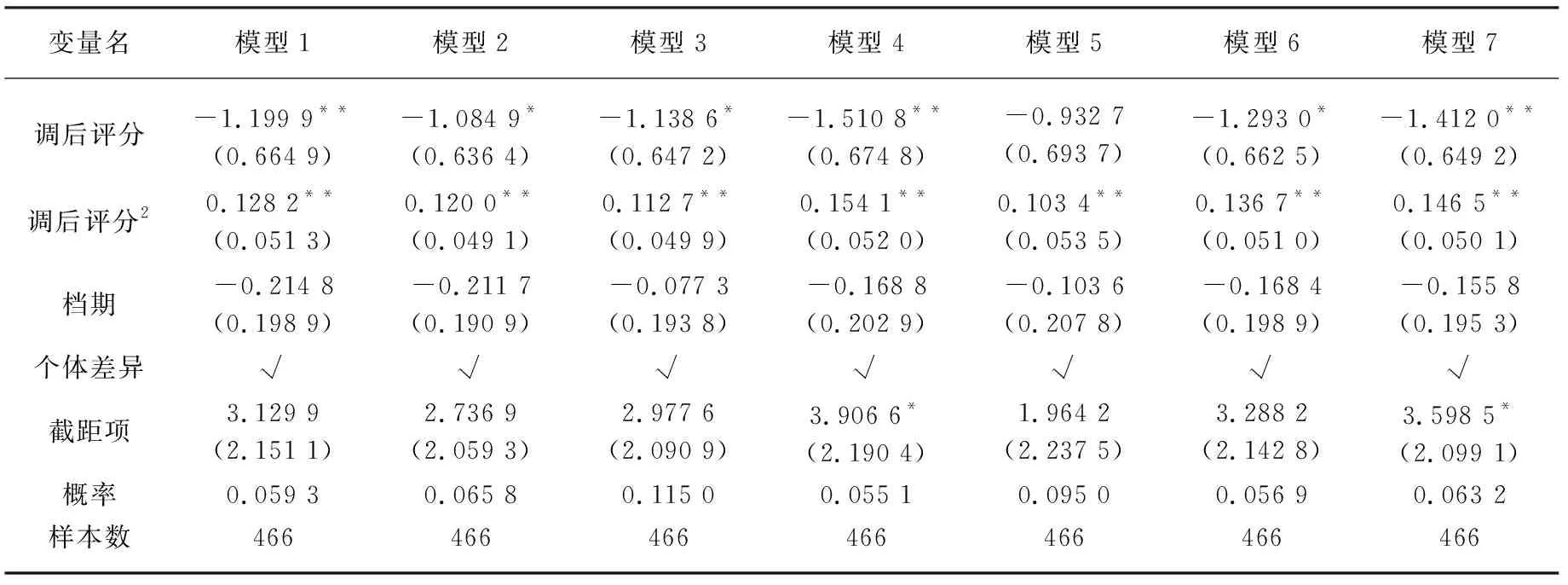

由表4可知,进口电影大类的实证结果与国产电影的结果一致,即电影票房收入与口碑数值一次项间呈负相关,与口碑数值二次项间呈正相关关系。进口电影数据中,进口电影票房均值约位于数列75%位置(票房数据按升序排列);对于口碑数据,口碑数据均值位于数列约47%位置,说明进口电影口碑较高于国产电影;最后再看高质电影占比,进口高质电影占比30%,远高于国产电影。故而,进口电影票房与口碑关系状况处于U型的右半部分。在该部分中,票房收入随口碑值的增加而增加,且增速递增,呈现既叫好又叫座的现象,是一种较高层次均衡状态。进口电影业态代表了理论上票房与口碑间关系脉络,是与国产电影现状所相对的状态,国产电影需要认清现状,认清自身与进口电影之间的差异与差距,取长补短。

4 口碑票房倒挂与“低质低均衡”分析

惯例是在人们社会交往中形成的一种非正式约束,惯例的演化和变迁机制就是在一个具体的博弈境势中对于多种均衡的选择机制[24]。潜在观影者是否选择观影取决于他人对该电影评价口碑,这一行为也是一种惯例。人们会选择他人关注度高、热情度高的影片,结合前文关于电影票房和口碑之间的实证分析,可以认为二者之间的非线性关系实质就是电影口碑与票房之间存在多重均衡状态。但国产电影的票房和口碑究竟处于哪一重均衡,票房与口碑互动反映出的电影质量均衡又是如何形成和变化的。本文认为国产电影口碑倒挂表象背后隐藏的是“低质低均衡”现象。国产电影由于长期处于低质量状态,形成的是低层次的均衡并保持相对稳定,最终表现为市场低质电影泛滥。而中国的电影市场是独特的,由于中国人口基数相当巨大,可以说只要一部电影被成功制作上映,观影者是不稀缺的。在从众心理的作用下,电影消费市场广大,在消费市场的带动下,电影生产热情高涨,进而造成电影供给尤其是低质无效供给增加。二者相互作用,最终表现为更严重的口碑倒挂“低质低均衡”现象。

表4 口碑对进口电影票房影响实证结果

图2表示的是国产电影票房和口碑的均衡关系,①号实曲线表示本文采用数据所拟合出的票房口碑关系曲线,二者交点A表示均衡点,分别对应均衡票房和均衡口碑。②号实曲线、③号实曲线分别表示在口碑、档期以及电影类型等之外因素作用下拟合曲线的调整路径,依次可以得到新的均衡点如B、C点,对应新状态下的均衡票房和均衡口碑。④号虚曲线的得到与前类似,不同的是该状态下出现了两个均衡点D、E,且E均衡点高于D均衡点。若当前国产电影质量曲线可以①号曲线代表,达到A点初始质量Qa;在其他因素作用下达到B点质量状态Qb,高于A点所代表的,即有Qb>Qa;当达到C点质量状态Qc时,又有Qc>Qb,电影质量呈上升态势;最终,当达到④好曲线代表状态时,出现两个均衡点D、E,分别代表Qd、Qe,此时Qe>Qd。

图2 国产电影低质低均衡

根据前文数据回归拟合的结果,当前国产电影的均衡票房和均衡口碑出现在A点,所处位置偏下,处于低位均衡状态。若给其中一个向上的推力,如:加大投资、宣传推广、制作技术升级、明星效应等,理论上都会向上拉升原曲线位置,结果均衡票房和均衡口碑较前一状态都有所上升。国产电影的发展历程证明了这一点,公认的、潜在的票房影响因素包括导演、演员、制片人、续集/改编、影片类型、发行方、上映档期、线上营销力度、是否为香港电影以及是否由地方政府投资等,涵盖电影制作流程中设计的各方,为求票房突破,各方都在自己的领域内发掘潜力甚至谋求跨界合作。近几年,中国电影市场上作品纷呈,第五代电影、中生代的以及来自电影新生力量的异彩纷呈;创作呈现多元化格局,既有大投入大制作的大片也有中小成本影片,有商业类型片也有文艺片,电影呈现出丰富的美学特征。2005至2012年,国产各类型电影的制作数量持续增加,2015年中国电影市场全年票房总额440.69亿元,同比增长48.7%。有业内人士乐观估计,“未来五至八年,中国电影将具备3 000亿元乃至更大的市场规模”。但口碑和票房之间真的是对等的吗?按照目前国产电影的发展现状,表征质量的曲线只会无线趋近于图中45°斜线而不出现类似E均衡点。

电影的制作质量不能仅局限于“叫座”,更重要的是“叫座又叫好”。如果长期处于低质量层次电影制作的状态,最终的结果只可能迈入“低质低均衡”陷阱。如何跳出“低水平均衡陷阱”值得探讨,Murphy等人的对策是相同的,都是从政府干预和法制的角度出发,具体而言,是个人收益的重新划分,也可以是法律规制。实质上是由政府给不同均衡间的路径演变一个初始动力,再由系统间的协作完成整个演进[25]。

当前的理想情况应是从Qa状态逐步迈向Qb、Qc、Qd,最终跨越到Qe点状态,如何实现这个跨越?答案是将电影质量拉升至上图虚线所表示的位置。拉升电影质量至虚线位置无疑是国产电影跳出这一陷阱的出路。但难题在于如何拉升,2015年政府高层提出的“供给侧结构性改革”为我们提供了解题思路。从提高供给质量出发,用改革的办法推进结构调整,矫正要素配置扭曲,扩大有效供给,提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性,更好满足广大人民群众的需要。在电影领域实行供给侧改革,实质是要促进“国产新大片”的诞生与茁壮成长。国产新大片的崛起是2015年中国电影产业的重要现象,其动力源于中国电影供给侧改革的自觉努力。国产新大片整合传统国产大片的基本要件配置,按照新的电影供给结构、新的电影要素组合方式展开运作。随着市场扩容,产业升级换代,电影创作的多元化趋势势不可挡,电影生态、电影类型的优化是多元化格局的力量之源,能够催生更多具有民族文化基因和票房号召力的多元化本土作品。供给侧改革下,一部高质电影要做到的是“叫座又叫好”,让口碑成为票房的最大推手。

5 结论与启示

研究发现,国内上映电影总体上票房与口碑评分之间呈正相关关系,通过高口碑来获得高票房是可取之举,也符合电影产业发展规律。但在国产和进口电影的分类研究中发现,票房收入与口碑数值之间成U型关系,国产电影居于U型线的左半侧,进口电影居于右半侧。本文认为,该关系形态下,当前国产电影处于“低质低均衡”状态。国产电影表现出低位乱象,电影制作方单纯通过“恶搞”或舆论煽动以攫取高票房利益,反而忽视电影本身质量的提高,最明显的表现就是电影选材、剧本的低下。改变这种乱象需要供给侧结构性改革为其提供启发与思路,通过电影产业的供给侧改革来提升国产影片质量,打造“国产新大片”。

中国电影如何构建一种既能够被本土的电影观众所接受,又能够被海外的电影市场所认可的文化价值观,是中国电影在全球化的历史进程中实现持续发展的关键问题[26]。综合前文实证结果提出两点建议。

首先,国产电影应讲好故事,提升电影艺术质量。电影本身就是一种说服的过程,这种说服是通过讲故事的形式展开的。忽视故事主线、内容牵强拼凑、只为博取观众眼球的电影有两种结局:一是消失在观众视线中;二是凭借夸张的营销等手段炒热电影,攫取高额票房。二者都不是我们所期望的,因此,国产电影要从讲好故事开始[27]。在电影产业供给侧改革大环境下,电影的制作质量要从源头抓起,从选材、剧本创作、导演、制作技术、宣发等方面入手,不盲目追求制作数量,而是注重质与量的高位均衡。

其次,处理好政府与市场的关系。要提升电影质量、优化电影结构,电影的制作生产要以市场为导向,人民大众喜闻乐见的文化题材、形式才是具有消费市场、具有发展潜力。电影的营销要遵循市场规律,制定公平合理的定价系统。政府有提升文化产品质量的责任,把握正确的文化方向是提升电影产品质量的根本保障,政府关于电影产业发展的规划、资金支持以及对电影产品生产制作的制度要求,以保证其符合质量和数量要求。