从黄牧甫到李尹桑

——论李尹桑印风形成、发展及其印学审美、创作观

若论及民国时期的岭南印人,李尹桑、邓尔雅、易大厂是不可逾越的重镇。李尹桑是岭南印坛的翘楚。他篆刻师法黄牧甫,纯朴简静为尚,自己又擅长古玺,甚得结字布局之妙,故厥艺甚精。易中蓚在论岭南印学时特别提到李尹桑:“……壶父 (李尹桑)尤亲炙师门,饷余刻最夥,相与阐扬宗风,往往一石之成,十数易稿。”[1]足见李氏在篆刻方面的严谨与用心。

李尹桑应黄少牧之托,为老师黄牧甫的印谱写序。在序跋中,李尹桑难掩激动之情: “其生平治印未尝辑谱,仅存印稿十余册,都二千余印,置之箧衍,亦未示人,故朋旧多未之见……桑闻之惊喜欲狂,盖海内渴望先师印集已久,今竟印成,宁非一大快事?”[2]黄牧甫生前是没有将自己的印谱出版刊行的。这一次的辑录刊发,实为印坛壮举。也是黟山派印学发展史上的一件大事。有了这个印谱,研究黄牧甫的印学思想及印风衍变就有了依据。对于黟山派来讲,系统学习黄牧甫成为可能。李尹桑是岭南黟山派印学发展的先导。他利用得天独厚的条件,精研黄牧甫印谱,梳理黄牧甫印风,研究并熟练运用刀法技巧,窥探印章布局留白之奥理。不仅上追秦玺汉印,还旁参钟鼎、石鼓、诏版、权量、钱币,独开一家蹊径,一时间,岭南印人多追慕之。

李尹桑 (1882-1945),原名茗柯,字尹桑,别署秦玺,玺斋,后以字行。原籍江苏吴县,幼随父寄居广州,遂隶籍番禹。李尹桑是黟山派嫡传弟子,用功最勤,善于思考,颇得黄牧甫称许。作为南方黟山派的代表,李尹桑的交往对于其印风的形成有着至关重要的作用。

笔者根据 《李尹桑印存》所载印章、跋文,在整理后发现,李尹桑的交往还是比较广泛的。除了与老师黄牧甫的交往之外,黄牧甫与黄宾虹、赵叔孺、黄少牧、易大厂等篆刻名流都有交往,这也是成就李尹桑篆刻艺术风格,实现风格转变的主要因素。

首先是李尹桑与黄宾虹的交往。在李尹桑的印谱当中现存五方印章:黄冰鸿、潭上质、宾虹、宾弘、黄质。它们都是小印章,其中有两方有纪年:庚午年 (1930)、壬申年 (1932)。黄宾虹自1901年开始编 《宾虹藏印》,至1940年辑有印谱多种。他在古玺收藏与鉴赏方面堪称大家。沙孟海先生在他的日记中曾记载:“叔孺先生贻余 《滨虹集印》计四册,秦汉印数百钮,皆黄氏藏物也。先生与黄宾虹友善,谓宾虹家无它长物,独好储铜印……”[3]黄宾虹的古玺印收藏甚夥,赏鉴能力与印章创作能力更是在时人之上。李尹桑北上,与黄宾虹相遇。黄牧甫之后,对于李尹桑的影响较大的就是黄宾虹了。

与赵叔孺的交往。李尹桑与赵叔孺未必谋面,但是二人交往确有证据。李尹桑为赵叔孺刻了两方印章:一方是 “时棡信玺” (款文:叔孺先生沪上,玺斋刻寄);另一方是以钱币文风格刻得 “叔孺”。赵叔孺作为清末、民国时期海上名家,早年在秦汉古玺印方面下过很大功夫。朱文以 “元朱文”为主。他崇尚碑版、镜铭、砖瓦文字入印,对于李尹桑印风的形成,起着关键的作用。

与黄少牧的交往。黄牧甫离粤北上后,李尹桑师承黄牧甫,主要是通过两个途径:其一是与黄少牧交往,通过黄少牧学习黄牧甫;其二是间接学习黄宾虹。他通过学习从黄少牧那里得来的黄宾虹印谱,迅速掌握黄牧甫篆刻精要,以及印学审美取向。李尹桑为黄少牧刻了两方印章:南城令印,其款文是:少穆世长作宰南城,后悲翁旧治卅年,文采风流后光辉映刻此寄之以志斋往己未四月 (1919)尹桑记;文章憎命达,款文:玺斋为少牧刻之,有同慨焉乙亥 (1935)夏六月。两方印章时隔十八年,可见二人交往之深厚。黄少牧篆刻守父法,形神兼备,挺劲略逊之。李尹桑与黄少牧交往,不断获得创新性的思维,这是李尹桑印风不断发展演变的主要推动力量。

与易大厂的交往。易大厂初宗黄牧甫,后游历大江南北,1921年在北京与金石契友数十人结为 “冰社”。易氏取法古玺及汉印,字法奇特,布白巧妙,对于李尹桑有很大的启发。李尹桑为易大厂刻印也较多,在 《李尹桑印存》中就发现有十余方。易大厂收藏古玺甚多,李尹桑得见,受益匪浅。李尹桑与易大厂在上海交往,结下深情厚谊。他的一方仿 “魏突”的印章,有跋文如下:“古玺有魏突一钮,昉刻寄魏斋于沪时别将两月矣。”

他还有一方印章 “关万起”的跋文,亦足以说明其留心古玺,得其意趣。印款如是说:“饐斋 (易大厂)藏十六金符印存古玺千余钮,昕夕观玩得此意趣,为万起仁兄刻之,戊午 (1918)十一月秦斋 (李尹桑)”可以说,民国时期的岭南印学家,能有李尹桑的成就的书家,为数不多。李氏的印学成就,归功于他有开阔的眼界和对于古玺印章的偏嗜。随着对古玺印章创作的深入,李尹桑的创作思路与审美取向越来越明显,其印风也随着取法的不同而发生了改变。

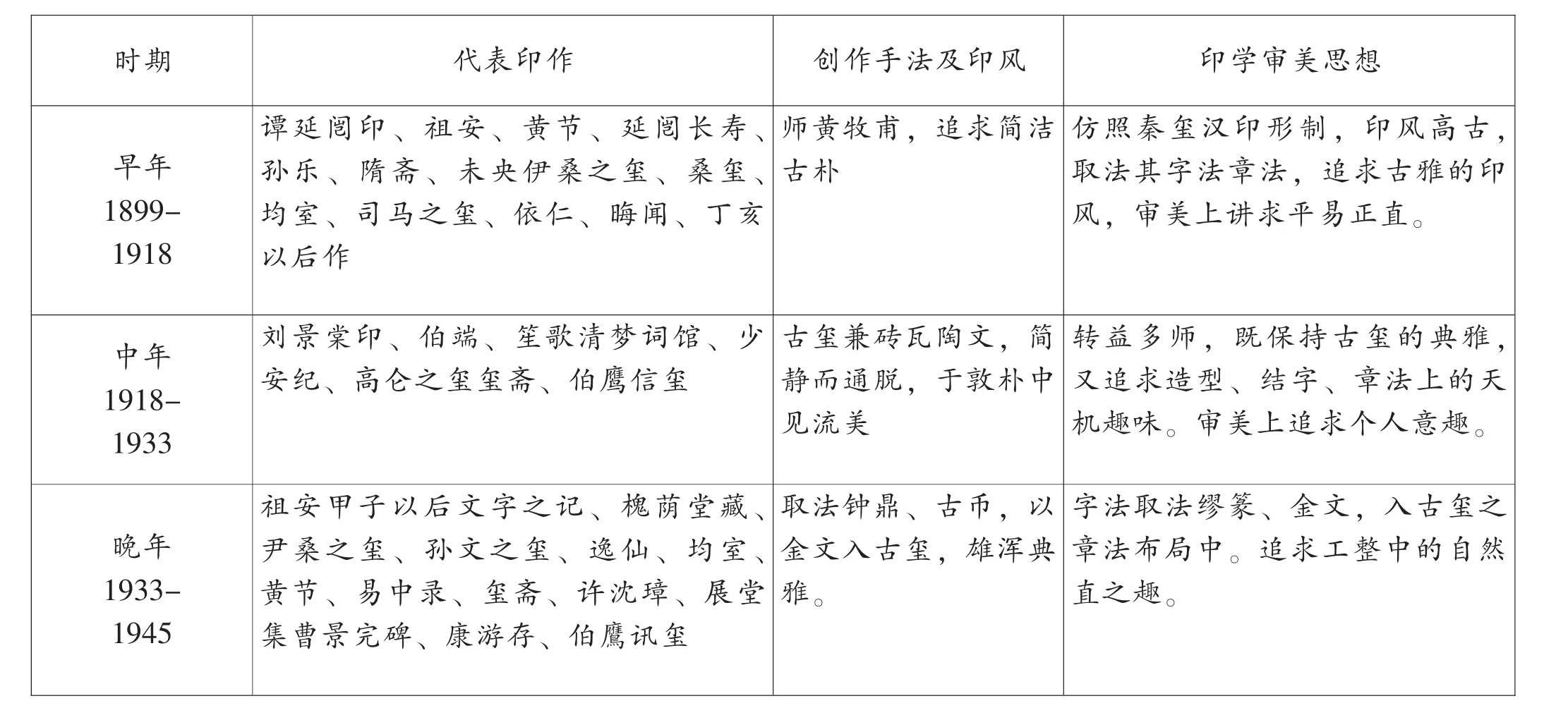

笔者通过对 《李尹桑印存》[4]中印章的梳理与分类,发现李尹桑印风变化经历了三个阶段。根据这三个阶段的划分,初段以黄牧甫到粤的1887年为起点,至李尹桑创建濠上印社的1918年止;中段从他创建印社到1933年;这段时间他的印学思想与审美渐趋成熟;末段自1933年至去世,此段时间他实现了印学实践方面的创新。笔者把李尹桑的部分印章做了简单梳理,并列出了一个简表来说明他的印章风格三阶段和他审美思想的嬗变过程。

早年,即民国七年 (1918)之前,是李尹桑追慕黄牧甫印风的阶段,为中年印风转变奠定了基础;民国八年(1918)至民国二十二年 (1933),李尹桑进入研习古玺、砖瓦文阶段;民国二十二年 (1933)至三十四年(1945)年李尹桑去世,是他金文、古币文入印研究创作的阶段。

李尹桑篆刻作品及印风、审美思想一览表

根据图表,我们可以直观地看出来李尹桑印学、审美观的生成及演变的轨迹。

李尹桑早期注重以汉印为基础,追求古雅,崇尚平易正直的审美趣味。李氏在学习汉印的过程中,法汉印以浑穆简静、浑厚朴素老成为尚。他在几方印跋中说:“法汉以浑穆简静为上,徒貌为高古者,可笑可笑。” (步昌私印)“久不作汉印,刻成视之,尚朴老。” (达立印信)“小印不难于工细,而难于浑厚,此刻庶几得之。” (陈坤培印款)

笔者把李尹桑的篆刻作品做了梳理,发现其印风多样,大体有以下几种风格:秦银玺、金文印风、汉摹印、将军印印风、古玺印风、古陶文、钱币文印风、清印人印风。其中仿玺印、汉摹印、钱币文的篆刻作品占据大多数,这与其师黄牧甫的早年熏陶息息相关。在追摹汉印方面,李尹桑有着自己的看法,他认为:“汉人以缪篆摹印,务求缜密,三代古玺则流落参错而愈谨严,时代使然,非强为轩轾也。” (《少安纪》印跋)他习汉印,能得汉印之精要,循黄牧甫之印风,求简朴之要旨,于平直简静中求浑穆之气息。

图1

图2

图3

图4

图5

李尹桑追求光洁劲挺的审美趣味,因为在他看来,汉印章的残泐漫漶的表象,并非其本来面目。李氏追求的是古朴静穆的气息中,略无修饰,一派清爽明朗的审美境界。如 “丁亥以后作” (图1),以玺文入印,虽尚未成熟,但亦见其旨好。“畸斋所为” (图2)则是仿黄牧甫印风的佳作,方正古朴,汉印风流,古朴中见简静、通脱。

到中年之后,李尹桑随谭延闿北上,辗转东南各省,广交印友,眼界拓宽了,取法广泛了,在章法、字法与审美上逐渐与早期拉开了距离。他追求古玺的古雅,但又增加一些砖瓦、陶文的趣味,更注重表现个人的审美意趣的表达。汉人凿印,寥寥几笔而臻于天真自然之境,其笔画或茂密或苍古,酣畅淋漓。在追求汉印审美趣味的同时,也发现单靠汉印之章法,仍旧不够震撼,于是他开始关注古玺印章之美。长短合宜,穿插有致,迎让有度。他可以在借鉴古玺章法的同时,追根溯源找出两者的联系与区别。如 “伯英信玺”(图3)简朴中带有古意,带有通脱之美。

他在 “桑玺”边跋中说:“陶斋所藏 ‘事玺’,古玺之椎凿者,朴茂奇肆,汉将军印所滥觞也。”他能在古玺中看出汉印之发源,实为其修养高深所致。他较强的洞察力和艺术敏感力,使他的取法范围日趋扩大,中年的印章风格也由朴茂敦厚向古雅奇肆过渡。古玺的学习为汉印提供了丰富的章法借鉴,李尹桑的印章风格因此发生变化了。

晚年阶段,他文字取法钟鼎,金文入古玺印,风格独具。在经历了转益多师、追求天趣的印章创作的阶段之后,又复归静态的、平和的审美趣味上来了。

这一时期,李尹桑取法缪篆、摹印、钱币文、金文,他在黄牧甫 “金文、古玺文入印”印学思想的影响下,熔缪篆、金文,熔铸于古玺章法之中,可见其工整中得自然、典雅中寓雄浑的审美旨趣。如 “黄节” (图4)、“展堂集曹景完碑字” (图5),以钟鼎、玺印法入汉印,得见雄浑,肆逸而不减雄浑。

李尹桑在印学创作创新方面的思考,体现出它的印学创作思想。笔者以为主要有以下几方面值得借鉴:首先是字法、章法层面,他认为古文字皆可入汉印。在他的印章中,金文、砖瓦、陶文、钱币文、摹印篆都可以见到。这些文字纳入汉印之中,产生一种非常与众不同的视觉审美效果。如他的“甲子后作”,就是典型的以金文入汉印的章法的作品。李尹桑还把金文的字法用到了古玺文字的章法中去,如 “雝羊丙子后作”,其中的雝字就是金文。“季陶之妻”一印中,妻字是从石鼓文中取法得来。“邵抚”一印中,邵字源自陶文。而 “楚白印信”则是取法于摹印,“尺宅所藏”一印多钱币结字。字形的变化必然带来章法上的变化。随着字法的不同,章法也就发生了相应的变化。

其次,对于书风的融合,李尹桑是这样看的:只要是在某两种字体上浸淫日久,自然就会达到字体风格的相互融合,书风的演进。他在评价莫友芝的印谱时说:“郘亭耶叟,摹印世鲜知者。仲琣也长搜集其遗印,精拓成谱,寄以示余,始知其于汉人官私印寝馈甚深,欲合皖浙为一手,故神妙独绝。”[5]他在古玺印与汉印方面的融合,正是由于其长期琢磨不断思考的结果。

再者,是他在刀法层面的思考,也是他风格形成的助力。

李尹桑在刀法上,使用椎凿法仿刻古玺。他的一方 “歗公手笔”印款如是写道:“汉印有椎凿法,古玺亦间有之,细审自见,殆晚周文字也,此刻师其法。歗公法家正谬己未清明秦斋并记。”他的 “安定”印款也谈到椎凿法:“古玺之奇肆者,以凿法仿刻之。”他认为用椎凿的古玺,乃是汉将军印之滥觞:“匋斋所藏事囗,古玺之椎凿者,朴茂恣肆,汉将军印所滥觞也。” (桑玺款)椎凿法是比较古老的一种篆刻刀法,它不具粉饰,稚拙之间皆见磅礴的大气。它是李尹桑在追求黄牧甫简约印风过程中在刀法上的提炼,更是在易大厂钟鼎、铭文入印的字形、章法处理基础上的别出心裁。

总之,李尹桑的篆刻实践,基于古法而又有创新。他先从刀法上研求有素,在冲刀、切刀上精心研磨,注重字法的奇绝、章法的布局留白,最终在篆刻创作上臻于佳境。

李尹桑以古文字入印,实际上是其 “印外求印”的创作实践。印人能将吉金文字、砖瓦、陶文与汉印文字融为一炉,于方寸之间实现和谐自然,不能不说是一种创新。

李尹桑继承黄牧甫、赵叔孺印风,精研古玺印,纳碑版、鼑彝、砖瓦、权量、钱币等古文字于汉印之中。他还借鉴易大厂、黄宾虹等人在篆刻艺术方面的注重布势及结构天成的形式美,讲求点画线条朴质凝练、厚重而又流动不滞的内美,注重整体上所蕴含的书法本质和理法。

单从创新层面上讲,李尹桑在古玺、钱币文、摹印方面的尝试更加深入,成就更突出,风格更明显。如果说黄牧甫是清代古玺文、金文入印的集大成者的话,那么,李尹桑师古法而能独辟蹊径,在民国时期岭南印坛上,当是黟山派印风之引导者。

注释:

[1]韩天衡 《历代印学论文选》西泠印社出版社第689页

[2]黄惇 《中国印论类编》荣宝斋出版社2012年10月第795页

[3]朱关田 《沙孟海全集日记卷》西泠印社出版社2010年12月第508页

[4]于今书屋 《李尹桑印存》1981年12月

[5]郁重今 《历代印谱序跋汇编》西泠印社出版社2008年第589页

——读《中国印学理论体系》