肠内营养在上消化道瘘术后应用的相关护理体会

刘娜娜 陈永惠

上消化道瘘是继发于外伤、手术创伤、急慢性腹腔炎症及肿瘤等原因的严重并发症,是腹部外科的常见病症,预后较差且病死率较高。消化液(胃液、胆汁、胰液等)腐蚀腹腔内组织引起出血和感染是上消化道瘘的主要危害[1]。患者长期禁食伴消化液的大量丢失,继而出现水电解质平衡紊乱、严重营养不良和多器官功能不全等综合症,会进一步使患者病情恶化并危及生命,故上消化道瘘术后良好的营养支持是促进瘘口愈合和改善患者预后的关键[2]。本文收集本医院急诊外科实施上消化道瘘手术的65例患者临床资料,评估在患者治疗过程中施行有效的营养方式和综合护理干预对促进患者术后康复的意义,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 本医院急诊外科于2013年1月-2018年1月收治共65例上消化道瘘手术患者,其中男性46例,女性19例。年龄16~74岁,平均年龄(46.5±6.2)岁。患者术前通过腹部CT、上消化道造影等明确消化道瘘诊断者42例,其余23例患者经手术后确定为消化道瘘。患者中继发于腹部外伤者20例;继发于腹部手术者15例;继发于胃十二指肠溃疡、十二指肠憩室等消化道良性疾病者12例;继发于急性重症胰腺炎、结核性肠炎、慢性胃肠炎等炎症性疾病者9例;继发于恶性肿瘤相关疾病(胃恶性肿瘤穿孔、子宫恶性肿瘤术后放疗等)者6例;不明原因所致上消化道瘘者3例。将65例上消化道瘘手术患者分为肠外营养组和肠内营养组。其中肠外营养组19例,患者术后采用静脉输注的方式接受全胃肠外营养;肠内营养组46例,患者术后通过鼻肠营养管或空肠造瘘管输注肠内营养液。排除标准:伴与消化道瘘无关的急慢性感染性疾病者;伴心、肝、肾等脏器功能衰竭者;伴晚期恶性肿瘤或癌肿转移侵犯者;伴先天性疾病者等。

1.2 临床表现及治疗方法 65例上消化道瘘患者均伴有不同程度的腹痛或腹膜刺激症状,其中伴反复恶心、呕吐者22例,伴明显腹胀或便秘者37例,伴频繁腹泻或血便者16例,伴寒战、高热者19例,伴循环功能障碍或呼吸困难者21例;另有44例患者伴有水电解质或酸碱平衡紊乱,28例患者伴有低蛋白血症或营养不良,11例患者伴有明显黄疸或肝功能损害,多数患者存在上述两种或两种以上的临床表现。所有上消化道瘘患者均行手术治疗,手术方式包括瘘口缝合术、瘘口切除术、瘘口旷置或引流术等,术后加强各种管道护理并保持引流通畅;常规的治疗措施包括禁食、胃肠减压、抗炎、抑制胃酸及胰酶分泌、纠正水电解质或酸碱失衡、营养补液、脏器功能支持等。

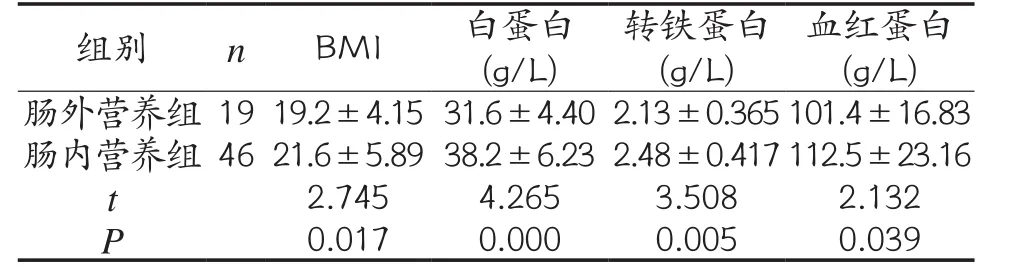

1.3 观察指标 比较两组患者术后身体质量指数(BMI)、白蛋白、转铁蛋白和血红蛋白等营养指标的差异;以及患者术后住院时间、消化道功能恢复时间、并发症发生率和营养支持费用等观察指标的差异,进一步评估不同营养方式对上消化道瘘患者术后恢复及预后的影响。

1.4 统计学方法 采用SPSS 19.0统计软件包处理数据,计量资料以均数±标准差表示,应用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患者术后营养指标的比较 肠内营养组患者术后BMI、白蛋白、转铁蛋白和血红蛋白等营养指标明显优于肠外营养组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者术后营养指标的比较

2.2 两组患者术后观察指标的比较 肠内营养组患者术后住院时间、消化道功能恢复时间、并发症发生率和营养支持费用等观察指标明显优于肠外营养组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者术后观察指标的比较

3 讨 论

3.1 基础护理 上消化道瘘患者术后需长时间禁食及卧床,易并发褥疮、肺部炎症、切口感染及下肢深静脉血栓等[3]。患者术后一般采取半卧位,有利于腹腔积液的引流及炎症的局限,同时鼓励患者尽量下床活动,可促进胃肠道功能的早期恢复。对于需长期卧床或活动不便的患者,应指导并协助其多做翻身活动和肢体运动,按摩躯体受压部位,防止术后压疮和深静脉血栓的形成。鼓励患者术后多做深呼吸及咳痰,预防肺部并发症。每日房间定时开窗通气,给予口腔护理并清洁尿道口,及时更换污染的腹腔引流袋和衣被,有助于降低术后口腔、泌尿道及皮肤等部位感染的发生率。

3.2 心理护理 在护理过程中应督促患者家属积极参与治疗过程,加强与患者及其家属的沟通并获得其信任,建立良好的护患关系[4]。通过增强患者及其家属对上消化道瘘疾病的认识,解释手术的必要性,消除患者对疾病的恐惧心理,鼓励患者树立战胜疾病的信心。在进行各项操作时应耐心告知患者及其家属治疗的过程和意义,尤其是鼻肠营养管和腹腔引流管对改善营养和预防腹腔感染的重要性,使得患者能够积极配合治疗。

3.3 引流管的护理 上消化道瘘患者术后常见的引流管有胃管、鼻肠营养管、导尿管和腹腔引流管等,保持引流管的完好与通畅对于促进患者病情康复具有重要意义。各引流管应明确标记以避免管道混淆,同时妥善固定防止患者活动时导致管道折叠、脱落,并做好引流管周围皮肤的局部护理。对于怀疑堵塞的管道应及早采用生理盐水冲洗使之保持通畅,每日定时更换引流瓶,并记录引流液的颜色、量和性质。若患者术后腹腔引流管需持续低负压吸引,应根据引流量及时调整负压的大小,避免腹腔内组织吸附损伤或腹腔积液引流不畅等情况的发生。需进行腹腔冲洗的患者应准确记录冲洗的出入量,根据引流液的性状决定滴液速度,直至引流液澄清透亮为止。

3.4 营养支持的相关护理 上消化道瘘患者根据术后营养方式的不同分为肠外营养和肠内营养,肠外营养多经外周或中心静脉导管供给营养,而肠内营养则通过鼻肠营养管或空肠造瘘管途径。静脉营养导管需按时冲洗以保证畅通和避免血栓形成,及时更换导管处敷料防止皮肤感染,配制静脉营养液时应注意无菌操作。静脉营养液在输注过程中需调节滴注速度,尤其是针对年老体弱者,防止输液过快诱发心慌胸闷等不适。患者术后有早期肠蠕动恢复后可进行肠内营养,肠内营养应从低浓度和低滴速开始,待胃肠道适应后再逐步递增,可减少呕吐、腹胀和腹泻等不适的发生。肠内营养液的温度应与人体温相近,必要时可采用加热器在营养管外端加热营养液,以避免营养液过冷或过热刺激损伤胃肠道黏膜。

综上所述,肠内营养相较于肠外营养在缩短住院时间、减少住院费用和降低并发症发生率等方面具有明显优势。因此,积极倡导术后肠内营养、重视病情观察和提升综合护理措施,有助于促进患者身心的全面康复。