景面文心

——文人园林中亭的魅力

周 颉,孟 瑾

(天津城建大学建筑学院,天津 300384)

1 引言

“纳千顷之汪洋,收四时之浪漫”这是江南私家园林一直以来诠释的“虽由人作宛自天开”的意境[1],文人园林更是诗人以及名人士大夫抒情怀壮志于山水,融理想抱负至庭院,造园造“境”,将生活艺术化,赏心悦目的产物。亭是园林中最常见的建筑,建亭之处,往往都有佳景可看,故因景而成,得景随形,兼顾了点景的“被看”与引景的“看”,一景一物总关情,丰富空间上的美感使意境的创造更臻于完美,无亭不成园,可见亭在园林中的重要地位。

2 文人园林的概念及发展历程

2.1 概念

“文人”是指会写文章的读书人,这是词典上对于二字的解释,但是我认为并非写文章的人才算文人,文人应该是富含创造力有一定精神追求的雅士。

文人园林广义上泛指文人营建或拥有的园林,狭义上是指侵润文人趣味的“文人化”的园林。深深烙印在园中的有文化的凝聚与积淀,有传统文士的风骨与情趣,清幽中见画意、细腻中见诗情、变化中品新奇,可谓总总林林、精彩纷呈,在园中必定身有所感,心有所悟。

2.2 发展历程

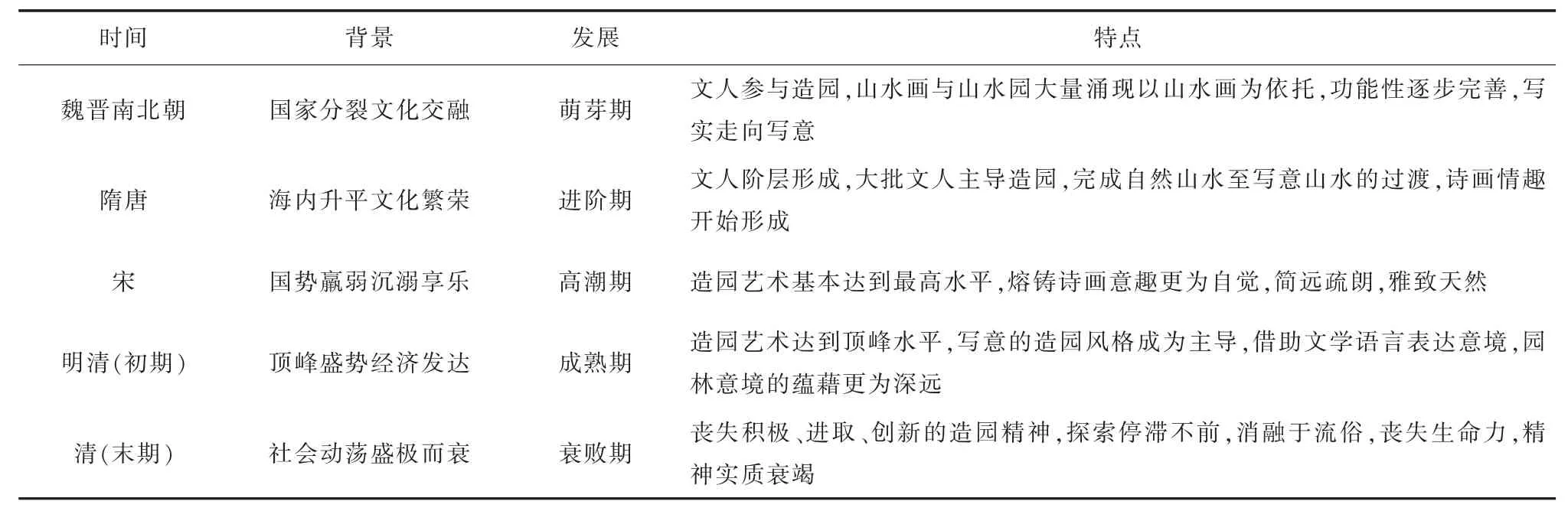

我国园林最早的囿苑台形式,发展至百家争鸣的文人墨客年代的私家文人园林,经过由大渐小、由野至墨、由犷转精[2]的漫长演变之后,融入景色的已经不是最初猎狩的杀戮与神明的祭拜,更多的是文人官僚在有限空间中对无限山水寄托的情感,园中建筑也由广阔土地中可有可无的存在,转变为辅助抒发情感的必需物质要素。由表1可见,文人园林萌芽于魏晋,造园在隋唐,兴起于宋代,发展在明清。文人园林的发展与时代背景的特质是密不可分的,当国家分裂、社会动荡、文化交融时,造园开始在民众间普及,私家园林成为独立的门类出现。造园一项是文人的爱好,自古以来智者乐水、仁者乐山,山水风景陶冶了文人的情操,文人园林的的建造就此开始。随后至隋唐时期,在海内升平、文化繁荣的大背景下,开始科举取士,形成文人阶层,大批文人开始主导造园,造园活动兴盛,园林风格由自然山水式逐步向写意式园林过渡,造园艺术逐渐成熟,由此展开进阶阶段,促使了文人园林的艺术风格特征的形成。到了宋代,文人园林成为了造园的新兴潮流,造园的艺术水平逐步提升,简远疏朗,雅致天然的风格特点同时影响着皇家园林与寺观园林的发展[3]。文人园林发展到成熟阶段,意境借助文学语言增大了传承度,园林艺术比以往更密切的融合诗文、绘画趣味从而赋予园林高于本身的诗情画意,意境的蕴藉更为深远。在清末,社会发展盛极而衰,文人园林呈现出形式脱离内容的倾向,风格僵化、融于流俗,注重形式、徒具躯壳,忽略文化内核、丧失精神实质。

括而言之,江南园林艺术达到高峰境地,与文人园林的大发展休戚相关,并随着时间的推移而形成了一种特定的造园模式,不仅如此,文人园林对皇家园林与寺庙园林的影响也很大,可见文人园林是中国古典园林发展的核心与动力。

3 文人园林中的亭

如果说帝王建筑的代表是宫殿,寺庙建筑的代表是庙宇,那么文人建筑的代表就是亭了[4]。文人园林一方面是文人阶层寄托理想、陶冶性情、摆脱束缚、表现隐逸追求精神自由并实现人格完善的地方,另一方面,是满足文人阶层功能需求的专属天地,是双向渗透物我交融的存在体,自产生之日起就被赋予了主体及客体相互完善共同升华自身精神的意义。亭作为园中重要的建筑物,文人在亭中焚香抚琴、瀹茗品茶,一景、一物、一人、一琴、一香、一盏就是诗画的存在,意境的传达,在深入景色搭配、结构造型、人的情怀、琴声泛泛、香雾袅袅、甘鲜醇和,情境、心境、意境都囊括在这亭中。下面就功能、诗画、空间、意境这四方面具体来谈一谈亭的景面文心魅力的体现。

3.1 功能中知亭

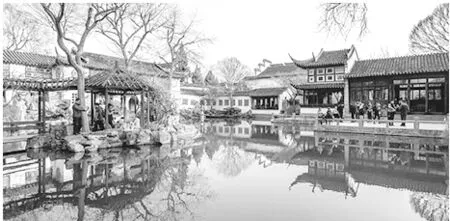

从外观来看,四面皆开,是为亭。建筑完全由人工创造、为人服务、遮风避雨的空间场所,但是亭与其他建筑从外观来看最大的区别就是缺少了四面挡风遮雨的“墙”,这其实与亭子的功能有关。在古代亭子最早是设立在边防的小堡垒,而后过渡为供简短休息驻足的驿站,最后进化为既能作为旅客的休息场所,也能成为迎送宾客的场所,“墙”也就不再被需要了[5]。现今亭不仅是迎宾送客休憩的场所,还是全园的景点、亮点。在园中的高处筑亭(图1),未进亭时可仰观,在亭内可统揽全景;在水边筑亭(图2),亭外看水中倒影成趣,在亭内收纳全园风采入景;在树林中筑亭(图3),未到亭时若隐若现,在亭中静坐静谧又解乏。

表1 文人园林的发展脉络

图1 拙政园——笠亭

图2 留园——濠濮亭

图3 艺圃——朝爽亭

3.2 诗文中谈亭

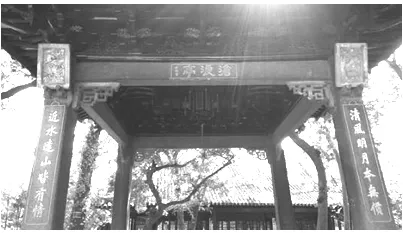

图4 沧浪亭上的联语

园林艺术同绘画(山水画)一样,均属于以风景为主题的造型艺术,描绘出自然的景色,画中必有词,文人园林这幅真实的巨大画作中一定也有很多熔铸造园家旨趣的诗文题词,亭就是文人雅士挽联题对最常见的建筑。说到题诗建园就不得不说著名的沧浪亭(园名)了,该园以亭名命名为园名,沧浪亭(亭名)在园中的地位可见一斑。沧浪亭(园名)是北宋诗人苏舜卿被贬南下途径苏州的宅园,在园中常与欧阳修、梅圣俞等作诗唱酬往还,留下了许许多多的名贯古今的佳作,沧浪亭(亭名)石柱上的联语(图4)“清风明月本无价,近水遥山皆有情”上联取自园主好友欧阳修在《沧浪亭》中本是戏谑而语的“清风明月本无价,可惜只卖四万钱”,下联则是园主在《过苏州》中的“绿杨白鹭俱自得,近水远山皆有情”虽然出处不同但情景契合,相映成辉,在无声的诗词中品味立体的画作,悠然欣赏这可遇而不可求的无价景色。

3.3 空间中现亭

图5 夕阳下的集贤亭

亭的艺术性很丰富,从审美上看,亭的形体常常是小形的,亭虽小,但也大,这里的“大”是指空间的扩大,视野从有限突破无限。眼前出现的一幅幅近景、中景和远景配合得宜的立体图画,是人们在亭中得到的真切的空间感受,近看与远望相结合,细察与宏观相统一,细品这空间带来的美。在亭中,看到的花草不是自己所拥有的、贴近的砖石不是自己所拥有的、身处的亭不是自己所拥有的、所看所触都不是自己所拥有的,但是就在亭子这小小的空间中感知整园的大空间,感觉自己拥有了全园乃至全世界,这应该就是苏轼笔下“惟有此亭无一物,坐观万景得天全”的真实写照吧。在杭州西湖湖滨段有一座浮于堤上美不胜收的建筑——集贤亭(图5)在这座“空”亭中,处处是景,是近处的荷花,是湖面的船只,是远处的宝石山和保俶塔,或是日月与流霞,在亭中看清风徐来,百舸争流,湖烟浩淼,人来人往,日霁夕烟,晚霞叠彩,这些景色都尽收眼底,心扉中的意境也不由自主的扩大,这就是亭为我们带来的空间魔力吧。

3.4 涵虚中赏亭

“涵虚”就是指水映天空,倒影亦真亦幻。这种虚虚实实,影影绰绰的悠悠烟水给文人园林增添了朦胧美。在园中,水之上下左右,虚者为亭,临水总置亭,在亭中观赏着恬静的文园景色引起审美者的感发联想与移情,不经意间就得到高远且澄澈的空灵之感,直抒胸臆,气韵兼得,心境与环境相融一体,亭中之人,其思也深,达到情景交融的完美境界。如网师园的月到风来亭(图6),听亭名就可知此亭的情趣所在,听淙淙池水的声音,感受水的温柔;听叶子沙沙的婆娑,感受植物的清逸;听入夜后的蛙声寥落,感受低吟浅唱的别样静谧,该亭还有一妙处,就是在亭壁所置的大镜,在亭中不但可临水赏景,还可从镜中赏景,疑虚为实,疑假为真,真正是“卷幔山泉入镜中”的功效,堪称虚实的大手笔。在亭中空间开敞、视野开阔,水中倒影依稀明,多变的虚景,真真假假,亭作为风景的骨架,借助周边自然景物形形色色的无边风月营造涵虚之境,成为自然与人文景观中的一种优美的旋律。

图6 月到风来亭与湖中倒影

4 结语

建筑之于园林,就是“景面文心”中“心”的体现,每个朝代都有登峰造极的巧匠,但不是每一个朝代都构建出超群绝伦的空间艺术,人生的哲学观与价值观才是指导构建的核心力量,满足文人日常需求、承载生活方式的同时,浸透其人生观、价值观而凝聚的具有明确核心的艺术物质化与生活艺术化的精神空间。园林中亭的类型、称谓的确定、额提的诗文、周围环境的营造皆为空间的特质功能所决定,追溯其源头,是那些有儒学背景、精于释道、心窍玲珑的文人们理想与现实的碰撞后,物质与精神的追求赋予了园林中建筑的空间特质,是“心”的传递。