探寻大理市白语地名背后的历史宗教文化

杜 娟

(云南大学 文学院,云南 昆明 650091)

一、大理市白族分布概况

(一)大理市概况

大理市位于云南省西北部、大理州中部,东边与宾川、祥云相连,西接漾濞,南与巍山、弥渡相邻,北与洱源、剑川交界。大理市地处横断山脉与云贵高原结合处,境内分布着有名的苍山、洱海,素有“苍洱毓秀”的美誉。气候为亚热带高原季风气候,气候温和,年温差较小。

大理市是以白族为主的多民族聚居地区,白、汉、彝、回等为世居民族。全市共有25个民族。2015年末,全市总人口61.78万。其中,白族人口42.18万,占总人口的68.29%;汉族人口15.27万,占总人口的24.72%;彝族人口1.88万,占总人口的2.88%;回族人口1.77万,占总人口的2.87%。

大理市下辖10镇1乡和2区1委,即下关镇、大理镇、银桥镇、湾桥镇、喜洲镇、上关镇、双廊镇、挖色镇、海东镇、凤仪镇、太邑彝族乡以及大理创新工业园区、大理旅游度假区和大理海东开发管理委员会。

(二)白语方言

经徐琳、赵衍荪先生研究,白语可分为三大方言六个土语。本文所涉自然村均属于大理市范围,因此以南部方言为主,后文的白文也主要以南部方言为主。

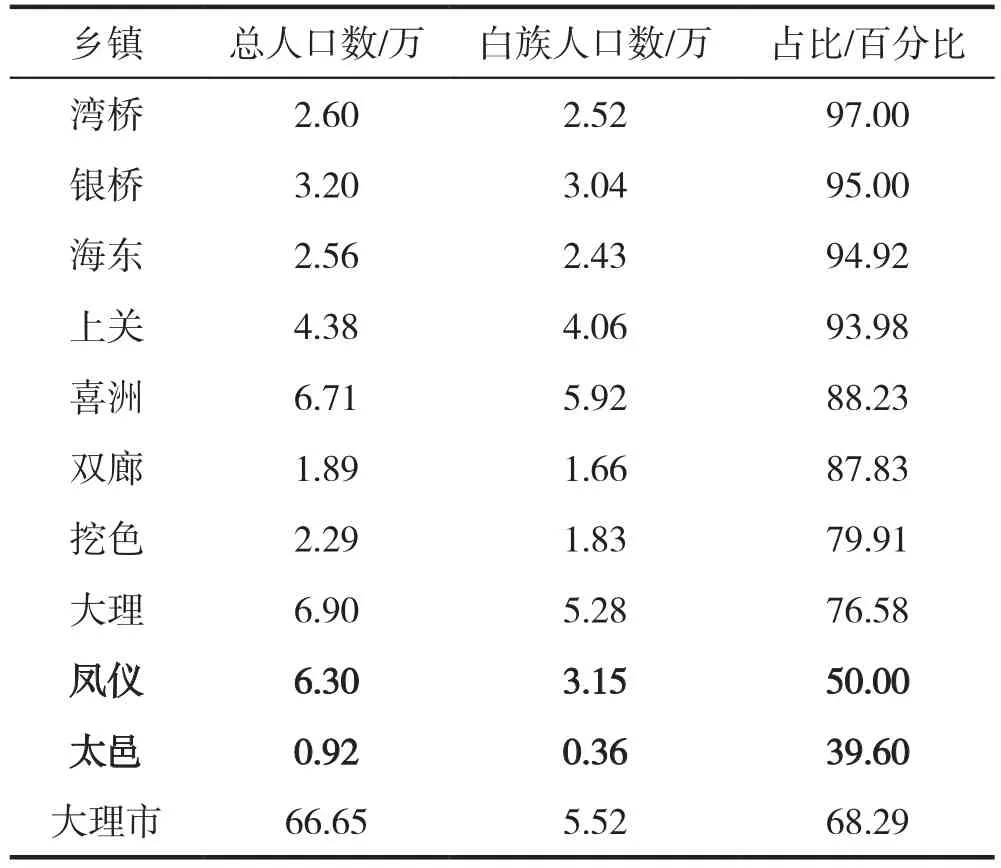

(三) 大理市各镇白族人口占比情况

表1内容为大理市各镇白族人口占比情况,由表可知,除了凤仪镇和太邑乡,大理市其余各镇白族人口占比较高。通过对各镇白族人口占比进行统计、整理,以便之后的行文中有所侧重。

表1 各镇白族人口占比情况表

(四)选择村庄数量分布情况

表2数据主要根据大理市年鉴收集、整理出大理市各镇的所有自然村,选择其中名字为白语的自然村,分析这些自然村在各镇自然村中的占比,以便对其有直观的了解。凤仪镇和太邑乡因为白族人口占比偏低,诸多村名非白语,在本文的讨论中不具有重要参考价值,因此,未纳入表中。

表2 各镇所选自然村占比情况表

二、大理市白语地名中的历史和宗教文化

(一)大理市白语地名中的历史文化

1.地名与生计方式

在人类的产生和发展过程中,自然地理环境对人们的生存产生重要的影响,甚至是决定性的作用,正所谓“靠山吃山、靠海吃海”。因此,人们的生活、生计方式与地理环境之间有着密不可分的联系。加之,在原始时代由于人们的思维方式、习惯等影响,特别是生计方式的重要作用,使得生计活动在地名上也有一定的体现。

德和村:berp zit baot。berp zit 译为白纸、白酒;baot为坡、他。据传该村之前主要从事纸张的相关物品的制作。因此,以生计方式命名村名。

金圭寺:jil guid ssix。jil译为毡子、姐姐;guid指毡子、渔网的制作活动;ssix指的是地方、村子、住所。此村主要以制作毡子为生。

上甸:beid mid def。beid 译为剥开;mid为竹篾;def译为村。相传,该村古时候到山上砍竹子编织鱼兜、背篮等竹篾物品。

桃源:wat nao,wat译为网、撒网,nao译为那里、地方。此处靠近洱海边,经常有人撒网捕鱼,村民主要以捕鱼为生。

螺蛳登:cei qiel def,cei qiel为螺蛳,def为村子。村名是由历史上村民从事的职业而来的。过去,洱海地区盛产螺蛳,因该村濒临海岸,村民多以打捞螺蛳为生,故名。

2.地名与军事活动

大理地区历史上建立了南诏和大理政权,因此政权统治范围内的地区在历史的演变中或多或少的受到了历史、军事活动的影响。现在大理的有些白语地名中对历史文化还有所体现。

上、下湾桥:doux /er yerd。doux /er译为上、下;yerd 、yaind译为营。《洪武宣德年间大理府卫关里十八溪共三十五处军民分心定水利碑文》对大理卫军屯田和周边民田进行了划分。

一处,十里铺潭水,军中后所一分,民一分。

一处,七里桥涧水、阳和村沟水,军左所三分,中所一分。

一处,五里桥涧水,军左所二分,民八分。

一处,江心庄涧水,军后所五分,民五分。

一处,塔桥涧水,军左所四分,民二分。

一处,上洋溪涧水,军左所五分,民五分。

一处,作揖铺涧水,军左所四分,民六分。

一处,古城外摩用涧水,军右所三分,左所一分,民四分[1]312。

由上可知,大理卫军屯基本覆盖今大理市范围,因此湾桥理应存在军民屯田现象,且综合大理其他地名中带“营”字的地名考察,笔者认为湾桥白语为营应与军屯有关。

上关:doux guerf。doux为上方、上边;guerf为关、关口。《蛮书》卷五载:“蒙归义……取大厘城,仍筑龙口城为保障。”龙口城做为南诏的军事要塞。《蛮书校注》也有相关记载:“太和谓之太和脸,阳苴咩谓之阳睑,大釐谓之史睑,邓川谓之賧睑,蒙舍谓之蒙舍睑,白崖谓之勃弄睑。太和城、大釐城、阳苴咩城,本皆河蛮所居之地也。开元二十五年蒙归义逐河蛮,夺据太和城。数月后,又袭破咩罗皮,取大釐城,乃筑龙口城为保障(龙口城即今龙首关)”[2]。此后,《南诏野史会证》也有相关记载:“开元辛巳二十九年,王自蒙舍川迁居太和城,龙首即今上关,龙尾即今下关。”[3]

《景泰云南图经志书校注》龙关要塞条,在郡之北九十里曰龙首关,又曰山关;在郡之南三十里曰龙尾关,又曰下关。以苍山洱海之首尾为险据之,立城以扼塞其要害,若金汤之固焉[4]。

综合相关的历史记载和当地的长者讲述,均可证明今上关附近为古代的军事要塞龙口城。

下关:白语为erx guerf,erx为下边、下方;guerf为关口、关卡之意。上文《南诏野史会证》及《景泰云南图经志书校注》均已提及。此外《蛮书》卷五载:“龙尾城,阁罗凤所筑。萦抱点苍山南麓数里,城门临洱水下。”[1]312龙尾城在今下关西洱河北岸,是与上关对应的古代关卡,由于特殊的地理位置优势,在古代的军事活动中发挥了重要的防护作用。

太和村:白语为dout aud,dout 是大的意思,aud为村的意思,夷语称“坡陀”为“和”,指建在山坡上的城市。

西城尾:白语为sif zerd ,汉语为白语的音译。该村位于南诏三阳城遗址的末端而得名。此外,还有城南村、城北村等村庄也是因历史原因而得名。

3.地名与自然环境

大理市地处坝区,依苍山傍洱海,诸多村落位于洱海海滨,因此在村名的命名中多体现地理位置特征。如:

葭蓬村:白语名cu cil,译为海草、荆棘。由白语村名可知该村的地理位置应处于近水滨之处。

沙村:白语名为saol zoud youf,saol zoud译为沙子,youf为村子。该村为泥沙冲击而成的海滨之地,因此命名为沙村。

海潮河:白语名为gaod zux aod,gaod为江河、海之意,zux为海草,aod为海湾。海朝河古时为洱海海湾之地,此地多海草等水生植物,因此得名,汉语名为意译。

以上地名体现出的地理位置特点在今天也能得到有效的佐证,这几处村落在今天仍地处海滨之地。

(二)大理市白语地名中的宗教文化

1.图腾崇拜

图腾崇拜是随着氏族部落的形成而产生的宗教形式。大理白族也存在着这一原生性宗教信仰,但是在受到汉文化、佛教文化的影响之后。大理地区逐渐形成了多种宗教的融合,并且外来宗教一度呈现强劲态势。因此,现存的研究图腾崇拜的文献等资料相对比较缺乏,但从零星的文献记载、近年来的考古挖掘以及田野调查结果中可以发现图腾信仰的痕迹。大理白族的图腾信仰表现在多个方面,如龙图腾、鸡图腾、虎图腾、螺图腾等。这些图腾也在一定程度上影响了地名的命名。比较突出的是对虎的崇拜及虎图腾信仰。赵吕甫《云南志校释》中说:南诏“贵绯、紫两色。得紫后,有大功则得锦。又有超等殊功者,则得全披波罗皮。其次功,则胸前背后得披,而缺其袖。又以次功,则胸前得披,并缺其背。谓之大虫皮,亦曰波罗皮”[5]。南诏王室崇尚虎皮,与虎图腾有密切关系,此外,在民间地名中也有明确的虎图腾体现。如:

罗久邑:laoz gerf ye,laoz为老虎、筛子,gerf为家族、害怕,ye为村子。综合历史记载可知南诏以虎为尊,国王都披虎皮,大军将,清平官有大功于国者也可享受披虎皮的礼遇,且以虎为图腾并延续至今。故虎在白族中以勇猛健壮被尊,因此现今的白语村名体现虎崇拜的信仰符合情理。

波罗滂:白语名为bop lop bot,汉语为白语音译。《云南志·蛮夷风俗第八》有“大虫谓之波罗”的记载,因此有学者认为村名“波罗滂”的含义应为“老虎坡”[6]。

2.祖先崇拜

祖先崇拜的基础是相信人死之后灵魂不灭,并相信死者的灵魂能与活着的人产生联系。祖先崇拜在当今的白族地区主要表现为对本姓、本族祖先的纪念和祭祀,并且呈现范围不断缩小的趋势,主要是每年的农历七月初一至十四期间对上数三世祖先的祭祀,而前面的或者是旁系的祖先祭祀随着时代的变迁、家庭的分化不断淡化和模糊。在地名中仅表现为对白语地名的释义方面、而祭祀已经慢慢淡化、消失。如:

大、小张家:daot/seit zaf gerf。daot/seit译为大小;zaf为张、焦;gerf为家族。相传张姓四川人充军落籍于此,生二子。二子成人后分两地居住,故名。

杜家登:daot gerl def。daot译为大;gerl为家、家族;def译为村子。先民杜顺和首先来定居,繁衍成大家族,变成村子,于是叫daot gerl def,指的是一大家族居住的地方[7]。

关于白语地名体现的祖先崇拜信仰在当今的古籍资料中鲜有记载,但有关学者结合大理地区白语地名中有为数不少的地名以姓氏来命名的特点,加之结合村民中得到的族谱、传说等资料来看,指出以姓氏命名的地名应与祖先信仰有一定的关系。

3.佛教

早在8世纪左右,佛教就传入了大理洱海地区。南诏、大理国时期上至王室贵族,下到平民百姓都崇尚佛教。佛教对大理地区产生了深远的影响。元代郭松年在《大理行记》中说到:“此邦之人,西去天竺为近,其俗多尚浮屠法。家无贫富,皆有佛堂,人不以老壮,手不释数珠,一岁之间,斋戒几半,绝不茹荤、饮酒,至斋毕乃已。沿山寺宇极多,不可殚纪。”[8]由此可见,最迟在元初,大理地区已经深受佛教影响。这种影响体现在多个方面,现今还有很大程度上的保留,其中在大理地区部分地名中就有一定的留存。如:

古生:白语gaoz herl,gaoz译为放,herl译为生、活。南诏及以后白族笃信佛教,传说佛教经书被鱼抬去,泥鳅将它抢夺回来,所以佛教徒每年七月要放泥鳅回洱海或江河,誉为放生。该村为古放生地而得名。

观音塘:又名大石庵,汉语名为白语意译。位于五里桥上末村。此地因流传着观音负石阻兵的传说而得名,现为著名的风景区,每年农历二月十九、六月十九、九月十九为观音塘大石庵观音会,举行朝拜、祭祀观音活动,祈求观音的护佑。1961年,郭沫若先生大理之行到此,特写诗道:

老母负巨石,曾阻敌兵侵。

此必农家女,断非观世音。[9]17

4.本主信仰

本主信仰是白族有别于其他民族宗教信仰的独特信仰体系。本主信仰在白族社会中是普遍的、影响最深远的信仰体系。“本主”,又叫“本主神”。白语称为“武僧”“都波尼”“阿太尼”“老谷尼”等;其中男性本主神称谓有“武僧”“都波尼”“老谷尼”;女性本主神称谓有“阿太尼”等,都意为“我们的主人”,是“村社的保护神”。在大理白族地区,几乎每个村子都有自己的本主,在日常的宗教活动中也主要以祭祀本主为主,反映了大理地区鲜明的本主信仰。本主信仰多体现在村落本主神的信仰之中,此外在地名中有少数体现。

将军洞:《大理县志稿》有:“将军洞在斜阳峰麓、唐天宝十二载命将军李宓率十道兵南征至西洱河,为阁罗凤所打败,全军覆没,筑万人冢于河尾南岸。土人为李宓建祠,欲乎将军洞,中有混混楼。”因此,李宓被奉为当地本主,体现了鲜明的本主崇拜特点,也表现了白族人民对英雄的崇拜和对异己宽宏的胸襟[9]13。

蝴蝶泉:明代旅行家徐霞客在游记中记载:“有蛱蝶泉之异,余闻之久矣…”在蝴蝶泉及附近村庄中流传着本主杜朝选的故事,也表现了鲜明的本主信仰。

三、结语

大理地区较早受到汉文化的影响,因此在文化融合的过程中吸收了较多汉文化要素。在这一过程中也使得传统的民族文化受到了诸多的影响,白语地名的变迁就是比较典型的例子。当今大理部分地区的地名已经完全汉化,以前的白语地名不再使用。随着老者的离世和白语使用人数的减少,民族文化的保存必定更加式微。因此,以白语地名为代表的白族文化的研究显得尤为重要和迫切。