肉食性鱼类诱食剂的评价方法与诱食效果

■许诗亮 付蓝仪 赵雨梦 裴 欣 牛彦斌 黄璞祎

(东北林业大学野生动物资源学院,黑龙江哈尔滨 150040)

为了操作方便和节约成本,常选择人工配合颗粒饲料养殖肉食性鱼类。但是配合颗粒饲料的口感和味道与肉食性鱼类的天然饵料存在较大差异,导致一些肉食性鱼类对颗粒饲料的摄食兴趣不高,生长缓慢,严重影响了养殖户的经济效益。为解决这一问题,在开发肉食性鱼类的配合饲料时需要添加特定的诱食剂,以达到促进摄食、提高消化率,促进生长的目的。已有文献表明,肉食性鱼类诱食剂的类型广泛,包括氨基酸、动植物提取物、甜菜碱、DMPT等。但是不同种类的肉食性鱼类对诱食剂的偏好程度并不相同。为了方便筛选肉食性鱼类的最佳诱食剂,本文归纳了诱食剂的评价方法,常用诱食剂的类型、诱食效果及其他生理作用,为今后肉食性鱼类饲料中诱食剂的筛选提供科学参考。

1 肉食性鱼类诱食剂的评价方法

1.1 摄食行为法

1.1.1 触球法

触球法是指通过记录试验鱼对浸有一定浓度试液的试球的反应时间及触球次数,来研究各种诱食剂的诱食效果或推测一定条件下所需的诱食剂浓度。触球法常应用于鱼类饲养及鱼类饵料配制等研究,常配合摄食生长法,对诱食效果进行评估。具体方法是:对试验鱼投喂基础饲料,将一定量相同浓度的诱食剂试液注入棉球,挂在缠绕架上,同时将棉球沉入鱼缸中间,计时5 min,记录每个棉球被鱼触碰的次数,试验结束后换水,连续试验3~5 d,每天饱食饲喂,对试验结果进行统计分析。

该方法操作简单、应用范围广,较易获得试验结果,但不适用于底栖型鱼类或伏击型摄食的鱼类。由于不同鱼种对颜色、气味、试球大小形状的敏感性不同,该方法可能会对试验结果造成一定干扰;对基础资料较少的野生鱼种可能实施较为困难,试验前需要对试验鱼进行驯食,最好进行脱敏试验,避免人为干扰影响摄食,且需要保证试验鱼具有较高的存活率。为提高试验成功率,建议根据不同鱼种需要,对试球外包裹的包装纸颜色、试球形状、大小进行改进;对于活动能力较弱的鱼类,可尝试使用流水环境使试球扰动,从而增加触球频率。

1.1.2 迷宫法

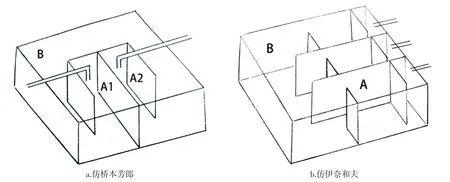

迷宫法最初由日本的桥本芳郎设计,适用于较为活跃的鱼类。试验投饵区用隔板隔离,保证试验鱼无法直接看到饵料或试液,且最好采用流水环境,一段时间后计数集鱼尾数和集鱼率即可。如图1a,将鱼放在迷宫中B处,并将诱食剂放置在迷宫中试验鱼无法直接看到的位置(将试液由右侧管道以一定速度滴入),记录一段时间后A区域鱼的尾数,用以评估诱食效果。伊奈和夫对该装置作了改进(如图1b),试验开始时将鱼放于B区,试液由管中滴入,一定时间内,记录试验鱼进入A区的尾数,计算集鱼率。集鱼率(%)=(A区尾数/全鱼数)×100。

图1 迷宫设计图

1.1.3 吞食法

该方法较为传统,主要应用于鱼类摄食阶段的饲料评估,可判断基础饲料或添加诱食剂后饲料的适口性及可食性。由于方法主观性较强,缺乏定量研究,试验中往往与其它几种方法共同使用,来进行饲料评估。正常饲喂后若试验鱼对饲料产生兴趣,有吞食现象,则表明该饲料含有能够吸引该鱼类的物质。Hidaka将鱼类的摄食反应分为5级:

0级:食物颗粒入口后吐出;

1级:食物颗粒在口中停一会后吐出;

2级:一小部分食物颗粒被吞下;

3级:大部分食物颗粒被吞下;

4级:食物颗粒全部被吞下。

在这一基础上,若摄食反应为0级,则表明原料及适口性差,需要对饲料成分、颗粒大小、形状、颜色、硬度等多项指标进行改进;反应为1级,表明饲料适口性较差,或是饲料中某一成分鱼类无法吞食,适当对饲料改进即可,如:减小粒度,降低硬度后重新试验;反应为2级表明饲料适口性中等;反应为3级饲料适口性较好;反应为4级则表明饲料适口性很好,该饲料可直接用于饲养试验。

1.2 摄食生长法

摄食生长法是指用添加了不同诱食剂的基础饲料饲养试验鱼,记录一段时间内试验鱼的摄食率、试验前后体长、体重以及鱼体生化指标来评估诱食效果。该方法一般需要持续较长时间,对于已有一定养殖基础的鱼类较为适用。具体方法是:选取一定数量,大小基本一致的试验鱼,消毒后饲喂基础饲料一段时间,试验鱼健康状况稳定后分组,定时定量饲喂添加不同诱食剂的基础饲料,记录开始摄食时间、摄食所用时间、体长体重变化等,饲喂一段时间后分别测定饲料消化率、饵料系数等,对结果进行统计分析。

1.3 电生理法

鱼类对不同化学物质的神经兴奋性存在较大差异,这种差异可以反映在嗅觉与味觉神经上面。大多数鱼类的嗅觉感受器是嗅囊,其上的褶皱能通过增大与水的接触面积来增强嗅觉灵敏程度;味蕾是鱼类的味觉感受器,分布于口、唇、体侧、尾、触须等各处。电生理法就是利用化学感受器的神经活动(电脉冲数量)来研究鱼类对诱食剂的趋避。试验中通过记录试验鱼化学感受器的电位变化就可直观判断该物质的诱食效果。该方法操作较为复杂,在国内的相关研究中应用较少。

2 肉食性鱼类诱食剂的类型与诱食效果

2.1 氨基酸

氨基酸能对鱼类的嗅觉和味觉感受器产生强烈的刺激,使鱼类产生特定的搜索行为来响应,促使鱼类寻找食物并摄入。研究发现,通过吸引鱼类摄食,氨基酸诱食剂还可以促进生长,提高饲料利用率。从表1中可以看出,甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸、赖氨酸和牛磺酸对肉食性鱼类都具有一定的诱食作用,其中甘氨酸和丙氨酸的作用效果普遍较好。表1显示,鲟形目鱼类对甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸、精氨酸、苏氨酸和牛磺酸较敏感,但也有研究显示过高浓度的苏氨酸会抑制其摄食。甘氨酸和丙氨酸对鳗鲡有显著诱食效果。鲈形目鱼类对丙氨酸、甘氨酸、组氨酸、精氨酸和牛磺酸敏感,另外牛磺酸还能提高红海鲷(Pagrus major)和欧洲鲈鱼(Dicentrarchus labrax)的抗氧化能力和食物转化率,同时还具有解毒作用。甘氨酸、丙氨酸、赖氨酸和组氨酸对鲽形目有诱食效果;鲀形目对丙氨酸和甘氨酸较为敏感。

复合氨基酸同样具有明显的诱食效果。例如甘氨酸+组氨酸(1∶1)对真鲷(Chrysophrys major)的诱食效果最好,且优于单体氨基酸。Adams等曾提出,复合诱食剂可能有更好的诱食效果,因为相比单一的诱食剂,复合诱食剂能形成更综合的刺激。但不同物种之间仍有较大差异,梁萌青发现对红鳍东方鲀(Takifugu rubripes)单独使用丙氨酸和甘氨酸优于组合使用,而对真鲷的试验结果则与之相反,产生这种差异的原因可能与鱼类对食物的偏好不同有关。

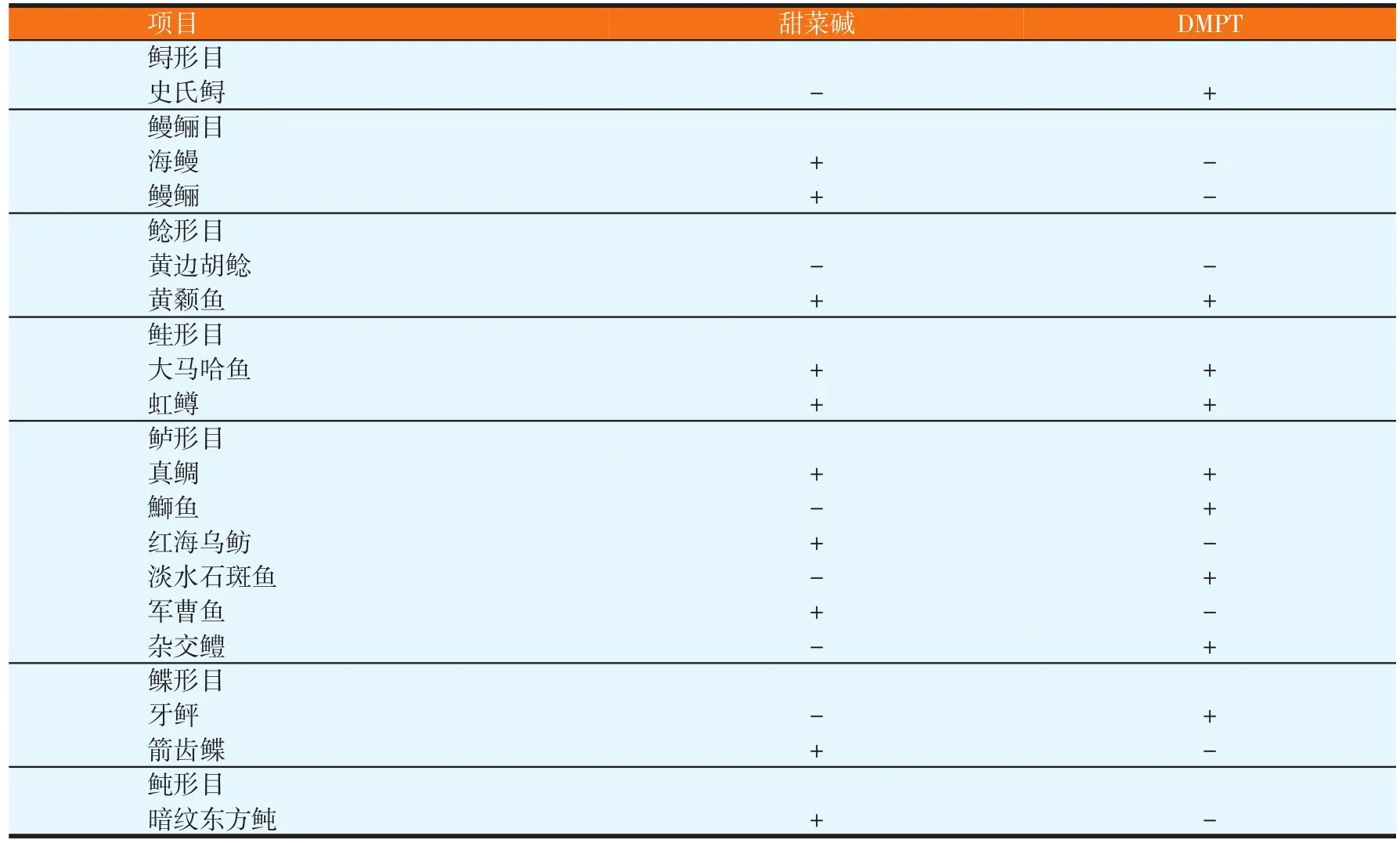

2.2 甜菜碱

甜菜碱,即甘氨酸甲基内酯,因来源于甜菜加工副产品而得名,是一种易吸潮的鳞状或棱状白色结晶,极易溶于水,具有甜味和鲜味,能对肉食性鱼类的嗅觉及味觉感受器产生刺激,从而吸引其摄食。目前已有关于甜菜碱对鳗鲡目、鲶形目、鲑形目、鲈形目、鲽形目和鲀形目鱼类优势作用的报道,效果普遍较好(表2)。甲基是动物代谢过程中必须的物质且无法通过动物体自身合成。由于甜菜碱分子结构中含有的3个活性甲基可以很好地供给动物需要,因此甜菜碱除具有诱食作用外,还能很好地改善动物代谢,促进生长发育。

2.3 DMPT

DMPT,化学名称为S,S-二甲基-β-内酸噻亭,存在于海洋浮游植物、海藻等植物中,是一种硫代谢产物,能刺激肉食性鱼类的味觉受体,诱使动物摄食。DMPT对鲟形目、鲶形目、鲑形目、鲈形目和鲽形目鱼类具有较好的诱食效果(表2)。另外DMPT还是一种生长调节物质,其(CH3)2S基团上的甲基能被肉食性鱼类有效利用,对一些肉食性鱼类具有促生长作用。郑晶等曾报道0.1%DMPT可促进杂交鳢摄食,降低其血脂水平,同时提高鱼体免疫力和抗氧化能力,进而促进其生长。

表1 氨基酸对不同肉食性鱼类的诱食效果

表2 甜菜碱与DMPT对肉食性鱼类的诱食效果

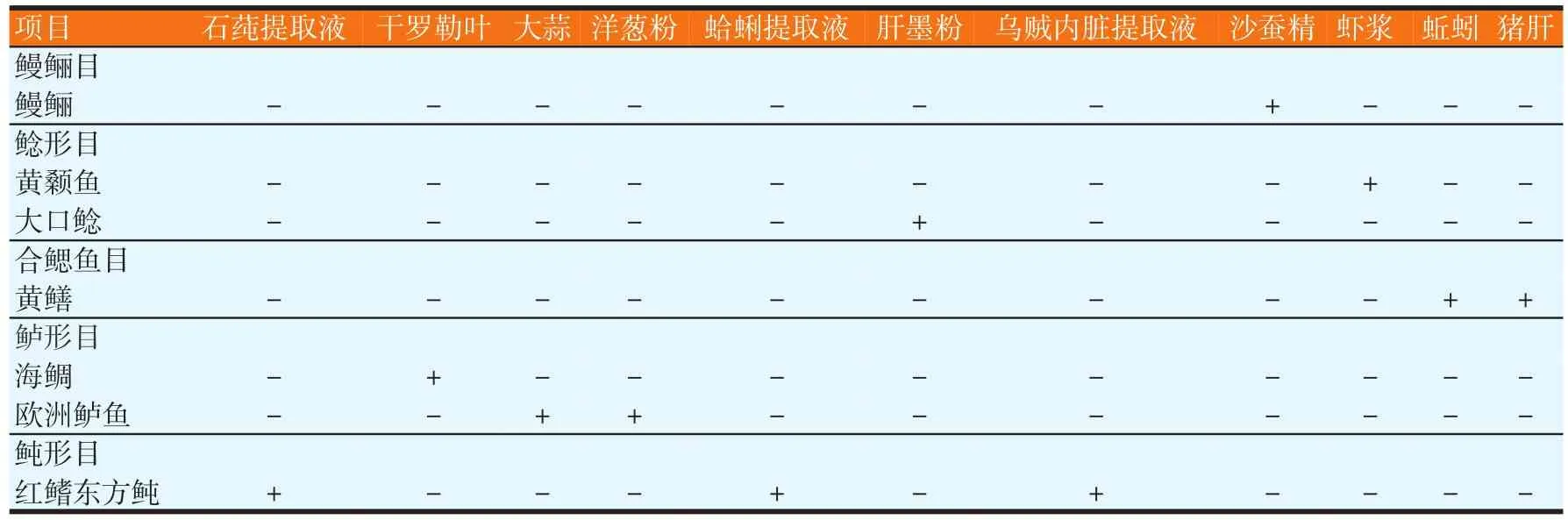

2.4 动植物提取物

已有研究发现,动植物提取物对肉食性鱼类具有积极的诱食效果,并能改善其生长性能(表3)。对于肉食性鱼类而言,动物提取物的效果较好,常用的动物提取物包括蛤蜊提取液、乌贼内脏提取液、虾浆、蚯蚓等。这些提取物与肉食性鱼类的天然食物相同或相近,因此具有较好的诱食效果。某些植物提取物对肉食性鱼类也具有诱食效果,如石莼提取液、干罗勒叶等(表3)。动植物提取物中含有的有效诱食成分是产生诱食效果的关键,因此对这些有效成分的分析可以帮助我们研发新型诱食剂。

表3 动植物提取物对肉食性鱼类的诱食效果

2.5 中草药

中草药作为鱼类诱食剂的利用由来已久,且存在巨大的价值,但是以肉食性鱼类为研究对象的研究较少。研究表明,2%栀子、5%苦参、5%黄岑和2%山萘对大菱鲆(Psetta maxima)幼鱼都有最佳的诱食效果;而在复方试验中2%栀子与苦参混合物对大菱鲆幼鱼的诱食效果最好。韩妍妍曾提出,中草药具有诱食作用可能有以下两个原因:一是中草药中含有的氨基酸、生物碱等物质可能对鱼类有强烈的引诱作用;二是中草药的独特气味可能对鱼类的嗅觉、味觉等产生强烈的刺激。但是由于中草药成分较复杂,其中产生诱食作用的物质并不十分明确,加上多种物质共同作用,导致中草药诱食剂对不同肉食性鱼类产生的效应不同;即使是同一物种,在不同的生长时期也可能对诱食剂产生不同的反应。

2.6 复合诱食剂

利用多种诱食剂配制的复合诱食剂也能起到良好的诱食效果,甚至优于单一诱食剂。以往研究发现,在饲料中添加4%混合诱食剂(L-丙氨酸5.42 g/kg;L-丝氨酸6.40 g/kg;肌苷5'-monophos-phate21.06 g/kg;甜菜碱7.12 g/kg)能显著提高条纹鲈(Morone saxatilis)的饲料摄入量和体重。由核苷酸、甜菜碱、氨基酸、牛磺酸配制成0.1%的复合诱食剂能显著提高黄鳝(Monopterus albus)生长性能。复合诱食剂具有巨大的研究和应用价值,但是由于配方多样,且诱食机理尚未十分清楚,今后需要加大这方面的研究。

2.7 其他诱食剂

有机酸、糖类等物质也被证明对肉食性鱼类具有显著的诱食效果。Kubitza等发现单独使用核苷酸饲养大口黑鲈(Micropterus salmoides)可使饲料摄入量比对照组提高46%(P<0.05),而氨基酸和甜菜碱在实验中则未见诱食效果。Min等发现牛磺胆酸能有效减少植物蛋白粉对大菱鲆的生长性能、饲料利用、脂质消化和代谢的负面影响,使其能适应基于植物蛋白的饲料。Leong-Senglim等研究发现在饲料中添加0.1 mol/l的13种有机酸(马来酸、草酸、酒石酸、苹果酸、柠檬酸、乙二醇、琥珀酸、富马酸、脂肪、抗坏血酸、甲酸、丙酸、乙酸),5种糖(葡萄糖、果糖、麦芽糖、乳糖、蔗糖)和2种经典味道物质(氯化钠、氯化钙)对云斑尖塘鳢(Oxyeleotris marmorata)起到较好的诱食效果。

3 结论

肉食性鱼类对食物味道的要求决定其配合饲料中必须添加适宜的诱食剂,从而提高其摄食、消化、抗氧化等性能,增加经济效益。通过本文对各类型诱食剂的评价分析,可以发现:①甘氨酸、丙氨酸、精氨酸和组氨酸对多数肉食性鱼类具有显著的诱食效果,这与肉食性鱼类对碱性和中性氨基酸更敏感的特征相符合。②甜菜碱和DMPT对肉食鱼类具有较好的诱食和促生长效果。③动植物提取物(如摇蚊幼虫、田螺、乌贼内脏、海藻等提取液)对肉食性鱼类的诱食效果普遍较好。这可能是由于提取物中的成分与肉食性鱼类的天然食物相近所致。④中草药和复合诱食剂对肉食性鱼类具有积极的诱食效果,有较好的开发潜力和市场应用前景。但因中草药种类多且成分复杂,其诱食机制尚不清楚;复合诱食剂的基础配方还不成熟,因此这两类诱食剂对肉食性鱼类的诱食效果和诱食机理仍需深入研究。

(参考文献刊略,需者可函索1226725799@qq.com)