浅谈互联网金融的网络信任:形成机制、评估与改进

——以P2P网络借贷为例

随着互联网信息技术的应用,互联网金融快速发展,而互联网金融网络信任也随之生成。现今,互联网金融业务正步入高效化、便捷化的发展期,并逐渐延展出新的特性,若将互联网金融的新特性抽象化,其相应的网络信任形成机制也就可归纳为信息安全、数据质量、公共程序、决断包容等四种信任的建立。

1.互联网金融网络信任的形成机制

1.1 信息安全信任

信息安全信任是网络信任作用的基础层次,为互联网金融行业的蓬勃发展提供了保证。关于互联网金融交易平台,即是人们参与金融活动的网络场所。为建立信息安全信任,交易平台必然要采取有效的手段,致力于用户基本信息及资金信息的有效保存、平台动态更新及安全防护等工作。现今,国内互联网金融交易平台在用户信息安全的防范技术层面存在一定问题,诸多新兴网贷平台的监管难以实现全面覆盖。如此,用户信息安全就面临较大的风险,也就难以建立信息安全信任。故而,立足于互联网金融信息安全的基础上,互联网金融第三方机构不仅要致力于梳理行业现状,还应发布权威报告,乃至建立评级标准,做好反馈整改意见等方面的工作[1]。此外,对于互联网金融监管机构而言,应致力于信息安全信任的构建,使新出台的政策法规有效结合金融监管与互联网监管的行业经验,对外部网络安全攻击进行惩治,并规范网上平台的建立标准,以保证金融用户信息数据安全。

1.2 数据质量信任

数据质量信任,即是对互联网大数据质量的信任,在征信体系构建及监管创新、互联网金融业务拓展等方面发挥重要作用。现今,互联网金融领域已经广泛应用了大数据,如央行应用大数据构建征信体系。互联网金融深入发展,对大数据应用服务提出了更高的要求,然而萌芽与培育期的数据质量信任尚需构建与完善。现今,相关的金融数据采集标准并不完善,金融数据流通的透明度也不高,相应数据质量的管理手段尚需进一步探究,故而在互联网金融发展过程中,数据质量信任将面临不断的挑战。

1.3 公共程序信任

公共程序信任,即是互联网金融范畴内,对具有一定时空顺序的金融行为产生的信任。具体而言,互联网金融涉及诸多方面的公共程序,包括监管标准程序、信用构建程序、业务服务程序等内容。建立公共程序信任,就要坚持公平、公正、公开的原则,并以此为基准披露说明风险监管标准、用户信用评估、理财投资收益、借贷资金使用等内容。此外,建立公共程序的信任,还要依托互联网进行广泛传播,如此就可有效建立业务服务程序信任。以此为基准,国内P2P公司可吸纳中小企业通过网贷平台进行融资。

1.4 决断包容信任

决断包容信任,即是监管机构给予互联网金融以充分的信任,并在决断时包容性地考量该行业的发展态势,以最大程度地规避监管决断所带来的消极影响。由于互联网金融尚且处于萌芽与发展期,行业的快速发展需求不断变化,故而监管部门的决断应包容性地鼓励互联网金融这一新生业态的创新,并逐渐健全互联网金融的纠错及容错机制,使金融环境逐渐趋于平等、公正、诚信。

2.互联网金融信任的影响因素——以P2P为例

以P2P为例,关于互联网金融信任的影响因素,应从商业因素、个人因素、环境因素、技术因素等方面分析,具体可参考以下内容:

2.1 商业因素

现今,在互联网金融中,P2P形式具有代表性,其金融交易的参与者可划分为网络借贷平台、资金供给方、资金需求方,具有浓厚的商业属性。关于影响互联网金融信任的商业因素,可分为声誉因素及规模因素这两种类型。其中,声誉因素应分为集资方、平台声誉等两个层面,只有保证较高的交易成功率,平台方能维持高声誉,而保证交易成功率的基础就是集资方拥有良好的评判信誉。此外,规模因素涉及三种类型,即资金供应方的资金提供规模、借款人的资金需求规模、平台交易规模。简而言之,所谓资金供应方的资金提供规模,即是指单个个体提供的资金额,其规模越小,信任程度越高,而借款人资金需求规模,其规模越大,相关信用评判及监控越严格,而平台交易规模,其规模越大,信任主体的信任程度越高。

2.2 个人因素

在互联网金融交易中,资金供应方是信任关系的主体,而互联网金融信任的产生受个人因素的影响较大,可分为信任倾向、感知风险等两种类型。首先,信任倾向是一种稳定的人格特征,会对其他人是否值得信任做出一般性预期[2]。在互联网金融发展初期,资金供应方的初始信任会受到个人信任倾向的极大影响。其次,感知风险,其主要因素为错误决策后果的严重性及决策结果的不确定性,其类型可分为三种类型,其一是财务风险,即资金无法收回,其二是功能风险,即资金未获得期望收益,其三是情感风险,即决策失误所造成的情感伤害。

2.3 环境因素

关于影响互联网金融信任的环境因素,可划分为三种类型,即社交网络、法律制度、网络道德水准等。首先,社交网络因素。随着互联网的发展,社交网络呈现爆炸式增长,若参与互联网金融交易,人们往往会在社交网络中咨询朋友们的意见。其次,法律制度因素。互联网金融信任在虚拟网络中建立,此种交易方式增加了不确定性及风险,如洗钱、非法集资等违法行为较容易出现。最终,网络道德水准。道德会约束并规范人们的行为,由于互联网金融交易在网上进行,网络道德水准就成为了参考的主要道德因素。

2.4 技术因素

依托新的技术手段,如大数据、云计算等,互联网金融呈现透明化、快速化、高效化的发展态势,但计算机病毒破坏、网络外部数字攻击、数据容灾、网络瘫痪等因素也极大地影响了互联网金融的网络信任。简而言之,区别于传统金融中安全风险所导致的局部损失,安全风险在互联网金融中属于一种系统性风险,可能会导致整个网络处于瘫痪状态。

3.互联网金融的网络信任评估模型

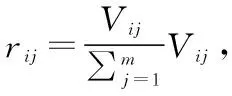

运用模糊综合评价法,可将互联网金融中的定性评价转化为定量评价。依据传统的模糊综合评估法,通常采用已确定的影响因素建立评估对象因素集,随之采用特定方式将评语转化为量化集,并采用层次分析法确定各因素在总体评估中的权重大小,以形成权重集,其后采集数据以获得各因素在各评价等级上的分布,以确定各因素到评价集的隶属度,最终根据模糊变换运算规则确定模糊综合评价向量,并通过计算得出网络信任度评估结果[3]。然而,考量互联网金融信任度的动态性特征,为更真实地反映出互联网金融行业的被信任程度,尚可进行一定改进。

4.互联网金融网络信任的改进措施

关于互联网金融网络信任的改进措施,应从市场监管、行业自律、社会信用体系建设等方面分析,具体可参考以下内容:

第一,市场监管。为构建互联网金融网络信任,相关政府监管机构应加强行政监管,并不断提升自身建设能力,为出台相应的互联网金融监管政策做好必要准备。首先,相关监管机构应明确监管原则,坚持发展与防范兼顾,并健全监管标准,坚持分级分类监管。此外,为保证互联网金融与传统金融的安全性,应在两者之间加快构建“防火墙”,建立健全监管主体体系。其次,法律部门应尽快完善相关法律法规,制定出针对互联网金融行业的法律条文。最终,相关部门应出台相应的权益保护办法,建立维权机构,以保证互联网金融消费者的权益。

第二,行业自律。为保证互联网金融交易活动的灵活性,相关监管部门应强调行业自律原则,使互联网金融参与者可遵循相应的伦理规范。考量互联网金融市场的主要参与者,即是网络平台,其运行规范对互联网金融市场的效率具有极大影响。对于网络平台而言,保证每笔交易的成功进行是最重要的伦理规范。例如,通过线上线下调查方式,可有效规避诈骗、洗钱等违法行为[4]。总之,互联网金融行业要提升行业自身的金融伦理水平,有效规避平台卷钱外逃的违法行为,并严格遵守职业道德。

第三,社会信用体系建设。为促进互联网金融的长远发展,应建设并完善社会信用体系。首先,加快征信立法,使互联网金融参与者具备全社会信用评级意识。其次,完善征信体系建设,不仅要提高社会信用体系的覆盖范围,还要尽快向互联网金融企业开放征信系统。此外,社会征信体系建设需要政府与市场本身的共同作用,这两者所主导的征信体系应紧密结合,以实现征信信息的整合与互补。

5.结论

综上所述,为促进互联网金融行业的发展,互联网金融网络信任的形成机制、评估与改进措施应在实践中探究。本文具体分析了互联网金融网络信任的形成机制,并以P2P为例,论述了互联网金融信任的影响因素,建立了互联网金融的网络信任评估模型,提出了相关政府监管机构在加强行政监管、提升行业自身的金融伦理水平、尽快向互联网金融企业开放征信系统等方面的互联网金融网络信任的改进措施。

(东南大学经济管理学院,江苏 南京 210000)