后科技时代的老年人照料设施设计

——以日本亚特力(Azalee)集团老年设施项目为例

文/清华大学建筑学院 伊藤增辉

1 后科技时代的养老理念

1.1 中国老龄化问题日趋严峻

近年来,中国通过开放人口政策、完善养老制度等措施积极应对老龄化趋势。在设施建设上通过修订并颁布符合时代发展要求的新版设计规范等,力求使养老产业走上规范化、标准化的发展方向。各级地方政府也积极配合,将其作为重要的施政课题并取得一定成果,其中包括通过大力开发老年人照料设施,在较短时间内实现养老床位的达标。

1.2 养老产业本质上是服务产业

要真正实现完善的服务必须同时做好设施硬件建设和服务软件配套。在科技时代,通过引进科技手段能解决诸多问题,如用空调实现舒适的室内温湿环境、用监控设备实现便捷高效的管理等。

1.3 思考后科技时代的生活模式

科技手段也存在诸多副作用,如监控引发隐私争议、过分依赖器械导致人体自身功能退化等问题。高度城市化不仅带来环境问题,也引发人们精神生活的高压和困惑。因而在世界范围内再次出现了Post-Tech理论,即在后科技时代回归人性的呼声。

1.4 后科技时代的养老理念

以日本为首的老龄化发达国家逐渐将关注点转向人性层面,提出“就地养老”“生命尊严”等养老理念。一方面建立完善的养老体制作为老年人安心生活的基础;另一方面为其在习惯社区中持续居住生活并积极参与社会提供支援,将养老从被动应对提升为积极预防,在全社会层面构建老年人的生命尊严与价值。

老年设施的建造只要有资金并非难事,关键在于建什么、怎么建、采用何种运营模式、老年人究竟能获得怎样的居住环境和服务照料等。相对于建造设施这一物质因素,理念意识和精神要素才是决定设施能否持续发展的关键。

2 日本亚特力江户川老人院和亚特力别馆老人公寓以人为本的理念

2.1 企业与服务理念

通过调研日本亚特力集团的亚特力江户川老人院(以下简称“老人院”)和亚特力别馆老人公寓(以下简称“公寓”)2个老年设施来考察以人为本理念的实践应用。亚特力是Azalee的音译,来自法语“杜鹃花”的意思。杜鹃花是日本东京江户川区的区花,这里正是亚特力集团的设施据点。从取名上可以看到企业在经营上扎根所在地区的决心和信念,同时用杜鹃花的热情、开朗形象寓意企业服务。正如集团口号“For the community(服务社区)”一样,集团以福祉、医疗、教育三位一体业务提供密切联系地区的服务。

该公司养老业务板块由旗下的社会福祉法人江寿会运营,这里的口号是“For all the people we love(关爱众生)”,一语道出企业以人为本的发展理念,并落实到以下养老服务上。

1)以利用方(顾客)为先 使利用者获得安心、安全、享有人性尊严的生活环境。

2)为地区社会作贡献 融入周边社区生活,实现老年人就地养老愿望。

3)工作中实现自我 将照料服务这一细致、辛苦的工作演绎成万人感谢的工作。

2.2 设施概要与功能定位

2个设施相隔不远,皆位于东京江户川区(见图1)。这里有总武线的轨道交通直通东京市区,交通便利。由于2个设施处于同一地区,故在定位上采用功能互补策略。在老人院中并列设置看护中心、地区统括支援中心、居家介护支援事务所等配套设施,让入住老年人足不出户便能获得包括养老金申请等行政手续在内的全方位养老服务,还能发挥地区养老服务窗口功能,为居家老年人提供咨询和联系上门服务(见图2)。长托部分可容纳85名老人,其余还有10个床位用于短期入住。公寓则包括90间单人公寓和6个单间的日托床位(见图3)。

2.3 人性化空间设计

2.3.1 安全求实的门厅空间

公寓档次较高,但其门厅所追求的仍然是和谐家庭气氛,并未有高大上的设计元素,这也是基于利用者本位的思维(见图4)。相较之下,中国国内设施尤其是自认针对高端人群的设施,为强调设施的高档性,往往把入口门厅设计为酒店大堂般的高大气派,对需看护的老年人而言,这些设计与其日常生活没有过多关联,运营经费却要由入住老年人承担。如果由消费者负担,必须从消费者利益角度思考,这是日本养老设施开发的理念。

图1 设施区位

图2 亚特力江户川老人院

图3 亚特力别馆老人公寓

图4 家庭尺度和氛围的公寓门厅

老人院的门厅由于兼用于日间照料中心等其他功能的入口,考虑到人数多、人流杂等特点而在尺度上相对放宽,入口正对开敞的服务窗口,地板高差处设置坚固宽敞的扶手坡道,老人院的设计显然重视使用者的需要(见图5)。

2.3.2 过道过厅公共空间

门厅尺度讲求实际,过道过厅等公共空间遵循同样理念,其设计尺度和面积按中国常规思维可谓浪费,在中国一般按照规范最低标准设计过道过厅等公共空间尺寸,能小则小。

宽敞的过道过厅带来使用的多功能和便捷管理,尽量做大是2个设施的共通做法:宽敞的走廊可使轮椅错位、清扫搬运等日常交通更便捷;宽敞空间还能允许老年人缓慢行动甚至停留交流,有利于紧急情况时的病人转移及火灾时的避难疏散等行动。

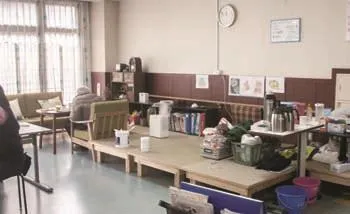

在老人院中,将电视设置在过厅中,时间一到老人便聚集于此观看电视节目,既方便老年人交流,也减少其独处时间,降低了独处条件下的事故风险(见图6)。

在公寓中,起居兼饭厅前的过厅空间也发挥着多功能作用:可成为老年人饭前等待、饭后交流休息的场所;举办活动等时可视人数规模将其作为起居兼饭厅部分的延伸空间,内外连通形成一体空间(见图7)。实际运营时的问题无法全部预测,设计时应尽可能为未来使用提供灵活性。

2.3.3 食堂茶歇处——满怀居家氛围的空间

在老人院食堂一角设置榻榻米喝茶休息区。常规设计观念认为空间必须平整才方便老年人使用,然而这里却故意抬高地面,原因在于入住老年人多为轮椅人群,其从轮椅换位到一个高度差距不大的宽敞床面比转换到另一张椅子上容易,底部架空也方便轮椅近靠,同时,榻榻米这种传统建材还能勾起老年人昔日回忆(见图8)。

2.3.4 空间区隔

目前养老设施多以私密性为由,全面推崇单人间。单独且不受干扰的环境有利好因素,但孤独的老年人有个随时搭话的同屋在精神上可能更健康。经济不宽裕的老年人更接受多人间。调研案例中的老人院设置部分多人间,通过空间分隔保护私密性,如采用三段式隔断家具,上段便于空气流通,中段采用磨砂玻璃既透光又保持私密性。隔帘上段采用网纱达到通风采光要求。在实施护理行为或打扫时,采用移动隔断阻挡外人靠近,确保尽可能高的私密条件(见图9)。

2.3.5 细致实用的标识设计

楼层房间标识采用数字,虽然单调但便于识别管理。考虑到老年人记忆力下降,易混淆数字,因而在数字外再加上形象化命名,形成数字+形象的双重门牌。老人院2层的多人间使用“樱花区3号”等名称的门牌,而公寓4层则有“处女座405房”等门牌号。由于各层均有不同名称,因此将多层建筑中立体分布的大量房间通过巧用名称变为平面体系,极大方便了记忆和管理(见图10,11)。

居室门口标示入住者和护理员信息,既增加了居住者安心感,又加强彼此交流。在房间入口设置各种警示标识,防止意外发生(见图12,13)。

图5 兼顾日间照料的老人院门厅

图6 日本老人院护士站前的过道过厅

图7 公寓起居兼饭厅前的过道过厅

图8 老人院食堂一角茶歇处

图9 多人间中的临时隔断

2.4 设施设备配套——人性化前提

为实现细致的照料服务,先进的科技设备不可或缺。亚特力江户川老人院和亚特力别馆老人公寓2个设施都导入了老年人体能及在室状态的监控设备,看护人员通过护士站屏幕获取入住老人的睡眠、在床、离床等在室状态,以及房间温湿度、照明等设置状态等(见图14)。发现异常或接到呼叫时采用到房间确认的方式,体现了回归人性的服务本质。

老年人居室区的房间采用独立分体空调,针对不同老年人的体能差异,便于各房间独立控制。这种形式相较于酒店客房式的中央空调更节能,且减少了流感等传染病在设施内的交叉感染风险,减少风管设施还可节约层高,提高建筑的经济性。

2.5 巧用空间建立健康生活模式

运营上尽可能利用每寸空间为老年人创造自我锻炼的条件。如走廊上标示距离,鼓励老年人走动,激发老年人参与热情和实现后的成就感(见图15)。

在公共区、走廊等显眼位置展示老年人的手工制作及画作等。展示物设置高度以轮椅坐姿为标准。通过鼓励老年人动手制作,在增添生活乐趣的同时减缓记忆衰退,达到预防认知症等老年病的目的。展览也使入住老年人及老年人与护理员之间增添话题,加强交流,促进人际关系发展,实现“以人为本”(见图16)。

图10 老人院房间门牌编号

图11 公寓房间门牌编号

图12 入住老人与护理员的开放信息

图13 房间出入口的警示标识

图14 护士站内信息监控系统画面——只有数字化信息,不出现涉及隐私的视频画面

图15 走廊、电梯门上等随处标示距离和口号,激励老年人的锻炼意志

设施内还利用空地开辟菜园,鼓励入住老年人参与菜园“种植、培养、收获”活动,实现接触阳光与自然、参与集体活动、丰富生活气息、塑造成就感等多方面精神陶冶。

3 贯彻以人为本的空间设计和运用原则

3.1 基于就地养老理念的立地原则

秉承就地就近的养老思维,老年设施中的养老行为是持续行为,设施主要入住对象以附近居民为主,因此设施在立地上首先应考虑附近的可依靠社区,并将服务照护范围锁定在居住于周边一定半径内的老年人,依照其社会经济状况、需求、地域特征进行设施规划。需具备相对便利的公共交通条件,便于后辈、亲朋好友探望。设施以融入当地社区、服务当地社区为经营宗旨。

反观中国国内以自然或文化要素为依托的大型养老小镇,需反省其发展的可持续性。与候鸟式养老类似,其中不乏概念炒作因素。目前中国以低龄健康老年人为主,这个年代的老年人年轻时不经常出门旅游,因而形成一定程度的养老旅游市场需求。然而当进入类似日本的以高龄老年人为主的老年社会时,这种养老小镇即使仍有间歇性入住,也无法维持资源运行,尤其是好的医疗资源显然集中于少数大城市。

3.2 构筑回归人性理念的空间

设施建成后具有几十年的使用期,时代与社会快速发展,即使达到当时建设时期的最高标准,面对技术进步及生活理念的更新,建筑空间很快也将面临更新需求。日本养老设施建造时尽可能预留更多的灵活性空间,通过临时空间组织、简易设备更新等应对未来变化。在既有空间条件下,在深入理解使用者心理、精神需求基础上采取对策,满足要求。如将建筑平面上的回廊打通成认知症患者的徘徊廊道,即是将新需求在现有空间条件中寻找解决方法。设计时若能保留更多灵活性,未来将出现更多巧用空间的可能性。如果仅按照现行建筑规范尺寸,不但难以应对未来使用变化,一旦规范修编很可能成为不合规建筑,增加改造难度。

图16 入住老年人的绘画作品,既引来交流也引发回忆

3.3 关注老年人生命价值的服务模式

科技时代中人们注重通过科技手段创造舒适的居住环境,而对于老年设施这一特殊、涉及高度精神要素的集体生活空间,尤其是后科技时代理念下的养老设施建设,考虑人性因素,即对老年人的人性尊重、发掘其生命价值更具意义。

目前中国部分城市社区出现“配建老年人照料设施”的反对运动,这是未扎根地区的结果。对待养老这一具有时间持续性特征的行业,若缺乏所在地区的支持,将难以构建可持续发展的养老设施,这也是日本案例带来的启示。

(注:图片来自周燕珉工作室团队调研实拍和谷歌地图;对调研过程中亚特力集团来栖宏二理事长为首的运营团队工作人员所提供的详细介绍表示感谢。)