斑节对虾“南海2号”

一、品种概况

(一)培育背景

斑节对虾(Penaeus monodon)种质创新不足,是制约我国斑节对虾产业发展的重要因素之一,其育种工作是一项长期而艰巨的任务。斑节对虾是养殖对虾类中经济价值较高的一种对虾,也是我国传统养殖对虾种类,且适合大规格虾养殖。近十多年来,由于缺乏良种,苗种良莠不齐,斑节对虾养殖未能获得大的发展,其产量一直在6万吨~7万吨之间波动。因此,培育出优良品种,是其养殖业急需要解决的问题。十一、十二五期间,中国水产科学研究院南海水产研究所在国家和省部级项目资助下,已开展了斑节对虾育种研究,并培育出快速生长“南海1号”新品种和多个具有不同经济性状的育种核心群体。尽管斑节对虾育种工作取得了突破性进展,但是良种仍然不足,制约其产业发展的基本格局仍然没有得到根本性的改变,育种工作需要长期坚持下去。早期的群体选育,初步解决了提高生长速度的问题。后续的相关育种研究,在抗逆性状育种和杂交优势利用方面,还需要进行长期坚持不懈的努力。

目前,我国斑节对虾养殖生态环境胁迫因素多、病害严重等,养殖成功率较低,因此,对于养殖户来说,对于良种的要求是生长速度快,养殖成活率高。本项目拟利用国内已培育出新品种(系)和保存的优质种质群体,通过测试群体之间的生长和养殖成活等性状的配合力,筛选出最佳杂交组合,培育出生长快、成活率高的新品种。

(二)育种过程

1.亲本来源

斑节对虾“南海2号”源自2个选育群体。

(1)母本:“南海1号”新品种,特点是生长速度快,比普通品种体重生长速度提高了21.6%~24.4%。

(2)父本:非洲品系选育群体,特点是生长速度快、耐高氨氮。从2009年开始,以非洲南部附近海域斑节对虾野生种质资源群体为基础群体,经过多代的家系选育和BLUP育种,获得的新品系。选育到第3代时,高育种值家系组的体重生长速度比平均育种值家系组提高了15.34%,96小时耐高氨氮胁迫存活率提高11.23%。

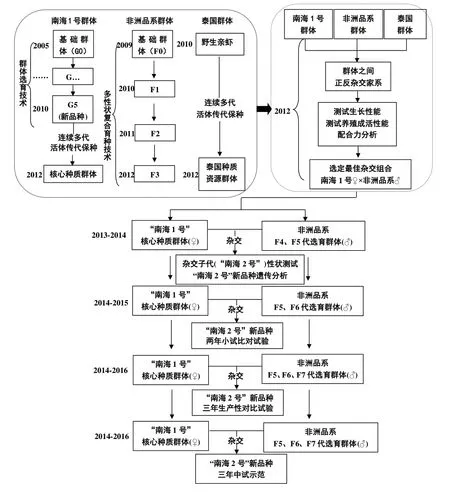

2.技术路线

见图1。

3.培育过程

2012年3月,从斑节对虾“南海1号”核心种质群体、非洲品系选育群体以及保存的泰国种质群体中,选择个体大、健壮、性腺发育好的个体作为种虾,按照双列杂交试验设计定向配种,计算不同来源的斑节对虾群体间杂交配合力,筛选出杂交优势显著的杂交组合。2012年10月,进行斑节对虾“南海1号”核心种质群体、非洲品系选育群体和泰国群体之间体重和成活率性状配合力及杂种优势的分析,结果显示,南海1号群体(♀)×非洲品系选育群体(♂)组合体重和成活率的特殊配合力效应值最高,且杂种优势最为明显。因此,本项目组确定选择“南海1号”为母本和非洲品系选育群体为父本,进行杂交制种,开展斑节对虾“南海2号”新品种培育工作。

2013年~2014年,项目组在南海水产研究所的深圳和三亚试验基地,连续两年进行了南海1号群体(♀)×非洲品系选育群体(♂)杂交子代(“南海2号”)的生长和养殖成活率性状测评,结果显示“南海2号”的杂种优势明显。

图1 斑节对虾“南海2号”技术路线图

自2014年开始,斑节对虾“南海2号”苗种在广东、海南等省市进行了生产性对比试验和中试示范,生长和养殖成活率等生产性状表现良好。三年总计累计推广辐射面积1多万亩,“南海2号”新品种在养殖过程中普遍表现出生长速度较快、养殖成活率高的特点。

(三)品种特性和中试情况

1.主要性状

(1)表型性状

斑节对虾“南海2号”体表光滑,壳稍厚,体色由暗绿色、深棕色和浅黄色环状色带相间排列。游泳足浅蓝色,其缘毛桃红色。

(2)经济性状

斑节对虾“南海2号”在相同养殖条件下,4月龄虾成活率比母本“南海1号”平均提高12.4%(相对值),生长速度比父本非洲品系平均提高10.24%。与斑节对虾非洲野生群体繁殖的1代苗相比,4月龄虾生长速度平均提高26.45%,成活率平均提高24.6%(相对值)。

2.中试情况

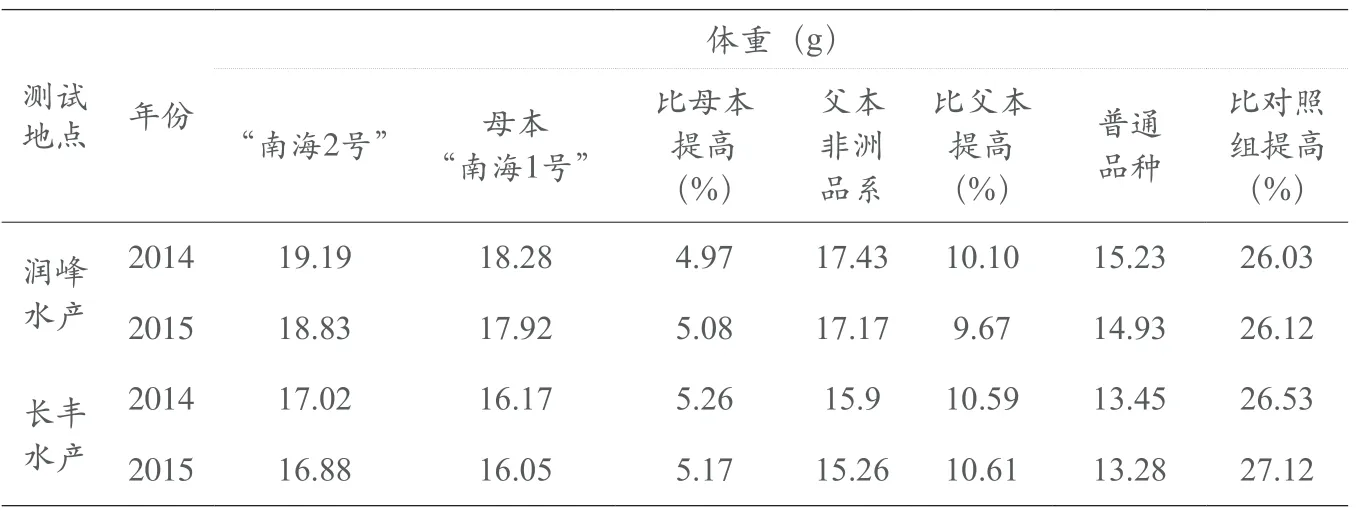

(1)历年对比小试结果

2014年~2015年,连续两年项目组挑选性腺发育成熟的南海1号雌虾和非洲品系雄虾,进行交配,规模化繁育“南海2号”虾苗。虾苗经标准化培育到P15后,分别运往台山市润峰水产养殖有限公司和珠海市斗门区长丰水产种苗科技有限公司两个公司,进行了南海2号”生长性状和成活率小试对比试验。

以母本“南海1号”、父本非洲品系选育群体以及普通品种(非洲野生群体繁育的虾苗)作为对照,测试了斑节对虾“南海2号”新品种的生产性能。进行为期4个月的生长和养殖成活率比较测试,结果见表1、2。

(2)“南海2号”新品种中间试验

分别在广东、海南等省进行了“南海2 号”中试养殖,累计面积13400亩。

2014年~2016年,广东省水产养殖技术推广总站斗门分站进行了“南海2号”中试养殖,以低密度大水面生态健康养殖模式为主,养殖面积1.25万亩,平均亩产量95kg,成活率25%~30%。

2015年~2016年,在台山顺发水产有限公司和广东汕尾梅陇农场对虾养殖个体户,进行了“南海2号”中试养殖,以中低密度土塘健康养殖模式为主,养殖面积700亩,平均亩产量203kg,存活率51%~62%。

2015年~2016年,在乐东大角湾种养殖专业合作社,进行了“南海2号”中试养殖,以高位池精养模式为主,养殖面积120万亩,平均亩产量504.8kg,存活率64%~67%。

表1 “南海2号”和对照组生长对比试验结果

表2“南海2号”和对照组成活率对比试验结果

二、人工繁殖技术

(一)亲本选择与培育

1.亲虾选择

斑节对虾“南海2号”父母本亲虾选择标准:挑选时,首先应做健康情况检查,确认无白斑综合征病毒(WSSV)等特定对虾病毒性病原。虾体健康,表观身体饱满、具有鲜亮的色彩,体色正常、附肢完整,没有任何损伤。鳃部和身体表面清洁。雌虾体重达75g以上,雄虾体重达50g以上。

2.亲虾运输

常规的注意事项:选择亲虾应尽量减少操作处理及搬运次数,移动对虾使用小抄网等工具,避免人手直接接触对虾,必需用手检查时,应戴棉线手套,缩短握虾时间。盛虾桶或袋内的海水保持高溶解氧。24小时以内的运输过程中不必喂食。只有当亲虾或种虾的甲壳处于坚硬状态,才允许运输,并且要在额剑上套上乳胶管。

3.亲虾暂养培育

亲虾培育池同时也是亲虾自然交配池,每平方米养殖10尾虾。为提高雌虾授精率,亲虾雌、雄比例按照1:1.2~1:1.5搭配,增加交配几率。

斑节对虾没有明显交尾季节,只要雌虾进入成虾期,即可和雄虾自然交尾,交尾时间是雌虾蜕皮后不久发生。已经交尾的雌虾,纳精囊具有精子,精子可在纳精囊内保持较长时间。但是如果雌虾性腺未发育,进入纳精囊的精荚,也会随着雌虾蜕皮发育而丢失。只有雌虾性腺发育进入繁殖期,交尾后,没有太大的刺激,雌虾不再蜕皮,纳精囊的精子不易丢失。待产卵后,再次蜕皮后再交配。

(二)人工繁殖

1.人工催熟

进入亲虾池后,经过3天~5天的恢复,即可进行单侧眼柄切除手术,促进性腺成熟。虽然切除眼柄的方法很多,但是比较好的方法,是烫捏法。手术过程为:左手拿亲虾,右手拿长柄镊子,镊子头部宽2mm~3mm,将镊子头部在酒精灯上烧成微红后,挑起对虾一侧眼柄,在靠近眼球的眼柄部位相挤捏烧,使眼柄组织死亡。

2.日常管理

水质控制:亲虾培育水质管理包括,水温27℃~28℃,盐度28~32,pH值7.6~7.8,溶解氧大于5mg/L,氨氮小于0.6mg/L。为了达到并保持上述水质要求,应每天捞去残饵、吸污、换水,视水质状况确定换水量和管理措施。

光线控制:为了避免惊忧亲虾,应保持环境黑暗或光线较暗,通常以黑布帘遮盖窗户或亲虾培育池上方。

饲料与喂食:该培育阶段通常以鲜活饲料为主。饲料种类为鲜活或冰冻的贝类、鱿鱼、沙蚕等。每天投喂饲料3次~4次。

性腺成熟观察:亲虾通常在切除眼柄手术3天~5天后,即有部分亲虾达到性腺成熟。此时,每天应注意性腺发育观察。为了减少对亲虾的干扰,一般采取水下灯光观察。成熟的亲虾应及时捞出安排产卵。

3.亲虾产卵

每天下午五点半左右,进行全面检查亲虾,把性腺成熟的亲虾放到产卵池产卵,每平方米放入亲虾1尾~2尾,并投喂少量消毒过的鲜活饵料(每尾亲虾4尾~6尾活沙蚕)。调节产卵池保持微波状的气量,注意充气量不能太大,否则会产生“溶卵”现象。亲虾产卵后第二天清晨,把亲虾捞出放回亲虾池中继续培育,同时把产卵池中的残饵、粪便等脏物清除。然后用木档推动搅拌产卵池池水,使受精卵翻动,漂浮在水中,尽量均匀分布在池中。每隔20分钟~30分钟推卵一次。水温在30℃时受精卵约经12小时~18小时孵出无节幼体。通常将孵化后的无节幼体再移入育苗池。

4.无节幼体的清洗与消毒

收集到的无节幼体用洁净的消毒海水冲洗1分钟~2分钟,按着用200ppm~300ppm的福尔马林溶液冲洗或浸泡30秒,又以0.1ppm碘溶液浸泡1分钟,然后再用洁净的消毒海水冲洗3分钟~5分钟,最后按10万尾/m3的密度把无节幼体移入育苗池中培育。

(三)苗种培育

1.无节幼体

亲虾产卵后约12小时~18小时,受精卵会孵化无节幼体,其外形似小蜘蛛,略具游泳能力、趋光性。由于无节幼体的耗氧量不大,因此充气量不需太强,保持与亲虾产卵时相同,pH值7.8~8.4,盐度28~35,水温保持在(30±0.5)℃。

无节幼体不摄食,依靠自身的卵黄为营养。无节幼体共要经过6次蜕壳(N1~N6),在30℃左右的环境中约需48小时~50小时即可完成无节幼体的变态,进入蚤状幼体阶段,幼体即开始摄食,由于幼体的发育并不完全一致,为了避免变态速度快的幼体残食变态慢的幼体,因此在N6期应先行投入骨条藻等单细胞藻类。

2.蚤状幼体

蚤状幼体是开始摄食的阶段,主要以植物性浮游生物单细胞藻类为主食,池水中的单细胞藻的密度维持在(10~20)×104个细胞/mL,并可兼投若干人工配合饵料,从蚤状3期开始,可投喂轮虫。人工饵料的颗粒大小要适宜,应以200目~300目的筛绢网过滤。

蚤状幼体期充气时应随着幼体的发育及投饵量的增多而逐渐增大,保持充分的气量,水温30℃~31℃,pH值7.8~8.6,氨氮含量不高于0.6mg/L,溶解氧不低于5mg/L。蚤状幼体共需脱壳3次(Z1~Z3),在一般情况下,3天~4天即可完成此期,变态进入糠虾幼体期。

3.糠虾幼体

糠虾幼体的食性已转换到以动物性饵料为主,除单细胞还要保持一定的数量外,必须投喂轮虫等动物性饵料,在糠虾幼体3期还应投喂少量卤虫的无节幼体。同时可用人工饲料及微粒子饲料加强其营养,人工饵料的颗粒大小要适宜,应以150目~200目的筛绢网过滤再进行投喂。每日数次检查幼体胃肠饱满情况和水中饵料生物的数量,以适当调整饵料的投喂数量。

水温控制在31℃左右,充气量1.5%~2.0%,pH值7.8~8.6,氨氮含量不高于0.6mg/L,溶解氧不低于5mg/L。

糠虾幼体尾节已呈扇形,与蚤状幼体相比体形更加拉长,步足已产生,一般呈头下尾上悬浮在水中。此期共需脱壳3次(M1~M3),在30℃~31℃水温时,正常3天~4天即可完成变态进入仔虾期。

4.仔虾

此期的幼体外表与成虾相似,腹足渐渐发挥功能,游泳呈正常状态,仔虾幼体大多每天脱壳一次,所以依其成长的日数称其为PL1、PL2……PL5以后的仔虾幼体有底栖及靠池壁的习性。随着仔虾幼体的成长,到PL12~PL15,体长有1.2cm的时候即可出售。

仔虾期应着重满足其动物性饵料的需要。主要以卤虫的无节幼体为主食,每天投喂4次~6次,在投喂卤虫无节幼体的间隔期辅以人工饲料(虾片、BP、粉料等)每天也是4次~6次,人工饲料以60目~100目过滤。

仔虾每日换水量30%~40%,用特制的装有60目筛绢的排水管以虹吸的方法排水,然后加入预热过与育苗池内水温相差不超过0.2℃的砂滤消毒过的海水。

仔虾期充气量比糠虾幼体期大,育苗池水面呈沸腾状。水温30℃~31℃,虾苗出售前一天,停止加温使水温逐渐降至室温。pH值7.8~8.6,氨氮含量不高于0.8mg/L,溶解氧不低于5mg/L,此期可根据出售地点养成环境逐渐加入淡水调低育苗池海水的盐度,以对仔虾幼苗进行驯化(淡化)。

5.出苗与运输

仔虾全长达到1.2cm时方可出池。出苗前一两天,逐渐把水温降到室温,以便虾苗出池后能较好地适应养成池的水温,有助于提高成活率。

三、健康养殖技术

(一)健康养殖(生态养殖)模式和配套技术

1.养殖放苗前的准备工作

(1)清污整池

对虾全部收获之后,有塑胶衬底的养殖池清污比较简单,一般使用高压水枪清除衬底上的淤泥、附着的藻类等生物。一般的土池,应将养殖池及蓄水池、沟渠等积水排净,封闸晒池,维修堤坝、闸门,并清除池底的污物杂物,特别要清除丝状藻。沉积物较厚的地方,清除后应翻耕曝晒或反复冲洗,促进有机物分解排出池外。

(2)消毒除害

对养殖池、蓄水池及所有渠沟进行消毒,清除病原细菌、病毒及其它有害微生物。消毒药物,可选用含氯消毒剂、含碘消毒剂、氧化剂等,药物严格按使用说明应用。严禁使用易引起人畜中毒的药品。消毒方法通常采用水溶液消毒,可将池内注水10cm~20cm,药物溶入水后,搅动均匀,并将药物泼到药水溶液浸泡不到的堤坝等地方。经常使用的药物有下列几种:

生石灰:每立方米水体用量为1kg~2.0kg,均匀撒入池中。可杀灭鱼、虾及微生物。如果池底为酸性土壤,可酌情加大生石灰使用量。

漂白粉:每立方米水体加入含有效氯25%~32%的漂白粉50g~70g,可杀灭原生动物、病毒、细菌等病原生物,主要作为消毒药物使用。

(3)纳水及繁殖基础浮游单细胞藻类、有益细菌群落及微型饵料生物

养殖池消毒结束,可开始进经过滤、杀菌处理干净海水0.8m~1.0m深,如有条件,可接种已培育的微型生物饵料、微藻(绿藻和硅藻)及有益细菌,调节养殖池水色为微绿、微黄或淡黄褐色。培水期间可加入有益细菌,每亩适用量依据菌种、菌液中的含菌量而定,按产品的生产单位规定方法使用。

2.选苗与合理投苗

健康的虾苗是养好虾的关键,优质斑节对虾应以体表清洁有光泽、大小均匀、腹部肌肉肥硕、逆水性强、触须并拢、尾扇分开、附肢无黏附杂物、不携带WSSV、IHHV等病毒为指标。

应该严格控制放苗数量。体长1.2cm规格的虾苗,集约化养殖池塘建议投放30000尾/亩~40000尾/亩,普通土池建议投放15000尾/亩~25000尾/亩,鱼虾蟹混养建议投放5000尾/亩~15000尾/亩。

3.科学喂养

养殖斑节对虾,应选择颗粒均匀,大小与虾的摄食能力相符,水中软化快,稳定性强,不易溃散,腥香味浓郁,适口性好的饲料。

投喂饲料时宜全池均匀投撒,少喂多餐,每天投喂3餐~4餐,以投饲料后1小时~1.5小时食完,虾基本吃饱为度。注意不要过量投料,以免既加大饲料成本,又加速虾池污染,危害斑节对虾健康生长。

4.科学管理

养虾技术人员应每日凌晨及傍晚巡池一次,仔细观察养殖池环境变化、水色、对虾活动、安全状况,并做好记录。检查的主要内容如下:

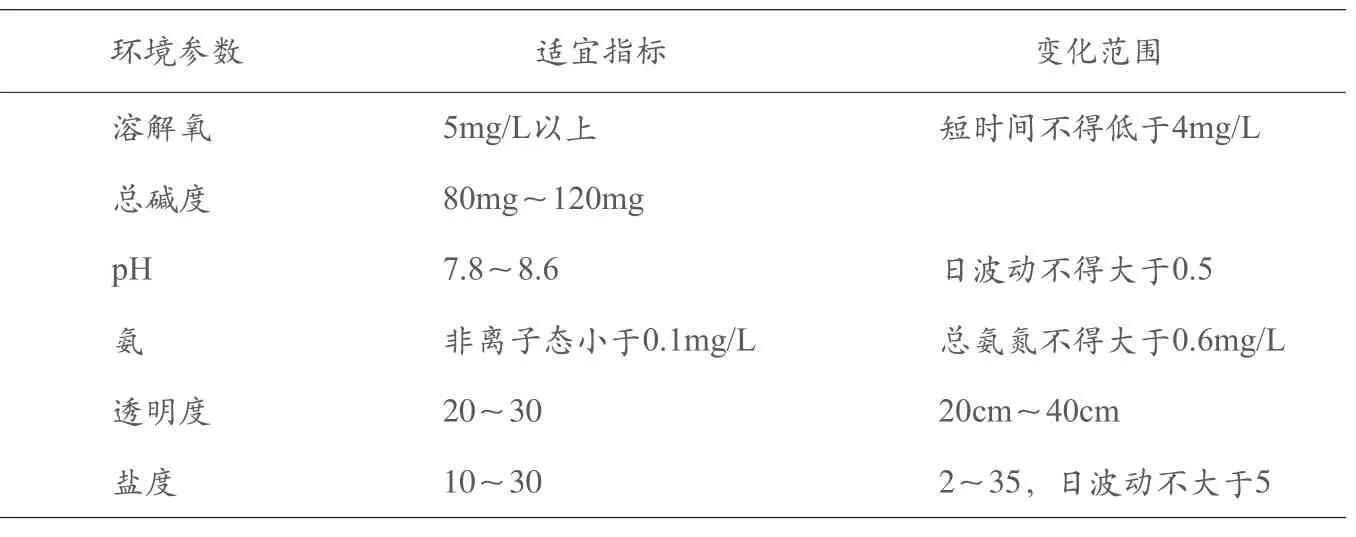

(1)测量水温、溶解氧等水质要素。每日日出之前及16时测量溶解氧、水温、pH值。每日测一次透明度,不定期测池水盐度变化,经常检测池内浮游生物种类及数量变化,检测氨氮等其它水质要素的变化。下述指标适用于斑节对虾健康养殖(见下表3)。

表3 斑节对虾健康养殖水环境指标

(2)观察对虾活动及分布。正常情况下,对虾在池底索食。如发现沿池边定向游动,属于不正常情况,例如缺饵料或池底不适。少数虾在池表层水面无方向缓慢漫游,时沉时升,应捞出检查是否发生疾病。注意发现病虾及死虾及时捞出并检查病因、死因。

(3)养成期应经常做病原生物检测。重点作白斑综合征病病毒和弧菌检测。

5.养殖期的水环境管理

(1)保持水位及换水

养殖前期,每日少量添加水3cm~5cm,直到水位达2m,保持水位。此期间如果盐度达32以上,盐度还继续升高,又无淡水可加,每日可排出少量池水,加入蓄水池的水。养殖中后期,根据透明度及藻相变化,如透明度低于20cm,或透明度大于80cm,有害的单细胞藻过量繁殖等,均需酌情换水,采取少换缓换的方式,勿大排大灌。

整个养殖期要保持水位在2m以上,严防养殖池渗漏。如有可用的淡水资源,可适量使用淡水,使养殖池保持适宜的低盐度,调节养殖池维持较低的盐度,对防病有重要作用。虽然对虾可以在广泛幅度的盐度水域内生长,但在盐度为15~25条件下,有益的单胞藻,如绿藻、硅藻等为主的藻类容易繁殖和控制,藻相稳定。对稳定水环境有重要作用。

(2)使用增氧机

增氧机的开机时间可根据溶解氧需要和池内对虾密度决定,但在正常情况下,放苗以后的30天内,每天开机两次,在中午及黎明前开机1小时~2小时。养殖30天~60天后可根据需要延长开机时间。养殖90天后,由于水体自身污染加大,对虾总重量增加,需要全天开机。此外,阴天、下雨均应增加开机时间和次数,使水中的溶氧量始终可维持在5mg/L以上。增氧机放置数量及位置应依据池形、面积决定。通常每池设4台,设置在池的四角。设置点离开池坝3m~5m。相互成一定角度,有利于形成同方向水流,集中残饵、污物。在对虾投饲时应减少开机台数,或停机半小时至一小时,以利对虾摄食。

(3)微生态调控

①定期施用芽孢杆菌

养殖过程中定期施用芽孢杆菌,既有利于快速降解养殖代谢产物,促进养殖池塘中的物质循环,又有利于促进优良浮游微藻的繁殖与生长,维持良好藻相,还有利于在形成有益菌的生态优势,抑制有害菌的滋生。

精养水体一般较肥,芽孢杆菌的施用量以池塘水深1m计,有效菌含量为10亿/g的芽孢杆菌菌剂,在养殖前期“养水”时用量为1kg/亩~2kg/亩,养殖过程每隔7天~10天施用1次,直到养殖收获,每次施用量为0.5kg/亩~1kg/亩。

使用时,可将芽孢杆菌菌剂与0.3倍~1倍的花生麸或米糠混合搅匀,添加10倍~20倍的池水浸泡4小时~5小时,再全池均匀泼洒。养殖中后期水体较肥时适当减少花生麸和米糠的用量。

②不定期施用光合细菌

养殖过程中施用光合细菌,能有效吸收水体中的氨氮、亚硝酸盐、硫化氢等有害物质,减缓养殖水体富营养化,平衡浮游微藻藻相,调节水体pH值。

养殖全程均可使用光合细菌。一般来说,以池塘水深1m计,有效菌含量5亿/mL的液体菌剂,每次施用量为1.5kg/亩~3kg/亩,大约每10天~15天使用1次。若水质恶化,变黑发臭时,可连续使用3天,待水色有所好转后再每隔7天~8天使用1次。通常使用光合细菌选择在天气晴好的上午进行,净水效果比较明显,阴雨、弱光天气使用也能发挥很好的净水作用。

③不定期施用乳酸杆菌

养殖过程施用乳酸杆菌,能分解小分子有机物,平衡浮游微藻藻相,保持水体清爽、水色鲜活,又能吸收养殖水体中的氨氮、亚硝酸盐、硫化氢等有害物质。

养殖全程均可使用乳酸杆菌。一般来说,以池塘水深1m计,有效菌5亿/mL的液体菌剂,每次施用量为1.5kg/亩~3kg/亩,每10天~15天使用1次。若遇到水中溶解态有机物含量高、泡沫多的情况,施用量可适当加大至2kg/亩~4kg/亩。

施用芽孢杆菌、光合细菌、乳酸杆菌等有益菌以后,正常情况下3天内不要使用消毒剂。若水质不良,确实必须使用消毒剂,则应在消毒后2天~3天,重新施加菌剂。若刚使用消毒剂或抗菌素,则应在停药2天~3天后再使用菌剂。

④适时使用水质、底质改良剂

使用水质、底质改良剂就是利用物理、化学的调控原理促使污染物絮凝、沉淀、氧化还原、络合等,去除水中的污染物,从而改善水环境。

常用的改良剂如下:

石灰(氧化钙)

生石灰是一种改善水质的传统物质,具有消毒、调整pH、络合重金属等作用。一般在中后期使用,特别是在暴雨过后使用生石灰调整pH。每次使用量为5kg/亩~10kg/亩。

沸石粉

沸石粉具有吸附各类有机腐化物、细菌、氨氮、甲烷和二氧化碳等有毒物质以及调节池水pH等作用。养殖的前、中、后期均可使用,15天~20天使用一次。养殖前期每次施用2kg/亩~5kg/亩,中、后期每次施用5kg/亩~8kg/亩。

过氧化钙

过氧化钙(CaO2)是白色或淡黄色结晶性粉末,具有供氧、杀菌、缓解酸毒和平衡pH的作用。养殖的中、后期可经常使用,在水质不良、天气闷热的夜晚直接泼洒5kg/亩~10kg/亩,既可预防浮头又可直接氧化改良底质。若发生浮头则立即施用10kg/亩~15kg/亩抢救。

6.收获

适时掌握对虾生长情况和市场需求,当对虾达到商品规格时,市场价格适当,要考虑及时收获,取得满意的收成。当养殖场周围其它虾池有大规模暴发虾病的迹象,并可能影响本养殖场的正常生产时,也应适时收虾。

(二)主要病害防治方法

1.白斑综合征(WSS)

病原体:白斑综合征病毒(WSSV)

症状:WSS的发展有3个阶段。初期:病虾池边游动,拒食,偶尔浮出水面;中期:病虾静窝水底,胃肠空虚,头胸甲和腹甲易被揭开,且不粘连表皮,甲壳上呈现0.5mm~2mm的白斑;后期:病虾对外界刺激反应迟钝,大多虾体微红,腹节肌肉略白,血淋巴稀薄不凝固,3天~10天内死亡率高达100%。

流行情况:WSSV具有广泛的宿主谱,在甲壳纲和昆虫纲动物中均有其敏感宿主。软甲壳亚纲动物宿主多为十足目的种类,并以虾蟹为主。

防治方法:目前国内外还没有防治对虾白斑综合征的灵丹妙药,但适当使用药物也能收到一定的效果。如在饲料中添加抗菌素、大蒜等能提高中国明对虾对白斑综合征的抗病能力;连翘、板蓝根、甘草等中草药浸出液也有一定的防病作用;维生素C对于促进对虾生长、提高抗病力具有明显的效果;大虾新宝、鱼虾救星、对虾克毒王等在养殖生产中也取得了一定成效。

2.对虾败血病(又称红腿病)

病原体:弧菌、气单胞菌等

病症:病虾一般在池边缓慢游动,有时表现为离群独游,行动呆滞,不能控制行动方向或在水面打转,有的在池边爬行,重者倒伏在池边,厌食或不摄食,附肢变红,特别是游泳足变红。头胸甲鳃丝多呈黄色。游泳足变红是红色素细胞扩张的结果;鳃区变黄呈黄鳃是鳃区甲壳内表皮中的黄色素细胞扩张的结果。肝胰腺和心脏颜色变浅,轮廓不清,甚至溃烂或萎缩。

流行情况:主要危害多种养殖虾类。发病季节在7月~10月。

防治方法:①放苗前应彻底清淤消毒,淤泥要运到远离虾塘的地方,用120kg/亩~150kg/亩生石灰或25kg/亩漂白粉消毒虾塘。②进入高温季节前应提高池塘水位,保持良好的水质和水色。③下雨季节或池水呈酸性的虾塘,在7天~10天内泼洒生石灰一次,每亩5kg~15kg。④流行病季节定期(每月2次~3次)适量泼洒消毒剂。⑤全池泼洒0.2ppm二氯异氰尿酸钠或0.2ppm~0.3ppm浓度的池底清,之后隔三天每亩使用40kg~50kg沸石粉,再施放光合细菌、利生素。

四、育种和种苗供应单位

(一)育种单位

中国水产科学研究院南海水产研究所

地址和邮编:广东省广州市新港西路231号,510300

联系人:周发林

电话:13570246821

(二)种苗供应单位

供应单位:中国水产科学研究院南海水产研究所

地址和邮编:广东省广州市新港西路231号,510300。

联系人:周发林

电话:13570246821

(三)编写人员名单

周发林、江世贵、黄建华、杨其彬、姜松、杨丽诗、朱彩艳