大理白族扎染工艺及其旅游工艺品开发

余宏刚

大理白族扎染工艺及其旅游工艺品开发

余宏刚

(云南旅游职业学院 旅游管理学院,云南 昆明 650221)

基于作者多年的实地调查,从白族扎染工艺的现状发展剖析白族旅游工艺研发模式。白族扎染工艺在当地传统工艺品中占有较高的地位,在市场引导方面起着积极的作用,为当地经济的发展起着重要的作用;白族扎染是当地传统手工文化的重要体现,随着物质生活的改变和旅游产业的发展,已成功进行了市场转型。随着游客需求层次逐渐的细化,游客对当地旅游工艺品在品质、工艺、颜色、艺术价值、收藏价值、功能性等层面提出了更高的要求。从事白族旅游工艺品制作的民间艺人和相关工作室从市场需求出发也研发了一系列的新产品,但面对严酷竞争的旅游市场来说,白族旅游工艺品在传承传统手工文化的同时还应结合其他工艺和现代科技加大研发力度。

大理白族;扎染工艺;旅游工艺品;旅游工艺品研发

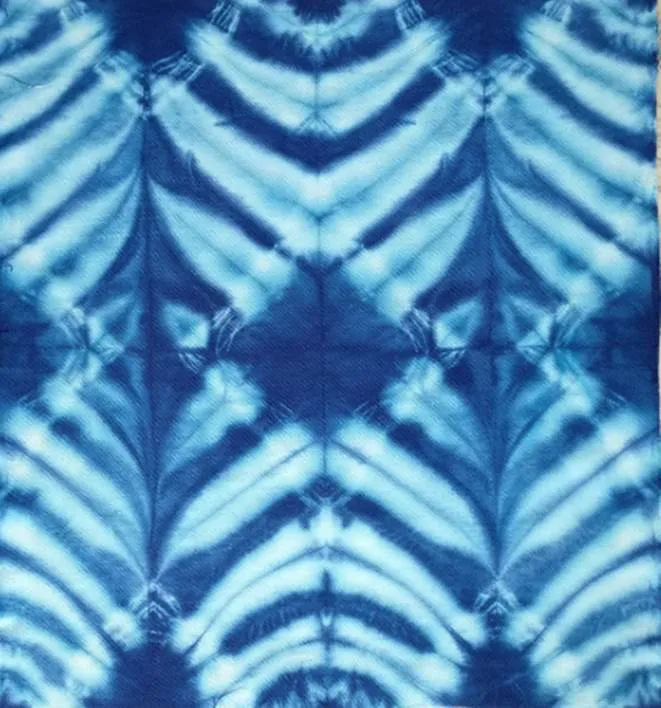

大理白族扎染技艺已有近千年的历史,她是丝绸之路所遗留下的文化精髓,是与大理白族文化交融的结晶。在世代的传承过程中,显现出独具特色的白族文化烙印,她蓝底白花中透露着白族民众对自然山川的情意追求[1]。白族扎染工艺在云南旅游产业发展的带动下,逐渐由早期实用性逐渐转变为实用性兼顾装饰性旅游工艺品的发展趋势。由于近年来游客审美需求,部分扎染厂已改良其产品,如图案的新颖性、工艺的复合型、产品的多样性几方面。虽然其发展趋势良好,但个别扎染依然销售并不理想,其主要原因在于,产品的图案、样式并不能满足市场的需求。近年来,个别工作室、民间工艺爱好者、艺术院校等结合其他门类的工艺技艺,创作出一批即具有传统扎染特色同时兼顾艺术性的扎染工艺品。他们对传统扎染工艺的革新,对丰富扎染艺术语言起到积极的促进作用,同时也丰富了扎染在其他艺术领域的运用,拓宽了扎染艺术语言的表现空间。

一、大理白族扎染现状概述

周城作为大理白族扎染之乡,全村从事扎染技艺已形成集约化的生产模式,全村目前有近40家扎染厂、作坊。全部扎花工艺由村内闲置居民完成,一部分妇女完成靠扎花谋生,另外一部分为农闲时为扎染厂扎花。目前国家级和省级传承人分别为周城璞真扎染厂的拥有者段银开和段树坤夫妇。夫妻俩担任着白族扎染“官方”的宣传着和传承者,近年来多次被邀请前往各地进行白族扎染工艺的授课和展览工作。对于全村从事扎染工艺的民间艺人为白族扎染的保护与传承功不可没。全村从事扎染的民间艺人技术都相当娴熟,制作的产品在种类、图案上基本相同,规模较大的雇佣有工人,规模小的作坊成员有家人组成,其全部都为当地周城村本地人。当地从事扎花工艺的人员由小到10几岁少女至耄耋老人构成,其中以40岁以上的妇女为主。周城扎染产业为当地经济的发展起着不可估量的作用。

(一) 周城白族扎染机遇与挑战

大理旅游产业的发展为当地经济的发展带来了前所未有的发展机遇,为当地工艺品的发展带来了新的发展契机。周城扎染便是在旅游产业大力发展的过程中迎来了它的大发展,扎染产品不仅出口东南亚国家,也成为当地旅游市场上代表性的旅游工艺品之一。多年的发展已奠基了它的发展模式,扎染传统图案从早期的遗失经历了恢复期和大发展阶段,目前已进入鼎盛阶段。社会快节奏的发展,游客需求不断的提高,审美情趣逐渐的多样化,游客对目前的扎染产品购买欲望不及以前,对扎染工艺的发展提出了更高的要求。在审美多样化的今天,无疑对于扎染来讲是一种挑战,工艺的变革和图案的更新迫在眉睫。于此同时,价格因素、族群集体意识和市场冲击等因素都对白族扎染的革新造成制约[1]。

(二) 当地手工文化的传承

白族扎染工艺最主要的特征之一便是全手工制作。在制作过程中将民间匠人的情感融入于作品中,产品散发着浓郁的乡土气息。手工文化的精华所在便是制作者情感的渗透,是匠人们对所掌握技艺的执着追求和不求功利的品质,是特定文化圈的文化产物。是纺织品与染料、水的融合,是匠人有效利用当地生态环境所创造的技艺。在当今手工文化显得尤为珍贵,不单单是因为它完全是以手工的方式而制作的,而是因为它折射出物与人直接的情感关系、造物的材料、工艺、制作模式、时间、仪式等,是反映特定区域的造物文化与当地文化之间的关系。

白族扎染工艺是防染技艺之一,是当地民众在长期的生产实践中逐渐总结出来的一种防染工艺,是装点和美化日常生活的一种工具,带有较强的实用性。自产自销,每家每户都种植棉麻用来纺纱织布,在通过扎染的方式对其进行染色,制作成日常生活必需品。在满足日常所用和美化装饰外,再以其制作工艺的精湛来巧喻妇女的勤劳能干之美德。因此,少数民族手工文化的本质是当地民众热爱生活的情感化体现。

(三) 工艺特点

大理白族扎染的工艺特点在于用针线对布进行缝制起到防染的作用,最终产生蓝白相间的图案和纹理。图案通过不同的针法,起到丰富其艺术语言的作用。其具体的工艺流程如下图所示(如图1所示)。

图1 白族扎染制作工艺示意图

二、程式化和现代革新

(一) 白族扎染图案的程式化

白族扎染工艺的程式化包含两个层面,造型艺术的程式化和制作工艺的程式化。白族扎染工艺的艺术特色在于它造型的程式化。它的程式化特征主要表现在构图、图案风格、用色的一致性。生活在同一区域的手工制作者,虽然个体家庭背景、教育程度、审美趣味有所不同,但在制作类似产品时不约而同的会使用相近或相似的工艺和手法。这种文化现象反映了区域文化对个体的潜在影响,民间艺人个体行为、审美只是当地文化的缩影,因此他们在制作同类型器物时往往无意识间会使用较为雷同的手法。正是受这种文化模式的影响使得民间艺术往往具有强烈的程式化模式,突显了产品的地域文化特征。

白族扎染的程式化艺术特征另外受扎染工艺的限制,呈现高度的点、线、面构图特征。扎花的最小单位为点,点在扎染工艺中使用的频率最高,并作为构图的基本手法,最终构成线、单体图案、整体图案,全受控于点的使用方式,即不同针法所控制。在传统白族扎染作品中扎花工艺占到整个工艺的近95%以上,另外的5%左右是使用捆绑式。捆绑式多为大型作品的边缘效果所用,捆绑式呈现蓝、白对比强烈的短线条效果,同时创造出深浅不同的中间色,加强了作品颜色的丰富性。

折叠法是近几年大理各扎染厂都尝试的一种扎染方式。基本上各扎染厂都作为当地旅游体验中心,游客在体验的过程中,因传统扎花工艺较为费时,基本上只能体验图案简单,针法单一的作品,折叠法能够让游客在短时间内完成一幅作品,同时折叠法也可以完成一些复杂的图案,其艺术效果甚至比传统扎染效果很好。如图2至图4,三幅作品完全使用折叠法所制作。此种方式制作的扎染作品,其作品效果较为生动,可控性强,作品的图案完全依靠熟练的折叠技术和灵活的处理能力。作品效果在可把控的情况下因捆绑的方式(捆绑的松紧、线的间距)的不同,也可能出现意想不到的效果。在基本折叠方式相同的情况下,稍稍改变个别部分(如折子的大小、层数)的折叠方式,其最终染出的效应也不尽相同。这种方式带有很强的随意性(随意性是指在多次训练后,能够掌控不同折法的效果,进而做到心中有数的随意折叠)特点,完全依靠设想折叠的效果而定。

图2 猫咪折叠图一

图3 猫咪折叠图二

图4 石榴折叠图

折叠法对于游客体验来讲是一种行之有效的方法体验白族扎染文化,受到游客广泛的喜爱。随着游客审美的提高,个别游客已经不满足传统扎染作品的程式化艺术效果。他们崇尚随意性、艺术性、简洁性的作品,而折叠法的扎染作品在艺术语言的表现上相对来说具有一定的优势。目前大理周城白族扎染村的折叠法扎染还停留在相对简单的折叠层面上,其主要原因在于,他们较为擅长传统扎花工艺,折叠法对于他们来讲并不是传统的白族扎染。对于他们坚守传统文化的精神着实可嘉,但面对市场的需求丰富白族扎染艺术语言还得融入一些新的手法。

制作工艺的程式化主要表现于工艺重复性强,以扎染为例,从设计稿到最终的成品其工序多达10项以上。以其中染色工艺为例,匠人从事染色长达数十年,操练着同一工种,但即便是这样同一批产品染出的颜色也略有不同。同一款型的扎花布在放入染池中因染料的比例、水温、天气、匠人的情绪等都可能成为影响最终成品差异性的因素。即制作工艺的程式化不仅反映工艺的重复性同时也体现了印染工艺的流变性。

图5 扎染零钱包

图6 扎染作品

图7 猫咪图

(二) 白族扎染工艺的革新

白族扎染工艺在传承传统技艺的基础上其创新已迫在眉睫。从事扎染工艺的民间艺人也为工艺创新所困扰,近年来虽然周城扎染在图案上已做了一定的创新,但与游客的需求还存在一定的提升空间。结合近年来的研究白族扎染工艺创新可以从以下两个方面实施,即多种民间技艺的融合和现代数码技术与传统扎染的结合。

图8 作品《游客眼中的大理》

(1)多种工艺的融合。少数民族工艺的多样性是当地文化活态传承的载体之一。民间工艺虽表现形式不一但相互之间有着千丝万缕的联系。近年来从事印染的工作室在长期的实践中,结合其他艺术表现形式创造出一批可行性的工艺革新案例。扎染与刺绣的融合(如图5)、扎染与纤维艺术的融合(如图6所示)、扎染与传统绘画的融合(如图7所示)、扎染与陶瓷工艺的融合(如图8所示)、扎染与装饰艺术的融合(如图9所示)、扎染与编织艺术的融合(如图10所示)、扎染与丝网印刷工艺的融合(如图11所示)等。随着民间艺人、工艺品工厂、个体工作室对传统扎染工艺的融合创新,相信今后会有更优秀的旅游扎染工艺品的诞生。

图9 扎染壁挂

图10 扎染编织包袋

图11 西南民族大学纪念品

(2)传统扎染(现代艺术)与现代印染技术的融合。随着时代的发展,消费者的审美情趣复杂多变,消费者需求越来越趋于多元化,市场上出现的产品过于单一,但消费者未能引起购买的欲望。现代印染技术逐渐趋于成熟,各类艺术思潮逐渐渗透到民艺的方方面面,一些从事印染工艺的研究人员在印染工艺革新方面取得了一定的进展。如将扎染工艺融入到“艺术染整”(指脱胎于传统扎染,是相对传统“三染”提出的一个全新概念,运用现代印染科技和扎、缝、包、染、喷、绘、拓、印、雕、压等各种特殊工艺手法相结合的一种艺术实践活动)中[2]。结合现代印染科技,提高扎染艺术语言的多元化发展模式。

三、白族旅游工艺品研发路径

(一) 突显手工文化之美

周城作为中国扎染之乡,几乎多数家庭都在从事手工扎染工艺品的制作,形成了一个巨大的手工文化社区。这个社区在传承手工文化上,重复从事一项手工活动,古法扎染的传承、创造。即使是手工扎花费时费工,染色工艺繁琐,市场上出现的机器生产的仿扎染商品,省时省力,颜色层次多样、图案造型新颖,但这些依然没有影响周城白族民间艺人对手工制作的热情。用心做好每一块扎染产品,即使是一块蓝白相间的扎染从扎花到最终产品的诞生耗时一到两天之久,但周城的白族民间艺人却乐在其中,一针一线再现着白族深厚的文化。机器大生产出来的商品与手工制作的商品在多个层面上相比占绝对优势,但手工制作的商品在艺术价值、人文情怀、情感价值等方面是机器大生产商品所无法比拟的。这种手工文化不仅能突显旅游工艺品的市场价值、收藏价值、艺术价值、装饰价值,同时也对构建工艺大国,创造大国工匠提供生存环境。此外,手工文化的发展能促进核心技艺持有者的数量和质量,并为提高手工工艺的革新和创新提供内在和外在环境。

(二) 加强工艺品创新人才的培养

大理白族旅游工艺品目前最大的劣势便在于革新力度不强。多数旅游工艺品是有当地不同手工艺社区的民间艺人所制作,民间艺人在工艺制作方面绝对具有权威话语权。但长期充分从事单一工艺的制作,让他们的思维极度的程式化,他们因生存需要而从事某种工艺品的制作,在未解决经济问题的前提下他们的创新动力从何谈起。而市场份额的把控全靠产品的创新性来决定,进而以当地手工工艺品核心技艺持有者为首,建立一支具有工艺美术、设计、绘画背景的大学生团队,民间手工艺教授当地不同工艺品的制作工艺、艺术特征、文化内涵等,而学员结合自身的知识体系,结合消费者需求、大众审美,研发具有创意性、新颖性、艺术性的作品,当地手工艺制作社区再完成最终的产品制作。在培养当地工艺品创新人才方面一定得突显当地手工艺品艺人的作用,他们是产品好坏最终的评价标准和尺度。一定将产品是否具有当地文化内涵置于首位,保证产品内在文化和外在形式的和谐统一。在人才培养模式上应积极与当地高校、工作室进行联合培训。此外政府应该为前往民间学习手工艺的人才提供政策、经济上的扶持,做到学员能够长期生活于当地,以防艰辛培养的人才流失。因为生活方式的变化,传统手工艺行业因经济(收入低下)、文化(工匠地位不高,行业偏见)等因素,使得愿意学习传统手工技艺的年轻人不断减少[3],即使是有具有专业艺术背景的学员,因短期未能见到长远的发展前景,同时生活在异地,生活方式与自身原有的生活环境相差太大,一旦掌握了熟练的某项工艺,受多方面的原因最终离开当地。在此政府应该发挥其服务作用,并对于民间工艺掌握者提供落户、编制等政策。

(三) 定期举办旅游工艺品设计大赛

工艺品设计大赛对于收集工艺品设计创意、提升当地工艺品宣传都起到积极的促进作用。因目前大理白族各种工艺品的生产基地都较为集中,并已形成成熟的生产链条,这些以工艺品生产为生的社区其生产能力,技术掌握都较为成熟,但他们缺乏创新能力。此时政府和行业应该根据不同社区的工艺品特性,定期举办旅游工艺品设计大赛,帮助当地民间艺人收集和整理创意产品设计稿,定期指派专业研究人员指导当地社区制作符合市场喜好的旅游工艺品。当地工艺品社区为当地经济发展起着重要作用,但他们受各种因素的制约其创新和研发能力均需外在团队技术支持和“监督”。因此,政府可以将扶持当地经济的部分资金用于举办旅游工艺品设计大赛上,帮助和指导当地工艺品生产社区更好的发展当地经济。

(四) 传统工艺品向旅游工艺品转型

传统工艺品的本质属性是当地居民的生活用品,其重心是围绕着当地居民的生活。随着当地生活环境的变化,个别传统工艺品制作者紧紧抓住“商机”,对产品材料、工艺进行改良以迎合当地居民的购买。随着社会的发展大多数民间工艺就没那么幸运,它们服务的对象几乎彻底的“抛弃”了它们,它们随着旅游产业的发展又一次迎来了发展的契机,但对于游客来讲,部分工艺品从自身性质来讲作为旅游纪念品并不是很适合。游客对于部分传统工艺品是又喜又厌,喜在于它们具有当地文化烙印,厌在于它们未经过任何的再设计,其颜色、造型、工艺等缺失现代感。传统工艺品作为旅游工艺品本身没有任何问题,但部分产品确实是需要对其进行二次设计或改造,来“迎合”消费者的喜好。手工艺品逐渐从生活中脱离出来,经过精细化和专门化,将可能形成一种艺术品[4]。因此,手工艺品再向旅游工艺品转变的过程中,通过专业化的设计,即对传统手工艺品进行二次设计,逐渐的艺术化,进而提升传统工艺品的属性;此外,在转化的过程中,可以对传统工艺品进行元素分解、提取和重构,保留其文化属性,在外观上可能与母体艺术有较大的区别,形成另外一种新的产品,旅游工艺品重要的体现便在于它具有旅游目的地文化特征,外形或功能只是产品的附属特性。

四、结语与展望

白族扎染工艺是当地文化产业示范项目之一,是当地白族文化展示的媒介之一,为当地经济发展起着重要的作用。在当地旅游产业的带动下,白族扎染在此过程中也迎来了发展的契机,也对扎染工艺提出了更高的要求。扎染从以前作为当地白族民众的生活用品演化为当地旅游工艺品,并在旅游工艺品市场上享有很高的口碑。但随着游客需求的逐渐细化和提高,扎染和其他旅游工艺品一样在传承手工文化的同时面临着革新,寻求新的发展路径。从近几年的调查来看,白族旅游工艺品市场相比前几年在产品研发方面提高不少。

说明:

(1)图5、图9至图11为笔者摄于大理巍山三彝扎染厂。

(2)图6为笔者摄于“2016创意昆明”主题活动的图片。

(3)图2至图4,图7和图8为作者本人所设计制作的作品。

[1] 余宏刚.大理白族扎染的工艺革新与创新[J].浙江理工大学学报(社会科学版),2017,38(3):230-237.

[2] 吴敬,顾鸣.刍议“艺术染整”应用于家纺产品研发的可行性[J].纺织导报,2006,(10):144-149.

[3] 谢崇桥.濒危传统手工艺的界定及等级划分[J].民族艺术,2017,133(3):53-60.

[4] 徐赣丽.手工技艺的生产性保护:回归生活还是走向艺术[J].民族艺术,2017,136(6):67-74.

Technology of Bai Nationality Tie-dye in Dali and its Development of Tourist Crafts

YU Hong-gang

(Department of Tourist Management, Yunnan College of Tourism Vocation, Kunming Yunnan 650221, China)

Based on the many years of fieldwork, this paper analyzes the R & D mode of the Bai Nationality’s tourism craftsmanship from the current development of the Bai Nationality’s tie-dye process. The Bai Nationality’s tie-dye process occupies a higher position in the local traditional crafts, and plays an positive role in guiding the market, which is significant for the development of the local economy. The Bai Nationality’s tie-dye is an important demonstration of the local traditional handicraft culture, with the changing of material life and the development of tourism industry. It has also successfully realized its market transition. With the gradual refining of hierarchy of needs of tourists, tourists have had higher requirements for its quality, process, color, artistic value, collection value and functionality for the local tourism crafts. Folk artists and studios engaging in the fabrication of the Bai Nationality’s tourism crafts also have conducted researches and developed a series of new products from the market demand, but facing the harsh tourism market, the Bai Nationality’s tourism crafts also shall combine with other processes and modern science and technology while inheriting the traditional handicraft culture.

Bai Nationality in Dali; tie-dye process; tourism crafts; R & D of tourism crafts

余宏刚(1982-),男,讲师,硕士,研究方向:少数民族工艺与旅游文化产业开发.

云南省教育厅科学研究基金项目(2018JS620).

J528

A

2095-414X(2019)01-0058-06