两种声刺激模式下的正常鼓膜振动特征初步研究

王立坚 王杰 张李芳 张宽,3 李霞,3

1 引言

鼓室成形术是耳科最基本的手术方式,自1952年Wullstein与Zollner提出,术后气骨导差难以稳定达到较小水平。即使单纯鼓膜修补,术后气骨导差仍有平均7 dB未能闭合,具体原因不明[1]。

耳廓收集声波,经耳道传递至鼓膜,鼓膜在声压作用下发生振动,并传递至听骨链,最后经镫骨底板,将振动传递至外淋巴液,进而使得内耳基底膜与盖膜发生剪切运动,毛细胞受刺激触发神经冲动经听神经系统传递至大脑听觉皮层,最终产生听觉[2]。该过程中,鼓膜是振动转化为神经冲动的原始声压感觉部分,是中耳传递振动的发动机,其振动特征反映了中耳传声性能。鼓膜振动检测是探索中耳传声机制的重要一环,然而目前临床上无法定量、客观、系统地观察检测鼓膜振动,进而缺乏量化手段探究鼓室成形术后的中耳传声性能,无法解释术后气骨导差形成的问题。

激光多普勒测振仪(laser doppler vibrometer,LDV),在量化鼓膜振动的研究中受到广泛采用[3~6],且以往研究已说明LDV活体鼓膜振动检测在临床上具有可行性[3,4,7~9]。为了与纯音听阈相比较,过去多使用倍频程纯音作为刺激声,并通过叠加平均、傅立叶变换等手段对鼓膜振动信号进行处理,这种方法的弊端在于得到的频率信息有限,且信号处理步骤繁琐,测试效率低。如果使用步级更小的刺激声,如扫频音,可能丰富鼓膜振动测试结果的频率信息,提高测试效率。

本研究旨在利用LDV活体鼓膜振动检测技术,采用扫频音作为刺激声进行活体鼓膜振动测试,并与纯音刺激做对比分析,为临床分析鼓室成形术后不明原因气骨导差形成的可能机制提供参考。

2 方法

2.1 研究对象

研究对象由14人组成,其中包括男性9名,女性5名,年龄范围19~34岁,平均23.43±3.06岁。各研究对象均无外中耳疾病史、手术史,无上呼吸道急慢性炎症,最近一周无强噪声接触史,且纯音气导阈值小于等于25 dB HL,无气骨导差,226 Hz鼓室图A型。

2.2 刺激声

传统的刺激声为纯音,即只有单个频率的声音。本研究按照250、500、800、1000、1500、2000、3000、4000、5000、6000、8000 Hz的顺序给予1 s刺激,共11 s,每个频率的纯音均校准为85 dB SPL。

扫频音的频率随时间递增。本研究采用的扫频音,起始频率为250 Hz,按指数递增至8000 Hz。频率fn符合以下公式:fn=250×100.03n,n=0,1,2,…,总时长为4.25 s。同时需对幅度进行调制,使得声压为85 dB SPL。

2.3 仪器设备

本课题组搭建的鼓膜振动测试检测系统由PC机、LDV(CLV-2534,Polytec)、光学显微镜(OPMI-1FC,Zeiss)、数据采集卡(USB-6251,NI)、功放、麦克风(ER-7C,Etymotic)、耳机(ER-2,Etymotic)、耳镜耦合器等组成。

在进行测试时需要将耳镜耦合器插入外耳道。耳镜耦合器上有两个小管,一个用于耳机给声,另一个用于麦克风检测声压。耳镜耦合器前端接一延长管,使得麦克风能够探测到鼓膜表面声压。当耳镜耦合器插入外耳道后,延长管尖端距离鼓膜表面约5~10 mm。

2.4 测试流程

测试在安静房间中进行。在做鼓膜振动测试时,患者于测试平台上取仰卧位,头转向对侧,使受试耳暴露在显微镜下。同时嘱受试者平静呼吸、放松身体并保持头部制动状态。在显微镜下检查受试者耳道,清除耵聍等异物。将耳镜耦合器插入受试者耳道,调整显微镜,使得显微镜、耳镜耦合器、鼓膜同轴。将激光对准鼓膜光锥尖端位置,随后开始测试。每只被试耳朵测试3~5次。

2.5 信号处理

在提取鼓膜振动特征之前,需对信号进行预处理,包括去除直流分量和高通滤波。由于振动信号的噪声集中在低频部分,需设计巴特沃斯高通滤波器将其滤除。

由于被试者头部移动、对准点反光不佳等原因,造成振动信号中引入噪声,因此在提取鼓膜振动特征之前,需计算信号的信噪比,筛选出信噪比高的信号。本研究选取信噪比大于2 dB的信号。

各频率对应的振动速度与声压的比值,即鼓膜振动特征,称之为鼓膜脐部速度传递函数(umbo velocity transfer function)的模值[8],单位

3 结果

3.1 耳间差异

为消除耳间差异对研究结果可能带来的影响,本研究首先对所采集数据的耳间差异进行了分析。选取8名(16耳)被试,男女比1∶1,行纯音刺激下的鼓膜振动测试。将测试得到的鼓膜脐部速度传递函数模值分为左右耳两组,每组各8耳,进行配对样本t检验,在各频率点上左右耳并无统计学差异,见表1。

3.2 性别因素

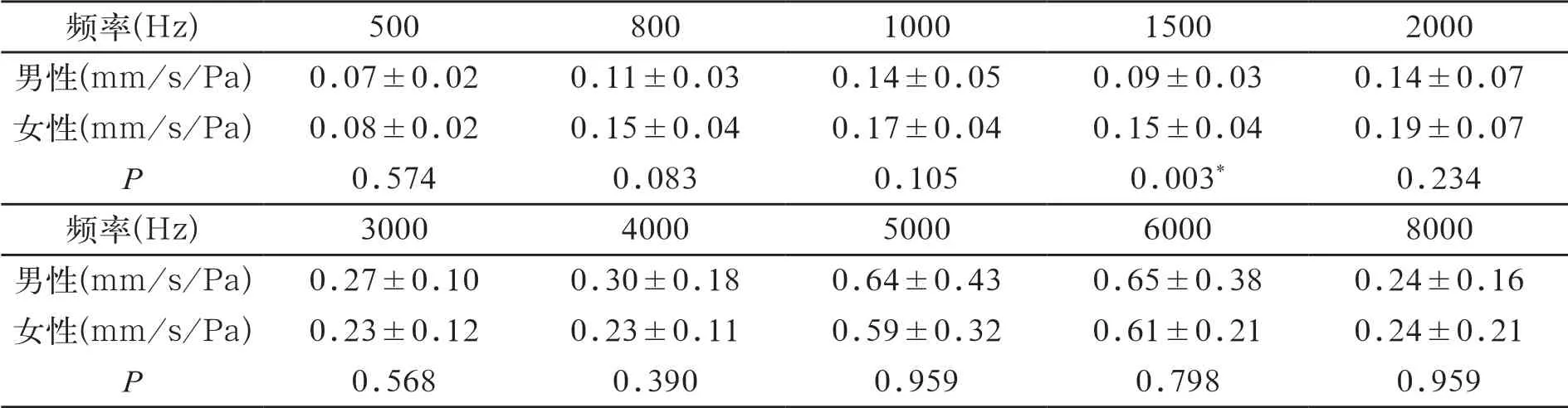

为消除性别因素对结果的影响,对以上8名被试的数据做了进一步处理,按性别将鼓膜脐部速度传递函数模值分为两组,每组各8耳,进行独立样本t检验,除1500 Hz频率点外,其余均未见统计学差异,见表2。

3.3 两种刺激模式对比

选取5名被试,男女比2∶3,共10耳,采集并处理纯音及扫频音刺激下的鼓膜振动特征并进行统计,如图1所示。

表1 左右耳鼓膜脐部速度传递函数模值对比

图1 两种声刺激下的鼓膜脐部速度传递函数模值

按刺激模式,将两种模式下各频率交叉点的鼓膜脐部速度传递函数模值分为两组,每组各5耳,采用配对样本t检验,结果未见统计学差异,见表3。

4 讨论

4.1 影响因素的排除

4.1.1 耳间差异的影响 在以往研究中,Huber等[7]在分析数据时不考虑耳间差异,将正常人的双耳均纳入实验样本,而Whittemore等[8]在建立鼓膜脐部速度传递函数模值的正常值时对每个受试者仅随机选取一只健康耳作后续分析。从表1结果显示双侧耳差异无统计学意义,因此在后续进行数据统计分析时,可不用考虑耳间差异,将左右耳数据合为一组进行考虑,无需分组。该结果与Huber[7]的研究结果相似。

4.1.2 性别因素的影响 从表2可知,仅当频率为1500 Hz时,男女鼓膜脐部速度传递函数模值显示有统计学差异。而文献中显示性别因素对结果无影响[8],该差异出现可能由样本量过小引起,后续需增大样本量以进一步阐释该问题。

4.2 纯音与扫频音的结果对比

采用纯音刺激时,250 Hz下采集的信号信噪比均偏低,因此所得结果中未能显示出250 Hz的模值。该问题同样在Jakob等[10]研究中出现,原因在于信号的品质较差,因此Jakob等选择从500 Hz处开始数据分析。结果显示,鼓膜脐部速度传递函数模值在1000 Hz以下的低频部分显示缓慢稳定递增的趋势;在1000~2000 Hz的中频部分呈现先减后增的趋势;在2000 Hz以上的高频部分,模值呈现先增后减的趋势。

采用扫频音刺激时,同样因为低频部分信噪比过低的问题,结果起始于300 Hz。曲线的趋势与纯音刺激时类似,然而在2000~3000 Hz,曲线呈现先减后增的趋势,该信息在纯音刺激的结果中未能反映。

对比两种刺激模式,相较于纯音刺激模式,扫频音刺激模式能够反映更多的频率信息。首先,由表3结果可知,两者无统计学差异,说明在交叉频率点上,扫频音刺激得到的结果与纯音刺激得到结果相近,证明其有效性。其次,采用扫频音刺激时,在2000~3000 Hz,曲线呈现先减后增的趋势,而该信息在纯音刺激的结果中未能反映,说明通过扫频音的刺激模式能够得到特定频率段的鼓膜振动特征。最后,在高频部分,纯音刺激时最高点出现在6000 Hz,而扫频音刺激时最高点出现在5600 Hz。从以上分析可知,扫频音刺激所得的模值的频率细节更加丰富,在做鼓膜振动测试时采用扫频音可增加数据分析参量,细节的频率特征也可为临床提供参考。

表2 鼓膜脐部速度传递函数模值性别对比

表3 两种刺激模式下鼓膜脐部速度传递函数模值对比

5 结论

本研究通过分析,排除耳间差异与性别因素对于鼓膜脐部速度传递函数模值的影响后,进而对两种声刺激模式下的正常鼓膜振动特征进行比较,发现扫频音刺激模式包含的信息比纯音刺激模式更丰富。本研究仍存在局限性,需要扩大样本量以深入研究,且后续的研究中将加入病例数据进行讨论。扫频音刺激模式有望在临床分析鼓室成形术后不明原因气骨导差形成机制的研究中使用。