随班就读听障儿童学校适应状况的研究

张积春 李嘉 赵国军 鲁慧婷

1 问题的提出

学校适应(school adjustment)是衡量儿童和青少年身心发展的基本内容,尤其对于随班就读特殊需要儿童而言更为重要。大量研究对于学校适应的理解存在差异,争论最大的问题是学校适应的衡量指标。Birch认为学校适应不仅包括学生在学校的表现,还包括学生对学校的态度以及参与学校活动的程度,强调学生对学校生活的意义建构[1]。Gilliam等对常用的学校适应指标进行了归纳,主要包括三个层面,第一个层面是衡量学习质量的直接性指标,例如学业成绩、学习策略、留级率等;第二个层面是衡量学校生活的基本指标,例如接受特殊教育服务的被提名率、违规行为、辍学率等;第三个层面涉及一般性的身心发展状况,例如身心状况、认知能力和人际关系等[2]。我国的学校情境可以从学业适应、规则适应、教师适应、同伴适应和自我适应5方面评定学生的学校适应质量[3]。Berger等人回顾了学校适应的各类预测因子,最终认为师生关系(亲密/冲突)和学校情感投入(喜欢/排斥)是衡量学校适应的最好指标[4]。上述研究均以普通学生为研究对象,未关注特殊需要儿童的需求。Hatamizadeh等调查了听障学生的学校适应情况,结果显示听障学生在学校适应上的表现比普通学生差,同时指出听障儿童学校适应的内容可能与普通儿童有所不同[5]。本研究探讨听障儿童随班就读适应状况,听障儿童学校适应的特性及表现形式,现报道如下。

2 方法

2.1 对象

本研究对象为在听力康复中心接受1年以上康复训练的随班就读听障儿童100人。男生50人,女生50人;按照年级划分,学前阶段14人,小学阶级62人,中学阶级24人;听力设备情况:14人配戴助听器,50人植入人工耳蜗,36人同时配戴上述两种设备。

2.2 . 研究方法

采用结构化访谈法对被试进行问卷调查,从生活背景、学校适应、听力损伤和个性评价等方面设计访谈提纲。根据笔者前期利用开放式访谈得出的结果,听障儿童随班就读的适应状况主要包括听力适应(对语言交流能力的评估、听力环境的要求)、心理适应(对自我状况的认知和评价,以及对随班就读价值的评估)、环境适应(对环境的接受和规则的遵从,还有困难的应对)、学习适应(在普通班级学习时所遇到的一般性问题)和人际适应—家长(亲子交往以及家长对孩子学习的辅助作用)、人际适应—教师(对教师的期望,师生互动,教师提供的帮助)、人际适应—同学(同伴沟通和同伴影响)7个维度。采用专家评测方法对每个方面以5级评分进行编码,完成量化转化。其中1=完全不适应,2=不适应,3=适应一般,4=适应,5=完全适应。分数越高表示适应状况越好。

对数据进行探索性因素分析,结果显示KMO=0.492,Bartlett's Test=892.072,P<0.001,7个因子的累计解释率达到75.592%,说明七维度模型能够代表听障儿童学校适应的基本状况。运用单因素方差分析探讨听力状况的相关差异。

3 研究结果

3.1 听力状况

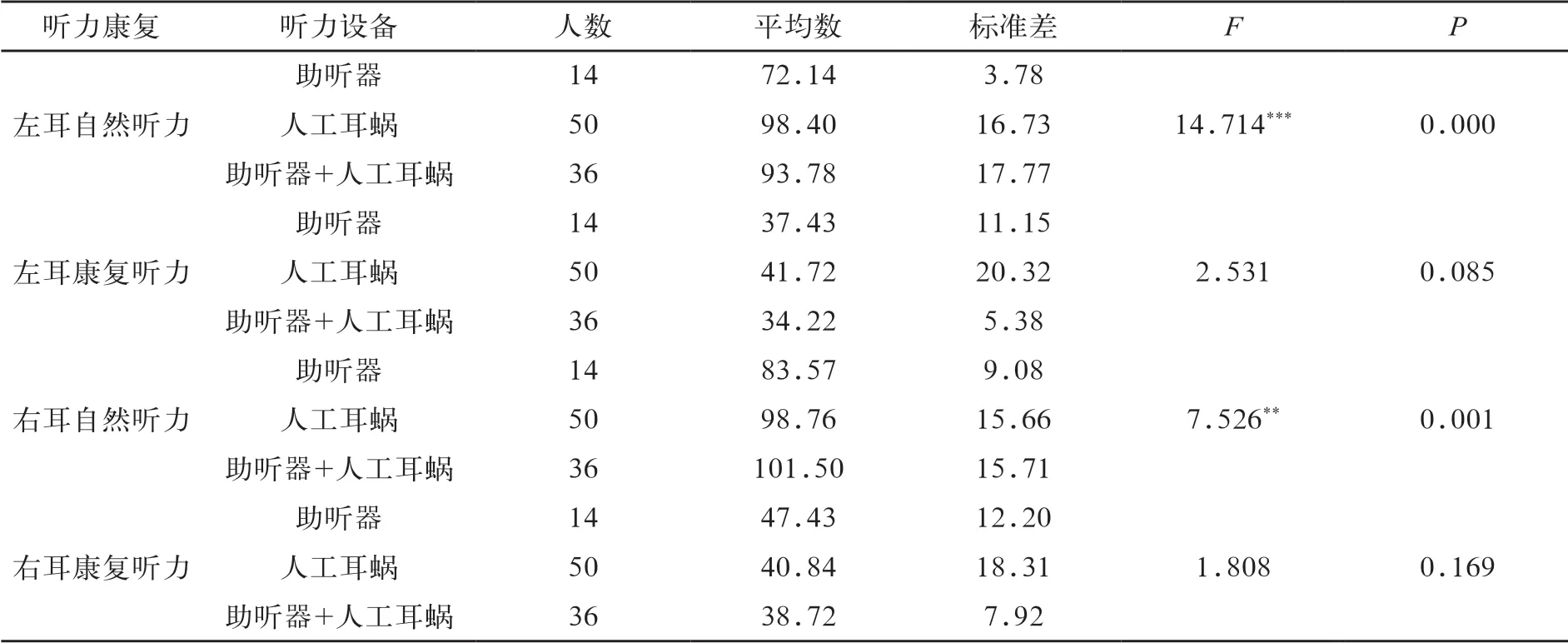

3.1.1 听障儿童的听力康复状况 见表1,被试听力康复训练前,左右两耳的自然听力存在显著性差异(P<0.05),左耳听力显著好于右耳;康复训练后,两耳的听力状况都得到了改善,且两耳之间不再有显著差异(P>0.05),证明了康复训练的效果。两耳的听力状况都得到了极显著改善(P<0.001)。

表1 双耳听力状况的比较(n=100)

3.1.2 听力设备的效果 见表2。在配戴听力设备前,不同听障儿童的听力状况存在显著差异,经事后多重比较,配戴听力设备前,助听器组听障儿童的自然听力状况显著好于人工耳蜗组(左耳,P=0.000;右耳,P=0.003)和两种设备结合组(左耳,P=0.000;右耳,P=0.001),而人工耳蜗组和两种设备结合组之间没有显著差异(左耳,P=0.388;右耳,P=0.681),这是他们选择不同听力设备的前提条件;配戴听力设备后,左右两耳听力康复情况表现出相同的趋势。

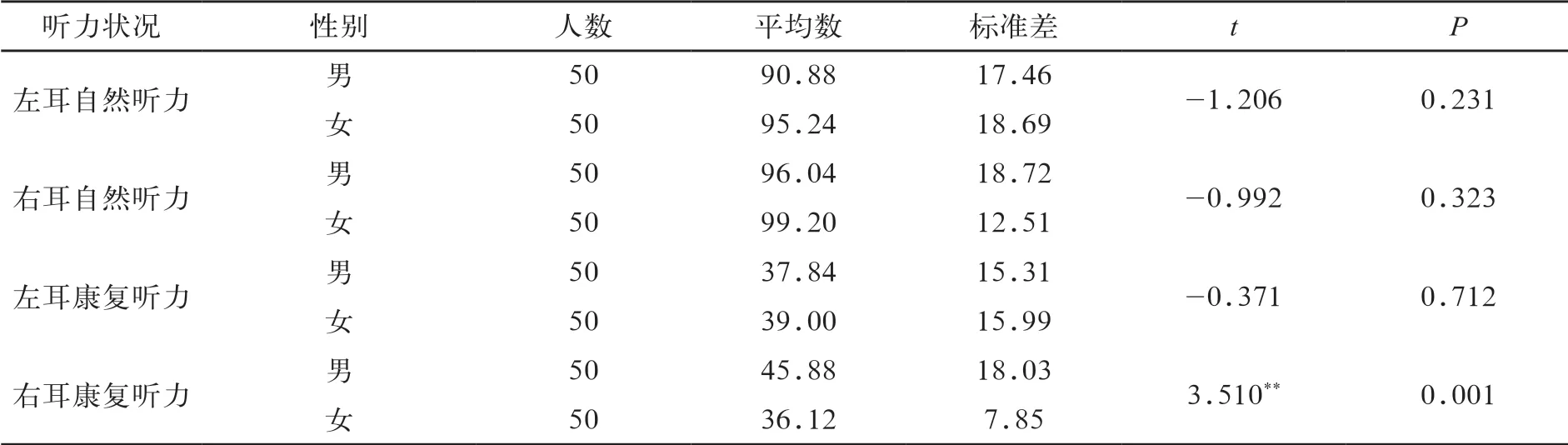

3.1.3 听力状况的性别差异 见表3。康复训练前,听障儿童的自然听力不存在显著差异;在康复训练后,听障儿童的左耳听力不存在显著差异,但右耳听力存在极显著差异(P<0.01),女生的恢复状况好于男生。

3.1.4 听力状况的年级差异 见表4。在康复训练前,右耳的自然听力不存在年级差异,但左耳听力存在差异(P<0.05),事后多重比较显示,幼儿园和小学不存在差异(P=0.303),但幼儿园和中学存在显著性差异(P=0.016),年龄越小,听力状况越好;康复训练后,两耳听力均不存在年级差异。

3.2 听障儿童的学校适应状况

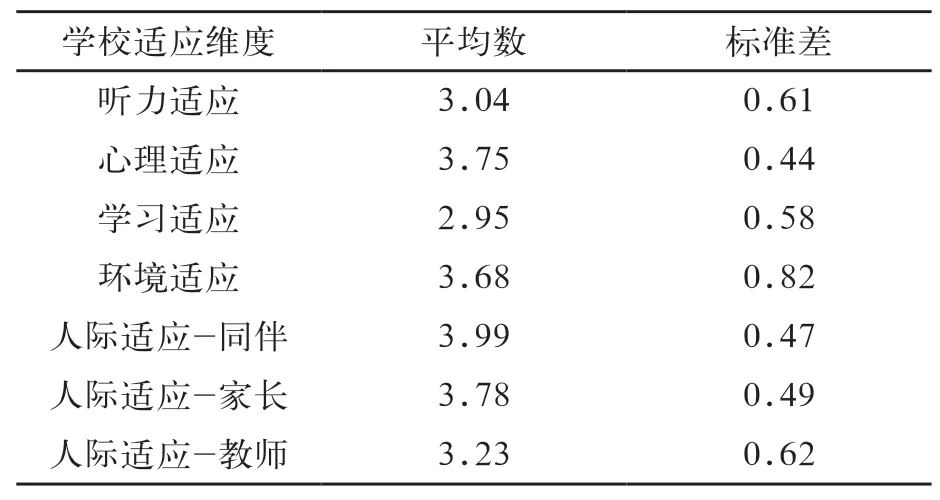

3.2.1 听障儿童学校适应各维度的基本状况 根据评分标准,总平均分在3分左右表示学校适应状况一般,高于3分趋于积极适应、低于3分趋于消极适应。因此,从绝对标准衡量,听障儿童的学校适应状况处于一般水平(见表5)。

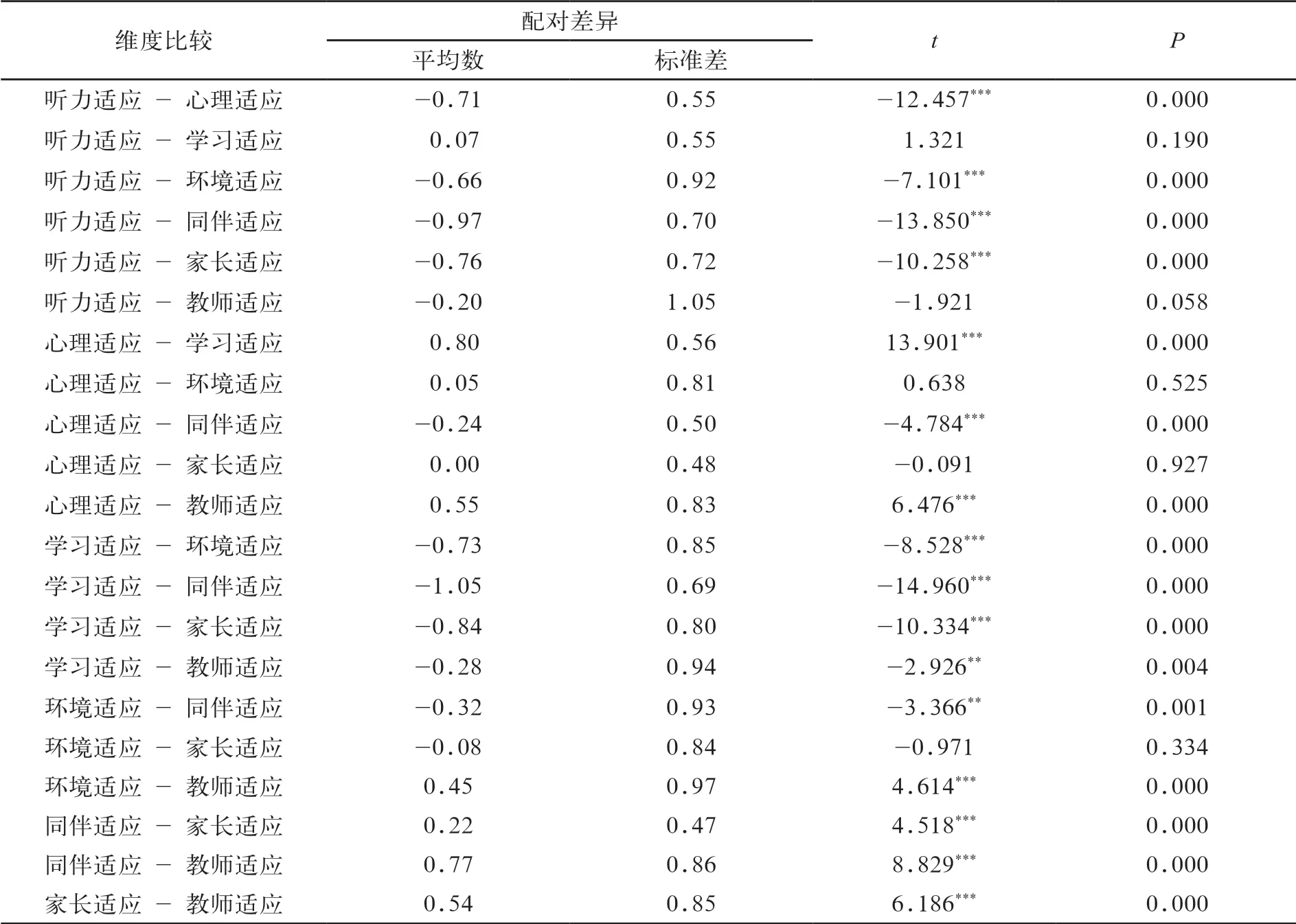

3.2.2 听障儿童学校适应在7个维度的21种配对样本t检验中见表6,除了听力适应-教师适应、听力适应-学习适应、心理适应-环境适应、心理适应-家长适应、环境适应-家长适应5种配对比较不存在显著性差异外,其余各类配对比较均差异显著。此外,依据平均得分,学校适应各维度从高到低依次为:同伴适应>家长适应=心理适应=环境适应>教师适应>听力适应=学习适应。

3.2.3 听障儿童在学校适应各维度上的具体问题 上述结果表明听障儿童在随班就读的过程中,在学校适应的不同领域内所面临的难度并不相同。其中最大困难是语言康复和学习能力问题,而最小的问题是同伴适应。通过整理访谈资料显示,听障儿童提到的听力适应问题主要集中在语言、环境和助听设备方面,大部分调查对象在语言能力和环境配合方面趋向于消极评价,与此同时他们比较认可助听设备的作用,但是很难保证助听设备的日常维护,从而影响听力效果。听障儿童提到的学习适应的问题主要集中在内容理解、课外辅导、回答问题以及学习能力和学习负担的主观评估方面,大部分听障儿童表示不能听懂课堂内容,需要课外辅导,学习压力相对较大,但上课回答问题的压力相对较小,对于自己的学习能力也相对更为积极。大部分听障儿童在随班就读的过程中还是能够得到父母的鼓励,能够与同学保持较为积极的关系,更多的教师也能够照顾到他们的特殊需要,他们自己也能够感受到来自老师和同学的尊重,也更愿意参加学校活动,对于随班就读也有更为积极的认同。因此,听障儿童在学校适应方面还是存在很多积极因素的,但是也不可否认,自身听力的局限性给他们的学习造成了较大困难。

表2 借助听力设备的听力状况比较

表3 听力状况的性别差异

表4 听力状况的年级差异

表5 学校适应各维度的基本状况(n=100)

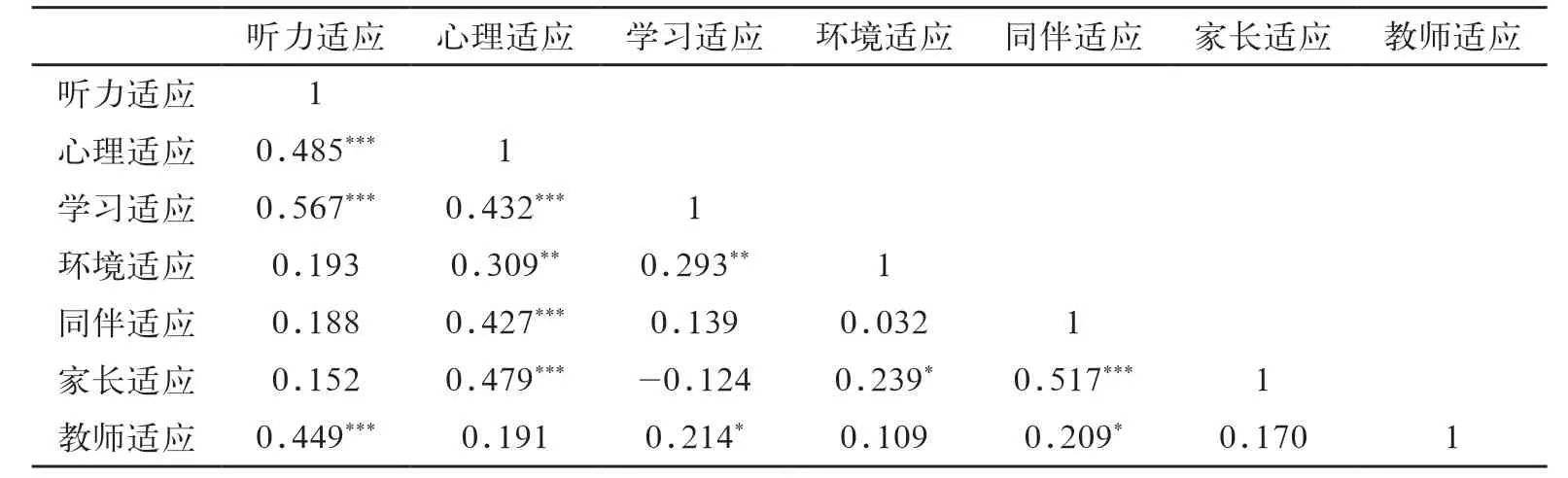

3.2.4 听障儿童学校适应各维度的关系 (本研究表明,听障儿童的学校适应主要集中在听力适应和学习适应方面,在对具体问题的分析中,发现更多地学生在上述两方面表现出消极的态度,而在其他方面则表现出相对积极的态度。学校适应各维度的相关分析见表7,结果显示:首先,与听力适应相关的领域是心理适应、学习适应和教师适应,它们之间具有中等水平的正相关,意味着听力适应状况越好,心理适应、学习适应和教师适应状况也越好。其次,与学习适应相关的领域,除了听力适应外,还包括心理适应、环境适应和教师适应,它们存在中度或低度的正相关,即学习适应越好,心理适应、环境适应和教师适应也越好,但相关程度低于听力适应的相关领域。再次,在这些领域中,心理适应的相关范围最广,它和除教师适应之外的所有其它维度都存在显著的中度正相关,意味着心理适应越好,听力适应、学习适应、环境适应、同伴适应和家长适应也越好。此外,同伴适应和家长适应存在显著的中度正相关,和教师适应存在着显著的低度正相关,意味着同伴适应越好,家长适应和教师适应也越好。但是家长适应和教师适应之间不存在相关,但家长适应和环境适应之间存在低度的正相关。相关分析结果说明学校适应各维度之间存在潜在的相互制约、相互影响的情况。

4 讨论

4.1 听障儿童听力康复状况

随班就读是听障儿童融合教育的最好方式,需要听障儿童自身条件的满足和学校及家庭相关物质条件和人员素质等保障,听力康复是最基本的入学条件。本次调查结果显示,在听力干预前,听障儿童左右两侧的自然听力存在差异,在干预后,两耳之间不再有显著性差异,且两耳的听力状况都得到了显著改善。康复训练基于助听设备的运用,自然听力的差异是听障儿童选择不同听力设备的前提条件,在配戴助听设备进行康复训练后,原有的听力差异消失了,同样显示了康复训练的作用。就人口统计学变量而言,听力状况在一定程度上存在性别和年级差异,康复训练消除了年级之间的差异,但性别差异依然存在。上述结果说明听障儿童在接受听力康复训练后在学校随班就读的情境下,其听力状况能够在较大程度上得到积极发展。

表6 学校适应各维度的比较(n=100)

表7 各维度适应状况的相关

4.2 听障儿童学校适应状况

由于我国特殊教育工作尚在起步阶段,目前有关听障儿童学校适应的研究十分缺乏,因此没有权威的调查工具和常模标准可资借鉴。本调查听障儿童学校适应的7个基本维度进行调查分析。一方面根据绝对标准衡量,上述维度的适应水平基本处于中等层次;另一方面,就相互比较而言,各个维度的适应状况又存在显著性差异,同伴适应相对而言是最好的,而听力适应相对最差,从而影响学习,所以学习适应排在最后。学校适应的各维度之间也存在不同程度的正向关系,其中听力适应和学习适应的关系、家长适应和同伴适应的关系都属于较高程度的相关。

对于听障儿童而言,听力适应和学习适应是随班就读过程中最困难的领域,其次是教师适应,听障儿童可能因为学习问题而影响与教师的关系,之后家长适应、心理适应和环境适应处于同一水平,而同伴之间的交流则相对而言是适应最好的领域,因为这些领域语言表达和沟通所占的比重有所下降,因此听力障碍可能带来的消极影响就有可能下降。最有可能的解释是:听障儿童的听力康复水平与正常学校要求相比存在一定差距,这种差距影响听障儿童的听课效果,所以学习受到了挑战,进而影响与教师的交往,然后拓展到其他领域。有必要具体分析听力适应和学习适应在具体问题上的表现以及听力适应和学习适应与其他学校适应维度的关系。

上述结果意味着各个维度之间存在相互影响、相互制约的共同发展趋势,说明听障儿童所遇到的问题既带有群体的普遍性,不会随着入学时间的延长而得以解决,也不能仅依赖于听力设备的完善而顺利完成学业,听障儿童学习适应的困难表面上是由于听力困难引发的,但是听觉障碍同样也造成了自我接纳、人际交流和认知发展等方面的问题,从而影响听障儿童的学校适应。因此,解决听力障碍儿童学校适应的问题还应该从自身发展的角度更深入地进行探讨。