安徽特色小镇语言景观地理符号研究

——以铜陵大通古镇为例

盛 榕

(铜陵学院,安徽 铜陵 244061)

20世纪70年代,西方学界就城市中的公共空间语言使用问题开始研究,如Cooper&Spolsky以及Hymes等。受益于Landry &Bourhis首次提出的语言景观概念(linguistic landscape),即标识公共空间中的书面文本、符号资源所形成的应用景观[1],之后,Huebner、Gorter、Ben-Rafael等学者相继多视角、跨学科地丰富了国外语言景观的研究成果。通过梳理国内前期文献材料,尚国文、赵守挥的国外研究综述介绍了国外学者Scollon&Scollon提出的“地理符号学”(Geosemiotics)以及Hueber的语言景观“SPEAKING模型”,奠定了国内语言景观理论框架研究[2](P78)。值得注意的是,安徽省语言景观的实证研究仍然只有寥寥数篇。近年来,安徽省语言景观实证研究主要有金怡围绕合肥地铁的场所符号学分析,还有陶嫣红和李光慧、徐茗开展的黄山黎阳古镇实证调查研究[3]。本文的研究以国家AAAA级景区大通古镇语言景观为对象,从语言模式入手,重点调研澜溪、和悦两个历史街区语言分布比例及地域特征,借助铜陵市郊区人民政府相关数据,结合地理符号学理论,对有关发现进行解释。

大通,古称澜溪,位于中国古铜都中部,依九华、靠黄山、畔长江,昔日的“小上海”历史已有千年。如今,依托“长江古驿、江豚小镇”的古风古韵徽州特色,铜陵市郊区大通镇吸引了越来越多的国内外游客熙来攘往。这座秀美的皖南历史文化名镇保留了青砖黛瓦马头墙徽派建筑风格,其语言景观也延续了传统标牌体现传统文化。借鉴于学者Gorter&Cenoz语言景观语料搜集手法,笔者于2018年6月至10月对大通古镇公共语言标识进行采集与分类统计。利用影像设备对语言载体物件进行记录,按照语符种类(汉、英、韩或其他语符)、标牌模式(单语、双语、多语标牌)等属性将大通官方和私人标牌分别进行质性研究,探究大通古镇语言景观的地理符号特征和语用功能。

一、大通古镇自上而下的地理符号语言景观

根据前期的语料搜集材料,调研了大通古镇各大景点,如大士阁、明清古井、天主教堂、古牌坊等,还包括大通主要的历史街区和悦、澜溪老街的路标、指示牌等公共标牌,以及郊区政府相关机构官方标牌。以上的公共场所语言标牌组成了大通古镇自上而下的语言景观。依照Scollon&Scollon提出的地理符号学理论框架,从语码取向(code preference)上管窥大通古镇内双语或多语标牌上语言的先后顺序,以此反映出优先语码的中心位置,折射其权势地位;从字刻(inscription)上看大通官方标牌的表现手法,如书写文体、物质载体等呈现出的意义;从置放(emplacement)角度分析大通官方标牌在其放置地点发挥的语用功能[4](P89)。

(一)大通古镇景区的语言景观

作为国家AAAA级景区大通古镇的澜溪八景赏心悦目,景区的语言景观也别具匠心。2018年6月至7月,笔者搜集了大通古镇景区内的指示牌、提示牌以及各大景点的解说牌共106个官方标牌。梳理搜集的样本语料,发现景区语言符号分别是中文、英文、韩文及拼音,按照景区标牌上的语符搭配有如下四种类型:

数据来源:语料库分析软件Wmatrix比对结果。

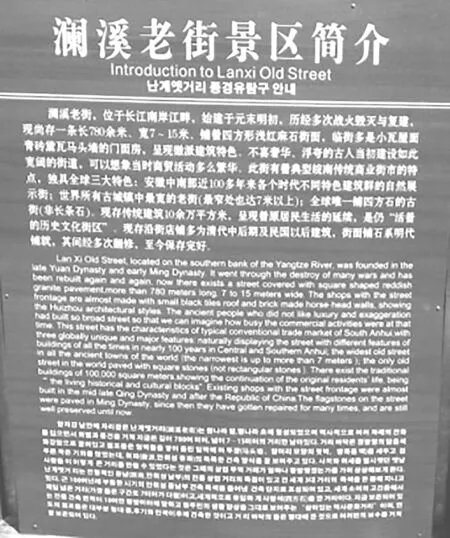

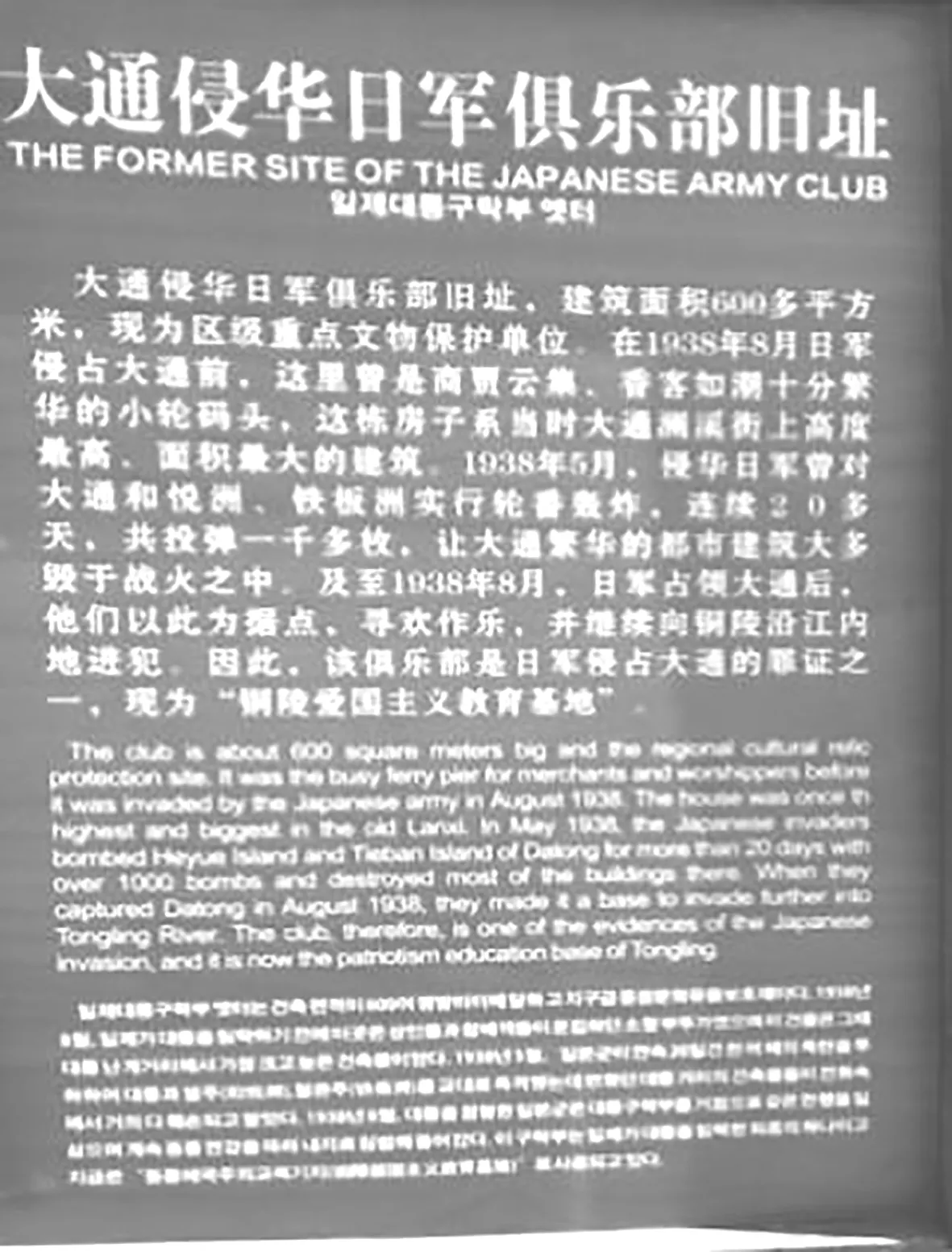

调查发现,大通古镇景区解说牌中的语码组合存在多语现象,主要以中文汉字为主,英文、韩文为中文标题内容配注翻译。比如,老街的多语或双语横向文字排列式标牌中,汉字一律位居标牌上方顶端醒目位置,其他语码符号则置于下方边缘位置,如图1所示,中文汉字标题“澜溪老街景区简介”后面有英文和韩文的翻译,图2中大通侵华日军俱乐部属于历史旧址,与图1语符顺序相同,中文在前,英文和韩文配注翻译靠后。从中,我们看到汉语为优先语符,在景区语言景观中占主导地位。

图1 景区多语解说牌

图2 历史旧址多语解说牌

值得注意的是,大通古镇景区还有部分标牌标题上使用中文和英文,内容仅以英语对照翻译,如图3所示,反映出英语在大通的语言社区中是强势外语。景区旨在吸引更多的外籍游客,然而,大通古镇景区里的方位指示牌还以汉字与拼音为主,虽然有部分指示牌出现汉字、拼音配以韩文或英文,但景区指示牌的外语标注并不统一,如图4所示。鉴于此,为了推动大通古镇国际化的发展,相关语言文字部门需要进一步改进景区里的语言标识,尤其是更大范围地完善景区标牌的中英文等中外文配注,尽快提高大通古镇景区的软实力服务水平。

图3 大通古镇风景区标牌

图4 古镇景区道路指示牌

(二)大通古镇地理指示符号景观

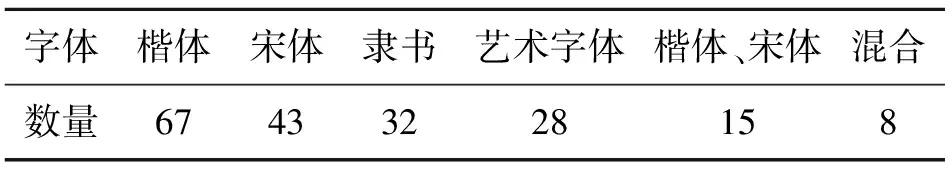

通过梳理大通古镇交通指示标牌及地理路标发现,以汉字为主的标牌占总量的56.3%,从语码呈现方式上看,地理指示标牌字体多以楷体为主,且以宋体、隶书及艺术字体相辅相成,共同展现了中国传统书法的优美,表现了其重视保护历史传统,发扬古镇地域特色的景观构建原则。

表2 大通古镇地理指示标牌字体类型与数量

同时,从指示、提示标牌语言模式上看,依然存在单语、双语及多语符号模式,根据收集的数据显示(见表3),65个样本中单语即汉语为主的比例为36.32%,中英或汉字拼音对照模式的双语标牌占55.62%,中文、英文、韩文的多语模式标识为8.32%。

表3 路标语言符号模式及比例

通过观察路标地理符号信息发现,汉字的顺序和大小优先于其他语符,汉字保留了原有的信息功能,其他的语符为配注翻译传递原有信息。这种所谓的“符号偏好”(code preference)现象被Scollon-Wong解释为设计此类语言景观的考虑因素[5]。如图5、图6所示。

图5 大通古镇双语指示标牌

图6 大通古镇交通提示标牌

二、大通古镇自下而上的地理符号语言景观

按照Landry&Bourhis的定义,自下而上的语言景观指的是私人标牌,即能显示相关倾向和利益需求的商店标牌[6]。大通古镇是昔年的“大通水驿”重要的通商口岸,与安庆、芜湖、蚌埠齐名,并称安徽“四大商埠”,繁盛一时,享有“小上海”之誉。如今的大通老街上依然保留了当年杆秤制作、渔网编织、藤艺编织等传统店铺,大通独有的“白鱀豚”牌小磨麻油、“王制”糕点、大通茶干等都活跃在古镇各大店铺。

(一)大通古镇历史街区自下而上的语言景观

商店名是重要的领域语言,笔者于2018年9月5至19日实地考察了大通古镇澜溪及和悦老街主干道,拍摄记录老街商店名称样本语料378例,对用字用词蕴含的符号信息进行质性分析及讨论,数据统计于2018年9月至10月间完成,试图展现大通自下而上的社会语言生活与地域经济文化特征。

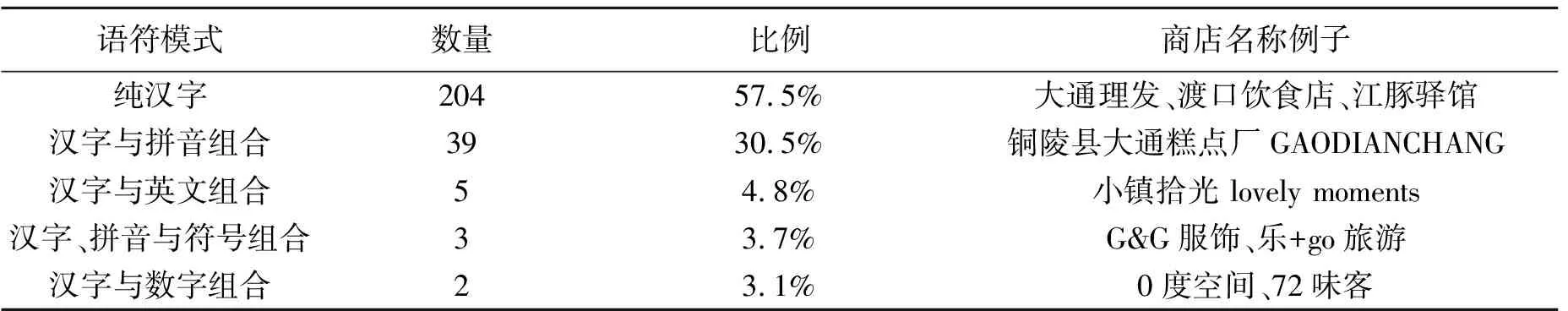

表4 大通古镇澜溪老街、和悦老街商店标牌概况

表5 大通古镇商店标牌语符组合概况

本文搜集的378例非官方样本语料中,主要考察标牌语符情况,即语言文字符号由文字、符号、汉语拼音组成。根据表4、表5数据统计,大通古镇各类商店标牌中汉字占据了显著优势,纯汉字204个,所占比例高达57.5%,由汉字构成的语言景观更好地传达了标牌信息,具有语用信息功能,符合该语言社区群众语言使用特点。同时,笔者发现英文在商店标牌中出现的频率不高,一般以汉字底下配注翻译的形式出现,且仅占4.8%,这与铜陵市区一般商业街的语言景观有所差异,说明大通古镇的国际化水平较低,主要以汉字标识信息进行日常商业往来。为了进一步调研,笔者对大通古镇当地56名居民和44名外地游客随机进行问卷调查,考察他们对大通自下而上语言景观的态度,统计结果如表6。

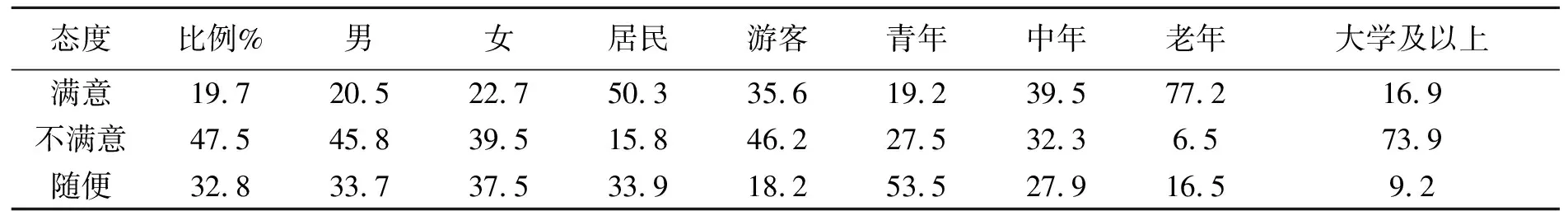

表6 大通古镇自下而上语言景观满意度抽样调查

综上调查,游客和居民对大通古镇的自下而上语言景观的态度不一致,不同年龄、性别、教育程度的人都对此态度不一。青年游客作为大通古镇的消费群体之一,认为大通古镇商店标牌语符组合过于简单,语符多样性、创新性的搭配太少,对其吸引力不够。

(二)大通古镇历史街区地理符号历史化

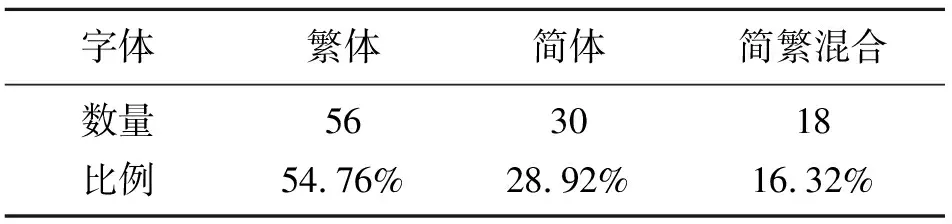

大通古镇自下而上的语言景观借助一定的物质载体,尽力还原老街旧貌,实现“再历史化”[7]。比如,出现在澜溪老街的繁体字商店标牌占54.76%(见表7)。以铜陵市地下精品街为例,主要以简体字标牌为主,86.9%的都为简体字标牌。可见,大通古镇自下而上的语言景观与普通商业街区有所不同,繁体字标牌占据主导位置,凸显了老街厚重的历史文化和地理特色。

表7 大通古镇澜溪老街商店标牌汉字简繁情况

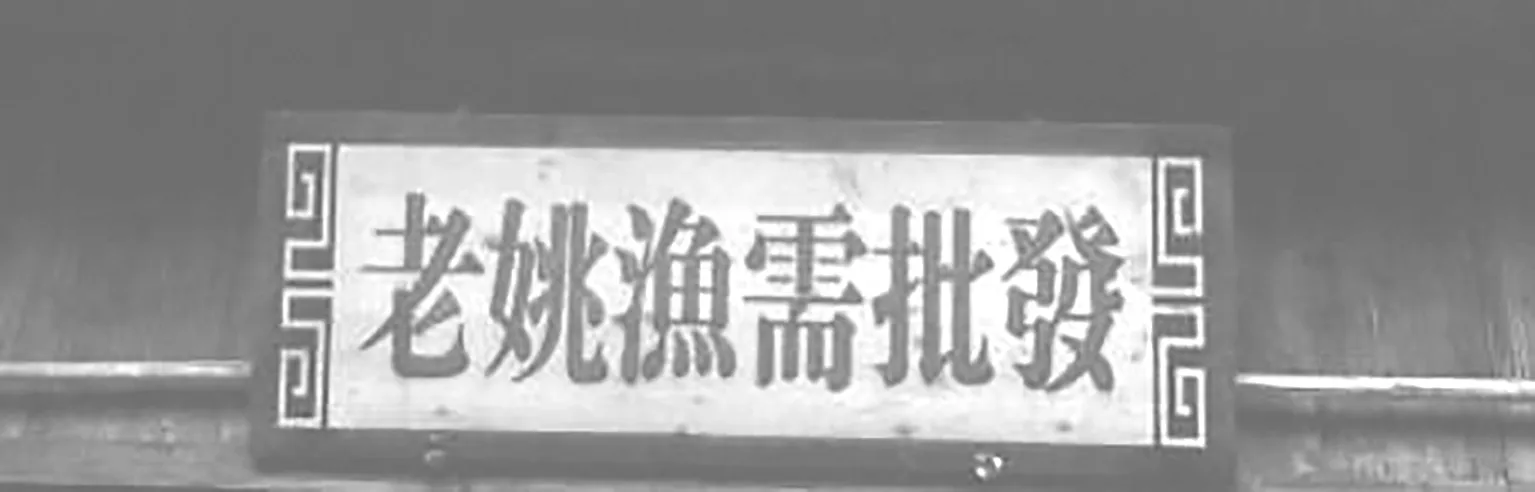

澜溪老街的商店标牌运用繁体字的语码呈现方式,有助于烘托大通古镇的历史文化氛围,体现独一无二的大通地理符号特征。如下图所示,“老姚漁需批發”使用书写体、繁体字语言符号形式,横写右行的书写顺序以及传统标牌匾额,延续了大通因水成邑“江心小镇”的捕鱼传统和荷岛文化习俗;同理,“闌英百貨商店”向接受者传达了标牌的信息。“老姚”“闌英”等历史文化域的称谓,置放在商业标牌中,还原了旧时大通的商业风貌,具备了语言景观信息和象征功能[8]。

图7 老姚渔需批发

图8 阑英百货商店

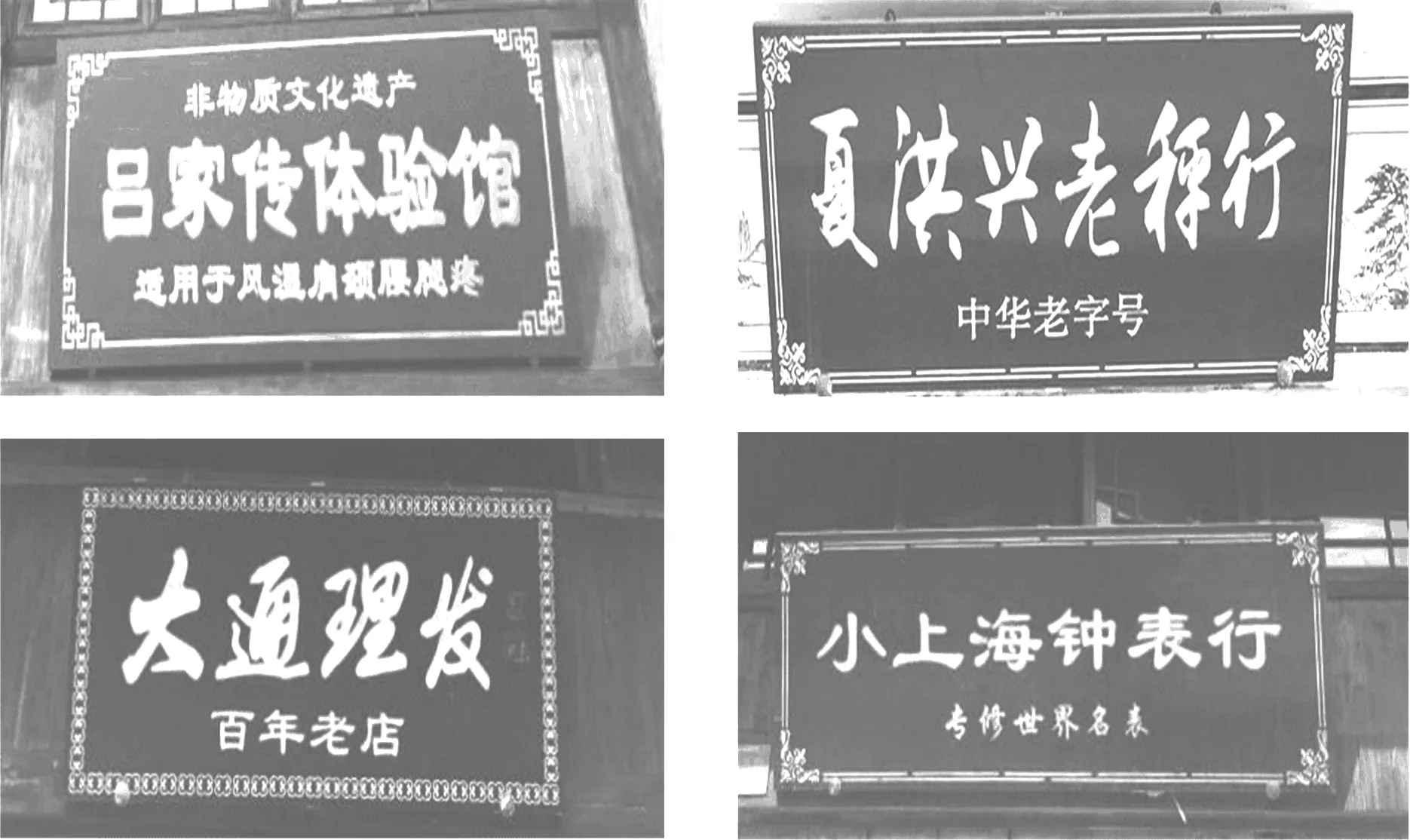

据统计,大通古镇历史老街的商店标牌颜色多为金色黑底为主,其他也有红色黄底(白底)、黑色白底、黄色红底(棕底)等。一般说来,金色黑底沿袭了一贯的传统标牌匾额风格。大通历史街区的商店多为非遗传统老字号商店,因此多采用金色黑底标牌点缀,如图9所示。

图9 澜溪老街传统商店标牌

澜溪老街作为大通古镇主要的历史街区之一,77%的商店标牌沿用了金色黑底的牌匾样式,以汉字语码为主,采用了传统书法字体,如楷书、宋体、隶书等,展现了大通古镇佛国天门、江豚故里、荷岛传奇的文化风貌。如时间域词汇“百年老店”“老茶庄”“中华老字号”等出现在商店标牌中的语符,创设的历史语境有助于历史街区的“再历史化”氛围[9]。再如,场所域词汇“大通理发”“江豚驿馆”“小上海钟表行”“江南陶瓷”“渔民之家客栈”“和悦土菜馆”“佘家贡姜”等显示了大通地理特征。大通有国家级长江淡水豚自然保护区,是“中华白姜”的原产地。可见,将本土化与多样化结合是大通“生活着的历史街区”自下而上景观的一大特色。

三、大通古镇语言景观中存在的问题

通过对大通古镇官方和非官方标牌的实证调查,在568例样本语料中,依然存在非常明显的不合国家语言文字规范之处,主要有如下几个问题需要改正:

(一)官方标牌不规范现象

大通古镇自上而下的公共标牌中,尤其是交通指示双语或多语标牌里,出现了7次以上的汉字拼音及英文拼写错误。比如,古镇交通路标“光荣路”的汉语拼音是“GUANG RONG LU”(如图10所示)。依据国家标准,“拼写普通话以词为书写单位”,“GUANGRONG”在这里应该连写。

图10 大通古镇景区路牌

再如,古镇内交通路标上的“路”英文翻译不统一,“光荣路”标牌翻译为“LU”,而解放路则采用英文单词“road”,还有标牌缩写为“RD”。还出现了单词拼写错误这类低级错误,如图所示,“please”拼写成“pleas”。同样,官方指示标牌也存在翻译不规范现象,例如“禁止停车”的译文“NO PARK”产生了歧义,将“park”等同于“parking”。又如,垃圾箱上的标识recycle,没有采用可回收,应是形容词的形式recyclable。

图11 大通古镇景区提示标牌

以上这些拼写错误、翻译不统一等不规范现象,希望有关部门引起重视,这对于大通古镇的语言景观构建至关重要。注意避免中式英语表达、各种语符混合出现的情况,特别是规避语法、语义错误,不要让外国游客产生误解。如官方警示标牌中“游客止步”应该是“NO Visitors”,而现场的翻译很容易让人误解,产生歧义,“Visitors stop your foot”并不能传达原有信息。还有常见的“禁止吸烟”,有两处的翻译为“NOT SMOKING”和“No smokking”,不仅没有统一,而且表达不正确,应为“NO SMOKING”。官方标识代表了政府和公共事务机构,自上而下的语言景观代表了大通古镇的形象,因此对于涉及重要信息的指示标牌、警示标牌等公共话语,请有关部门注意以上的不规范现象,统一官方标牌的配注翻译,力求创设专业的自上而下语言景观。

(二)非官方标牌不规范现象

大通古镇商店标牌繁体字使用率远高于简体字,经过实证调研发现,其中也存在有繁体字、异体字不恰当出现在自下而上的语言景观中的现象。依照国家语言文字规范办法要求,“各类标牌用字理应使用规范汉字,繁体字和异体字标牌上应有相应的规范汉字配注”[10]。繁体字在大通古镇非官方标牌中是随处可见的,虽然创设了“再历史化”的语言情境,但是过多地使用在私人标牌上,甚至出现明显的用字不规范问题,值得有关部门重视,采取相关措施,鼓励古镇非官方标牌的规范性语言景观构建。

图12 大通古镇老街百货商店

图13 大通古镇老街古玩商店

如下面图所示,“铜陵县大通百货综合商店”中的“大”字有缺失,长此以往对大通古镇的形象有所影响。图13中商店标牌中使用的异体字并不容易辨认,也没有规范汉字的副牌备注,这样既不符合国家语言文字有关规范,也对外来游客产生困扰。这样的不规范用字现象在非官方标牌中比较常见,自下而上的语言景观创设者在语言选择上与国家规定不一致,尽管国家明确要求商店标牌应采用规范汉字,避免其他语符多次反复出现,但是现实情况中语码混合现象明显并不尽如人意。

四、结语

语言作为区域范围内的人文景观,主要表现于物质载体上的印刷物、楹联和牌匾。安徽省特色小镇作为新兴旅游热点,对其社会语言状况的研究具有重要指导意义。本文对铜陵大通古镇进行个案实证研究,利用数月时间收集语料和进行分类研究,立足社会语言学理论视角,从大通古镇自上而下、自下而上的语言景观中解释其象征意义和符号信息,关注安徽省特色小镇公共空间和场所中的语言不规范现象,探索背后的权势关系和大通古镇社会语言生态。后期研究将对安徽省特色小镇语言景观的相关问题整理出相关解决措施,以期促进安徽省特色小镇旅游业发展和提高其语言景观水平。综上,安徽省特色小镇语言景观研究大有可为。

——上汽大通D90……虞展