中国古代诗歌的空间形态

李乃刚

(皖西学院,安徽 六安 237012)

从空间角度考察中国古代诗歌,一般较多地着眼于诗歌对于地理空间的描写,或是对于意象空间的营造,而较少地从其自身形态入手。这里所说的形态包含两个方面:一曰形,二为声。从形的角度进行考察可以很容易发现,汉字自身的形就具有很强的空间特性,那么经过精心布局后的诗歌也必然被叠加上某种空间的属性。从声的角度考察可以发现,古代的诗歌大都为吟唱而作,为了能够在听者心中产生共鸣,势必要达到某种音响效果,也可以被视为一种空间效果。

一、中国古代诗歌的视界空间

从外部形式的演变过程来看,中国古代诗歌经历了从四言到七言的演变,但不论是哪种诗体,都呈现出一种相对稳定的形态结构。比如,《诗经》通常以四言为主,采用诗行的形式建构而成,即两句为行,两行成章,四句构成一个小单元。每一句又要求四字组成,这样每一小章就有十六字。若将这十六字落于绢帛之上,则排列上横竖整齐,端庄稳重,视觉上给人以建筑美的享受。后期的五言、七言律诗等等都在外部形式上有相应的要求,在整体造型上都趋向于达到一种建筑或几何上的空间美感。

中国古代诗歌还存在一定数量的异体诗,可以更加直接肆意地表现空间。所谓异体诗,即打破常规诗体格式创作而成的诗歌,其中尤以宝塔诗和回文诗为最。宝塔诗,顾名思义,其状如宝塔,由每一诗行逐步增加字数而成,结构浑然天成而意蕴不稍减。在宝塔诗最为大家熟悉的可能要数白居易的《一七令·诗》:

诗

绮美,瑰奇

明月夜,落花时

能助调笑,亦传别离

调清金石怨,吟苦鬼神悲

天下只应我爱,世间唯有君知

自从都尉别苏句,便到空宗送白时

据《唐诗纪事》卷三十九所载,此诗为当时诗坛名人共九人,聚于兴化亭为白居易送行时所作。其形式被称为“一七令”,即打破律诗常规格式,由一字句逐渐增至七字句,层层累积而成,状如宝塔。其余各人也按照此令,一一作诗,一时传为佳话,并被后人不时仿效。宝塔诗虽未成为主流,但不难看出,其创作难度丝毫不亚于寻常的格律诗。从审美的角度来看,宝塔诗除了具备一般律诗的韵律美,更将古代诗歌的建筑美也即空间美表现得淋漓尽致。

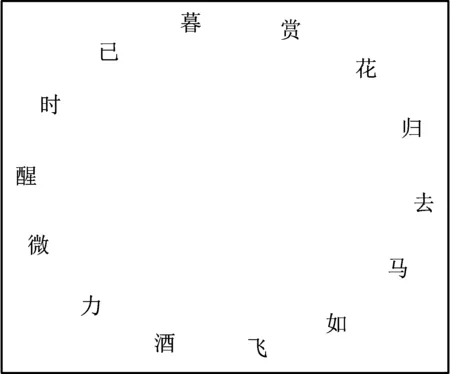

另一种非常有意思的异体诗形式就是回文诗。据唐代《乐府古题要解》记载:“回文诗,回复读之,皆歌而成文也”。回文诗既可以用常规的诗行表现,也可以诗图的形式出现,通常为一时自娱,或为聚会游戏增添乐趣。借助诗图形式表现的回文诗中,较为经典的一篇是北宋秦观写给苏轼的,如图1。

图1 秦观所作回文诗

此诗共有14字,须将每句的后几个字叠加使用,即上一句的后半句是下一句的前半句,才可排列成一首七言绝句,如此回环勾连即为回文诗。秦观的这首回文诗正确的读法为:赏花归去马如飞,去马如飞酒力微。酒力微醒时已暮,醒时已暮赏花归。这首诗的绝妙之处就在于用最少的汉字可以最传神地表达意境,充分展示了汉字的巨大魅力和诗人高超的诗歌才华。除此之外,这首回文诗还在文字和图像之间建立起一种联系,即汉字可以图像的形式表意。我们可以将14个勾连起来构成一个圆形的回环,也可以通过叠加的方法构成一个28字的方形。圆形活泼生动,方形中规中矩,两者动静成趣,都可以恰如其分地发挥诗歌的功能。

有的学者甚至从这首诗中解读出古代哲学的意蕴,认为这种形态的灵活变化可以折射出中国“天圆地方”的古代哲学思想[1]。笔者十分赞同这个观点,因为中国自古以来都传承着辩证统一的哲学思想,所谓“天圆地方”可以视作这种哲学思想中独特一种的时空观。中国古代诗人在这种哲学思想中浸润成长,受到这种时空观的熏染,以文字为载体,以空间或图像为形式抒发情感,则是再自然不过的事情了。秦观的这首回文诗将14个字首尾衔接而成圆环,看似游戏的成分很大,实则充满灵动,与古代哲学“天圆”的思想十分暗合。《庄子·天道》中说:“其动也天,其静也地”。“圆”,作为一种空间形态,是一种运动的形态,孕育着变化,充盈着想象,它与相对静态的“方”互为映照,互成和谐。

在回文诗中还有一幅堪称经典的《璇玑图》。据传这幅诗图为魏晋三大才女之一的苏蕙,利用五彩丝线在一方锦帕上织就而成。全图共841字,纵横各29行,无论正读或反读、斜读或交互读,还是退一字读、叠一字读,皆成文章。据统计,整幅图共可得三言、四言、五言、六言、七言诗共3752首,实在旷古烁今。通常以为,诗歌以文字为载体,就其书写和阅读而言,本质上具备时间的属性,是单向线性的。但是,此诗图完全打破了诗歌书写和阅读的传统属性,在书写和阅读上可正可反,可直可斜,可进可退,把诗歌变成一种多向性、多维度的文体。这种做法本质上是充分利用空间的维度,将空间的属性强加于诗歌之上。从视觉效果来看,这幅诗图不仅具有传情达意的文学功能,还具备一定赏心悦目的视觉功能,文字的时间性和图画的空间性兼而有之。

中国古代诗歌的空间形态还表现在题画诗上。题画诗是无声画和有声诗的一种有机结合,即所谓“诗是有声画,画是无声诗”。题画诗通常都是在画面空白处所作,其作用是与画作实物部分形成一种虚与实的对应,完善画作整体的空间布局。更为精妙之处在于,画面的诗在创作完成之后,与原本的画作自然地融合重铸,形成一种新的空间结构。这就是说,诗与画的结合不仅体现在两者传递共同的情感上,也体现在两者逸然结合的形态上。比如在反映恬静自然的花鸟画作上,题画诗的形态也适意工整;而在反映古然苍劲的松石画作上,题画诗的形态也变得飞扬不羁。法国华裔学者程抱一认为,在画作上引入一行行诗句,是对空白空间的一种“洞穿”,在空间意象之外,揭示了画家的记忆。诗与画的协调统一,创造出一个完整而有机的四维宇宙[2](P17-18)。

从以上的论述不难看出,中国古代诗歌在外部形态上具有丰富的多样性,可以是稳重的方形、模仿现实建筑的宝塔形、变化多端的圆形;可以绣于绢帛之上,以诗图的形式出现;也可以与绘画直接结合,以题画诗的形式出现。但不管是哪一种形式,都可以视作是对文字载体天然的单一线性的挑战,是对视界空间性的积极尝试

二、中国古代诗歌的音响效果

中国古代诗歌在其发展历史上一直与音乐渊源保持着非常密切的联系,诗常可歌,歌常伴乐[3](P115)。《诗经》三百首也大多与音乐有关,其中的《颂》是周王室和贵族宗庙祭祀的乐歌,《雅》是周人的正声雅乐,《风》为各地流传的民歌。再比如乐府诗,是古代专为配乐演唱的诗歌。到了唐代,诗歌的创作达到顶峰,诗歌与音乐的结合也日渐成熟。其中,词也称“曲子词”,就是专为已经存在的曲调而填写歌词的诗歌形式。唐宋时期,许多著名的诗人同时也是杰出的音乐人,如唐代的王维和温庭筠、宋代的李清照和姜夔等等。此时的诗歌与音乐相通,诗人与音乐家相融。“诗人走向一种关于宇宙的音乐视观,而音乐家则寻求内在化诗人创造的意象。”[2](P21)

通常以为,诗歌以文字为载体,以可阅读为准则存在于平面的纸张上。但纸质和文字只能视作诗歌存在介质的一种,它同时还存在于声音中,存在于人们的吟诵中,而且诗歌借助声音的节奏和韵律,还可以表现出一种音乐性,即通常所说的音响效果。

我们先说诗歌的节奏。朱光潜以为,诗歌节奏的效用在于与读者身心内在的节奏相一致,使得读者感受到愉悦和放松[3](P119)。比如,李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》中的头两句“弃我去者,昨日之日不可留;乱我心者,今日之日多烦忧”,和后两句“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”,节奏似浮云流水,与许多满腹愁肠人的心境十分契合,读起来朗朗上口,因而成为千百年来的传唱经典。中国古代诗歌的节奏感在律诗上得到了最充分的体现,律诗的节奏是通过声调的规律性变化实现的。其中五言律诗的节奏形式通常为:平平平仄仄,仄仄仄平平。仄仄平平仄,平平仄仄平;或:仄仄平平仄,平平仄仄平。平平平仄仄,仄仄仄平平。七言律诗的节奏形式通常为:平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。平平仄仄仄平平,平平仄仄平平仄;或:仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。平平仄仄平平仄,仄仄平平平仄仄。

汉字有四声:平、上、去、入,其中平声对应四声中的第一声,仄声则对应其他三声。一般来说,平声在声调上平稳温和且音节较长,仄声在声调上有升有降且音节短促。律诗就是利用这两类声调的交替反复营造出一种律动,恰如音乐的旋律,或低抑或高扬,或顿挫或绵长,充分表现声音的美感,达到一种“余音绕梁”的空间效果。试着诵读“国破山河在,城春草牧深”(杜甫《春望》)、“秦川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”(崔颢《黄鹤楼》),可以非常具体地感受到诗歌的美感不仅存在于那些传神的文字中,还存在于那缭绕在耳畔美妙的音符中。这是一种奇妙的化学反应,恰如朱光潜所描述的:“人体中各种器官的机能如呼吸、循环等等都是一起一伏地川流不息,自成节奏。这种生理的节奏又引起心理的节奏,就是精力的盈亏与注意力的张弛,吸气时营养骤增,脉搏跳动时筋肉紧张,精力与注意力亦随之提起,呼气时营养暂息,脉搏停伏时筋肉弛懈,精力与注意力亦随之下降。”[3](P117)

节奏的技巧还体现在细节之处,如叠字的使用。叠字,又名“重言”,系指由两个相同的字或词组成的词句。叠字的使用在《诗经》中就频繁出现,在宋词中达到高峰。最经典的代表如李清照的《声声慢》,开篇就连用7对叠字:“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨切切”,成功地营造出一种凄凉的情境。再如柳永的“念去去千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”中,“去去”“沉沉”将离人的不舍和沉重心情渲染到极致。在中国古代诗歌中,叠字被广泛使用,其效用就在于借助声音的回环往复,达到一种音响的空间化效果。

除了节奏,另外一个可以制造诗歌音乐效果的途径就是用韵。所谓用韵,就是在诗行或诗句的尾部,通过同一音素的重复对比而形成的一种律动。“同声相应谓之韵(《文心雕龙·声律》)”,韵的种类也很多,但主要表现为采用相同或相近的韵母押韵。用韵现象自《诗经》以来就大量存在,至唐宋时期尤为普遍。在五言和七言律诗中,通常是偶行押韵,也可以是首行押韵。举例来说,杜甫的《月夜》首句不押韵,二、四、六、八行押an韵:“今夜鄜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安。香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。何时依虚幌,双照泪痕干。”而文天祥的《过零丁洋》的首句押韵,二、四、六、八行押ing韵:“辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。山河破碎风飘絮,生世浮沉雨打萍。惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

用韵从根本上来说,其作用就是通过对同韵字的反复吟唱,形成一种声音上的回环,达到一种和谐的音响效果。朱光潜对于“韵”的描述极为生动:“韵是去而复返、奇偶相错、前后相呼应的……犹如京戏、鼓书的鼓板在固定的时间段落中敲打,不但点明板眼,还可以加强唱歌的节奏。”[3](P117)

中国古代诗歌为何能够与音乐发生如此密切的联系呢?其原因可以追溯到汉字本身。与西方文字不同,汉字是集音、形、义于一身的,且一字一义,音和义可以构成一种直接的对应。这就是说,“当我们在读一首诗时,音节的延续与意义的展开构成一种同步关系,他们之间在位置上的对等造成了意义与音节的对等”[4](P147)。

当诗歌借助节奏和韵的规律性变化实现了音乐的效果之后,我们可以将其视为一种对于介质的突破,即诗歌从文字载体的二维平面介质,跃入音乐所存在的立体空间介质,诗歌的存在形态因而也不再单一。

三、结语

一般以为,只要是以文字为介质的文艺作品,本质上都是时间属性的,如小说、散文等等,诗歌也不例外。这一点可以从莱辛那里得到印证,他认为,“时间上的先后承续属于诗人的领域”[5](97)。简单说,文字表达的连续性与时间的连续性一致,这叫历时性。对此,不少学者如陈振濂则持反对意见。在他看来,中国诗与西方以叙事为传统的诗歌不同,以唐诗为代表的律诗从一开始就选择了空间性格,从不将叙事作为主要任务,是“非时序的”[4](P17)。陈振濂为了论证中国古典格律诗与空间的密切关系,花了很大的篇幅分别从意象和组织结构两个方面加以论述,非常具有说服力。

笔者的论述也正是从陈振濂的观点出发,试图从诗歌的形和声两个角度,对于中国古典诗歌的空间属性加以进一步的论证。需要说明的是,陈振濂所论的意象和组织结构是一种内在的、深层次的命题,而本文所说的外部形态和音响效果是一种外在的、表象的命题。具体来说,这里的形态是视觉的,音响效果则是听觉的。如果将这两种论述结合起来,则可以更好地说明中国古代诗歌的空间性。