尚礼则昌,礼兴则民寿 :读板桥印存散札(之二)

艾 珺

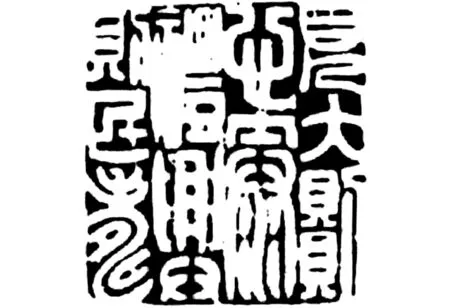

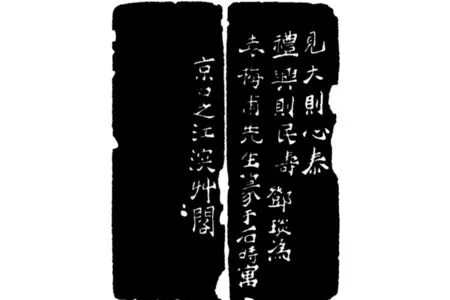

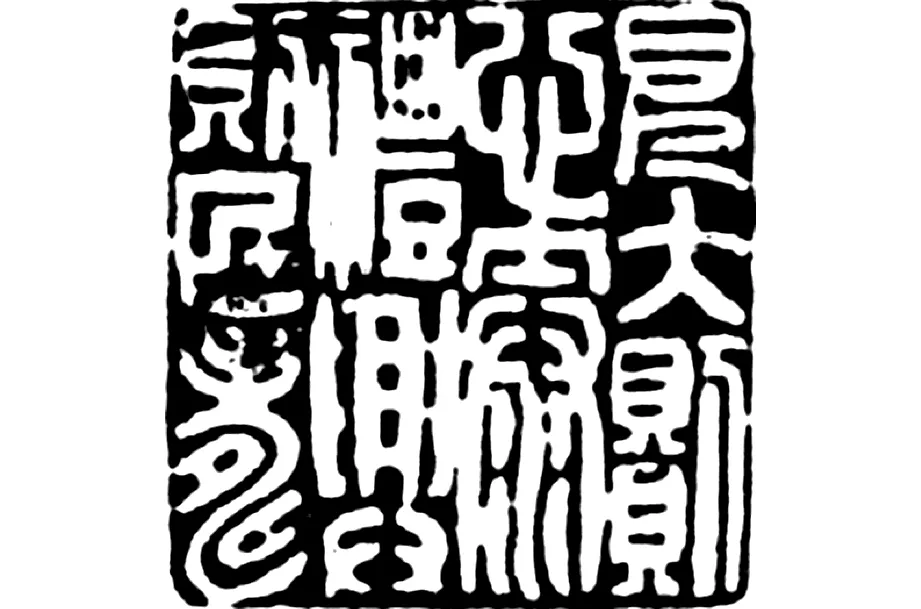

嘉德2018秋季拍卖精品展的众多古董珍玩中,有一方清代书法纂刻家邓石如的青田石白文印章《见大则心泰礼兴则民寿》,边款,“见大则心泰,礼兴则民寿。邓琰为袁梅甫先生篆于石,时寓京口之江深草阁”。据传,先后经由东瀛篆刻名家家河井荃庐、小林斗庵师生递藏过的此印,可能是时下古玩市场所见邓石如篆刻的最佳作品。期间,不仅有中国篆刻家曾在小林斗庵书斋见赏并钤过印模,还相传有清末印谱着录。谁在哪部印谱见到过着录此印,不得而知。不过,《郑板桥印册》倒是辑有一方印文相同且印面与此颇为相似的印章,而且还有一方《礼兴则民寿》朱文印章(见本期封底)。郑板桥这两方用印出自谁之铁笔,抑或自刻,未见着录说明,亦不得而知。两印之间有何关系,不得而知,至少可见两人均认同印文的表述。

邓石如的青田石白文印章《见大则心泰礼兴则民寿》

读此印,不觉思考起“扬州八怪”之“怪”与“礼度”这个话题,漫为卮言。

以《周礼》为滥觞而由孔子倡导推广的传统礼法已经畅行了三千多年。

汉语辞书中的“礼”,甚是丰富。关系社会制度者,不外两项。一是指礼仪与习俗,若《周礼·天官·大宰》所言“六曰礼俗,以驭其民”,亦如明唐顺之《救荒渰记》 :“使有力者皆如君,其所以兴起礼俗而有裨于国家休息生养之效岂小也哉”。再即礼仪法度,若《商君书·更法》 :“及至文武 ,各当时而立法,因事而制礼,礼法以时而定,制令各顺其宜”。孔子早年以恢复周礼为己任,儒家即以“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉!为仁由己,而由人乎哉?”,以“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”(《论语·颜渊》)为自我行事准则。事实上,两者一向交互一体,“修身齐家治国平天下”唯一之“器”也。

日本小林斗庵所藏邓石如篆刻《见大则心泰礼兴则民寿》

由并非宗教性质的儒家的礼教养成了中国人源远流长乃至根深蒂固的“家国情怀”传统。这一点,17世纪“身在此山中”的中国著名思想家顾炎武、黄宗羲、王夫之们,仍属于积极教化者,而法国启蒙思想家、社会学家孟德斯鸠在其著名的《论法的精神》关注到了,“中国的立法者们所做的尚不止此。他们把宗教、法律、风俗、礼仪都混在一起。所有这些东西都是道德。所有这些东西都是品德。这四者的箴规就是所谓礼教。中国统治者就是因为严格遵守这种礼教而获得了成功”。

法国另位今天看来似可谓未免有“亲华”倾向的启蒙思想家伏尔泰,却盛赞这种“家国情怀”传统,“儿女孝敬父亲是国家的基础。在中国,父权从来没有削弱,一省一县的文官被称为父母官,而帝王被称是一国的君父”,“根本的法律是 :帝国是一个家庭,因此,公共事业被视为首要义务”。

印文“见大则心泰,礼兴则民寿”思想,若探源,则似当出自《孔子家语·贤君》所谓“敦礼教,远罪疾,则民寿矣”;又似与明代著名思想家颜元所谓“国尚礼则国昌,家尚礼则家大,身尚礼则身正,心尚礼则心泰”一脉相承。纵观古今中外人类文明史,社会的昌盛发达,无不依赖于国泰民安稳健的社会秩序。无序即乱,虽道是“乱必治”“大乱之后必有大治”或是“大难兴邦”,然其“治”是要付出惨痛代价的,“大难兴邦”是人间正道的无奈与曲折。

《郑板桥印册》辑收的《见大则心泰礼兴则民寿》

“礼”者,可以总括为秩序,涵盖了多重意义的秩序。或言之,“礼”的核心是制度,其本质则是秩序。远未走出农耕文化传统沟垄的中国社会,深陷的是“礼治社会”,以“礼制”治国的“礼法”社会。文明和畅的社会生存秩序,迄今仍是人类苦苦探求的理想家园。

《论语·阳货》云,“君子三年不为礼,礼必坏;三年不为乐,乐必崩”之“礼崩乐坏”,系就有违礼俗制度而言。章炳麟《与简竹居书》之“中唐以来,礼崩乐坏,狂狡有作,自己制则,而事不稽古”,说的则是东周以来的历代典章制度的无序。“文革”之乱,显然是中国当代社会史上的一次“礼乐崩坏”。

以郑燮为代表的“扬州八怪”所谓的“怪”是一种表述,这种表述的诉求,在于——

安身立命,跳不出所处时代的局限。怪杰“郑板桥”们以其之“怪”抗衡旧礼俗礼法,但不会成为揭竿而起的陈胜、吴广,啸聚山林的瓦岗寨单雄信、秦叔宝,“替天行道”的水浒梁山好汉。同理,亦不应苛求艺术家们个个都兼为哲学家、思想家吧。

以郑燮为代表的“扬州八怪”之“怪”在何处?首先是突出地体现为艺术创新,勇于突破传统法度,追求标新立异、别辟蹊径、技法不落窠臼。清人蒋士铨评论“板桥体”云,“板桥作字如写兰,波磔奇古形翩翩。板桥写兰如作字,秀叶疏花见姿致”“未识顽仙郑板桥,其人非佛亦非妖。晚摹《瘗鹤》兼山谷,别辟临池路一条”,另位评论家蒋宝龄谓之“可谓抉其髓矣”(《墨林今话》卷一),可谓切中“怪”之肯綮。石涛认为“古人须眉,不能生我之面目;古人肺腑,不能入我之腹肠。我自发我之肺腑,揭我之须眉”,主张“师造化”“用我法”,反对“泥古不化”,其思想非但于当代画坛石破惊天,对后世亦影响深远。如此这般,群体中各具风姿,开风气之先,令人耳目一新,以鲜明个性而总成为中国文化史上一代光彩照人的著名美术流派。

板桥自嘲诗云 :“教馆原来是下流,傍人门户过春秋。半饥半饱清闲客,无锁无枷自在囚。课少父兄嫌懒惰,功多子弟结冤仇。而今幸作青云客,遮却平生一半羞。”他先是有幸藉科举出仕一时脱困成为“海内贤豪青云客”(借李白《忆旧游寄谯郡元参军》诗句),未几又弃官沦为隐逸市井的艺人。

郑板桥之“怪”的人格基础是民本思想,他出身卑微,身世坎坷,深知民间的疾苦,这也促成了他的叛逆心理和与此密切关联的正直品格、傲然风骨。虽道是“康熙秀才、雍正举人、乾隆进士”,却能够“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情”(《潍县暑中画竹呈年伯包大中丞括》),及其《悍吏》《私刑恶》《孤儿行》《逃荒行》等作品的题旨,并在范县、潍县知县任上因助民胜讼等而得罪豪绅罢官离去重归以鬻艺为生,显然与礼法时政相悖。“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚韧,任尔东西南北风”(《题竹石画》),显示的内在品格、风骨,则是不轨于世俗之“怪”。

“扬州八怪”群体的日常举止行为,对当时官场的卑污险恶、世事不公等深恶痛绝,甚至以不削为伍以示清高;但是,虽特立独行亦不乏自虐、自嘲,却并非像晋代文人似的故意装痴耍怪、哭笑无常那样放浪发泄,应该说,“怪”而不失出当时礼教之度。“不学礼,无以立”(《论语·季氏篇第十六》),“礼”始终是其人生处世和艺术的底线。情至浓际可痴狂,但“桥到船头自然直”也。

“礼义廉耻,国之四维,四维不张,国乃灭亡”(《管子·牧民)。“人无礼则不生,事无礼则不成,国无礼则不宁”(《荀子·修身》)。“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”“天下兴亡,匹夫有责”是一种“家国情怀”。郑板桥用印所表达的“见大则心泰,礼兴则民寿”,也是一种“家国情怀”,亦当属在“礼”也。

很难想象,若不幸置身于“文革”之“礼乐崩坏”乱世,“扬州八怪”会如何?鲁迅会如何?历史难以假设,但需预防重演。事实上,“扬州八怪”和鲁迅皆无可复制。

古今中外,无不有其特定的“家国情怀”。秩序使然,公序良俗使然。全球化、地球村时代应有怎样的“家国情怀”呢?“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人”,鲁迅认为这些苟利社稷、生死以之者是中国的脊梁。鲁迅揭露、痛斥吃人的礼教,发出的是呐喊,射出的是匕首投枪,同样不失“家国情怀”。鲁迅是中华民族的“旗手与民族魂”,是一个民族精神之所在,是一个民族的凝聚力之所在,维护鲁迅也是一种应有的“家国情怀”。

是为“尚礼则昌,礼兴则民寿”也。

——扬州八怪书画精品展

——天津博物馆藏扬州八怪精品展