申克分析法与传统分析法之视角对比

——以解读拉赫马尼诺夫《前奏曲op.23 no.5》为例

郭佳媛

(上海师范大学,上海 200235)

一、《前奏曲op.23 no.5》的音乐分析

本部分将从曲式结构分析、主题动机分析、力度表情分析三个角度对《前奏曲Op.23 No.5》进行音乐分析,从整体上对本作品进行细致剖析。

(一)曲式结构分析

《前奏曲Op.23 No.5》为复三部曲式。

在中部结束回归主题时出现了5小节假再现,力度突然降至ppp。这里运用了主部旋律,并通过速度、节奏由慢到快,力度从弱到强,调性的回归,将音乐情绪推向了高潮。

最后的coda有15小节,旋律都是围绕g小调I级进行展开,动机仍然使用了部分节奏动机,仿佛是整个乐曲的较大补充句,最后通过音区的不断降低,力度的不断减弱,使乐曲停留在g小调I级上完满终止。

整体调性布局上为g小调为主,贯穿平行调bB大调,并到达属大调-D大调。通过以上分析,可以发现作者对于整体曲式布局、调性、动机、旋律的逻辑都有一定的安排,呈现出“动—静—动”的特征。

(二)主题动机分析

本作品在主题动机上的最大特点是呈示部的民间舞蹈节奏动机与展开部的拉赫马尼诺夫式旋律动机①形成鲜明对比。

呈式部的民间舞蹈动机是由前八后十六+左右交替式八分音符组合而成(见谱例1),主干音采用连断的半保持奏法,多为主和弦分解,使主题跳跃感强,类似进行曲的铿锵有力。

谱例1

展开部运用了拉赫马尼诺夫式旋律动机,高声部的旋律声部节奏动机为两个八分音符+四分音符,旋律走向多为级进,音区较高较密集;低声部的伴奏织体以连续的十六分音符三连音进行,音区较低跨度较大(见谱例2)。高低声部均为连奏,使得整个旋律舒缓融合,不同层次音形的交织更凸显了中部的立体感和细腻性,正如里斯曼评论道:“它具有俄罗斯风景画的无限魅力。”②

谱例2

而随后,通过假再现对作品速度、力度、调性回归、情绪再现的“重新启动”,使展开部与再现部没有隔阂地完美连接,并通过再现部主题的回归把全曲推向高潮。这样的方式是拉赫马尼诺夫最喜爱的创作手法之一,③其中兼具古典及浪漫主义时期的音乐特点,融合了贝多芬的平衡、力度和柴可夫斯基的忧伤、壮烈。④

呈示部、再现部与展开部不同主题节奏动机、旋律织体的对比,使整个作品色彩对比突出,曲式结构框架明显,更可以体现出拉赫马尼诺夫在创作时对全曲的整体性把握和巧妙的对比性构思。

(三)力度表情分析

作品的力度和表情记号也是分析中值得注意的地方。

1.力度变化

谱例3是整个作品中各种力度出现的小节及次数的梳理表。从中可看出整个作品力度运用范围广,渐强较多,配合作品情绪变化明显。

呈示部(1-34)力度变化为p—f—ff—dim—p,代表着第一部分中动机和情绪的分配。在ff时达到呈示部的中心和高潮,然后配合减弱,引入展开部。

谱例3

展开部(34-49)力度变化为p—dim—cresc—mf—cresc—p—dim—rit。作曲家通过延绵不断的琶音进行,在“暗流”中不断涌动,情绪随着乐句和力度不断起伏。

再现部(50-86)力度变化为ppp—p—f—ff—fff—sfz—dim—f—p—pp。在假再现处“暗流”停止,乐曲逐渐回到主题,通过力度的变化,主题的再现部分的力度比开始部分的力度表现得更为激烈,力度似喷发的火焰般持续增强(从ppp-fff),可以看出中部“暗流涌动”之后,终于将整个作品情绪喷发到了顶点。直到coda,力度在左右交替的分解和弦中,逐渐冷却,呼应开头。

通过整首作品的力度变化解析可看出,无论是呈示部、展开部还是再现部,乐曲的力度变化始终是跌宕起伏,变化多端的,其中既体现了三个部分各自独立的力度构思,又体现出作品的整体性延展,对深入认知作品有着重要作用。

2.表情记号

整个作品突出的表情记号有四处,分别是第1小节处:Alla marcia(进行曲式的风格),音乐符号呈现出整齐明确的前八后十六音符,表现出俄罗斯民间舞蹈的形象。第35小节处:un poco meno mosso.(稍放慢的),这一部分与乐曲的主题部分的速度形成了鲜明的对比,呈现出柔美,歌唱性的形象。第52小节处:poco a poco accelerando e cresc. al Tempo 1(跟着乐曲的进度一点点加快速度与音量),最后至58小节Tempo 1回原速。

从表情记号的变化可以看出,乐曲由进行曲速度,进入了稍慢的抒情速度,然后通过减慢,再逐渐加快,最终回原速的表情记号的设置方式。整个作品表情记号随着主题动机和力度的分配进行融合,对全曲的认知起到重要作用。

从以上三个角度(曲式结构分析、主题动机分析、力度表情分析)进行分析后可看出,整个作品不论是从篇幅框架构成、主副主题动机分配、力度表情融合促进等各方面,都体现出作品严格的曲式框架逻辑性。

二、《前奏曲op.23 no.5》的申克分析

海因里希·申克(Schenker Heinrich,1868.6-1935.1)出生波兰的奥地利音乐理论家。他把毕生精力用在对作曲理论的探索和追求上,并提出一个新的理论体系,在他最后一本著作《自由作曲》中发表,即现今被人熟知的申克分析法。

申克的理论概念是建立在有机连贯性理论基础之上,即把音乐作品作为一个有机整体进行分析,构成音乐的各要素在有机整体中是相互联系相互依存的。⑤基于有机连贯性的理论基础,申克提出了结构水平的概念,将音乐作品中不同水平上的结构层次归纳为背景(基本结构)、中景(包含几个不同水平上的结构层次)、前景(去除细节性表层性的东西)。结构与延长的理论是申克体系的核心。结构是代表稳定的因素,一般表现为和声进行,延长是音乐中的动态因素,即对位运动。针对如何更好地运用实践,申克开创了一种图表分析技术,它可以很好的展现显示调性的贯穿,和弦在有机体中的功能作用,音乐的组织逻辑等。尼古拉斯·库克(Nicholas Cook)在《音乐分析指南》(A Guide to Musical Analysis)一书中点评申克对巴赫《C大调前奏曲》(《平均律钢琴曲集》第一册第一首)的分析时,对申克图表分析法评价道:“把一部音乐作品把一部音乐作品比作是对一个简单的基础和声进行的一种大型装饰,或甚至就是一个得到大规模扩充的终止式。”⑥

通过对《前奏曲op.23 no.5》的曲式分析我们可以看出整个作品是复三部曲式,调性布局以g小调为主,贯穿平行调bB大调,并在中部结束处(48小节)到达属大调-D大调。

如果按申克分析,以调性和声布局作为划分基准,此时整个作品可简化还原为g小调的I-V-I,其中D大调是整个作品的高潮,当作g小调的V级出现作为中部。这样作品又可以重新以g小调的I-V-I重新划分为三个部分。

(一)第一部分:g小调:I(1-47小节)

由于第1-47小节都是围绕g小调:I级展开,故申克分析中看为第一部分,谱例4是这部分的中景图,从中可以看出直到D大调I级出现前,整个结构是两次g小调的和声进行,即I-III-IV-V,I-V-I,基本结构线条为87654321。

谱例4

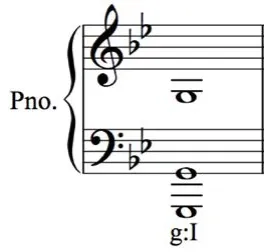

对谱例4的中景进行进一步精炼,得到谱例5。可以看出在D大调I级出现前,整个结构都是围绕g小调的I级展开的,可以精炼为g小调I级。而48小节出现的D大调I级,由于D大调作为g小调的属大调,D大调I级又可以看成g小调的V级功能。结合起来看,可以构成谱例6的两个背景和弦。

谱例5

谱例6

(二)第二部分:(48-54小节)

由于48-54小节在D大调上,相当于主调g小调的属功能,故申克分析中看为第二部分。由谱例7的中景可以看出,第二部分的主要功能和弦是D大调的I-IV,相当于g小调的V-I(见谱例8,背景)。

谱例7

谱例8

(三)第三部分:(54-86小节)

由于54-86小节回到g小调,故申克分析中看为第三部分。由谱例9的中景可以看出,第三部分的主要功能和弦回到g小调,和声进行为I-III-IV-V,I-V-I(见谱例10,中景简化后)。经过进一步简化还原,可将第三部分整个看作g小调I级。(见谱例11)

(四)小结

从以上三个部分可以看出,第一部分主要和弦构思为g小调I级,第二部分主要和弦构思为g小调V级,第三部分主要和弦构思回到g小调I级,整个作品都围绕g小调的I-V-I展开,具有明显的规律性。(见谱例12,全曲总背景)

谱例9

谱例10

谱例11

谱例12

三、两种分析法之视角对比

通过对本作品的传统音乐分析和申克分析,可以得出两种不同的划分标准:曲式分析上是按照严格的曲式框架进行划分,划分依据是每个段落的逻辑性,以乐句乐节作为划分方式。这种分析法有利于加深对作品主题旋律动机和力度表情的框架感建立,可以更加系统的了解作品;但在调性分布上由于受到曲式框架的制约,而使调性服务于曲式,作用性也被曲式框架截断,对于整个作品的内在线条逻辑性把握稍有欠缺。

而申克分析打破了曲式分析的框架界限,而是按照调性和声的功能贯穿发展为线索,故划分的结果也大不相同,尽管中部到g小调V级(谱面为转到D大调)的小节数很少,但在整体和声框架中,占据着非常重要的地位,更代表着全曲的转折点和高潮。这种分析法站在调性和声的视角,注重作品的内在线性逻辑,突出整体统一性;而因此打破了主题动机等的划分依据,在此方面受到制约。

四、结语

通过对拉赫马尼诺夫《前奏曲op.23 no.5》运用申克分析和传统音乐分析可看出,这两种方法都来自各自不同的划分视角,音乐分析更多以框架建构为基础,而申克分析则以调性和声为线性贯穿支点,故两种方法得到的结果和产生的作用也大不相同。这引导我们在分析时为了对作品有更全面的认知,必须采用多方法多角度,从不同的侧面剖析,以达到不同的划分依据和探究思路。

通过这两种不同的划分结果,更引导我们在演奏本作品时,不仅仅要根据曲式结构的划分,对不同段落的不同节奏型和织体有不一样的表达,还需要关注整个作品的调性和声贯穿,心中有一个完整的结构逻辑线条,在不同的功能进行时采取适当的突出,更加全面细致地指导分析和演奏。

注释:

① 武晓亮.拉赫玛尼诺夫《g小调前奏曲》演奏分析[J].艺术评鉴,2017.

② 马冬莉.拉赫玛尼诺夫《24首钢琴前奏曲》研究[D].河南大学,2007.

③ 孙思冰.描摹灵魂的声音—谈拉赫玛尼诺夫的《g小调前奏曲》[J].艺术教育,2013.

④ 郭瑞玺.拉赫马尼诺夫钢琴曲《g小调前奏曲》op.23 no.5的演绎分析[J].大舞台,2015.

⑤ 于苏贤.申克音乐分析理论概要[M].北京:人民音乐出版社,2001.

⑥ 尼古拉斯·库克 著,陈鸿铎 译.音乐分析指南[M].上海:上海音乐出版社,2016.

——以勃拉姆斯《c小调第一交响曲》为例