基于覆被变化的贵州草海自然保护区生态系统服务价值研究

郝新朝,安裕伦*,朱启雄,伍 显,陈啟英,安宏锋,夏 林

(1 贵州师范大学地理与环境科学学院,贵阳 550001;2贵州省山地资源与环境遥感应用重点实验室,贵阳 550001;3贵州省第一测绘院,贵阳550001;4贵州省环境监测中心站,贵阳550001)

覆被变化即土地利用变化,是自然因素和人为活动共同作用的结果,是人地关系作用的直观体现。林地、草地和耕地等类型的土地利用均被人们所熟知,相关研究也是数不胜数[1-2]。近些年,随着生态文明建设的发展,有“地球之肾”美誉的湿地也渐渐成为人们讨论研究的焦点。最早定义湿地的是美国鱼类和野生保护局提出的“39号通报”,指被浅水和有时被暂时性或间歇性积水所覆盖的低地。湿地包括草本沼泽、木本沼泽、藓类沼泽、湿草甸、塘沼、淤泥沼泽以及滨河泛滥地等等,是水陆相互作用形成的独特的生态系统,在保持生物多样性和珍惜物种资源、蓄洪防旱、降解污染、调节气候和控制土壤侵蚀等方面具有重要功能[3]。草海是贵州省最大的淡水天然湿地湖泊,也是典型的高原喀斯特湿地生态系统,更是我国一级保护鸟类黑颈鹤的主要越冬栖息地[4]。生态系统服务功能是指生态系统和生态过程所形成的及所维持的人类生存所必需的环境条件和效用[5]。生态服务功能是环境对人类的反馈和潜在回报,生态服务价值是生态服务功能的直接经济体现。土地利用变化将直接影响到生态系统服务功能和服务价值。

自Costanza等[6]在1997年发表文章以来,国内外很多学者从不同的角度对湿地生态系统服务价值展开了探讨和研究[7-13]。然而,针对喀斯特地区高原湖泊生态系统的研究尚不全面。前人研究大都集中在草海地区的植被[14-15]、水质[16-17]以及土壤[18-19],对其生态系统服务价值的评估研究[20-21]较少,并且只是对草海单一年份的生态服务价值作了量化评估,缺乏多时空的研究和对比分析,不能体现其生态变化情况。本研究以草海自然保护区土地利用变化为依据,采用转移矩阵,结合修正的生态服务价值系数,对其近20年的生态系统服务价值以及时空演变进行量化评估和对比分析,进一步揭示生态系统服务价值的时空演化特征机制。开展草海自然保护区的覆被变化和湿地生态服务价值研究,对其生态环境和生物多样性的保护具有一定的参考价值。

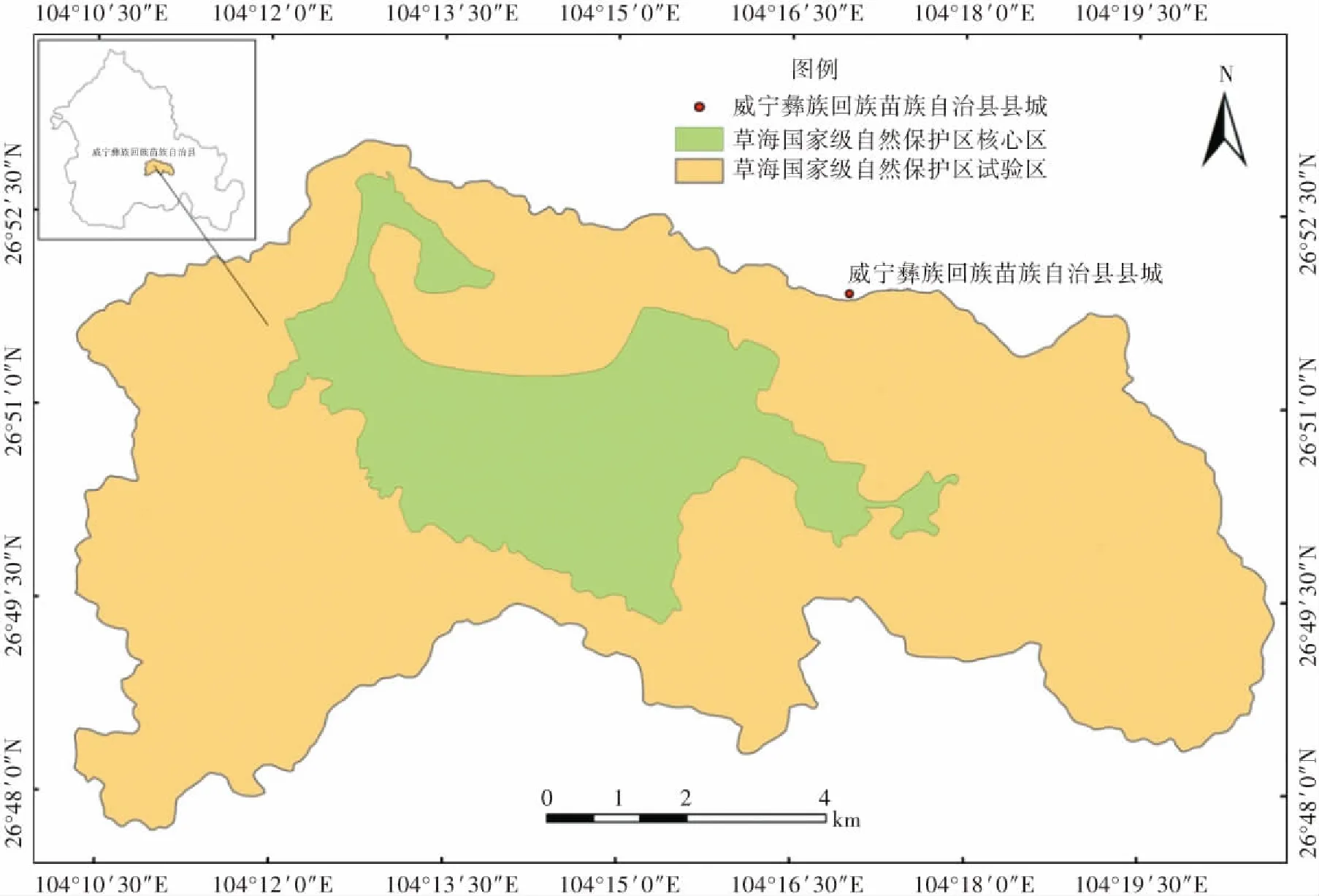

图1 草海自然保护区区位示意Fig.1 Schematic diagram of the location of Caohai Nature Reserve

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

从20世纪50 年代开始治理草海生态问题,但成效甚微,1982年又重新蓄水,恢复生态,1985年,草海自然保护区成立。1992年经国务院批准,晋升为国家级自然保护区[22]。草海国家级自然保护区,位于贵州省西部威宁县城西南面,地理坐标为东经104°09′—104°21′,北纬26°47′—26°54′,面积约100 km2;属亚热带高海拔湿润季风气候,夏无酷暑,全年温度偏低,年均气温约为10.4℃,无霜期195 d,年均降水量约为 801.5 mm,是一个典型的高原湿地生态系统[21]。草海水体面积约为46.5km2,四周水系呈放射状分布,海拔2 171.7 m,保护有黑颈鹤等鸟类170多种,鱼类10余种。

1.2 数据来源

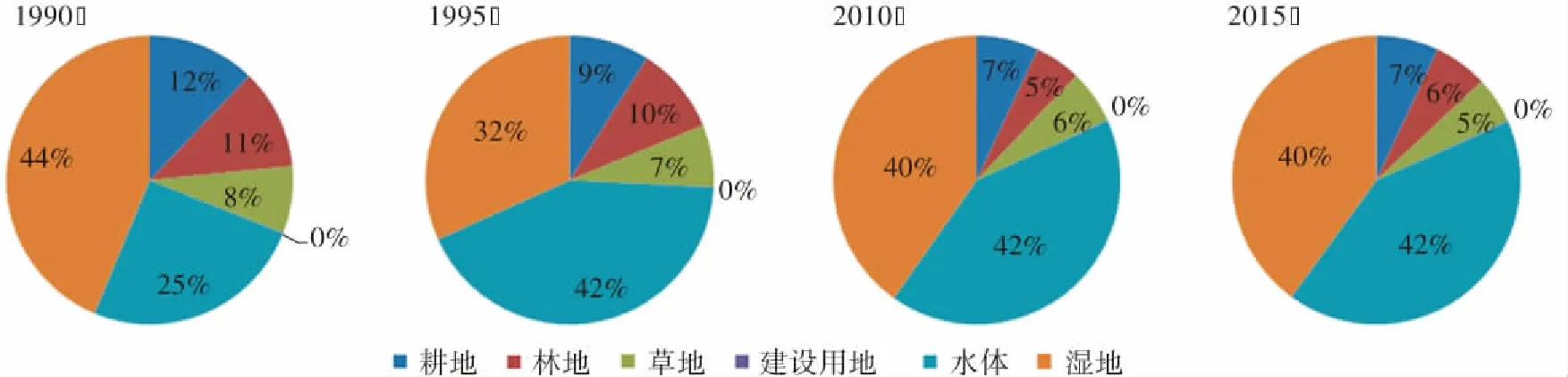

1990年、1995年、2010年以及2015年土地利用数据由LandsatTM影像获得,利用ENVI和ArcGIS软件进行大气校正、波段组合以及裁剪等数据预处理,以1∶10 000地形图校正,在ArcGIS中进行人机交互式判读解译,根据贵州地区实际土地利用特点和影像解译标准,将土地类型分为林地(针叶林、阔叶林、疏林地、灌木林)、耕地(山区旱地、水田)、草地(灌草丛)、水体(湖泊、水库坑塘)、湿地(草本沼泽、滩地)、建设用地(城乡居民点建设用地、区域交通设施用地)6个一级类别以及13个二级类别。其中研究区2010年土地利用数据对比于全国生态环境十年变化(2000—2010年)遥感调查与评估贵州省专题项目的数据,2015年的矢量数据参考该年贵州省环境监测项目数据,分类结果精度均在93%以上。由于全国生态环境十年变化(2000—2010年)遥感调查与评估贵州省专题项目已对贵州省地区做了调查和评估,且两者选用方法、选取指标和当量因子各异,得出的价值量结果也就不尽相同,但总体趋势还是一致的。为避免重复,本研究比较研究保护区成立初期的五年和近五年来的变化情况。

图2 草海自然保护区各时期土地利用情况Fig.2 Land use map of Caohai Nature Reserve in each period

2 研究方法

2.1 土地覆被变化计算

为反映土地利用变化对其生态服务价值产生的影响,选取土地利用变化量、变化幅度和变化速率作为重要指标进行研究。土地利用变化计算方法如下:

土地利用变化幅度[23](Pi):Pi=(Ub-Ua)Ua×100%

(1)

(2)

式中,Ua、Ub为研究初期和末期某一土地类型的面积,T为研究时段长。

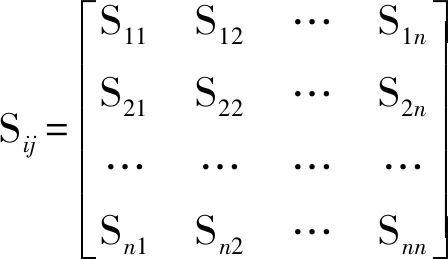

土地利用转移矩阵是研究土地利用类型之间相互转化方向和数量的主要方法。它能具体反映土地利用变化的结构特征和各类型间的转化方向[25],其表达式为:

(3)

其中,Sij表示研究期内第i类土地向第j类转化的面积,i为初期土地类型,j为后期土地类型,n为土地类型数量。

2.2 生态系统服务价值计算

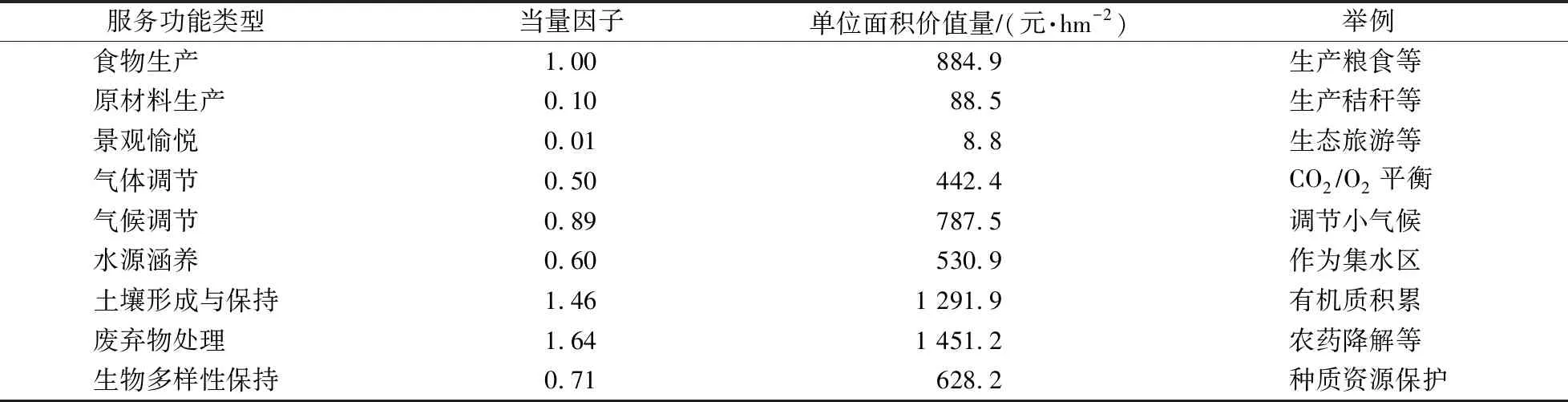

对生态服务功能的研究和分类层出不穷,目前得到较大认可的是联合国千年生态系统评估(简称MA)的分类方法,MA将生态系统服务功能分为供给服务、调节服务、支持服务和文化服务四类[26]。生态系统服务价值简单来说就是服务功能的经济体现。根据谢高地等[27]提出的全国农田生态系统单位面积生态服务价值当量(表1),以及周传艳等[28]结合贵州省实际情况,得到修正后的贵州省各类生态系统及其生态价值服务单价,对其服务功能进行价值量评估。

表1 我国农田生态系统单位面积生态服务价值量

随着我国经济的快速发展,物品单价在不断的变化,单价的升高和降低都会使得计算结果产生偏差。前人的研究大都是以同年的价值单价乘以该年的面积,但这样计算出该年的生态服务经济价值量,缺少多时空的研究分析,不能准确反映生态质量的变化情况。为了便于比较分析,统一选取2005年的生态价值服务单价(表2)。

表2 贵州省各类生态系统及其生态价值服务单价

根据各土地利用类型的面积和单位面积的生态系统服务价值量,计算自然保护区生态服务总价值为:

(4)

式中:ET为每年生态系统服务总价值(元);Si为i类土地利用类型面积(hm2);Cij为每年单位面积生态系统服务价值(元hm2)[27]。

3 结果与分析

3.1 土地利用变化与分析

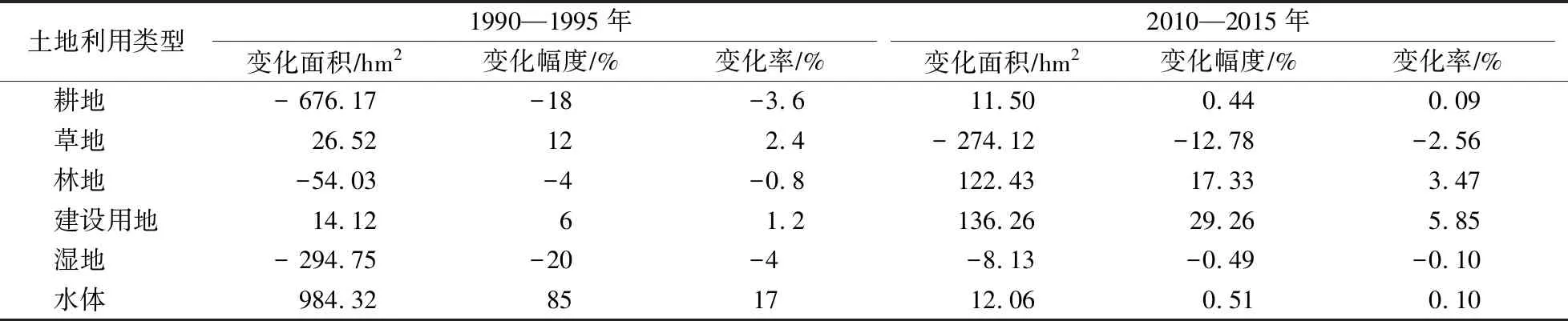

借助ArcGIS软件对四期矢量数据的土地利用类型进行统计,由公式(1)、(2)得出表3结果。

从表3可以看出,(1)1990—1995年,水体面积的变化幅度最大,次之为湿地和耕地,林地和建设用地的变化最小。(2)2010—2015年,建设用地变化最为明显,其次为林地和草地,耕地、湿地和水体变化最小。(3)1990—1995年,水体增加面积最多,耕地面积减少。1992年草海国家级自然保护区成立,政府部门加大对草海保护区的保护和生态修复措施,退耕还草使得草地面积略有增加;退耕还湖、蓄水等使得草海水位上升,湖面增大,导致周围耕地、滩涂湿地被水淹没,水体增大,周围耕地和湿地面积减少。(4)2010—2015年,草地面积急剧减少,建设用地和林地面积明显增多。城镇化建设使得城镇面积增大;随着生态文明、生态建设不断深入人心,环境保护意识不断提高,人们对周围环境的破坏逐渐减少,林地面积增加,但围湖造田现象仍然存在。

表3 土地利用变化幅度和变化率

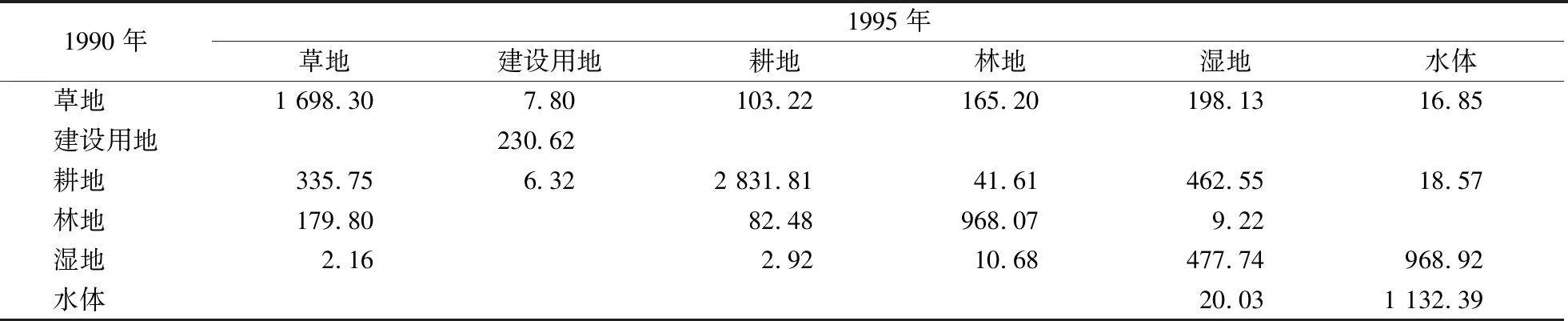

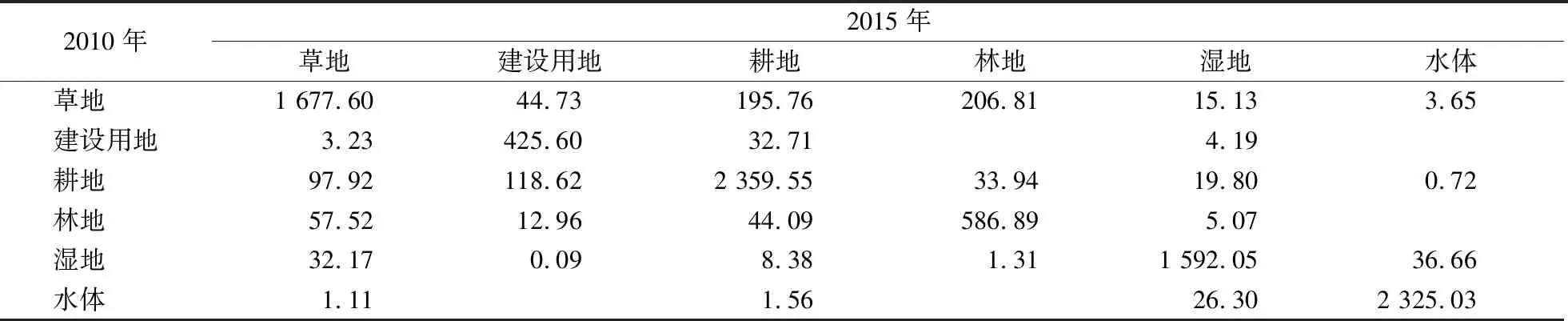

把1990年、1995年和2010年、2015年分别叠加分析,统计得到其土地利用转移矩阵(表4、表5)。

表4 1990年和1995年土地利用转移矩阵

表5 2010年和2015年土地利用转移矩阵

从表4和表5得知,水体、湿地、建设用地、草地、耕地和林地之间相互转化,各种土地利用类型之间转换频繁。1990—1995年,水体、草地和建设用地面积增加,耕地、林地和湿地面积减少。退耕还草使得耕地转变为草地,草地面积增加,耕地面积减小;草地和林地之间相互转化,林地面积略有减少;湿地面积减小,主要是因为水位升高,水体面积增大。2010—2015年,草地减少,耕地面积增大,主要由部分围湖现象和开垦草地造成;建设用地面积增大;林地面积增大主要来自于草地转化;水体和湿地面积基本不变。

3.2 生态服务价值动态估量

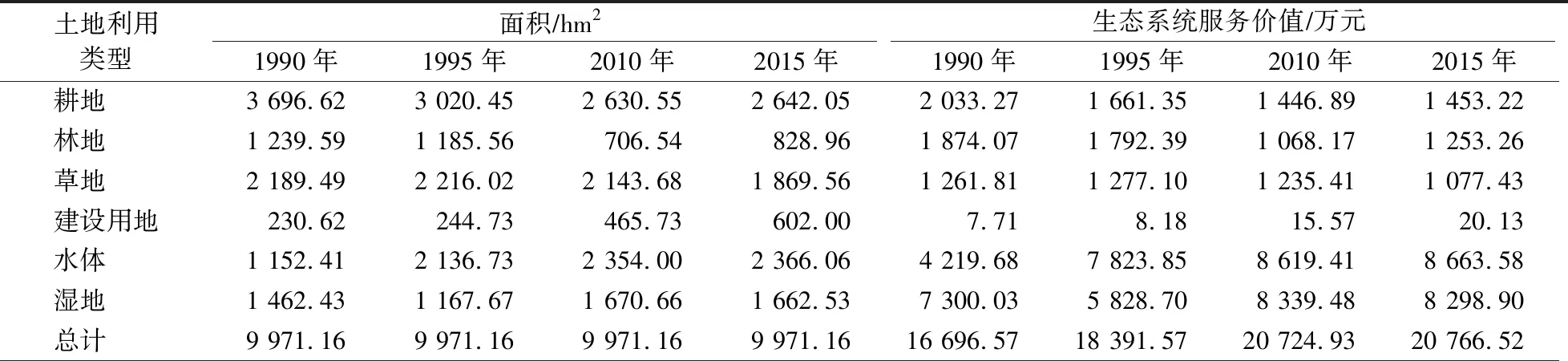

将各个时期的土地利用类型面积,结合表2中各类型生态系统服务功能单价和公式(4),运算可得出四期的生态系统服务价值(表6)。

表6 各类型土地利用面积和生态服务功能价值

保护区的生态系统服务价值总量由1990年的16 696.57万元(人民币,下同)增加至2015年的20 766.52万元,总体呈不断增大的趋势。1990—1995年,保护区生态系统服务价值增加较快,增长率为10%,年均增长率为2%;2010—2015年增长率较小,增长率为0.2%,年均增长率为0.04%。

建设用地生态系统服务价值占比最小,几乎为零,但增长速度快,尤其在2010—2015年比1990—1995年增加更快,得益于近几年的城镇化发展;耕地生态系统服务价值在1990—1995年减少明显,由2 033.27万元减少至1 661.35万元,在2010—2015年基本不变;林地生态系统服务价值先减小后增大,变化不明显;而草地生态系统服务价值是先增大后减小,且2010—2015年的减少量大于1990—1995年的增加量;耕地减少和草地增多均是因为保护区刚成立时退耕还林还草,而草地和林地减少是由于城市发展建设,并且草地、林地和耕地之间相互转换,其占比也是略有增减;水体和湿地生态系统服务价值量占比最大,并且四期均在65%以上(图4)。水体和湿地生态系统服务价值量先从1990年的11 519.71万元增加至1995年的13 652.55万元,再由2010年的16 958.89万元增加到2015年的16 962.48万元,在1990—1995年增加较快,2010—2015年增加较慢,基本保持不变。

图4 草海各类土地利用生态系统服务价值占比Fig.4 The proportion of land use ecosystem services in Caohai

4 结论与讨论

从服务价值总量来看,1990年、1995年、2010年和2015年草海保护区的生态服务价值分别为16 696.57万元、18 391.57万元、20 724.93万元和20 766.52万元,呈逐渐增加的趋势,表明草海保护区的生态环境总体上越来越好,草海自然保护区管理和保护成效较好。因此,威宁县应该继续落实和发展《威宁彝族回族苗族自治县县城总体规划》,加强与黔中地区的交流与协作,发掘草海地方多民族文化的第三产业,建立更加美丽的人类与自然整合共生的复合生态系统。

草海国家级自然保护区在1990—1995年的生态服务价值增加量比在2010—2015年的增加量大,增加速度快。表明在保护区成立初期,人为影响较小,草海生态环境保护成效明显,但近几年,城镇化建设较快,人类活动加剧,使得建设用地增加,人地矛盾突出,危害保护区的生态保护和治理。但随着“南退北拓,西优东控”策略的提出,威宁县城市建设逐渐向北发展,极大程度缓解了人地矛盾。

在草海各个时期的土地利用类型中,湿地和水体的生态服务价值最高,占同年生态服务价值总量的比例均在65%以上,且有逐渐升高的趋势;耕地、草地和林地生态服务价值逐渐减少,草地占比最小。这表明中心水体和湿地作为草海保护区的重要构成,生态服务价值由中心向四周逐渐减小,生态服务功能由中心向四周逐渐减弱。

各土地利用类型生态服务价值的变化与其面积的变化是一致的。1990—1995年,水体、建设用地和草地面积增加,耕地、林地和湿地面积减小,水体、建设用地和草地生态服务价值增加,耕地、林地和湿地生态服务价值减小;2010—2015年,草地和湿地面积减小,林地面积增大,耕地和水体面积基本不变,草地和湿地生态服务价值减小,林地生态服务价值增大,耕地和水体生态服务价值基本不变。