信息源信任对消费者可追溯猪肉购买意愿的影响研究

——基于上海市和济南市1 009份消费者问卷调查数据的实证分析

孟晓芳,刘增金,张莉侠,李玉峰

(1上海海洋大学经济管理学院,上海201306;2上海市农业科学院农业科技信息研究所,上海201403)

“民以食为天,食以安为先”食品安全是全球公共健康问题之一,也是我国亟需解决的社会问题之一,频发的食品安全事件使公众对食品安全的满意度始终处于低谷。大量研究表明食品安全事件频发的一个重要原因在于食品供应链体系中各个环节信息不对称[1],而食品所具有的经验品和信任品属性加剧了信息的不对称程度。食品可追溯体系被认为是降低信息不对称的有效工具之一[2],是获得食品安全信息的重要途径[3]。鉴于食品可追溯体系的重要性,我国于2000年开始探索建立,但并未从根本上缓解食品安全事件的发生。消费者作为食品可追溯体系的使用主体,其对食品安全信息的需求是推动可追溯体系实施的主要力量。已有的研究表明消费者对食品安全信息的需求是很迫切的[4-5],而没有将需求转化为购买的一个重要原因是当前大多可追溯食品的信息不能实现有效溯源,存在不可查、不全面、不可信等诸多问题[6],使消费者对企业行为和监管部门监督的正向预期不断下降[7],从对食品可追溯信息的需求转变为对信息来源的信任,因此,关于信息源信任的研究较为重要。

有研究指出,可追溯体系能够提高消费者的信任进而恢复消费信心[8],而消费信心的恢复会增强消费者购买意愿的可能性。以食品行业为例,当发生了重大食品安全事件时,实现溯源对于企业形象与消费信心的恢复都有较大的作用。政府与食品生产、加工、销售企业是我国可追溯食品信息的主要来源[9],由于食品可追溯体系建设处于初级阶段,可追溯信息来源渠道多且查询到的信息的不完整,使得消费者对信息信任产生差异,因此,研究消费者对可追溯信息来源的信任以及信息来源信任如何影响消费者对可追溯食品的购买意愿是很有必要的。

上海与济南是中国较早实施食品可追溯体系试点城市,多年的食品可追溯体系建设可以满足本研究的需求,同时猪肉是我国城镇居民日常饮食必不可少的食物,因此本研究以猪肉产品为例,通过上海与济南消费者问卷数据,研究信息源信任与消费者可追溯猪肉购买意愿之间的作用关系,以期为我国食品可追溯体系的推进建设提供参考建议。

1 理论分析与研究假设

“信息源”一词主要源于情报学、管理学、技术学等研究中。沟通过程模型的基本要素包括信息的发出者、信息的内容、媒介与信息的接收者,其中信息发出者即为信息源。关于信息源特性的研究主要基于信息源信度模型与信息源吸引力模型,两个特性中信息源信度是更根本的特性,专业程度与可信程度构成了信息源信度,其中可信程度是指信息源能够提供使受众认为更为专业和真实的客观信息[10]。关于信息来源的分类,学者将其分为个人来源(朋友、家庭和其他一些人)、商业来源(销售人员、广告等)、公共来源(消费者组织、政府机构等)和经验来源(检查或使用产品)[11-13]。

关于信息来源的研究多集中在新闻传播领域,其中对媒介可信度的研究主要从三个层面展开:信源信息来源可信度、信息内容的可信度、渠道媒介的可信度,其中信息来源的可信度对消费者购买决策影响较大[14]。消费者在信息搜寻时会接触到来自不同信息源的信息,当思考具体信息是否可信时,单从信息本身判断较为困难,消费者通常会依据信息发布的路径自下而上寻找信息发布的源头,对源头信息进行多方面考查,最后得出信息是否真实可信。以猪肉可追溯体系为例,存在政府与企业主导的运行模式,不同的运行模式使信息来源变的复杂,主要包括由政府发布的可追溯信息、生猪养殖与屠宰加工企业发布的可追溯信息、猪肉销售企业等发布的可追溯信息等[15]。而我国猪肉可追溯体系尚处于初级建设阶段,大多猪肉可追溯信息不能实现有效溯源,甚至关键环节的信息查询不到,导致消费者对可追溯猪肉的信息来源不信任。

目前有较多关于信息信任的研究[16-17],主要集中在信任的形成、发生机制与作用要素上[18-20],以及消费者对网络购物、品牌、质量安全认证和信息可追溯等的信任[21-24]。研究可追溯食品消费行为主要集中在消费者对可追溯猪肉的支付意愿上[25-28],少有从信息源信任角度对可追溯食品消费者购买意愿进行研究。

根据上述理论分析及已有的研究结果,本研究提出以下研究假设:信息源信任通过影响消费信心进而影响消费者对可追溯猪肉的购买意愿。鉴于此,重点分析消费信心、信息源信任对消费者可追溯猪肉购买意愿的影响。

2 调查基本情况

2.1 数据来源与样本说明

数据主要源于2017年6—7月对上海市浦东、闵行、宝山、松江、普陀、嘉定、杨浦、静安、徐汇、奉贤、黄浦、虹口、长宁等13个城区,以及济南市天桥、历城、历下、市中、槐荫等5个区进行的调研,经过筛选最终获得1 009份有效问卷,其中上海市586份,济南市423份。调查对象的选取采用随机抽样,按照面对面访问的形式进行调查。为保证问卷质量对填答不完整、回答前后矛盾的问卷予以剔除。

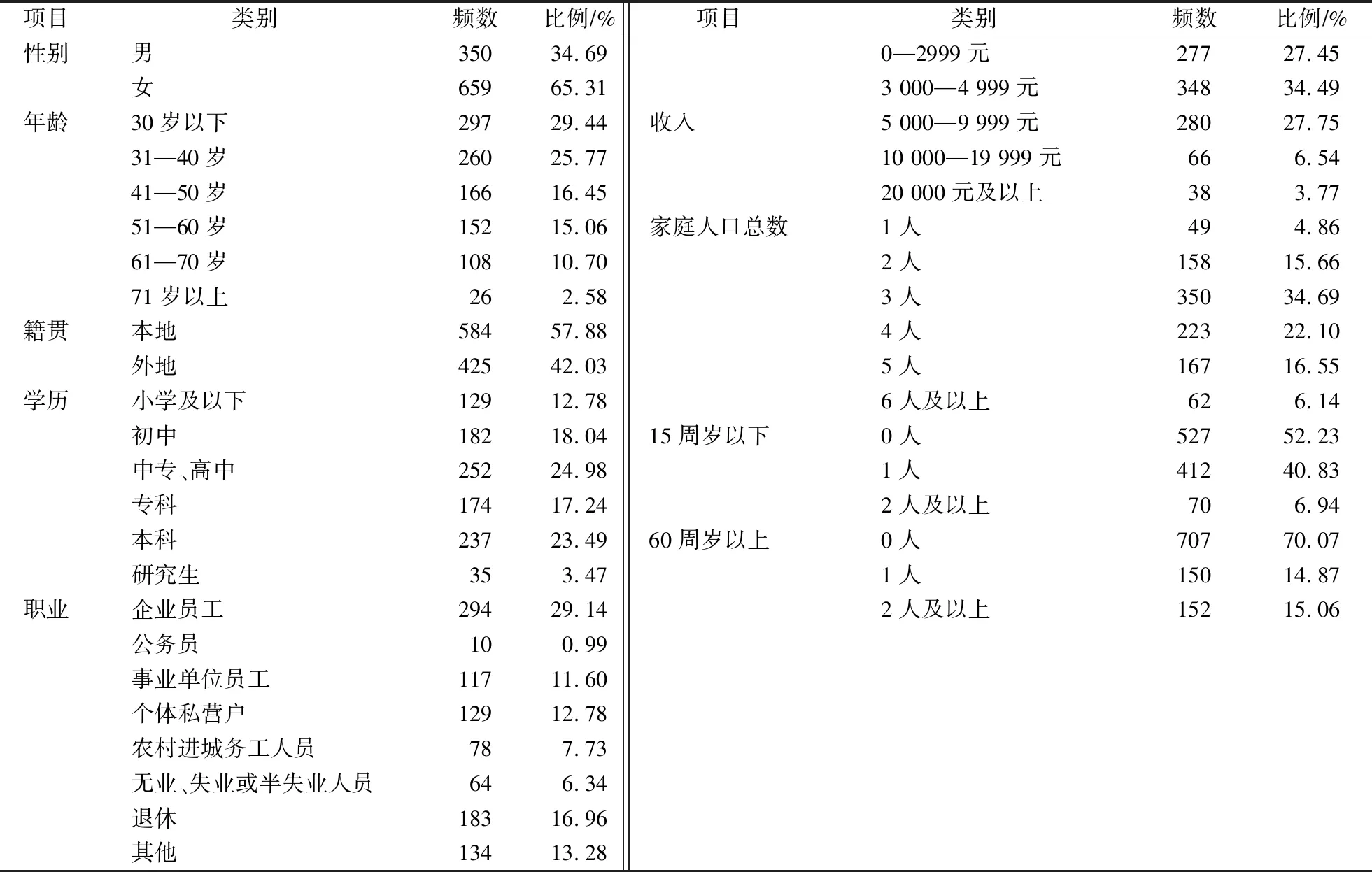

调查样本基本特征如表1所示。从性别来看女性受访者要高于男性,占总样本数的65.31%,这与女性作为家庭主要购买者有关;从年龄看,30岁以下年龄段的受访者最多,比例为29.44%,其次为31—40岁,比例为25.77%,41—50岁、51—60岁、61—70岁及71岁以上这四个年龄段的受访者比例分别为16.45%、15.06%、10.70%及2.58%;从户籍分布看,受访者中所有人都为常住人口,拥有上海与济南户籍的受访者占57.88%;从学历分布来看,大多集中在中专/高中与本科,分别占24.98%与23.49%,研究生学历的人数较少,仅占 3.47%;从职业看,最多的为企业员工,其次是退休人员,分别占29.14%与16.96%;从收入水平看,27.45%的受访者个人月平均收入(税后)在0—2 999元(人民币,下同),34.49%的受访者个人月平均收入在3 000—4 999元,27.75%的受访者个人月平均收入在5 000—9 999元,收入水平在10 000—19 999元和20 000元及以上的受访者比例分别为6.54%和3.77%;从家庭人口数看,73.34%为3—5口之家;从小孩情况看,有15周岁以下小孩的家庭占48%,这其中多数家庭只有1个小孩,占总样本数的40.83%;从老人情况看,有60周岁以上老人的家庭占29.93%,这其中多数家庭有2位老人,占总样本数的15.06%。

表1 样本基本特征

2.2 描述性统计分析

2.2.1 消费者对可追溯食品认知、消费信心与购买意愿分析

在1 009位受访者中,知道“可追溯食品”或“食品可追溯体系”的消费者为309人,占总样本数的比例为30.72%,可见大多数消费者对食品可追溯体系或可追溯食品认知度较低。对于知道的这部分消费者,主要是通过网络、电视与食品标签了解到可追溯食品相关信息,分别占27.95%、25.05%%、24.84%,而报刊杂志、广播、小区宣传栏仅占6.21%、5.59%、2.48%。

以问题“您是否相信带追溯标签的猪肉比不带追溯标签的猪肉的质量安全更有保障?”来研究消费者对可追溯猪肉的消费信心,调查发现非常相信与比较相信的消费者占比分别为23.95%、43.69%,表示“一般相信、不太相信、很不相信”分别占24.27%、6.15%、1.94%,可见消费者对可追溯猪肉的消费信心整体较高。

通过情境模拟对消费者进行信息强化,即“假设市场售卖一种可追溯猪肉,与普通猪肉不同的是:它可以跟踪和记录生猪养殖、生猪屠宰加工和猪肉销售等环节的基本信息,追溯信息由政府可追溯系统平台统一发布,消费者可以利用购物小票或产品标签上的追溯码,通过查询机、网络、电话等渠道,查询到生猪屠宰加工企业、生猪原产地等信息;当出现质量安全问题,可通过原产地档案查询到养殖场户等详细信息”。据此向受访者提出“假如市场上既有这种可追溯猪肉又有普通猪肉,在二者价格相同的条件下,您是否会刻意购买这种可追溯猪肉?”,87.4%的受访者表示会刻意购买,12.6%的受访者表示不会刻意购买,可以看出消费者对可追溯猪肉有较高的购买意愿。

2.2.2 消费者对可追溯猪肉信息源认知与信任分析

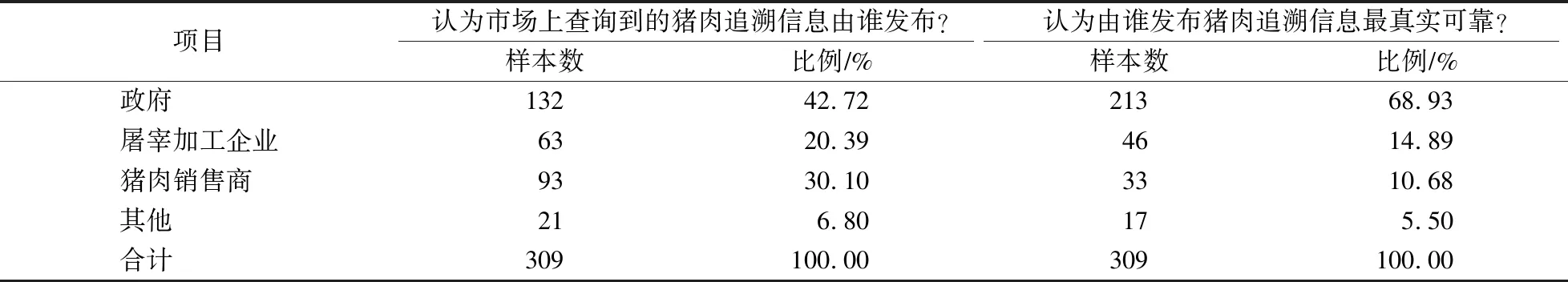

本研究选取309位表示知道可追溯食品或食品可追溯体系的消费者,进而研究消费者对可追溯猪肉的信息源信任。首先通过“您认为当前市场上可追溯猪肉查询到的追溯信息主要是由谁发布的”这一问题来反映消费者对可追溯猪肉的信息源认知,调查发现42.72%的受访者认为是由政府发布,20.39%的受访者认为是由屠宰加工企业发布的,30.10%的受访者认为市场上查询到的猪肉追溯信息是由销售商发布的,6.80%的受访者认为是由其他主体发布(如第三方认证机构等)。又通过“您认为由谁发布的猪肉追溯查询信息最真实可靠?”这一问题来反映消费者对可追溯猪肉的信息源信任,调查发现68.93%的受访者认为政府发布的猪肉追溯查询信息最真实可靠,而只有14.89%、10.68%和5.50% 的受访者认为由屠宰加工企业、猪肉销售商或其他主体发布的猪肉追溯信息是最真实可靠的。通过对比受访者对两个问题的回答发现,42.72%受访者认为市场上查询到的猪肉追溯信息由政府发布,而68.93%的受访者认为政府发布的猪肉追溯信息最真实可靠,这一反差反映出消费者认为当前市场上的猪肉信息来源并不可靠这一现象(表2)。

表2 消费者对可追溯猪肉信息源的认知与信任

3 实证模型构建

为了研究信息源信任变量通过影响消费者对可追溯猪肉的消费信心进而影响购买意愿,根据上述的理论模型,假定模型的残差项服从标准正态分布,设立式(1)(2)两个二元Probit模型,构成双变量Probit模型。严谨起见,考虑到信息源信任与消费信心变量可能会直接影响消费者的购买意愿,设立式(3)二元Probit模型:

Y=f1(C,I,H,P,F,μ1)

(1)

C=f2(T,I,H,P,F,μ2)

(2)

Y=f3(C,T,I,H,P,F,μ3)

(3)

式中:Y表示消费者对可追溯猪肉的购买意愿(会刻意购买=1,不会刻意购买=0)。C表示消费者对可追溯猪肉的消费信心(非常信任、比较信任=1,其他=0)。T表示信息源信任;I表示收入水平(个人月平均收入);H表示消费习惯(购买比重、是否为主要购买者与购买地点);P表示基本特征(学历、性别、籍贯、工作、年龄);F表示社会特征(小孩与老人、家庭人数);μ1、μ2、μ3为残差项。

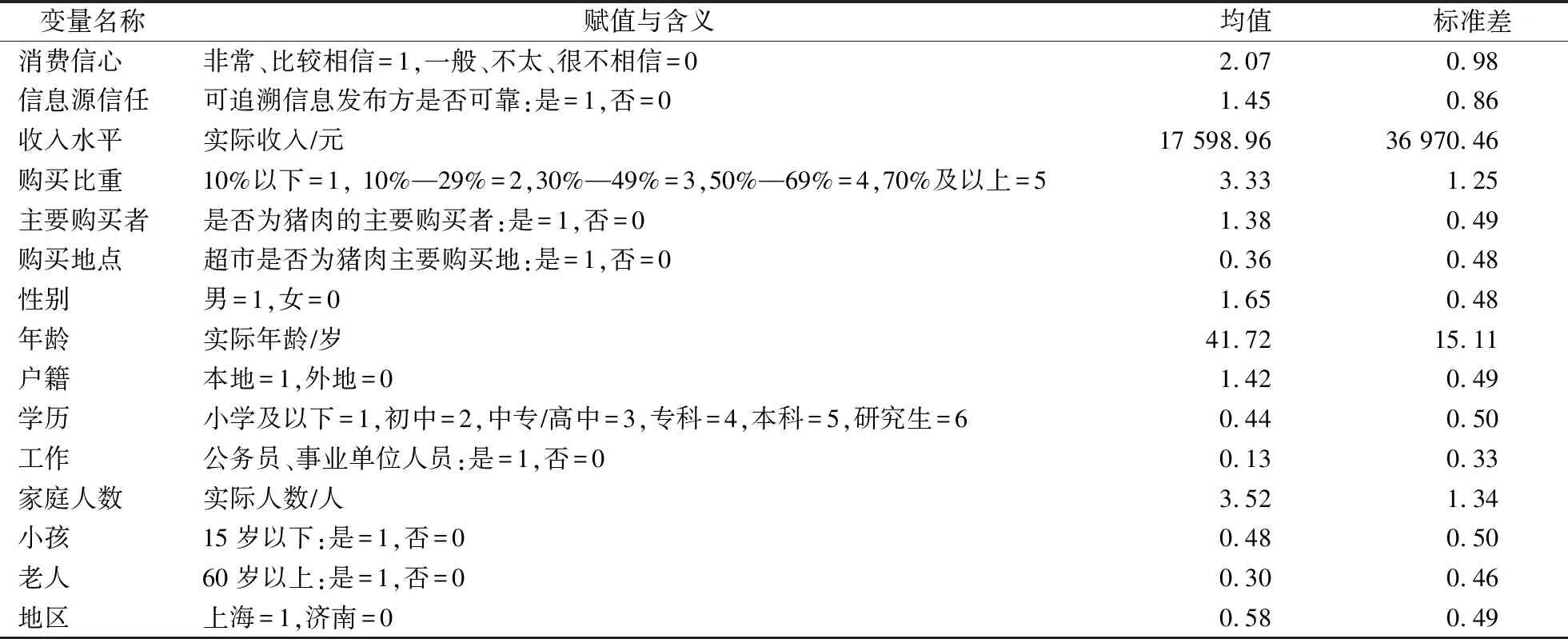

变量的选择按照文化因素、社会因素、心理因素以及个人特征因素来划分。(1)文化因素:主要指学历。学历的高低可能会影响消费者对可追溯猪肉的认知,进而增强购买意愿[29-31]。因此,将学历变量纳入模型,预期消费者的学历对可追溯猪肉的购买意愿有显著影响。(2)社会特征:主要指小孩与老人的情况。在我国的家庭中,小孩和老人属于受关爱者,尤其是在食品方面想要给予更健康的保障。在以往的研究中这两个因素会显著影响消费者购买意愿[32]。因此将家庭中有小孩或者老人变量纳入模型,预期作用方向不确定。(3)心理因素:主要指消费信心与信息源信任。消费者通过对信息源的信任可以得出对信息可靠性的判断[33],进而影响其对可追溯猪肉的消费信心,并增强购买意愿。将上述两个心理因素变量纳入模型,预期信息源信任变量显著影响消费信心,消费信心变量显著影响消费者可追溯猪肉的购买意愿。(4)个人因素:考虑到所选取影响因素的全面性,将其细化为消费习惯、基本特征及经济因素。①经济因素指个人月平均收入。收入水可以反映出消费者的经济能力,也是研究消费行为的一个重要因素,但考虑到猪肉具有生活必需品特征,因此也不排除并不显著影响消费者对可追溯猪肉的购买意愿。②消费习惯指猪肉购买比重、是否为家庭中主要购买者与购买地点。家庭中猪肉购买比重越高,说明猪肉在日常生活中是必需品的存在,消费者会更加重视质量安全问题。因此将购买比重变量纳入模型,预期购买比重变量会影响消费者的购买意愿;家庭中的主要购买者,往往对食品质量安全问题更关注,因此将变量纳入模型,作用方向不好解释和预期;如今在食品市场中,超市成为主要的售卖场所,特别在大城市[34],因此将购买地点纳入模型,其作用方向不好解释和预期。③个人特征指性别、年龄、籍贯、工作。个体的基本特征在消费者行为实证研究中是被广泛考虑和纳入模型的因素[35],因此将年龄变量纳入模型,预期年龄变量会显著影响消费者的购买意愿。性别、籍贯、工作也是易被考虑的因素,但其作用方向不好解释和预期。(5)加入了地区控制变量,其能否对消费者购买意愿产生显著影响,作用方向不好解释和预期。模型中自变量定义与研究假设如表3所示。

表3 变量设置与研究假设

4 结果与分析

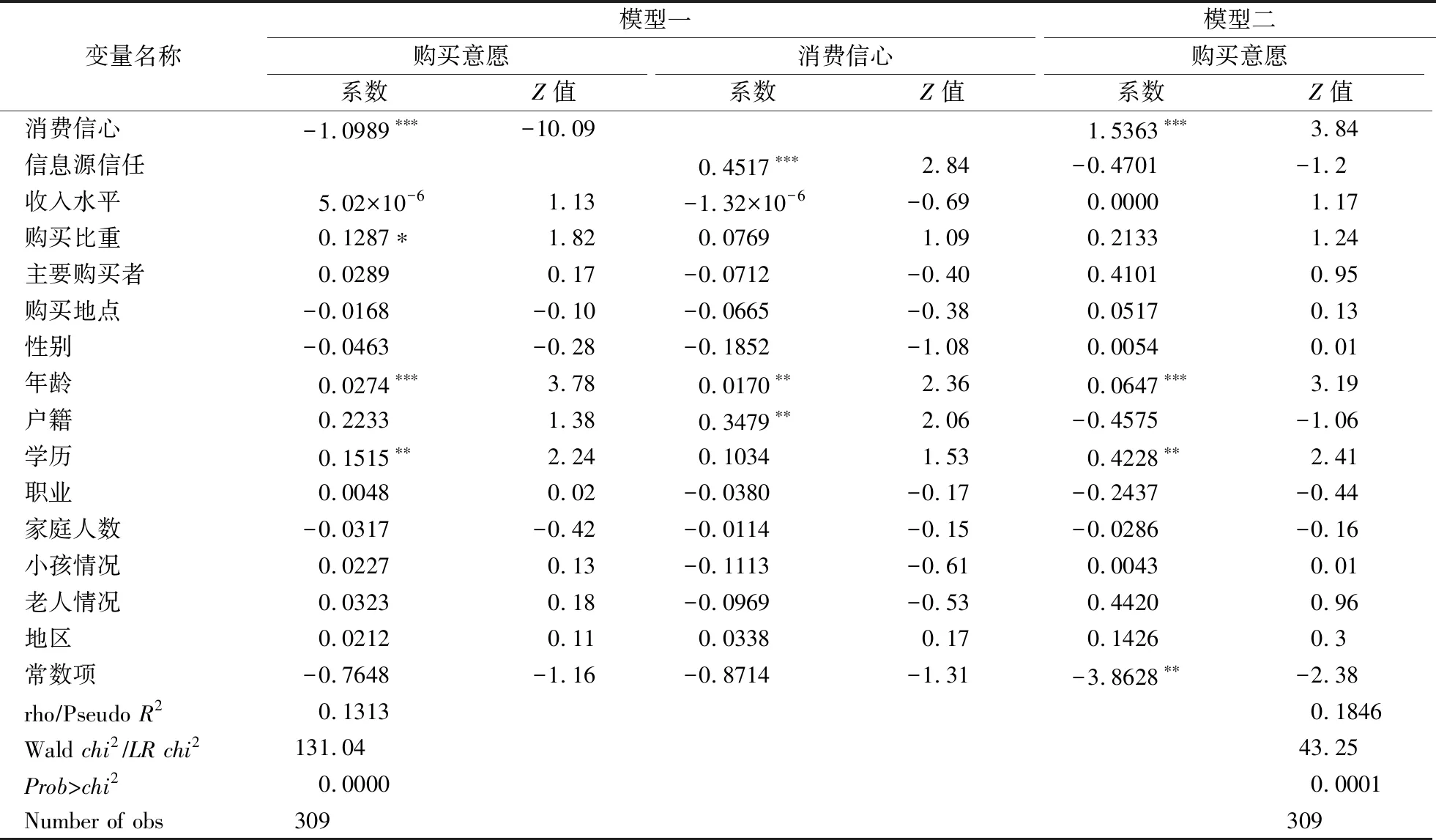

选用Stata 13.0软件,对上述式(1)和式(2)两个方程采用有限信息极大似然估计法进行联立估计,结果见表4,模型一中Hausman检验似然值的相应P值为0.1313,接近10%的显著性水平,说明上述两个方程的残差项并不存在严重的相关性。若两个方程的残差项之间存在相关性,则采用单一方程估计法并不是最有效率的。严谨起见,对上述两个方程进行联立估计,采用有限信息极大似然估计法,即两个方程构成双变量Probit模型。需要说明的是,模型估计仅选取309个样本量的原因是:只有分析知道“可追溯食品”或“食品可追溯体系”的受访者对研究可追溯猪肉购买意愿才更加具有现实意义,因此模型一和模型二的样本量也只有309个。通过伪R2、LR似然值及其P值可知,模型的拟合优度和变量整体显著性都很好。

表4 模型估计结果

注:*、**、*** 分别表示 10%、5%、1% 的显著性水平

第一,从模型一结果可看出,信息源信任变量正向显著影响消费信心,与预期的作用方向一致,即认为当前市场上猪肉追溯信息发布方是真实可靠的消费者消费信心更高;除信息源信任变量外,年龄、户籍变量也正向显著影响消费信心,具体而言,年长者与本地的消费者消费信心更高。消费信心变量负向显著影响购买意愿,与预期作用方向不符,即对可追溯猪肉消费信心高的消费者反而不会刻意购买可追溯猪肉。出现这一结果的原因可能是对于知道食品可追溯体系或可追溯食品的这部分消费者,对我国现阶段可追溯食品信息的溯源情况较为了解,虽然对可追溯猪肉的消费信心较高,但考虑到所查询的猪肉可追溯信息发布主体多且某些关键环节的信息甚至查询不到等问题导致消费者不会刻意去购买可追溯猪肉。

第二,购买比重变量正向显著影响购买意愿。即家庭中猪肉购买比重越高的消费者会刻意选择购买可追溯猪肉的可能性越高。这说明猪肉消费量较高的家庭,将猪肉视为日常生活饮食中的必需品,消费者对猪肉质量安全问题更加关注,会刻意选择购买可追溯猪肉的可能性就越高。

第三,消费者的年龄、学历正向显著影响购买意愿。即年长者、学历高的消费者会刻意选择购买可追溯猪肉的可能性更高。本研究认为年长者较为注重自身健康安全,在购买猪肉等肉类食品时更多考虑的是所购买的食品是否安全可靠,因此会刻意选择购买可追溯的可能性要高;而受教育程度高的消费者,其对食品质量安全重要程度有更充分的认识,会刻意选择购买可追溯猪肉的可能性更大。

第四,从模型估计结果可看出,消费信心变量正向显著影响购买意愿,信息源信任变量没有显著影响购买意愿,很好的验证了本文的研究假设。即信息源信任变量不直接影响消费者对可追溯猪肉的购买意愿,而是通过影响消费者的消费信心,进而影响消费者对可追溯猪肉的购买意愿。

5 结论与建议

通过对调研数据以及样本变量的分析可知:知道食品可追溯体系或可追溯食品的消费者仅占总样本数的30.72%,可以看出消费者对可追溯食品认知度偏低。对于知道食品可追溯体系或可追溯食品的这部分消费者,主要是通过网络、电视与食品标签渠道了解。消费者对可追溯猪肉的消费信心整体较高,67.64%的受访者相信带追溯标签的猪肉比不带追溯标签的猪肉的质量安全更有障。经情景模拟信息强化后,87.4%的消费者对可追溯猪肉有购买意愿,可见受访者有较高的购买意愿。42.72%消费者认为市场上猪肉追溯信息是由政府发布,68.93%的消费者却认为政府发布的猪肉追溯信息才是最真实可靠,这一反差说明了消费者认为当前市场上猪肉可追溯信息的来源并不可靠。

信息源信任、年龄与户籍变量正向显著影响消费信心,具体而言,对可追溯食品信息的发布方信任度高、年长者与本地的消费者,其对可追溯猪肉的消费信心更高;消费信心变量负向显著影响购买意愿,即对可追溯猪肉消费信心高的消费者不会刻意购买可追溯猪肉,除此之外消费比重、年龄及学历等变量显著正向影响购买意愿,具体而言,家庭中猪肉消费量大、年长者、高学历的消费者会刻意购买对可追溯猪肉的可能性更高;信息源信任变量是通过影响消费者的消费信心,进而影响消费者对可追溯猪肉的购买意愿。

根据本研究的结论,提出以下对策建议:第一,消费者对可追溯食品的认知度整体较低,使用终端设备去追溯、查询猪肉可追溯信息的更少,而消费者对食品可追溯信息的认知与关注度会决定可追溯体系更好的建设和发展。鉴于此,可利用消费者获取食品可追溯信息最集中的渠道:电视、网络和食品标签,大力宣传食品可追溯体系对保障食品安全的重要性,鼓励消费者积极查询食品可追溯信息。第二,食品可追溯体系被认为是降低信息不对称的有效工具,但我国食品可追溯体系建设尚处于初级阶段,信息来源的多样化反而加剧了信息不对称的程度。因此,国家层面要做好顶层设计,完善法规和标准体系,建立由政府部门统一发布、全程可追溯的信息查询平台,增强消费者对信息源的信任进而影响消费信心,提升消费者对可追溯猪肉的购买意愿,最终更好的推进猪肉可追溯体系建设。