《中国与中亚地区国家关系研究》评介*

阿依吐松·苏旦

(新疆大学 马克思主义学院,新疆 乌鲁木齐 830046)

通常意义上,中亚地区是指毗邻我国西部的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦五国。国内民众,甚至一般学者对中亚都所知甚少,正如资深中亚研究专家所言,中亚“近在咫尺”,似乎又“远在天边”,“这不仅是指距离上的感受,还包括交通难度,同时更意味着一种文化心态和文明上的隔阂”①参见许涛、孙壮志、昝涛等《中亚,近在咫尺却又远在天边》,《世界知识》,2015年第17期,第16-25页。。中亚地区处于“丝绸之路经济带”的枢纽之地,如果对其概况不甚了解,又如何能够实现习总书记所倡导的“一带一路”的“五通”,特别是“民心相通”呢?

由新疆大学“天山学者”潘志平教授领衔的研究团队完成的《中国与中亚地区国家关系研究》,系教育部哲学社会科学重大招标攻关项目(编号:10JZD0050)的最终成果,可谓持之有据,言之成理。正如教育部专家鉴定意见所指出的:“该研究具有很强的现实意义和学术价值。”教育部教科司据此将其列入“十三五国家重点出版规划项目”,同名著作《中国与中亚地区国家关系研究》于2018年1月由中国经济科学出版社出版问世。全书正文十一章,共62万字,该著作既回应了国家和全社会对中亚问题的关切,又是新疆大学哲学社会科学研究的标志性成果。

简略回顾研究史,国内与本题最为相近的研究专著为中国社会科学院资深研究员赵常庆先生主编的著作《中亚五国与中国西部大开发》(北京:昆仑出版社,2004年),其内容固然丰富,论述亦属精辟,但毕竟是15年前的成果。该著作问世以来,整个世界和中亚的形势已然发生变化,不断涌现出亟待分析解读的新现象新问题,而《中国与中亚地区国家关系研究》的旨趣正在于此。在国外学界相关研究中,值得一提的是美国学者玛莎(Martha Brill Olcott)撰写的《中亚的第二次机会》(Central Asia’s Second Chance),该著作同样于2004年面世,聚焦于中亚政治,内容比较丰富,其中若干见解值得认真思考。作者所谓“第二次机会”,系指中亚在独立头十年失去了向民主政治体制转型的第一次机会;随着2001年阿富汗战争爆发,美国军事基地空降中亚(吉尔吉斯斯坦玛纳斯军事基地),为中亚国家创造了“意想不到的第二次民主化机会”,但中亚各国领导人仍为苏联时代的政治精英,这在作者看来,中亚又要失去这次机会。书中,作者的西方民主价值观表现得淋漓尽致,故而读者参阅之余,应有批判意识。

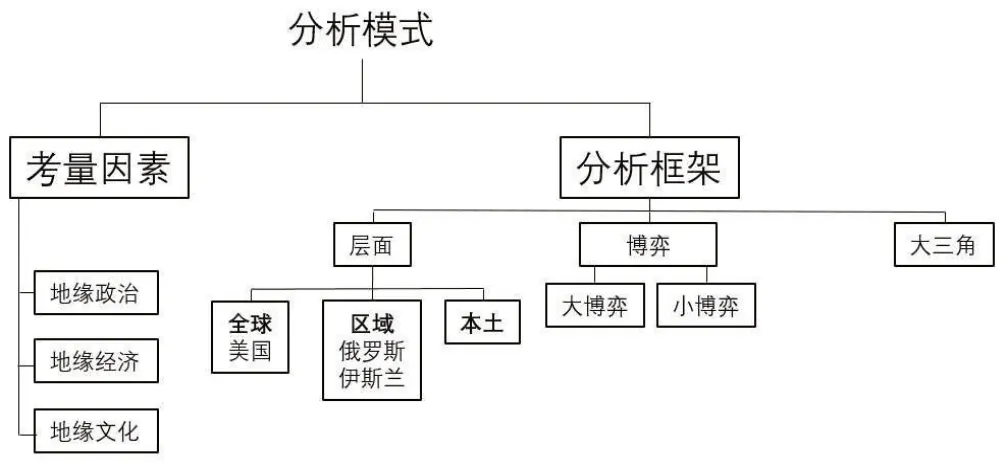

遵照教育部的要求,新疆大学组建课题组,课题首席专家由国内知名学者潘志平教授承担,课题组成员由居国内领先水平的学术研究骨干构成,不仅重视政治、经济、民族、宗教、历史、文化诸学科交叉与渗透,而且实现跨学校(新疆警察学院)、跨部门(新疆社会科学院)和跨省(陕西师范大学、兰州大学)的联合攻关。潘志平教授积中亚研究三十余年的思考,在立项开题之时即提出如下总体框架和具体考量因素(本书第9页):

图1 中国与中亚地区国家关系研究分析模式图

《中国与中亚地区国家关系研究》的各子课题依循上述框架思路深入开展,研究团队不断切磋琢磨,终成此书,因此本书无疑是集体智慧的结晶。

《中国与中亚地区国家关系研究》主要的关注点是中国与中亚国家的现实问题,然而为何却从中国与中亚国家的历史关系(第1章)破题?其缘由在于任何现实问题均有来龙去脉,皆是从历史发展而来,正如列宁指出的:“为了解决社会科学问题,……最可靠、最必需、最重要的就是不要忘记基本的历史联系。”①参见中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局《论国家》,载《列宁选集》(第四卷),北京:人民出版社,1996年,第43页。其后,则依次是政治三专题(第2至第4章)、经济专题(第5至第7章)、非传统安全专题(第8至第10章)和文化专题(第11章)。

归根结底,无外乎回答以下三个问题:

中亚是什么?

中亚有什么问题?

我们在中亚将遇到什么问题?

纵览全书,该著作有以下几个方面的特点:

第一,大视野,全方位。本书的特点之一是将中国与中亚国家关系放在全球(主要是世界唯一超级大国美国)、地区(俄罗斯与伊斯兰世界)和本土三个层次上展开考察,重点探讨地缘政治、地缘经济和地缘文化三个维度,从美俄在中亚的“大博弈”和地区国家间的“小博弈”相互交织的“多重博弈”中(第2 章)观察分析俄、美、中的“大三角”关系。其中,说到“大博弈”,如本书指出,中亚“大博弈”的主角是俄罗斯和美国。中国虽与中亚山水相连,但却不谋求什么“势力范围”和地缘政治利益,而是寻求与相关国家的平等合作。

第二,多学科,成体系。本书特点之二是研究团队汇集了政治、经济、民族、宗教、历史、文化等多学科的研究人员,讨论的角度也是多学科视野的。但所有的研究都是在一个深思熟虑、精心设计的分析框架中进行,各章在具体内容上虽偶有交叉,但其所据的学科和视角又各不相同。比如,本书既有上海合作组织专章(第4章),亦有基于多重博弈背景下的多边合作的上海合作组织专章(第2章),也有论述反对“三股势力”的上海合作组织专章(第9章)。著作的体系性是研究团队重视的目标之一。

第三,有深度,有特色。本书特点之三是持论既有深度,又有特色。如新疆大学经济与管理学院秦放鸣教授的关于金融合作研究(第7章),着眼于后金融危机时代中国与中亚金融合作的环境培育,建议在乌鲁木齐建设中亚次区域金融中心,并提出了目标定位、指导思想、构建模式步骤措施等,这在国内是不多见的。新疆警察学院张昆教授关于禁毒的合作研究(第10章),以大量图表展现了阿富汗毒品种植、产量、鸦片平均价格走势,以及中亚与中国各省区破获“金新月”的案件情况等,这些来自禁毒第一线——国内外警方公开的资料,既丰富、又扎实。

第四,“新”的突破。本书特点之四是“新”的突破:

一是新的研究领域。本书既包括传统的关于能源领域的合作研究(第5章),又有相对新颖的关于非资源性的合作研究,如关于农业、轻纺、食品、机械、交通、信息通讯领域合作的探讨(第6章);再如,文化合作篇中有关于中亚孔子学院发展专章研究(第11章)。

二是新的视角。如“一个地区五个国家”的发展,似乎在“一体化”的诉求中渐行渐远(第3章);哈萨克斯坦的“游牧传统的感召”、吉尔吉斯斯坦的“玛纳斯”重生、乌兹别克斯坦“区域大国意识的萌生”、塔吉克斯坦“萨曼帝国的重新发现”和土库曼斯坦的“民族复兴”等(第8章)。

三是新的写法。如本书的第1 章并非远离现实地冗长叙说和繁琐的历史考证,而是宏观地把握中国与中亚地区的历史关系,即中亚地区历来就是丝绸之路的通道,战乱起则通道堵,平安升则通道顺。

即便非常成功的学术专著都有令人遗憾的地方。《中国与中亚地区国家关系研究》一书不足主要表现在:

研究方法上:历史、国际政治和经贸等方面的研究,固然可以以文献回顾和文本解读为主要方法,但在民族关系、社会贫困、失业及禁毒等方面,文献回顾和文本解读方法则力有不逮。正如教育部专家在审读意见中指出的,社会学方面的研究缺少田野调查、问卷、深度访谈等科学化程度较高的研究方法。研究领域上:该研究尚存若干薄弱环节,比如文化交流方面,仅有关于孔子学院的研究。某些问题探讨深度不足,如论及“颜色革命”时,并未令人信服地说明为什么只有吉尔吉斯斯坦爆发了“两次革命”;在讨论中亚地区“三股势力”泛滥时,只给出泛泛而谈的几点原因。章节安排和文字表述上:个别章节之间的联系不够密切;部分段落安排和某些文字表述有待进一步推敲,该著作原设想配有彩色图表,但受印刷条件所限,仅以黑白印制,影响观感等等。

总之,《中国与中亚地区国家关系研究》一书,虽于方法论上大体仍属于传统范畴,但视野比较开阔、内容系统丰富,视角新颖独到,研究领域有新的拓展,研究成果有新的发现。如此系统创新的研究之作,对当前如火如荼的“一带一路”倡议的实际意义和应用价值,不言而喻。