2003—2013年衡阳盆地森林植被碳储量的变化及其对LUCC的响应

夏 栗,吴晟扬,魏 甫,刘大逵,盛孝前,姚 辉,文计力

(1.湖南省农林工业勘察设计研究总院,长沙 410007; 2.国家林业和草原局中南调查规划设计院,长沙 410014; 3.石门县林业局,湖南 石门 415305)

森林是陆地生态系统的主体,与其他陆地生态系统相比,森林具有较高的生产力,单位面积森林碳储量是农田的20~100倍[1],森林每年固碳约占整个陆地生态系统的2/3[2-3],每年通过光合作用和呼吸作用与大气进行的碳交换量占整个陆地生态系统碳交换量的90%[4-7]。森林植被碳储量占陆地植被碳储量的77%[4,8],因此,森林植被碳储量在全球碳循环中发挥着关键作用。

土地利用变化(LUCC)是人类活动行为与自然生态系统相互作用最为直接的表现形式[9]。随着社会的发展,人口增长,生产技术飞速进步,人类生产和生活方式的变化严重影响土地利用状况发生改变。近年来,随着国家对生态环境的重视,生态学界专家学者逐渐开始重视LUCC在区域尺度上的生态环境效应。

目前,脆弱生态区LUCC及其环境影响是全球及区域环境变化研究的热点,是地理信息科学研究的重要方面。衡阳盆地是极具代表性的红层盆地,是我国南方著名的“干旱走廊”,生态环境相对脆弱,以紫色土丘陵坡地为主的衡阳盆地被认为是湖南省环境最恶劣的地区之一[10]。因而衡阳盆地森林植被碳储量变化与LUCC之间的关联性研究具有重要意义。

1 研究区域概况

衡阳盆地位于26°20′—27°15′N, 112°05′—112°58′E,是湖南省中部盆地群的西部板块,在湖南省中东部,南岳衡山之南,属湘江中下游流域转折地带。衡阳盆地大致范围为:东临荆紫山,西抵大云山,北至衡山南部,南达阳明山与大义山北端,由西南至东北跨度约108.5 km,自西北至东南跨度约77 km。地势四周高中间低,且由西南往东北倾斜,因中部条状山脉呈断续状纵向切入,使盆地平面形状呈蝴蝶型[11-12]。

本文选取的研究区域具有高度代表性,地貌以红岩丘陵为主,生态环境相对脆弱,是我国华南地区红层盆地的典型代表区域[13]。从行政区划上看,衡阳盆地面积约占衡阳地区面积的三分之二,按照以往的划分方式为:以湖南省衡南县云集镇为中心,同时涵盖衡东县、衡阳县、衡南县、祁东县、衡山县、耒阳市和常宁市6地全部或大部分地区。笔者选取整个衡阳地区作为衡阳盆地的划分区域,即包括常宁市,衡东县、衡南县、衡阳市、衡阳县、耒阳县、衡山县、南岳区和祁东县等9个市县区,国土面积1 530 278.0 hm2,林地面积777 428.5 hm2。

2 数据来源及研究方法

2.1 数据来源

主要数据为2003年和2013年两期森林资源二类调查小班数据,均来源于湖南省农林工业勘察设计研究总院森林资源监测中心信息处理科。

2.2 研究方法

2.2.1 LUCC分析

根据2003年和2013年森林资源二类小班调查数据,以及遥感影像解译判读结果进行统计分析。各类土地利用类型面积及变化详见表1。

表1 2003年和2013年土地利用类型面积km2年份草地耕地建设用地林地水域未利用地园地总计20031 125.034 935.60103.457 616.39366.721 160.541.2115 308.962013832.536 591.14516.886 876.48486.702.702.5315 308.96变化幅度-292.501 655.53413.43-739.91119.98-1 157.851.32

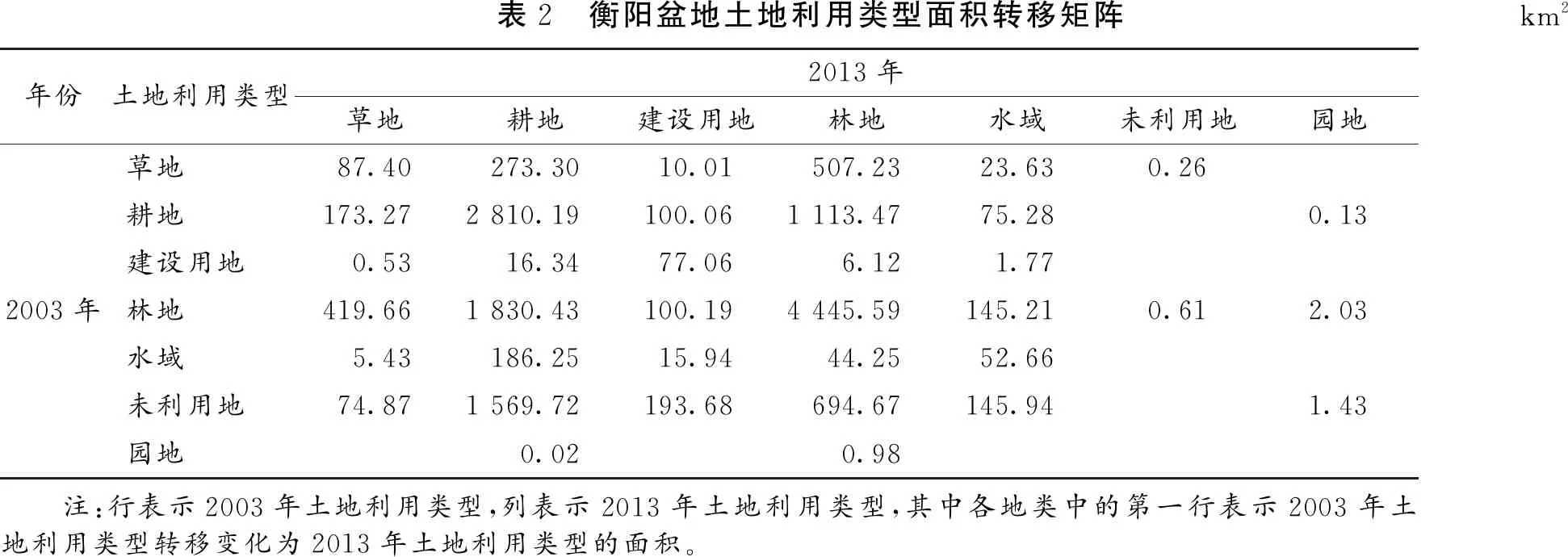

在IDRISI17.0软件支持下,利用衡阳盆地2003年和2013年土地利用矢量数据进行空间叠加运算,得出土地利用类型空间转移矩阵(表2),进而计算得出土地利用变化类型及其结构变化。

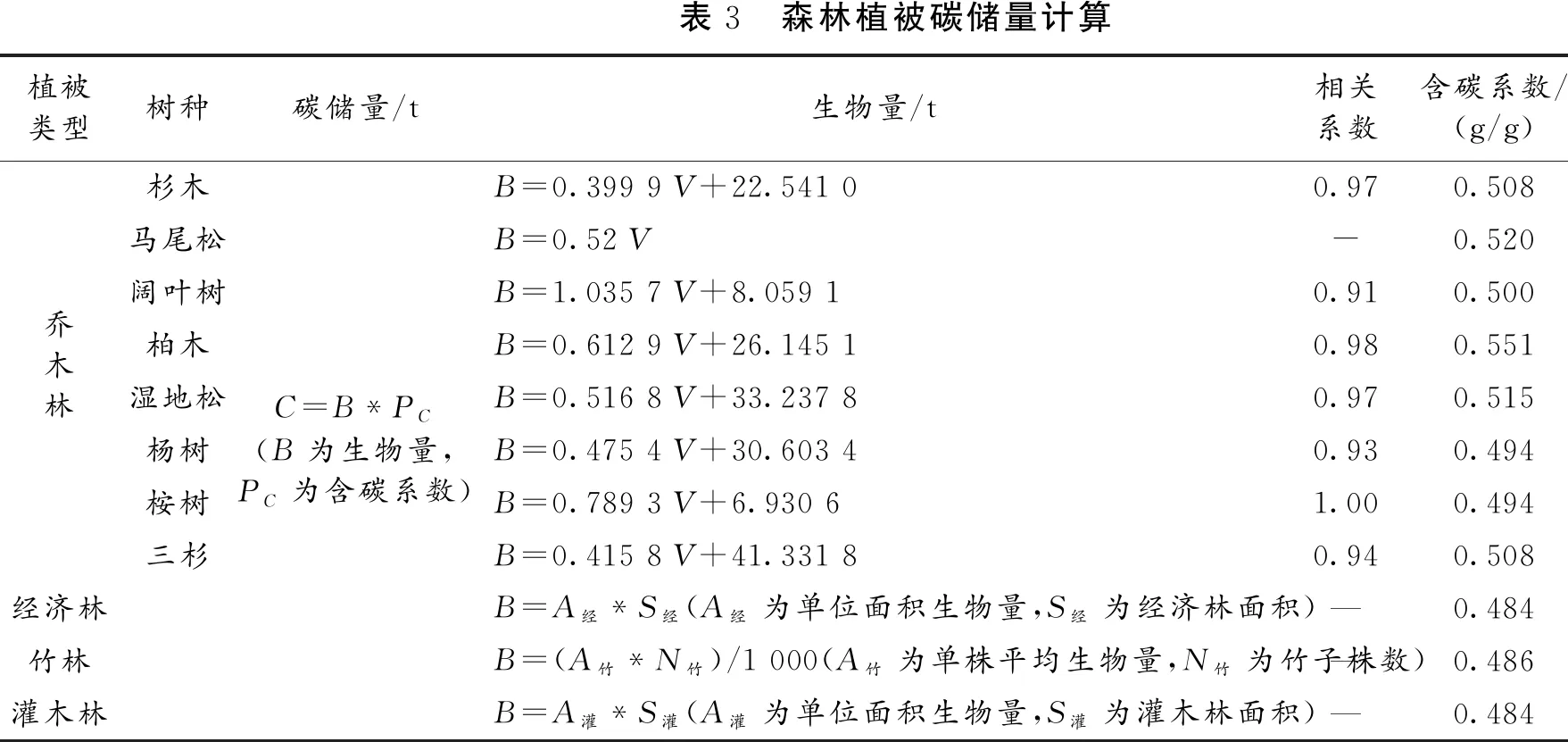

2.2.2 碳储量估算法

乔木林生物量采用目前国内常用的生物量换算因子连续函数法,其中杉木、马尾松、阔叶树等植被生物量参考方精云等[14]专家学者的模拟成果;经济林生物量采用经济林平均生物量法估算其生物量,平均生物量为23.52 t/hm2;竹林采用竹林总株数与单株平均生物量推算,平均生物量为22.5 kg/株;国内对灌木林生物量研究较少,因此本研究灌木林生物量采用灌木林面积和灌木林单位面积平均生物量进行估算,平均生物量为19.76 t/hm2。[14]

表2 衡阳盆地土地利用类型面积转移矩阵km2年份土地利用类型2013年草地耕地建设用地林地水域未利用地园地草地87.40273.3010.01507.2323.630.26耕地173.272 810.19100.061 113.4775.280.13建设用地0.5316.3477.066.121.772003年林地419.661 830.43100.194 445.59145.210.612.03水域5.43186.2515.9444.2552.66未利用地74.871 569.72193.68694.67145.941.43园地0.020.98 注:行表示2003年土地利用类型,列表示2013年土地利用类型,其中各地类中的第一行表示2003年土地利用类型转移变化为2013年土地利用类型的面积。

为使区域植被碳储量得到更精确的估算,根据衡阳盆地林木资源特点,充分运用森林资源二类清查小班数据,根据二类数据中各小班的属性字段,将衡阳盆地森林植被碳储量分为乔木林、竹林、经济林和灌木林4大碳库。其中乔木林按优势树种分为杉木、马尾松、阔叶树(杨树、桉树以外的其他阔叶树)、柏木、湿地松、杨树、桉树和三杉(水杉、池杉、落羽杉)等8类[15]。计算方法见表3。

表3 森林植被碳储量计算植被类型树种碳储量/t生物量/t相关系数含碳系数/(g/g)杉木马尾松阔叶树乔木林柏木湿地松杨树桉树三杉经济林竹林灌木林C=B*PC(B为生物量,PC为含碳系数)B=0.399 9 V+22.541 00.970.508B=0.52 V-0.520B=1.035 7 V+8.059 10.910.500B=0.612 9 V+26.145 10.980.551B=0.516 8 V+33.237 80.970.515B=0.475 4 V+30.603 40.930.494B=0.789 3 V+6.930 61.000.494B=0.415 8 V+41.331 80.940.508B=A经*S经(A经为单位面积生物量,S经为经济林面积)—0.484B=(A竹*N竹)/1 000(A竹为单株平均生物量,N竹为竹子株数)—0.486B=A灌*S灌(A灌为单位面积生物量,S灌为灌木林面积)—0.484

3 结果与分析

3.1 森林植被碳储量空间分布特征

3.1.1 小班尺度森林碳储量分布特征

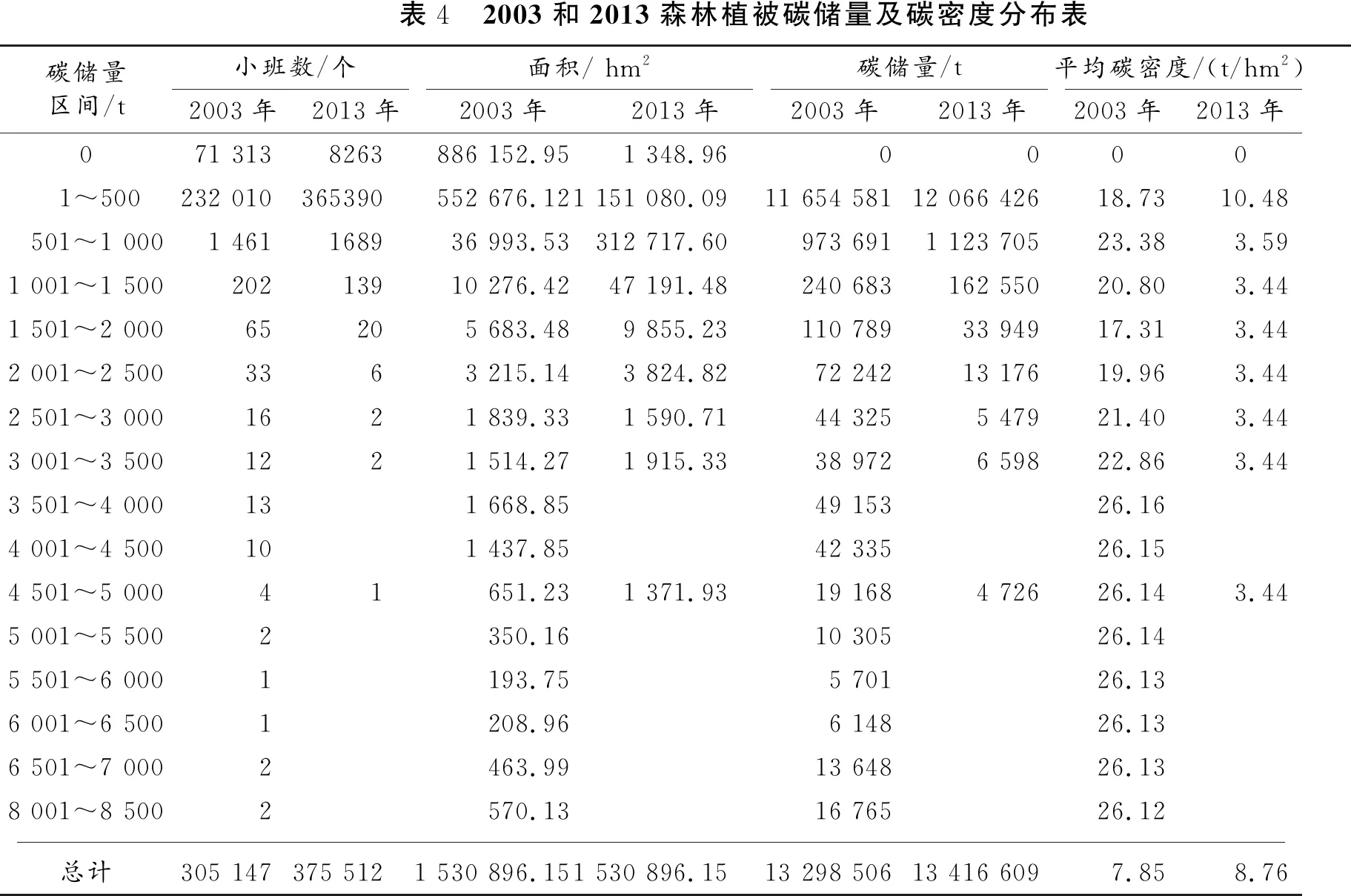

依据2003年衡阳盆地森林资源二类调查数据和表4可知,该区域共有305 147个小班,总面积1503 896.15 hm2,总碳储量13 298 506 t,约13.3 TgC,该区域平均碳密度为7.85 t/hm2。

依据2013年衡阳盆地二类资源调查数据和表4可知,该区域共有375 512个小班,总面积1 503 896.15 hm2,总碳储量13 416 609 t,约13.4 TgC,该区域平均碳密度为8.76 t/hm2。

衡阳盆地植被碳储量的空间上分布不均衡,分散程度较大,2003—2013年植被总碳储量和平均碳密度均呈上升趋势。随着小班碳储量的增大,小班个数和小班面积逐渐减少,平均碳密度逐渐下降,且到2013年在2 001~8 500碳储量区间的小班消失。这表明极少数小面积高质量森林在10年间遭到了破坏,大面积森林结构较完整,森林质量高,林木生长受外界干扰程度低,有利于碳的积累,故大面积森林是衡阳盆地的重要植被碳库。

表4 2003和2013森林植被碳储量及碳密度分布表碳储量区间/t小班数/个面积/ hm2碳储量/t平均碳密度/(t/hm2)2003年2013年2003年2013年2003年2013年2003年2013年071 3138263886 152.95 1 348.960000 1~500 232 010365390552 676.12 1 151 080.0911 654 58112 066 42618.7310.48 501~1 0001 461168936 993.53 312 717.60973 6911 123 70523.383.591 001~1 50020213910 276.42 47 191.48240 683162 55020.803.441 501~2 00065205 683.48 9 855.23110 78933 94917.313.442 001~2 5003363 215.14 3 824.8272 24213 17619.963.442 501~3 0001621 839.33 1 590.7144 3255 47921.403.443 001~3 5001221 514.27 1 915.3338 9726 59822.863.443 501~4 000131 668.85 49 15326.164 001~4 500101 437.85 42 33526.154 501~5 00041651.23 1 371.9319 1684 72626.143.445 001~5 5002350.16 10 30526.145 501~6 0001193.75 5 70126.136 001~6 5001208.96 6 14826.136 501~7 0002463.99 13 64826.138 001~8 5002570.13 16 76526.12总计305 147375 5121 530 896.151 530 896.1513 298 50613 416 6097.858.76

将2003年和2013年碳储量对比分析可知,衡阳盆地区域碳储量整体呈现增加趋势,碳储量增加118 103 t,碳储量为0的小班个数减少63 050个,小班平均碳密度提高了0.91 t/hm2。表明在2003—2013年间,衡阳盆地森林植被保护良好,区域森林质量进一步提升,林分结构更加完整。虽在此期间曾遭受2008年冰冻灾害影响[16],但灾后修复、植树造林、退耕还林、巩固退耕还林等措施对区域森林的保护成效可见一斑。

3.1.2 不同区域植被碳储量分布特征

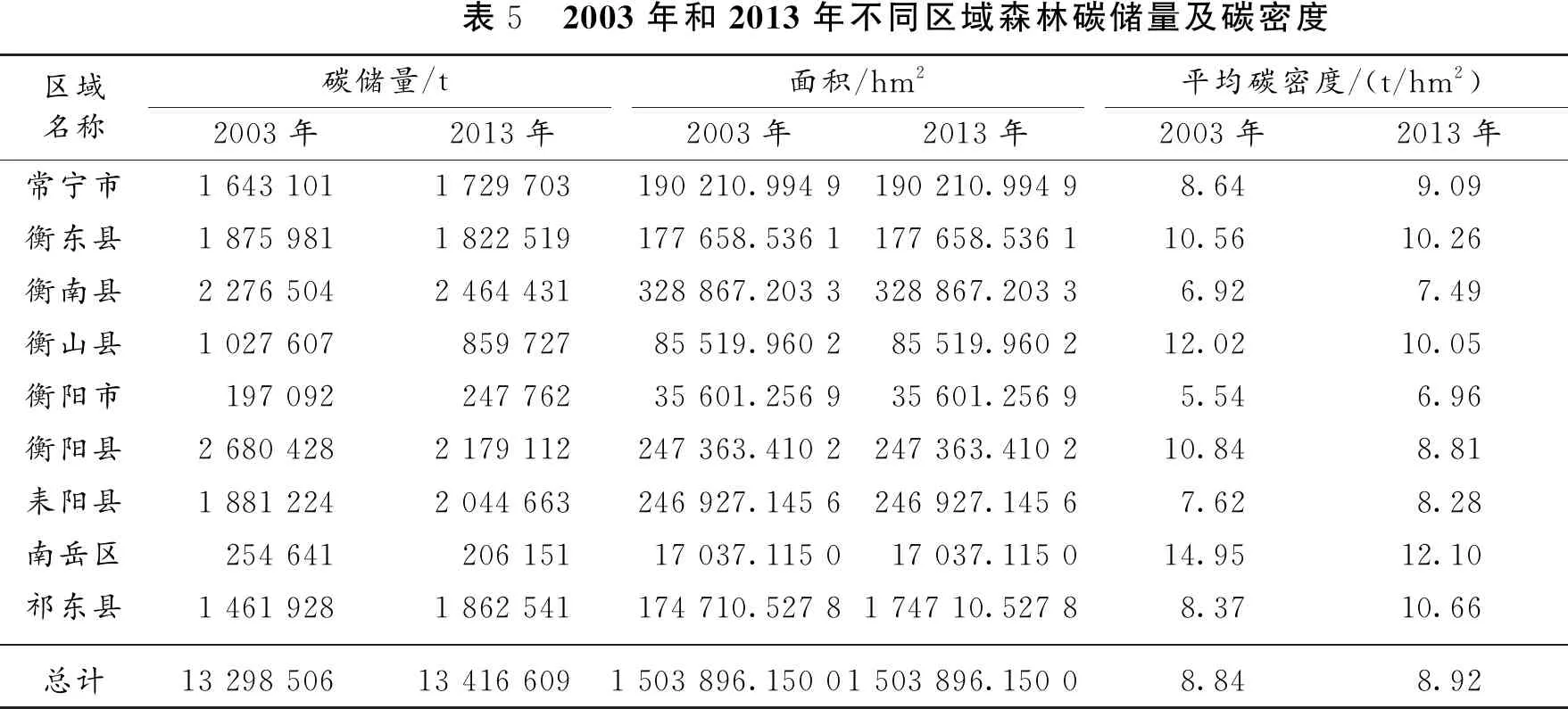

基于Arcgis10.2.2平台,对衡阳盆地区域内的小班碳储量按9个市县区分别进行提取和计算分析,分别统计其面积、碳储量和平均碳密度,结果见表5。

表5 2003年和2013年不同区域森林碳储量及碳密度区域名称碳储量/t面积/hm2平均碳密度/(t/hm2)2003年2013年2003年2013年2003年2013年常宁市1 643 1011 729 703190 210.994 9190 210.994 98.649.09衡东县1 875 9811 822 519177 658.536 1177 658.536 110.5610.26衡南县2 276 5042 464 431328 867.203 3328 867.203 36.927.49衡山县1 027 607859 72785 519.960 285 519.960 212.0210.05衡阳市197 092247 76235 601.256 935 601.256 95.546.96衡阳县2 680 4282 179 112247 363.410 2247 363.410 210.848.81耒阳县1 881 2242 044 663246 927.145 6246 927.145 67.628.28南岳区254 641206 15117 037.115 017 037.115 014.9512.10祁东县1 461 9281 862 541174 710.527 81 747 10.527 88.3710.66总计13 298 50613 416 6091 503 896.150 01 503 896.150 08.848.92

由表5可知,衡阳盆地内9个市县区中衡南县面积最大,衡阳县和耒阳县次之,南岳区面积最小。2003年衡阳盆地碳储量分布与面积关系不明显,衡阳县碳储量最高,碳储量为2 680 428 t;衡南县次之,碳储量为2 276 504 t;南岳区碳储量最少,碳储量仅254 641 t。碳储量密度与区域面积成反比,衡南县面积最大,平均碳密度较小;南岳区面积最小,平均碳密度最大。

2013年该区域碳储量分布与面积呈正相关,衡南县面积最大,碳储量最高;衡阳县面积次之,碳储量次之;南岳区面积最小,碳储量最少。平均碳储量密度与区域面积成反比,衡南县面积最大,平均碳密度较小;南岳区面积最小,平均碳密度最大。

3.2 植被碳储量变化分析

3.2.1 趋势分析

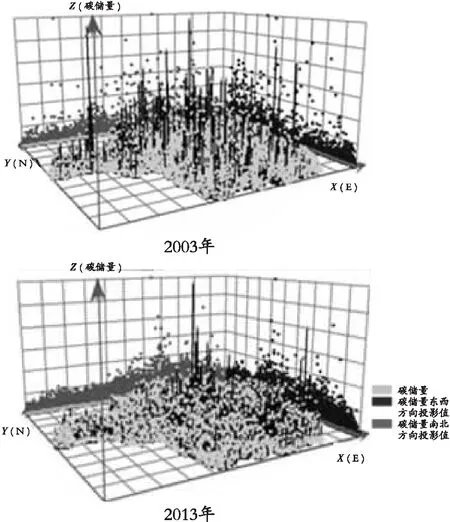

基于2003年和2013年森林植被碳储量的计算结果,运用Arcgis地统计方法对衡阳盆地平均碳密度结果进行空间模拟研究分析,同时利用Arcgis的地统计分析模块对衡阳盆地2003年和2013年森林植被碳储量空间插值点碳储量进行空间探索分析,得出图1所示的碳储量空间分布三维透视图。

由图1可知,2003—2013年间,衡阳盆地森林植被碳储量变化趋势不明显,东西方向和南北方向的投影值没有明显的线性趋势,均表现为中部高,四周低的分布特征,其中2013年的中部区域波谷幅度较2003年有所降低。

图1 衡阳盆地碳储量空间分布三维透视图

3.2.2 简单克里格插值结果与分析

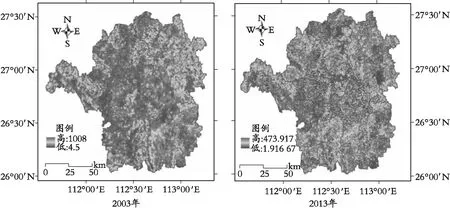

克里格法(Kriging)是地统计学的主要内容之一,是从变量相关性和变异性出发,在有限区域内对区域化变量的取值进行无偏、最优估计的一种方法[17]。衡阳盆地2003—2013年森林植被碳储量平面分布图如图2所示。

2003年衡阳盆地森林植被的碳储量分布不均匀,从总体上看,东北部、西部、西北部植被碳储量较高,中部和西南部植被碳储量较低。分析可知,碳储量较低的区域属于南岳区、衡山县的城镇和市区所在地;西北部碳储量较高区域主要为山脉和原生森林植被所在处,森林植被良好,人为破坏较低。2013年衡阳盆地森林碳分布相对集中,该区域中部、西部、南部和东部的碳储量相对较高,所在区域多为林区或林场;西南部、西北部和东南部碳储量较低,所在区域为人为活动密集区。

综合分析衡阳盆地2003年和2013年森林植被碳储量分布趋势可知,总体分布趋势表现为:自然演替→自然演替为主、人为干扰演替为辅→人为干扰演替→人为干扰演替为主、自然演替为辅。2013年较2003年相比,波谷和波峰分布区域基本没有发生变化,趋势等高线有所疏缓,相对碳储量差距有所减小,且三个波谷处碳储量均有所增加,南部波谷所在地增幅尤其较大。

3.3 土地利用变化对植被碳储量的影响

3.3.1 植被碳储量变化与土地利用变化的关系

由表1可知,2003—2013年间,林地面积减少739.91 km2,而林地植被碳储量增加118 103 t,林地植被碳密度上升了0.91 t/hm2,2013年林地植被碳密度较2003年碳密度增长了11.59%。

图2 衡阳盆地植被碳储量分布趋势图

从分析结果来看,2003—2013年间,衡阳盆地内林地面积减少,但林地面积的减少并没有导致其植被碳储量和碳密度的下降,10年间该植被类型碳库不降反升,表明该植被碳库与其土地利用类型面积变化之间呈负相关关系,这一变化说明衡阳盆地10年间的森林提质工作已见成效。

3.3.2 植被碳储量对土地利用变化的响应

在已划分的7大土地利用类型中,林地植被毋庸置疑是最大的植被碳库,因此,林地植被碳储量是本文的主要分析内容。在该项分析中,土地利用类型中的林地类型碳储量和碳密度运用表6的计算结果,其他不同土地利用类型(草地、耕地、建设用地、水域、未利用地和园地)的碳储量值来源于相关研究资料和相关文献[18-20],详见表6。

通过分别统计土地利用类型间的转化面积,以不同土地利用类型碳密度为参数,计算出2003—2013年间土地利用类型相互转化过程引起的植被碳储量变化,森林植被碳储量变化对土地利用类型变化响应,见表7。

2003—2013年间,在7个土地利用类型相互转化的过程中,衡阳盆地植被碳储量增加946.78 t,表明衡阳盆地2003—2013年间土地利用类型变化减少了碳排放,总体表现为碳汇。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文分别估算了衡阳盆地2003年和2013年的森林植被碳储量,分析其变化特征,模拟其空间分布,研究其与土地利用类型变化的联系,得出以下结论:

1)2003—2013年,在土地利用类型间相互转化的过程中,衡阳盆地植被碳储量增加946.78 t,衡阳盆地土地利用类型的变化减少了碳排放,总体表现为碳汇。

2)2003—2013年,衡阳盆地森林植被碳储量和碳密度不减反增,证明了衡阳盆地林木质量有大幅度提高,表明“退耕还林、巩固退耕还林”、“灾后修复”等政策的实施对土地利用变化以及区域植被碳库产生了良性影响。

3)耕地与林地之间的剧烈转化,使碳储量变化幅度较大,建设用地对林地的侵蚀得到有效控制,耕地对林地的侵占造成植被碳储量大幅度减少的现象应引起重视。

4.2 讨论

1)本文采用的森林植被碳储量计算方法是是目前最普遍最常见的碳储量估算方法,该方法对衡阳盆地常见乔木树种较为适用。但对于经济林和灌木林,本文采用单位面积平均生物量的计算方法较为粗略,因数据的有限性,无法将经济林和灌木林进行更细致的分类,这在统计分析植被碳储量时,可能对统计结果会有一定的影响。

2)本文对碳储量的估算仅限于地上部分,暂未对土壤部分进行碳储量估算,下一步可通过收集相关数据,分析不同土地利用类型地上部分和地下部分碳储总量的差异,并进一步展开土地利用变化对碳库影响的定量研究。此外,可分别对乔木林碳库、灌木林碳库、经济林碳库和竹林碳库等4大碳库,在2003—2013年间的变化进行分析研究,定量研究土地利用变化对不同碳库带来的影响差异。