城邦的正义与秩序

——《理想国》427c-444a义疏

朱琦

(四川外国语大学 马克思主义学院,重庆 400031)

公元前400多年的希腊,伯罗奔战争胜负未决,雅典城西南面约12公里处的佩莱坞港正在搞一场祭神节庆。苏格拉底带着格劳孔,下到港口,参观完节庆准备返回雅典城时,被一群人强行留下来,被迫通宵达旦地展开了一次关于正义的讨论。而后,苏格拉底匆忙回返,不容任何人打断迫不及待地重述了这场讨论。这就是我们如今仍然在反复读的《理想国》。

参与这次讨论的人物,即强行留住苏格拉底的人,共十人。其中包括柏拉图的胞兄格劳孔和阿德曼图斯,这二位是苏格拉底的主要对话者,或者可以说是苏格拉底主要的教育对象,另外还有异邦老人克法洛斯及其儿子玻勒马库斯,智术师特拉叙马库斯;剩下还有五人虽没有说话,却倾听了整个对话,其中有曾尖锐批评过苏格拉底且并未得到苏格拉底反驳的克勒托丰(见柏拉图对话《克勒托丰》,学界普遍认为《理想国》的创作与《克勒托丰》有密切联系)[注]关于《克勒托丰》与《理想国》之间关系的讨论,见詹文杰.道德教育何以可能?——柏拉图的《克利托丰》诠疏,《世界哲学》[J].2008(1):6-16。、卡尔曼提德斯、欧绪德谟斯、吕西阿斯和尼克拉图斯。

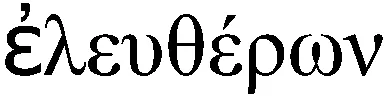

众所周知,如其副标题所示,《理想国》讨论的主题是正义。在第一卷成功驳斥特拉叙马库斯对正义的攻击之后,苏格拉底却说,“我也不知道正义是什么,因而也就很难知道它是不是一种德性,也不知道一个正义的人到底幸福还是不幸”(354c)[注]本文中所有《理想国》引文均参照王扬译本(柏拉图著,王扬译注,《理想国》,北京:华夏出版社,2012),并根据希腊原文和布鲁姆译本(Plato, translated and with an interpretive Essay (3 edition) by Allan Boom, 2016, The Republic of Plato [M]. New York: Basic Books)稍作修改。以下仅随文标出标准码。。虽不清楚正义的定义,却仍然继续着讨论。直到第四卷,我们才第一次看到这个定义。

1 属己的城邦

第四卷中,苏格拉底终于引导其最主要的教育对象——阿德曼图斯和格劳孔——完成了城邦的创建。然后他话锋一转,请这两兄弟自行探索,城邦中的正义和不义在什么地方、有什么区别以及幸福生活必须拥有哪一个(427d)。可想而知,兄弟俩自然不会同意苏格拉底甩手走人。值得注意的是,在城邦创建过程中,与苏格拉底对话的主要是阿德曼图斯;而这之后,格劳孔接替阿德曼图斯,成为与苏格拉底的主要对话者。

创建城邦伊始,阿德曼图斯非常认同苏格拉底的观点——城邦创建的主要目的,在于城邦作为一个整体的幸福,而不是某一个社会阶层的幸福,整体幸福的城邦里,才有最大的正义(420b, 421c)。此外,他们共同定下了城邦护卫者新的繁重职责(监督不让城邦变得太富或太穷,不能让城邦过大扩张等等),确定了城邦“对外的马基雅维利式”政策和“对内的反马基雅维利式”政策(布鲁姆,2009: 103),确认了城邦创建者最大最重要的职责——教育和监管的方式、制定法律,以及宗教和祭祀等诸多城邦大事。整个过程中,阿德曼图斯对城邦各个方面的创建和完善非常尽职,尤其对教育很感兴趣,回应苏格拉底时语气强烈,常常使用最高级形容词和表示“必须”的情态动词。这似乎表明,阿德曼图斯的确认为,城邦应该严格监管儿童和青年人的教育过程,因为这个过程对城邦来讲至关重要。

而城邦创建之后,对于在其中寻求正义的问题,似乎格劳孔更感兴趣,或者是,更希望听到苏格拉底对城邦中正义的分析。因而他听到苏格拉底说要离开时,迫不及待地出言阻止,为了留住他,甚至不惜指责苏格拉底不虔诚(427d)。

更不可思议的是,格劳孔毫不迟疑地坚定地同意了这个说法。我们知道,这个言辞中的城邦,是他两兄弟在苏格拉底的带领下建造的,在着手创建城邦前,他们对于正义对城邦和个人的意义存有疑问。

格劳孔在第二卷长篇大论的中提出了三个反驳正义的论点:(1)正义的产生过程说明其本质上的脆弱性;(2)人们不会自愿地行正义,除非是没有能力行不义,这是人的本性决定的;(3)正义者总是承受苦痛,而不义者却总是比正义者幸福,因而不义比正义更可取。言下之意,没有正义的生活也许更好。格劳孔挑战苏格拉底对正义的支持,要求他论证正义是因其自身的好而值得追求。

比格劳孔更温和、节制的阿德曼图斯不仅加入了他的阵营,而且批评更为尖锐。“如果说格劳孔是从不义的角度,也就是直接赞颂不义,反向趋近正义的本质,那么阿德曼托斯则直接从其对立面也就是从人们对正义的看法开始对那些错误意见的批评之旅,也就是说,世间流传的正义之说,其实也不是真正的正义,反而可能是对正义的极大损害。”(程志敏,2015: 196)并且,阿德曼图斯论证说,连现在的城邦宗教都支持人们通过贿赂来拉拢神,即正义的神圣基础都不存在了,那么还有什么能够支撑我们如此艰辛地坚持正义呢?

苏格拉底深知,要反驳乃至教育这两个聪明高贵的年轻人绝非易事。然而他还是不得不“明知不可为而为之”。于是,他提出了由大见小的建议,先讨论城邦里的更大的正义,以发现个体的更小的正义。

吊诡的是,这两个先前对城邦正义有诸多质疑的年轻人,身份发生变化之后,即开始作为城邦的创建者(369b开始)来思考问题时,立刻发现不得不关注正义,不得不按照正义原则组建城邦。首先,他们不再说建立城邦是强者剥削弱者,而是同意了苏格拉底的说法,即城邦起源的原因是“我们中没有一个人能完全自给自足,而是需要很多其他东西”。

城邦的这个起源,首先意味着城邦并非自然之物,而是人为之物。其次,城邦的这个起源意味着城邦利益和个人利益的统一,至少有统一的部分,建立城邦是为了更好地满足个人利益。第三,既然城邦的起源是为满足每个个体的利益,就算按照正义原则组建城邦,正义也不是目的,而只是手段。“通过把城追溯到人的需要,苏格拉底指出,不可能不考虑正义的功能或后果就赞美正义。”(Strauss,1964: 94)换句话说,人们并不因正义本身行正义,而是为着正义所导致的结果,这恰好说明阿德曼图斯对正义的攻击是成立的。

就算不知道“正义是什么”,就算不是为着正义本身而追求正义,当怀揣着“这是我的城邦”这个前提时,格劳孔对于苏格拉底所讲的“这个我创建的城邦必然拥有包含正义在内的四种德性”这一结论也毫不怀疑。这不难理解,人们都爱属己之物,爱家人、爱朋友、爱祖国,尤其是格劳孔这样血气充沛的青年,因为“血气本质上与对属己之物的爱有关”(施特劳斯,2012: 330)。事实上,有了属己的理念,也就有了外-内、敌-我之分,这也恰恰回应波勒马库斯在卷一的正义命题——正义就是损敌扶友。施特劳斯进一步告诉我们,“这样理解的正义在任何一个城邦都不可或缺,无论它有多么正义,因为即使最正义的城邦也是一个城邦,一个特殊的或者说封闭的或者说排外的社会”(Strauss, 1964: 73)。所以,城邦正义不是自然的正义,追求城邦正义也并非因正义自身而为之。

2 城邦的德性

无论如何,大家都统一了思想,即这个创建好的城邦具有古希腊传统众所周知的四枢德。在探讨这四种德性之初,苏格拉底提出了一个奇怪的探寻方式:先讨论前面三个,弄清楚那三个,剩下的必然就是正义(428a)。毕竟,探讨正义才是他们的原初目的。然而,我们很疑惑,在城邦里,除了智慧、勇敢和节制,剩下的一定是正义吗?也就是说,城邦中只有这四种德性吗?找出前面三种,剩下的任何一种东西都可以被称为“正义”?这些问题困扰着我们。然而,有一点是明确的,遵循这种探寻方式,我们可以把剩下的东西与智慧、勇敢和节制这三种德性相比较。

按照这样的顺序推进,接下去该谈论节制了。然而,苏格拉底此时却说,我们能不能直接去找正义,省去找节制这一步啊(430d)?可是,如果省去这一步直接谈正义,那正义和节制不就混为一体了吗?如此“我们完全可以把节制视为和谐(harmony)、协调(accord)、秩序(order)、适度(measure)等与正义相似的品质,因而使得正义成为多余之物”(Rosen, 2005: 145)。难道苏格拉底就是想有这样的效果?或者是,正义与节制难以分开?由于格劳孔不接受这种做法,为了让他满意的话,苏格拉底才继续单独谈节制。

智慧、勇敢和节制都已经找到,按照苏格拉底一开始设定的方法,剩下的就是正义了。当格劳孔对此坚信不疑时,苏格拉底却不那么肯定了,他先是说要像围猎一样“全神贯注,以免正义溜走”,还得“祈求成功”,因为路途中“遮阴重,一片黑暗”(432b-c),这些话似乎在暗示,寻求正义太难了,超乎想象的难,这不免让人心灰意冷。然后,他又如恍然大悟一般戏剧性地宣称:哎呀,我们就是抱着孩子找孩子嘛,正义明明就在这里啊!

然而,我们知道,在当时的民主制雅典,并不存在这么清晰的阶层划分,最突出的与此描述相反的现实情况是,公民们既从事劳作或手工业或贸易以挣得钱财,也以投票的方式参与城邦事务的决议。换句话说,当时雅典的情况恰恰是,三个阶层没有明确的界线。因而,即便苏格拉底不是说这种正义的城邦完全不可能实现,至少雅典也绝不是这种城邦。那么,苏格拉底为何要定下如此严格的阶层和职业区分?

3 城邦的秩序与正义

《理想国》对话的初衷是探讨正义开始,苏格拉底刚刚给出了“城邦正义”的描述,即城邦中一人一事,各司其责。然而,苏格拉底并未打算停下,他说,个体灵魂与城邦一样,有内在的三层结构,对应于城邦里的三个阶层,具有三种不同天性(435b-c)。

那么城邦中的阶层的特性是什么呢?苏格拉底说,依据出生地和居住地的不同,有的人血气旺盛,有的人热爱智识,有的人渴望金钱,这是他们不同的天性(435e-436a)。正是天性,决定了他们在城邦中应该各司其事:工匠阶层的人渴望钱财,就该去挣钱;护卫阶层血气旺盛,应为城邦统治做辅助工作;而统治阶层理性卓越,适合议事。

对个体而言,正义主要是一种外在的对于行为的规范性要求;对国家而言,它是出于现实政治诉求的制度、法律和秩序(刘飞,2014: 74-75)。没有自然的正义,正义本是人为,是人为了同是人为之物的城邦的存在和延续自定的礼法而追求之物。城邦的存在和延续在于城邦的秩序,秩序既指城邦的层级,也指城邦事务有先后次序,有秩序的城邦才能稳定和延存。城邦的正义与秩序由此而融会,对于城邦来讲,正义便是有序。

三个阶层有严格的区分,不混淆、不僭越,从而实现城邦的秩序。而实现城邦的整个秩序得有赖于每个城邦公民灵魂的秩序。我们记得,在四种德性中,智慧为统治者所有,勇气为护卫者所有,只有节制要求所有公民都具有。而且苏格拉底也曾试图混淆节制与正义,因而有必要再看看节制。

柏拉图在《卡尔米德》《高尔吉亚》和《普罗塔哥拉》等多篇对话中都有对节制的定义和探讨,在《理想国》卷三,苏格拉底与阿德曼图斯谈话时也定义了节制,“对众人来说,节制的最大特征是,顺从统治者,并在喝酒、性爱、吃东西这类乐事上当好自己的统治者”(389d-e)。言下之意,作为普通公民,服从统治当好臣民,管好自己,就是节制。城邦里的资源总是有限、甚至是稀缺的,这是公民冲突的主要来源,节制之人能控制好自己对这些东西的欲望,不诉诸违法犯罪甚至煽动叛乱来得到自己的利益,从这个意义上讲,节制与城邦正义的确是一体的(布鲁姆,2009:95)。正如研究者刘玉鹏所讲,“在节制中,自我控制作为一种显性的主动力量恰恰是通过隐性的貌似消极的服从统治而造就的”(刘玉鹏,2017: 149)。因而,我们可以理解苏格拉底为何试图将节制与正义混为一谈,因为节制和正义在功能上的确难以区分,“如果说正义明显地促成了灵魂以及城邦的和谐,那么节制则隐在幕后, 极大地推进了灵魂的协和与城邦的友爱”(刘玉鹏,2017: 146)。当格劳孔对苏格拉底阐述的严格的公有制热血沸腾、甚至急切想要实现时,苏格拉底巧妙地回避了这个问题(472a);当鄙夷民主制向往精英统治的阿德曼图斯对苏格拉底所描绘的哲人王城邦逐渐认同时,苏格拉底却警告他“根本不可能把大众哲学化”(494a),甚至更明白地告诉他“最好的城邦都是神性的”(497b)。言下之意,人为的城邦、人能拥有的城邦都是较好的。考虑到这两兄弟都是积极的政治参与者,我们可以合理推断苏格拉底是在警醒他们节制的重要性。任何一种属人的政体都不可能完美,都有瑕疵。民主制有种种缺陷,但或许并没有想象中那么糟糕,贵族制或许理论上更好,但在俗世中也不一定就能为民众和城邦带来幸福。城邦中各阶层的节制、城邦的秩序才是城邦之正义,才能保证城邦和个人实现其目的。

事实上,对于秩序和统一的强调贯穿了整个《理想国》的正义讨论。著名的高贵的谎言所指向的目的,是为了维护城邦的统一。特拉绪马库斯、格劳孔和阿德曼图斯三人在卷一卷二里看似从不同角度对正义发起攻击,其实质都是在批评苏格拉底轻视个人利益,特拉绪马库斯和格劳孔批评的是牺牲了作为整体的公民的个人利益,阿德曼图斯批评的是牺牲了护卫者的个人利益,而针对这些反对,苏格拉底的回应都一样——所有的个体利益只能处于从属地位,只具有次级重要性,必须要保证整体城邦的利益(Pradeau, 2002: 73)。正如苏格拉底所讲,分裂是城邦最大的恶,团结统一是城邦最大的善(462a-b)。中国人把这句话讲得更直白:“有国才有家”,失去城邦的统一和秩序,个人的利益也将被颠覆,城邦的起源早就预设了这一点。

如果城邦的每一部分都好好地各司其职,因而具有属于这个部分的德性或诸德性,城就是智慧的、勇敢的、节制的,因而是完好的:它不再需要另加什么正义(Strass, 1964: 110)。所谓的正义本就是人为的创设,难怪在有序的城邦中难以寻求,正如在失序的城邦中无法寻求。作为整个道理的例证,我们不妨看看《理想国》对话人物的命运。公元前404年,雅典在伯罗奔尼撒战争中失败,斯巴达支持其建立了贵族制的变异政体——寡头制,史称“三十僭主”。其中的领导者一度曾是苏格拉底的学生。这段时间里,被三十僭主杀死的雅典公民几乎超过了伯罗奔尼撒战争最后十年死于斯巴达军队之手的人数。当年参与佩莱坞港讨论的人中,玻勒马库斯一家被流放。并没有史料表明当年热衷于政治的贵族青年格劳孔和阿德曼图斯参与其中,或许因为他们真的听懂了苏格拉底的教诲。民主制在八个月后重塑,苏格拉底却以败坏青年之罪被审判并处死。雅典之衰亡不久即至。