神圣空间的想象与建构:“昆仑”多重空间形态及其象征意涵

高莉芬

一、静态地理昆仑与动态文化昆仑

在中国古代文化中,表述时空思维最重要的神话之一无疑就是昆仑神话系统。历来学界对于昆仑神话的研究大都聚焦在两方面:一是对“昆仑”词语的语义与语源探究,一是对“昆仑”地理的梳理与考察。尤其是对“昆仑”真实地理所在地的考辨,更是众说纷纭,莫衷一是,苏雪林更直接名之为“昆仑之谜”[注]苏雪林:《昆仑之谜》,(台北)“中央”文物供应社,1956年。。在中国神话史上,“昆仑”亦是重要的神圣空间。历来对于昆仑地理的争辩,除了与其空间的神圣性以及宇宙论意涵外,又以其地理位置与河源地理的密切关系而备受关注,《山海经》中已见昆仑与河水所出的记载,如《西次三经》:“昆仑之丘,是实惟帝之下都……河水出焉,而南流东注于无达”[注]袁珂校注:《山海经校注》,(台北)里仁出版社,1982年,第47页。下文中有关《山海经》的文献引用,均出自本书,不再特别注明出处与页码,而只标明《海内西经》《西次三经》等篇章名。;“敦薨之山……敦薨之水出焉,而西流注于泑泽。出于昆仑之东北隅,实惟河源”。《海内西经》:“海内昆仑之虚,在西北,帝之下都……河水出东北隅,以行其北,西南又入渤海,又出海外,即西而北,入禹所导积石山。”黄河在古代文献中多以“河”名之,是孕育中华文明重要的源头之一,昆仑以其“河出昆仑”“昆仑地之中”等相关记载,其地望一直是古代地理学史上重-要的论题。

在中国古代地理学与神话学研究中,昆仑引起的真实地理或是想象地理的争辩,近年来又随着西王母研究的日益兴盛而受到关注。[注]刘宗迪:《失落的天书:〈山海经〉与古代华夏世界观》,商务印书馆,2006年,第503页。西王母是中国历史悠久的女神,传世文献中大量“河出昆仑”“昆仑地之中”以及“昆仑西王母”等相关记载,使昆仑以其特殊的地理空间与历史文化,发展出丰富的神话叙事系统与文化象征。昆仑,除了是真实静态地理,也是一种想象地理、文化地理。昆仑神话讲述着先民对自然宇宙的探索,解释了文明形成的地理因素以及自我生命的思考与定位。心理学家荣格(Carl Gustav Jung, 1875-1961)指出,神话作为原型的载体,蕴涵着先天的种族集体记忆以及生命经验。[注][德]卡尔·古斯塔夫·荣格:《心理学与文学》,冯川、苏克编译,(台湾)久大文化股份有限公司,1990年,第65-66页。从此一角度思考,神话对于理解古人的宇宙观、生命哲学以及族群文明的发展,十分重要。昆仑神话以其具有原型之本根性、象征性,在历史发展中又与女神叙事相结合而发展成庞大的神话叙事系统,在神话学、文学乃至于思想、宗教研究上都有重要的意义。

昆仑神话传承着远古的宇宙图景,书写了地方经验知识,神话地理在时间累积下,成为文化意象符号,神话中的时间观、空间观,渗入到文学艺术、宗教乃至建筑的美学精神创造中,千百年来在现实地理中建构出另一个与现实相对的地理,其具神话元素的地景以及场所,充满了神圣性与审美性,其深层心灵却也投射着另一世界的真实性。对此一世界宇宙的发掘阐释,对于探讨古人生命存在经验具有重要的意义,也是人文学界重要的论题。顾颉刚提出,在中国古代流传下来的神话中,有两个重要的系统:一个是发源于西部的昆仑神话系统,另一是东部沿海地区的蓬莱神话系统。[注]顾颉刚:《〈庄子〉和〈楚辞〉中昆仑和蓬莱两个神话系统的融合》,《中华文史论丛》第2辑,上海古籍出版社,1979年,第31-57页。蓬莱与昆仑是中国古代重要的仙境,也是永恒追寻的乐园神话。[注]高莉芬:《蓬莱神话——神山、海洋与洲岛的神圣叙事》,陕西师范大学出版社,2018年,第11-14页。“昆仑神话”研究历来已备受学界关注,若从神话地理与空间考察,对于中国神话的语言叙述特质以及神话象征思维仍有更多可以开拓的学术视野与空间,值得继续关注探究。

历来学界对于昆仑大都偏重其真实地理与神话地理之研究,但昆仑之所以在中国文化中日益展现出其旺盛的生命力,不仅是在于其地理空间上的坐标意义。在历史长流的建构过程中,昆仑,是汉武帝“穷河源”的帝国巡察并命名之地,是《山海经》万物尽有的神话原初乐园,更是古典文学书写中的仙乡,乃至于道教上升紫宫之路中必经的圣山。昆仑既是一个静态的自然地理,又是一个动态的文化空间,不断被增衍创造,其空间形式在建构发展的过程中,亦具有或“山”或“丘”或“虚”的多元地理空间形式。此一地理空间及其象征转化之探讨,对于昆仑神话发展的掌握,以及神话地理所隐藏的人文精神之发掘具有重要的意义。在先秦典籍中,言昆仑最多者为《山海经》,本研究即以《山海经》为主,回归先秦两汉传世文献,在文本语境中重新探讨“昆仑”一词之意涵及其空间形态性质,进而发掘“昆仑”除了“山岳”以外的地理空间性质,以及这些空间特质的神圣性建构及其文化象征意涵。

二、丘、虚与山:《山海经》“昆仑”多重空间

“昆仑”是古代重要的地理与文化空间符号,多见于上中古传世文献中,其中《山海经》论及“昆仑”者,有近二十处之多。不过《山海经》中并非全以“昆仑”命名,有单词名之为“昆仑”者,亦有复合词名之为“昆仑之丘”“昆仑虚”及“昆仑之虚”以及“昆仑山”者,但历来研究者大多统以“昆仑”一词统而论之,因而对“昆仑”有不同的想象、理解与诠释。然而不同命名与言说方式,其实乃是指涉着不同的空间形态与文化语境。

(一)《山海经》中有关“昆仑”的相关记述

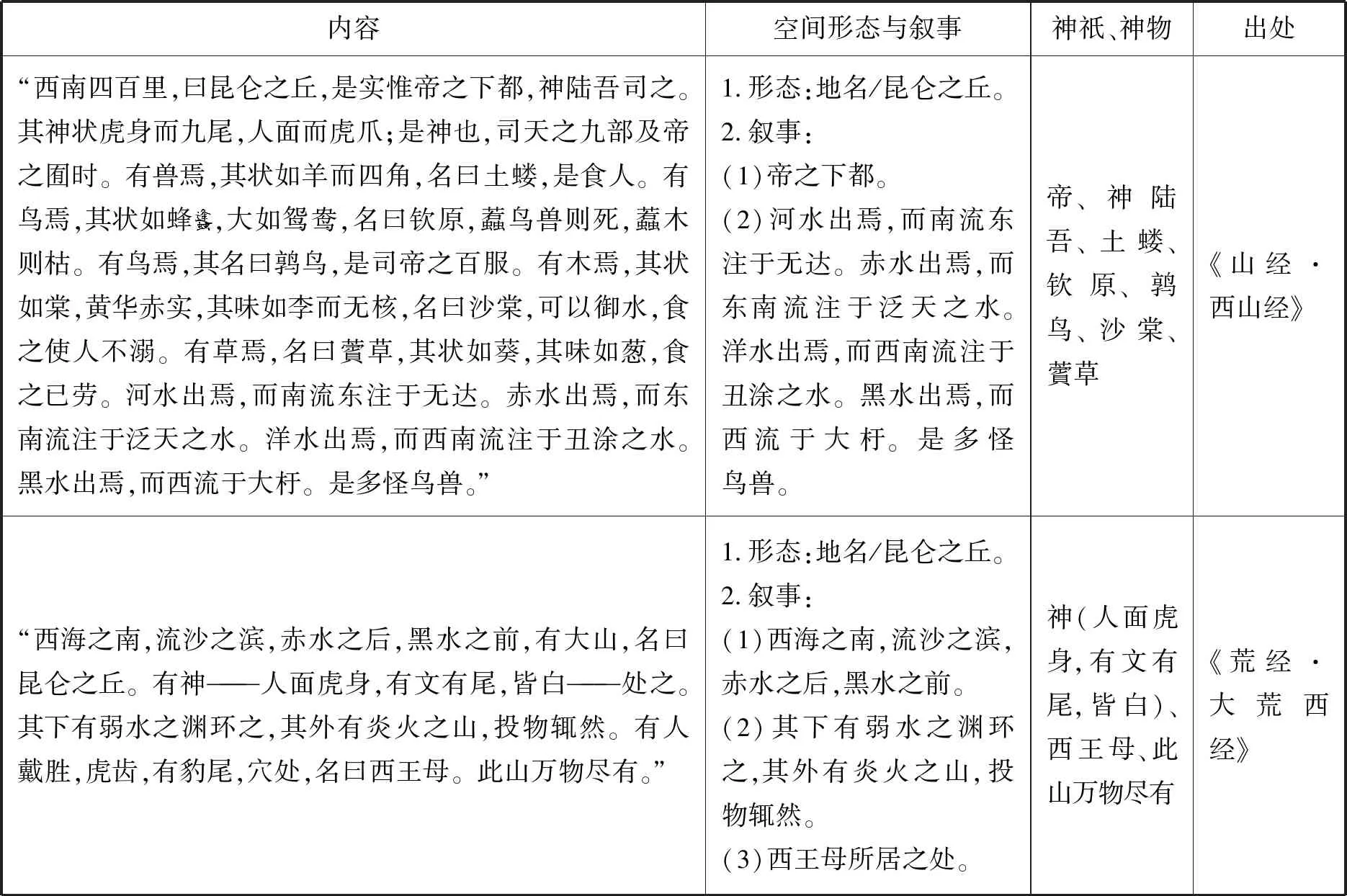

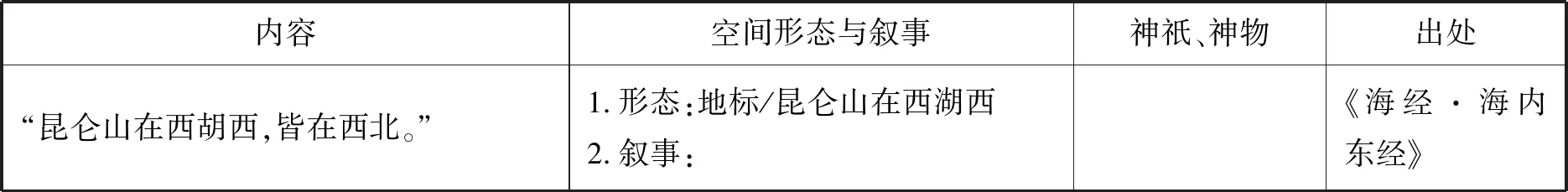

检视现存《山海经》版本,对于“昆仑”“昆仑之丘”“昆仑虚”“昆仑之虚”“昆仑山”的相关记述及空间形态与叙事,可分类表列如下:

表1 《山海经》中有关“昆仑”的相关记述及空间形态与叙事

表2 《山海经》中有关“昆仑之丘”的相关记述及空间形态与叙事

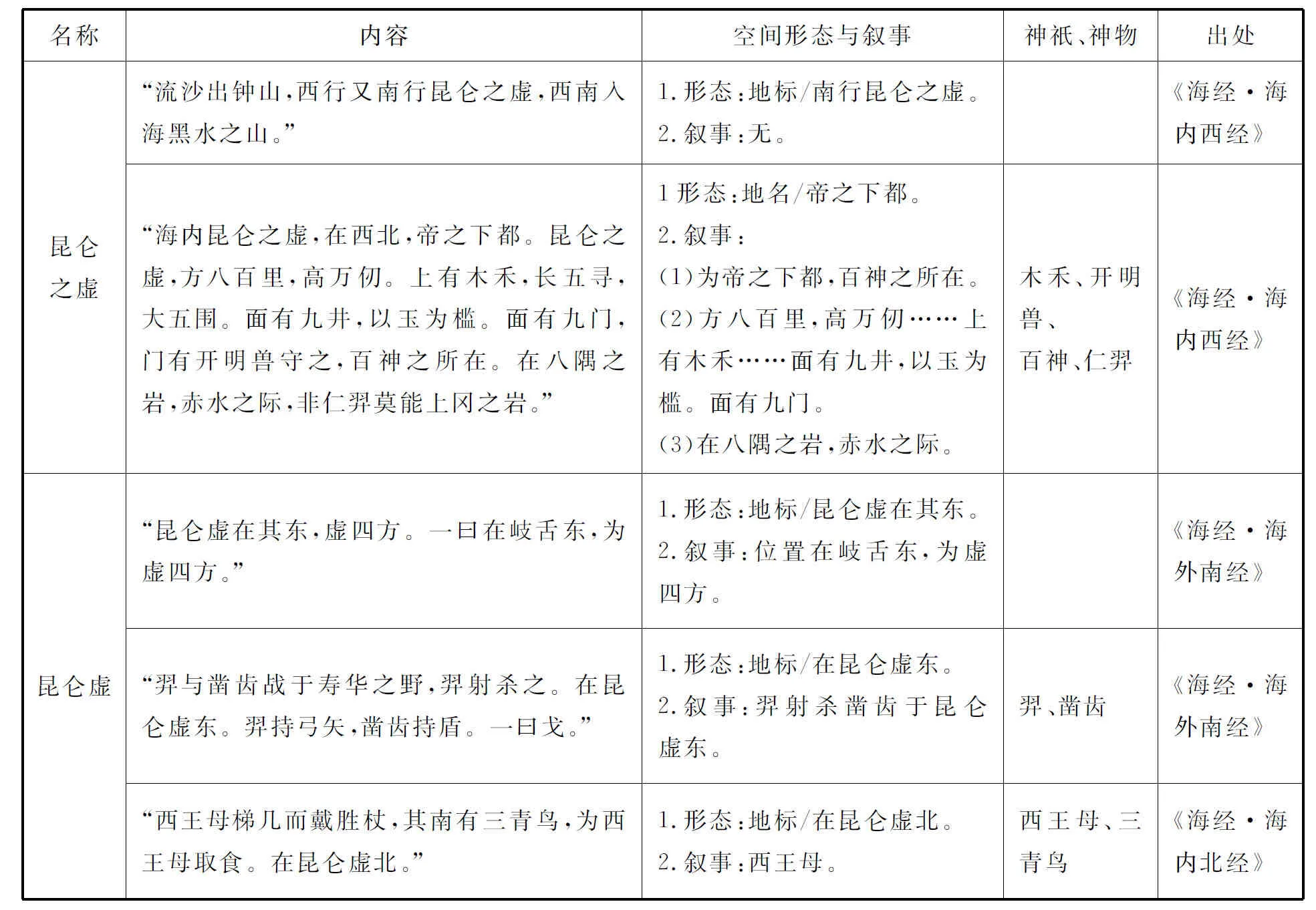

表3 《山海经》中有关“昆仑之虚”“昆仑虚”的相关记述及空间形态与叙事

续表

名称内容空间形态与叙事神祇、神物出处昆仑虚“蟜,其为人虎文,胫有。在穷奇东。一曰,状如人。昆仑虚北所有。”1.形态:地标/在昆仑虚北2.叙事:蟜居之处蟜《海经·海内北经》“昆仑虚南所,有泛林方三百里。”1.形态:地标/昆仑虚南所。2.叙事:有泛林方三百里。《海经·海内北经》“国在流沙中者埻端、玺,在昆仑虚东南。一曰海内之郡,不为郡县,在流沙中。”1.形态:地标/在昆仑虚东南。2.叙事:昆仑虚东南之国在流沙中。《海经·海内东经》“西胡白玉山,在大夏东,苍梧在白玉山西南,皆在流沙西,昆仑虚东南。”1.形态:地标/在昆仑虚东南。2.叙事:在流沙西,昆仑虚东南。《海经·海内东经》

表4 《山海经》中有关“昆仑山”的相关记述及空间形态与叙事

在上表分类中,《山海经》中单词“昆仑”有七则、复合词“昆仑之丘”两则、“昆仑之虚”两则、“昆仑虚”七则、“昆仑山”一则。“昆仑”与“昆仑虚”较多,“昆仑山”最少。而单词“昆仑”多出现在《山经》《海经》,复合词“昆仑之丘”在《山经》《荒经》,“昆仑之虚”则皆在《海经》,“昆仑虚”七则全在《海经》,“昆仑山”一则亦在《海经》。《山海经》之《山经》多记载山川形势,物产分布为近于真实自然地理;《海经》《荒经》则多神怪神异叙事,近于人文想象地理。综合而论,全经共十九则昆仑相关记载,出现在《山经》仅四则,可见不论单词或复合词,若依各经性质而论,山海经中昆仑相关叙事,具有较浓厚的人文想象地理色彩。依其不同叙事语境,可以进一步分为不同的地理空间形态。

(二)专有地名:原初自然之“丘”

在《山海经》中,或直名为“昆仑”,或名“昆仑之丘”,或名“昆仑之虚”,其中名之为“昆仑”者为最多,而与“山”字复合成词,名之为“昆仑山”者最少,仅有一则:

西胡白玉山,在大夏东,苍梧在白玉山西南,皆在流沙西,昆仑虚东南。昆仑山在西胡西,皆在西北。(《海内东经》)

在此则“昆仑山”的叙述中,完全看不出其神圣性、神秘性,仅点出“昆仑山”的地理位置,对于“山”的地貌、物产并无记载,也无神圣叙事。考察《山海经》中的单名为“昆仑”者,大多作为方位地标,并未特别标明其空间之具体地貌形态与空间中之“物”,如“在昆仑之北”,“昆仑南渊深三百仞”,“南望昆仑,其光熊熊,其气魂魂”,“在昆仑东北”等[注]袁珂校注:《山海经校注》,(台北)里仁出版社,1982年,第233、428、298、45、313页。。

值得注意者是,在《山海经》中“昆仑”以及“昆仑虚”一词大多作为“地标”,而“昆仑之丘”的叙述则明显在其前冠有“曰”或“名曰”,记为“曰昆仑之丘”或“名曰昆仑之丘”。曰,《说文解字·曰部》:“词也,从口乙声。亦象口气出也。凡曰之属皆徒曰。”清人段玉裁《说文解字注》:“司言也。司言者,意内而言外也。有是意而有是言,亦谓之曰。亦谓之云。”[注](汉)许慎撰、(清)段玉裁注、鲁实先正补:《说文解字注》,(台北)黎明文化事业公司,1993年,第204页。可知在《山海经》的记载中,“昆仑之丘”是作为具体的“专有名词”“地名”而存在的,并非是方位坐标。

“丘”是《山海经》中“昆仑”重要的地理特征之一。丘,甲骨文做“”,象四周高中间低之形。《说文解字》:“土之高也,非人所为也。从北从一。一,地也,人凥在丠南,故从北。中邦之凥,在昆仑东南。一曰四方高,中央下为丘。象形。凡丠之属皆从丠。”[注](汉)许慎撰、(清)段玉裁注、鲁实先正补:《说文解字注》,(台北)黎明文化事业公司,1993年,第390页。清代段玉裁《说文解字注》:

土之高也(大司徒注曰。土高曰丘)。非人所为也(释丘曰。非人为之丘。谓非人力所为也)。从北。从一(会意。去鸠切。古音在一部。读如欺。汉时读入今之尤韵。故礼记嫌名注曰。宇与禹、丘与区之类。汉时区亦去鸠切也)。

一,地也(释从一之意)。人凥在丠南。故从北(释从北之意)。中邦之凥在昆仑东南(昆仑下当有丘字。嫌人居不必在丘南。故言仓颉造字之初取意于此)。一曰四方高中央下为丘(淮南墬形训注曰。四方而高曰丘)。象形(与上会意别)。凡丠之属皆从丠。古文从土(从土犹从一)。[注](汉)许慎撰、(清)段玉裁注、鲁实先正补:《说文解字注》,(台北)黎明文化事业公司,1993年,第390页。

丘为“土之高也,非人所为也”,乃是非人力而为、自然形成的高土,又有四方高、中央低的地形意涵。“昆仑之丘”的地理形式,即是自然形成的四方高、中间低的高大土丘或大山的地貌形态。

在《山海经》中,名为“昆仑之丘”者有二处,分别在《西山经》以及《大荒西经》:

西海之南,流沙之滨,赤水之后,黑水之前,有大山,名曰昆仑之丘。有神——人面虎身,有文有尾,皆白——处之。其下有弱水之渊环之,其外有炎火之山,投物辄然。有人戴胜,虎齿,有豹尾,穴处,名曰西王母。此山万物尽有。(《大荒西经》)

《西山经》中的“昆仑之丘”其词前冠有“曰”,《大荒西经》的“昆仑之丘”前冠有“名曰”,以“曰”冠前,实属专有地名。而以“丘”命名,又透露此一空间原初非人力而成的本初性。此一空间为天帝在下界的都城,有人面虎爪之神陆吾司守,空间中又有奇兽、怪禽、异草,如食人怪兽土蝼、怪鸟钦原及专司之百服的神鸟鹑鸟,又有御水沙棠及薲草。除了神异动植物外,此地还为河水、赤水、洋水、黑水四水所出。此等空间异质生物与空间禁制、河水源头,透露出此一空间的神圣性。而在《大荒西经》中“昆仑之丘”的神话地理空间,下有“弱水之渊环之”,外有“炎火之山”且亦具空间隔绝禁制性,此山为“西王母”所居之地,且山中“万物尽有”,具有原初乐园圣域以及巫教宇宙观中央圣山的性质,亦见“昆仑之丘”空间的神异性与神圣性。故可以推知“昆仑之丘”之地貌形态为非人力而成的自然大山,而其空间性质,则是一个具有自然本初性以及神圣性的原始乐园与神话空间。

(三)行政建置:人文地理之“虚”

《山海经》中所记载的“昆仑虚”与“昆仑”一词相同,大都作为方位地标,如“昆仑虚东南”“在流沙西,昆仑虚东南”[注]袁珂校注:《山海经校注》,(台北)里仁出版社,1982年,第327、328-329页。等,其叙述方式亦与“昆仑”一词用法大致相同。而另记之为“昆仑之虚”者,在《山海经》中仅有二处,都在《海内西经》中。其一载:“西行又南行昆仑之虚”,乃是作为方位地标,其空间性质未有进一步的叙述;另一则“昆仑之虚”的叙述则具体而神秘,具有神话地理之特征:

海内昆仑之虚,在西北,帝之下都。昆仑之虚,方八百里,高万仞。上有木禾,长五寻,大五围。面有九井,以玉为槛。面有九门,门有开明兽守之,百神之所在。在八隅之岩,赤水之际,非仁羿莫能上冈之岩。(《海内西经》)

《山海经·海内西经》“昆仑之虚”与《山海经·西山经》的“昆仑之丘”都被标志为“帝之下都”,但二者叙述同中有异。在《海内西经》中的“海内昆仑之虚”被描述为“百神之所在”,为众神所集之山,乃是神的住所。其中除了有“长五寻,大五围”的神异植物“木禾”、神异动物“开明兽”守门之外,还在叙述中特别强调了其空间建筑形式,“面有九井,以玉为槛。面有九门”。《说文解字·丘部》释“虚”:“大丠也。昆仑丠谓之昆仑虚。古者九夫为井,四井为邑,四邑为丠。丠谓之虚。从丘虍声。”[注](汉)许慎撰、(清)段玉裁注、鲁实先正补:《说文解字注》,(台北)黎明文化事业公司,1993年,第390-391页。“虚”为“大丘”,为形制高大的丘形地理空间。《山海经·海内西经》载:“昆仑之虚,方八百里,高万仞”,明言其“方八百里”之广度与“高万仞”的高度,其地理空间形式相较于“丘”,更强调其高度与广度。在《说文解字》释“虚”“九夫为井,四井为邑,四邑为丠。丠谓之虚”的解说中,“虚”又具有井田制的形式,为土地分配的经界或封疆。《周礼·地官·小司徒》:

凡国之大事,致民;大故,致余子。乃经土地而井牧其田野:九夫为井,四井为邑,四邑为丘,四丘为甸,四甸为县,四县为都,以任地事而令贡赋,凡税敛之事。乃分地域而辨其守,施其职而平其政。[注](汉)郑玄注、(唐)孔颖达等正义:《十三经注疏·周礼》,(台湾新北)艺文印书馆,1982年,第170页。

由上可知,在先秦两汉的文献中,“丘”“虚”除了有地理空间之义,又具有行政空间划分的意涵。“虚”是“大丘”,而此“大丘”乃“面有九井,以玉为槛。面有九门”,具有人文建筑形式以及行政区域之空间特色。“虚”比“丘”更具有人文的场所精神。《广雅·释诂二》:“墟,尻也。”[注](清)王念孙:《广雅疏证》,凤凰出版社,2000年,第50页。“尻”即“居”字,是可居之所,乃是人文居住空间。《天问》:“昆仑县圃,其尻安在?增城九重,其高几里?”宋代洪兴祖《楚辞补注》云:“一作居也。”[注](战国)屈原著、(宋)洪兴祖补注:《楚辞补注》,(台北)大安出版社,2014年,第133页。王念孙《广雅疏证》云:“邱、墟,皆故所居也”[注](清)王念孙:《广雅疏证》,凤凰出版社,2000年,第50页。,直言丘、墟与“居”同义。但若就《山海经》以及《说文解字·丘部》的解释,“墟”比“丘”更具有人文场域的精神。“墟”这一空间强调人文建筑居住空间的特色,凌纯声、刘宗迪亦曾发掘此一现象,进而论及”昆仑”与古代“明堂”之密切关系。[注]凌纯声:《昆仑丘与西王母》,《“中央研究院”民族学研究集刊》第22期,1961年,第215-255页;刘宗迪:《失落的天书:〈山海经〉与古代华夏世界观》,商务印书馆,2006年,第503页。此一具有人文行政地方之特色,不仅表现在《山海经》中的“昆仑虚”,也同样可见于《纬书》中对“昆仑虚”的记载。

在《山海经》冠以“曰”及“名曰”的“昆仑之丘”与“昆仑之虚”的叙述中,多见对此二空间中“物”的描述。叙述如下:

西南四百里,曰昆仑之丘,是实惟帝之下都,神陆吾司之。其神状虎身而九尾,人面而虎爪;是神也,司天之九部及帝之囿时。(《西山经》)

海内昆仑之虚,在西北,帝之下都。昆仑之虚,方八百里,高万仞。上有木禾,长五寻,大五围。面有九井,以玉为槛。面有九门,门有开明兽守之,百神之所在。在八隅之岩,赤水之际,非仁羿莫能上冈之岩。(《海内西经》)

西王母梯几而戴胜,其南有三青鸟,为西王母取食,在昆仑虚北。(《海内北经》)

西海之南,流沙之滨,赤水之后,黑水之前,有大山,名曰昆仑之丘。有神——人面虎身,有文有尾,皆白——处之。其下有弱水之渊环之。其外有炎火之山,投物辄然。有人,戴胜,虎齿,有豹尾,穴处,名曰西王母,此山万物尽有。(《大荒西经》)

在上述记载中,不论是“丘”或是“虚”,并非一个单纯的地名或是一个坐标而被记录,《山海经》中对此二空间的具体叙述,涉及地理位置、空间形制、空间功能,乃至于空间“物”之记载与描述。“丘”与“虚”二者的叙述重点各有不同,亦同中有异。“昆仑之丘”与“昆仑之虚”二者同为“帝之下都”,皆有神灵与神物的集结。在《山海经》中,“昆仑之丘”乃是自然大山、神话原始乐园,而“昆仑之虚”则并非一座耸立的高山,而是具有建筑形制以及行政划分之人文地理空间,兼有人域与神域的神圣空间。此一人文地理精神,结合“县圃”“增城”说,有极大的传播增衍力量,持续深刻影响着其后“昆仑”在道教圣域空间的想象与建构。

三、“三层”与“九层”:《淮南子》层级向上的“昆仑”

在《山海经》的《西山经》《大荒西经》中,“昆仑”以“丘”名之,仅言及地理形态为“大山”,并未明标出具体高度。[注]高莉芬:《垂直与水平:汉代画像石中的神山图像》,《兴大中文学报》第23期(增刊),2008年,第17页。相对于“虚”具有较浓厚的人文地理性质,“丘”在古文献记载中,又突出其向上高度的地理特性。如《尔雅·释丘》:

丘,一成为敦丘,再成为陶丘,再成锐上为融丘,三成为昆崘丘。[注](晋)郭璞注、(宋)邢昺疏、王世伟整理:《尔雅》卷七,(台北)艺文印书馆,1982年,第114页。

在《尔雅》的释义中,“昆仑丘”为三层的高丘地貌,其空间形式为垂直式层级置景的高丘。垂直层级式的昆仑高丘在《淮南子·墬形》中,更衍为经由此丘升登,进而可以达“不死”境界的“神山”。《淮南子·墬形》云:

禹乃以息土填洪水,以为名山,掘昆仑虚以下地,中有增城九重,其高万一千里百一十四步二尺六寸。上有木禾,其修五寻,珠树、玉树、琁树、不死树在其西,沙棠琅玕在其东,绛树在其南,碧树瑶树在其北。旁有四百四十门,门间四里,里间九纯,纯丈五尺,旁有九井,玉横维其西北之隅,北门开以内不周之风。倾宫、旋室、县圃、凉风、樊桐在昆仑阊阖之中,是其疏圃。疏圃之池,浸之黄水,黄水三周复其原,是谓丹水,饮之不死。

河水出昆仑东北陬,贯渤海,入禹所导积石山。赤水出其东南陬,西南注南海,丹泽之东。赤水之东,弱水出自穷石,至于合黎,余波入于流沙,绝流沙,南至南海。洋水出其西北陬,入于南海羽民之南。凡四水者,帝之神泉,以和百药,以润万物。

昆仑之邱,或上倍之,是谓凉风之山,登之而不死。或上倍之,是谓悬圃,登之乃灵,能使风雨。或上倍之,乃维上天,登之乃神,是谓太帝之居。[注](汉)刘安撰、(晋)高诱注:《淮南子》卷四《墬形训》,(台北)中华书局,1966年,第3页。

在《淮南子·墬形》的此一记载中,其言“昆仑”,共计有四次,分别是“昆仑虚”“昆仑阊阖”“昆仑”“昆仑之丘”,叙述多有不同。昆仑为“河源”圣域,有神物、圣城、圣池,又有具体建筑,有“九井”等空间构成元素,无疑承袭融合了《山海经》中对“昆仑之丘”以及“昆仑之虚”的相关记载,乃是一综合形态的“昆仑”。而在《淮南子·墬形》中的“昆仑之丘”,“或上倍之”为“凉风之山”,可以“登之而不死”;“或上倍之”的“悬圃”,可以“登之乃灵,能使风雨”;“或上倍之”则“乃维上天,登之乃神,是谓太帝之居”。明显强调其高度,并跃升为升登不死境域乃至“太帝之居”的神圣中介。北魏郦道元《水经注》云:

三成为昆仑丘,《昆仑说》曰:“昆仑之山三级,下曰樊桐,一名板松;二曰玄圃,一名阆风;上曰增城,一名天庭,是谓太帝之居。”[注](北魏)郦道元注、王国维校注:《水经注校》,(台北)新文丰出版公司,1987年,第1页。

在《水经注》中,亦采“三成为昆仑丘”之说,又引《昆仑说》具体指出“昆仑之山”的三级之形与三级之名。“三层”的层级向上形式,成为“昆仑丘”最鲜明的造景特征。

《淮南子》以垂直层级置景的昆仑圣域,其上有“增城”,而“增城”有“九重”,也是以垂直层级的方式置景。此一神话地景亦见于《天问》的文学书写中:“昆仑县圃,其居安在?增城九重,其高几里?”[注](战国)屈原著、(宋)洪兴祖补注:《楚辞补注》,(台北)大安出版社,2014年,第92页。

《山海经》中的乐园圣域“昆仑之丘”、文化帝都“昆仑之虚”,在《淮南子·墬形》记载中更向上增衍为具不同神力的层级式神山。升登一级即可拥有不同的神圣力量,不但能“不死”,可以“能使风雨”,甚至可达“太帝之居”。而此一垂直置景、可以上达天庭的“昆仑”,在汉代纬书地理中则被强化成为天地间的“天柱”,是可以通天的神圣阶梯,具有宇宙轴(Cosmos Axis)的性质。此一神圣的阶梯,在汉代的神仙思想推波助澜下,与掌有不死药的西王母相结合,进而逐渐完成“昆仑山”与“西王母”成为不死仙界的象征符号。[注]魏光霞:《西王母与神仙信仰》,郑志明主编:《西王母信仰》,(嘉义)南华管理学院,1997年,第269页。

此一层级向上的昆仑神圣空间,发展到魏晋时期,其垂直式向上的造型仍然不变,空间结构十分稳固。王嘉《拾遗记》:

昆仑山有昆陵之地,其高出日月之上。山有九层,每层相去万里。

昆仑山者,西方曰须弥山,对七星之下,出碧海之中。

上有九层,第六层有五色玉树,荫翳五百里,夜至水上,其光如烛。第三层有禾穟,一株满车。有瓜如桂,有奈冬生如碧色,以玉井水洗食之,骨轻柔能腾虚也。

第五层有神龟,长一尺九寸,有四翼,万岁则升木而居,亦能言。

第九层山形渐小狭,下有芝田蕙圃,皆数百顷,羣仙种耨焉。傍有瑶台十二,各广千步,皆五色玉为台基。最下层有流精霄阙,直上四十丈。[注](晋)王嘉撰、(梁)萧绮录、齐治平校注:《拾遗记》卷十,(台北)木铎出版社,1982年,第221-222页。

《拾遗记》中的“昆仑”,其空间形态直接标示以“山”之名,原本在“昆仑之丘”其上的悬圃以及“昆仑之虚”中的“增城九层”,直接转化为“山有九层”,更强化高山体之纵向垂直,向上层级式造景的“神山”空间形式。“丘”除了原有的“土之高”以及“四方高,中央下为丘”之语义外,汉魏之后,不断层累迭加,又具有层级向上的高山之义。不论三层或九层,皆具有层级向上的空间特色。在六朝志怪小说的叙述中,“昆仑”逐渐以“山”之名与“山”的空间形态定型。“昆仑山”一词也因而同时具有“昆仑之丘”与“昆仑之虚”的多重地理空间特质,圣“山”即是圣“城”圣域所在之地。

四、山:《纬书》昆仑“地首”与“天柱”

“昆仑”在汉魏之后,不断层累迭加,以“山”的地理形貌,融合取代了《山海经》中的“丘”或“虚”的地理特征,逐渐成为“昆仑”最具代表性的地理空间样态。但“昆仑山”一词,在现存《山海经》版本的记载中却仅有一则。在传世文献中“昆仑山”一词的频繁出现,实与汉代纬书对“昆仑”的想象建构有密切的关系。在纬书地理中,“昆仑”或为“地首”,或为“河源”,或为“西王母所居之山”。论及“地首”者如下:

河导昆仑山,名地首,上为权势星,一曲也。东流千里,至规其山,名地契,上为距楼星,二曲也。邠南(一作北流)千里,至积石山,名地肩,上为别符星,三曲也。邠南千里,入陇首山,间抵龙门首,名地根,上为营室星,四曲也。龙门上为王良星,为天桥,神马出河跃,南流千里,抵龙首,至卷重山,名地咽,上为卷舌星,五曲也。东流贯砥柱,触阏流山,名地喉,上为枢星,以运七政,六曲也。西距卷重山千里,东至雒会,名地神,上为纪星,七曲也。东流至大伾山,名地肱,上为辅星,八曲也。东流至绛水,千里至大陆,名地腹,上为虚星,九曲也。[注][日]安居香山、[日]中村璋八辑:《重修纬书集成》第六册《河图绛象》,(东京)明德出版社,1978年,第109-110页。

河导昆仑山,名地首,上为权势星。东流千里,至规其山,名地契,上为距楼星。北流千里,至积石山,名地肩,上为别符星。邠南千里,入陇首山,间抵龙门首,名地根,上为营室星。龙门上为王良星,为天桥,神马出河跃,南流千里,抵龙首,至卷重山,名地咽,上为卷舌星。东流贯砥柱,触阏流山,名地喉,上为枢星,以运七政。西距卷重山,千里东至雒会,名地神,上为纪星。东流至大岯山,名地肱,上为辅星。东流过绛水,千里至大陆,名地腹干,上为虚星。[注][日]安居香山、[日]中村璋八辑:《重修纬书集成》第六册《河图》,(东京)明德出版社,1978年,第132页。

以上二则文字大致相同,指出“昆仑山”为黄河的源头,以“地首”为名。

“地首”之名与“河源”密切相关。在纬书中多次记载“昆仑”或“昆仑山”为“河水所出”,“河水所出”即是“河源”。“河源”一词,在《山海经·北山经》中亦有记载:“敦薨之山……敦薨之水出焉,而西流注于泑泽。出于昆仑之东北隅,实惟河原。”考之纬书地理,指出“昆仑”为“河水所出”者有下列数则:

昆仑之墟,有五城十二楼,河水出,四维多玉。

黄河出昆仑东北角刚山东,自北行千里,折西行于蒲山,南流千里,至文山,东流千里,至秦泽,西流千里,至潘泽陵门,东北流千里,至华山之阴,东南流千里,至下津,然河水九曲,其长九千里,入渤海。

黄河出昆仑,东北流千里,折西而行,至于蒲山。南流千里,至于华山之阴。东流千里,至于桓雍。北流千里,至于下津。河水九曲,长九千里,入于于渤海。

昆仑之墟,五城十二楼,河水出焉。

黄河出昆仑山东北角刚山,东北流千里,折西而行,至于蒲山,南流千里,至华山之阴,东流千里,至于桓雍,北流千里,至于下津,河水九曲,长者九千,入于渤海。

河自昆仑,出于重野。[注][日]安居香山、[日]中村璋八辑:《重修纬书集成》第六册《河图始开图》《河图纬象》《河图》《洛书》,(东京)明德出版社,1978年,第47-48、110、133、134、193页。

“穷河源”一直是汉武帝重要的帝国巡察使命,《史记·大宛列传》:“汉使穷河源,河源出于阗,其山多玉石,采来,天子案古图书,名河所出山曰昆仑云。”[注][日]泷川龟太郎:《史记会注考证》,(台北)洪氏出版社,1980年,第1312页。因此以其为河水所出之地,故命名为“昆仑”,足见汉武帝所定之“昆仑”乃是后设“命名”的结果。因此,就《史记》记载,“河源”的真实地理位置应是“于阗”,此山亦多产玉石,“于阗”为河源之历史真实地理,“昆仑”乃是经由帝王人为命名的政治地理。而汉武帝所据“古图书”推测极可能即是《山海经》。[注]刘宗迪:《失落的天书:〈山海经〉与古代华夏世界观》,商务印书馆,2006年,第516页。《史记·大宛列传》又载:

今自张骞使大夏之后也,穷河源,恶睹本纪所谓昆仑者乎?故言九州岛山川,《尚书》近之矣。至《禹本纪》、《山海经》所有怪物,余不敢言之也。[注][日]泷川龟太郎:《史记会注考证》,(台北)洪氏出版社,1980年,第1316页。

与司马迁对《禹本纪》《山海经》及河源“昆仑”抱持着怀疑的态度有别,在纬书地理的舆图中,大都是“黄河出昆仑”或“黄河出昆仑山”的记载。依其叙述即为“河源”,故“昆仑”为河水所出之地,而有河水所出之“昆仑”,应是“山”之地貌形态。但在纬书地理中,亦见有“昆仑之墟”有“河水出”的记载,而在“昆仑之墟”之叙述中,则又增加叙及“有五城十二楼”的建筑形制,虽然“昆仑之墟”,也有“河水出”的记载,但应该是指涉较大范围具有人文建筑之空间概念。

纬书地理中“河导昆仑山”故有“地首”之名,除此之外,“昆仑山”又有天柱的形态与功能。在现存《山海经》记载中,已见“昆仑”为“河源”“王母所居地”的记载,但并未见以“昆仑山”作为“天柱”之记载。在纬书地理中,则明确指出“昆仑山”为“地之中”“天柱”[注]求仙、封禅、致太平为秦汉方士流行之言,而方士又喜托谶纬以广其说。参见陈盘《战国秦汉间方士考论》,《古谶纬研讨及其书录解题》,(台北)国立编译馆,1991年,第179-269页。:

昆仑山为天柱,气上通天。

昆仑有铜柱焉,其高入天,所谓天柱也。围三千里,周贠如削。下有仙人九府治之,与天地同休息。其柱铭曰,昆仑铜柱,其高入天,贠周如削,肤体美焉。

地南北三亿三万五千五百里。地部之位,起形高大者,有昆仑山,广万里,高万一千里,神物之所生,圣人仙人之所集也。出五色云气,五色流水,其泉南流入中国,名曰河也。其山中应于天,最居中,八十城市绕之。

昆仑山天中柱也。

地之位,起形于昆仑,坐广万里,高万一千里,神物之所生,众仙之所集也,其上有五色云气。[注][日]安居香山、[日]中村璋八辑:《重修纬书集成》第六册《河图括地象》《龙鱼河图》《河图录运法》,(东京)明德出版社,1978年,第33、34、36-37、94、100页。

此一“天柱”以“山”(昆仑山)之地理形态矗立于宇宙大地之上,乃在“地中央”:

地中央曰昆仑。昆仑东南,地方五千里,名曰神州。其中有五山,帝王居之。

昆仑者地之中也,地下有八柱,柱广十万里,有三千六百轴,互相牵制,明山大川,孔穴相通。[注][日]安居香山、[日]中村璋八辑:《重修纬书集成》第六册《河图括地象》,(东京)明德出版社,1978年,第31、33页。

而其空间位置以其应于天,故“最居中”:

(昆仑山)上通旋机(按:即璇玑),元气流布,玉衡常理,顺九天而调阴阳。[注](北魏)郦道元注、王国维校注:《水经注校·河水》,(台北)新文丰出版公司,1987年,第24页。

“昆仑山”从《山海经》中位处西方的“帝之下都”,在纬书地理中更进一步圣化为“地之中”的“天中柱”,在此一神话地理宇宙中,大地上的昆仑(山)与天穹中的北极相对应。明确具有“气上通天”的“宇宙柱”性质。在神话象征哲学中,“宇宙柱”之建立又具有宇宙创生的起源深层意义。而此一神圣空间又是神人西王母的居所。在纬书地理中另载有昆仑与“西王母”相关或为“西王母所居之山”者:

西王母居昆仑之山。

昆仑之弱水中,非乘龙,不得至。有三足神鸟,为西王母取食。[注][日]安居香山、[日]中村璋八辑:《重修纬书集成》第六册《河图玉版》《河图括地象》,(东京)明德出版社,1978年,第88、34页。

郭璞《山海经图赞》云:

昆仑月精,水之灵府。惟帝下都,西老之宇。嵥然中峙,号曰天柱。[注](晋)郭璞著、聂恩彦校注:《郭弘农集校注》,山西人民出版社,1991年,第118页。

郭璞《山海经图赞》以“昆仑”为神的居所:“帝下都”“西老宇”已为《山海经》中所明载。但以昆仑为“嵥然中峙”立于地中的“天柱”之说,应是承自纬书地理“地中”“天柱”此一思想脉络而来。

值得注意的是,在《纬书》记载中,位居“地之中”的昆仑其地貌形式是“山”,非“丘”非“墟”,明确以“山”地貌形式作为表征。“昆仑山”为地中的天中柱,可以“气上通天”,乃是沟通天地与神人的中介。《论衡》论及“升天之人,宜从昆仑上”:

天之与地皆体也,地无下,则天无上矣。天无上,(上)升之路何如?穿天之体,人力不能入。如天之门在西北,升天之人,宜从昆仑上。淮南之国,在地东南,如审升天,宜举家先从(徙)昆仑,乃得其阶;如鼓翼邪飞,趋西北之隅,是则淮南王有羽翼也。今不言其从(徙)之昆仑,亦不言其身生羽翼,空言升天,竟虚非实也。[注](汉)王充撰、黄晖校:《论衡校释》卷七《道虚篇》,中华书局,1990年,第319页。

文中指出“昆仑”为“上升之路”,也点出昆仑与“天门”的连结。昆仑与升天思想连结,成为“升天”的阶梯。“昆仑”除了具“天柱”的意象不断被强化外,此一神圣空间又与“天门”观念联结,在《论衡》中及论及“升天之人,宜从昆仑上”。在先秦两汉代文献中不乏“升登昆仑”的游仙想象:

登昆仑而北首兮。悉灵圉而来谒。选鬼神于太阴兮。登阊阖于玄阙。

回朕车俾西引兮。褰虹旗于玉门。驰六龙于三危兮。[注](战国)屈原著、(宋)洪兴祖补注:《楚辞补注》,(台北)大安出版社,2014年,第309-310页。

昔者冯夷、大丙之御也,乘云车,入云蜺,游微雾,骛怳忽。

历远弥高以极往,经霜雪而无迹,照日光而无景,扶摇抮抱羊角而上,

经纪山川,蹈腾昆仑,排阊阖,沦天门。[注](汉)刘安撰、(汉)高诱注:《淮南子》卷一《原道训》,(台北)中华书局,1966年,第3页。

“阊阖”为传说中的天门,《楚辞·离骚》:“吾令帝阍开关兮,倚阊阖而望予。”王逸注:“阊阖,天门也。”[注](战国)屈原著、(宋)洪兴祖补注:《楚辞补注》,(台北)大安出版社,2014年,第29页。阊阖又作室门,《说文·门部》:“楚人名门皆曰阊阖。”[注](汉)许慎撰、(清)段玉裁注、鲁实先正补:《说文解字注》,(台北)黎明文化事业公司,1993年,第593页。但《淮南子·原道》:“经纪山川,蹈腾昆仑,排阊阖,沦天门”,高诱注云:“阊阖,始升天之门也。天门,上帝所居紫微宫门也。”[注](汉)刘安撰、(晋)高诱注:《淮南子》卷一《原道训》,(台北)中华书局,1966年,第3页。在高诱批注中,此升天之阶,细分为阊阖与天门二阶段,阊阖并非天门,阊阖作为“始升天之门”;天门是“上帝所居紫微宫门也”。《淮南子·墬形》“悬圃、凉风、樊桐在昆仑阊阖之中”注云:“阊阖,昆仑虚门名也”[注](汉)刘安撰、(晋)高诱注:《淮南子》卷四《墬形训》,(台北)中华书局,1966年,第3页。,乃以“阊阖”为“昆仑虚”之门。此一思想与《论衡》论及“升天之人,宜从昆仑上”“如审升天,宜举家先从(徙)昆仑,乃得其阶”相合。昆仑为“始升天之门”所在之地,在汉代文献中,“登昆仑”多与“排阊阖,沦天门”联结,为一连续的游仙身体行动。“阊阖”为始登天之门,“昆仑”为登天必上之“山”,为登天的阶梯。“昆仑”乃是升天之入口,登昆仑即是登天门,在这些记载中并未涉及此一“天门”的具体空间形态,高诱注亦强调其为神所居之建筑形态,但其地理空间形式,可能是“高山”之状,但亦可能是“天柱”之形,不论其形态为何,都具有神圣中介的性质。

五、结语:动态昆仑与原型回归

经由文献梳理考察发现,在早期上中古文献中,“昆仑”并不是以单一的“山岳”“高山”形态而被认知记录,“昆仑”是一抽象概念词,具有“高”“中”“上”的空间含义,以及“自然”“原初”“混沌”的原始哲学意涵,故凡是有此一概念意涵者,多名之为“昆仑”。“昆仑”是抽象概念投射命名的地理空间概念,非专有名词,而是通名,不同语境文本指涉着不同的命名指称方式以及空间样态。《山海经》中之“昆仑”(或丘、或虚、或山)单词多做为方位地标,复合词“昆仑之丘”“昆仑之虛”皆有神话乐园之元素,又各自有其不同的场所精神。而纬书地理“昆仑”则蕴含着宇宙创生之象征意涵,《淮南子》“昆仑”则是经统整后的复合型神圣空间。昆仑是静态自然地理,更是动态人文地理。

昆仑在《山海经》中以“丘”“虛”“山”的多种空间形式,发展到纬书地理“柱”的形态、“地之中”的强化以及“山”地理空间形态的确立。汉魏之后,“昆仑”不断层累迭加,以“山”的地理形貌,取代了《山海经》中的“丘”或“虛”的地理特征,成为其最具代表性的地理空间样态。“昆仑”及相关词汇在《山海经》中出现达十九次,又在《楚辞》《淮南子》《神异经》《海内十洲记》《博物志》乃至于道教经典文献中不断地被虚构想象与建构,其核心神圣性空间乃是以“山岳”的地貌形式为表征。刘熙《释名》曰:“山者,产也。产万物者也。”[注](汉)刘熙撰、(清)王先谦证补:《释名疏证补·释山》,上海古籍出版社,1984年,第56页。许慎《说文解字》曰:“山者,宣也。谓能宣散气生万物也。有石而高象形,凡山之属皆从山。”[注](汉)许慎撰、(清)段玉裁注、鲁实先正补:《说文解字注》,(台北)黎明文化事业公司,1993年,第442页。不论是原始乐园、行政建置、圆形天柱或是上向增衍的空间特性,“山”是其中共通的母题。山岳在汉代人的诠释中是万物产出之地,可“生万物”之所,是生命生生不息之所。在《大荒西经》中的“昆仑之丘”也是“此山万物尽有”之地。统而论之,这些“万物”涉及了异质身体之神祇,如西王母、陆吾;异质的动物,开明兽;异质的植物,如“沙棠木”“薲草”“木禾”,以及下有“弱水之渊”、外有“炎火之山”的空间禁制,共同构筑了一个有别于俗世的昆仑圣域。昆仑,在《博物志》《拾遗记》《神异经》中更趋神异而丰富,形成一庞大的圣域体系,昆仑不仅是想象地理空间,又是一个生物体系,一组生命符号。

神话作为生命一体的情感表现,是沟通人性与神性、此界与他界间的桥梁。昆仑神话所图绘出的空间形态,或是仙境乐园,或是地中天柱、登天之门,既是“现实”生命的“理想”空间存在,也是“此界”与“他界”的中介空间,一个有别于俗世的异质空间。[注][日]小南一郎:《壶形的宇宙》,朱丹阳、尹成奎译,《北京师范大学学报(社会科学版)》1991年第2期。“昆仑”与山、宇宙柱、天门等神秘空间越界的关连,也即是神话思维中“生命一体化”的情感投射。卡西尔(Ernst·Cassirer,1874-1945)指出:“神话的真正基质不是思维的基质,而是情感的基质。”[注][德]恩斯特·卡西尔:《人论》,甘阳译,上海译文出版社,1985年,第104页。法国汉学家罗尔夫·石泰安(Rolf A.Stein,1911-1999)在《微型的世界》一书中说道:

葫芦和壶是东海的山,神仙居住的地方,西海也有一处相同的居地,那就是昆仑〔kun-lun〕。昆仑分上下两层,一个直立的圆锥体与一个倒立的圆锥体配对。葫芦〔hu-lu〕是两个圆球的迭合。昆仑又处于人的头部,在最深隐处有一“洞房”(屋似洞穴,这个词语也指新婚的屋)和“泥丸”(梵语nirvana音译)。通过神秘冥想进入,人会进入“混沌”的境地。这个境地,像是原始状态、仙乡、天地开辟以前的无意识状态。[注]Rolf A.Stein, The World in Miniature:Container Gardens and Dwelling in Far Eastern Religious Thought, Translated by Phyllis Brooks,Standford, Calif:Stanford University Press,1990.此处据ロルス.スタン:《盆栽の宇宙誌》,福井文雅、明神洋譯,(東京)せりか書房,1985年;郑振伟:《从精神分析看道家的空間意识》(译文),《百家争鸣-世变中的诸子学术论文集》,(台北)辅仁大学中文系,2003年,第24页。

在情感基质投射下,混沌、昆仑和母腹(生命本源的混沌状态)可以互喻置换。这种追寻原乡、仙乡的思想,除了以神话叙事表述外,也反复出现在秦汉以来的文学创作中,以期在现实存在世界中,开展生命中另一异次元空间的时空之旅与生命回归。

汉人宇宙观中,天人相对又相通,在“昆仑”作为“天柱”“天门”“神山”的逐步建构完成下,昆仑是与神交通、登天的神圣中介。此一宇宙思维又进一步与汉代西王母信仰相结合,强化汉人死后“升登昆仑”的信仰。昆仑“天柱”是中心的象征,“昆仑”“天门”则是进入神圣他界的中介。而掌理此一空间的最主要的神祇即是女神西王母。因此进入天界有阶可上,此一登天的阶梯就是“昆仑”。但要升登昆仑,必须接受检核与试炼,先谒见昆仑女神西王母以及其对偶神东王公,始能列入仙籍。汉代墓室画像石中西王母多位居于构图空间的最顶端,且高坐于柱形圣座上,即是汉代西王母掌不死的信仰与升登昆仑不死仙境思想的图像表征。[注]高莉芬:《墓门上的女神:陕北汉画像石西王母图像及其象征考察》,《思想战线》2013年第6期。在此一宗教舆图中,“昆仑”是“天”与“地”之间、“神”与“人”之间沟通转换的神圣中介,而“山”“丘”“虛”“柱”“门”,或地理形式,或建筑形式,则是其作为此一神圣中介的人间具象的表征符号。其后道教更在此基础上进一步发展建构出龟山与龟山王母等宇宙神山与女仙之长等宗教神话。

“昆仑”由《山海经》中的原始乐园、文化帝都、众神所居之所,转变成仙界女神西王母所掌的群仙聚集之境,已见由神话地理向宗教地理之转化,而纬书地理“地首”“地中央”地理空间的确立,再融合道教仙道思想中的山岳崇拜,也使“昆仑”进一步发展成为道教宗教舆图中的“圣山昆仑”。动态“文化昆仑”从神话地理、博物地理到纬书地理,到宗教舆图,持续展现其不断回应现世匮乏的力量,深刻跃动着回归本源的心灵与生命原型。