韩国民俗学的研究倾向与问题探析

——以丧葬民俗的变迁为例

李泽华

一、前 言

韩国民俗文化在东亚文化圈中具有一定的影响力。韩国民俗学界对于民俗学学术认同性的核心关键词可以概括为“过去学”“现在学”“从属学科”和“独立学科”,对民俗学学术认同性的探讨持续至今[注]韩国民俗学界对于民俗学的研究存有很大争议,有学者认为民俗学应该是过去式的民俗,另一部分学者则认为民俗学应该是研究现在式的民俗,他们分别称为“过去学”和“现在学”。而在学科划分中,有韩国学者认为民俗学应该是从属于某一类学科,不应该单独作为一个学科类别,于是便出现了“从属学科”和“独立学科”两种不同意见。[韩]江灯学:《21世纪民俗学的课题和展望》,《韩国民俗学》第40辑,2004年,第26页。,为了使这种探索变得更为活跃,学术界通过对民俗的根源问题、原型论、都市民俗学以及民俗和国家政策的探讨不断扩大对现有研究的批判[注][韩]南根祐:《民俗的文化财化与观光资源化-以江陵端午祭的folklorism为中心》,《韩国民俗学》第44辑,2006年。。许多韩国学者们从总论的角度对民俗学学术认同性的认识提出了自己的观点,但迄今为止仍未达成共识。此外,在2007年,韩国民俗学会年度学术大会中的讨论主题是“当下韩国民俗学的问题是什么?—以论点和发展方案作为核心点”,十多年来民俗学方法论的争辩依然是热门的学术话题。因此,本文从韩国民俗学讨论已久的研究方法和对象出发,试图通过对具体民俗实例各个层面的分析来寻找问题的解决办法。

近些年韩国的丧葬文化就发生了急剧变化,这主要体现在丧葬方式由土葬向火葬的突变以及丧葬场所出现由家中向殡仪馆的转变两个方面。而丧葬仪式作为人类学经典主题之一,是考察不同族群社会运作、宗教信仰以及生死观等社会文化议题的重要切入点,法国人类学家范热内普指出“研究仪式并不是研究仪式本身,而是研究他们的重要意义”[注][法]阿诺尔德·范热内普:《过渡仪式》,张举文译,商务印书局,2010年,第17页。。在韩国传统丧葬文化面临时代冲击的现实环境下,民俗学界应该提出如何顺应时代潮流进行丧葬文化研究的问题。乡村地区应该继续选择传统型丧葬仪式还是应该选择殡仪馆、火葬场、供奉堂或者骨灰林等现代型丧葬,这些现象应该成为被研究的课题。同时,研究目的也应该聚焦于传统丧葬的持续还是关注传统丧葬的变化。基于此,上升到民俗学的层面,还是一个学科研究的方法论问题。本文立足韩国民俗学界所关注的“过去学”“现在学”“从属科学”和“独立学科”、原创论等多样化观点,以韩国丧葬民俗作为具体实例,就如何更加全面多维度的研究民俗学问题进行探析。

二、韩国民俗学界的研究倾向

当前韩国民俗学对于学术认同所提出的问题主要还是集中在对民俗定义的认识和态度上的差异为主。这与其他学科类似,民俗学也要根据民俗的定义来决定本学科所要研究的对象与范畴,因为这会自然而然地转化为方法论。据韩国民俗学会发行的《韩国民俗学的理解》可知,所谓民俗是民间传承或者民间风俗的缩略语,相当于英语中的Folklore。英语单词Folklore传到韩国后被译为土俗学、俚传学、俚谚学、俗说学、民间传承学、民传学等多种称谓,直到上世纪三十年代才真正被定型为民俗学[注]之前,韩国对民俗学的称呼与中国有很大不同,他们对于英语Folklore翻译为土俗学、俚传学、俚谚语、俗说学、民间传承学、民传学等,但其本意都是民俗学的意思。[韩]韩国民俗学会,《韩国民俗学的理解》,文学研究会,1988年,第18页。。值得注意的是,民俗中的“俗”其实也暗含着俗化的意思。

事实上俚传学、俚谚学中的“俚”就是通俗的意思,“谚”也蕴含了俗语、俗话的味道,俗说学顾名思义就是通俗的话语,即俗语。而民俗本来就是以人们的生活方式自发存在的,但却在不知不觉中介入了某些人为性的“价值判断”。如韩国民俗学界中具有争论性的都市民俗学,就是以城市和乡村环境的不同来区别民俗,都市人所处的环境决定了他们试图以上层和城市圈活动来定性民俗,这种区别是先天所致。但是,都市民俗在被学者们命名之前,农村和都市的生活方式并没有本质上的区别,都是自然自发所形成的,这种客观存在不能被忽略。

韩国对于“民俗学”的定义虽有多种,但总体与以下两位学者的主张类似。林在海认为:民俗学从阶级的视域看是大众文化的学科,从空间的视域看是区域文化的学科,从社会的视域看是以农村为主体的乡村文化的学科,从权力的视域看是关于社会弱势群体的学科[注][韩]林在海:《20世纪民俗学论争的批判性认识》,《南道民俗研究》第2号,2005年,第254页。。周江现则认为民俗学是以研究民间风俗和生活方式为目的的学科[注][韩]周江现:《韩国民俗学范畴与领域的共存—民俗学的庸俗化和业余主义》,《历史民俗学》第15号,2002年。。然而,也必须要看到对于民俗学的新主张,南根祐则主张民俗学应该是一个从象征民族与国家的新的社会组织背景下所创造出来的“知识体系”,即民俗绝不是自主性的概念,而是通过原始社会、传统或东洋等特定的视野由政治社会构成的概念。例如原始社会不是以原始社会自主性的存在而存在的,它是在其他社会的视野中所称谓的原始社会,即主张存在于近代西方的都市视野中。因此民俗并不是实际存在于乡村共同体的客观存在,而是经过近现代历史的洗礼后所构筑在特定视野中的组成物。总之,民俗是民俗学所考察的对象,是存在于民俗学家头脑中的文化思想主体。从这个角度出发去彻底挖掘带有特殊视线和思考的历史脉络和政治社会意义的韩国民俗学是非常有必要的,韩国民俗学应该顺应世界潮流,选择具有时代气息的研究方向与课题才能突破原有固守的基础行为,才能实现新体系的构建[注][韩]南根祐:《民俗的近代,脱离近代的民俗学》,《韩国民俗学会》第38辑,2003年,第213页。。

当前韩国民俗学界所讨论的民俗学是过去学还是现在学,其缘由是对民俗的认识存在差异。如果民俗像南根祐所主张的那样,将近代西方都市视线中存在的客体学术化,那么民俗学应该对其研究范围和对象进行一定反思。因为现在的民俗学是由城市区域界限所决定的,只是将其定义为民俗。由此,民俗学的研究对象应是与城市居民不同的主体,即与“圣”(都市)区别开来的“俗”(乡村)。此外,人类学学者们对民俗学的学术认同性问题也提出过见解。例如权淑仁指出民俗学一直执着于原型研究,而这些研究多数是忽略了限定历史脉络的非学术性研究,同时民俗学在研究对象上一直停留在技术层面,且仅从方法论的缺失中寻找缘由[注]转引自[韩]李相贤:《民俗学研究和大众韩国文化论》,《人文科学研究》第13辑,2000年,第135-136页。。换言之,权淑仁认为民俗学研究方法最大的局限在于对原型的执着性研究,以及这些研究却又无视了历史脉络。

从宗教学史来看,以米尔恰·伊利亚德宗教现象学为核心的、执着于原型追求的学术潮流一直持续到20世纪80年代左右。伊利亚德的“原型论”研究之所风靡一时,其缘由在于宗教自身是无法还原到其他任何事物的,宗教本身就是独特的原型。然而这种原型论的追求是以提倡“先天性”而忽视历史脉络为前提的,由此伊利亚德的原型论也遭到了社会科学宗教研究者的批判。固守于宗教学的原型论,其结果便是使宗教学的研究对象越来越狭小,由此引发对学术认同性的挑战和危机。

韩国民俗学界对研究倾向的批判不断涌现。人类学学者江全原认为金泰坤、李杜铉、印权焕、周江贤、张哲秀、林在海等民俗学者对民俗学的研究范围与对象提出了新的观念。[注][韩]江全原:《民俗学和现代社会,都市》,《韩国的民俗和文化》第7辑,2003年。他指出社会对于民俗学的认识依旧围绕过去流传下来的传统民俗学的对象为主,如周边的岁时风俗、巫俗、口碑传承、民间戏曲等[注][韩]江全原:《民俗学和现代社会,都市》,《韩国的民俗和文化》第7辑,2003年。。他还提出了“民俗学家们比起变化更加注重持续,比起变异更加注重原型”的现状[注][韩]江全原:《民俗学和现代社会,都市》,《韩国的民俗和文化》第7辑,2003年。。此外,随着乡村人口不断涌入城市,乡村习俗也随之融入城市,形成城市风俗,这也是韩国城市民俗学兴起的缘由。而韩国丧葬民俗的演化很好地说明了城市民俗与传统民俗之间的关系,下文将详细说明。

三、韩国丧葬民俗的变迁和问题研究

(一)丧葬民俗的变迁

通过对现有考古遗物和文献记载可以确认,古代朝鲜半岛就有使用支石墓举行葬礼的习俗,三国时期[注]这里是指韩国历史上的“三国时期”,是指在公元前57年到公元668年占据辽东和朝鲜半岛的高句丽、百济和新罗三个国家。实施过火葬与土葬共存的双重葬制。首先,在百济扶余一带挖掘出了火葬墓和骨灰容器。[注][韩]江仁九:《百济的火葬坟墓》,《百济古墓研究》,日志社,1977年,第105-130页。其次,韩国文献《三国史记》卷七则有“依西国之式,以火烧葬。服轻重,自有常科,丧制度,务从俭约”的记载。中国文献《三国志·东沃沮传》有“东沃沮在高句丽盖马大山之东……其葬作大木椁,长十余丈,开一头为户。新死者皆假埋之,才使覆形,皮肉尽,乃取骨置椁中”的记录,而《北史·高丽传》又记载了“死者殡在屋内,经三年,择吉日而葬”的风俗等。除此之外,其他一些古文献中也可或多或少寻觅到丧葬习俗的踪迹。

一方面,宗教对韩国传统社会中的丧葬产生过深远的影响。三国时期佛教传入,佛教的死亡观与火葬开始被传播[注][韩]金英美:《佛教的接纳和新罗人死亡观的变化》,《韩国古代史研究》第20辑,2000年,第145-182页。,到了高丽王朝时期,国家与宗教相互交融,使火葬广为流传[注][韩]张哲洙:《韩国的冠婚丧祭》,辑文堂,1997年,第63页。。之后,朝鲜王朝以儒教思想作为政治信条、以《朱子家礼》作为基干,对葬礼进行了法制化管理,人为性地将高丽时期所流传的火葬转变为了土葬。由此,国家对火葬行为进行了严厉的整治,凡是实施火葬之人将被处以砍掉手足的刑罚,对不能揭发检举火葬之人的官吏和近邻也一并进行惩处。[注]《大明律直解》,景仁文化社,1974年,第278页。因此,韩国社会所认同的以土葬为主的传统丧葬其实是在朝鲜王朝这个特定时期人为的创造和形成的。

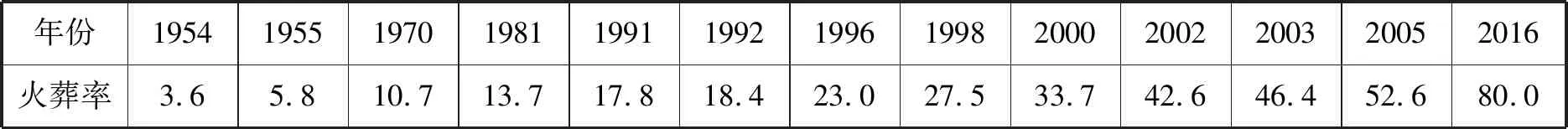

此后,朝鲜日据时期在韩国丧葬文化史上也具有重要意义。因为随着朝鲜王朝和儒教相结合的政教体态被分离,以冠婚丧祭为母体的儒教礼仪逐渐丧失宗教性质,开始转变为近代生活中的意识形态。日本在管理朝鲜王朝土地的过程中为了控制墓地,于1912年颁布了总督府令第123号《墓地,火葬场,土葬及火葬管理条例》,该法的出台标志着自朝鲜成宗以后维持了500余年的“禁止火葬令”的终结,与土葬相比更加提倡火葬,与普通私家墓地相比更加鼓励使用公共墓地。日本的这种政策在当时殖民统治的特殊状况下确实取得了一定成效,但解放之后,反对火葬和公共墓地的呼声日益高涨,土葬与私家墓地再次受到推崇。因此,朝鲜日据时期增加的火葬率在解放后急剧减少。这种态势一直持续到20世纪80年代左右,在20世纪90年代中期以后情况突变,呈现急剧增加的趋势。据韩国保健福祉部资料显示,1954年全国火葬率为3.6%,1991年为17.8%,37年间增加了14.2%,到了2000年火葬率为33.7%,仅仅9年时间就增加了15.9%,而当时首尔、釜山等大城市地区火葬率已经超过70%。最终在2005年全韩火葬率首次超过土葬率,丧葬文化的形态开始呈现出与以往不同的态势,到了2016年,全韩火葬率高达80%,远超土葬率。所以,可以认为来韩国的丧葬习俗已经发生了较为深刻的变化。

表1 年度火葬率趋势:1954-2016年 单位:%

数据来源:根据韩国保健福祉部资料作者自行整理

解放以后,韩国社会的突出特征之一就是城市化与工业化的快速发展使大量农村人口流入城市。人口的涌入和城市地价的上涨导致了住宅问题最终演变为以多人口住房、公寓等为主流的高密度型住宅以及住房空间大小受限制的问题。在此情形下,城市地区在家中举行葬礼受到了空间限制。另外,随着城市地区境遇共同体的崩塌,邻与邻之间的关系变得越发疏远,人们对举办丧葬的厌恶感与距离感持续增强,这种共同“默契”致使丧葬无法在家中举办。客观上的空间性与主观上的人文性使都市中的丧葬形态发生了巨大改变。

家庭成员们的生活基础也分为农村与城市两部分,小家庭化是大家庭、亲属及大家族间凝聚力减弱的主要原因。农村地区有类似于合作社性质的专门举办葬礼的组织单位,但是这种组织单位在城市中很难形成,况且城市人员又受到职场与社会活动的束缚,这也促使他们承担一些葬礼事宜变得更加艰辛,很多人对于举办葬礼的程序与方法压根不知晓。更何况历时三天的葬礼对现代人来讲是精神和肉体上的双重痛苦,因此,城市最终出现了以方便为借口并将葬礼全权委托给殡仪馆处理的情形。

此外,20世纪90年代初,韩国人在医院迎接死亡的情况与日俱增,这与传统社会开始相悖。传统社会中普遍认为家是象征生和死的场所,如今人们在医院出生又在医院死亡,出现了象征生与死的场所由家变为医院的态势。在此境遇下,韩国政府于1993年12月27日修改了《关于家庭礼仪的法律》,这为医院太平间成为丧葬场所提供了法律保障[注]韩国保健福祉部丧葬统计资料,http://www.mohw.go.kr/,访问时间:2019年3月18日。。由此,丧葬逐渐摆脱了亲属、家庭共同体及地域共同体的束缚,殡仪师和殡仪馆成为负责丧葬的专职人员和专职机构。同时,根据社会发展需要,首尔保健大学(现乙支大学)率先设立了丧葬指导专业,之后大田保健大学、湖原大学、东釜山大学、建阳大学、东国大学、明知大学、大邱工业大学和丽水大学也相继开设了丧葬专业[注][韩]宋宪东:《韩国的死亡礼仪研究》,韩国学中央研究院韩国学大学院2006年博士学位论文,第91页。。

当今韩国的丧葬绝大部分由殡仪馆包办且以火葬为主。因此,我们可以把韩国丧葬文化的研究范围和对象放置于特定的问题中。林在海对传统文化的主张是“短暂流行的文化,即便是当前的文化,不能被认定为传统文化。换言之,要想被认定为传统文化,在时间上至少要持续3个世纪,持续3世纪以上的文化可以被认定为传统文化。同时,研究传统文化既不能妄言为过去学,也不能认定为遗存文化,因为遗存文化是丧失了传承力的文化”[注][韩]林在海:《20世纪民俗学论争的批判性认识》,《南道民俗研究》第2号,2005年,第217-218页。。如果接受这个观点,那么目前韩国社会所流行的火葬文化、殡仪馆文化、骨灰文化、散骨文化、树木葬文化还不能被称为传统文化,由此被排除在研究对象之外。这样极具限制性的学术观点,对总体理解和宏观把握韩国目前所流行的丧葬文化存在很大的局限。本文认为,民俗学家应该通过对传统民俗现象的把握,在阐明文化持续性的同时对出现的各种新文化现象提供一种对民俗文化的批判性视角。目前,韩国民俗学界已经具备在固有民俗文化消亡之前收集资料和记录原型的学术责任感,倘若忽略已经进行了数十年的民俗演变的现实,只沉浸于对原型的探索很可能会失去记录民俗的历史机会[注][韩]权淑仁:《现代日本社会中的民俗意义》,《日本思想》第5辑,2002年,第141页。。

(二)丧葬民俗的问题研究

目前,韩国对于丧葬民俗的研究大体可以分为以下四类。

第一,通过葬礼认识韩国人死亡观的研究。这种研究以葬法、丧舆以及丧葬程序为主,葬法研究主要把尸身的处理作为研究对象来开展[注][韩]李光葵:《草岛的草坟》,《民族文化研究》第3辑,1969年;[韩]韩相福等:《双重葬制和人类的精神性》,《文化人类学》第2辑,1969年;[韩]李杜铉:《与葬制相关的巫俗研究》,《文化人类学》第6辑,1973年;[韩]崔德源:《多岛海地区的草坟研究》,文教部,1970年;[韩]朴纯镐:《全北地方的草坟研究》,《韩国民俗学》第10辑,1977年;[韩]郑吉子:《关于高丽时代火葬的考察》,《釜山史学》第7辑,1983年;[韩]江仁九:《百济古墓研究》,一志社,1977年。,丧舆主要通过家庭事务来入手研究[注][韩]姜文顺:《丧舆声音研究:以死亡意识为中心》,梨花女子大学硕士学位论文,1982年;[韩]郑汉基:《丧舆声音的构成和死亡意识研究》,首尔大学硕士论文,1994年;[韩]表仁柱:《湖南地区丧葬和口碑文学中的死亡观》,《韩国民俗学》第32辑,2000年。,丧葬程序主要以通过观察葬礼的结构和执行过程来掌握死亡观的研究[注][韩]许永浩:《从传统丧礼中认识死亡》《韩国古典研究》第6辑,2000年;[韩]南民一:《死者的巫俗礼仪和佛教礼仪的结构分析》,《韩国佛教学》第29辑,2001年;[韩]柳成民:《现代韩国基督教的死亡观:以丧葬意识为中心》,《宗教和韩国人的死亡观》,1999年;[韩]张夏烈等:《韩国传统葬礼和死亡观研究I—临终前后的死亡认识》,《宗教教育学研究》第10辑,2000年。。此外,还有考察介绍各种宗教死亡观[注][韩]李恩峯:《宗教视野下的死亡观》,天主教出版社,1995年。及各种墓祭方式和演变[注][韩]尹武炳:《韩国墓祭的变迁》,《人文科学论文集》第2辑,1975年;[韩]崔昊林:《朝鲜时期墓祭的研究》汉阳大学硕士学位论文,1983年;[韩]张哲洙:《古墓的社会史》,熊津出版社,1995年。的研究。

第二,以《四礼便览》为核心从结构上分析传统丧葬程序和试图把握丧葬意义的研究。张哲洙把丧葬程序分为迎接死亡、处理死亡以及接受死亡三个过程[注][韩]张哲洙:《韩国传统社会的冠婚丧祭》,高丽院,1984年,第63页。。崔起福则把丧葬程序分成渴望复苏的超宗意识阶段、把悲哀和负罪意识作为居丧生活的葬送意识阶段、心理上看成死者内在化完成丧葬的天体意识阶段[注][韩]崔起福:《儒教礼仪中心灵的净化与意识观的关系》,钟路书籍,1983年。三个方面。李光葵认为丧葬程序应是“灵”的领域、“体”的领域和“天主”的领域三种顺序[注][韩]李光葵,《韩国人的一生》,萤雪出版社,1985年。,金时德则又划分为亡者的礼仪、灵魂的礼仪、祖先神的礼仪以及天主和他的共同体的礼仪[注][韩]金时德:《丧礼,是为谁的礼仪?以丧礼程序的结构分析为例》,《民俗学研究》第7辑,2000年。四个层面。

第三,考察丧葬变迁与影响的研究。这类研究的特点是把宗教传统、国家和社会变化作为丧葬变迁的因素。首先,就是关于佛教传入的生死轮回观和火葬文化的产生[注][韩]金英美:《佛教的接纳和新罗人死亡观的变化》,《韩国古代史研究》第20辑,2000年,第145-195页。以及从高丽时期到朝鲜时期前后的研究[注][韩]安浩勇:《朝鲜前期丧制的变迁和社会意义》,高丽大学博士学位论文,1989年,第24-25页。,之所以会选择这一时期作为研究对象,并非由于单纯的王朝更替,而是国家统治理念由佛教转变为了儒教。其次,日据时期、解放以后至上世纪90年代与90年代以后的丧葬和国家、社会变迁的关系研究[注][韩]张哲洙:《日帝时期冠婚丧祭的变迁》,集文堂,1997年,第89-150页;[韩]金时德:《家庭礼仪准则对现行丧礼的影响》,《历史民俗学》第12辑,2001年,第81-108页;[韩]金明姬:《从土葬到火葬:国家对死亡处理方式的干预》,首尔大学硕士学位论文,2003年。。最后,还有通过考察传统丧葬以此来反思社会和文化的研究[注][韩]成炳熙:《女性在丧葬上的作用》,《女性问题研究》第11辑,1982年;[韩]文爱丽:《儒林葬的礼仪过程和社会意义》,《历史民俗学》第8辑,1999年,第179-204页;[韩]李喜宰:《韩国传统丧礼的伦理意义》,《比较韩国学》第6辑,2000年,第169-187页;[韩]金光亿:《作为文化实战空间的死亡仪礼:岭南人的丧礼和祭祀》,《民族文化论集》第22辑,2000年,第1-80页;[韩]郑升谟:《丧葬制度的历史和社会机能》,《韩国葬礼》,1999年,第73-86页;[韩]郑升谟:《与丧葬相关的冬季变化和儒学界:以19世纪后半京畿地区事例为主》,《历史民俗学》第15辑,2002年,第139-156页。,以及20世纪90年代后新丧葬文化的实例研究[注][韩]朴正石:《丧葬公司的业务和对于死亡的态度:以光州地区丧葬公司为中心》,《保健和社会科学》第12辑,2001年,第173-199页;[韩]朴正石:《都市地区的葬礼空间和葬礼方式研究:以光州地区为例》,《比较民俗学》第25辑,2003年,第565-589页;[韩]赵福兰:《现代韩国社会死亡现象的社会学考察—以葬礼方式的变化和处理死亡问题的谈论为例》,西江大学硕士论文,2000年。。这种实例研究一般都是记述殡仪馆、殡仪师和新事物的登场背景以及它们的出现对传统丧葬变化的影响。另外,随着对客死异乡认识的改变和医疗技术的进步导致临终场所由家转移到医院,有学者也曾试图研究临终礼仪的意义[注][韩]李南轼等:《21世纪临终文化的变化和福利性含义》,集文堂,2003年。。虽然这些研究成果对于丧葬的变化因素主要从国家、社会变迁、宗教及当代人的意识等层面积极评价,但是各变化因素几乎都是独立存在的个体,对于因素之间的勾连性研究相对欠缺,这也是目前韩国民俗学界存在的弊病之一。

第四,宗教界对于丧葬的相关研究。基督教从传教的视角来研究丧葬的本土化问题,试图建立基督教式的丧葬;佛教则以死亡观为基础试图将现行的土葬文化转变为火葬文化。除此之外,还有韩国与日本间的民俗比较研究[注][韩]崔吉成:《日本葬礼的比较民俗学考察》,《比较民俗学》第5辑,1989年,第43-66页。。

目前,韩国丧葬研究主要以传统丧葬为标本,以丧葬程序、结构、意义和社会功能等为重点研究对象,因此通过急剧变化的丧葬来理清宗教、政治、社会和文化的关系就存有很大的局限。且这种研究将礼仪视为一种正式制度,注重其程序的预先性记述,或只集中于礼仪的象征性层面,亦或社会功能,几乎不考虑礼仪的理念生产功能和文化霸权[注][韩]金光亿:《作为文化实战空间的死亡仪礼:岭南人的丧礼和祭祀》,《民族文化论集》第22辑,2000年,第2-3页。。由此,以后的丧葬研究应该专注于丧葬的变化因素和新形成的丧葬文化。这样不仅可以观察社会文化的宏观变动,还可以明晰礼仪是如何适应社会文化的变动而自我改变的,并反作用于社会文化产生新变动[注][韩]江顿九:《宗教仪礼的倾向和课题》,《宗教研究》第17辑,1999年,第11页。。因为礼仪的变化是由宗教、政治意识形态以及社会文化因素相互作用的结果[注]Catherine Bell, “Ritual Change”, Ritual: Perspectives and Dimensions,New York: Oxford University Press,1997, pp.210-252.。另外,从社会变迁的角度审视,对现有的丧葬研究也需要进行批判性考察。丧葬在功能主义层面为社会融合做出了贡献[注]Emile, Durkheim, Le s Formeselementaires de la vie religieuse(Paris: Presses Universitaires de France, 1960),[韩]卢致浚、[韩]闵惠淑译,《宗教生活的原始形态》,民音社,1992年。,但是有必要确认在社会急剧变化的进程中是否也是如此。即丧葬在社会急剧变化的过程中,受到伤害的人是否通过丧葬克服了亲人死亡的悲哀从而起到帮助家人和亲族团结凝聚的作用、亦或诱发了社会矛盾等,这仍需进行相关研究。

韩国丧葬研究对现有的研究方法进行批判性反思以及对近几年急剧变化的丧葬进行宏观与微观性研究是很有必要的。宏观研究应侧重于揭示丧葬文化在急剧变化的过程中的主要因素,微观上应该把新形成的丧葬作为研究重点。虽然研究主题和研究对象一定程度上存在或多或少的差异,但可以采用宏观与微观研究方式缩小两者之间的距离。

韩国丧葬研究应该以文献考察和实地调查为基础,以多学科交叉为主要方法来进行。多学科交叉研究法可以克服韩国丧葬民俗研究的交流局限,这也意味着如人类学、社会学、宗教学等其他人文学科在探讨丧葬文化方面的研究方法和成果更为密切和完善,对传统丧葬的变化因素与新丧葬形成的探讨更为深入,如果没有对现存丧葬的人类学、民俗学、考古学、社会学、宗教学、历史学以及心理学等成果的彻底考察是很难深入进行的。因为对现有文献成果进行彻底理解并以此为据,可以为分析传统丧葬的变迁和新丧葬的形成提供更为广阔的视野。同时,韩国今后的丧葬研究应将传统丧葬形式与现代丧葬形式进行比较性考察,并且应该多多关注传统丧葬的变化和持续以及新出现的丧葬文化。

跨领域对于民俗学研究方法具有积极作用。例如,在丧葬研究中,与其拘泥于葬礼举行场所是在农村还是在城市、是在家中还是在殡仪馆、是民众诉求还是传统方式等此类选择研究对象的问题,不如多多思考研究目标是什么以及目标的实现应该选择什么样的研究方法来实现等此类问题。现实中,传统丧葬文化出现了由土葬向火葬以及葬礼场所由家庭向殡仪馆的转变,那么举办葬礼的人们是用何种方式来固守传统?又是用何种理由来打破传统丧葬方式的?为了解决这些疑问,研究对象应被置于都市地区的殡仪馆中。对于殡仪馆的登场是如何见证了殡葬公司的解体过程以及殡仪馆为何将丧葬作为生存战略之一,需要进一步采用社会科学方法进行研究。同时,在民俗领域内的丧葬向礼仪产业和民俗文化产业发展的过程中,对包括经营和市场营销在内的社会科学的研究方法也提出了新要求。

四、结 论

本文通过对韩国民俗文献以及学者观点进行系统分析的基础上,以韩国丧葬民俗的变迁研究为具体案例,对韩国民俗学界的研究倾向和问题进行了批判性的考究,丧葬民俗作为普遍化的风俗本身就具有一定的代表意义。为了推动学科发展、比较研究以及能与国际学术接轨,韩国民俗学应该重视与其他学科的共同研究以及学科交叉,应该学习和借鉴其他学科的方法论,不能单纯的局限于“过去学”“现在学”“从属学科”以及“独立学科”等孤立式的研究方法,因为民俗学具有独立性与综合性的双重性质。同时,在城市化高度发展的今天,城市渐渐成为多数人的居住空间,传统意义上的民俗也由农村逐步聚于城市且慢慢发生异变,由此产生了城市民俗学。虽然韩国对于城市民俗学的由来存有较大争议,然而不管是传统民俗学还是城市民俗学,两者都应是民俗学的范畴。韩国民俗学界不应为此争辩不休,民俗学者应紧跟时代步伐,顺应城乡变化趋势,适时调整研究对象和方向,对民俗文化进行全方位多维度的研究,让民俗文化各个层面都凸现出来,使其真正至臻完善,从而更好地适应和服务于人类社会的良性发展。

——学院派民俗学的世界史纵览