浙南山区蔡相信仰的创造与传播

李 扬 徐小晴

本文写作源于2017年“两岸三地第四届中国研究生地方民俗与社会论坛”和2018年“历史人类学高级研修班”两次田野调查,得到赵世瑜教授、杜正贞教授以及其他师友的指导和帮助。初稿曾在第一届闽浙赣区域史研究工作坊、第十五届北京大学研究生史学论坛上宣读,诸位老师为本文提出了修改意见。在此一并致谢!

在今日浙江南部山区遂昌县的西南地区,保存着对当地土神蔡相大帝的信仰,相关的游神庙会等民俗活动历史悠久。石练镇因七月秋赛会、元沙庙(蔡相庙)而闻名,也是当下蔡相信仰最为兴盛的地区。考察这一信仰的形成、流变,以及与信仰相关的空间、群体、仪式实践等,厘清其与区域内不同人群之间的关系,以及各种组织在其中所发挥的作用,或有助于我们理解信仰传统的发生、传承与建构机制。

一、神:蔡相信仰的传说与分布

(一)传说与定居记忆

浙江遂昌西乡[注]遂昌的建制始于东汉建安二十三年(218),孙权分太末县南部地始置,隶属扬州刺史部会稽郡。县境的行政区划,从唐代开始有记载,分为建德、资忠、桃源、保义四个乡。明洪武十四年(1381),编订赋役黄册,遂昌县定为4乡24都41图73里11坊,明成化七年(1471),八、九都与龙游、金华、兰溪县部分地合并设汤溪县,清朝遂昌行政区划大致固定为东、北、西北、南、西5乡22都。(遂昌县志编纂委员会:《遂昌县志》,浙江人民出版社,1996年,第55-59页)本文所讨论的蔡相信仰主要流传于遂昌西乡地区。地区广泛分布着蔡相大帝信仰,现存的遂昌方志中载:“世传五代时,蔡氏兄弟二十四人避地居此,殁而为神,至今血食一方。”[注]《关川重建百宝庙记》,《关川毛氏宗谱》卷之后,遂昌县图书馆藏民国二十三年刻本。同时,蔡相封神的传说在当地各姓族谱中也层出不穷,如《关川毛氏宗谱》中记载:“传闻蔡相大帝于五季时,异姓同胞二十四人联为兄弟,群入深山,殁而为神,显灵威于四境,广神庥于尔时。”[注](清)缪之弼修,程定纂:《遂昌县志》卷四,康熙五十一年刻本。《蔡源罗氏宗谱》中更为详细地写出了蔡氏的原籍以及在各朝的受封情况:“惟帝灵钟上蔡,系本济阳,五代间迹寄仙岩,身名偕隐,万山中居成福地。昆仲超凡,厥后伟绩升闻,锡王封于宋室,殊勋迭著,应帝号于明时。然护国既震夫威名,而佑民尤蒙其福泽。”[注](清)吴有桂:《蔡相大帝御前祭文》,《蔡源罗氏宗谱》卷二,遂昌县图书馆藏民国三十一年刻本。

蔡相二十四兄弟是否确有其事已无可考,但蔡相封神的传说一直在民间广为流传。相较于县志、族谱中所记,这些传说故事更为传奇而详细,故事主要情节大致如下:

千余年前(五代说为主,偶有唐、宋说),遂昌西乡有二十四(一说十八,二十四说为主)个外乡人,结为异姓兄弟,常年在九龙山帮人伐木种山。他们勤劳善良,常帮助乡里,工钱都用来接济贫苦人家。因此,二十四兄弟没有积蓄也都未成亲,相依住在山棚。兄弟们机缘巧合救助了一位奄奄一息的老妇人,老妇人痊愈后说自己无家可归,便帮他们做饭,在山林物资极其有限的情况下,依然每日给他们做丰盛的饭菜。一位兄弟发现这些饭菜竟是老妇人用树叶、草屑烹饪出来的,大家便质问老妇人。她便告知是玉帝得知他们行善,派她来超度他们成仙,山边悬崖半腰有一岩洞,洞内有二十四把金交椅。兄弟们将信将疑之时,老大被老妇人推了下去,得知老妇所言为真,他便招呼兄弟们下来,老小胆小,套了饭桶才敢滚下山。二十四兄弟就此羽化登仙,庇佑一方。乡民有梦见他们成仙,或受他们显灵帮助,便尊称他们为蔡相大帝,建庙奉祀。[注]访谈人:杜正贞、劳格文、李扬、徐小晴等,访谈对象:汪保俧、程法能、吴一新、朱子卿等,访谈时间:2017年8月21日至25日、2018年8月25日,访谈地点:浙江省遂昌县石练镇。其他故事的版本参见罗兆荣《古村故事》,现代出版社,2015年,第142-145页;张祝平:《论传统民间仪式与新农村建设的互融共生——浙南石练“七月会”的当代变迁及社会功能考察》,《北方民族大学学报(哲学社会科学版)》2013年第1期。

蔡相起源传说虽在流传过程中有所变异,但它们依然有相似情节:起源时间基本在唐宋之际,蔡氏兄弟均是由外乡迁入,他们在深山伐木,殒于悬崖峭壁,而后通过乡民的祠庙奉祀,“血食一方”,成为护佑地方的神明。

蔡相信仰的兴起与遂昌西乡的地理环境、人口迁徙密不可分。传说中蔡相二十四兄弟殁于山林而成神,有学者推测蔡相兄弟可能殁于山难,最早作为鬼来祭,而后衍化成神,指地为姓。[注]吴真:《大山里的鬼神世界——浙西南山区信仰民俗调查》,上海民间文艺家协会:《中国民间文化(第二集)》,学林出版社,1991年,第49页。早期的山区开发往往依赖伐木种山,移民从事的多是与山林相关的行业。历史上遂昌西乡的山林开发活动频繁,木材生意兴盛,直至现代,当地的山林开发也未停止。西乡最早一批乡民迁入时间亦与传说大体一致,如唐代迁入的吴姓、宋代迁入的叶姓。[注]遂昌县志编纂委员会:《遂昌县志》,浙江人民出版社,1996年,第190-191页。无论故事情节是否经过后人不断建构,蔡相从“山中之人”到“山中之神”的经历,似乎也是他们祖先的写照,反映了人们早期的经济与生活情况。神灵由来的传说成为当地人对于西乡山林开发与定居最早的记忆。

(二)历史上蔡相信仰的分布空间

传说中蔡相的活动可上溯至五代前后,现存史料中可考的蔡相信仰则最早出现在明代。目前所见最早记载蔡相的资料是明成化二十二年(1486)刊刻的《处州府志》,其中提到:“蔡相公庙,在二十都。世传五代时,蔡氏兄弟二十四人避地蔡山之原,殁而为神,至今庙食一方。”[注](明)郭忠修,刘宣纂:《处州府志》卷十一,明成化二十二年刻本,第14-15页。遂昌县蔡源乡上村蔡王殿现存一个明弘治十一年(1498)的香炉,刻有“弘治戊午年夏”“二十都蔡溪信女郑吉暹、马清、何仁□,共舍香炉,祈保福寿延长”的字样。明万历七年(1579)《栝苍汇记》中载:“叶云,字民望,由岁贡除江西建昌府推官,为人砥砺名节,居官廉介,捐俸曾修南丰祠,执法忤当道,遂恳致仕,居家甘贫,有司以蔡相公庙基地遗之,计直数十金,竟辞弗受。”[注](明)熊子臣修,何镗纂:《括苍汇纪》卷十二,《四库全书存目丛书》史部一九三,齐鲁书社,1996年,第658页。清康熙《遂昌县志》收录明万历庚辰(1580)进士项应祥[注](明)许国忠修,叶志淑纂:《续处州府志》卷三,万历三十三年刻本,第6页。所作“石练八景”,题有诗句:“天辟菩提境,楩楠永夜轮。如来今寂寞,蔡相亦踌躇。”[注]《(康熙)遂昌县志》卷一,第27页。另外,《毛氏宗谱》的《关川重建百宝庙记》中记载:“我关川以肇基之时,只立土谷之神,名为新兴社。于明洪武二十八年始创蔡相公祠,建立于二水交合之处,前映清流,后踞石壁,春祈秋报,以为一方保障。”[注]《关川重建百宝庙记》,《关川毛氏宗谱》卷之后,遂昌县图书馆藏民国二十三年刻本。可见,蔡相庙作为关川社庙,春祈秋报,保障一方。该庙记成文于清咸丰四年(1854)之后,且百宝庙旧迹无存,故无法考证。但至晚在明代中期,蔡相信仰在遂昌地区已经广布,并且具有一定的影响力。

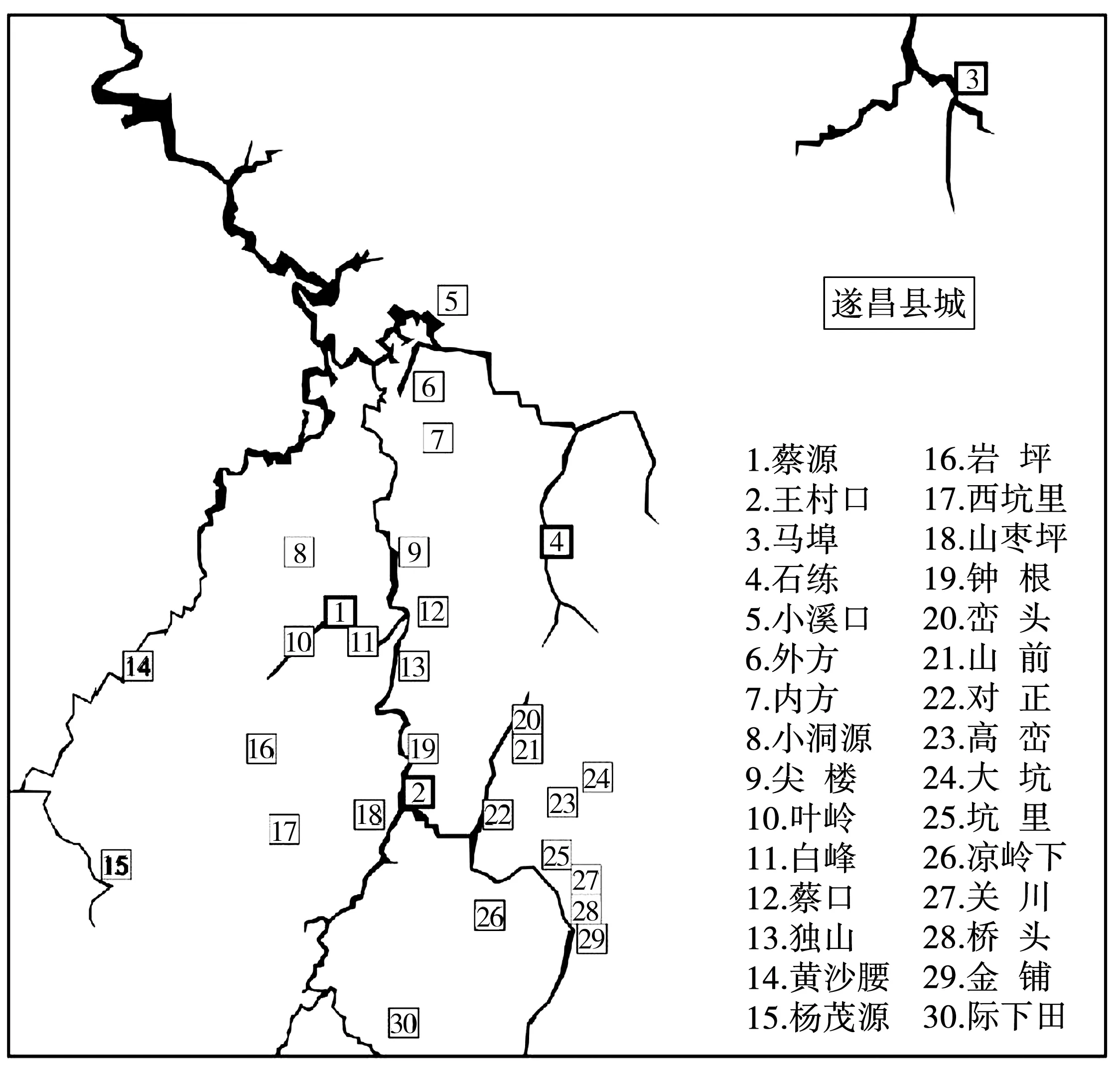

自明代史籍开始有蔡相记载以来,信仰的分布空间基本上都处于遂昌西南地区。明清至近代(曾)建有蔡相庙的地点大致有:岩坪、马埠、蔡源、山前、关川、湖山、尖楼、王村口、独山、石练、对正、山后、高峦、大坑、峦头、杨茂源、黄沙腰、际下田、白峰、桥头、金铺、坑里、蔡口、山枣坪、小洞源、西坑里、凉岭下、叶村、钟根、大坑等地。[注](清)缪之弼修,程定纂:《遂昌县志》卷十,康熙五十一年刻本,第3页;(清)朱煌修,郑培椿等纂:《遂昌县志》卷四,道光十五年刻本,第3-11页;(清)胡寿海修,褚成允纂:《遂昌县志》外编卷四,光绪二十二年刻本,第11页;吴勋:《石练七月会》,浙江省遂昌县政协文史资料研究委员会:《遂昌文史资料(第2辑)》,1986年,第82页;《蔡相文化》编委会:《蔡相文化》,内部资料,2014年。下图大致标注了这些地点并粗略绘制了分布地的部分水系。

图一 遂昌西南地区蔡相庙分布示意图[注]绘制者:李杨;绘制时间:2018年9月。

这些地点的分布具有明显的流域性。遂昌县境内有两大水系,西部的水道随乌溪江向北、北部部分地区的水道随官溪向北,都注入衢江而汇入钱塘江,这一地区也是浙南地区(丽水、温州)唯一属于钱塘江水系的区域;遂昌南部、东部和北部另一部分的水系则注入松阴溪,向东注入瓯江。蔡相信仰的分布地点,除马埠外都位于乌溪江沿线。而马埠所系的官溪,向北汇入灵山港,注入衢江,亦属钱塘江流域。这种流域性分布表明,信仰的传播和维系多少依赖水域内的联系,在山区开发中,木材交易是较为重要的经济活动,人们利用水流运输木材和特产,随之又从水路或山路带回其他物资,正是在这些经济交流过程中,信仰也因人的流动得以在流域内传播。

二、庙:蔡相庙的兴衰与信仰中心的转移

(一)从蔡山到石练:信仰中心的文本转移

蔡相信仰在传播过程中,随着社会发展、社区变动也产生了一些明显的变化,尤其体现在清朝四个版本的《遂昌县志》中。清前期,蔡相庙在遂昌众多的寺庙中并不显眼,康熙《遂昌县志》中记载了一座蔡相庙宇,它位于蔡山:“蔡相公庙,在邑西九十里,世传五代时蔡氏兄弟二十四人避地居此,殁而为神,至今血食一方”[注]《(康熙)遂昌县志》卷四,第12页。,“蔡山,在邑西九十里,世传五代时蔡家兄弟来居此,故名”[注]《(康熙)遂昌县志》卷一,第11页。。

遂昌西乡其它地方亦奉祀蔡相,如“关川、石练、独山旧祀蔡相公之神”[注]《(康熙)遂昌县志》卷十,第3页。。乾隆三十年(1765)的《遂昌县志》承继了康熙县志的记叙,基本没有增添。[注]《(乾隆)遂昌县志》卷四,第31页;卷十二,第3页。所以就相关记载而言,在乾隆中期之前,对蔡相的关注更多地与传说中蔡相兄弟活动的蔡山相联系,建有蔡相公庙的蔡山,是此时蔡相信仰的中心。但六十年后,蔡山蔡相公庙在县志中的地位被石练元沙庙所取代。道光十五年(1835)的县志一共记载了4个蔡相庙宇:

蔡相公庙 在邑西十九都,离治五十里,名元沙庙。世传蔡氏兄弟二十四人,五代时避地居此,殁而为神,至今血食一方。近里各助租田附后:一土名庙山溪边,田二坵,租五石……又二十都王村口亦建有是庙。[注]《(道光)遂昌县志》卷四,第3-5页。

蔡相殿 (在十二都马埠)为松川、殿口两处香火,里人吴光裕等捐置。[注]《(道光)遂昌县志》卷四,第5页。

百宝庙 在二十都关川,离治一百二十里,宋初里人立庙祀蔡相公神,其灵异响应与石练蔡王殿同。[注]《(道光)遂昌县志》卷四,第11页。

相较康熙、乾隆县志,道光年间蔡相庙宇增多且奉祀范围扩大。但“邑西九十里”的蔡相庙并未被收录,取而代之的是“邑西十九都,离治五十里”的石练元沙庙,同时还增加了捐助田亩的记录。另外,《杂事志·灵异》中新添加的蔡相显灵驱虎的事迹[注]《(道光)遂昌县志》卷十二,第4页。,也明显与“十九都”联系更为紧密。光绪二十二年(1896)的《遂昌县志》相较于道光县志,蔡相公庙(元沙庙)的位置精确到了邑西离治五十五里[注]《(光绪)遂昌县志》卷四,第11页。,其在十八、十九都的田亩相较之前更多[注]《(光绪)遂昌县志》卷四,第5-11页。,同时蔡相庙在二十都各地遍布:“蔡相庙,在二十都山前龙心岭,旧庙狭小,咸丰六年吴兴瑞等捐募重建(对正、山后、高峦、大坑、峦头俱有蔡相庙)。”[注]《(光绪)遂昌县志》卷四,第11页。所以,清中期之后,蔡相信仰的中心从蔡山转移到石练,元沙庙是此时最兴盛的蔡相庙,至少在县志中,十九都石练的蔡相信仰相较于蔡山更被官方所注意。

值得注意的是,地方志书的形成和地方精英势力之间有着微妙的关系,地方士绅会借助地方志的编纂和流传,实现自己的诉求,《遂昌县志》的编修也不例外。文本中蔡相信仰中心向石练的转移过程,与石练士绅有意识地记录和宣传有着密切的关系。

道光县志的编修,有两位石练士绅直接参与。道光《遂昌县志》卷首“遂昌县志续修姓氏”中有一位石练籍纂修“本县恩贡生吴守基”,五位参校中亦有一位石练籍人士“本县举人吴世涵”。[注]《(道光)遂昌县志》卷首,第1页。此两位都是较有名气的士人,在《吴氏宗谱》中的地位也十分显眼。吴守基(1777-1839)是恩贡生,任候补直隶州州判。[注]《延陵郡吴氏宗谱》卷之六,遂昌县石练镇吴家藏2012年重修本。吴世涵(1798-1855)是道光庚子科(1840)进士,在修县志年间已拥有举人身份。[注]《延陵郡吴氏宗谱》卷之六,遂昌县石练镇吴家藏2012年重修本。登科入仕的吴姓石练人参与了地方志的编修,并担任纂修和参校的角色,这使得石练士绅在志书的撰写中掌握一定的话语权,能够轻而易举地将地方文化纳入官方书写。作为石练士绅,他们熟稔石练的乡村社会,其增加蔡相记载,抬高自己家乡在整个西乡的地位,将记录中蔡相公庙的位置从蔡山转移到石练就可以理解。这种改动至少在官方书写记录中,承认了元沙庙作为蔡相信仰中心的地位,这也是地方乡绅构建其乡里信仰权威的策略。

(二)蔡相信仰的分布

即便在一县西乡的小区域内,蔡相信仰也会随着地理环境、人口流动和经济的变化而兴衰。石练成为蔡相信仰的中心,有着独特的历史条件和过程。

1.蔡源:发源地

蔡源坐落山间,地形陡峻,传说因蔡相兄弟登仙处而得名,旁有蔡溪流过,境内蔡相岩与县志中“蔡山”的位置大致相符。由于山地地形、蔡溪流量所限,这里水陆交通并不便利,大型木材无法运输,蔡源形成以烧炭为主的山林经济,木炭用以与其他物资进行交换。蔡源的大姓大都是清代迁入,如康熙年间迁入的郑氏[注](清)叶煓彝:《平昌蔡练郑氏宗谱序》,《蔡练郑氏宗谱》卷一,遂昌县图书馆藏民国八年刻本。,乾隆年间迁入的罗氏[注]《蔡源罗氏宗谱序》,《平昌罗氏宗谱》卷首,遂昌县图书馆藏民国三十一年刻本。。《平昌罗氏宗谱》中记载:

内有洋亩,源有仙境,名蔡相岩。相传五代蔡王由此登仙,久已著名于世……由宋以迄明,时有钟、王、金各姓,联村至今,由清、民国更有罗、萧、郑诸姓发族……第见此地有三大名称,上村有武帝、蔡王庙之古迹,而萧姓之宗族在焉。中村有夫人庙之威灵,而街巷之前后稠居焉。下村有社庙之护佑,且郑祠、罗祠俱构在于斯。[注]《蔡源村图志》,《平昌罗氏宗谱》卷二,遂昌县图书馆藏民国三十一年刻本。

这段记载较为清楚地描述了蔡源的人口情况和村落空间。上村蔡相庙一直以来传说和文字记载都较其他的庙宇更为丰富。在每年农历八月,这些村落会举行蔡相巡游,经停三处又称“蔡川三坦”,即上、中、下坦,与《罗氏宗谱》中记载的上、中、下三村范围基本一致,保持了相对稳定的祭祀传统。

2.王村口及其周边山村:社神、蔡相与天后

乌溪江干流上的王村口是奉祀蔡相的主要地区之一,这里两水交汇,上通闽府,下达衢杭,是连接闽浙的重要集镇,棚民杂处[注]《(乾隆)遂昌县志》卷八,第1页。,也是西乡规模较大的集市。王村口及附近的山村都奉祀(或曾经奉祀)蔡相,且多供奉于村社中,如传说建于明洪武年间关川百宝庙独山的蔡王庙(即南宁社)。

当地早期蔡相信仰具体情况已不可考,但在乾隆年间,王村口的桥西建有蔡相庙,桥东建有天后宫。[注]罗兆荣:《红色古镇》,现代出版社,2016年,第27、35页。明清以来,王村口商品经济发达,商业繁荣,不断有来自福建、徽州和周边的商业移民涌入,福建的移民带来了天后信仰,在这个商业社会信仰整合的复杂过程中,妈祖在神职层面似乎更能得到这些商业移民的认可,势头压过了山林中走出的能保境安民的蔡相。每年农历三月,王村口天后宫都会举行巡游妈祖的三月会,蔡相巡游已不存。

王村口和诸村的蔡相庙的覆盖范围基本与各村的社相同,其自然村的地理空间相对独立,在王村口现存的天后道场科仪本中,记载了参与巡游的庙和神,以2014年为例:

王溪坦[注]包含了王村口的桥东和桥西,现已不使用。蔡相庙 蔡相大帝二十四位相公大帝

四相公庙 四位相公 合殿神祇

凤鸣山 七位星君 内殿观音、佛母娘娘 合殿神祇

钟根村 新隆社 蔡相庙 蔡相大帝 合殿神祇

亚洋村 新兴社 白鹤尖 白鹤先师

塔潭村 回龙社

黄山头村 新兴社

桥西村 新兴社

枫树湾村 新兴社

雨山头村 新兴社

突头村 新兴社[注]《启建设醮三月天妃娘娘神会道场》,2014年稿本。现存遂昌县王村口镇天后宫。

当地流传的仪式文献中也记载了多座奉祀蔡相的庙宇:

桥西 蔡相庙 四相公

桥西 新兴社

……

庙岙 功益殿 蔡相大帝 平水大王

……

山枣坪 新隆社 蔡相庙[注]《王村口各地历史传统社名》,稿本。现存遂昌县王村口镇。

蔡相庙多与社庙、本地土神庙共列,区域局限性较为明显,如钟根、山枣坪等地,蔡相庙虽不称社,但他们常常并列出现在民间仪式及其文本中。蔡相类似“社主”的身份,如今对正村等地的蔡相庙依然保留全村范围的庙祭形式,发挥着与社相同的功能。蔡相大帝的奉祀并未联合更大的区域信仰联盟,各地蔡相大都只是“管辖”其所在的村坦,而相较之下,天后则在区域中拥有更突出的地位,是王村口地区影响最广泛的神明。

3.马埠:蔡相与张轲

马埠位于遂昌北乡,是唯一不在乌溪江流域的蔡相奉祀地。张姓于唐代迁入,世居于此[注]《张氏宗谱序》,《张氏宗谱》卷一,遂昌县新路湾镇小马埠村张文良藏民国十一年重修本。,吴姓清初迁入[注]《平昌吴氏宗谱序》,《吴氏宗谱》卷一,遂昌县新路湾镇小马埠村吴金能藏清末残本。,并迅速成为大族。清代当地曾建有蔡相殿,道光《遂昌县志》载:“蔡相殿(在十二都马埠)为松川、殿口两处香火,里人吴光裕等捐置。”[注]《(道光)遂昌县志》卷四,第5页。如今当地已经很少有人知道曾修建过蔡相庙。在马埠,岩王张轲是更重要的神明。当地现存有岩王殿,清道光年间,知县郑鸿文在当地“衿耆”的请求下,曾为岩王殿题序撰文称:“邑北三十里殿口坦,村居岩下,道寔通衢,历祀岩王,遐通颂德,奈是殿无恒产,每致祀缺香消,本里善士乐助租田,共勷胜会。”郑鸿文根据当地张氏家谱,“核之邑乘史策,恍然知岩王张公即文献公五世之贤裔也。公讳轲,字希孟,咸通间袭父荫任平昌簿。逮干符广明间,遭巢寇猖发。公乃发粟赈饥,倡义率民驻金石岩以御之。民赖以安,即转陛上军曹参军兼府衙推官。卒赠左武大夫,迄宋端拱,追谥金石岩王,制词嘉之,而建庙祀之”,并为该会取名永禬。[注]《岩王殿永禬会碑记》,道光三年(1823)碑刻。现存遂昌县新路湾镇小马埠村。永禬会制定了诸多会规,管理共有财产,确立了不开放入会的身份条件,成为了地方社会认同和整合的方式之一。

《岩王殿永禬会碑记》成文于道光三年(1823),初次记载马埠蔡相殿的道光《遂昌县志》编修于道光十五年(1835),捐修蔡相庙的吴光裕也参与了岩王殿的乐助,所以岩王殿立会与马埠蔡相庙的修建是同一时期,其奉祀的范围即“殿口坦”也是蔡相的奉祀地。两个神的区别在于,岩王张轲被记载成世居在此的张氏的祖先,为本地神,而蔡相则是从西乡传入的外来神,与流域内的经济活动和后入移民密切相关。本地“衿耆”借助官府的力量,成功地让本地神得以更好地奉祀,并利用会的组织将其构建成原住民的共产机构,这是蔡相在马埠没落的重要原因之一。

4.石练:蔡相与移民的统合

石练诸村分布于练溪流域,明清时期有大量移民迁入,从留存的族谱来看,吴氏于明中叶迁入[注]《石练吴氏修谱序》,《延陵郡吴氏宗谱》卷之首,遂昌县石练镇吴家藏2012年重修本。,刘氏在明季迁入[注]《练溪刘氏宗谱序》,《练溪刘氏宗谱》卷首,遂昌县石练镇刘家藏民国三十三年刻本。,上官[注]《柳川官氏重修宗谱序》,《上官聚族堂宗谱》卷一,遂昌县石练镇柳村上官宗祠藏民国三十五年刻本。、赖[注]《平昌西垵赖氏宗谱序》,《西垵赖氏宗谱》上,遂昌县石练镇石坑口赖家藏民国三十六年刻本。、毛[注]《玗溪毛氏宗谱序》,《西河毛氏宗谱》卷一,遂昌县石练镇淤头村毛家藏2009年重修本。、黄[注]《江夏郡黄氏族谱》序文,遂昌县石练镇淤头村黄家藏道光十二年刻本。、朱[注]《分祠续谱序》,《石练朱氏宗谱》卷一,遂昌县石练镇朱家藏2013年重修本。、钟氏[注]《遂昌钟氏初修谱序》,《遂昌西乡钟氏宗谱》卷首,遂昌县石练镇黄皮村钟家藏民国三十七年刻本。等也分别于清康熙至乾隆年间迁入。不同于王村口较高的人群流动性和明确的商业移民,石练诸村的移民多以稻作农业为主要生计方式。他们各自带来的神汇集到了各村的社之中,移民来源的不同造成了这里社神的丰富,有土地公婆、四相公、临水夫人、七五大神、文武财神、平水大王、胡则公、五显灵官、刘禅等。在移民融合的过程中,蔡相作为本地神不断被强化。元沙庙现存道光十六年(1836)的《元沙庙碑》中载:

我十六坦[注]十六坦分布于练溪两岸,是石练蔡相庙会巡游的区域,下文将详述。之奉祀蔡相公神也,由来旧矣。粤自宋代/称蔡相岩,上有澄潭为蔡相井,祷雨有验,其显圣也。尝有寇戎伏莽,忽见戈旗,林端闪烁,遂潜退避,闾阎得保,/蔡相神旗。是逮元明来,每岁七/彰赫濯,或遇亢旱,辄有甘雨随车沐大泽焉。岂会逢其适欤?抑神之为灵昭昭耶?[注]现存遂昌县石练镇石坑口村蔡相庙。原碑被毁,断成两块,中间有部分文字缺失,因不明字符个数,用虚缺号/表示,下文录文同。

在石练人的记忆中,宋代就有蔡相,元明以来蔡相就对这一区域青睐有加。明清之际的动荡重创了南中国的社会,不仅大量移民在这一时期流入,而且整个清代仍患乱不断,蔡相护佑乡里的事迹被大量记载于碑刻和县志中[注]《(康熙)遂昌县志》卷十,第3页;《(道光)遂昌县志》卷十二,第4页;《(光绪)遂昌县志》卷四,第11页。,各种传说亦长期流传在西乡民间。蔡相“保境安民”的功用更适合维护农业移民的稳定,在社会不断重建的过程中,石练的蔡相庙成为整个练溪两岸诸多村落共祀香火的大庙,显然超出了“社庙”的范围。石练诸村也于每年七月举行庙会,从元沙庙抬出蔡王神像巡游练溪两岸。“我十六坦之奉祀蔡相公神也,由来旧矣”,则说明蔡相受奉更大的地理和人群范围,强调了蔡相大帝之于村坦社神更高的地位。

单独奉祀蔡相的大部分村落(如图一,5-30),大都散布在山中,他们之间由于地理的原因并未产生更多的联系,也并未能形成有凝聚力的群体。即使在多个村落形成仪式联盟的蔡源,也因地缘因素未能得到更大的发展。而石练与他们的差异很大程度上缘自地形,石练地区处于河谷地带,拥有整个遂昌地区最为平坦的地势,这里“巨族繁盛,山川形势与富阳相似。明崇祯间议建县不果,然峰峦攒秀,地舆舒敞,实冠一邑”[注]《(光绪)遂昌县志》卷二,第33页。。由于地势的平坦,各村落之间的联系相较山村之间更加频繁,这也为他们的共同奉祀提供了条件。石练的自然地理和人口优势也使得它从清代直至近代,都是当地的粮仓,在整个遂昌属于相当富庶的区域,经济基础亦催生出士绅群体的壮大,无疑石练具备成为蔡相信仰中心最为成熟的条件。

三、会:七月秋赛会与练溪流域社会

石练成为蔡相信仰的中心,不仅因为其优越的自然、人口和经济条件,也得益于七月秋赛会的组织和举办,围绕着七月会形成的“坦”等组织、制度,不仅维系着庙会活动,也是地方人群不断整合社会关系、调整利益分配、强化社会认同的方式。

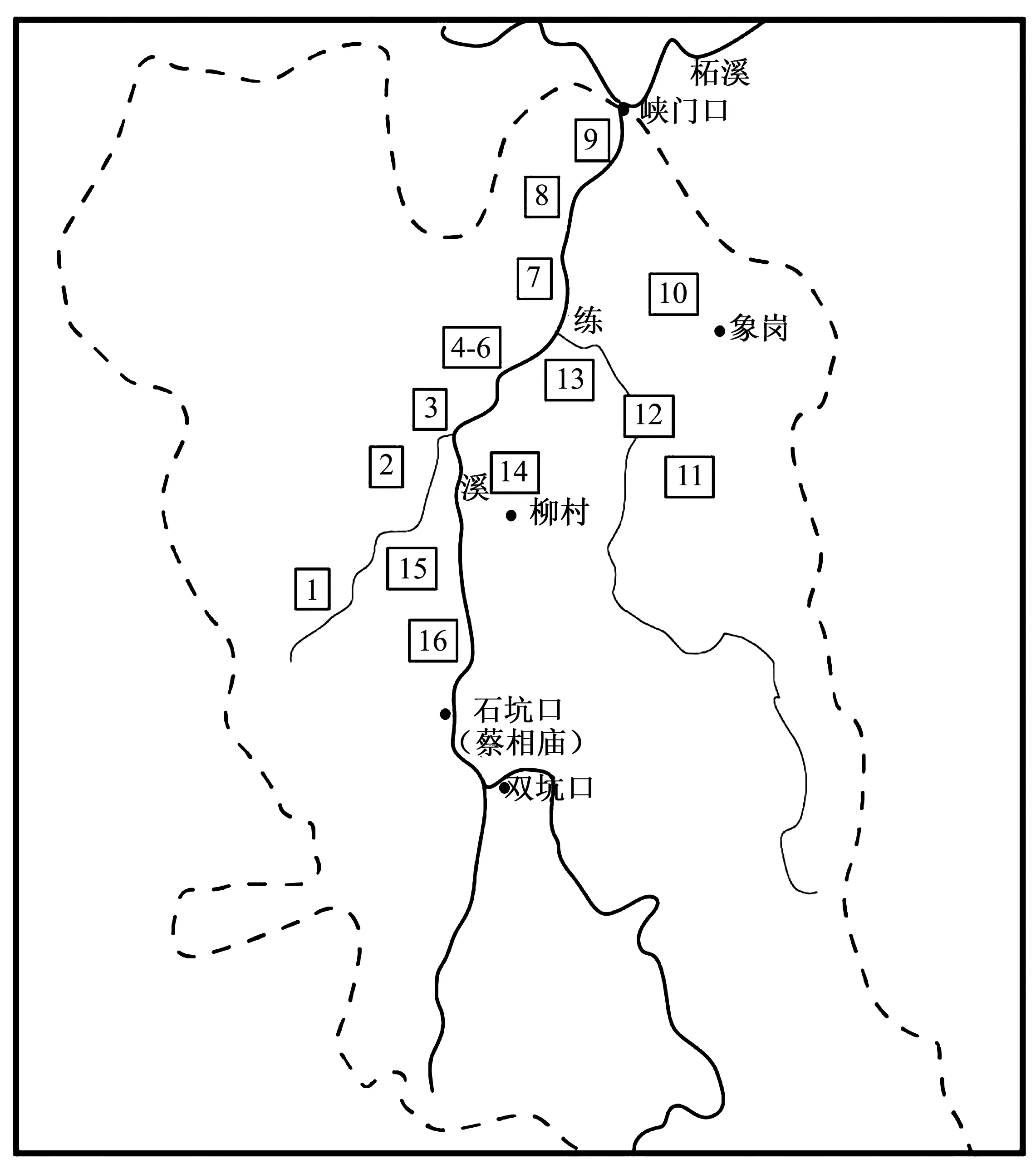

(一)七月会和石练十六坦

清代至近代,石练以两季稻为主要经济作物,每年七月农闲,在立秋后的第一个“辰”日,石练会举行盛大的“蔡王出巡”庙会,称为七月秋赛会或七月会。届时乡民从元沙庙抬出蔡相神像,沿着练溪两岸巡游,参与的村落组合成“十六坦”[注]石练民间流传古时候的十六坦分别是:黄皮、苏村、上仓坛、月山下、洞门下、沙墩儿、垵下、姚埠、黄墩、横岗、项岭头、定村、方村、大路街、官堰头、淤头。采访自石练中街吴姓老人,时间:2017年8月27日。如今七月会的十六坦则为:黄皮、金苏、练兴、石练上街、石练中街、石练下街、垵下、姚埠、黄墩、宏岗、项岭头、定溪、爱丰、柳村、路堰、淤头。(图二所示)。每坦都建有专门停放蔡相神像的公共空间,称作“祭亭”,神像在每坦的祭亭停留一夜。蔡相神驾巡游完后被抬回元沙庙,整个会期长达二十天。

有关七月会起源时间,当地流传的说法不一,有说宋代,有说元明。或许与近年来地方推广汤显祖有关,目前最为流行的说法是七月会起源于明代汤显祖任遂昌知县时,彼时戏曲、庙会盛行,七月会也随之而兴。十六坦之一的垵下坦(图二,7)现存老祭亭的房梁上记载“大清康熙四十四年建,道光廿五年重修”[注]现存遂昌县石练镇垵下村。,据此可知至晚在康熙四十四年(1705)时,七月会就已存在。

传统社会中每年的七月会由十六个坦轮番值年,“坦”也包含了一定的权力和义务,每逢“辰”年(称“老佛大年”)和“丑”年(称“小大年”),由多个坦共同值年,每十二年为一轮。值年的坦称“值年当头”,负责七月会的理事,当头坦所理事项主要有:统计人丁,确定甲旗、丁旗数目;撮认祭品,分派到户;检查、添置和修补仪仗用具;派遣戏剧行家,招聘优秀剧团来表演等。辰、丑年较平常年份更为隆重,迎神队伍中还有台阁、“十番”、马队,负责的这些村坦还要培训“锣鼓调”“十番”等演奏人员,派人外出租马等事务。[注]浙江省遂昌县政协文史资料研究委员会:《遂昌文史资料(第2辑)》,1986年,第82页。

七月会活动的流域性十分明显,集会的村落即“石练十六坦”均分布在从双坑口到峡口门的练溪流域内。七月会巡游的起点即元沙庙,处于练溪上游,而参会的十六坦都分布在庙的下游,基本包含了练溪沿岸的所有村落。巡游沿着练溪两岸诸坦顺时针环绕一圈,这种流域性的仪式行为使得集会保持了一定的稳定性,不同时期坦份会有些许变动,但各坦位置和巡游路线基本如图二数字顺序所示。

七月会在区域范围内显示出一定的包容性,十六坦作为会期组织,其构成并非一成不变,而是随着区域社会内人口的变动而不断调整。如练兴(图二,3),其人口大都是现代才迁入的水库移民,当下七月会恢复后新加入会,拥有一个独立的坦份,原有石练街上的上仓坛、月山下、洞门下、沙墩儿四个坦合并成三个坦(图二,4-6),给练兴腾出一个坦份。与此类似,爱丰(图二,13)也是移民村,七月会刚恢复时并没有坦份,但在七月会队伍巡游时,村民拦下了神驾,要求加入七月会,后经协商,原来的大路街、官堰头合并成路堰坦(图二,15),于是爱丰拥有了一个坦份。还有一部分村落如柳村(图二,14),解放前不参加巡游,当地老人说,办会期间热闹嘈杂,还有吃喝嫖赌等不良风气,柳村为仕宦家族上官氏居地,不愿参与此类活动,便同石练中街即月山下共一坦份,每次集会都捐赠一部分钱粮,但巡游队伍并不经过柳村。而现代七月会恢复后,柳村做为大村主动加入,并吸收了方村的坦份,在整个七月会活动中一度起着较大的作用。象岗村曾经不参与七月会,还有专门的故事(蔡相调戏妇女)[注]传说七月会本有十七坦,曾存在象岗坦,蔡相殿老二生性风流,常惹事,观音决定要教训一下他,便在神驾路过象岗坦的当日化身一漂亮女人在村口喂猪,老二果不其然上去调戏,便被女人打了一猪勺,老二定神一看是观音,便羞愧难当,蔡相众兄弟也觉得脸上无光,便再也不去象岗坦,十七坦变成了十六坦。故事文本参见罗兆荣《古村故事》,现代出版社,2015年,第60-61页。来诉说缘由,为它被排除在十六坦外寻求合理性。象岗离练溪较远,而且有座佛教寺庙太虚观或许是一部分原因。在现在的行政区划中,宏岗和象岗都属宏象行政村,宏岗坦(图二,10)有时又称作宏象坦,象岗村民也被纳入到了信仰范围中。蔡相大帝作为区域内的共同信仰而存在,通过七月会“坦”的组织,新居民得以融入,旧居民也得到整合。

图二 七月会巡游空间示意图[注]本图依据当下七月会的十六坦来绘制,坦的空间分布与古代基本一致。绘制者:李杨;绘制时间:2017年12月。

(二)庙产的兴起与管理

庙会活动能长期组织,与经费的妥善管理有直接的联系。道光年间,石练士绅集资重修了元沙庙,捐置了许多田亩,在道光县志中,“蔡相公庙”(元沙庙)条目后附有“近里各助租田”[注]《(道光)遂昌县志》卷四,第3-5页。,当地吴、毛、周、朱、官、叶等族的士绅以及庙祝都捐助或置办了诸多田产,其中包含了十八、十九都的许多地块。这一活动不仅在县志中有体现,同样也被记录在道光年间的《元沙庙碑》中:

我十六坦……兹以元沙遗庙,虽经康熙/虞,爰集同人劝捐,鼎新重建,所幸众心踊跃,乐助随缘,得资二千余金,遂行诹吉,鸠工庀材,五阅朔而告/增壮丽,于乎盛矣。更喜诸董事经纪秩如,切思频年迎会,依丁科赀,但户口盈虚不一,因将余息置买田亩/基,又复共添助租四十五硕一斗,以为轮流司值之需。约十二年为一度,周而复始,斯不谓美举乎!嗣此俎豆/福佑之灵长,固未有艾也。用勒诸石,永期不朽云。

大清道光十六年岁次丙申仲冬,诰授朝议大夫官寅同妻谢/值轮流届期秋赛会租二十五硕五斗,土名刻后……毛醇同妻周/值轮流届期秋赛会,租一十九硕六斗,土名刻后……十六坦劝捐……

在当地士绅特别是官寅、毛醇的带动下,元沙庙得以重修。此时,石练七月会已形成十六坦的定制,轮流司值十二年为一轮,元沙庙也开始拥有了大量的庙产,其最大的用途便是将其收到的租金用于每年轮值的七月会。至此,七月会的组织由“依丁科赀”的人头费形式逐渐转变成了以庙产为中心的基金制度。

七月会这种以元沙庙为中心辐射至整个流域的活动模式,使庙、庙会与流域社会产生了直接的经济联系。在士绅的组织下,这种联系一直支持着七月会发展成为远近闻名的盛会,并延续至1950年左右才停止举办。当下恢复七月会后,庙里的乐助资金大部分用于每年的巡游。

随着庙产的兴起,也逐渐形成了相当完备的管理制度。除前述道光《元沙庙碑》外,光绪十一年(1885)的《新置田亩碑》和民国三年(1914)的《元沙庙碑》载:

新置田亩碑

……道光二十三年,众推毛青云、赖玉成协理,迭年盈余,置租土名周村屋下田一租五硕五斗,项领头石畈丁址田一租三硕四斗。咸丰五年,赖玉成弃世,毛青云独任勤劳,悉心经纪,余即置产,至光绪十年,因筋力衰老退管,举董接理。

元沙庙碑

……嗣由光绪十一年后,自林君大竟、赖君东梧、毛君立礼、赖君四友,毛君立敬、赖君殿华、毛君鸿翔等管理者七,先后所置田山有待于镌勒者,业复不乏。惟前各经董整理庙事,均尽义务,初无薪津之规定,迄丙申秋,官君承镇以庙产递增,责任繁重,肇议常年经理,按年给薪水,榖九硕二斗五,聊表勋劳,用申十六坦之同情。[注]两块碑刻均现存遂昌县石练镇石坑口村元沙庙。

从道光《元沙庙碑》可知,至少在道光年间元沙庙重建之时,各个坦都已有董事来负责各坦相关的组织管理,并与庙里联络。直到道光二十三年(1843),在董事制度的基础上,元沙庙开创了庙产协理制度,协理士绅毛青云、赖玉成便是元沙庙产实际的管理人,他们统管着庙产的置办和分配筹划,两人在共同经纪庙产十二年后,赖玉成去世,接着毛青云一人负责庙产近三十年。尔后光绪十年(1884)至民国三年(1914)这三十年间,庙产的管理者更换了七位,多是当地的世家大族,以毛姓、赖姓为主。光绪丙申(1896)年,官承镇提议,由于庙产递增,设置常年经理,予发年薪“榖九硕二斗五”。庙内的协理制度开始尝试向常年经理制度转变,同时各坦董事也一直存续,维系着庙与各坦之间的联系。

“坦”作为七月会的组织,但却不只在会期内起作用,在平时,坦内也产生了一些日常管理制度。现存淤溪村光绪十七年(1891)的《既济户碑》保留了清光绪年间七月会坦内的形制,碑中内容即是在丑年值“小大年”的会坦(与图二中15、16同)内,由经理协商而制定的坦内组织章程。碑中记载,在丑年轮值“小大年”的村坦共有一部分仓屋田产,坦内也有董事、协理,基本上形了完善的经董制度,组织七月会并管理以七月会的名义捐置的公共财产。这些以七月会为基础发展起来的公共财产,主要目的用于七月会值年之需,但也与平常年份村民的日常生活有很大的联系。譬如,章程规定了既济户的盈余租谷在平时是可以借放的,并规定了利息,借用期限为下一年的谷雨至寒露。仓内的租谷每四年统计一次盈余,盈余部分在不同年份拍、存比例也有所不同。同时,七月会也是地方社会接纳移民的手段之一。新的人口须加入七月会的组织,新入境的移民每丁需缴纳入会费大钱五百文,否则将被驱逐出境,参与巡游后增添的新丁需缴纳六百文大钱入会。此外,章程还规定了其他参与村落的人丁资费、演戏顺序、公共财物的监管办法等细节。这些规章清楚、严格地规定了坦众、坦内各个参与单位的责任义务,以及组织内与钱粮相关的各个流程,即使不在会期,人们也因信仰活动在社会生活中增添了一些必不可少的事务。可以说,蔡相信仰在很大程度上构建了练溪流域内的地方社会认同。

四、结 语

信仰作为人们精神领域的诉求,其生产、流动或传播皆为人类活动的结果。南方山区社会,由于地理环境阻隔等历史原因,往往创造出一些地方性的土神,蔡相信仰兴起于浙南遂昌西乡的山林,兴盛于该地的盆地流域,为我们提供了一个区域社会内地方性神明信仰的传播和兴衰的案例。我们发现,即便在这样一个小区域社会中,信仰的传播、人群之间的互动也是十分复杂的过程。

首先,需要关注信仰发生、传播的地理空间。蔡相信仰分布在钱塘江上游流域,七月会的仪式联盟严格地局限在练溪流域内部,显示出传统社会水路和水系在人们日常生活中的关键性,亦可见地理空间对于信仰传统的重要影响。练溪小流域因微地貌形成了以士绅和庙会为核心的管理地方公共事务和信仰生活的共同体,“坦”的范围成为了这种信仰空间认同和区隔的标准。而蔡相信仰在传播和发展的过程中,信仰的空间往往通过人们的主观构造又和其他概念进行统合,如县志中不断重复的“十九都”,和在蔡相巡游的“回醮”[注]石练七月会蔡相神轿归殿前一晚在淤头坦进行的仪式。中,仪式专家的“过山龙”中对神灵统辖区域的划界,“十七都白马大帝,十八都平水大王,十九都蔡相大帝,二十都金龙仙人”[注]来源于仪式专家“师公”的唱词,这一仪式主要内容是请神,包括了三山五岳的神、整个遂昌的山神水神、西乡各都的主神和石练各坦的社神等。访谈人:李扬、徐小晴等,访谈对象:雷姓师公,访谈时间:2017年8月24日,访谈地点:浙江省遂昌县石练镇淤溪村。,都强调了“都”这一行政层级的意义。

其次,虽然区域内普遍存在蔡相信仰,但在不同地区信仰随着人群的流动会有所变化。神的关系实为人类群体之间关系的反映,王村口、马埠的蔡相信仰因代表商业移民诉求的妈祖、原住民神张轲的阻抗而没落,石练稳定的农业移民因迁出的时间地点不同,并没有共同的信仰追求,这促使他们对本地神蔡相产生文化认同,从而石练士绅在记载中转移信仰中心,也催生了庙和会的兴旺。在石练,人们的蔡相认同还伴随着各坦每户每丁对七月会缴纳“会费”、参加庙会活动的义务,这成为他们在流域内定居生活的基本条件,随之形成的管理制度和各种规范也对人们的日常生活有所影响,并一直延续至今。宗族往往会被认为在传统乡村社会中占据重要位置,但在石练的许多“坦”内,并没有大宗族,甚至全是佃农,反而因有了庙会中“坦”的组织,宗族在活动的组织中不太占据主导地位,士绅往往以个人身份出现,主持产、会等共有事务。换言之,移民、士绅的活动造成了信仰的变化,区域社会的整合很大程度上依赖士绅及庙会的组织来实现。

再次,区域社会内信仰的演化与经济生产密切相关。蔡相由一个种山砍木人的神变为一个广泛区域内士农工商共同的神,其信仰中心从崇山峻岭中的蔡山到流域盆地石练的转移,皆可视为相对稳定的稻作种植经济相对山林经济的优势表现。在当地开发过程中,石练作为遂昌的稻米之乡,其经济地位逐渐凸显。而在石练的经济情况发生转变后,信仰又有所变化,如近年石练主要经济作物变成了茶叶和菊米,菊米作为练溪平原的特产,成为传说的内容,创造出蔡相饮菊米的传说。[注]罗兆荣:《古村故事》,现代出版社,2015年,第55-56页。农历七月,由农闲变为农忙,七月会的组织也随之发生变化,各坦值年的情况不复存在,改为由庙里成立理事会统一筹划和组织,每年每坦轮值一天。

当下,蔡相信仰仍被遂昌西乡人所传承,并加入了近代以来的红色记忆,同时在保护非物质文化遗产的语境下,对地方文化重新整合。譬如,王村口的蔡相庙作为苏维埃政权旧址,成为了红色旅游景点和“新时代文明传习所”;蔡源修建了蔡相二十四兄弟的石像,来强调其作为信仰发源地的地位;在当地政府的支持下,蔡源的民间婺剧团“蔡和班”、石练的“昆曲十番”等非物质文化遗产,参与当下石练和蔡源的蔡相巡游活动,尤为引人注目。简言之,人们通过各种途径不断地对蔡相进行改造,使得它能够适应新的文化环境,这也是其在当地被长期供奉的重要原因。