张志扬:“西方启蒙”的白色神话

文_张志扬

本文是张志扬先生在2009年的“中国文化论坛”上为“五四”九十周年而做的发言。虽过去十年,但其中关于近代启蒙和殖民主义的关系、中西启蒙关系的反思,仍是文化和教育改革的迷雾。

正如他说:没有纯粹光明的“白色神话”(指普世真理)这回事——“纯粹的光明如同纯粹的黑暗一样,什么也看不清”。

本文有大幅删节,题目为编者拟。其中具体的哲学讨论,读者有兴趣可搜索原文《启蒙:落日前的凭吊》。

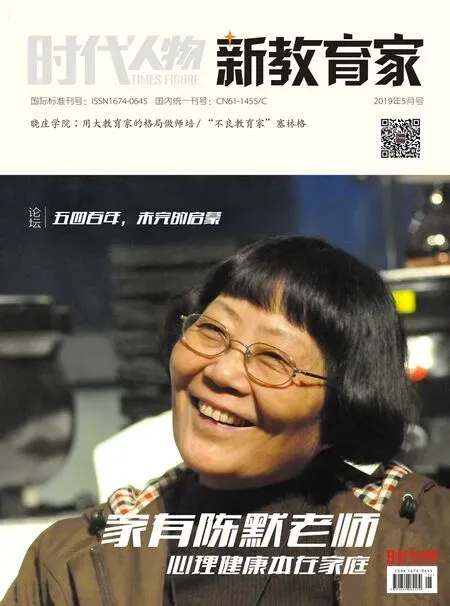

张志扬(1940—),湖北武汉人,海南大学社科中心社会伦理思想研究所教授。浙江大学人文学院、同济大学哲学系兼职教授。

启蒙与殖民

我首先提出一个“前提命题”:启蒙主义与殖民主义是手拉着手向世界宣战的。

仅从我们自身的经验就可看出,百多年来,中国从来没有单纯的思想启蒙运动,“启蒙”一开始就与“救亡”不离不弃。

为什么?因为我们本来就是在被西方殖民乃至亡国灭种的灾难与恐惧中接受西方启蒙思想的。任何人都否认不了这个最起码最基本的事实。

但我并不想在此谈论启蒙思想下的殖民事实或殖民事实上的启蒙思想。我只想追踪它的根源,弄清楚:

(1)一个自诩大白于天下的启蒙真理为何自始至终隐蔽地支撑着冷酷的殖民事实?尽管形态有所改变,甚至有日趋“温和”之势,如直接的“军事殖民”,到“经济殖民”,到“文化殖民”,直到“新罗马帝国梦想”,等等。

(2)希腊“理性善”为什么一直朝着智能化、功能化的方向走到今天“强力意志”加“功利主义”的“技术王国”?所谓融合成“两希精神”的“犹太教一神教”丝毫也没有改变它的宇宙论技术走向。

(3)人类在承担它的风险同时究竟还有何种智慧出来担当自己应有的责任?

从启蒙到中道

我这代人(1940年代出生)是很幸运的,在中国“启蒙”的道路上,既没有先驱者“抛头颅洒热血”的悲壮,也没有开创者“经风雨见世面”的血腥,当然也没有受惠者“你唱罢我登场”的阳光豪迈。我们是前两代人的“幸存者”,又是后一代人的“警醒者”。我们的一生正好度量着“启蒙盛极而衰”的挽歌历程。

当然,挽歌还仅仅是少数幸存者私下举行的落日前的凭吊。有三层意思:

一层,“西方启蒙”与“中国启蒙”不是因果关系。

“西方启蒙”和“中国启蒙”,是两个不同的问题,尽管看起来前者像“太阳晒”后者像“石头热”的因果关系,然此因果并非一脉单传。

作为果的中国启蒙,还有自身更为源远流长的文化传统以及亡国灭种的现实忧患,惟有它才决定着中国文化成其为中国文化的特质,这是任何别的短时段源头裹挟不去的。

即便短时段看,作为因的西方启蒙及其流变,虽然百多年来一直影响着中国启蒙的走向,但其间,中国不是没有选择与决断、没有唯我所用的造化,仍然受着中国文化自身传承的命脉主导。所以,任何偏废的研究或要求,都会导致灾难性后果。

二层,“启蒙”仍须正本清源。

作为特殊历史时段的西方17、18世纪到20世纪的启蒙理性,不是什么“普世真理”,它是希腊理性、罗马政治、基督教教义兴衰嬗变的结果,其本身也同样经历着兴衰嬗变。

三百年来,西方启蒙理性主导“世界”。所谓“世界历史”其实是按照西方的历史编制而成的:

希腊、罗马、犹太教—基督教;陆地、海洋;君主制、贵族制、民主制;工业革命、启蒙运动、殖民主义(“军事的”“经济的”“文化的”);英国式革命、法国式革命、美国式革命,等等;两次世界大战、两大阵营冷战、苏联东欧解体、直到所谓“终结历史”的“新罗马帝国—自由精神的世界”。

这样的“世界”分明是西方启蒙理性强加的概念:“凡西方皆世界性的普遍必然的现代性,凡非西方皆民族的特殊本土的传统性,因而西方领导世界,西方即世界。”

请别忘记:“20世纪”被历史叫做“战争世纪”“灾难世纪”!

因而上世纪七八十年代,西方主要以“德法之争”的形式开启了反省启蒙理性的讨论:“已经破产”说、“有待完善”说、“现代性危机”说,直到“历史终结”说与“历史幽灵”说,等等,至今仍未了结,但启蒙之初的“永久的乐观主义”无疑消失殆尽。它特别表现为对“同一性”的根本置疑,对“西方中心论”的根本置疑以及对“技术理性”的根本置疑。

三层,没有“一神”,“一神”亦是“诸神”,唯有无形神虚位以限制。

如前所言:伴随西方启蒙兴起的是殖民主义,两者是手拉着手向世界宣战的。它们是“一个铜板的两面”。这也证实了西方意识形态的“一体两用”:“把特殊的东西说成普遍的东西以谋求真理性之名”(“批判的武器”)与“再把普遍的东西说成统治的东西以获取权力性之实”(“武器的批判”)。其根本目的是“权力意志”实现,即把握主宰世界的权力。

奇怪的是,人们偏偏把殖民主义掩盖起来,只对启蒙理性的光辉极尽赞美之能事,或者反把殖民主义事实浪漫地轻描淡写地说成不可避免的“学费”与“代价”。大概是攫权者韬晦自己对“权力性”的执迷,匮乏者只要他没有的东西吧。

如此“以白掩黑”的双重遮蔽,才让西方“诸神”以“一神”面貌君临世界,致使西方或东方都无法做到“正本清源”以救治现代社会的危机。

18世纪笛福创作的《鲁滨逊漂流记》,成为殖民主义和启蒙主义合流的缩影。图为鲁滨逊解救“星期五”

三层意思无疑是三层深入地反省,不可偏废。我的前辈或后辈,大都走在启蒙的光彩中,赞美得忘乎所以,于是我只有走在它的阴影中——受老子之教:“知其白守其黑”。

请大家注意,“守其黑”是与“知其白”相关生长的。无奈人太急功近利地“取其白”而“舍其黑”,以至后来造成“以白掩黑”的双重遮蔽,事情才走到今天这般地步。

我的工作并非矫枉过正地颠来倒去——“两极震荡”,而是力图还原到临界状态,以寻求思想上制衡的中道。E

——晚近西方学术语境中的韩朝历史编纂学