为中国犯罪防控献计献策

——2018中国犯罪防控20人论坛专家发言精选(下)

张 荆

(北京工业大学,北京100124)

(上接上期)期就提出,91年开始谈综合治理制度化。综合治理本质还是执政党主导的组织化调控,保障犯罪控制的组织体系。到了九十年代以后,这种治理体制得到了进一步的强化,整个司法体系、政法体系都有目标考核,都实行一票否决制。

计划经济时期和经济转型时期的最大区别是群众动员。在计划时代群众动员很有效,因为有信仰的激励,但到改革开放时期效果下降,强调群众路线的替代建设,九十年代搞治安联防,然后是在基层实行群防群治制度,但是效果不好,原来单位瓦解之后,变为社区,社区不能替代单位,单位是没有缝隙,社区有缝隙,因为改革年代社会参与是靠经济激励,而流动社会的组织化成为了一个大的难题。因此我们开始转向寻求社区建设,鼓励社会多元力量参与犯罪控制。

第三个阶段是现在的社会治理创新时期。我们强调“协同治理”,认识到犯罪发生的必然性,犯罪治理观是对犯罪产生的规律的思考和因应施策。为什么出现协同治理?因为社会变迁:市场经济、差异社会、自主社会。现阶段一方面国家的强制力量在下沉,比如警察编制不断增加,警察的经费投入在增加,但同时对警察的监管也不断的加强,警察的执法规范化在提升,当前的扫黑除恶,扫黑最明显的意义还在于国家力量对基层的控制。另一方面是社会参与在拓展,为什么强调“枫桥”经验,实际上是强调社会参与、群众路线。还有对市场力量的整合,辅警、网络平台的建设、警务云建设。总之,“协同治理”是国家犯罪治理体系的基本走向。最后反思会发现现阶段的话语表达了很有意思的现象:既有新中国治理传统的恢复,比如组织网络,就是政治;集体道德,就是核心价值观,德治;改革时期新传统的生成,是改革年间社会自主参与,法治、自治,包括技术治理的扩展。

研讨第三单元:犯罪学的未来发展与犯罪趋势的预测

王平(中国政法大学教授):四十年来中国犯罪研究兴奋点的转移

【要点】上个世纪八九十年代,一批犯罪学者热衷于犯罪原因的研究,深究不已乐此不疲。原因多是对文革时期以阶级斗争为纲解释犯罪原因的厌恶与反叛,具有很浓重的人文情怀。时过境迁,未来的犯罪学研究还是要以犯罪预防为基本目的、为研究重点,但是“犯罪原因探讨热”已成为中国犯罪学史上独特而闪光的一页。

【发言内容】关于“中国犯罪研究兴奋点的转移”这个题目似乎没有主语,是谁的研究兴奋点的转移呢?这里我指的是一部分犯罪学者研究兴奋点的转移,也包括我本人在内,有点自我主观体验的味道。因为要论述整个中国犯罪学研究兴奋点的转移,得客观、准确、系统地收集资料,这方面我还没有很好地准备。所以我的发言更多谈及我本人,以及跟我相似的一些人,大家三四十年来学习犯罪学和研究犯罪学的心路历程,并以此和大家交流。

犯罪学研究,一般来说是三大块:犯罪现象、犯罪原因、犯罪预防(对策)。犯罪现象里面还可以细分:状况、特点、规律。犯罪原因,教材里有一些概念作者自己也不一定搞明白,象根源、原因、条件、相关因素等概念之间的异同、联系与区别等等,有些纯属概念游戏,没有什么实际意义,现在很少有人在这上面折腾了。犯罪预防一般来说包括社会预防、治安预防、心理预防、刑罚预防等方面。

上世纪80年代末90年代初,我最初接触到犯罪学的时候,最先感到兴奋的或者说最为关注的重点是对犯罪原因的探讨。当年有一些人对犯罪原因的探讨很痴迷、很兴奋,我也沉浸其中。为什么说是“有一些人”呢?因为还有许多研究犯罪学的人并不是这样的。我喜欢看这方面的文章,喜欢探究犯罪背后的原因,喜欢探究原因背后的原因,一直追下去,无穷地去追究,乐此不疲。总觉得原因搞不清楚就不能设计出有效的犯罪预防对策,而且这本身就是很好玩的事情,涉及文史哲各方面知识,奥妙无穷。

犯罪学研究一度出现这种现象的原因当然很多,其中原因之一是当时一些犯罪学者,对文革时期以阶级斗争为纲解释犯罪原因,简单地把“犯罪问题等同于政治问题,把犯罪人当做敌人”的理论与实践极度地厌恶与反叛。强调对犯罪原因的探讨,是想表明,犯罪原因是复杂的,在某种意义上甚至是不可避免的。逻辑上推导出来的结论必然是,犯罪问题要合理地应对,光有刑罚不够,一味地严刑更是不可取。他们总是希望通过对犯罪原因的探讨,来为合理科学地应对犯罪寻找理由和根据。文革以后有“伤痕文学”、“反思文学”出现,这种上世纪八九十年代出现的“犯罪原因探讨热”,也是带有“伤痕犯罪学”、“反思犯罪学”的味道在里面。因此,这一批犯罪学知识分子的人文情怀是非常重的。

虽然时过境迁,最终“看山还是山”,犯罪学研究还是要以犯罪预防为基本目的、为研究重点,在具体项目中,对犯罪原因的探讨也不能无止尽的追下去,要有所节制,但上世纪八九十年代出现的“犯罪原因探讨热”,将是中国犯罪学历史上独特而闪光的一页。因为只有真正“反思”曾经造成的失误,抚平过去留下的“伤痕”,我们才能在精神与观念上成熟,犯罪学研究才能健康开展。

姜斌祥(中国政法大学研究员):大数据智能模型与犯罪趋势研究

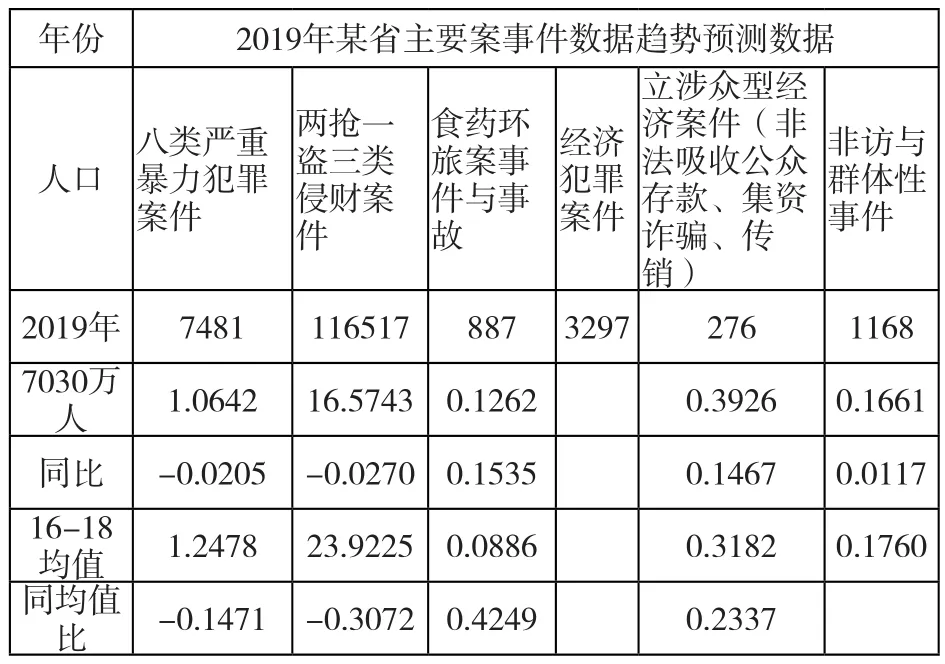

【要点】以某省三年统计数据为基础,使用智能预测模型,预测出某省2019年的犯罪与事件发生趋势。即八类暴力犯罪案总体下降,但伤害案件单独上升。两抢一盗案件下降。食药环旅案、经济案、网络犯罪,以及侵害公民信息、知识产权侵权等新型犯罪均会上升,非法上访和群体性事件会增加等,趋势预测可供学界和实务界参考。

【发言内容】因区域差异、主客体博弈、人为和外界、定性定量混杂、影响因素复杂、模型不适应等诸多原因致犯罪趋势研究难。经研究用大数据AI介入犯罪趋势研究是有效解决方案。可从宏中微三观研究犯罪趋势影响因素,宏观上人、自然及社会三方面,中微观上要特别关注社会心理。对数据量小、种类少、结构化数据多、存在模糊和灰色情况下采用模糊灰色小数据预测模型;而对大范围实证研究,半与非结构化数据多,经比较研究用三维卷积神经网络深度学习算法比较适合大数据动态实时跟踪预测。

以某省2016-18三年数据预测19年犯罪趋势为视角进行实证研究。采集前三年中八类严重暴力案、两抢一盗案、食药环旅案、经济案、非法上访和群体性事件、其他犯罪等多维度案件数据及人口和GDP数据,对2016-19四年定性因素进行主成分分析和预计,含城市发展、科技进步、通讯网络、文化传播、交通运输、政策法规、维稳力度、社会心理及安全感等定性因素。

2019年某省主要案事件灰色模糊模型预测结果

经智能预测模型计算,得出2019年犯罪趋势为:八类暴力案同比将下降2.05%,同前3年均值比降14.71%,受新科技影响八类案总体降势下,但故意伤害罪却会升15.29%,近期报复性伤害案及未成年人弑亲案时有发生,望建立和完善预防青少年犯罪防控机制予以防范;两抢一盗案同比下降2.7%,同前3年均值比降30.72%;食药环旅案同比上升15.35%,同前3年均值比升42.49%,要加大侦查打击力度及加大犯罪成本;经济案同比升5.06%,同前3年均值比升19.5%,涉众型经济案同比升14.67%,同前3年均值比升23.37%;非法上访和群体性事件同比升1.17%,同前3年均值比升5.58%,与防范措施提前介入有关,但2019年要防范非法上访或群体性事件的暗涌,预防借机滋事行为;新型犯罪会有所上升,含网络犯罪、侵害公民信息、知识产权侵权、跨境犯罪等;考虑国际经济形式影响,防范企业刑事风险;在强化反腐态势下,职务犯罪形式更加隐蔽;在强化反恐态势下,还应防范恐怖组织利用新媒体进行蛊惑和恐怖活动。