武汉市绿地生态网络的分析与构建

余凤生 戴菲 孙姝 郭熠栋

城市绿地生态网络是基于景观生态学原理,以城市内的自然生态空间以及具有生态意义的人工绿地为载体,通过扩大绿色斑块、拓宽绿色廊道、打通生态空间、建立生态循环,利用各种线性廊道将生态资源斑块连接成网、形成区域,目的在于保护和恢复城市生态,改善人居环境、保护生物多样性、优化生态格局、提升景观品质、发展游憩活动等。一般而言,城市绿地生态网络在建成区范围内以公园绿地、防护绿地等人工绿地为主,在市域范围内,则以森林、林地、湿地、山体和自然保护区等自然生态空间为主。城市绿地生态网络具有生态框架完整性和绿地系统连续性的特点。

20世纪90年代,有国外学者通过研究生态网络提出保护生物多样性以及恢复生态系统的对策,如通过国家公园和自然保护区等的建设来加强生态网络构建。近年来,国内城市不断开展市域尺度的生态网络研究规划与实践。2012年5月上海市政府正式批准国内首部城市生态网络规划《上海市基本生态网络规划》,2016年出台的《武汉市基本生态控制线管理条例》是全国首部基本生态控制线保护地方性法规,被称为武汉史上最严生态保护令,条例明确规定非依法定条件和程序,不得调整基本生态控制线。武汉市先后通过《武汉市生态框架保护规划》《武汉市都市发展区1∶2000基本生态控制线落线规划》和《武汉市全域生态框架保护规划》等三项规划,依照法定程序划定生态保护区范围界限,以维护全市生态框架的完整,确保城市生态安全。

为将武汉市建设成生态功能良好、生态景观优美、生态文化繁荣、人与自然和谐共生的生态园林城市,2018年武汉市组织编制了武汉市绿网规划、生物多样性保护规划以及林地、山体、湿地保护规划等一系列园林和林业生态资源规划。

1 武汉市绿地生态网络状况与其他城市对比

武汉山水格局优越,山体、湖泊资源丰富。全市有大大小小500多座山体,其中东西走向山系58座,延绵起伏。长江、汉水在市中心交汇,穿城而出。南北向的长江主轴与东西向的山系构成了大武汉特有的“山水十字轴”景观格局。市域范围内散布着166个自然湖泊,拥有3个风景名胜区、6个湿地自然保护(小)区、10个湿地公园、7个森林公园,生态资源丰富多样。然而,快速城市化进程中,土地利用格局的变化导致城市尤其是建成区自然物种变得稀少,原生植被演化为次生植被和人工植被,物种多样性减少,植被覆盖率降低,生态网络的连续性与稳定性遭到一定程度的破坏。

2006年武汉市获得国家园林城市称号,2018年提出创建国家生态园林城市。目前,我国已有徐州、苏州、珠海、南宁、杭州等城市获评国家生态园林城市。为分析武汉绿地生态网络现状,找准武汉与国家生态园林城市的差距,本文选择了与武汉城市规模相近且城市形态(大型河流穿城而过、水系丰富)相似的国家生态园林城市苏州、杭州、南宁以及江苏省会南京共四个城市,进行绿地生态网络状况分析对比。景观格局指数众多,本文重点选取以下4个景观格局指数进行城市形态特征分析:斑块密度(PD/100ha),即斑块总数与景观面积比例,密度越大代表破碎度越高;景观分隔指数(DIVISION),反映景观的破碎程度,单位面积内分隔指数越大,景观破碎度越严重;景观连接度(CONNECT),反映斑块之间的连接程度,景观连接度越大越利于景观要素之间物质能量信息传递;景观形状指数(LSI),反映景观内斑块类型与形状的复杂程度,景观斑块形状为正方形时LSI值为1,景观斑块形状越不规则LSI值越大。

通过武汉、苏州、杭州、南宁、南京5个城市30 m精度的城市市域遥感影像,用ENVI进行用地类型提取,将提取的数据导入景观格局分析软件FRAGSTATS进行数据分析,将数据导入EXCEL进行整理(见表1)。

武汉斑块密度较高,仅次于苏州,说明苏州与武汉景观破碎度高,而杭州、南京、南宁景观破碎度低,不到武汉的二分之一。武汉是景观分隔指数最高的城市,说明景观破碎度最高。武汉景观连接度低于南京、苏州,高于杭州、南宁,说明斑块之间的连接程度一般,需要通过规划构建生态廊道加强斑块联系。武汉景观形状指数第二,仅低于杭州,表明景观内斑块类型与形状较复杂。经过景观格局指数对比,武汉在绿地形态多样性、均匀性等方面较好,但是破碎度高,连接度与聚集度不够好。因此,在武汉绿地生态网络建设中,应增加绿地的聚集度,同时使破碎的绿地网络化,从而有利于发挥和整合提升绿地生态网络的功能。

表1 武汉市与其他城市景观格局指数对比

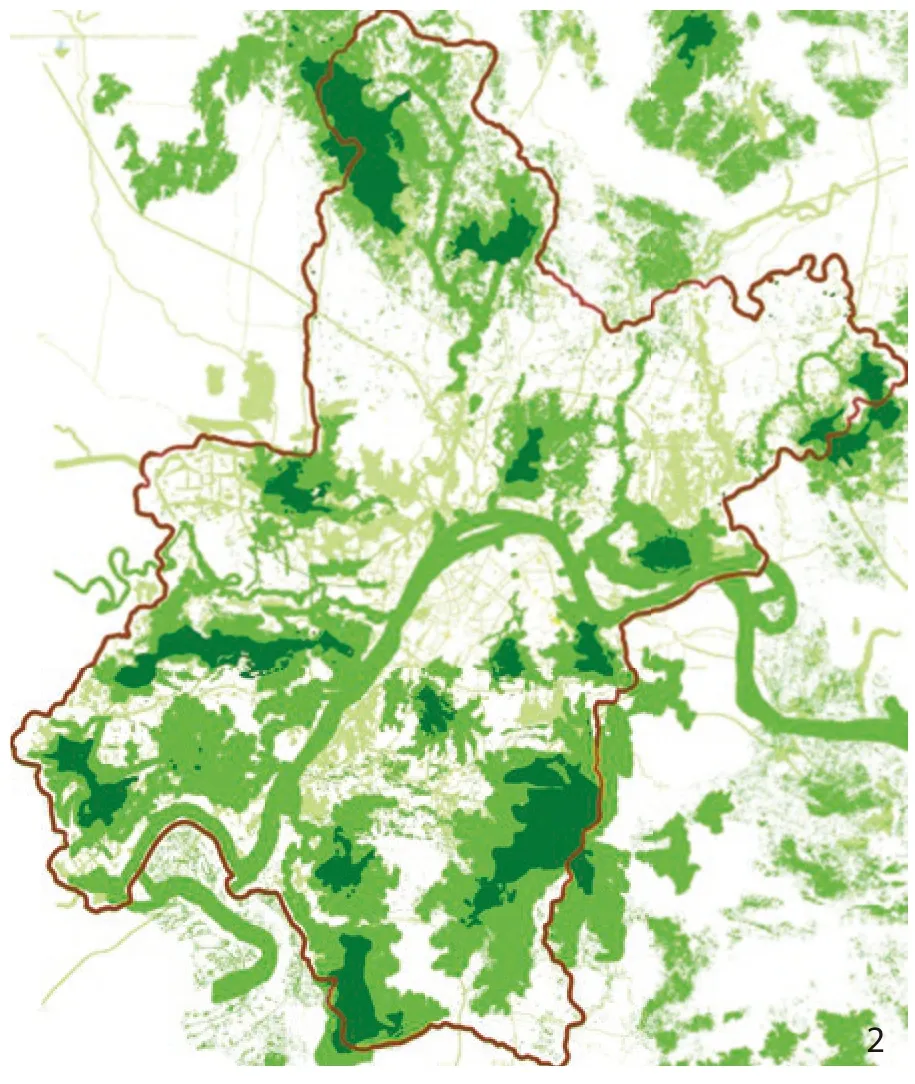

1. 武汉市1∶2000基本生态控制线规划确定的城市生态框架体系

2. 绿源分布图

2 武汉市绿地生态网络量化分析与构建

武汉市国土面积8 569 km2。《武汉市城市总体规划(2010-2020年)》将全市国土空间划分为都市发展区和农业生态区两个规划区域,其中都市发展区3 261 km2(含主城区678 km2),农业生态区5 308 km2。《武汉市城市总体规划》确定武汉市的生态框架体系为“两轴两环、六楔多廊”。其中,“两轴”即以长江、汉江及东西山系构成“十字”型山水生态轴,支撑武汉“两江交汇,三镇鼎立”独特城市空间格局。“两环”即以三环线防护林带及其沿线的中小型湖泊、公园为主体形成三环线生态隔离带,是主城和新城组群之间的生态隔离环;都市发展区外以生态农业区为主形成“片状”大生态外环,是武汉都市发展区与武汉城市圈若干城市之间的生态隔离环。“六楔”是都市发展区水系、山系最为集中,生态最为敏感的地区,是防止六大新城组群连绵成片的组群间生态隔离区,也是确保城市空间有序拓展的重要控制地带和关键点。“多廊”是指以城市18条放射性出城公路的配建绿化及其邻近生态资源构成的生态空间串连带。《武汉市1∶2000基本生态控制线规划》将全市基本生态控制线范围划分为生态底线区和生态发展区两个层次,实施不同的管控措施。都市发展区内基本生态控制线所围合的生态保护范围面积为1 814 km2,其中,生态底线区面积为1 566 km2,生态发展区面积为248 km2(图1)。都市发展区内生态用地总量达到都市发展区总面积的60%,以保证城市碳氧平衡。

本文重点介绍《武汉市绿网规划》对城市绿地生态网络的分析及构建。主要技术路线为整合现状绿色资源与相关规划,利用ENVI、GIS等技术分析软件进行科学分析,辅以人工校核辅助的方式,综合确定武汉市生态绿色网络。绿网规划以优化生态格局为目标,按照突出绿色空间生态性、连续性和开放性的总体思路,实现自然水系、生态骨架、园林绿化、游憩绿道的网络化,构建连续开放的绿地生态网络。绿网规划分别在市域、都市发展区、主城区三个层面进行:在市域层面主要进行生态保育格局完善,保护生物物种及其栖息地、保护濒危物种繁育和重建受破坏的生态系统;在都市发展区层面主要进行绿楔定位于形态优化,依托场地要素,连通绿地网络,赋予绿楔个性,丰富市民活动;在主城区层面主要进行绿色网络多功能构建,优化生态、游憩、景观等多功能网络布局。下文以市域层面绿网规划为例进行具体方法的阐述。

选择对武汉市域生态系统影响显著的高程、坡度、坡向、用地现状、生态底线区、交通道路共6个因子作为市域生态敏感性分析的因子。根据各因子中不同要素对生态敏感性重要程度的不同,对其赋以不同的等级(高、较高、一般、低)。根据各因子对生态敏感性的影响程度分配权重,建立完整的生态敏感性评价体系,并运用ArcGIS加权叠加模块对各因子进行计算。

通过GIS加权叠加计算得出市域生态敏感性综合分析图。市域生态敏感度高的集中在西北方向和东南方向,其次主城区周围有六个斑块区域生态也较为敏感。将高敏感区和较高敏感区的生态斑块提取出来,并结合实地生态斑块,划分为敏感绿源。重点保护生态区块集中在西北角、东南角大型山体林地和水域区。

基于土地利用类型、植被覆盖度两种因素,运用GIS栅格数据叠加运算确定耗费成本。耗费成本值越大,绿源之间生态要素迁移的阻力越大。将绿源分布图累积成本距离栅格图,运用GIS路径分析模块,计算生成绿源间的最小生态成本路径(图2),去除重复的通廊,得出市域绿径的结构。

根据城市水系廊道保护、生态连接度、最小生态成本廊道等研究,基于武汉山、林、水、田等自然生态要素确定市域生态网络,包括绿源、绿廊及水廊道。其中,绿源即自然保护区、大面积山体林地、大小湖泊所在地(重要的生态空间与生态核心区)。绿廊主要指连续的绿色线性空间,可据其宽度、长度和重要性程度,分为一级绿廊、二级绿廊。一级绿廊是从市域提取出山、水、林、田的重要部分构成绿廊骨架,和六大绿楔相连,二级绿廊是由绿色的线性空间构成廊道,连接市域生态斑块和保护区。水廊道由市域内河流、湖泊等构成。

表2 生态分析选取的生态因子分值及权重

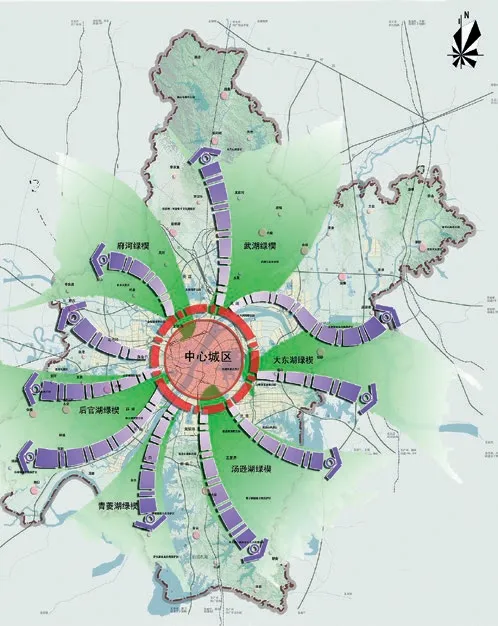

3. 武汉市域绿道系统结构图

4. 天兴洲景观风貌规划图

3 依托绿道建设武汉市绿地生态网络

武汉市绿道是城市生态系统、风景旅游系统和综合交通系统的重要组成部分,以休闲健身和旅游观光功能为主,兼顾交通通勤功能。全市绿道系统总体结构为“一心、六楔、十带”,“一心”为主城绿道网络核心区,结合三环线生态带和张公堤森林公园建设三环线环城绿道,利用长江江滩、汉江江滩和黄鹤楼景区等景点打造长江滨江风情绿道和东西向山水风光绿道,在湖泊密集、水系纵横、沟渠交错的地区建设东沙楚汉文化、南湖野芷湖科教创新、汉阳六湖水网景观、汉口中心都市活力、后湖低碳生活等五片城市绿道网络;“六楔”为依托大东湖、汤逊湖、青菱湖、后官湖、府河、武湖等生态绿楔的生态景观资源,构建串联新城、城镇和景点的六片市域绿道网络(图3);“十带”为结合六大生态绿楔的建设打造连接主城与新城、风景旅游区的十条市域绿道主线。据《武汉市绿道系统建设规划(2012-2020年)》,武汉市绿道规划总长2 200 km,其中主轴长430 km,支线长1 320 km,分布在中心城区绿道长450 km,市域绿道长1 750 km。

结合城市两江交汇、湖泊密布的自然景观特点,武汉市在绿道建设上重点突出滨水特色,建成多条高品质临江滨湖绿道,包括东湖绿道、后官湖绿道、汉口江滩绿道、青山江滩绿道、环墨水湖绿道等。其中后官湖绿道位于蔡甸区,长110 km。除环湖绿道外,青龙山绿道位于江夏区,长18 km,是一条具有特色的环山绿道。

东湖绿道是近年来武汉市绿道建设的大手笔,全长101.98 km。2016年,东湖绿道一期建成,标志着东湖这一世界最大城中湖的蝶变;2017年,东湖绿道二期入选“联合国人居署中国改善城市公共空间示范项目”;2018年,东湖绿道三期着重提升绿道服务品质,开展湖边景观提升,完善服务和文化设施。

此外,青山江滩绿道将冰冷堤防建成具有海绵功能的绿色景观长廊,获C40城市气候领袖群“城市的未来”奖项。结合海绵城市建设,东湖港沙湖港绿道连通东湖绿道和青山江滩绿道,形成城市景观绿轴。武昌生态文化长廊开工建设,以绿道织补武九铁路搬迁后城市空间。

绿道综合效益凸显。一是依托绿道建成绿廊,连接了城市生态斑块,有利于解决武汉市绿地生态空间存在的破碎度较高、连接性不好和聚集度不高的问题,有利于城市绿地生态网络重构。二是改善了人居环境。与武汉市三环线城市生态隔离带西北段重合的汉口张公堤城市森林绿道,建设之前是一条通行重载车辆的城市灰带,建成后成为周边居民健身休闲好去处。位于国家级东湖风景区的东湖绿道最高峰日游客量达到16万人。三是作为先行项目,引领了绿楔生态区域的建设。武汉市2010年就规划了六大绿楔,但至今无一全部建成。后官湖绿道位于后官湖绿楔内,青龙山绿道位于汤逊湖绿楔内,金银湖绿道位于府河绿楔内,这些绿道的建设并投用,大大推动了绿楔生态区域的建设。四是优化了城市空间的格局。以三环线绿道和大型市域绿道推动城市绿地缓冲区域建设,形成生态廊道,防止“摊大饼”式建设发展。滨水绿道锁定了湖泊发展范围,有效地保护了湖泊空间。五是凝聚绿色共识,社会效益明显。绿道系统建设获得广泛认同,社会各界自发建设绿道,由“要我建”转变为“我要建”。华中科技大学、华中农业大学等开放校园通道建绿道。

4 城市绿地生态网络建设的重点:生态斑块打造

本文以天兴洲为例,探讨武汉市在优化生态斑块中对野生动植物的保护尝试(天兴洲生态保护规划正在论证中,本文仅为景观风貌规划的初步构想)。

天兴洲作为长江中上游面积较大的江心洲,四面环水,洲上地势平坦,生态环境良好,自然资源丰富,拥有林地、湿地、鸟类资源,基本没有工业污染,是一座保持了原生态的宝岛。据武汉市观鸟协会监测,天兴洲有黑鹳、鸬鹚等野生鸟类160种。其中,2015年以来连续发现国家一级保护动物黑鹳在天兴洲越冬。2018年武汉市开展了将天兴洲打造为“长江之珠”的可行性论证,充分考虑到对黑鹳等野生鸟类及江滩周边鱼类生物的影响,通过保护长江水体自然生境和天兴洲湿地滩涂资源,践行持续的生态环境保护与自然生态修复,力争成为长江经济带生态环境大保护的标杆与典范。

天兴洲的规 划思路是还原生态、保护生态、发展生态、欣赏生态。以建设国家级湿地公园为目标,划分核心保育区、恢复重建区和合理利用区分类保护和利用,研究布局长江湿地公园、长江植物园等生态科普项目。其中,核心保育区包括森林、滩涂、沙地,面积约17.9 km2。堤坝以外区域,让自然做功,减少人工干预,形成稳定的原生滩涂湿地生境。生态保育区由洲头沙洲候鸟栖息地、洲尾江豚栖息地、浅滩水禽鱼类栖息地、防护林生态涵养带等组成。保育区策划有野生动植物科研活动。恢复重建区包括长江湿地植物园、长江森林公园,面积约 5.3 km2。在遵循自然本底、保护生态环境的前提下,利用现有村湾及原有基础设施,适当增加步道系统、游客设施、帐篷营地等,促进人与自然和谐相处。长江湿地植物园规划有长江湿地植物科普馆、赏鸟径、湿地植物鉴赏之路、演化湿地科普展示、净化湿地科普展示等项目。长江森林公园规划有森林漫步、森林庭院、彩叶林观赏等项目。合理利用区以天兴农场为核心,面积约2.8 km2。堤坝以内南部村落、农田区域,核心是让土地适当休息,实现自我营养续存恢复,禁止一切人工肥料,探索一种新的农田生产模式,成为长江流域耕地轮作先行示范区。在保留现有肌理前提下,发展都市田园休闲旅游产业,打造田园生产、田园生活、田园观光于一体的田园风貌区(图4)。生态改造现有建筑、道路等旅游基础配套服务设施。

天兴洲生物多样性规划重在营造适宜栖息环境,预留足够安全距离。最为关键的目标物种包括涉禽、游禽、鸣禽、攀禽、陆禽,不同类型的鸟类对于筑巢环境、食物来源等的要求都不大相同,针对不同种鸟类分别设计了适应其栖息环境要求的栖息地环境。植物规划遵循的重要原则之一是自然做功、原生植物,在恢复生态系统之外,尽量减少人工种植,让自然做功,形成原生植物群落;之二是适地适树,吸引鸟类,根据地形地貌特征尽可能考虑种植耐水湿、耐水淹植物,种植浆果植物、种子植物(农作物)、蜜源植物、易筑巢或构成掩蔽体的植物,为鸟类提供食物及栖息地。

武汉市在构建城市绿地生态网络的过程中,始终坚持生态优先、绿色发展,在基本生态控制线框架下,充分利用各类绿道,将城市生态斑块有机连接,同时注重优化生态斑块,力争实现生态空间山清水秀、人与自然和谐共生的城市发展新格局。