广州市生态网络规划建设特点

李晓东

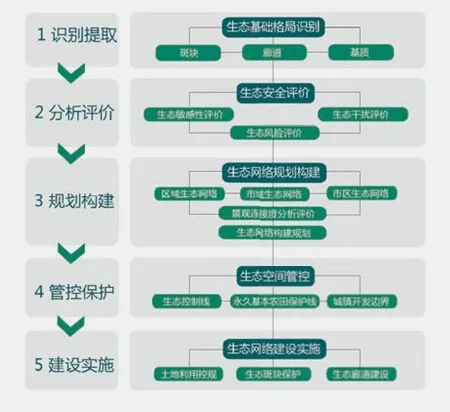

1. 生态网络规划建设流程

城市化快速推进的过程中,大量的生态用地被用于城市建设,导致自然景观斑块破碎化严重,进而危及必须依赖自然生态流(地下水流动、地表径流、生物迁徙、土壤发育等)才能完成的生态过程,同时影响了生态系统的服务质量,危及到生态安全,进而危害人类自身[1]。为了治理普遍存在的“城市病”,改善人居环境,2017年住建部发布了《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》,提出全面推进“城市双修”(生态修复、城市修补)的工作要求。生态修复是国家“城市双修”的主要内容,其中生态网络的建构与修复是核心内容[2]。生态网络源于北美景观建筑和规划术语,北美较多称为绿道网络(Greenway network),欧洲则多称为绿地生态网络(Ecological network),并认为生态网络由核心区域(Core area)、缓冲带(Buffer)和生态廊道(Ecological corridor)组成。美国“绿道”建设的主要目的是供人欣赏和游憩,欧洲绿道主要是为了保护野生生物栖息地,维持生物多样性[3-5]。

1 国内城市生态网络规划建设研究进展

国内对生态网络的研究虽然起步晚,但是近几年对国内外生态网络的规划建设与评价以及城市(区域)的景观优化与评价、自然保护区设计等的理论与规划建设研究已经十分丰富,并将景观生态网络定义为:基于景观生态学原理,以保护生物的多样性及景观的完整性为目的,在开敞空间内利用各种线性廊道将景观中的资源斑块进行有机连接,以维持和保护其生态、社会、经济、文化、审美等多种功能的网络体系。国内学者对城市生态网络的分析、规划构建等已有较多的案例,如重庆市、上海市[6]、哈尔滨市[7]、青岛市[8]、武汉市[9]、贵阳市[10]等,大尺度有城市群生态网络案例[11,12],小尺度的有区县级[13]甚至社区级的研究案例。广州城市生态网络规划、构建的研究也有不少成果,有市级的[14,15],也有区级[16]的。笔者归纳分析这些研究成果,发现对于生态网络的分析、规划、构建流程大体是一致的。景观连接度是景观生态网络的核心概念,主要采用基于格局与景观连接度的指数和利用模型对景观生态网络进行模拟,分析和反映实际景观生态网络的格局、过程或空间关联。研究的方法主要有:指数法(破碎度指数、聚合度指数、分离指数等)、图论法(用图形直观描述生态空间格局与斑块之间的关系)、耗费距离法(最小累积阻力模型、最小成本路径模型等)、电流理论、基于个体运动模型、空间显性的种群模型。对生态网络的连通性评价,大多利用α指数、β指数、γ指数和成本比分析了网络的连接度和连通效率。

2 广州市基本概况

广州地处中国大陆南方,珠江三角洲的北缘,濒临南海,属典型的亚热带海洋性季风气候。地势东北高、西南低,北部和东北部是森林集中的山区,中部多丘陵盆地,南部为沿海冲积平原。境内河流水系发达,珠江和其支流贯穿整个广州,水域占全市土地面积的10%,自然生态环境多样,野生动植物资源丰富[17]。截止2017年底,全市建成区绿化覆盖率42.54%、森林覆盖率42.32%、森林蓄积量1 770万 m3。建成绿道3 400 km,成为全国线路最长,串联景点最多,综合配套最齐,在中心城区分布最广的绿道网络。

3 广州市的生态网络规划

广州市的生态网络规划已经有众多的研究成果,其生态网络规划建设流程与国内其他城市的基本一致,如图1所示。广州市城市总体规划(2017-2035年)已明确按照“一本规划、一套指标体系、一张蓝图、一个平台、一套考核机制”的原则,统筹各类发展空间需求和优化资源配置[18]。本文以广州市规划局官方公布的生态网络规划版本为例进行解读,探讨广州市生态网络的建设特点。

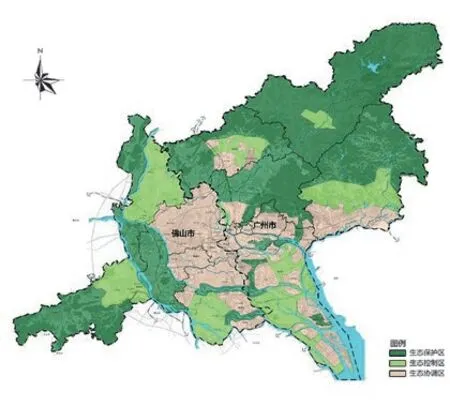

2. 广州市与佛山市的区域生态空间示意图(源自:广州市规划局)

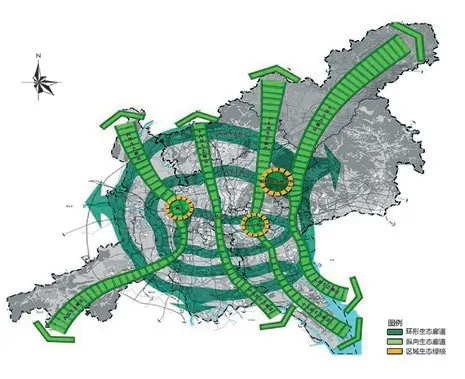

3. 广州佛山双城共建区域生态网络(源自:广州市规划局)

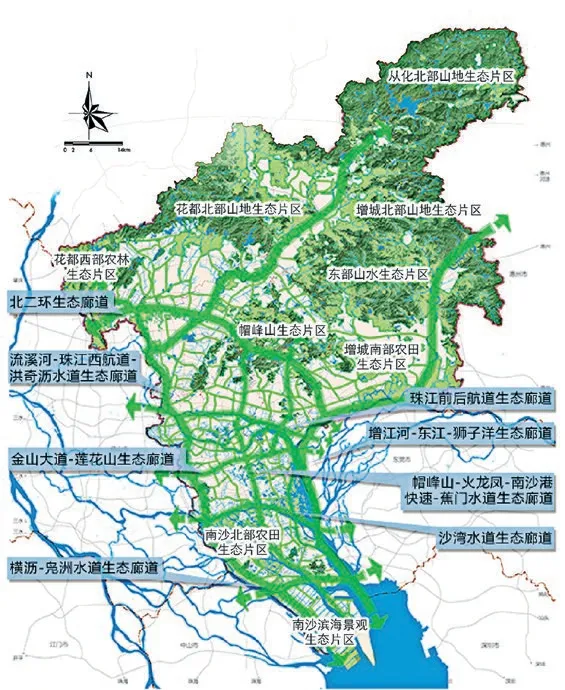

3.1 广州市的区域生态空间格局

广州市的城区与西侧佛山市的城区形成“广佛同城”,共处于“三面环山,一面临海,树状水系”的生态空间格局中,进而提取出大尺度空间下的区域生态绿核、生态屏障、生态廊道等(图2、3)。

3.2 广州佛山双城共建区域生态网络

广州与佛山两个城市经过多年的发展,城市的建成区已经连成一体,形成了实际上的“同城”。在保护生态环境方面,广州不能仅仅从自身考虑。《粤港澳大湾区发展规划纲要》等上位规划成果的通过,更是让广州与毗邻城市的区域生态网络建设有了更明确的方向。广州与佛山作为一个整体,共同连接区域生态廊道,连通区域生态屏障环,规划构建“三环四纵”的广佛市域空间生态廊道,串联市域的三个绿核节点,形成双城共建的局部区域生态网络(图4),同时为物种的迁移和扩散等提供更为均衡分布的生态廊道。两个城市共同划定重要的水源保护地,区域原水输水管道共享共建、共同保护,解决两个城市居民的用水安全问题。广州佛山双城共建区域生态网络的做法,可以为其他具有共同生态空间区位的相邻或者将近融合的城市提供一个生态网络共建思路。

4. 广州市市域生态网络(源自:广州市规划局)

5. 市域生态廊道串联生态公园(源自:广州市规划局)

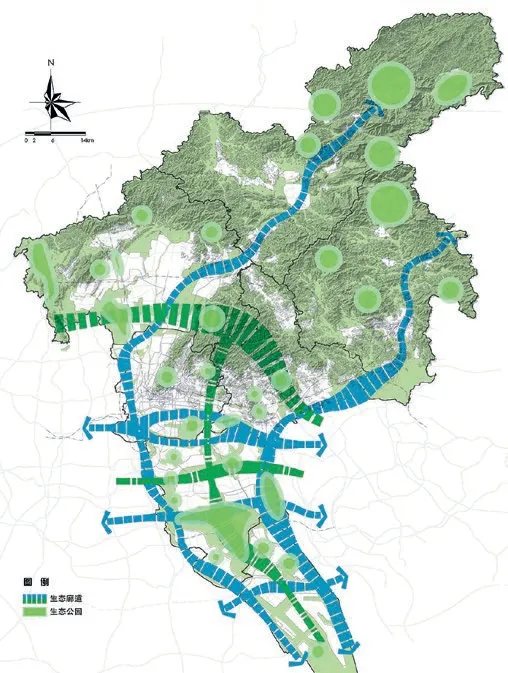

3.3 市域生态网络

广州市的市域地形由北往南可以概括为“山、水、城、田、海”,以此自然特征为基础,划定市域生态资源集中分布的9大重要生态源地,进行保护维育。依托自然山水和宽阔的道路绿地,在全市范围构建“三纵五横多廊”的市域生态廊道。“三纵”,即三条南北向生态主廊道,“五横”,即五条东西向生态主廊道,“多廊”即众多宽度较小一点的次级生态廊道。这些生态廊道将市内的33个生态公园有机串联起来,形成联通山水、贯穿城区、水陆相融的多层次、多功能的生态网络(图5)。

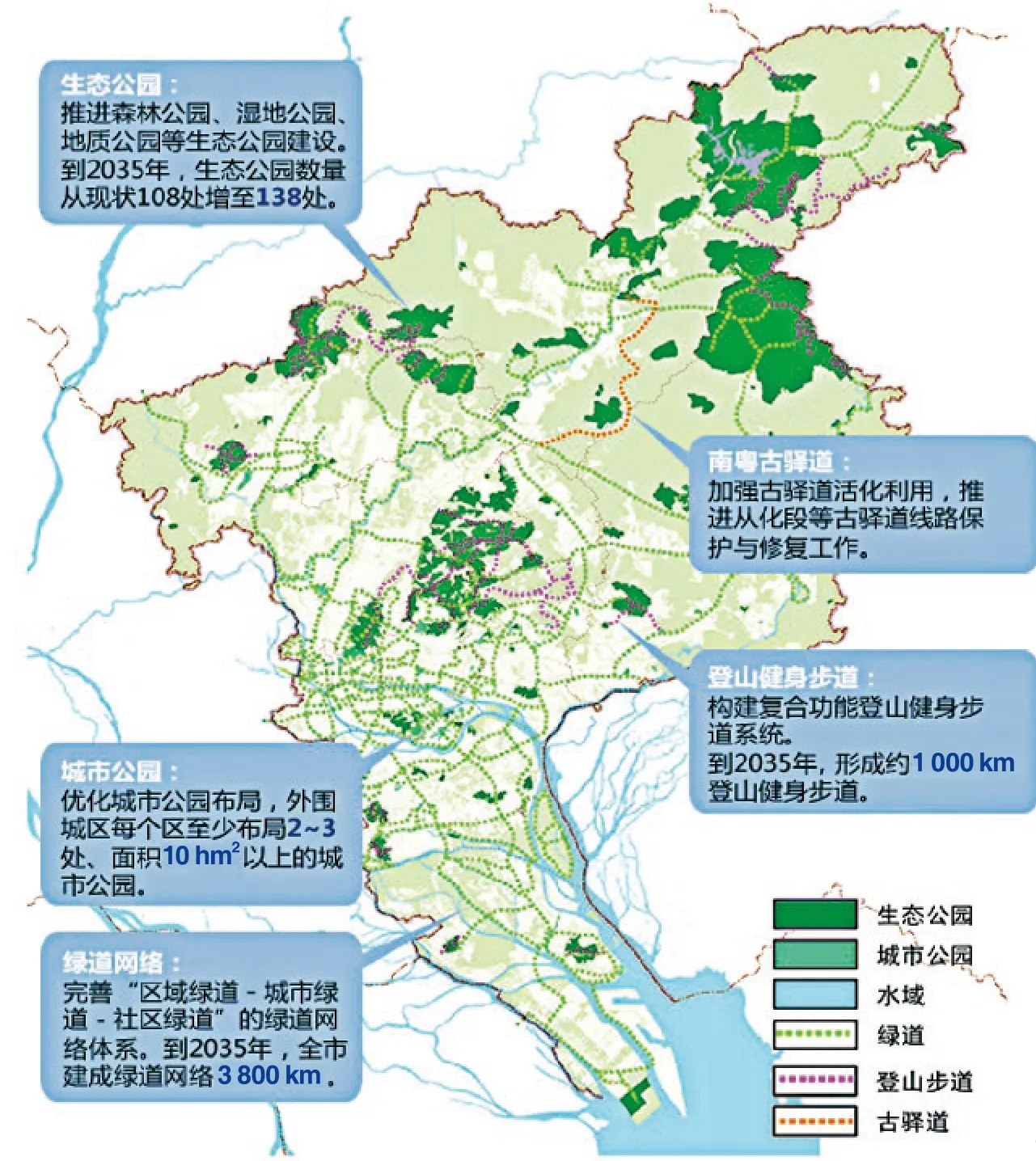

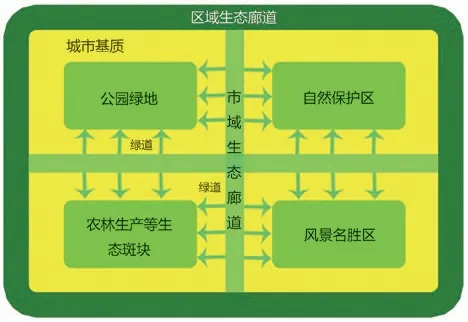

3.4 绿道生态网络

绿道是一种线形绿色开敞空间,主要供行人和自行车进入,连接公园、自然保护区、风景名胜区、历史古迹等,具有生态、社会、经济、美学等多种功能。绿道网络是广州市的第三级小型生态网络,主要功能是串联市区内的众多零散的公园绿地、风景名胜区、历史文化景点等,是对市域生态廊道的重要补充(图6)。

3.5 广州市的生态网络结构体系

综上,广州市的生态网络结构体系由“区域—市域—绿道”三个层次构成[19],它们是不同尺度空间下的等级划分,具有不同功能目的,对生态廊道的宽度控制也不同。三种等级的生态廊道将生态源地片区与公园有机串联,彼此之间亦连接融通,与城市的基质相互镶嵌融合,共同形成城市的生态景观格局(图7)。

4 广州市生态网络建设特点

4.1 就地保护提升为主,征地建设修复为辅

对全市生态网络中的生态资源就地保护为主,征地建设修复为辅。将野生动植物分布最集中的花都、增城、从化的北部山地生态片区、南沙滨海生态片区等9个生态片区列入一级生态保护区,将周边缓冲区域列为二级生态保护区。在中心城区连通白云山与珠江的关键处征地恢复了东濠涌溪流生态廊道[20],修复了过去白云山溪流入珠江。海珠湿地是我国和东北亚鸟类迁徙路线的途经会合地,是非常重要的生态网络节点。由政府将土地征收为国有土地,但不转为建设用地,将海珠湿地作为永久性生态用地保护起来。广州市为协调环境保护和经济发展而创新的“只征不转”征地模式获得了国务院批准,这在全国是首例。

6. 广州市绿道生态网络规划(源自:广州市规划局)

7. 三个等级的生态廊道网络体系

4.2 充分发挥农林生产性用地的生态功能

国有林场曾经大面积种植桉树生产木材,近几年广州的国有林场均停止了速生林的种植,并进行碳汇林和景观林的林分改造。将林场的生态资源进行保护提升,建成满足百姓亲近自然,享受生态的森林公园。如广州市流溪河国家森林公园(原流溪河林场)、广州市白水山森林公园(原增城林场)、广州市石门国家森林公园(原大岭山林场)等。荔湾区的芳村是历年以来广州市年宵花的主要生产用地,大面积的生产性花田,是融入广州“花城”文化的生产性生态廊道。

4.3 引入符合生态空间要求的产业园

产业园通常是工业园,不能引入生态保护片区,但是有些旅游观光业是符合生态要求的绿色产业,在充分评价这些产业园对环境的影响后,是可以引入的。比如番禺区长隆野生动物世界、南沙区百万葵园、从化区天适樱花园等旅游产业园,这些园区对生态用地造成的影响非常小,还可以提供更加多元的生态服务。

4.4 各区因地制宜建设绿道生态网络

广州市的绿道生态网络建设由各区因地制宜,融合社会、经济、文化功能,打造各具特色的绿道。越秀区绿道连接传统与现代风情;海珠区绿道突出滨水历史人文景观、湿地生态珠水景观两大主题;荔湾区绿道充分体现西关风情和水秀花香;天河区绿道体现现代化都市中心的便捷低碳出行;白云区绿道注重结合农业观光;黄埔区绿道彰显古港绿道主题。市民游客可以通过绿道,走近绿色、亲近自然,共享“慢生活”。

5 结论讨论

(1)从广州市的生态网络规划建设特点来看,大型的区域生态源地斑块、生态廊道均天然生成,生态网络的规划建设其实是在尊重自然规律的前提下,以就地保护提升为主,对处于关键位置的生态斑块和生态廊道才是采用人工恢复的手段进行修复。一是出于经济成本的考虑,二是人工的生态系统,远没有千百万年自然演化而来的生态系统稳定。广州市的生态网络规划与建设是三个级别层次的同时进行,与很多单一尺度下的研究有所区别。广州市与佛山市的城区已经发展至一体,跳出单一城市的角度,才是因地制宜的科学规划。此外,充分发挥农林生产性用地的生态功能,有条件的生态用地,通过加大投入升级为生态公园。不够条件的,则在基本生态控制线的保护下,保持应有的生态功能。绿色旅游产业园与绿道慢行系统,充分体现了广州创新发展方式,坚决走可持续发展道路的选择。

(2)广州市拥有得天独厚的生态入城条件,帽峰山生态片区楔形由北面融入市区,海珠湿地公园及周边水道组成的市域生态廊道由南面而入。部分学者产生“野生动物进城”的理念与实践,广州市林业和园林局曾规划在白云山、大学城等打造10个野生动物示范点[21]。但也有学者认为以人的意志让指定的动物进入城市,非野生动物的自主选择,这种做法有悖于生态及动物保育的原则[22]。野生动物进城后会对原有的野生动物种群造成影响,还可能对人的生命安全造成风险。生态网络的规划建设均是为了进一步改善城市的生态环境,随着生态环境的改善,野生动植物有了生存发展的空间,生态入城也就自然而然。