单篇课文集中识字与随文识字效果实证研究

叶雪冰

一、研究的缘起

我国小学语文教材大都是以阅读为中心的综合型教材,单篇课文教学一般要在完成阅读教学任务的同时完成若干个生字的教学任务,当下的统编本教材依然如此。而单篇课文的识字教学一向采用集中识字方式,在初读课文时,安排一个环节集中教学全课生字,当然有时也把生字的认读和字义教学与书写教学分开,通常在课末集中安排写字训练,不同于中国古代童蒙先识字后读书的传统意义上的集中识字。某届全国性阅读教学大型赛课,在阅读教学的全程穿插生字教学,是为分散识字,也可称之为随文识字或分散随文识字。由于全国性大型赛课的超凡影响力,上行下效,以至于近几年随文识字风行。如:

“大家奔跑追逐,笑着喊着,多开心哪!”如果是你,会向着蓝天喊什么?学生顿时来了劲,一个个争着上台。“秋天真美啊!”“秋天,我要把你永远留在心中!”喊得多响亮啊!接着引导学生观察字形,明白“喊”时要用“口”,“喊”是“口字旁”,于是趁热打铁,指导书写,学生记得更牢。写好后再回到文中读句子……

这就是典型的随文识字。一些处于课程领导地位的老师或教研员,将此视为体现先进理念的教法,要求老师在公开课、观摩课中一定要采用,更别提各级各类的赛课,即使是常态课,一旦遇到集中识字,他们动辄否定、纠正,甚或是训斥。此后,在各级阅读教学赛课、公开课、研讨课或公开发表于刊物上的案例中,常见随文识字,罕见集中识字。

笔者访谈过多位执教区级以上公开课的老师,了解他们为什么都是采用随文识字。理由基本一致:随文识字方式多样,观赏性强,容易出亮点;它是近年时兴的教学方式,不采用会被质疑不能与时俱进。但是,这并非当下识字教学的全部,实际上仍有许多老师依然坚持集中识字。为何如此?他们一致笃定地认为,集中识字不仅易于操作,而且效果更好。

那么,单篇课文识字教学,“集中”与“随文”到底孰优孰劣?为验证二者之优劣,笔者以统编本二年级上册选读课文《称赞》为例,以本校二年级两个平行班的学生为研究对象,进行二者教学效果对比研究,旨在通过教学实践检测,用数据直观显现其效果,彰显其优劣。

二、研究的过程

1.选择平行班级

以厦门市安兜小学二年级四个班级的学期期中测试成绩、单篇课文生字检测成绩、语文教师情况三个方面为参考依据,选择二年级二班、二年级三班为实证研究的平行班级。见表1。

从期中测试成绩看,二年二班均分92.36,合格率97.73%;二年级三班均分91.24,合格率100%。二年级二班均分高于二年级三班1.12分。

从单篇课文生字检测成绩看,实证研究前,笔者就学生近期学习的《纸船和风筝》一课共11个生字进行检测,检测形式为学生逐个认读生字并口头组词,满分为100分。其中,二年级二班平均分为97.6,二年级三班平均分为98.1。二年级二班平均分低于二年级三班0.5分。

从两个班级的语文任课教师看,二年级二班、二年级三班两位老师均任教低年级语文五年以上,且都任教本班级两年。

从以上三项指标看,两个班级学生的学习能力与学业水平相当。

2.实施现场教学

《称赞》为选读课文。此类课文不考,可教可不教,由于教学任务繁重,一般老师不教,将其作为选读课文,可以更好地排除各种复杂因素对教学效果的影响。本课标注拼音的10个字分别为:赞、猬、獾、板、凳、糙、泄、除、疲、劳。10个生字均为学生不认识的字。

(1)集中识字教学《称赞》

2017年12月26日上午第一节课,笔者以集中识字的教学方式在二年级三班执教《称赞》一课。导入新课、初读课文后,即以集中识字的方式进行10个生字的教学。教学环节大致如下:

读准字音。出示带拼音的词语,学生自读,“小老师”带读;出示不带拼音的词语,“开火车”读;出示不带拼音的单个生字,“开火车”读并组词。教师穿插进行正音。

识记字形。分为同桌交流识字方法和全班交流、教师相机指导两个环节。在全班交流、教师相机指导环节,渗透识字方法。如联系偏旁,记住“猬、獾”(从“犬”字与动物有关);识记“糙、凳”,利用形声字的特点记住生字,教师提问说说课文中的板凳是怎样的,再用课件出示各式各样的凳子的图片,请学生说说自己喜欢哪一种凳子;用组词加图片的方式,识记“泄、除、劳”;用形声字归类的方式识记“猬、疲”等字;联系造字本义,识记“赞”。

趣味检测。课件呈现“摘苹果”“青蛙跳伞”“砸金蛋”等趣味闯关游戏,学生通过“开火车”方式认读生字并组词,再次巩固字形记忆。

以上“读准字音、识记字形、趣味检测”三个教学步骤合计25分钟。在“识记字形”环节,教师相机渗透识字方法,并采用多种方式巩固识字。如“凳”字的教学,学生先交流“凳”字可以用形声字的方法记住字形(上面是“登”,下面是“几”),之后教师引导学生说说课文中的板凳是什么樣的,再出示各式各样的凳子的图片,请学生说说喜欢哪一种凳子。

导入新课、初读课文(5分钟)加上集中识字(25分钟),本课时余下的10分钟进行课文的初步理解。

(2)随文识字教学《称赞》

2017年12月27日上午第一节课,笔者以随文识字的教学方式在二年级二班执教《称赞》一课。在导入新课、初读课文后,即以随文识字的方式进行10个生字的教学。教学环节大致如下:

教师提问,课文中“谁称赞谁”?学生回答“刺猬称赞小獾,小獾称赞刺猬”,于是引出“獾、猬”的生字教学。教师提醒学生联系偏旁,(从“犬”字与动物有关)记住“猬、獾”;通过交流小刺猬和小獾称赞对方的句子,穿插进行对生字“凳、糙、泄”的教学(其中,“凳、糙”的教学方式同集中识字的教学方式,即教师先提示用形声字识记“糙、凳”,再提问说说课文中的板凳是怎样的,教师用课件出示各式各样的凳子的图片,请学生说说自己喜欢哪一种凳子);通过交流“称赞给小刺猬和小獾带来怎样的变化”进行“除、疲”的教学。

以上随文识字教学的环节,将阅读理解与识字教学穿插进行,生字的教学是随着阅读进程的逐步推进而相机呈现的。为控制变量,保证研究效果的可信度,笔者在一个课时里将“赞、猬、獾、板、凳、糙、泄、除、疲、劳”10个生字的教学全部完成,课的最后同样进行“摘苹果”“青蛙跳伞”“砸金蛋”等趣味闯关游戏。本课时40分钟的安排为:导入新课、初读课文5分钟;理解课文内容和随文识字合计为35分钟,其中随文识字时间合计约25分钟,与集中识字用时相同。

以上两个平行班级分别采用集中识字与随文识字的教学方式教学《称赞》一课的10个生字。现场教学均选择上午第一节课,教学时段相同,使学生上课的注意力和精神状态类似。两个班级的原任课教师都在教室听课,学生学习态度认真,教学秩序良好。

3.教后测评

(1)检测时间

检测时间为现场教学一周后(在此期间,两位任课教师均未就《称赞》一课布置任何形式的作业)。2018年1月2日,对二年级三班进行识字情况检测。2018年1月3日,对二年级二班进行检测。两个班级的检测时间都在实施现场教学7天后,都选择早晨7:50~8:10的时间段。

(2)检测形式

检测形式为书面纸笔测试方式,题型为连线题。试卷满分100分。两个班级均由笔者现场发放检测卷,学生当场完成。

三、研究的结果与结论

1.研究结果

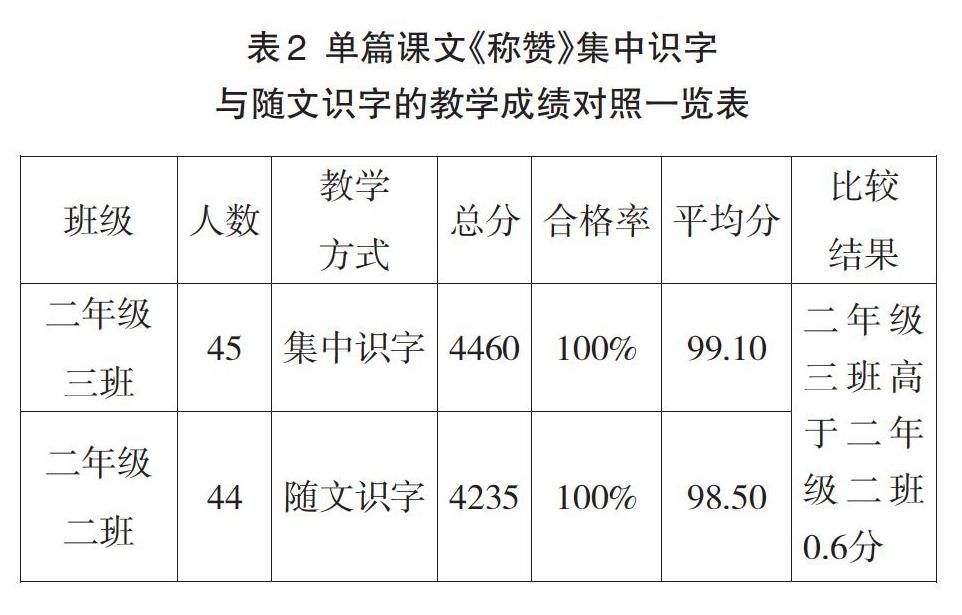

(1)从纸笔测试成绩看集中识字与随文识字的教学效果。具体情况见表2、表3。

从表2可以看出,采用集中识字进行教学的二年级三班,比采用随文识字教学的二年级二班平均分高0.6分。

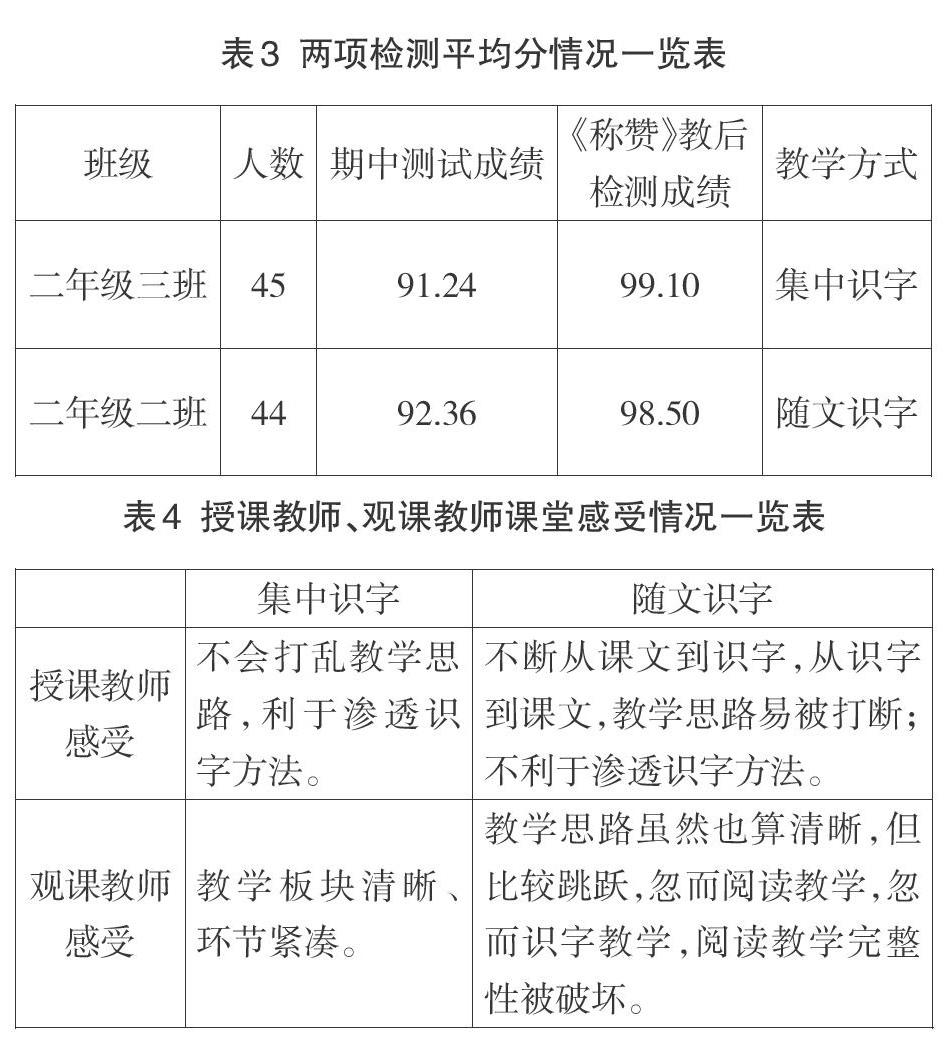

从表3可以看出,二年级三班期中测试成绩低于二年级二班1.12,但在《称赞》一课的识字教学检测中成绩高于二年级二班0.6分。

(2)上课与观课教师对集中识字与随文识字的感受。见表4。

笔者在采用集中识字与随文识字教学同一篇课文《称赞》时,在教学思路的对比上感受特别强烈。采用集中识字教学生字时,目标明确,思路清晰。而采用随文识字,则需要一会儿引导课文理解,一会儿进行识字教学,需要不断切换教学思路,学生也需要在翻课本阅读、找句子和交流识字方法中不断地“切换”。

2.研究结论

根据上述实证研究结果,可以得出两个结论:其一,随文识字教学方式,其效果并无任何优势,甚至略居下风;其二,单篇课文采用集中识字方式,单从识字方面看,效果略优,虽尚未达到显著差异的水平,但便于教师操作。

四、相关问题讨论

1.随文识字不占优势的原因

在实验的情境下,两个班学生原有汉字学习水平和能力大体相同,有关识字的教学目标和内容相同,教学方法相同,教学时间相同,执教者相同。在一般人的认知里,儿童注意力稳定性较差,特别是低年级学生。按理说,集中学习若干个生字用时长,学生注意力容易松懈,识字效果会受影响。而随文识字,将生字一个一个地分散在阅读过程中,单个生字用时短,学生注意力容易集中,识字效果理应更好。但是,实验的结果却为何与预期相反呢?

低年级单篇课文中的集中识字用时一般为15~20分钟左右。而儿童心理学研究表明,儿童能够比较稳定地将注意力集中于某物,时长大约与此相当。换言之,只要教法适当,即使是低年级学生,这一时长足以让他们集中注意力于识字。在这一点上,随文识字虽然略有优势,但优势并不大。

但是,从另一个方面看,则显现出随文识字明显的劣势。学习效果与注意力的紧张度呈正相关,紧张度越高学习效果越好。当面对不同的学习任务时,注意需要转移。“转移的快慢和难易,取决于原来注意的紧张程度,以及引起注意转移的新事物或新活动的性质。原来的注意紧张程度越高,新的事物或新的活动越不符合引起注意的条件,转移注意也就越困难、越缓慢。”分散识字在学生注意力投入于阅读时,中断阅读进入识字,阅读时越投入,转入识字越慢。学习N个生字,就N次从阅读转换到识字,注意力N次转移,频繁地互相干扰,势必影响学习效果。

在平时所见的公开课、观摩课、比赛课中,随文识字所采用的教法往往不同于集中识字,那么,其效果显优了吗?答案也是否定的。汉字是形音义的结合体,识字教学要达到三个目标:读准字音、掌握字形、了解字义。但三者在教学中分量不同:字形是学生经验里所没有的陌生因素,是教学难点和重点。学习母语汉语,字义则是经验里已有的因素,因为许多汉字表示的词语,学生口头已经会说会用,加上初读了课文,直观了解或意会大多并无难度。小学生入学之初,大多会说普通话,对不少生字的读音已经不再完全陌生,学习起来也不难。所以,识字最重要的目标可这样细致描述:一是建立音和形的联系,即看到字的形,能正确认读;二是再现字形,即字不在眼前,也能写出来。比如,前文提到的生字“喊”,如果只是要求“会认”的字,最重要的教学目标是,能将“han”这个音和“喊”这个形联系起来,即一看到这个字就能正确读出来。如果是要求“会写”的字,则必须在会认读的基础上,一笔不差默写出来。至于“han”这个音节本身和“喊”字义,学生经验里都具有,不应是教学的重点。对此了然于胸,才能找到教学的着力处。但随文识字往往将字義教学作为重点,而弱化字音、字形的教学。这是本末倒置,是其教学效果不佳的最重要原因。

又如对《乡下孩子》一文中“编织”一词的教学,第一,教师可以引导学生观察“编织”这两个字的部首,想象这个词与什么有关,从而了解“编织”的本义是用丝、麻、毛线等编织布或衣物;第二,让学生朗读课文中的句子“捉一只蝴蝶,能编织美丽的故事”,并思考句中的“编织”是指什么,进而理解文中的“编织”是“创编故事”的意思;第三,启发学生想象乡下孩子捉到一只蝴蝶,会编织怎样的故事,在编故事中体验乡下孩子快乐的童年生活。

“编织”是单纯要求“会认”的字,还是在“会认”基础上要求“会写”的字?如果是前者,教学中应着力引导学生把注意力集中于构建“bian”与“编”、“zhi”与“织”的音形联系,即能正确认读每个生字。这是需要时间加以训练的,但上例中,教师完全不在此着力。如果是要求“会写”的字,则必须引导学生细致分析两个字的形体结构和笔形笔势,从而才能将其再现,上例显然也没有教到位。教师把侧重点置于字义教学上,尤其是对“编织”本义的揭示,对于理解语境之义其实并无太大帮助。