小学生语文说话能力研究

刘净微 张艳

当今时代日益强调合作和交流,因此说话能力成为一个人立足于世的重要基础。具有工具性的语文学科承担着培养小学生说话能力的重要使命。但是,由于传统纸笔考试无法直接评价小学生的说话能力,加之我国义务教育阶段语文学科课标中关于小学生说话能力的标准又不够具体明确,导致在教学实践中对小学生的说话能力培养和评价不够具体深入。那么,什么是说话能力?说话能力的内在要素有哪些?小學生在不同学段说话能力应该达到怎样的水平?只有厘清了这些问题,小学语文教学才会有针对性地对小学生进行说话能力的培养和系统评价,真正做到教、学、评的统一。

一、小学生说话能力的特点

我国古代思想家荀子早就指出:“口能言之,身能行之,国宝也。”著名文学评论家刘勰在《文心雕龙》中也说:“一人之辩胜于九鼎之宝,三寸之舌强于百万之师。”在西方,人们甚至把口才、美元、电脑称之为世界三大战略武器。以上种种,无不说明说话作为人类社会中的一种社会活动,有着实实在在的作用。《义务教育语文课程标准(2011年版)》在总目标中指出:“具有日常口语交际的基本能力,在各种交际活动中,学会倾听、表达与交流,初步学会文明地进行人际沟通和社会交往,发展合作精神。”对学生而言,说话能力的形成有利于他们树立和增进自己在别人心目中的威信和良好印象,有利于交际能力、组织能力的提高,有利于主动进取、大胆开拓的良好个性的形成,也有利于创造性思维能力的增强。总之,良好的说话能力是小学生进行口语交际活动的重要组成部分,对他们多种能力的形成和促进起着不可估量的作用。较之单纯的阅读能力、倾听能力、写作能力,小学生说话能力具有语言性、综合性、即时性、层次性等特点。

1.语言性

与书面语言有所不同,说话是依靠声音所代表的并且被赋予一定意义的语言符号传递信息,使听话者从说话者的语言内容、语言特点、身体、动作中获得对方想要传达的信息并且体会说话者内在情感的互动过程。在小学生口语交际过程中,语言是中介,对话是主要方式,师生双方之间互动并顺利完成信息的交流和传递是教学交往的主要目的。小学生正处在语言学习的入门阶段,需要在语音、词语和句式等语言内容方面多下功夫。

2.综合性

说话能力是小学生多方面能力素质的有机结合。说话过程并非“听与说”的简单组合,它能够反映小学生的语言表达能力、语用能力、态势语言运用能力、交际礼仪及深层次的心理素质、思维能力、情感态度等,这些都是小学生综合素质的体现。只有按照由易到难的顺序,通过多层次、多形式的反复训练,才能提升说话能力。提高小学生说话能力的过程也是促进他们综合能力发展的过程。

3.即时性

相对于其他交流方式(如书面交流等)的延时性特点,小学生说话方式具有即时性。具体表现为以下几点:第一,即时感悟。书面交流能够将内部语言通过梳理转变成文字语言,在时间上并没有太大的限制;说话过程是在一定的时间内,需要言语双方及时作出反应并给予答复或应对,说话过程需要小学生即时感悟。第二,即时理解。书面交流注重有感而发、感情真挚,可以有更多的时间揣摩语言、润色语句;说话能力注重“脱口而出”,小学生语言及思路的灵活性和流畅性都受时间的控制。第三,即时应对。书面表达可以在一定时间内揣测情境,在理解之后作出合理应对。相比于书面交流,说话的情境性和随意性使得小学生很少有时间深入理解话语内容,说话能力更能体现出他们的态度及反应能力。小学生由于年龄小、阅历浅、知识面狭窄,对事情缺乏及时应对能力,在小学生说话能力培养过程中,需要有针对性地加强他们获取基本信息能力、提取关键信息能力和情境应对能力,以保证说话的即时性。

4.层次性

说话能力是语文学科核心能力的一部分,具有层次性,主要体现在以下两方面。一方面是个体之间的水平层次。对于同一年龄阶段的学生来说,由于受身心发展特点、语言环境、练习程度、态度情感等的影响,语文口语交际能力呈现出差异性;对不同年龄阶段的学生来说,说话能力的层次性更为显著,其形成原因在于认知程度和语言技巧的不同分化。另一方面是个体自身的水平差异。学生个体在不同年龄阶段的水平层次是不同的,随着年龄的增长,学生的接受能力和内化能力有所提高。此外,说的环境、说的对象以及说的内容也是影响小学生说话能力的重要因素。说话能力的层次性既与小学生的自身因素有关,又与外界情境相关,因此对小学生说话能力的评价要综合考虑影响说话能力的各种因素。

二、说话能力的构成要素

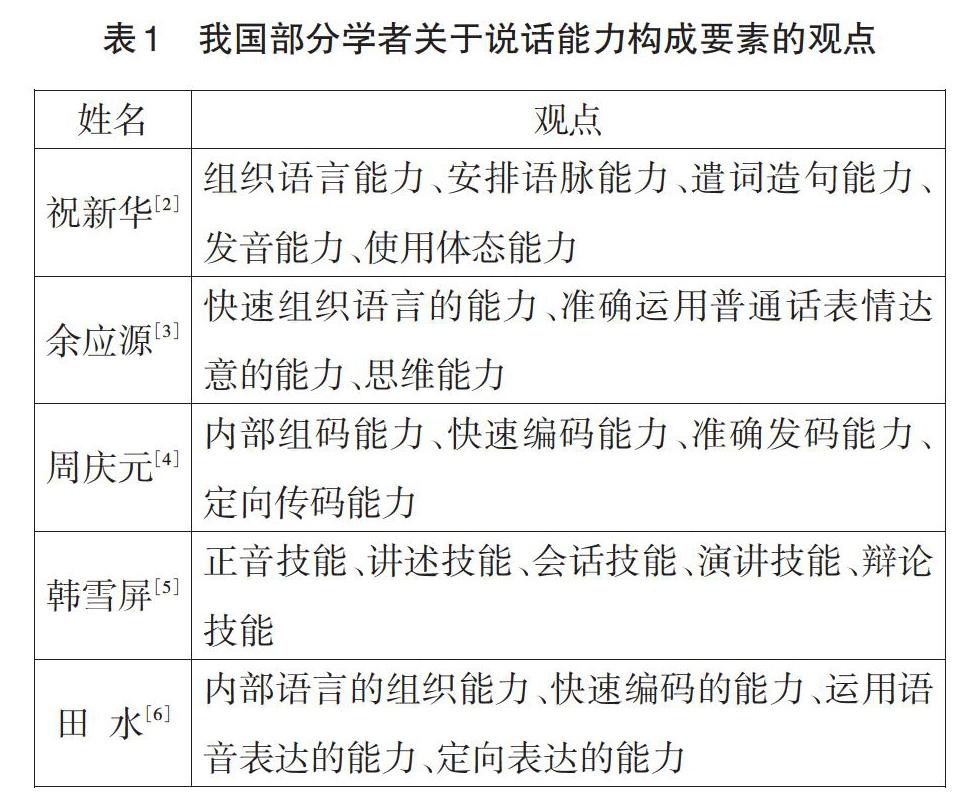

自20世纪80年代以来,我国学者就说话能力的构成要素展开了系统研究,有代表性的观点见表1。

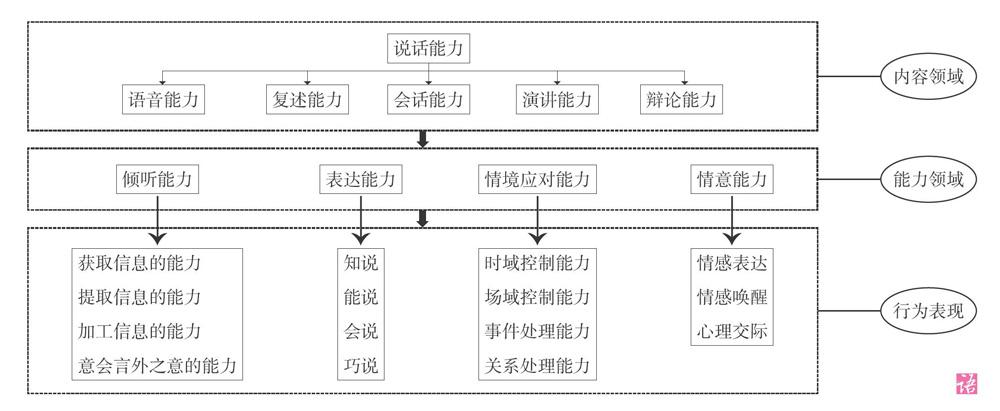

我国学者对说话能力构成要素的研究是面向整个社会群体而言的,为我们研究小学生说话能力的构成要素奠定了重要基础。笔者认为,小学生说话能力的结构要素还要考虑语文学科本身的特殊性,以及小学生的心理、思维发展状态。基于此,我们将小学生的说话能力分为语音能力、复述能力、会话能力、演讲能力、辩论能力五个要素。

一是语音能力。语音是以说话者的发音器官所发出的声音为载体,含有一定意义的信息流。语音识别是语音能力的重要体现。例如,有的音同,有的音殊,有的音近,这些都需要小学生在语音的流程中敏锐辨识。感情色彩、语速变化也是语音能力的重要体现。语音是语言的物质外壳,是语言的外部形式。作为说话能力的基础,语音能力在一年级到六年级都应该被重视。由于低年级是发展语音能力最重要的阶段,因此低年级的小学生应语音清晰、咬字准确、口齿清楚、声音响亮,而中高年级则偏向于声音的起伏变化和情感的表达能力。

二是复述能力。复述是指学生听过一篇故事或者学完一篇文章后,在自己理解的基础上,用自己的话将内容讲述给别人听的一种言语表达过程。不同的课文复述的侧重点也不同,比如,写人的文章要求抓住人物的形象来复述,记事的文章就要求按事件发生的顺序来复述等。

三是会话能力。会话是双方或多人交谈的动态过程。小学阶段的会话主要包括师生或生生之间的对话,在回答问题、提出问题、讲述事件、表达情感等方面均有涉及。从一年级到六年级,学生每天都在进行会话,其会话能力也在逐渐提升。

四是演讲能力。演讲在说话能力中属于难度较大的层级。一场精彩的演讲不仅要有好的内容,更加需要演讲者有优美的声音和良好的姿态。演讲的目的是将自己的思想讲予他人,并希望获得他人的支持,因此在演讲时,演讲者要通过自己的姿态和语言来感染他人。小学生的演讲能力不是一蹴而就的,对低年级阶段的学生,应注重培养其演讲的勇气与方法;对中高年级的学生,则需要挖掘其声音和姿态潜力。

五是辩论能力。辩论是双方就某个观点提出自己的見解和看法,进行争辩的形式与过程。辩论在说话能力中属于高层次能力。低年级的学生由于身心发展的限制,无法掌握辩论的内涵及流程,因此中年级的学生才开始接触辩论。辩论能够提高学生的思想认识和综合素质。辩论能力体现在写辩论稿、积极参加辩论会等方面。

三、说话能力的内在结构

说话能力强调人际交流中的双向互动的特点,强调人与人之间情感的沟通交流。因此,根据交际过程,我们把说话能力划分为倾听能力、表达能力、情境应对能力、情意能力四个方面。

1.倾听能力

倾听能力是指小学生在与他人交流的过程中,能认真听别人讲话,抓住话语要点,能够根据对方话语以及表情、手势等各种非言语信息,理解对方的观点和意图。“学生要通过倾听把感受到的语言转化成自己的形象思维和抽象思维。”

第一,获取基本信息的能力。听是获得信息的主要渠道之一,在此过程中小学生需要掌握说话者话语的主要内容,理解言语信息,能够在掌握单词、语法、句法的基础上掌握基本语义,能根据音调、语调、重读等理解说话者意图。

第二,提取关键信息的能力。即从所有话语内容中提取主要内容或关键信息,分清话语内容的主次、总分、并列等关系,明了陈述性与过程性语言,并能够在听的过程中作出适当的反应。

第三,加工必要信息的能力。归纳总结能力是听力教学中的较高层次。加工是修饰与润色的过程,是对所听信息进行筛选、整理、总结的过程,更是对所听信息进行深度理解的过程。

第四,意会言外之意的能力。即在了解语言文字所表达的意思之外,能够感悟到说话人的真正意思,也就是前文所说的文字之外的知识。这要求小学生在听的过程中不仅要听懂语言传达的表面信息,还要了解言外之意,要懂得透过表面理解说话者的真正意图。

2.表达能力

表达能力是指学生在与他人交流过程中,能够用普通话与人沟通,能针对自己感兴趣的事当众发表见解,能就不同的意见与他人商讨,自信清楚地表达自己的观点。表达是口语交际的重点内容。早在春秋时期,著名教育家孔子就曾说过:“不言,谁知其志。”可见在那时就已经很重视口语表达,唯有通过言语才能把自己的观点、想法告知他人。小学生的表达能力包括知说、能说、会说和巧说。

知说,即提供信息的能力。小学生能够自然、大方、清晰明了地表达简单的观点和意见,能够根据表达内容选择语言材料组成话语形式,并简明、清楚地输出信息。

能说,即合作交流的能力。小学生能够与他人完成对话与合作任务,准确清晰地表达自己的观点,还能够根据表达的目的及听者的可接受性及时进行自我调控。部分小学生可能因为胆子小,有想法而不表达,面对这种情况,教师应积极引导。只有学生敢说、能说了,学生的说话能力才会被发掘。

会说,即情境对话的能力。能说不等于会说,会说是思维能力的反映。小学生在说话过程中,总会出现语无伦次、哕唆等毛病。这时,教师要指导学生把话说顺、说细、说准。具体表现为:有中心,说话要表达一定的目的;有内容,围绕中心取舍材料;有顺序,能知道该从何说起的问题;有感情,为了表明自己的某种立场,使话语具有说服力、感染力。

巧说,即发现合理语言的能力。口语表达是言语的智能外化,恰当合理的语言是高智商、高情商的体现。在口语交际中,小学生要掌握说话的艺术,掌握语音、语调、语气、语态的恰当使用。具体表现为:语言脉络要清晰,语言要流畅;动作表情要切合说话内容,注意形体美和姿态美;说话要有礼貌,切忌吐舌头、摸耳朵等不良姿态。

3.情境应对能力

情境应对能力是指小学生能态度自然、有礼貌地与人交谈,能根据谈话对象与场合的变化及时调整自己的表达方式与内容,增强语言的感染力与说服力。合理及时地应对是口语交际的核心,更多强调的是一种情境交际。

说话总是与情境相伴相生,情境不同,说话的内容和方式等就不同。在说话过程中,应考虑语言的情境性,即言语的生成要与所处场所、所在时机、对方身份以及与对方的关系等因素相结合。另外,还要考虑交际内容的属性,并结合场域因素,只有这样,语言才会更恰当得体。根据情境适当选择交流方式是说话能力的表现之一。为此,小学生的情境应对能力应该从时域、场域、事件以及关系四个方面来考查。

情境应对能力由时域控制能力、场域控制能力、事件处理能力以及关系处理能力等因子组成。时域控制能力即运用有效时间管理的方法和技巧,合理安排自己的学习活动,最大限度地发挥时间的效力,提高学习的质量;场域控制能力即能够根据不同场合,对语言进行加工、润色;事件处理能力即能够根据环境、对象及对话内容等作出比较妥善的话语处理;关系处理能力即能够根据情境的变化灵活转变讲话方式、内容。

4.情意能力

语言是说者心声的表达,听者要从中感悟说者的情绪、情感、情结,进而用得体的语言表达感情,给对方以心灵相通式的对话。小学生情意能力主要涵盖情感表达、情感唤醒以及心理交际三个方面。

第一,情感表达。语言是情感的载体,小学生可通过诉说的方式将自己内隐的情感表达出来,通过语音、语调、语速、重读、旋律等的修饰渲染,他们的情感表达会更丰富、生动、有内涵。语言不仅能够展现小学生个体的说话内容,还会流露出他们的价值取向、文化水平甚至是性格特点、情绪状态等。

第二,情感唤醒。在师生言语交流过程中,小学生不仅要知道自己要说的内容,还要关注教师和其他同学的说话内容及情感变化;不仅要听其别人说什么,即表达内容,还要听别人是怎么说的,即表达方式。从对方声音的大小、语调、语速、节奏、转折、起伏甚至是口误中,领会其“言外之意”。语言交际是师生沟通思想、促进彼此之间相互了解的主要途径,小学生语言的声音转换和表达技巧使语言本身具有更多的感情色彩,从而能够揭示出他们的思想、感情和意向的精微之处,而这非词汇所能完全表达的。听对方所说,想对方所想,感悟对方的感受,是小学生情感唤醒的主旨所在。

第三,心理交际。教学过程是师生双方或多方的言语行为或言语表现,其既包含话语成分,也包括肢体语言等动作成分,甚至包括语气、态度、表现形式等表现成分。这就需要小学生真正理解对方的表达方式和话语含义,完成话语合作,唯有如此才能达到良好的交际效果。倾听“言外之意”是小学生的一种听话能力,也是他们的一种心理交际能力,其在语言交际过程中能使彼此明了对方的意思,“无言便知彼此”“词不达意”是小学生心理交际合作的两个极端现象。

综上所述,我们可以将小学生说话能力的结构图绘制如下: