主题比较阅读,打开寓言“故事+”的魔袋

黄更祥

寓言是用比喻性的故事来寄托意味深长的道理以给人启示的文学体裁,字数不多,但言简意赅。寓言的故事性、哲理性及教育性特点,都是基于形象生动的故事载体生发的,没有一个有趣的故事,道理就没有一个安身的地方。

寓言故事简单有趣而内涵深刻,是辅助学生学习语言、发掘生活道理的关键内容。统编本教材小学三年级下册第二单元是一个寓言故事单元,四篇文章四则寓言——《守株待兔》《陶罐和铁罐》《美丽的鹿角》《池子与河流》。旨在引导学生通过阅读不同类型的寓言故事,了解寓言的特点,获得启示,并能联系生活实际生发开去。

编排这一单元,就是要通过一组寓言文本,让学生初步认识寓言的特点,掌握寓言故事的学习方法。本单元如果还是基于单篇进行教学,学生不容易发现寓言文体“故事+”的秘密,而把四篇寓言故事放在一起进行主题比较阅读,通过整合比较、对照和鉴别,则可以更好地启发学生的思维,让学生认知更加充分、深刻,看到文本的差别,把握寓言文体“故事+”的特点,从而提高对寓言文本的鉴赏力,有效促进听说读写能力的提升。

一、比较文体,感悟“故事+哲理”的揭示,因文而异指导“读”

本组单元选文形式丰富,精选了古今中外的四则经典寓言故事,但每则寓言故事的文本体裁特点又各不相同。《守株待兔》是一篇古代文言文寓言故事,选自《韩非子·五蠹》;《陶罐和铁罐》是一篇现代文寓言故事,作者为当代寓言作家黄瑞云;《美丽的鹿角》是根据《伊索寓言》改编的故事;《池子与河流》是俄国作家克雷洛夫写的一首现代寓言诗。

文本体裁不同,指导学生“读”的侧重点也是不同的。《守株待兔》是一篇文言文,教师应指导学生反复诵读,侧重于读通读懂,可通过读正确(正音)、读通顺(划节奏)、读明白(明大意)等层次,做到“书读百遍,其义自见”,理解寓言蕴含的生活哲理也就水到渠成了。《陶罐和铁罐》《美丽的鹿角》是两篇现代寓言故事,教师可采用角色演读的方法,侧重于指导学生读好人物语言,可通过分角色读、表演读、课本剧表演等方式,让学生在角色体验中领悟情感,理解寓意。《池子与河流》是一首寓言诗,教师应遵循诗歌的教学规律,指导学生反复朗读,侧重于读出诗歌的节奏、音韵、情致之美,做到在朗读诗歌的过程中理解、审美和思辨。

通过不同形式的“读”,学生不难发现,每个故事都直接或间接地揭示了一个深刻的哲理。《守株待兔》是在间接告诉我们:不主动努力,而希望通过侥幸得到意外收获的做法是行不通的。《陶罐和铁罐》及《美丽的鹿角》也间接地告诉我们:事物都有长处和短处,要善于看到事物的长处,辩证地看待问题。《池子与河流》的结尾则直接告诉我们“才能不利用就会衰退,它会逐步磨灭;才能一旦让懒惰支配,它就一无所为”的道理。

二、比较情节,发现“故事+对比”的构思,对比结局启发“思”

寓言教学的难点,在于对寓意的揭示。要让学生自悟故事中的寓意,的确有一定难度,毕竟从具体故事到抽象的哲理思考,对学生思维的深度、广度都提出了更高的要求。本单元的寓言教学,可以通过对故事情节的文内比较或组文之间的比较,发现其中的逻辑规律,从而更准确地把握寓言所表达的寓意,并有效训练学生的抽象思维、发散思维、整合思维能力。

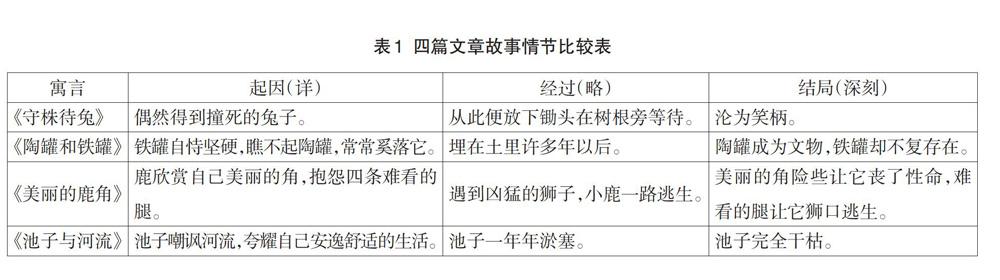

我们可通过以下表格对比四则寓言的故事情节。(见表1)通过对四篇文章的故事情节进行比较,不难发现它们的共同点:那就是故事的起因写得很详细,主人公的言行都是“自以为是”“神气十足”的,可谓先“扬”;故事的经过写得很简略;主人公最后的结局却写得很深刻,都落了个“可怜可悲”“不复存在”的下场,可谓后“抑”。之所以安排这样的详略和前后對比,正体现出寓言篇幅短小、语言精辟简练、结构简单却极富表现力的特点,能够让读者在故事开头和结局的鲜明对比中,深刻领悟到作者要表达的哲理。通过组文间的情节比较,发现寓言故事创编的共同法则,是先褒后贬或先扬后抑式,了解了寓言故事情节背后的这种“套路”,学生在今后的寓言故事阅读和创作中就不会慌张了。

三、比较角色,了解“故事+借喻”的手法,联系生活引导“说”

在本单元四则寓言的教学中,我们还可以让学生对比故事中主人公的角色身份,从中发现寓言故事的写作手法和特点:《守株待兔》的主人公是宋国的农民,属于人类;《陶罐和铁罐》的主人公是陶罐和铁罐,是器物类;《美丽的鹿角》主人公是鹿,属于动物类;《池子与河流》的主人公是池子和小河,属于自然景物类。

通过角色比较,我们能发现寓言的主人公角色类型大约有两种:一种是写人的,即用夸张的手法,勾画出某类人的特点和思想;另一种是写物的,即用拟人的手法,把人类以外的动植物或非生物人格化,使之具有人的思想感情或特点,这也是寓言故事情节虚构性的体现。寓言鲜明的讽刺性和教育性的体现,主要采用借喻手法,通过讲故事中的“这一个”,借喻生活中的“这一类”,使富有教育意义的主题或深刻的道理在简单的故事中得以体现。

本单元寓言教学可以引导学生将哲理与生活实际相联系,以达到寓言的劝诫性、教育性目的。学完这四则寓言,可以引导学生说一说:生活中有没有像宋国农民这样心存侥幸想不劳而获的人?你和你的同学相处时,怎样看待他人的短处,如何做到和睦相处?生活中有没有像“池子”一样贪图安逸舒适的人,你打算做怎样的人呢?这些追问,都是将寓言与生活链接比较,以促进学生的精神更好地成长,实现寓言的育人功能。

四、比较语言,学习“故事+语言”的描写,模仿迁移创意“写”

由于寓言具有故事性,离不开对人物形象的塑造,比较本单元寓言故事的人物描写,能发现故事中的人物形象大多是通过语言来刻画的。《陶罐和铁罐》《美丽的鹿角》《池子与河流》都是通过对话或人物语言推动情节的,其中的对话描写还有大量生动的神态描写。为了落实语言文字运用这一教学目标,本组“语文园地”有如下练习:

读一读,注意加点的部分,照样子把句子补充完整。

例1:鹿忽然看到了自己的腿,不禁撅起了嘴,皱起了眉头:“唉,这四条腿太细了,怎么配得上这两只美丽的角呢!”

他 :“你真急死我了!”

例2:“真的,一只陶罐!”其他人都高兴地-q起来。

“这次我终于可以好好地玩啦!”姐姐

练习目的一是让学生在提示语中加上生动形象的神态、动作描写;二是通过比较发现人物语言的提示语的位置变化——有在语言之前的,有在语言之后的(还有在语言中间的)。

《守株待兔》是一篇文言文,且原文没有对话描写,但我们可以在结尾设计这样的练笔点:“兔不可复得,而身为宋国笑”,请你展开想象,宋国的人会怎样评价这个农民呢,宋国人 (填神态)说:“ ”。这样学生在迁移运用“神态+语言”的描写练习中,自然而然地理解了寓言的寓意,可谓一举两得。再如,教学《陶罐和铁罐》后,可以引导学生思考:如果是陶罐看不起铁罐,故事又会怎样发展呢?综合运用“神态+语言”的描写,让学生尝试创意改编寓言,可以让寓言教学从得“意”走向得“言”、得“法”和得“能”。