市场化对商贸流通业发展的影响及其区域差异研究

王琦

内容摘要:当前,市场化水平是衡量经济建设过程的重要指标,对经济社会中的许多方面都产生了重要影响。为了探究市场化水平对我国商贸流通业发展的影响,本文选取了2008-2016年全国31个省份的省际面板数据进行分析。结果表明,市场化水平的提升能显著推动我国商贸流通业的发展。此外,本文还研究了市场化水平对商贸流通业的区域差异影响,发现市场化水平的提升对西部地区流通业发展的促进作用最大,中部地区次之,东部地区最小。

关键词:市场化水平 商贸流通业 区域差异

引言

改革开放是我国经济发展的转折点,自此后,经过多轮的市场化改革,我国经济水平以年均接近10%的破纪录水平快速增长。在这其中,我国商贸流通业更是从最初的落后行业发展壮大成为竞争性行业中的重要一环,尤其是在新经济形势下,市场化的推动进一步释放了流通业的经济活力。现有研究已经表明,商贸流通业的发展不仅对区域经济发展具有重大推动作用,在我国城镇化进程、促进就业增长、提升消费动力等方面(王春宇、仲深,2009)也发挥着相当重要的促进作用。因此,通过探讨市场化程度对商贸流通业的影响,对于我国当前面临的扩大内需、促进经济增长的改革目标都具有实践和理论意义。

此外,从现实情况来看,当前我国商贸流通业的发展还存在增长基础不牢固、基础设施发展不均衡、税收负担重等问题(荆林波、王雪峰,2012),说明流通业在我国尚处于向现代流通业转变的阶段,企业竞争力薄弱,未能充分参与国际分工,产业层次总体上呈偏低态势。也正因如此,我国地区之间的竞争在相当长一段时间内受到区域性的商贸流通业竞争的影响。商贸流通业发达的地区,产业规模增长快,新型流通方式快速建立,生产向消费转化渠道畅通,对经济社会的贡献度强,最终实现区域经济的恢复与发展(任保平、王辛欣,2011)。在这样的背景下,市场化水平对商贸流通业影响的区域差异值得进一步探究。

市场化与商贸流通业发展的理论逻辑分析

虽然我国学术界关于市场经济和市场化的研究不断出现,但是一方面关于市场化程度及其测度的研究实际上并不完全;另一方面,专门探讨市场化水平对于商贸流通业影响的文献也不多见。因此,本文主要从市场化以及市场化进程推动商贸流通业发展的理论机制两个方面进行阐述。

(一)市场化

根据《市场化》一书,市场化通常被定义为市场机制在一个经济发展过程中对资源配置发挥的作用持续增长的过程。据此,张曙光等(2000)提出,这一概念容易割断市场化的内在联系,并提出市场化过程的内在本质在于经济的自由化、平等的市场规则的形成、市场秩序的进步、交易规模不断扩大的一个历史积累的过程。

为了进一步加深市场化经济产生的影响,结合以上概念,以流通业为基础,可将流通市场化分为四个部分,分别为流通主体、流通客体、流通范围和流通渠道(見表1)。可以看出,流通市场化后,市场在其中发挥着越来重要的作用。

通过流通业市场化的主体、客体、范围以及渠道的划分,可以将我国流通业市场化划分为起步、完善以及后市场化三个阶段。在起步阶段,也就是改革开放初期,经济刚刚开始复苏,市场化开放程度低,商贸流通业也处于缓慢发展阶段,这时期商品货物少、规模小,并且企业垄断现象严重,市场的影响较弱(杨守德、赵德海,2015)。在完善阶段,市场化在此期间发挥的作用越来越大,原有计划经济下的供销社、批发市场等纷纷倒闭,新的经济业态与经济形势逐渐发展完善,民营经济、私人经济也开始大量涌入,市场竞争激烈,此时,商贸流通业也面临着转型升级的倒逼形势。后市场化阶段中,市场体系和制度已趋于完善,市场在流通主体、流通客体、流通范围和流通渠道等方面都起到决定性作用。并且随着“互联网+”、电子商务等新兴产业的兴起,流通业市场化正逐步走向成熟。

(二)市场化进程推动商贸流通业发展的理论机制

首先,市场化进程主要从三个方面改善推动商贸流通业的发展,分别为社会资源向流通业的转移、优化要素资源配置以及减弱地方保护主义力量。流通业市场化意味着政府干预不再向计划经济时期一样事事干涉,一些庞大的流通垄断企业也不能依靠政府力量垄断市场。社会资源因此能依据资本的逐利性进入流通业(柳江、程锐,2015),非国有经济也得到了发展空间,成为盘活经济的重要力量,并且流通主体也在市场的导向下优胜劣汰,促进流通业的高速发展和流通效率的快速提升。

其次,市场化进程极大提高了资源的利用效率,优化资源配置。市场化的一个基本概念就是利用市场机制调节资源配置,这也是各类要素资源得以充分利用的基础。市场化过程的内在本质在于经济的自由化,要素市场的发展促进了资金、劳动力、技术等资源的自由流动,使其在地区间的转移和流动合法化和便利化,促进了流通体系和流通结构的合理化,也为产品市场的进一步发展打下基础,并与之实现积极的良性循环。

最后,市场化进程减弱了地方保护主义力量。鉴于我国发展的历史、政治以及地理因素等原因,地方保护主义常常是影响地区间发展不平衡的重要因素。在社会主义市场经济秩序尚未非常有序的时候,流通领域中的混乱现象是最为普遍的。比如,流通主体多头经营、流通价格任意改变、不正当竞争、部门垄断、地区分割等(王先庆,2011)。而随着市场化水平的提高,地方保护主义也逐渐削弱,地区间的流通贸易加强,流通结构逐渐合理,流通行为愈加规范,流通效率不断提高,流通形式也呈多样化发展。

数据、变量和模型

(一)样本选取与数据来源

本文使用的数据主要来源于三个方面:国泰安数据库、各省份统计年鉴和王小鲁、樊纲等编制的《中国分省份市场化指数报告(2016)》,并最终整合成2008-2016年的31个省份的省际面板数据。国泰安数据库提供了大部分的数据,缺失的部分数据则经由各省份的统计年鉴进行补齐。由于《中国分省份市场化指数报告》提供的市场化总指数的年限为2008-2014年,因此2015-2016年的市场化总指数依据直线法处理所得。为了消除异方差的影响,本文对模型中的主要连续变量社会消费品零售总额、人均生产总值、交通设施和外商直接投资总额进行了对数处理。

(二)变量和模型

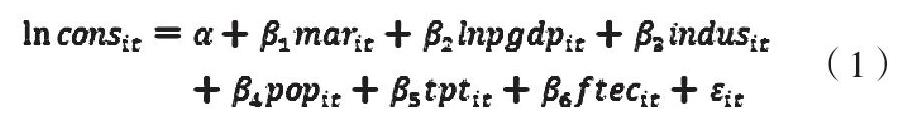

为了对市场化水平对商贸流通业的影响做出评估,本文设置计量模型如下:

(1)

在这个模型中,i表示地区,t则表示时间。被解释变量为社会消费品零售总额的对数值(lnconsit),由于在实践中,社会消费品零售总额常常被用来综合反映商贸流通业的发展水平,涵盖了批发、物流、住宿、零售、餐饮等多个部门的发展状况,因此选取社会消费品零售总额作为被解释变量来反映商贸流通业的发展现状是合理且恰当的。

关键解释变量为市场化指数(marit)。当前较为全面且被广泛使用的市场化指数是由樊纲、王小鲁等编制的《中国市场化指数——各地区市场化相对进程2011年报告》和《中国分省份市场化指数报告(2016)》,前者年份范围为1997-2009年,后者的年份范围为2008-2014年。但由于最新版把2008年以后的构建方法进行了改变和修正,因此这两份市场化指数并不能合并使用。最后,本文使用直线法补充了2015-2016年的市场化指数数据,对中国的市场化进程在更长的时间段上进行了分析。

控制变量选取了人均生产总值的对数值、第三产业比重、人口规模、交通设施的对数值和对外开放水平的对数值。经济发展水平是影响地区商贸流通业发展的重要因素,通常来说,经济发展水平越发达的地区,商贸流通业的发展基础会越好,因此本文选用人均生产总值(lnpgdpit)来反映地区经济发展水平;产业结构也会对流通业的发展产生影响,由于流通业与第三产业关联度比较大,本文选取了第三产业比重(indusit)作为表示产业结构变化的代理变量;人口规模水平(popit)对商贸流通业的影响主要来源于劳动力的供给和消费的需求,本文以年末人口数作为代理变量;交通设施(tptit)由公路里程数和铁路里程数来表示,由于交通设施越完善的地区,物流会越发达,发展流通业也更为有利;对外开放水平(ftecit)则通过外商直接投资货物进出口总额来衡量,一般而言,对外开放水平越高,越能促进流通业发展。

表2 给出了主要变量的描述性统计分析。可以看出,2008-2016年间社会消费品零售总额平均达到4354.63亿元。市场化水平平均达到5.986,总体偏低。人均生产总值则保持在一个比较高的水平,平均达到37049元;第三产业比重平均达到42.75%,说明我国产业结构中第三产业已经达到比较高的占比;交通设施和对外开放水平则分别平均达到了109097.79公里和597195.53万美元。

实证模型估计与结果分析

(一)平稳性检验

为了验证本文省际面板数据回归的平稳性,本文利用LLC检验方法进行了面板单位根检验,原假设为“面板包含单位根”。表3给出了LLC检验结果,可以看出,本文回归模型中的主要变量的p值均小于5%,也就说明,变量均在5%的水平下拒绝原假设。因此,可以得出本文的面板为平稳过程的结论。

(二)全国整体回归结果分析

表4给出了全国整体的回归结果,不难看出,本文指标选择较为合理,回归结果较好地拟合了当前我国流通业发展现状。表4中的第一列采用“回归+稳健标准误”的方法来减少异方差的影响,使得回归结果呈现稳健状态;第二列使用加权最小二乘法(WLS)进行回归,回归结果的显著程度不变,但系数均有所变小;最后,由于2015-2016的市场化指数均为直线法处理所得,本文在剔除2005-2006年的数据后进行回归(第三列),可以发现,回归结果与第一列并无明显的不同,因此,回归结果较为稳健。

总体而言,市场化水平的提高对商贸流通业在1%的显著水平上起促进作用,这也说明了改革开放以来我国商贸流通业的飞速发展在一定程度上受市场化进程的驱动,也说明了市场化水平的提高会有助于社会资源向流通业的转移、优化要素资源配置以及减弱地方保护主义力量(李振林,2017)。控制变量人均生产总值、第三产业比重、人口规模、交通设施和对外开放水平均对商贸流通业的发展起到较为显著的促进作用。

(三)分区域回归结果分析

表5给出了分区域的回归结果。可以发现,总体而言市场化水平对东、中、西部地区都产生了显著的促进作用。其中,市场化水平对西部地区的影响最大,市场化指数每提高1个单位,西部社会消费品零售总额的对数值将提高0.259个单位;中部次之,系数为0.106;东部最小,系数仅为0.0456。这主要是由于在我国,东部地区是改革开放最早的区域,市场化水平最高,西部地区则由于深处内陆,市场化水平一直偏低。因此,基于边际效应递减理念,东部地区的市场化水平对流通业的影响反而减弱;而对西部地区来说,市场化水平每提高1个单位将给西部地区流通业带来较大的增长。

此外,可以看出,对外开放水平对商贸流通业呈现正面影响,但其结果在统计学意义上并不显著,这可能是由于国外市场虽然可以看作是国内市场在贸易上的延伸,但我国的流通业尚处于发展转型时期,信息流、商流、物流等方面的流通体系和机制不健全,再加之近年来国际市场形势险峻,在对外开放进程中的低效率運作反而也会对流通业的发展起到阻碍作用,进而中和了外商投资的作用。

结论与建议

为了探究市场化水平对我国商贸流通业的影响,本文选取了2008-2016年全国31个省份的省际面板数据进行分析。结果表明,市场化水平的提升能显著推动我国商贸流通业的发展。此外,本文还研究了市场化水平对商贸流通业的区域差异影响,发现市场化水平的提升对西部地区流通业发展的促进作用最大,中部地区次之,东部地区最小,这主要是受边际效应的影响。在控制变量上,可以发现,总体上人均生产总值、第三产业比重、人口规模、交通设施和对外开放水平都对商贸流通业呈现显著的促进作用。根据本文结论,提出如下政策建议:

第一,加快市场化进程,完善社会主义经济市场秩序与规范,实现各经济主体的平等发展。市场化水平的提升能有效促进我国商贸流通业的发展,尤其是我国的西部地区。在这个基础上,我国政府可以适当减少对经济的干预,做到不越位、不缺位,提高市场交易效率,实现我国经济的稳步增长。