当校本研修遇上“互联网+”

谢亭 黄卫荣

【摘要】“互联网+校本研修”为教师专业发展的升级尤其是农村学校教师专业发展的升级提供了一条可行路径。网络校本研修平台建构可采用“技术+服务”的形式,把固定的系统变成可拓展的系统,为持续的网络校本研修实践提供有力的技术支撑;互联网支持下的跨学科交流、专家引领可以让研修学习共同体交流的广度和深度大幅度提升;基于网络数据的教师评价升级可以进一步促进教师专业发展。

【关键词】校本研修;互联网+;农村学校;教育信息化

【作者简介】谢亭、黄卫荣,江苏省镇江市丹徒高级中学教师,研究方向:教育信息化(江苏镇江212000)

“创新”和“融合”是“互联网+”的两个关键词。“创新”代表着一种新颖的生产方式,“融合”代表着一种新型的发展模式。如今,“互联网+”下的各行各业都焕发着勃勃生机。在教师发展方面,互联网+校本研修又将形成怎样的一种生态模式呢?为了探究这种新型的生态模式,我校从信息平台、研修流程、研修策略和管理评价四个方面进行了努力和尝试。

技术+服务,让我们有可拓展的“互联网+”校本研修平台

传统的网络研修平台大体分为两种。一种是直接依托微信、BBS(论坛)等公共服务平台。这些平台虽然具有信息发布、用户交互等基本功能且花费较低,但是想要系统有效地开展网络研修,在专业性功能上难免捉襟见肘。另一种是由教育主管部门统一搭建的网络研修平台。这些平台专业性强,功能丰富,而学校用户使用后往往会由于校情、需求的不同,需要对平台进行更新完善、二次开发,但在现实中如果由于资金或开发公司服务等问题不能及时跟进,容易导致平台弃用闲置,教育资金浪费。

如何解决传统网络研修平台的弊端?

2016年,江苏省镇江市总投资6000多万元,初步建成了教育云平台并投入使用,云平台推出20多个应用系统,而研修平台正是其中之一。在此次招标中,镇江市教育信息化中心采用“技术+服务”的采购方式,即信息化中心联合中标公司共同开发,信息化中心在调研基层学校实际需求的基础上对平台整体的应用功能、流程等进行设计,中标公司则提供技术服务,进行平台开发,后期经过实践后,根据学校反馈再对系统进行更新完善和二次开发。这种方式加强了教育行政部门、一线学校与中标公司的联系,将原来固定的系统变成了可拓展的系统,为持续的网络校本研修实践提供了有力的技术支撑。

自2016年云平台投入使用以来,研修系统根据学校反馈进行了多次功能的拓展和调整。如为了提高专家指导的针对性,增加了评分功能,指导专家可以对学员上传的作业和教学资源进行评分批注;为了进一步完善教学资源的存档,中标公司对教材目录进行了更新,支持了多版本教材的目录等。

网络校本研修:城市化进程中一所农村学校的信息化发展路径

我校是一所农村普通高中,随着城市化的发展和布局调整,学校经历了一次拆并、两次搬迁,使得学校教师居住地分散,且离学校路程遥远,不便于组织传统集中式的校本培训;同时,由于拆并和搬迁,部分优秀师资流失。而如今高中课程改革不断深化,对教师专业要求越来越高,教师的发展能否及时跟上时代的步伐,是学校当前面临的重要问题。面对这样的矛盾,基于网络的校本研修模式就成了解决这一问题的重要思路。

网络校本研修这一想法能最终在学校落实吗?通过问卷调查等调研工作,我们获得了网络校本研修的实施依据和实践方向,为工作的顺利开展打下坚实的基础。从教师信息技术水平与家庭网络配置情况、网络研修的形式与内容、研修平台的功能、研修的评价方式等四个方面,我们对全校203名任课教师进行了问卷调查,收回有效問卷187份。经过整理分析发现:(1)学校教师的年龄结构偏于年轻。近83%的教师年龄在25-45岁,他们能够接受新鲜事物,学习能力强。(2)教师信息化装备配备齐全。100%的教师有电脑和上网条件,且信息技术水平满足网络研修的基本要求。(3)网络校本研修形式受欢迎度排名前三的是专家指导、同课异构、主题讨论。(4)网络校本研修内容要注重前沿性和实用性。(5)网络校本研修的评价方式要关注过程参与和专家点评。

基于调研结果,我们开始有序推进校本研修与互联网的融合。互联网+校本研修会产生怎样的“化学反应”呢?

每次开展研修之初,我们都要进行线上的集体研试并与线下的集体备课相结合,更全面、快捷地采集教育教学问题。如高一信息组李老师疑惑于新课改环境下《表格数据的结构化和形象化》这节课教学目标如何确定,高一信息备课组长就可以以本节课的教学目标设计为主题,在网络研修平台开辟集体讨论区,高一信息组教师可以全员参与。网络研修平台在个人与个人、个人与群体之间的沟通上都非常高效。

通过网络研修平台,我们还可以为教师“量身定制”,实施菜单式培训。培训菜单都是来源于调查得到的一线“问题”;然后,我们邀请专家、工作坊“坊主”、一线教师等多元主体参与,共同完成内容设计。菜单式培训体现了研修者的主体地位,满足研修者个性化需求,从被动的“依材受教”变成了主动的“定制学习”。在网络平台上,研修形式多样,可以精选和分享多种类型的教学资源,如经验文章、真实案例、网络视频、公众号内容等。

我们还尝试从“微”入手,将研修形式和内容微型化。随着“互联网+”的发展,以微信、微视频、微博等为代表的“微”文化深受人们欢迎,它符合当代人生活节奏快、时间碎片化等特征。我们在研讨网络校本研修策略时,也将“微”字渗透其中。如我们开展“微专题讨论”活动,将研修主题碎片化,抛开传统围绕整体性问题、“大问题”研讨的模式,围绕某一个教学环节或者片段进行研讨,突出对施教过程的细节研讨和对教学策略的详细分析,乃至微小到课堂教学中表情、动作等方面,与教学实践紧密结合,在教师问引发了强烈共鸣。除此之外,我们还进行微设计(教学片段的设计)、微培训(培训内容少而短)、微空间(个人分享空间)等方面的探讨。通过网络研修平台,我们可以结合教师网络研修行为大数据设计算法,分析每个教师的偏好,“智慧”地推送研修内容,让教师能够有效利用碎片时间愉快地完成研修任务。

互联网让学习共同体的深度交互成为可能

学习共同体是由学习者和助学者形成的学习体,他们在学习过程中彼此交流沟通、协同互助、分享资源,共同完成相关任务。依托互联网平台,我校在学习共同体的建设上更进一步。

首先,学校创新体制建设,促进“跨界”学习共同体的形成。在校本研修管理体制上,我们实行“校长+项目组+工作坊”的三级管理模式。校长作为一级负责人,全面管理研修项目。项目组是由分管副校长、项目负责人、技术负责人、各部门负责人组成的二级管理体系,负责网络研修的具体实施,包括发布计划任务、推进重点项目、更新维护平台技术和数据、制定发展规划和评估实施效果等。工作坊坊主为三级负责人,负责管理和维护各坊的研修工作,包括生成任务序列、发布研讨话题、查看研修进度、督促提醒学员等。工作坊又分为学校总坊和二级坊,总坊由项目组负责组织实施,如党课录像观摩研讨、“三风一训”大讨论等校级研修活动,二级坊由各坊坊主负责管理。

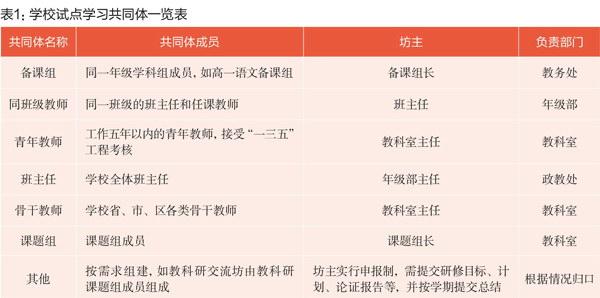

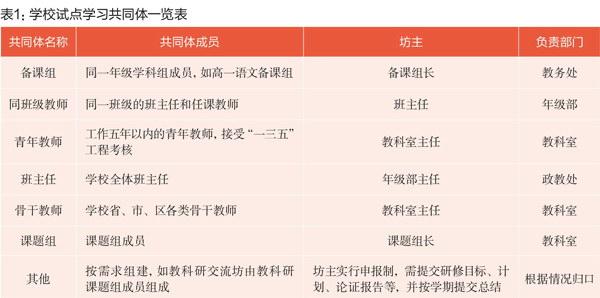

为了实现教师间深度交互,促进优势互补和知识融合,我們摒弃了以教研组为单位的传统研修模式,在二级坊中试点了多种“跨界”的学习共同体。这些学习共同体(见表1)根据实际需求承担着不同的任务,它们可能是跨学科、跨年级、跨部门或跨年龄段的。在这样的学习共同体中,互动一定是频繁又复杂的,在传统时空条件下很难实现,但是在互联网时空中则成为可能。

其次,互联网助力专家引领,促进学习共同体深度交互。网络校本研修摆脱了传统研修模式中时间、地点和组织方式的束缚,为专家引领提供了便利。专家可以利用碎片化时间,通过手机、Pad等工具直接登录网络平台,与研修者—对一、—对多、多对一、多对多地交流互动,点评研修者提交的教案、学案、课件等教学资源。研修者接受专家指导的机会均等,尊重了研修者的主体地位,促进了研修者与专家的深度交互。研修者之间的交流互动、协同备课、案例点评、作业资源等也完全展示在专家面前,专家可以适时地给予指导、点评、鼓励,指导的广度与深度大幅度提升,激发了学习共同体成员之间交流的热情,思维碰撞、智慧升华时有发生。

最后,积累数字化校本资源,为学习共同体成长创造条件。资源是教师成长的养分。2017年学校邀请江苏省特级教师曹勇军来校上示范课,可是部分教师的课务与示范课安排相冲突,不能参与观摩,这时网络校本研修平台的优势就显现出来。相关项目组将曹勇军老师上课的视频录下来,上传到网络校本研修平台,既为观摩过示范课的教师提供了再次学习和深度研究的机会,也为无法现场观摩示范课的教师提供了资源,还为以后的培训提供了素材。除了这类专家资源,学习共同体在网络校本研修平台上经过集体备课、专家指导、交流互动等反复打磨形成的精华资源也保存到了教育云端,并开放给学校所有的教师。近年来,学校网络校本研修平台共积累教学案、导学案、课件、视频等各类教学资源3000余件,实现了教学资源年级之间的传承,同时也为学习共同体的后续成长创造了条件。

基于网络数据的评价升级助力教师绿色发展

教师评价也是教育评价工作的一个难点,互联网平台可以全程留痕,支持数据分析,为教师评价、教育评价的升级提供了一条可行路径。

在网络校本研修中,我们主要对研修者、坊主和平台进行评价。

网络校本研修者的评价采用积分制,满分100分,分为基础积分(60分)和拓展积分(40分),其结果与继续教育校本研修学时相挂钩。评分通过调用后台教师研修行为大数据,分析其学习时间、任务完成度、学习的次数、提交资源的个数等因素进行。基础积分是合格性积分,研修者只要完成工作坊的基础任务就能得到。拓展积分是发展性积分,需要在专家和其他研修者的认可下得到。如专家对研修者的作业(如教案、课件、微课、提出的问题等)进行了详细点评,并且推荐为优秀;在拓展任务完成中,其任务完成度得到了专家认可;学员提交了额外的优质资源,且被其他学员和专家—直认可等。积分制评价注重过程中的诊断评价,专家和坊主可以根据积分精准评价、精确指导。

坊主的评价根据其工作坊成员研修的合格率和优秀率进行,偏重于坊主的指导能力。平台的评价则是通过网络调研和集体座谈进行,目的是优化平台,实现可持续的网络研修。

“互联网+”下的校本研修是一种创新的研修模式,在初步发展阶段也存在着一些问题,如部分教师托人发表评论、抄袭论文和总结等,技术开发者正努力开发新功能防止这类问题的出现,管理者也尝试优化管理体系,以从根本上解决这些问题。此外需要注意的是,“互联网+”校本研修虽然有着一些传统模式无可比拟的优点,但是目前仍旧不能完全取代传统校本研修的地位,而应作为传统校本研修的有力补充,使得校本研修过程丰富多彩,更具实效。

本文系全国教育信息技术研究课题《基于人本理念的农村学校网络校本研修的行动研究》(立项号183230002)的研究成果之一,江苏省教育科学“十三五”规划2016年重点资助课题“基于大数据的区域质量监测与评价的行动研究”(B-a/2016/02/34)的研究成果之一

责任编辑 邢星