技术创新失败挽救中 “科学家群”的典型特征及管理启示

——基于生物制药案例

董晓东,张鹏飞

(辽宁科技大学工商管理学院,辽宁 鞍山 114051)

0 引言

技术创新是充满不确定性的高风险活动,对于那些失败的技术创新项目而言,如果能够通过积极的挽救行动,重新释放其价值,不仅有助于减少创新资源的浪费,提高企业的创新绩效,而且在 “大众创业,万众创新”的时代背景下,还有助于强化宽容失败的良好氛围,以激发全社会的创新积极性[1]。生物制药产业在挽救技术创新失败方面已经走在前列。例如,Celgene、Pfizer等制药公司已经尝试通过恰当的方式使失败的创新药物重获新生,直至创造商业奇迹[2],典型案例有沙利度胺、伟哥等药物。通过案例分析发现,沙利度胺的重生取决于美国洛克菲勒大学Kaplan和药理学家Kelsey等;而伟哥的再次绽放则离不开辉瑞制药的科学家Ellis、Terrett及诺贝尔生理学或医学奖获得者Ignarro等科学家的贡献[3]。我们认为,失败的创新药物若要起死回生,离不开 “科学家”这一重要参与主体,但并不是某个科学家的个人行为,而是一个以 “某位科学家”为核心、 “多位科学家”为辅助的 “科学家群”的共同努力,这种 “科学家群”的现象在失败药物挽救中较为普遍。

鉴于此,本文重点关注创新失败挽救方 “科学家群”这一主要参与主体,采取案例研究法,以沙利度胺、伟哥等四种经历 “失败—挽救”而重获新生的创新药物为研究对象,回溯失败药物挽救全过程,提取过程中各位科学家的具体做法,从多维度刻画挽救过程中科学家群体具备的典型特征,为我国生物制药企业应对创新失败并有效挽救创新失败提供有益的管理启示。由于四种药物研发经历是与时间高度相关的事件,具有很强的纵向性,如果采取统计抽样的方法很难对其动态变化过程进行准确描述,相比之下案例研究更适合本文的研究目的和研究对象。

1 研究设计

1.1 变量定义

(1)技术创新失败挽救定义、特征及研究对象。学术界尚未形成统一的技术创新失败挽救的定义,虽然没有统一的定义,但现实生活中存在很多经历 “从失败到成功”重获新生的现象,尤其在生物制药领域,这种现象经常发生,如沙利度胺、伟哥等药物。实际上,这些药物并未真正失败,而是一次或者多次处于失败边缘,但最终却又成功了;还有一些药物尽管已经宣布失败,但是通过恰当的方式使其又重获成功,学者将其定义为 “起死回生型失败”[4]。理论上, “起死回生型失败”主要指某现象发生过程中所遭遇的失败,并不是最终失败,而是阶段性失败。如果用系统的观点从较长的时间段来看 (甚至可能会长达几十年),由于条件的逐步充分及新的外界条件的不断融入,阶段性失败则可能会向成功转化。这种转化过程有可能是行为主体有意为之的积极行动,而非被动地等待失败现象经过漫长的演化转变为成功,而在转化过程中,这种有意为之的积极行动可称为 “挽救”。不难看出, “起死回生型失败”的典型特征主要体现在两个方面,首先是阶段性失败,其次就是存在行为主体采取有意为之的积极行动 (挽救行动)。尽管我们仍未对技术创新失败挽救进行定义,但是依据学者Kim和Miner的理论观点,沿用 “起死回生型失败”的定义及特征,可清晰明确本文的研究对象。

生物制药领域 (制药业)已较早认识到失败项目的价值,从理论和实践领域早已开展失败药物的挽救研究,生物制药产业成为研究本课题的优良样本,为本课题提供丰富的案例素材。同时,由于生物制药创新本身对基础研究具有高度依赖性,科学在生物制药创新中具有特殊地位,因此,生物制药创新过程高度依赖科学家,而科学家反过来也持续关注生物制药创新[5]。鉴于此,本文依托生物制药产业开展研究,选取四种典型失败药物案例。研究发现,这四种创新失败药物均经历不同次数的阶段性失败而最终获得成功,并且挽救过程离不开科学家的参与,如沙利度胺药物离不开Kaplan、伟哥药物离不开Ellis和Terrett,上述要点完全符合 “起死回生型失败”的典型特征。综上,我们再次明确本文研究对象定位在生物制药领域四种 “起死回生型”创新药物上,研究焦点进一步聚焦到挽救过程中重要参与主体 “科学家”。研究过程中我们发现,失败学理论专门强调的 “起死回生型失败”给研究者开辟了一个新的研究视角[4]。因此,可以初步确定本文的研究视角较为新颖,具有研究价值。

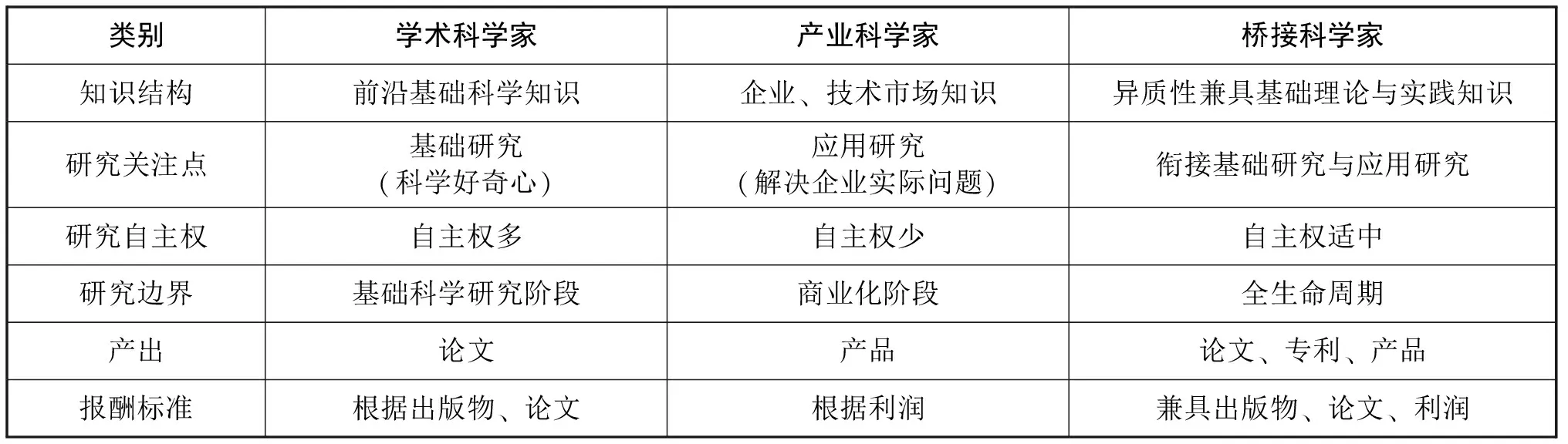

(2)学术科学家、产业科学家和桥接科学家。本文聚焦挽救过程中科学家的行为表现,因此,有必要对科学家类型、不同类型科学家内涵进行理论阐述。美国学者巴伯[6]认为,整个科学共同体是由各个科研机构的科学家组成的。在不同科研机构工作的科学家有不同的特征,我们把在高校工作、从事基础研究的科学家称为学术科学家;把在企业里工作、从事应用与开发研究的科学家称为产业科学家。学术科学家探索自然界的本质知识,即自然界如何工作、为什么这样工作、自然界的构造及其演变等。学术科学家是为了给知识宝库尽量添加新的东西,以便人类能够分享;而产业科学家感兴趣的是他们的工作的实际成效,他们欣赏解决实际问题并看到工作的结果。因此,产业科学家认为最受限制的是不能应用其科研成果,二者区别见表1[6]。除了上述两类科学家,学者研究发现 “第三类科学家”的存在,并将其命名为 “桥接科学家”,这类科学家特指那些能够跨越科学和技术边界的科学家[7],既从事基础科学研究又从事技术开发的科学家,这类科学家则同时具备学术和产业两类科学家的特征。相对于单纯的学术科学家而言,桥接科学家更接近与了解技术市场,在 “大学与企业”知识交流的过程中会更主动。相对于产业科学家而言,桥接科学家凭借其产业、企业中丰富且可行的实践经验,易于衔接基础科学知识与现实企业实践以突破科研瓶颈。很显然,桥接科学家具备异质性的知识结构,同时拥有前沿基础科学知识和企业技术市场知识,易于识别具有商业化前景的基础科学研究。此外,获取有价值的学术前沿信息之后,相对于单纯的学术科学家或者产业科学家,桥接科学家可以更有效地应用科学发现以实现其商业化。研究发现, “桥接科学家”这种特殊身份可以更好地化解基础研究与应用研究之间的冲突,凭借多渠道信息优势,广泛开展学术界和产业界之间的合作研究,加速大学与企业之间的科研合作,从而更有效地解决科学商业化过程中的种种障碍。综上所述,不同类型的科学家在知识结构、研究关注点、研究自主权、研究边界、产出形式等方面均呈现不同的特点[8]。

表1 不同科学家类别的区别

1.2 研究方法

案例研究是构建和改进管理理论的重要方法,该方法最适合研究 “怎么样 (how)”和 “为什么 (why)”的问题[9-10]。案例研究的宗旨是以案例为基础从中归纳产生理论,而理论的产生完全根植并升华于案例内或案例间的构念之间的关系及这些关系所蕴含的逻辑论点。按照研究目的的不同,案例研究可分为解释性案例研究、描述性案例研究和探索性案例研究,其中探索性案例研究往往会超越已有的理论体系,运用新的视角、假设和方法来探索某种复杂现象,形成关于该现象的新知识和新理论。而按照运用案例的数量不同,案例研究分为单案例研究和多案例研究两类[11],相对于单案例研究而言,多案例研究在有效性和普适性方面更具优势[12],特别是当多个案例同时指向同一结论的时候,案例研究的有效性显著提高。

本文对技术创新失败挽救过程中 “科学家群”的典型特征这一科学问题研究正是属于how和why的问题,适合采用案例研究。由于目前关于本课题的研究几乎空白,属于初步探索,因此,探索性的案例研究更适合本文的研究目的。考虑到归纳理论的有效性,我们将采用多案例研究方法。

1.3 数据来源

对于案例研究中的案例选取要求具有较大的典型性和极端情形,同时要具有独特的研究价值[10]。本文案例选择标准:①选取生物制药产业的明星药物或重磅炸弹式药物作为案例,保证案例的典型性和代表性;②必须保证选择信息较为充分的完整案例,信息充分且完整主要指对失败药物挽救过程可进行详细的解剖与描述。由于所选择的案例均来自国外生物制药巨头,限于研究条件无法对案例企业进行现场调研,因此借助公开发表的二手资料。以氟西汀案例为例,通过广泛阅读相关的学术论文、网站、研究报告等文献,有针对性地收集获得零散的氟西汀药物挽救案例资料,然后对案例中出现的重要关键词进行集中搜索,以华人科学家David T.Wong为关键词搜索到诸多信息,对其进行筛选和拼接以得到氟西汀丰富且完整的案例,来自维基百科 (www.zh.wikipedia.org)、百度 (www.baidu.com)、谷歌 (www.google.com)、生物谷 (www.bioon.com)等网站的信息对本阶段起到了重要的作用。我们发现,对每一个入选的典型案例均从两个以上不同的数据来源 (专著、学术论文、行业动态资料、相关网站等)获取相关信息,充分利用三角验证法确认所挖掘数据的质量,以减少各种偏见对数据的影响[14]。需要指出的是,多案例研究所需案例数一般以4~10个为宜[13],但学者Yin也认为案例研究的目的是归纳理论,而不是寻求大样本的统计规律,从数量上来看不在乎研究样本数量的多少,而在乎对样本研究的深度和典型性[14]。本文通过对数据资料的整理挖掘,得到四个被我们认为既典型又较为完整真实的案例,分别为沙利度胺 (Thalidomide)、赫赛汀 (Herceptin)、西地那非 (Sildenafil)和氟西汀 (Fluoxetine),本文主要依据这四个案例展开研究。

2 案例描述

我们以叙述性方式,客观陈述四种药物 “失败—成功”挽救过程的来龙去脉,重点刻画挽救过程中科学家的具体做法,为后续典型特征挖掘做好基础准备。

2.1 案例一:沙利度胺

1956年,沙利度胺已经成功通过审批,首先在德国上市,随后在欧洲、亚洲、非洲、大洋洲和南美洲等多个国家上市。但是,在上市后的第二年,德国就出现了第一例海豹肢症婴儿,到1961年在欧洲和加拿大肢症婴儿数已经上升至8000名。随后,一系列致畸事件的出现导致全球禁止销售该药,沙利度胺宣告失败。尽管悲剧发生,但沙利度胺并没有销声匿迹,相反,全球性悲剧的发生却引发了全球科学家的反思,有关沙利度胺致畸作用机制的研究成为全球科学家关注的焦点,如以色列希伯来大学、美国哈佛大学、美国洛克菲勒大学等均对此开展研究。1964年希伯来大学哈达萨医院皮肤科医生Jacob Sheskin偶然发现沙利度胺可治愈麻风结节性红斑病患者,随即发表第一篇论文。直到1991年,洛克菲勒大学科学家Kaplan再次证实沙利度胺通过抑制肿瘤坏死因子 (TNF-α)而对麻风结节性红斑的治疗起作用。1994年,哈佛大学医学院的Damato发现,沙利度胺可能有抑制肿瘤血管新生的作用。1997年,英国科学家Barlogie发表沙利度胺用于治疗多发性骨髓瘤有效的报道。1966—2003年,探讨沙利度胺致畸作用机制的论文超过2000篇,提出假设不少于30种。

1991年,Kaplan证实沙利度胺治疗作用及预测它还拥有治疗艾滋病和肿瘤的潜力后,急需一个来自企业界的合作伙伴合作完成最终的产业化过程。1992年,赛尔基因与Kaplan签订合作协议,投资开发沙利度胺并负责其产业化过程。孤注一掷的赛尔基因停止其他生物化工业务,全身心地投入沙利度胺的临床应用开发中,在节衣缩食的环境下构筑研发线,并于1998年获批准许生产沙利度胺;同年,Kaplan正式加入赛尔基因,以董事会成员身份开展有针对性的决策分析,与赛尔基因合二为一,进一步提升赛尔基因的研发实力,进而提升赛尔基因的综合能力,赛尔基因以 “边临床研究,边上市应用”的独特手段,采用与众不同的迂回方式向临床界营销推广沙利度胺,成功完成沙利度胺产业化全过程,直至挽救成功。

2.2 案例二:赫赛汀

赫赛汀研发经历曲折,共经历三次阶段性失败。第一次失败发生在基础科学研究阶段,1982年,麻省理工学院温伯格 (Weiberg)和来自孟买的博士后科学家帕代 (Patey)分离出一种致癌基因neu,就是日后著名的Her-2基因。帕代将其发表在高水准的学术期刊上,就再无下文。而温伯格则执迷于癌细胞的基本生物学研究,完全忘记了neu实验。1984年,美国基因泰克公司改变了neu的命运,开启了赫赛汀的重生之路。基因泰克正处于快速发展期,急需研发新药,公司发挥优势,制定 “目标发现”计划。迫于该计划的压力,基因泰克公司的德国科学家Ullrich意外发现基因neu即Her-2基因,成功唤醒萌芽中的赫赛汀。

Her-2基因被唤醒后,基因泰克依然不知道其用途及利用方法。Ullrich在加州大学洛杉矶分校的研讨会上公开分享Her-2基因分离故事,以寻找机会,有幸与该校肿瘤学家Slamon进行合作研究致癌基因和靶向抗体。但遗憾的是,面对中试阶段未获批准的失败,Ullrich心力交瘁,离开基因泰克,只留下Slamon孤军奋战。Slamon积极寻找对鼠抗体感兴趣的专家,如基因泰克公司医学主任John、麻省理工学院遗传学家Botstein和分子生物学家Levinson。Slamon和Levinson动用各种资源与关系说服公司组建小创业团队,推动 Her-2基因项目。几个月后,基因泰克公司一位副总的母亲被诊断患有乳腺癌,为了母亲的病情,这位副总说服同事相信Her-2研究非常值得资助,赫赛汀起死回生。再次重获新生后,赫赛汀进入临床前研究阶段,1989年在基因泰克公司免疫学家Shepherd和Slamon指导下,基因泰克 “人源化大师”Paul Carter成功研究鼠抗体人源化。但公司高层依然无积极性,叫停经费资助,研发停止。Slamon继续坚持,得到慈善家Lilly和Ronald资助,开始寻找临床试验患者,共37人。除了Bradfield以外,很多患者效果不理想,临床试验失败。尽管临床试验不顺利,但Bradfield治疗效果好的消息快速扩散,乳腺癌活动家要求 “特许使用治疗”,敦促基因泰克发放试验阶段的药物。但是,基因泰克高层坚决禁止,导致临床试验彻底失败。在临床试验搁置阶段,基因泰克遭遇公关灾难 “纳尔逊之死”,一位名叫Nielsen的妇科医生发现自己得了乳腺癌后,申请 “特许使用治疗”,但被基因泰克拒绝,导致死亡。基因泰克公司迫于多股外部力量 (学术研究人员、制药行业、乳腺癌防治协会、各大乳腺癌支持团队、病人、各大众媒体)的压力,被迫发起三个第三期临床试验,其中最关键的是648试验。1998年5月,在美国临床肿瘤学学会 (ASCO)的第34次会议上,基因泰克公司公布了648试验数据,医疗成效显著。1998年9月,美国FDA批准赫赛汀上市。

2.3 案例三:西地那非

PDE5由科学家Francis、Lincoln、Corbin等人从大鼠的肺中分离纯化得到,并被确定为治疗心绞痛的理想靶标。基于此,辉瑞公司开始寻找PDE5,确定西地那非最初的适应证便是治疗心绞痛和心肌缺血,但早期临床I期、Ⅱ期及全面临床研究,无论在药效还是药代动力学性质方面都有明显缺陷[15],西地那非正式宣告失败。但是,在这期间,辉瑞公司的科学家Ellis、Terrett与几位药理学家Furchgott、Ignarro和Murad形成一种无形的合作关系,持续关注并科学应用几位药理学家的科研成果。1986年,Ignarro在PNAS (美国国家科学院院刊)上证明了EDRF就是NO,并且它还可以使cGMP升高,进一步证实在性刺激下,NO是参与阴茎勃起过程中重要的信号分子。基于此,辉瑞公司假定服用西地那非后PDE5可以促进性刺激,进而刺激男性生殖器官勃起响应。原本西地那非临床研究已经宣告失败,但是科学家、药理学家扎实的基础科学研究为挽救西地那非带来了一线希望。在这期间,辉瑞公司发现某些治疗心绞痛患者并不愿意返还西地那非,因为他们发现服用西地那非后性生活得到了很大提升。这一副作用在1992年被报道,但没有被关注。直至1993年年底,这项副作用才引起研究人员的关注,尽管一直怀疑具有协助勃起作用的西地那非是否同样适用于中老年人,但是辉瑞公司仍及时申请专利。同年年底,对16名心理性勃起功能障碍的患者进行小规模初步临床研究。1994年上半年,研究小组开展第二次初步临床研究,对12名心理性勃起功能障碍患者进行随机、双盲、交叉试验,临床试验结果较为理想。自1994年始,辉瑞公司邀请外部专家作为顾问,包括基础医学、临床医学、心理学和法学方面的专家共同研讨制定国际勃起功能指数 (IIEF),并得到监管机构接受和认可。在此基础上,进一步在32个临床研究中心开展全面临床研究,共招募514名男性患者,截至1997年,共开展21个独立的总共超过4500名受试者的临床试验。结果表明,西地那非在不同的患者人群中均有效。直到1998年,辉瑞公司同时向美国食品药品监督管理局 (FDA)和欧洲药品评价局 (EMEA)提交注册申请并成功获批,商品名为VIAGRA (俗名伟哥),挽救成功。

2.4 案例四:氟西汀

氟西汀 (Fluoxetine)共经历了三次失败,第一次失败处于实验室研究和中试发展阶段,华人科学家David T.Wong始终不肯放弃,在约翰霍普金斯大学的研究人员Shaskan、Snyder和Carlsson的启发下,开展5-HT、NA再摄取动力学及化合物合成研究。David 不顾同事们嘲笑,坚持测试在脱水吗啡老鼠模型试验中已经失败的化合物。6个月后,终于发现一种叫 “氟西汀”的化学物质。同年,在David实验室,化学家Horng进行氟西汀草酸盐LY82816测试,由于没有合适的评价模型,初步研发几近失败,David依然永不言败,积极发展新模型以准确验证氟西汀化合物的有效性。最终,基于David的研究成果,化学家Molloy和Hauser迅速制备水溶性较好的氟西汀盐酸盐LY110140用于后续研究。1973年由David等专家向礼来公司的中枢神经系统研究委员会汇报氟西汀研究结果。委员会建议成立项目研究团队来指导研发,Fuller担任主席,化学家Molloy和David作为主要成员。团队组建不久,氟西汀大量被合成,直至1976年,成功进行动物安全性评价,并提交临床研究申请。1974年在美国生物实验学学会联合会和美国药理学与实验治疗学协会的年度会议上,礼来公司首次公开了氟西汀的药理研究结果。

1976年,礼来公司的Lemberger等成功完成I期临床试验研究后,启动探索治疗抑郁症患者的有效性的Ⅱ期临床试验时,由于礼来公司其他候选药物 (如希刻劳、优泌林)需要优先开发,氟西汀研发暂停。然而,通过有限的资源,科研人员还是完成了很小规模的临床治疗实验,结果却显示治疗无效。尽管氟西汀处于礼来公司战略性导向调整而导致研发资源有限的局限下,Molly、David、Fuller和Lemberger 等仍继续开展氟西汀的临床试验,并针对一组症状相对较轻的抗抑郁患者进行重复实验。有幸得到年轻的心理医生及临床研究经验丰富的医生和知名药理学家Slater的加盟,取得了有效治疗绝大多数抑郁症患者的决定性成果。但是,1983年阿斯利康制药公司在Carlsson等的帮助下,率先开发基于SSRI治疗抑郁症的药物齐美利定,导致礼来公司失去第一个向市场推出SSRI的机会。同时,齐美利定上市不久,类流感综合征等副作用显露,氟西汀也受到牵连,暂停研发,氟西汀面临第三次失败。幸亏氟西汀前期公开其药理研究结果,基于此,礼来公司很顺利地阐述了氟西汀与齐美利定的不同,咨询委员会一致认为氟西汀的安全有效性。到1988年,礼来公司以商品名百忧解成功推出氟西汀,药物挽救成功。

3 “科学家群”典型特征分析

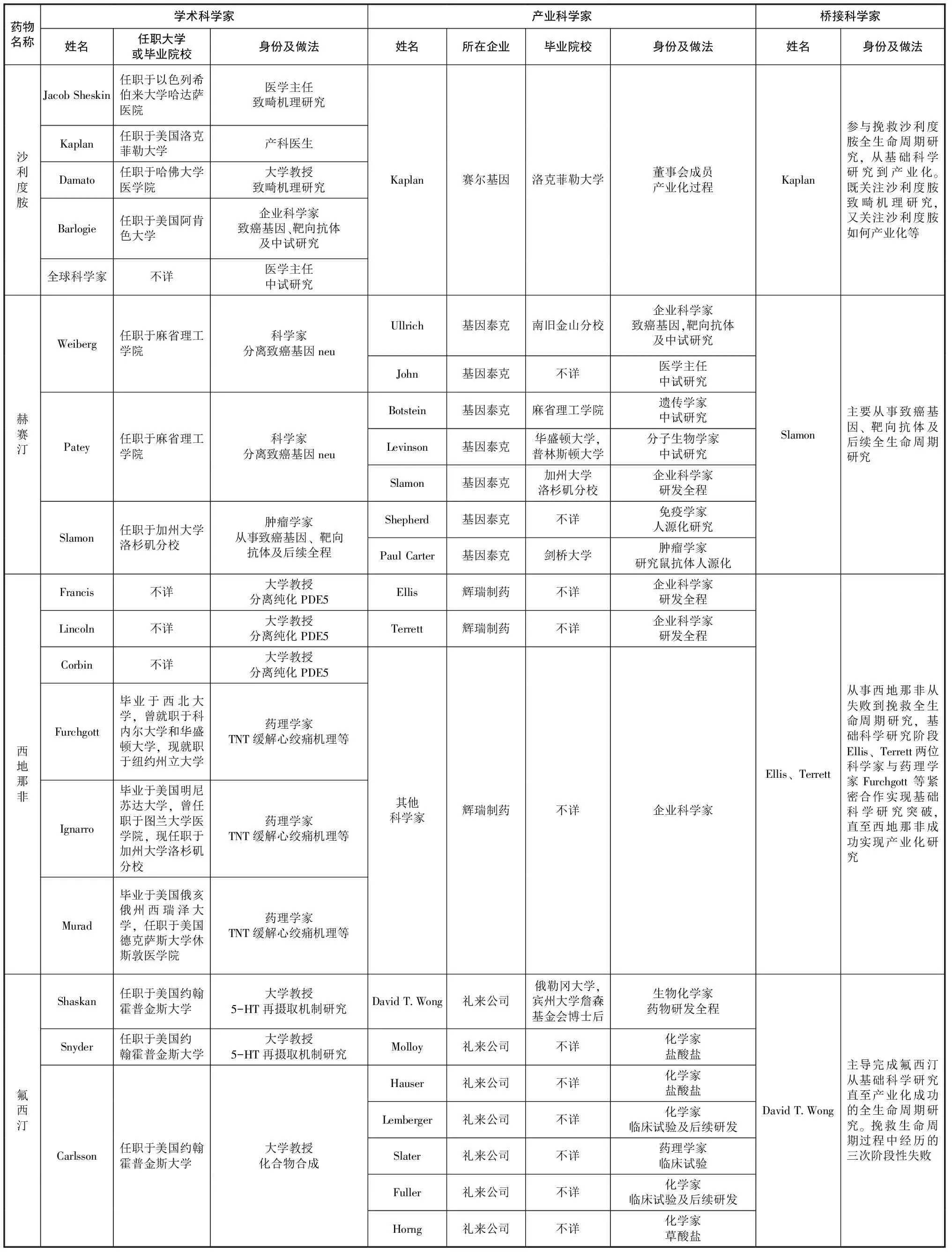

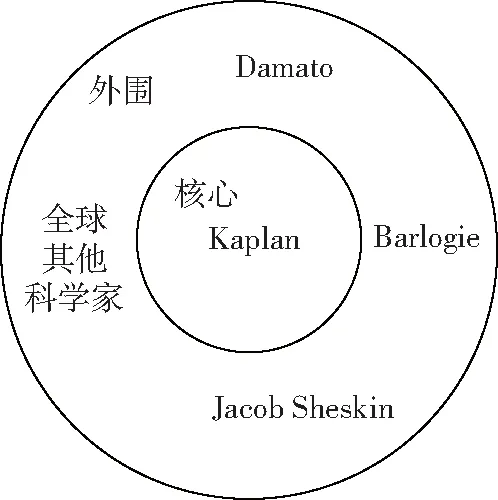

3.1 挽救过程中所涉及科学家的基本信息

依据变量设计中三类不同科学家之间的区别及案例中所描述的众多科学家在挽救失败药物过程中的做法,清晰描述出挽救过程中涉及的科学家名字、身份及具体做法,并应用档案分析法深度查找每位科学家的背景资料,主要指任职大学或毕业院校 (见表2)。在此基础上,探寻科学家的典型特征,归纳总结出相应的研究结论。

3.2 典型特征

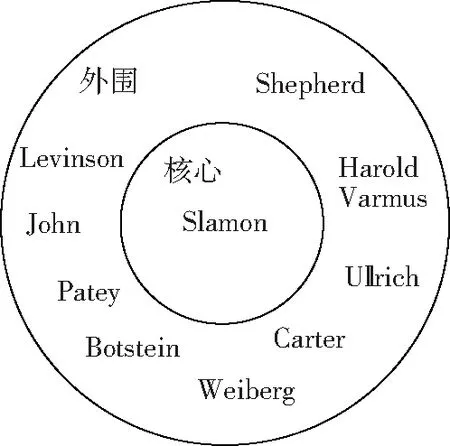

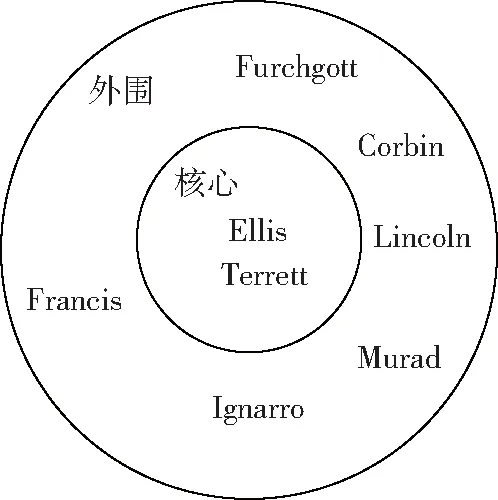

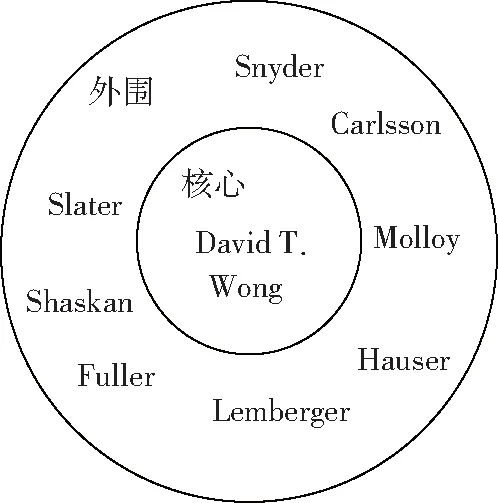

(1) “核心+外围”结构的科学家群。依据表2,我们不难发现,挽救失败药物并非一位或者两位科学家承担,而是呈现 “科学家群”特征。挽救沙利度胺药物所涉及的科学家不计其数,其中案例中可查到名字的科学家共计4位,分别是Kaplan、Damato、Barlogie、Jacob Sheskin。挽救赫赛汀药物的科学家群体人数约为12位、西地那非约为8位 (未统计辉瑞欧洲研究中心其他科学家)、氟西汀药物约为9位。

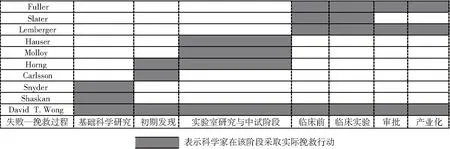

针对每个科学家群,深入研究不同科学家在失败挽救过程中所起的作用。不难发现,四个科学家群均呈现 “核心+外围”这一共性特征,见图 1~图4。其中,核心科学家的特征主要是指从 “失败—成功”的挽救过程中始终有这些科学家的存在,同时,这类科学家兼具学术科学家与产业科学家的相关特征,属于第三类 “桥接科学家”。外围科学家的特征则表现为一部分科学家是积极主动参与挽救,而另一部分科学家是因挽救需要,通过 “被启发” “被借鉴”等形式被动参与挽救,但所有外围科学家均不是全程参与,仅是阶段性行为。以氟西汀为例,依据表2科学家的具体做法绘制图5。研究发现,David T.Wong为核心科学家,受Shaskan、Snyder和Carlsson 的启发,开始5-HT和NA再摄取动力学及化合物合成研究, “启发”与 “被启发”方式成为挽救氟西汀的实际行动。接下来,化学家Horng、David、化学家Molloy和Hauser相继完成实验室与中试阶段的失败挽救工作。进而,礼来公司Fuller、Lemberger 、Slater等科学家陆续参与完成临床前、临床实验等阶段的挽救工作。直到最后,整个研究团队将氟西汀成功推向市场,完成了氟西汀产业化阶段的挽救工作。

表2 科学家的基本信息

图1 沙利度胺群

图2 赫赛汀群

图3 西地那非群

图4 氟西汀群

图5 氟西汀挽救过程中诸位科学家所处阶段分析

(2) “能力互补”的科学家群。依据表2分析可知,性质不同、教育背景不同的科学家以 “能力互补”方式实现失败药物的成功挽救,科学家群呈现 “能力互补”这一鲜明特征。

以赫赛汀为例,首先,性质不同是能力互补特征形成的主导因素,主要表现为 “学术科学家”性质的Weiberg团队与 “产业科学家”性质的Ullrich团队之间形成 “能力互补”。案例显示,尽管Weiberg团队分离出致癌基因neu,但是由于长期沉溺于高校科学研究氛围中,惯性执迷于理论研究,因此,在Weiberg团队的眼中,基因neu仅代表理解神经母细胞瘤的基本生物学路径,实属正常。博士后科学家Patey亦如此,尽管Patey将研究成果发表在高水准的学术期刊上,但随后关于neu的深入研究就再无下文。而基因泰克公司的德国科学家Ullrich则全然不同,受制于基因泰克的 “目标发现计划”,为了实现公司快速发展,Ullrich重新发现并唤醒Weiberg基因——Her-2/neu,成就了Weiberg基因的一生。可见,性质不同的科学家可通过能力互补方式挽救创新失败药物。其次,不同教育背景成为科学家能力互补的关键因素。研究发现,Ullrich毕业于南旧金山分校,就职于基因泰克公司,背靠创新氛围浓厚的旧金山生物技术湾,该技术湾以活跃的风险投资和具有冒险精神的创业群体而著称。而Weiberg则隶属于麻省理工学院,背靠波士顿基因城,以基础研究能力突出、研发实力雄厚而著称。显然,Weiberg团队擅长理论研究,针对赫赛汀的研究仅仅停留在理论层面也在情理之中。而Ullrich则完全不同,倍受创新氛围浓厚的旧金山技术湾的熏染,并任职于力求快速发展的基因泰克公司,Ullrich的目标始终锁定在新药研发上,在公司 “目标发现计划”全力推动下,Her-2基因得以重新发现,从而实现赫赛汀的成功挽救。

(3) “意识互补”的科学家群。上述内容中提到核心科学家与外围科学家通过 “被启发” “被借鉴”等多种形式开展挽救行动,其中实施 “借鉴一方”属于有意识地进行挽救,而 “被借鉴一方”则属于无意识行为,就是挽救方并不知晓自身已经参与到挽救某种失败药物的行动中,我们将其称为无意识参与的科学家。因此,有意识与无意识两种科学家构成意识互补,成为挽救过程中科学家群的典型特征之一。以西地那非为例,该药物直接参与挽救的科学家为辉瑞公司欧洲研究中心的科学家Ellis和Terrett,属于有意识挽救方。诺贝尔奖获得者Ignarro等人则是西地那非挽救的隐性参与科学家,属于无意识挽救方。具体合作方式为辉瑞公司欧洲研究中心的科学家们持续不间断采取 “拿来主义”策略,在不同挽救阶段中,积极依据三位诺贝尔奖获得者的研究成果,有针对性地实施挽救行为。很显然,三位诺贝尔奖获得者均为学术科学家,并未直接参与到挽救过程中,但是其 “研究成果”通过 “被借鉴”方式加以利用以实现西地那非的成功挽救,可以说三位诺贝尔奖科学家在挽救失败药物的过程中扮演着重要的隐性角色,虽然无意识去参与挽救行动,只是单纯从事各自的科学研究,通过意识互补方式与有意识挽救西地那非的辉瑞公司欧洲研究中心科学家开展合作,推进挽救行动。

(4)具有宽容失败且永不言败的精神。从创新失败到再次获得成功,不可缺少的就是科学家身上那股宽容失败且永不言败的精神,这显然成为科学家群又一典型特征。比如,沙利度胺案例中提到,全球科学家一直不放弃对沙利度胺致畸机理的研究,其研究跨度近50年时间,半个世纪都未停止,这种宽容失败与永不言败的精神气质展现得淋漓尽致。赫赛汀的一生则由Slamon所成就,一生遇到的挫折 (三次阶段性失败)都因为Slamon的坚持而被一一化解,直至走向成功。能够成为赫赛汀成功的关键影响因素,必然成为科学家的典型特征。西地那非的挽救过程得益于辉瑞公司科学家的那份坚持与永不言败的精神,1986年以来,辉瑞公司科学家Ellis和Terret密切关注并科学利用了不同药理学家、诺贝尔奖科学家的研究成果,从未间断过,逐步与几位荣获诺贝尔奖的药理学家Furchgott、Ignarro和Murad形成一种 “无形且稳定”的合作关系。从认知NO的有效性、关注副作用报道、及时申请专利直至顺利通过多期临床试验,在三位诺贝尔奖获得者启发下成功挽救了失败的西地那非。氟西汀生于素有 “正确对待失败、宽容失败”文化精神的礼来公司,其内部华人科学家David是不折不扣的执着人,从药物靶标筛选阶段到化合物评价模型构建,直至面临严重研发资源匮乏的局面,David及其团队成员从未放弃,永保 “正确对待失败、宽容失败”的精神,成就了氟西汀的传奇一生。基于现实案例归纳发现,无论面对创新成功与失败,不管是出于科学好奇心还是解决企业实际问题,科学家们都是一以贯之地展现其内在具有的宽容失败且永不言败的精神。

(5)敞开胸怀开放性。案例分析发现,生物制药研发项目越是公开,挽救失败的几率就越大。有的项目是主动公开,而有的项目则是被动公开。沙利度胺因 “海豹肢症”悲剧而引发全球科学家关注,属于典型的被动公开。数据显示,1966—2003年,有关探讨沙利度胺致畸作用机制的研究论文超过2000余篇,如此高的论文发表比率论证了科学家对沙利度胺始终保持着高度关注,很自然,其挽救成功的几率也就越大。赫赛汀药物的开发性则表现在德国科学家Ullrich代表基因泰克公司参加加州大学洛杉矶分校的一场研讨会上,会上公开讲述Her-2分离的故事,因为这次公开宣讲便有缘结识了科学家Slamon,于是拉开了赫赛汀挽救大幕。有关西地那非,其公开性则表现在专利申请的及时性上,表明辉瑞公司科学家具有高度敏锐的科研意识及对科研成果强烈的自信。同时,辉瑞公司科学家还公开邀请外部专家作为顾问,包括基础医学、临床医学、心理学和法学方面的专家共同研讨西地那非药物适应证的国际勃起功能指数,并得到监管机构的接受及认可。氟西汀高度开放性主要表现在主动公开药理研究结果,随时接受全球科学家的检验上,以抚平氟西汀后续上市审批、产业化等研发路上的多重障碍。

4 管理启示

4.1 有意识建群,强化 “学术”与 “产业”两类科学家融合以攻坚克难

依据典型特征分析,建议我国制药企业要有意识构建 “核心+外围”的科学家群,强化科学家之间的融合,易于攻克技术创新诸多难题。首先,制药企业必须树立高度意识,切实将不同类别科学家之间的高度融合的重要性置于制药企业持续发展的战略性高度,并依据战略地图将这一发展战略导入制药企业完整的组织结构中,专门匹配具体职能部门加以实施。职能部门功能设置主要致力于搭建学术科学家、产业科学家与制药企业三方良性互动平台,积极推动并促进不同类型科学家之间相互借鉴、参访学习,也可尝试为科学家角色转换配备相关激励机制和动力支持以加速科学研究成果的达成率、转化率,进而解决制药企业技术创新中存在的诸多难题。其次,建议制药企业以本课题 “科学家群”研究案例为基准,尝试挖掘制药企业自身内部类似相关案例,将 “基于内外部案例所得的管理启示”通过企业内训等多种方式植入制药企业决策层、职能层管理者思维中,以提升建群决策意识。

4.2 催生、协调、驾驭科学家内部隐性关联以实现科研成果价值转化

通过案例我们深入发现,科学家之间存在隐性关联,这种隐性关联通过两种方式显现。一种方式是不同学术成果间的 “跨期验证”显现了科研成果间存在强大的隐性关系 (如沙利度胺案例),制药企业驾驭这种隐性关联后即实现科研成果价值持续深入,同时加速了科研成果价值转化速度。另一种方式是产业科学家持续关注并科学应用学术科学家的科研成果 (如西地那非案例),通过这种 “互补”形式来实现科研成果转化。我们发现,科学家之间存在的隐性关联具有重要的价值贡献,若制药企业时刻提升意识,努力做到驾驭隐性关联,除了能够挽救创新失败药物 (本文提及)外,更能提升各种科研成果价值的持续深入转化与实现可能性。因此,建议制药企业要善于转换角色,以第三方身份,积极主动促进及强化科学家之间 (学术科学家内部、学术与产业科学家间)互通互联,突破仅仅是事后追溯梳理 “隐性关联”的局限,努力做到主动催生、协调、驾驭科学家间的各种关联,以实现各方目标达成。

4.3 警惕学术科学家内部 “伪关联”产生的破坏力

赫赛汀案例启发,麻省理工学院Weiberg和博士后科学家Patey,两位貌似有关联的学术科学家执着于各自研究领域,根本未构建起真正的团队合作,彼此不沟通交流,导致遗忘了有价值的neu基因。我们称这种貌似密切合作的科学家而实质并未真正合作的现象为 “伪关联”,案例提示我们学术科学家内部这种 “伪关联”已产生很大破坏力,阻滞了科学研究成果的及时转化,导致技术创新的阶段性失败,甚至可能引发最终失败。因此,我国制药企业在进行技术创新过程中要高度警惕与察觉这种 “伪关联”现象,并积极探索消除与规避 “伪关联”现象的具体措施以实现科学研究成果的高效、及时转化。但是,需要表明的问题是为何学术科学家内部会产生 “伪关联”现象,这种现象产生的根本原因有哪些,是否与学术科学家自身特质有关等都是理论界与企业界需要进一步探索和深入研究的。本文并未触及此类问题的研究,但是有必要提醒制药企业的决策层,要充分认识到 “伪关联”现象背后的复杂性。本文建议制药企业有必要借鉴管理启示中的第一点,即 “通过有意识建群、强化不同种类科学家间融合”以规避伪关联现象,实现优势互补。

4.4 关注第三类 “桥接科学家”存在价值并有意识培养与塑造

案例告诉我们, “桥接科学家”在创新失败挽救过程中占据着 “核心科学家”的重要位置,对成功挽救创新失败药物起到关键性作用,其重要性不容置疑。因此,我国制药企业首先要转变意识,充分利用学者Gittelman和Kogut的研究发现,关注 “桥接科学家”的存在价值并有意识培养与塑造。具体实施策略是制药企业要清晰把握 “桥接科学家”特质,建议制药企业充分借鉴与本课题有关的 “桥接科学家”的研究成果,并在Kaplan、Slamon等研究案例基础上进一步深入探索。之后,将深入探索后得到的 “桥接科学家”特质作为衡量指标以构建评价指标体系,将制药企业内部从事科学研究的产业科学家纳入评价体系中进行测评,以桥接科学家为参照标杆,取桥接科学家所长,弥补现科学家之短,有针对性地开展培养与塑造,在实现企业内部科学家自身成长的同时,加速收获更多科研成果的价值转化。与此同时,当制药企业的研发中心引进人才时,也可将 “桥接科学家”评价指标体系作为制药企业开展外部选聘人力资源的评价标准,这样,制药企业研发人员人才衡量标准得以优化改进。

4.5 科学家胸怀与气质培养

现有许多研究发现,在失败挽救过程中,Kaplan、 Slamon、David及辉瑞公司欧洲研究中心的科学家均具备 “宽容失败” “永不言败”的精神及高度开放的胸怀,通过与外围科学家的密切合作,这些科学家扫除了创新过程中的重重障碍,成功挽救了失败的四种创新药物,对我国制药企业来说具有重要启示。首先,建议制药企业内的产业科学家及科研人员要学习并效仿之。采取 “组织学习”方式集体研讨学习诸位科学家所具备的精神及高度开放的胸怀的形成过程、价值贡献等,并以其为标杆,比对自身以改进提升。其次,在制药企业与学术科学家互动合作的过程中,制药企业有意识地唤醒部分置身 “象牙塔”内的学术科学家,使其充分意识到唯有扩大胸怀、宽容失败,积极大胆地与产业系统、技术市场对接,才能将科研中大量隐性知识进行转移,充分释放学术成果的价值与潜力,实现理论与实践的双重贡献。最后,建议制药企业积极探索,力争实现前面所提及的多种管理启示,这样,学术科学家、产业科学家与制药企业三方的良性互动将必然达成,生物制药领域创新失败挽救也方能从根本上得以解决。