创新与收获:独占策略研究综述与未来展望

赵芸潼,杜玉申,刘梓毓

(吉林大学商学院,吉林 长春 130012)

0 引言

回顾 《国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006—2020年)》及党的十七大至十九大报告可以发现, “以企业为主体”和 “加强知识产权保护”始终是我国创新驱动发展战略的两块基石。这一战略思想的理论基础是Schumpeter[1]和Arrow[2]关于独占可以激励创新的论述。在Arrow看来,专利和知识产权保护可以赋予创新者在一定期限内拥有创新成果的排他性使用权,从而激励创新者进行研发投资。然而,越来越多的研究表明,仅仅依靠政府主导的知识产权保护体系,并不能有效地保护企业的创新收益并激发企业的创新行为。国际知识产权联盟发布的调查结果显示,2009—2017的8年间,中国的知识产权保护强度指数 (法律政治环境、财产权、知识产权)从4.68上升到5.71 (最高为10),提升幅度为1.03,超过起点相近的巴西 (提升0.76)和墨西哥 (提升0.40),更超过起点较高的发达国家。然而,根据国家统计局发布的数据,从2009年至2017年,中国规模以上工业企业的研发支出占主营业务收入的比重从0.7%提高到1.1%,仅提高0.4个百分点。即使是那些积极开展研发活动的企业,其中也有相当大的一部分其动机不是获取 “创新租金”,而是获得政府补贴和税收优惠,表现在创新成果方面就是追求数量而非质量[3]。如何引导企业的创新行为回归创新——竞争优势——创新租金——继续创新的正常轨道,已经成为我国实施创新驱动战略的关键。

早在1986年,Teece就提出了涵盖体制因素和企业策略因素的创新获利 (PFI)理论框架[4]。该理论框架的实践启迪在于,企业不是被动地依赖政府保护,而是可以主动地采取策略性行为从创新中获利。自Teece之后,创新获利理论获得了长足的发展,然而在研究者们争先恐后拓展研究范围,且研究焦点不断漂移的过程中那些被广泛研究过的议题却留下了大量观点有待梳理、抽象程度尚须提高的空白区域。

Sun等采用文献计量和内容分析法全面总结了1986—2016年独占性研究的内容范畴和主题变迁[5],但限于篇幅他们对该领域的最基础性问题——到底哪些独占策略是有效的?在什么条件下有效?并未进行系统的归纳。Hall等人详细梳理了独占策略有效性及其影响因素的相关研究[6],但他们的综述主要限于专利、防御性披露和商业机密三种策略。吴辉凡等全面地总结了2009年以前关于独占策略有效性及其影响因素的相关研究[7]。然而,自该文发表至今已有近10年时间,相关领域又取得了许多新的研究成果[8]。

本综述突出以下三个要求:①将综述对象的主题严格限制在独占策略有效性及其影响因素研究上,从而能够详细介绍和深入分析;②综述的独占策略种类更为全面;③增加了2009年之后的最新研究成果。本文还在系统梳理已有文献的基础上,提出了用客观的变量间关系研究代替主观意见调查法、修改独占策略研究的理论框架、进一步抽象独占策略有效性的影响因素、引入案例研究方法等针对未来研究的建议。

1 独占性研究的发展脉络

三十多年来,国内外学者对于创新收益独占性的研究可分为两条发展路径,一是在理论层面分析创新收益是如何在创新者、模仿者及互补资产所有者之间分配的;二是在应用层面探究企业保护创新收益的策略,该研究进路是本文综述的对象。

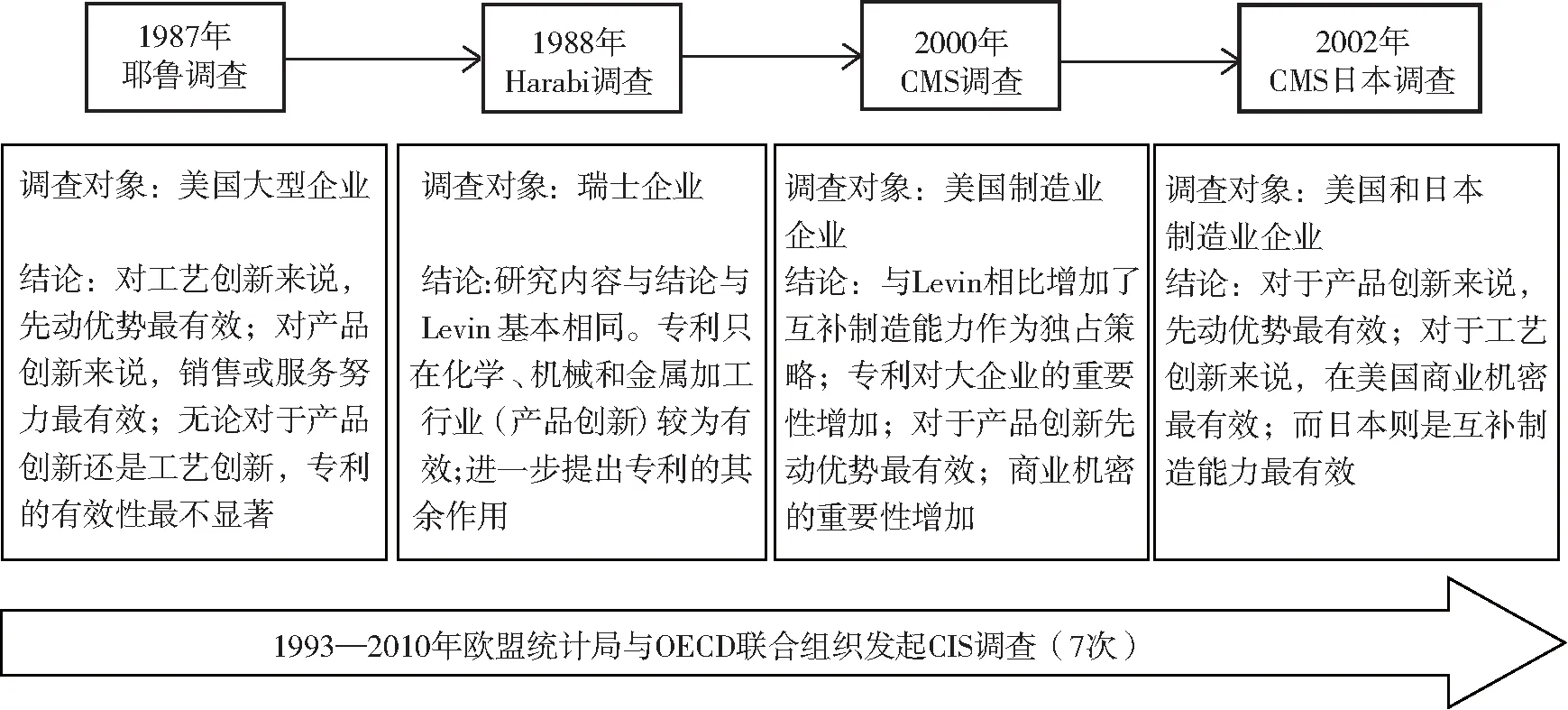

继Teece之后,研究者们发现企业并非被动地适应独占机制 (appropriation mechanism),而是把独占机制作为一种策略工具,称为独占策略 (appropriation strategy)[9-11]。为了了解各种独占策略的有效性,研究者们展开了几次大规模的调查 (见图1)。

(1)耶鲁调查。Levin等人于1987年以美国130个制造行业中650家大型企业为对象进行了问卷调研,让调查对象评价各种独占策略在保护创新收益方面的有效性[10]。

(2)Harabi调查。Harabi于1988年针对瑞士127个行业进行了问卷调查,该调查基本沿用了耶鲁调查方案,但加入了部分新题项以了解专利除阻止模仿外的其他用途[12]。

(3)CMS调查 (Carnegie Mellon Survey)。在耶鲁调查之后,Cohen等人为了了解专利法修订对独占策略的影响又一次对美国制造业进行了调研[9]。

(4)CMS日本调查。为比较美国与日本企业独占策略的差异,Cohen等人于2002年开展了一项面向美国和日本企业的调查[13]。

(5)CIS调查。1993年欧盟统计局与OECD联合开启了针对欧盟成员国的 “社会创新调查 (Community Innovation Survey)”,至2010年已进行过7次。与耶鲁调查不同的是,CIS调查要求回答者根据自己所在企业的情况而不是根据所在行业做出回答[14]。CIS调查所获得的系统而详实的数据为众多学者研究独占策略的有效性及其影响因素奠定了基础。

(6)中国情境下的调查。朱爱辉、邓宏等基于Levin的调查问卷研究中国企业独占策略使用情况并得到了与Levin相似的结论[10,15-16]。

从研究方法来看,除CIS调查外,上述调研都属于主观意见调查,即直接询问被调查者对各种独占策略有效性的看法。研究者并不分析独占策略的使用情况与创新获利水平之间的相关性。这种研究方法的优点是避免了度量创新获利水平的操作性困难,但也不可避免地卷入主观性问题[10]。

图1 国外几次重要的独占策略有效性调查

2 独占策略有效性研究

按照是否借助法律手段保护创新成果,可将独占策略分为正式策略和非正式策略,前者包括专利、版权、商标、注册设计等;后者包括商业机密、先动优势、互补资产、学习曲线优势等。独占策略的有效性取决于两个方面:①该独占策略能否有效阻止模仿;②若无法阻止模仿,独占策略能否有效保护企业的市场地位。例如,专利和商业机密能有效阻止或推迟模仿行为,而控制互补资产可保证企业的市场地位[11]。

2.1 正式策略

(1)专利。专利是政府部门授予新产品或新工艺发明人在规定的年限内独享创新成果的权利。一些学者研究发现,专利保护创新收益的效果并不显著[9-10,12]。其中一个重要原因是申请者必须完全公开创新信息,这就导致竞争者可能利用这些公开的信息进行外围研发[14]。另外,专利诉讼过程旷日持久且需要投入大量资源,而在此期间企业可能已经丧失了领先优势。Neuhausler发现,大公司比小公司更倾向于使用专利策略,因为大公司有更多的诉讼经验[17]。

虽然专利在保护创新收益方面的效果并不显著,但专利申请量却一直居高不下,这是由于专利除阻止模仿之外还有其他用途[12],Cohen等将其称为战略性用途,包括抢注竞争对手可能申请的外围专利,抬高企业谈判地位等[9]。与Levin等人的研究结果不同,Amara等发现专利保护创新收益的效果并非总是低于非正式策略,在某些行业,专利比非正式策略更加有效[10,18]。造成这种差异的原因可能是研究对象不同:Levin的调查对象为美国制造业中的大型企业,而Amara的调查对象是加拿大知识密集型行业中的大中型企业。也就是说,专利的有效性可能因行业和公司规模而异,这意味着独占策略有效性研究需要考虑作为影响因素的其他变量。

(2)其他正式策略。专利以外的其他正式策略包括版权、注册设计和商标等。版权多用于保护书籍、软件、工程设计图等知识产权,其与专利的区别在于创新成果无须具备重大价值,而只须具有独创性;注册设计是受法律保护的产品外观、形状、质地、材料等特征,但注册设计不保护工艺和技术创新。现有文献中对专利之外的正式策略研究较少,这里不再详述。

2.2 非正式策略

(1)互补性资产。互补性资产是指一项创新成果商业化所必需的其他资源,包括生产设施、销售渠道、售后服务、互补技术等[4]。在Teece的理论框架中,能否控制互补资产是创新者获利的关键,但他认为受独占机制 (外生给定)和互补资产属性 (专属还是通用)的制约,创新者并不总能控制互补资产,因而会出现 “产品成功了但企业失败了”的遗憾结果。

Levin和Harabi的研究均表明,销售或服务能力在保护创新 (特别是产品创新)收益方面的有效性较高[10,12]。Cohen等通过对美国和日本企业的调查也发现,互补制造能力的有效性仅次于先动优势[13]。然而,Milesi等针对阿根廷制造业的研究却发现,控制互补资产是最无效的非正式策略[11]。Milesi解释说,这可能是因为阿根廷企业的创新活动以引进设备为主,技术含量较低。

(2)商业机密。商业机密是指将企业的产品或工艺创新作为公司机密不与第三方共享,从而使企业比竞争对手更有技术优势。相较于专利策略而言,商业机密可避免因创新知识公开而带来的风险。

Cohen等调查了专利、先动优势、商业机密和互补资产在美国和日本的使用效果,发现商业机密在美国是比较有效的保护方式,但在日本却是最无效的保护策略[13]。由此看来,国别差异似乎是导致商业机密有效性差异的原因。然而这样的归纳显然是粗浅的,因为这二者之间看不出必然的逻辑关系,一定存在着某些更为一般性的因素,例如,不同国家的法律不同,因而企业的创新环境、知识流动性等因素不同,从而导致商业机密的有效性不同。可见,后续研究应该进一步从国别、行业等表面因素中提炼出更为一般的影响因素。

(3)先动优势。先动优势是指企业在竞争者之前持续开发创新,在创新率可持续的情况下,先行者可以在模仿者到来之前获得一段时间的垄断地位[11]。Harabi认为率先进入某领域的企业可利用领先时间建立顾客关系,控制供应商及分销商资源,通过增加模仿成本或顾客的转换成本设置进入壁垒,从而达到阻止或推迟模仿的目的。同时企业还可利用领先时间在制造或营销方面建立学习曲线优势或销售与服务优势[12]。

Levin等对美国大型企业的调查发现先动优势在保护工艺创新方面最有效[10];然而,Leiponen等以芬兰创新型小企业为样本的研究却发现,只有在合作研发的情况下创新企业才偏爱先动优势,如果研发项目不涉及与伙伴合作,这些小企业更倾向于使用商业机密来保护创新成果[19]。

(4)降低学习曲线优势。学习曲线表示单位产品生产时间或成本随累计产量增加而变化的趋势。随着累计产量的增加,企业可以改进产品设计、工艺设计、提高自动化水平及人员作业效率,还能够在生产组织以及其他资本投资等方面累积经验,因而单位产品的生产时间或成本将持续下降直至趋于平稳。率先创新的企业可在竞争者到来之前快速降低学习曲线从而形成竞争优势,也就是说,企业选择先动优势策略的同时也会达到快速降低学习曲线的效果[12]。朱爱辉等通过对中国制造企业的调查发现,对于产品创新而言学习曲线优势是最有效的独占策略[15]。

2.3 正式与非正式策略的关系

大多数研究者都把对比正式与非正式策略的有效性作为首要议题,然而也有一些学者认为正式与非正式策略并不是相互排斥的。企业可以同时选择多个独占策略以保护创新收益[11,18]。如Milesi等发现大多数公司使用不止一种独占策略保护创新收益[11]。Hurmelinna-Laukkanen等依据企业同时使用的各种独占策略的相对强度,将企业的策略组合划分为三种不同类型——微弱型独占组合、获得型独占组合及控制型独占组合。其中,控制型独占组合提供了显著的排他性和创新的可控性[8]。

3 独占策略有效性的影响因素研究

在研究各种独占策略有效性的同时,很多研究者也注意到了影响独占策略有效性的情境性因素,本文将这些因素归纳为以下四个方面。

3.1 行业因素

Harabi通过对127个行业的对比分析表明,成本优势策略在电力、机械和金属加工行业的有效性高于纺织服装业;商业机密在建筑业、钟表业中收效甚微[12];Blind等对德国企业的研究表明,在制造业专利比其他正式策略 (商标、实用新型等)更加有效[20],而在软件行业企业更倾向于使用版权而不是专利作为独占策略。

上述研究都是按照具体行业来分析独占策略的使用情况,理论抽象程度较低,因为他们并没有指出独占策略行业差异性的来源。也有一些研究者并不强调具体的行业,而是按某一维度的属性对行业进行分类,然后考察独占策略的有效性。例如,Arundel等按照模仿成本高低对行业进行分类,发现在模仿成本远低于创新成本的行业中,专利是一种很有效的独占策略[21]。在行业属性层面分析独占策略有效性,表现出较高的理论抽象程度。然而,一旦研究者建立起行业属性与独占策略有效性的联系,行业本身作为一个影响因素也就失去了存在的必要性。

3.2 企业特点

企业的规模和年龄是被广泛研究的两个影响因素。Amara等和Gallie发现,规模较大的企业更倾向于使用正式策略[18,22]。Cohen等发现小企业更愿意选择非正式策略[9]。对上述结果一个普遍被接受的解释是大企业通常拥有更多的资源及经验来实施复杂的正式策略,而小企业由于受到资源限制而无力实施。

除了规模和年龄外,也有研究者探讨企业的研发强度和研发方式对独占策略有效性的影响。研发强度是指企业中研发人员占员工总数的比例。Blind等发现,研发强度高的公司更愿意申请专利以激励研发人员或增加企业的对外谈判筹码[20]。Arundel指出,采用内部研发方式的企业更有可能选择商业机密,而采用合作研发方式的公司具有较高的专利使用率[14]。

3.3 创新技术和知识特点

Perez-Cano根据知识的可编码性、可观察性、复杂性和独立性来划分创新知识类型[23]。

(1)根据可编码性将知识分为显性知识和隐性知识。隐性知识主要来源于使用者的经验且无法用言语来描述,因此不容易被他人模仿;显性知识可编码性强,因此更容易被竞争者模仿。知识的可编码性越低,企业越倾向于使用商业机密保护创新收益[23]。

(2)可观察性反映了创新知识可被观察和检测的程度。对于服务创新来说知识的可观察性较高,因而模仿也更容易;对于产品创新来说知识的可观察性较低,因为只有通过逆向工程等手段才能观察产品的内部结构;工艺创新的可观察性更低,只有接触到该工艺过程的人才能观察到创新的内容。综上所述,从服务创新到产品创新再到工艺创新,知识的观察难度逐渐增加。一般来说,工艺创新比产品创新更适合于用商业机密来保护。

(3)Gopalakrishnan等从三个方面界定创新成果的复杂性,即创新的可分性、深奥性和原创性[24]。其中,可分性是指创新成果能被分割成几个独立部分的程度;深奥性是指理解创新成果的难度;原创性是指创新成果的新颖程度。高复杂程度的创新具备低可分性、高深奥性及高原创性的特点。简单知识具有高的可观察性且易于转移,因而更容易被模仿;复杂知识不易被观察和传播,因而被模仿的风险降低[23]。所以,对复杂创新而言,先动优势策略更为有效,因为复杂性增加了复制或模仿所需的时间[17]。

(4)根据独立程度可将创新知识分为系统知识和独立知识。系统知识必须借助额外的知识向量才能加以描述;而独立知识不需依赖其他知识向量,只需描述其本身就可被理解。知识的独立性决定了其可被独立运用的程度,换句话说,独立性越低的知识其运用过程越需要更多具有不同知识背景的人参与,因而实施模仿就越困难。创新知识的独立程度越低,越容易使用商业机密作为独占策略[23]。

3.4 创新类型 (产品创新、工艺创新)

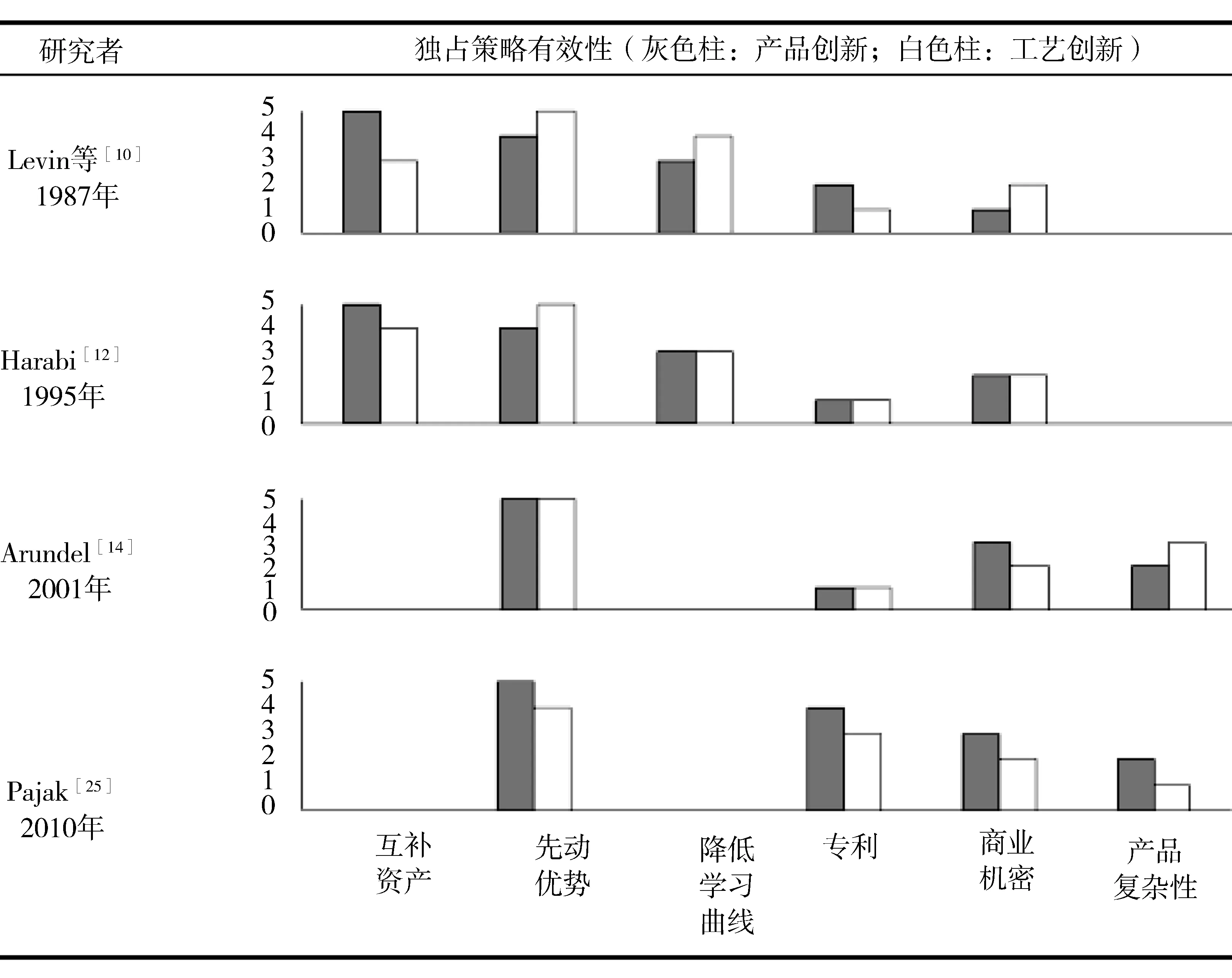

很多研究者将创新成果分为产品创新和工艺创新两种类型,针对每种创新类型探讨各种独占策略的有效性[10,2-14,25]。表1是在各位研究者得出的独占策略有效性排序基础上,通过编码绘制的有效性柱状图,编码的规则为排序最靠前的赋值为5,然后依次递减1。

分析表1可以得出几点认识:①总体来说,先动优势和互补资产是最有效的独占策略;降低学习曲线策略的有效性略低于前两者[10,12];在各种策略中,专利的有效性最低;②Levin等和Harabi发现先动优势保护工艺创新的效果优于产品创新[10,12];Pajak的研究结果正相反;而Arundel的研究表明先动优势的有效性在两种情形下无差异[13-14,25]。可见,先动优势对哪种创新类型更有效,结论并不确定;③对比不同研究者关于互补资产策略的研究结果同样表明区分两种创新类型的意义不大;④大多数研究者发现专利用于保护产品创新的效果优于工艺创新,而商业机密的情况正好相反。这一发现应该算是区分两种创新类型所带来的最大理论贡献。

表1产品创新和工艺创新情形下各种独占策略的有效性比较

4 结论与启示

近三十年来关于独占策略的研究,特别是实证研究,主要探讨了两个议题:一是各种独占策略的有效性;二是影响有效性的因素 (见图2)。尽管研究成果众多,但研究结论的一致性并不高。可以肯定的几点是:①非正式策略的有效性总体上高于正式策略;②在非正式策略中,先动优势的有效性最高,其次是互补资产和降低学习成本曲线;③在正式策略中,专利更多地被用来作为一种竞争战略工具而非狭义的保护收益的手段。

关于独占策略有效性的影响因素,研究者们主要考察了行业、企业自身特点、创新知识的特点以及创新类型。综合各种具体因素的研究,可以洞悉背后存在的两个根本因素,即模仿者实施模仿的难度和创新者实施独占的能力。例如已有的研究结论表明,创新知识的可编码性和可观察性越低,创新者越倾向于使用商业机密来保护创新收益[23],因为在这种情形下,模仿的难度较大而商业机密是最简单易行的策略;再比如,小企业比大企业更愿意使用商业机密等非正式策略[9,14,18,22],因为小企业缺少必要的经验和资源实施正式策略可能涉及的法律诉讼。

从Sun等人的文献计量分析可以看出[5],创新获利问题的研究范围越来越宽,已经远远超出单纯分析独占策略有效性及影响因素。但另一方面,根据本文的综述,作为早期提出的核心议题,它们并没有得到很好的回答,主要的缺陷表现为:①不同研究者对同一独占策略的有效性研究结论差异很大;②解释这些差异的影响因素又过于多样化,而且相互之间内涵重叠 (如先动优势与降低学习成本曲线),或者概括性不足 (例如以具体行业作为解释变量)。本文建议应该基于已有的研究成果进一步完善研究设计,推动创新获利理论走向成熟。具体的改进方向如下。

4.1 用客观的变量间关系研究代替主观意见调查

已有的独占策略有效性研究大多直接询问调查对象对各种独占策略有效性的看法[10,18],并由此判断独占策略在该企业的有效性。这就可能由于调查对象本身的主观性导致研究结果存在误差。所谓独占策略有效性,在科学的实证研究范式下,是指创新策略的使用程度在多大程度上解释了创新获利水平的差异。因此,在未来的研究中应设置度量创新获利水平的变量,并与独占策略使用程度进行相关分析和回归分析,相应地,将原有的 “影响因素”作为调节变量来处理。

4.2 进一步抽象独占策略有效性的影响因素

已有的研究提出了行业特征、企业特点、创新知识特性、创新类型等众多影响独占策略有效性的因素。由此带来的一个问题是理论框架越来越庞杂但规律却越来越不清晰。例如,按具体行业分析独占策略有效性,会因为行业种类繁杂而导致调查样本难以完全覆盖。再比如,Arundel等曾指出在模仿成本不同的行业中,企业偏好的独占策略不同[21],表面上看是行业影响了独占策略的有效性,但实际发挥作用的却是 “模仿成本”。越来越多的研究表明,这些影响因素之间是相互关联甚至是本质相同的,通过对这些影响因素相互比对、归纳提炼,有可能概括出抽象程度更高、适用性更强的调节变量。

4.3 引入案例研究方法

现有的关于独占策略的研究大多以实证方法为主而案例研究较少。1986年Teece正是基于多案例对比提出了创新获利理论[4],之后众多学者开始跟进,但却很少使用案例研究方法。实证分析方法虽然能得到可验证的结论却无法深入探讨其背后的机理,从而导致面对不一致的实证结果难以厘清头绪。Eisenhardt认为探索式案例研究能够深入挖掘现象背后的本质、探讨问题产生的原因,从而帮助人们更好地理解问题并得出可解释的论点[26]。目前针对独占策略有效性的研究并未形成一个框架清晰地理论体系,为此,建议在未来的研究中可引入探索式案例研究来加深对独占策略有效性的理解。

本文系统地回顾了独占策略研究的发展脉络并归纳出几个主要理论模块 (图2)。尽管不同研究者的结论还存在很大差异,但几点共同的认识 (第4节第1段)足以提醒我们,创新企业除了被动地等待知识产权保护的外部环境改善外,还可以主动采取策略性行为从创新中获利。例如,几乎所有的实证研究都表明,先动优势是最有效的独占策略,这意味着企业不能指望一朝创新成功便可长久受益,而是要抢在竞争者和模仿者之前持续进行创新。再比如,几乎所有实证研究都表明,控制互补资产是从创新中获利的关键,这意味着创新企业不能孤立地追求创新,而是应该把创新活动置于商业生态系统的背景下,控制整个生态系统而非仅仅保护自身的创新。这些理论成果为企业从创新中获利展示了美好的前景。