课程基地:推动学校文化创新的新平台

康燕 沈世红

摘要:江苏省普通高中课程基地项目立足江苏教育的实际,为高中学校的文化创新提供了崭新的平台。课程基地的建设从制度、物质、行为、精神等方面推动和引领了学校文化的创新。

关键词:课程基地;文化创新

中图分类号:G46 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2019)09A-0017-05

“立德树人”是国家赋予高中教育的根本任务和最高目标,这一核心命题能否在普通高中落地生根,离不开学校文化的滋养和引领。“文化”一词原本来源于拉丁文的“colere”,原本是指农耕和对植物的培育,现在则泛指人类社会的各种精神现象、人类所创造的一切物质及非物质产品的总和。学校文化既是普通高中优质发展的灵魂,又是高中学校核心价值观、综合办学水平及辦学特色的重要体现。当下不少高中的学校文化,看似百花齐放、各有千秋,实则同质各表、高度雷同,缺乏对校本文化基因的传承、缺乏对学校发展的顶层设计、缺乏对文化创新载体的长远思考。江苏省普通高中课程基地项目立足本土,为学校的文化创新提供了崭新的平台。

一、课程基地承接学校文化的创新

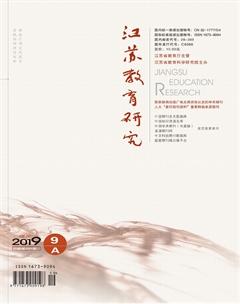

高中学校的学校文化应是一项不断建设、不断反思、不断提升的整体工程,林崇德教授等专家研制的中国“学生发展核心素养”模型显示:“全面发展的人”应是学校教育和学校文化的终极指向,也是高中教育的唯一目标(如图1)。

同样,基于这一时代命题的学校文化重建也需要物型的载体和平台。课程基地作为支持核心素养发展的物型教学环境,引导师生变革课堂教学与学习方式,努力探寻指向核心素养的教学变革路径。如镇江一中的“江苏省‘三生教育综合实践课程基地”(如图2),就是顺应了教育改革发展的新形势和新要求,构建了以“人”为本的学校教育文化体系,对学生核心素养的全面培育发挥了重要作用。

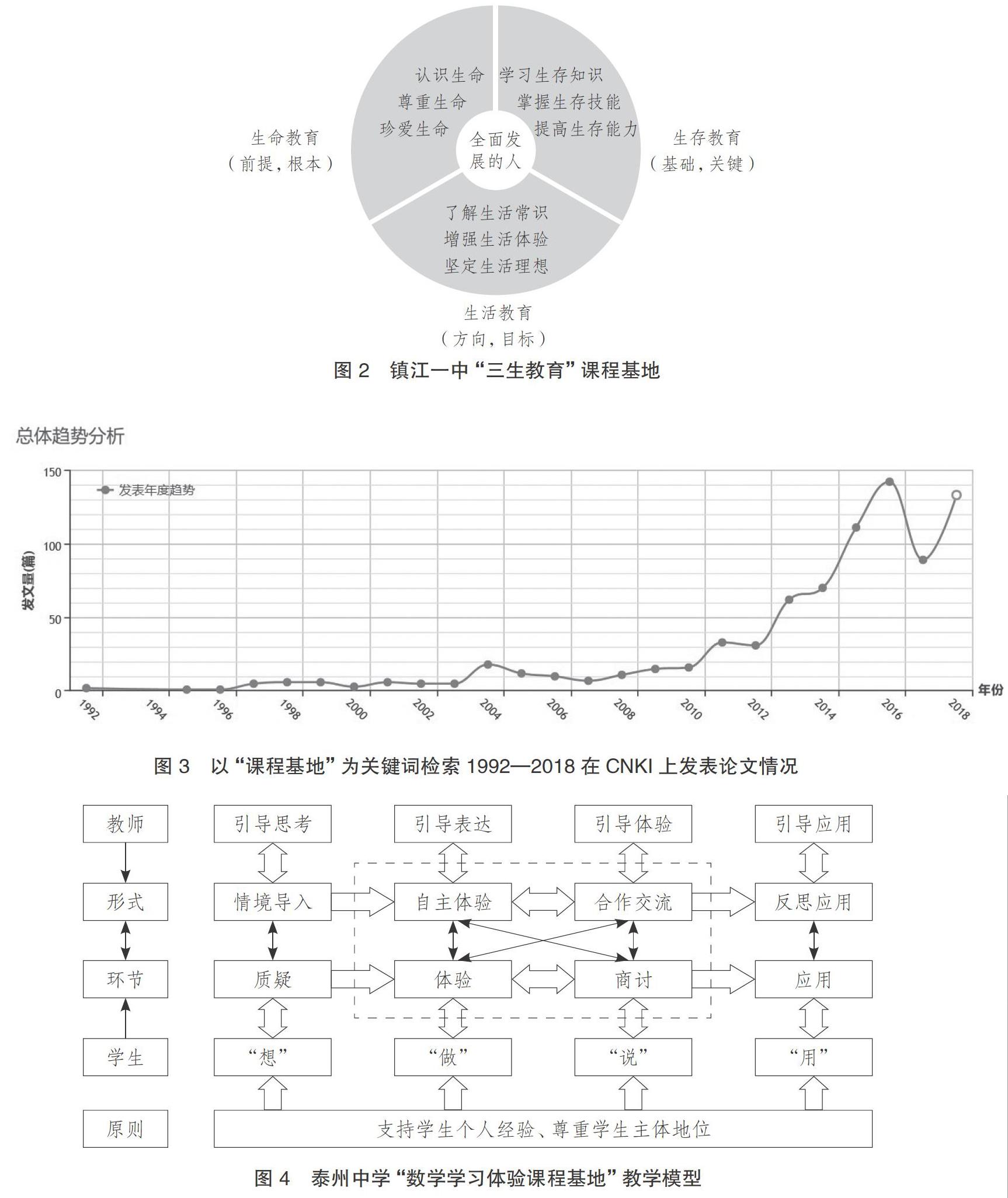

其实“课程基地”是一个发源于江苏高中教育教学改革的“原创性”词语。自江苏省教育厅2011年推出普通高中课程基地建设项目以来,普通高中课程基地已经走过了9个年头,立项了400多个省级普通高中课程基地建设项目,覆盖了全省65%以上的优质高中,为变革高中教与学的方式、提升学校办学质量、拓展学校办学空间、促进师生的双向发展和学校的文化建设做出了重大贡献,该项成果还获得了2018年国家基础教育教学成果一等奖。通过中国知网的文献检索发现,截止到2018年底,以“课程基地”为关键词检索CNKI,共计755篇论文,总体趋势分析如图3。

不难发现,直到2014年,在江苏省高中课程基地建设进入第四个年头,学校文化重建初见成效时,有关课程基地的研究论文才开始出现爆发式增长。以学校文化为关键词检索CNKI,共计15469篇论文。而CNKI上同时涉及两个主题的研究论文共计9篇。再以“学校文化”为主题并含“课程基地”为关键词的文章共计检索出122篇;以“课程基地”为主题并含“学校文化”为关键词的文章共计检索出2篇(2016年)。可见,基于课程基地的学校文化创新,在国内外几乎处于空白状态,亟待探索和完善。没有学校文化的创新就没有课程的品质化、校园的品质化和师生发展的品质化,学生的成长是需要学校文化的柔性浸润的,普通高中课程基地正成为普通高中学校“文化场”的特有标签。

普通高中课程基地作为新课改下普通高中育人模式转型的试验田,承担着先行先试、改革创新的重任,它可以纠偏由于应试教育所带来的学习目标窄化、单一,兴趣指向于升学驱动的问题。普通高中课程基地通过体验活动可以提升学生的核心素养,通过文化熏陶可以涵养师生的心灵,承接学校文化的创新。

二、课程基地推动学校文化的创新

基于普通高中课程基地的高中学校文化建设,不是空洞地停留在纸面的“文化符号”,它应该是浸润学校教育生活的“文化养份”,是学校文化建设的另一种方式。从学校文化的构成而言,包含制度文化、物质文化、行为文化、精神文化等,它融合了学校的文化底蕴、认知共识和创造精神等。在高中学校由普及向优质发展的进程中,最重要的是要凝练学校的文化内核,使其上升为学校的办学品质和学术坚持。但所有的文化都不是凭空产生的,它一定依托于校园的物理空间、师生的共同信仰、课程的价值追求、教育的行为方式等。普通高中课程基地为学校文化的创新提供了新的平台和际遇。

1.课程基地建设推动学校制度文化的创新

制度文化是校园文化的重要组成部分,它是学校在建设、发展和教育教学传承中所主动创造出来的有组织的规范体系,是学校文化要素之一。高中学校的制度文化不仅仅包括“教”和“学”制度的文化,还包括管理制度、课程制度、社团制度,甚至课程基地的场馆设计和建设制度等,它由学校师生共同构建、共同享有、共同表现。基于课程基地的学校文化建设必须要树立“以人为本”的理念,把师生还原成有思想、有需求、有情感的活生生的人,而不是一种简单的物质化资源。学校制度文化凝聚了学校在长期办学过程中积淀下来的智慧和成果,并在办学沿革和传递中内化为学校显性的文化标识,高中学校的生存和发展,一定离不开制度文化的建设。

当前,改变普通高中发展“同质化”现象的问题不断被提及,但显然不能为特色而特色,而应从学校制度文化层面来进行“顶层设计”。高中课程基地的建设改变了学校传统的“教”和“学”的方式,它更加关注学习环境、学习平台、学习方式等对学生发展的影响,这就必然推动着学校从制度文化层面去适应、去优化、去创新,以实现学校发展从外延向内涵的转变。如江苏省泰州中学的“数学学习体验课程基地”的课堂教学制度设计(见图4):

泰州中学通过数学课程基地的建设,数学学习从黑板上的数学变成了实验化的数学、情境化的数学、生活化的数学,学习观念变了、学习路径变了、学习策略变了,学习文化当然也随之改变,需要重新设计新的制度和模型来保障教学的顺利实施。图4中的虚线部分,就是学校通过设计新的教学模型,从制度文化层面保证了学生在学习中的中心地位,使学校的教学文化从应然走向实然,既保留了学校“千年书院百年名校”所遵从的“明体达用”的办学思想,又通过学校教学制度文化的建构,演化出“体用兼备,平实有为”的办学主张。这样的制度文化创新不仅影响数学一门学科,还会对学校的整体教学优化起到推动作用。