未来课程建设的校本化实践

秦晓华 曹广忠

【项目简介】

徐州高级中学坚持以“办走进生命的学校”为核心价值追求,致力于实现“让每一个学生过一种完整的校园生活”的共同愿景。学校于2013年启动未来课程建设,先后建成了汉画像石人文教育课程基地、高中STSE教育课程基地等省级课程基地,推进了素质体育机器人运动的校本化实践研究、“慢生长”德育路径创新等省级项目,科技与人文并举,德育与智育并重,课程与资源并行,旨在为学生提供更丰富的资源、更多样的机会、更全面的发展。高中STSE教育基地是学校系统建构未来课程过程中重要的一环,目的是把学生培养为既掌握现代科学技术,又能对科学技术的伦理价值进行正确判断,身心和谐发展的、面向未来的时代新人。

摘要:学校面临的最大挑战不是知识的传授,而是如何教会学生在真实的问题情境中运用所学的知识。徐州市高级中学的STSE教育课程打破了学科界限,实现了学科融通,通过构建指向学生核心素养和实践能力的课程体系,以情景化策略、任务驱动策略、项目化学习策略、问题解决策略探索指向合作探究的课程实践,致力于发展学生的核心素养,培养具有科学精神与人文底蕴的全面发展的时代新人。

关键词:未来课程;STSE教育;核心素养培育;实践能力

中图分类号:G420 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2019)09A-0022-06

有人这样描述人工智能时代:“在不久的将来,你将通过手表、衣服、眼镜和体内植入型传感器,与外界大量资源保持着永不间断的连接。”[1]有人甚至为这一天的到来设置了期限:2035年。人工智能时代何时到来不太好确定,但可以确定的是,它一定会到来。为了使今天的学生赢得未来,应该构建怎样的课程体系?是让他们埋头背诵那些长篇累牍、随时可以百度到的定义、公式?还是让他们机械训练、玩命刷题,在低水平的重复学习中固化那些考起来或许有用、生活工作中或许没用的低水平技能?如果真是如此的话,杜威的那句“如果我们用过去的方法教育现在的学生,就是在剥夺孩子们的未来”的预言将会变成现实,而更为严重的是剥夺学生的未来,也就是在剥夺人类的未来。

尤瓦尔·赫拉利在《今日简史》中专门用一章讨论了未来的教育,他提出学校教育的功能不能再定位于知识的输出,而应该着力于培养学生的“4C”素质(批判性思维,创新意识,合作、沟通)[2]。实际上,学生们面临的最大问题不是学习,而是社交障碍、自我情绪的控制等,而学校面临的最大挑战也不是知识的传授,而是如何教会学生在真实的问题情境中运用所学的知识。未来课程的最大特点就应该是将学术性知识与应用实践结合为一体。具体来说,未来课程应是多元的,以满足学生个性化选择需求;应是综合的,以培育完整的人;应是以学生的主体性活动的经验为中心组织的,使其在经历、体验与感悟中成长;应是任务型、项目化的,使其在实践中生成智慧;应是信息技术支撑的,以应对人工智能的挑战。应对未来的挑战,课程要回归生活,让学生真实地去参与、去实践、去体验、去感受;课程要回归社会,让每个学生运用真正的知识,探索真实的世界,解决真实的问题;课程要回归生命,让学生有机会体验生命中的各种波澜,最终以自己独特的方式绽放。

为进一步推进未来课程建设,徐州高级中学于2017年4月成功申报了江苏省“高中STSE教育课程基地”。STSE是科学(Science)、技术(Technology)、社会(Society)、环境(Environment)的简称,四者密切联系,相互影响,是一个有机统一整体。STSE教育是一种旨在培养学生科学素养,使学生参与科技决策,实现可持续发展的新兴教育思想[3]。综合国内外学者看法,STSE教育的基本内容如下:1.突出科学技术应用的社会环境;2.注重知识的运用,不仅仅是灌输现有知识;3.强调解决问题的教育技能;4.重视逻辑推理能力以及决策能力;5.面向未来的教育[4]。STSE教育中,科学与人文并举,打破了传统学科教学壁垒,实现了自然科学、社会科学和人文科学间的融合。STSE教育既是科学技术教育,更是一种情感教育,一种责任教育,一种具有人文情怀的科学素养的养成教育,直接指向学生核心素养培育。在STSE课程基地建设的过程中,我们对未来课程的样态进行了积极探索。

一、凝练指向核心素养的STSE教育课程目标

研究学生发展核心素养是落实立德树人根本任务的一项重要举措,也是适应世界教育改革发展趋势、提升我国教育国际竞争力的迫切需要。传统的理科教學重视的多是如何让学生迅速掌握科学技术,缺少对科学、技术伦理道德的深度思考,尤其缺少对其应用价值的理性分析与判断。然而,科学技术是一把双刃剑,一方面极大地推动了经济发展与社会进步,另一方面也不可避免地带来了一系列的负面效应,比如生态失衡、环境污染以及一系列的高科技危机等。纵观人类的历史,科学技术从没有像今天这样广泛而深入地影响着人类的生活。

课程因学生需要而诞生,是育人的载体。传统的高中教育大多以学科课程为主,课堂教学多是讲授灌输,学生在课堂上往往处于被动“静听”的状态,缺乏活动体验与感受。调查表明,这种单一的、单向的学科课程教学状态是不受学生欢迎的,也不能激发、调动学生的学习积极性,不利于创新精神的培养与实践能力的提升,不利于学生全面发展。学生需要动起来,走出课堂。他们更喜欢在实践中学习,更喜欢跨学科的活动课程。STSE教育课程面向学生真实的生活世界,打破了学科壁垒,超越了单一学科,溢出了教室的边界,通过重构课内外知识体系,把碎片化的知识系统化、结构化,打通了学科界限,实现了学科融通,让学生得以在真实的情境中探究、体验、交流、讨论。高起点、大综合、勤实践、深领悟是STSE教育课程的显著特点。

我们依托课程基地开发的STSE教育课程,不是简单的学科知识合并,而是紧密围绕STSE教育主题,面向生活、面向实践,基于问题、基于任务,以某门学科为逻辑起点,统整、勾连相关学科知识,有主次、有重点地提出问题、分析问题、解决问题。它始终强调学科是基础,不是“去学科”,而是基于学科,超越学科;不是“去国家课程”,而是坚持国家课程的校本化。未来社会发展需要的是既掌握现代科学技术,又具有人文情怀的德才兼备的中国特色社会主义建设者和接班人。故此,我们把“发展核心素养,培养具有科学精神与人文底蕴的全面发展的时代新人”确定为STSE教育课程目标。

二、构建指向实践能力的STSE教育课程体系

STSE教育课程体系是学校“未来课程”体系的重要组成部分,共同指向学生实践能力培育,即着力培养学生面对真实情境,解决真实问题的能力。

1.指向实践能力培育的学校“未来课程”体系

紧扣办学核心价值追求、育人目标与课程理念,注重课程顶层结构设计,建构指向实践能力培育的“未来课程”体系(见图1)。

学校未来课程体系建设的指导思想是:提供适应学生基础性学力的课程,促进学生有选择、主动而全面地发展;提供适应学生发展性学力的课程,促进学生有差异、健康而持续地发展;提供适应学生创新性学力的课程,促进学生有个性、独特而卓越地发展。在未来课程体系中,基础型课程是课程体系的主要板块,也是学生学习和掌握学术知识、提升实践能力的主渠道,而拓展型课程、研究型课程、生活经验课程是课程體系中具有特殊功能的重要组成部分,也最能体现课程个性和选择性,对学生个性化发展和卓越发展有极其重要的作用。基础型课程强调促进学生基本素养的形成和发展,由各学习领域体现共同基础要求的学科课程组成,是全体学生必修的课程。拓展型课程以培养学生自主意识、完善学生认知结构、提高学生自主规划和自主选择能力为宗旨,着眼于培养、激发和发展学生的兴趣、爱好,开发学生的潜能,促进学生个性发展和办学特色的形成,是一种体现不同基础要求的、具有一定开放性的课程。研究型课程是学生运用研究性学习方式,发现和提出问题,探究和解决问题,可以培养其创新精神、研究与实践能力、合作和发展意识的课程,也是全体学生限定选择修习的课程。生活经验课程是以系统化的生活实践活动为教育内容,以主体的经历经验为形式的综合实践课程。

未来课程的实施样态表现为:基础型课程按照学生的水平实施走班;拓展型课程由自由选择和必选相结合;研究型课程注重小组合作学习,学生可以自主选择学习内容。学校根据“设立专用教室,教师固定教室,学生流动上课”的实施原则,让学生根据自己的基础知识水平、学习能力、兴趣特长和今后的发展目标,自主选择走班学习,最大限度地尊重、关注每一个学生,为每一个学生的发展创造条件,使其潜能得到充分的发挥。

2.指向实践能力培育的STSE教育课程体系

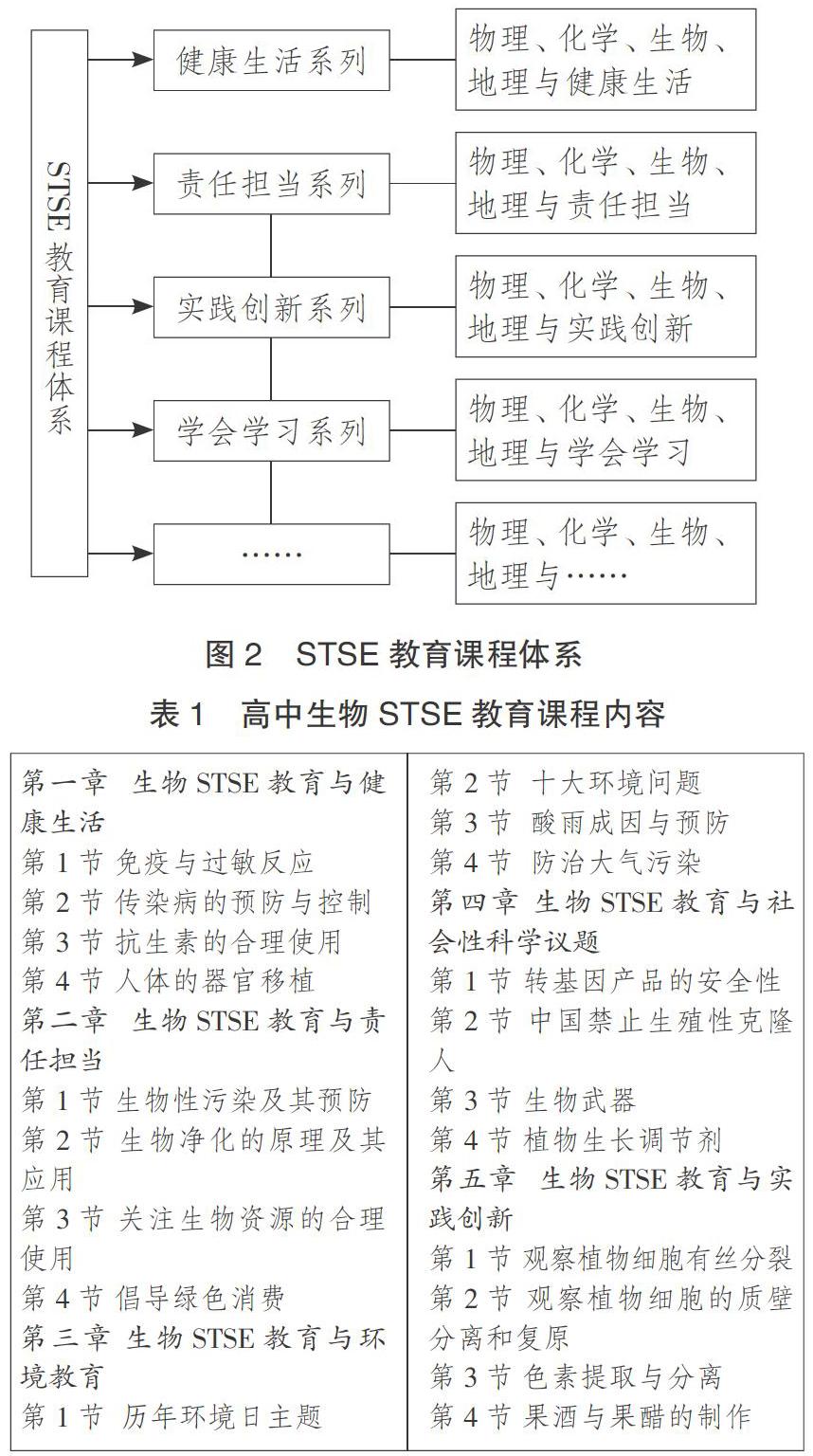

中国学生发展核心素养以培养“全面发展的人”为核心,分为文化基础、自主发展、社会参与三个方面,综合表现为人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新等六大素养。这一个中心、三个方面、六大素养的实现都离不开学生的实践。因此,我们从实践的维度,紧扣核心素养培育构建了健康生活系列、责任担当系列、实践创新系列、学会学习系列等校本课程(见图2)。

STSE教育课程的设置尽可能和现实问题相结合,课程的学习尽可能和项目化探究相结合,具体分类如下:

(1)健康生活课程强调加强学科与现实生活的联系,注重学科发展成果对人们健康生活影响的案例分析与讨论,包括健康与疾病、环境质量、科技发展前沿、传染病预防、预防伤害与自救互救、心理健康和精神卫生、学校卫生、口腔卫生、健康生活方式等内容。

(2)责任担当课程注重选取学科历史上破坏环境,影响人类生存与发展的典型案例进行教学。学生应能够以造福人类的态度和价值观,关注涉及相关社会议题,参与讨论并作出理性解释,辨别迷信和伪科学;形成生态意识,参与环境保护实践;具有正确发展观,能够结合本地资源开展科学实践,尝试解决现实生活中相关的问题。

(3)实践创新课程重点选取科学史上典型的学科创造创新案例、全国青少年科技发明创造创新典型案例、诺贝尔奖案例以及全国科学技术奖案例,开展创造创新竞赛活动。

(4)学会学习课程侧重于在真实的情境中引导学生运用观察、实验、探究、建模、辩论、分析与综合、归纳与判断等学习方法或思维方式解决具体问题,让学生学会学习,理解工具的改进对科学发展的重要推动作用。

依托高中STSE教育课程基地建设物态资源,项目组紧扣STSE教育主题,既发挥传统学科教学优势,又打破学科壁垒,面向真实的生活世界,让责任担当、实践创新、学会学习、健康生活等核心素养培育真实地发生。以高中生物STSE教育课程(内容见表1)为例,教师精选社会、生活、健康、科技、环境、实验等领域热点问题,使其主题化、项目化,带领学生以小组为单位,通过查阅资料、主题汇报、成果展示、小组辩论、动手实验等方式方法,让学生面对真实的情境解决具体真实的问题,真正培养了学生的实践能力,发展了核心素养。

三、探索指向合作探究的STSE教育课程实施策略

STSE教育课程努力打破传统课堂过分注重知识传授与考点解析的局限,让学习在解决真实情境问题的过程中发生、在活动与体验中发生、在合作探究中发生、在真实问题解决过程中发生。情境化、实践性、任务型,特别是项目化是其显著特征,与项目化学习密切相关的体验与探究、对话与交流、团队与合作等是主要学习方式。具体来说,我们实施了以下学习策略:

1.情境化策略

情境是“汤”,知识是“盐”。盐只有溶于汤才好入口,知识只有融入情境才好理解、消化和运用。概念的建立与规律的探究需要创设情境,应用知识解决具体问题应结合具体的情境,因此真实、具体、富有价值的问题解决情境是能力与素养培育的重要载体。

例如,在教学物理STSE教育课程内容“核能与环境保护”时,紧扣“初步了解核电站工作的原理及过程;知道传统能源及核能对社会、环境的影响,能以科学的、发展的眼光看待核能”这一教学目标,教师创设了以下情境:1.上网了解核能发展历程,观察核电站模型。2.根据我国核电站分布图,总结分布特点,分析其原因。3.在全球能源危机与核能安全的双重矛盾下,对于核能的利用,说出你的观点。4.甲乙二人均长期在核电站工作,经体检发现甲患一种由显性基因控制的遗传病,乙患有一种由隐性基因控制的遗传病,甲、乙二人的近亲中均未发现该种遗传病。甲、乙二人均向法院提出诉讼:因核泄漏导致基因突变造成遗传病,要求给予赔偿。他们胜诉的可能性有多少?

通過以上几个情境的创设,使“核能与环境保护”知识和认知变得具体化、形象化、生活化、生动化、问题化、思维化,从而顺利达成预设的教学目标,培育了学生的多种素养。

2. 任务驱动策略

任务驱动是指在学习的过程中,学生在教师的帮助下,紧紧围绕一个共同的任务活动中心,在强烈的问题动机的驱动下,通过对学习资源的积极主动应用,进行自主探索和互动协作的学习。任务驱动型学习让学生围绕任务展开探究学习,以任务的完成结果检验和总结学习过程。它改变了学生的学习状态,使学生主动建构可以探究、实践、运用、解决的富有智慧的学习体系。

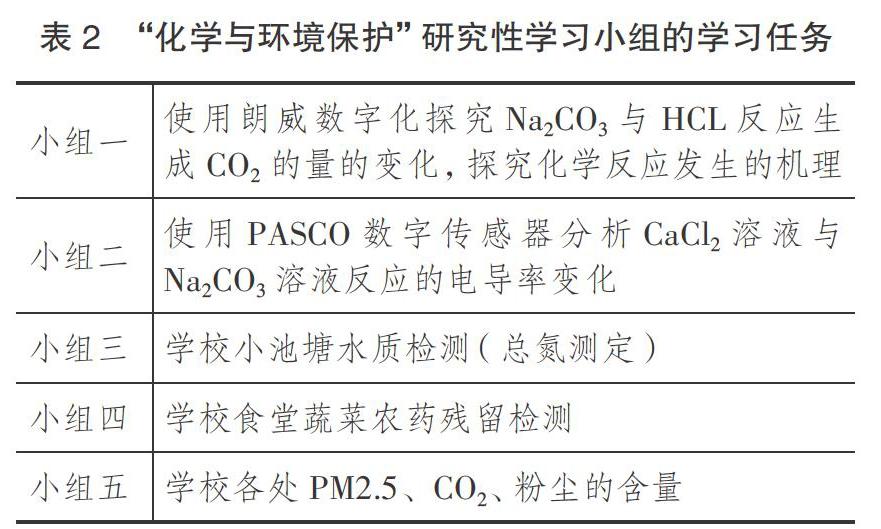

例如教学化学STSE教育课程内容“化学与环境保护”时,教师把学生分成五个研究性学习小组(见表2),指导各小组独立完成取样、检测、实验数据分析、得出结论等任务,最后交流展示。

通过任务的完成,学生学会了使用数字化仪器测量化学反应的发生过程,分析了化学反应的本质。同时,他们切实地感悟到化学与人类的衣、食、住、行密切相关,理解化学在促进人类健康、提供生活材料、保护环境等方面起着重要作用。

3. 项目化学习策略

项目化学习是一个改变学习方式、培养学习素养的有效教学手段。教育领域的项目化学习(Project based learning,简称PBL)可以追溯到杜威的“做中学”。近年来,随着全球范围内对于素养研究与实践的深入,项目化学习作为培养素养的一种重要手段得到了新的发展和实践。当前国际主流的项目化学习更强调设计思维和核心知识的理解,在做事中理解概念,形成专家思维,引发跨情境迁移[3]。高质量的项目化学习,被认为是素养时代最为重要的一种学习方式,它指向学习的本质。驱动性问题的设计、对大概念的追求、持续探究的过程性、指向核心知识等重要特征,使项目化学习具有很强的包容性。它既是一种学习方式,又是一种课程的结构方式,指向知识观的变革与人的心智的自由迁移。学习素养视角下的项目化学习设计主要包括如下几个关键点:指向核心知识的再建构,创建真实的驱动性问题和成果,用高阶学习带动低阶学习,将学习素养转化为持续的学习实践[6]。

例如,生物STSE教育课程中构建了社会性科学议题(Socioscientific Issues,简称SSI)这一项目化学习主题。社会性科学议题教育被认为是解决学生应用科学知识、理解科学本质、形成正确的科学观、培养参与社会决策能力以及道德伦理发展等问题的有效途径。在教学“转基因生物的安全性问题”时,通过对转基因生物的安全性等问题开展讨论、辩论,引导学生理性看待转基因生物的安全性问题,认同对转基因生物安全性问题讨论的必要性,养成参与社会问题讨论和承担社会责任的习惯,形成理性看待转基因生物安全性问题的科学态度。

4.问题解决策略

问题解决原本是认知心理学中的一个重要概念。广义的问题解决包括问题解决思维的运用及具体的解决问题的过程,而狭义的问题解决指的是解决问题过程中的思维方式和策略性知识。从语言习惯的角度来看,这里的问题解决是指广义的问题解决。学生在学校真正需要得到的不是单纯的知识,而是解决具体问题的能力和素养。核心素养就是对真实、复杂情境的认知、辨别、顿悟。

例如,教学地理STSE教育课程内容“大坝该不该建——以‘三峡大坝为例”时,可紧密围绕以下真实问题解决而展开:1. 为什么要建大坝?2.大坝怎么选址?大坝的建设还要考虑哪些因素?3.大坝会带来哪些不利影响?4.如果你是中国水利部部长,你会建议修建三峡大坝吗?如果有人主张“中国在长江及其支流加固堤坝并修建较小的水坝也能更快、更节省地满足中国的能源与防洪需求”,你会怎样回应?……这些真实的、跨学科的综合性问题探究,能够有效地促进学生问题解决能力的生成与提升。

四、STSE教育课程建设的成效与展望

自项目实践以来,STSE教育课程打破了学科界限,实现了学科融通,取得了较为显著的成效。STSE教育课程让学习在实践中发生,让学习在具体问题的解决中发生,提升了学生的综合素质。近年来,学生积极参加科技创新大赛、理化生奥林匹克竞赛,37人获省一、二等奖,达到了历史的顶峰。同时,STSE教育课程的实施让教师转变了教育观念,促进了教师的专业发展。教师的眼中不只是分数,更多的是学生的素养发展与健康成长。2018年,15位教师在江苏省青年教师业务能力比赛中获奖,10位教师在省级及以上学术期刊发表论文,1位教师论文获省师陶杯一等奖。STSE教育课程的实施变革了教与学方式,培育了“建构—探究”型教学文化,促进了学校办学品质的提升。近年来学校先后接待国内外的学习考察人员来访120余次。

课程是为“培养怎样的人”这个目标服务的。在接下来的探索中,我们将聚焦“4C”(即批判性思维与问题解决,创造性与主动学习,交流与合作,跨文化理解与全球视野)目标,持续推进未来课程建设,回应当下和未来社会对人才培养的期待。课程建设将进一步面向学生真实的生活世界,引导学生解决不确定的、复杂的综合问题;课程实施将进一步凸显“参与、互动、体验、探究”的特点,鼓励学生亲自动手、身临其境、现场体验,让他们从单纯的书本学习转变到实践学习,转变到基于问题解决的探究学习上来,真正促进教与学方式的变革,促进“建构—探究”型教学文化的形成,让核心素养的培育得以落地、落实。

参考文献:

[1]泰德·丁特史密斯.未来的学校[M].杭州:浙江人民出版社, 2018:24-25.

[2]尤瓦尔·赫拉利.今日简史 人类命运大议题[M]. 林俊宏,译.北京:中信出版社, 2018:254.

[3][5]甘露.例谈地理STSE课程问题情境的设置[J].课程教学研究, 2016(7):67-70.

[4]赵天旭.基于STSE理念的地理信息技术校本课程的开发与实施行动研究[D].广州:广州大学, 2012:2-4.

[6]夏雪梅.项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土实践[M].北京:教育科学出版社, 2018:6-13.

责任编辑:李韦

Abstract: The biggest challenge of school is not transmission of knowledge but teaching student how to use their knowledge in reality. The STSE education curriculum has broken the disciplinary bonds and achieved the integration of different subjects. Meanwhile, we have constructed the curriculum systems oriented towards students core accomplishments and practical competence, and we have also employed such strategies as situation-based, task-driven, project-based and problem-solving strategies to explore the curriculum practice directed at cooperative enquiry, so that we can develop students core accomplishments and cultivate the new talents of the times with scientific spirits and humanity in a well-rounded way.

Key words: future curriculum; STSE education; core accomplishment cultivation; practical ability