亲近乡土绽放七彩童年

潘红 朱媛媛

【项目简介】

从2009年开始,宿迁市实验小学幼儿园围绕如何挖掘利用幼儿身边的乡土资源开展了一系列课程园本化的实践研究。2012年,课题“乡土教育资源在主题活动中的应用研究”被江苏省教育科学规划领导办公室评为“第二届精品课题”。2013年该研究项目在“2013年江苏省教学成果奖(基础教育类)”中荣获二等奖,积累形成了一系列园本化的主题活动案例,逐步构建了追随儿童、亲近乡土的园本课程理论。在此研究基础上,2016年幼儿园以“基于乡土教育资源的园本课程实践”为题成功申报了江苏省基础教育前瞻性教学改革实验项目。三年多来,研究团队在基于儿童立场的背景下积极探索,总结出如何有效挖掘利用乡土资源、幼儿自主体验式学习范式、园本课程优化路径等研究成果,形成全市农村5所实验基地、9个省市级课题等多元融入的研究网络,引领、辐射、带动更多的园所关注幼儿的需求、善用身边的资源、“活化”园本课程,推动幼儿、教师、家长、区域共同发展。

摘要:幼儿园可基于乡土教育资源的园本课程实践,在幼儿发展需求的前提下,通过有效开发和挖掘乡土教育资源,调整、补充、优化现有的课程内容,在新课程理念引领下,以主题课程为载体,以日常教学为依托,逐步构建适合本园乃至宿迁地区的幼儿园园本课程方案。自研究以来,该项目组围绕研究中的问题,变革一日活动组织各环节,结合幼儿的需求去有效挖掘利用身边的乡土教育资源,在多形式的园本化乡土活动中,真正让幼儿亲近乡土、感受乡土、体验乡土,在过程中培养幼儿自主实践、探究等学习品质,让爱家乡、爱祖国的美好情感沁入幼儿的心田,满足当前本地区幼儿、教师、家长共同成长的实际需要。

关键词:乡土教育资源;园本课程;课程实践

中图分类号:G610 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2019)09A-0028-06

一、项目实施的内涵

幼儿园的园本课程方案是一个有意图而可灵活调整的开放的系统,它为幼儿园提供了建构课程体系的基本框架和一种范式[1]。由于每所幼儿园所处的地域、文化背景不同,经济发展水平不一,固定的教材无法满足每所幼儿园、每个班级和每个幼儿的个性特点,在日常课程实施的过程中,需要教师进一步调整、更新、优化课程。如果一味地“生搬硬套”、原封不动地实施预设的课程计划内容,不能够结合幼儿的兴趣和需要去变化环境、变化活动形式,课程的实施便缺乏生命力。

我们幼儿园现在所用的参考教材,是由省中小学教研室编著的《幼儿园综合活动课程》,此教材以一个一个的主题式内容为轴线,融合了多个领域的活动,对我们日常的教育活动具有积极、全面的指导意义,但方案设计部分内容由于资源背景有所不同,地处苏北的幼教工作者在使用的过程中经常遇到有些主题活动内容不适宜本地区实际,教学内容远离当地孩子的生活,导致有些活动无法实施的问题。因此,幼儿园基于幼儿立场下以多种方式挖掘、融入各类乡土教育资源,形成具有本园特色的课程内容,意义非凡。

我们的家乡——宿迁,被乾隆皇帝盛赞为“第一江山春好处”,是一座风景秀丽、物产富饶、资源多样的美丽小城。近年宿迁市又成功申报了全国文明城市,城市面貌正在呈现出日新月异的变化……课程实施的宝贵教育资源就在幼儿的身边。如何挖掘利用身边的这些“活教材”,不断调整幼儿园的主题活动,将“本土化”教育资源充分利用起来,才能真正让我们的园本课程更加贴近幼儿,适合本园、本地区的实际。

通过本项目研究,我们从课程建构、实施的视角,从“以教师为主设计实施”转变为“以幼儿为主,追随兴趣自发生成”的幼儿园课程体系,从關注文本、关注教材中跳出,更多去关注、追随幼儿的兴趣需求,关注环境、关注材料,多种形式把乡土教育资源有机融入主题活动,在不断的跟进探索中,在与环境材料的互动中,与幼儿的互动中,不断优化、调整、生成课程,让课程内容更贴近幼儿的发展需求,构建更具有家乡特色、适合家乡幼儿的园本特色课程,让爱家乡、爱祖国的美好情感沁入幼儿的心田。我们以研究促进教师专业发展,增强教师开发课程资源和课程实施的能力,创新家园活动方式,鼓励家长积极参与幼儿园活动,提升家长、社会对幼儿园教育的理解、支持。

二、项目核心概念的理解及整体架构

乡土,是处所或地方之意,是指人生长的地方或祖籍,是亲朋共居,人们交往的地方,即我们出生、成长的地方。在此所指的是我们所处的生态城市——江苏省宿迁市。

乡土教育资源,即指具有本地域特点,对幼儿有一定教育意义的各种资源,包括宿迁地区的风土人情、名胜古迹、丰富物产等多种区域性教育资源、幼儿园教育资源、家庭教育资源三个方面。

园本课程,是指以幼儿、幼儿园之“本”为基础的课程,是当下师幼共同探索的过程中,自然生长起来的与本园幼儿、教师、园所实际、地区特点等相融合的课程。这里所指的是开发具有地方特色的园本化的课程体系。

本项目旨在新课程理念引领下,在江苏省教育科学“十一五”立项课题“乡土教育资源在主题活动中的应用研究”的研究基础上,继续以挖掘利用身边的各种教育资源为切入点,在一日活动中去“活化”我们的园本课程,进一步研究在幼儿园园本化课程开发的过程中如何有机结合、利用乡土教育资源,发挥乡土教育资源优势,不断调整、优化主题课程,形成更加优化、更加适合本地区特点的园本特色课程。我们试图逐步构建适合我园乃至宿迁地区的幼儿园园本课程操作范式,使得我们的课程成为贴近幼儿生活和发展需求的真实的教育过程,更加突显园本课程的本土化、生活化、整合性、开放性、主体性等特点,真正使幼儿的学习过程变成一个富有个性化、创造性的过程,使幼儿、教师、家长回归乡土、体验生活、共同成长。

三、项目的有效实施

幼儿园的园本课程方案是一个有意图而可灵活调整的开放的系统。该项目是在基于儿童立场的背景下,去探寻挖掘和利用周边的乡土资源、优化园本课程建设范式的过程,以促进师生、家园共同的发展为根本目的,紧紧围绕“分析现状—挖掘资源—优化课程”循环递进的基本路径,不断优化课程体系。

(一)创新方式,推进研究

教师是研究顺利开展的基础。研究之初,正值课程游戏化项目全面实施之际。结合课改新理念,项目组将规范项目组管理、转变研究人员教育观念、组织研究成员的专业理论知识学习和培训等工作放在第一位。成立项目实施团队、明确分工,制定“项目研究工作具体要求”,使得全体参与人员凝心聚力共同研究。对于培训针对性不强、走过场、“灌输式”研究方式居多的现象,围绕“发现乡土资源—研究乡土资源—利用乡土资源”三个方面,开展“针对性、沉浸式、协作式”的乡土资源研究活动,如“读书分享”“QQ群话题式研讨”“一日活动组织策略研磨”“案例分享”等,探讨如何在满足幼儿兴趣的基础上去挖掘和利用身边的乡土资源,去调整一日活动作息时间,实施弹性管理,改变餐点组织方式,引领教师学会观察,准确理解儿童的行为……让课程实施更贴近幼儿的需求。我园定期开展“开放式游戏”“支持性环境创设”实地观摩、交流研讨等形式,借助经常性、现场性、互动性、研讨性的现场观摩学习和探讨,在相互展示、相互学习、相互研讨的过程中取长补短,将“亲近乡土活用资源”带入全园各班级,促进项目实施效果。规范的管理、扎实有效的研究策略,确保了项目的稳步推进。

(二)挖掘筛选,巧用资源

环境和材料是课程实施的基础。项目组从分析调查研究入手,开展基于教师、幼儿、家长的《乡土教育资源》问卷调查,了解不同群体对于乡土资源的理解;开展家长资源、园内资源、周边资源等调查、整理工作,明晰资源基础;开展开放式游戏探究,去除原有的固定游戏点,将材料归拢,由孩子们进行选择、分类,建立班级、公共资源共享区,优化户外游戏环境、增添游戏材料,为孩子们自主选择材料,建构游戏做好准备……使得每一处环境都成为孩子们自己喜欢的游戏场,不断梳理形成“乡土资源包”。同时,以“多元互动”为切入点,探索班级环境本身、环境与幼儿、环境与材料、环境与活动以及家长之间的最大限度的多元互动,使各类乡土资源的特性发挥得恰到好处,为幼儿的各类活动提供支持。

1.巧用乡土资源,打造乡土教育环境

环境创设过程让幼儿参与其中,“用什么材料、怎样使用、需要哪些区角”等都充分和幼儿商讨,如师幼、家长共同搜集富有乡土特色的稻草、树枝、树叶、芦苇、贝壳、石头,各种废旧材料包装盒、光盘、月饼盒、纸杯、彩笔、瓶瓶罐罐……“不怕你没用到,就怕你没想到”,一樣样不起眼的材料,变成了孩子们的游戏材料、装饰材料,让幼儿在有限的空间内领略了无限空间的美好,感受到了“我的家乡什么都是宝!”既提高了幼儿发现美、创造美的能力,又自然地萌发了赞美家乡、热爱家乡的美好情感。

2.走近乡土资源,亲近乡土体验探究

在项目实施过程中,我们充分利用周边的一些乡土教育资源、家长资源,整合现有的课程内容,将活动从园内延伸到园外,让家长从观望到参与其中,让幼儿在真实的生活情景中去体验、感受生活,让我们的课程更多样、更生动。如,结合季节、节日,和孩子、家长共同商讨,自主开展各种形式的“家园活动”,如“浓情三八节”“包粽子过端阳” “参观邮局”“走进电视台”“京东之旅”“参观消防支队”等等。让幼儿更直观、更轻松地积累社会经验,促进家园间关系的和谐与融洽,在浓浓的亲情中让孩子们进一步感受家乡之美。

3.活化乡土资源,开展乡土特色游戏

我们提倡创造性地使用乡土材料,师生共同筛选材料,创作多元游戏,从小增强节约意识、环保意识。如“水桶变身秀”户外游戏,围绕自由、自主、开放、愉悦的游戏精神,利用身边的废旧纯净水桶,幼儿、家长、教师共同商讨“如何用?怎么用?”共同动手将其进行改造和装饰,根据游戏自主增加PVC管、多向接口、绳子、竹竿等材料。过程中,如何玩、怎样玩、玩什么、选择哪些材料,均由孩子们自己做主,孩子们自发合作、自由创作出“快乐骑车”“跑步机”“迷你小推车”“快乐迷宫”等多种游戏玩法,在多变、多玩中孩子体会到了快乐、发展了综合能力。

4.升华乡土资源,开展乡土专题活动

项目研究过程中,升华了乡土资源,在年级组、幼儿园范围内组织了形式多样的综合性活动,搭建了以家庭为核心、以幼儿为主体、以幼儿园为主导的各种展示平台,如在“‘爱我家乡创意手工作品展评活动”中,共收到中、大班幼儿近600件参赛作品。其中不少作品主题鲜明,选材独特,设计构思富有创意,如用杨树皮制作的“猫头鹰”、用家乡名酒洋河酒盒制作的“机器人”、特产八集小花生壳和花生皮制作的精美作品“梅花”……家长、孩子积极参与,共同制作,很好地展示了家乡宿迁的美丽与富饶,展示了家长和孩子们的聪明智慧,为我园艺术教育再添一抹绚丽的色彩。

(三)辐射引领,拓展参与面

形成教研团队是扩大研究面的有力途径。我园组建课题研究体,积极鼓励更多的教师参与到项目中来,围绕乡土资源的挖掘利用等方面,从社区资源、班级特色主题、种植园地、乡土德育课程、民间传统游戏等多个方面,引导园内教师积极申报课题。以此项目为总领,包括2个省级课题、5个市级课题、2个区级课题的子项目研究网络,以课题研究带动集团、全园教师共同参与到项目研究中;组建项目研究联动体,项目组通过和农村5所农村园结对、2届乡村骨干教师培育站、1个名师工作室等组织形成研究联动体,分享研究经验,不断拓展研究的范围和成效;组建乡土资源课程审议小组,由有经验的骨干教师引领,利用集体备课、集体教研的时间,共同筛选、调整、捕捉、审议幼儿感兴趣的活动课程。从关注集体教学,到更多地关注幼儿的已有经验与兴趣,结合本地资源和本班幼儿实际情况以及节日、季节等,去变革集体备课的方式,实施小组化的课程审视,使得课程内容更为贴近幼儿的需要。

(四)追随兴趣,优化课程

针对现用参考教材,我们将陈鹤琴先生的“活教育”理念与乡土教育资源有机地融入主题活动中,结合幼儿兴趣点、本园、本地区实际情况,有机填补,灵活调整……多形式调整、补充、整合、优化课程。

1.调整补充渗透,优化完善原有主题方案

日常教学中,我们针对性地将一些孩子们关注的、有教育价值的乡土资源有机填补、渗透到原有课程活动之中,去灵活调整、丰富课程内容,确保活动更贴近幼儿的生活实际。以此有效挖掘和利用乡土教育资源,充分满足本地区幼儿的需求,为日常课程注入新的“血液”,激发幼儿参与的活力,从而逐步地形成一个个既符合新课程理念,又具有生命力的幼儿园园本课程体系。如在大班课程方案“爱我家乡”中增加了宿迁地图、蓝色经典瓶子、酒盒等多种材料,孩子们自主开展了“家乡美食品尝会”“欢迎到宿迁旅游”“蓝色经典酒瓶装饰”等活动内容,通过开放式的、生活化的教育活动的开展,让孩子们在游戏中、交流中感受到“家乡处处都是宝”,爱家乡、爱祖國的情感油然而生。

2.结合节日和季节,灵活增加乡土教育内容

在基本的活动中,要解放孩子们的头脑、双手、双脚和时间、空间,使他们充分得到自由的生活,从自由的生活中得到充分的教育[2]。我们在乡土教育资源选择利用中充分引导幼儿探究实践、在亲近自然中感知和认识自然。比如在美丽的春天,大班开展了“好吃的荠菜”亲子活动,教师、家长和孩子一起利用周末到大自然中去挖荠菜,然后到班级参加包饺子活动。活动中孩子们查一查、摸一摸、说一说荠菜是什么样的,家长们介绍荠菜可以制作哪些美味的菜肴,孩子们和家长、老师一起动手,擀皮子、包荠菜饺子……

3.基于幼儿需求,生成系列园本课程

站在儿童角度才是课程的真开始。在基于乡土资源的园本课程构建中,我们围绕“观察—计划—支持—推进”的循环路径与操作经验,在陪伴孩子游戏、生活中,去激发幼儿超越生活的发展诉求,“活化”我们的课程。过程中,园内、园外等乡土资源都成为孩子们探究、游戏、活动的主题。如幼儿园里的自然资源也是孩子们探索的课程,在桃花开、结桃子的整个过程中,孩子们积极去观察、发现,用不同的方式表现对桃树的喜爱。孩子们发现幼儿园里的桃子变红了,并开展了制作关爱的标志、准备工具、采摘桃子、数桃、吃桃等活动。

四、项目实施的成效

经过三年多的深入研究,围绕“追随儿童 亲近乡土”这一主线,初步架构了多个来自幼儿兴趣、拓展幼儿经验的灵动的幼儿园园本课程方案,初建自主探究的游戏范式,有效地提升了所有参与者的综合素养。

(一)架构园本课程优化体系

我们根据孩子的兴趣需求,通过课程审议、分析和研究,提供机会让幼儿亲近自然、了解社会,过程中学会合作、展示自我,在不断调整优化课程的过程中,打破“一园一本”的课程实施状态,课程开发的主体从由教师发起为主,更多地转向幼儿,课程从统一走向多样、适切,从单一走向整合、多元,使得我们的课程更加适合本班儿童的已有经验和兴趣需要。在观察、尊重、激活的基础上逐步生成了“我爱我的家乡——桥”“我爱我的家乡——沙子大探秘”“我爱我的幼儿园——桃树”“我爱我的幼儿园——种子大探秘”等多个园本主题活动课程方案,促进了幼儿、教师、家长共同成长,扩展和丰富了家乡文化的内涵。具体课程方案如下:

“我爱我的家乡——桥”。随着经济的发展,孩子们身边的城市也发生着变化,根据孩子的兴趣我们生成了“家乡的桥”园本课程。我们通过搜集家乡的桥的相关资源、讨论提出关于桥的各种问题:桥是什么样的?桥是怎样建成的?什么时候开始有桥的?没有桥之前是什么样的?等等。师生共同创设支持性主题环境:我见过的桥、我知道的桥、宿迁的大桥、中国的大桥、世界上的大桥等。孩子们自主观察、探究这些桥梁是怎样的建造的,它们有什么不同,大家一起找来木板、纸筒、奶罐等材料,摆一摆、搭一搭,用画笔画一画。孩子们用不同形式呈现家乡形状各异的桥。大家共同想办法,共同解决建桥中的难题,促进活动不断地深化,在开放、多元的游戏情景中让孩子们体验了桥梁工人的艰辛和伟大,真正地感受到了家乡的变化给我们带来的便利,激发了孩子立志长大以后为建设家乡做贡献的美好情感。

“课程故事”系列。在日常活动中,项目组教师能够去观察幼儿的游戏,去挖掘有价值的教育信息,生成多个园本化的“课程故事”:兴趣点引发的“油塔搭建记”“稻草人”“走进纸王国”;自然探究形成的“有趣的西瓜虫”“种子的探索”“亲亲桃花”“小鸡来啦”;形成以绘本为中介的主题课程“长颈鹿怎么叫妈妈”“点点点”,分析绘本蕴含的教育价值与特点,根据绘本的特点研究教学的步骤,促进幼儿的深度学习与发展……借助QQ群分享,带动全园教师明晰如何在日常活动中去捕捉孩子的兴趣点,生成一系列孩子感兴趣的“课程故事”。

在基于乡土资源的园本课程构建中,我们在陪伴孩子游戏、生活中,去激发幼儿超越生活的发展诉求,“活化”我们的课程。

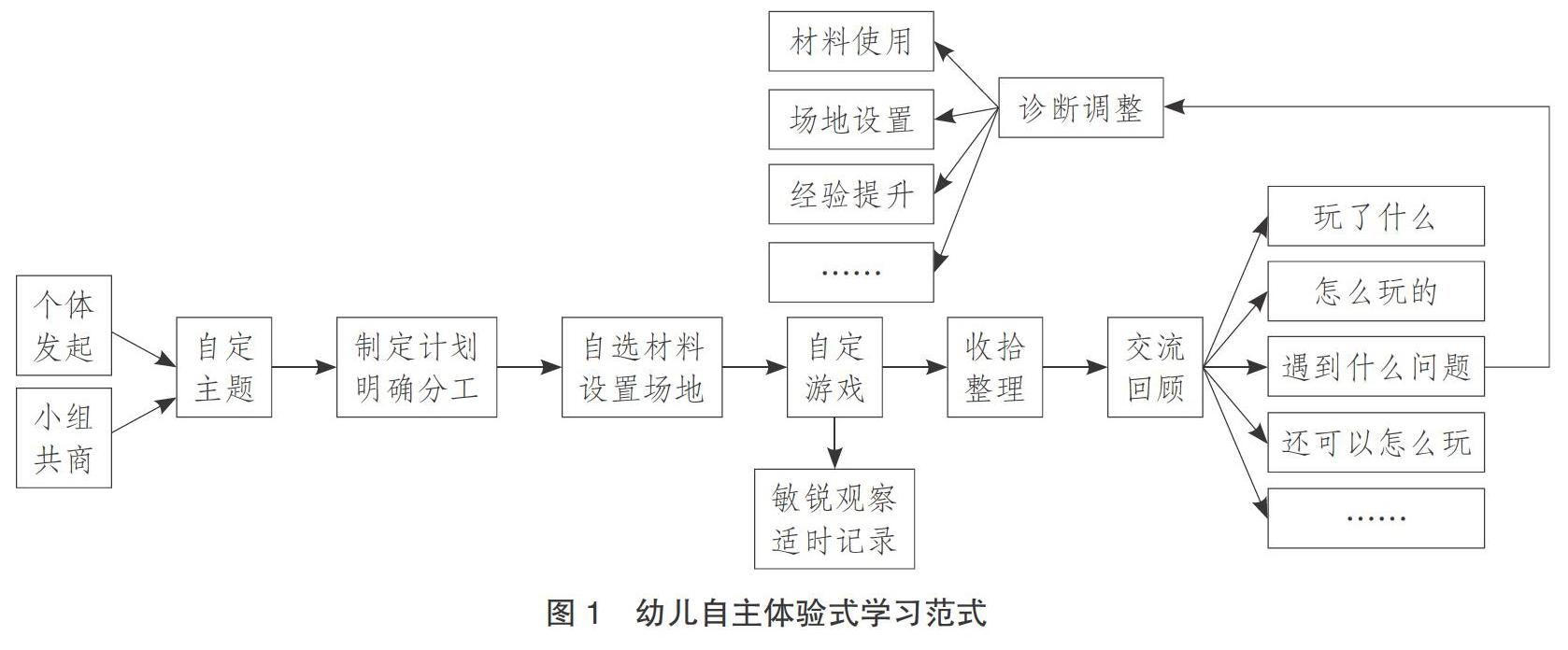

(二)初建幼儿自主体验式学习范式

在挖掘乡土资源、形成园本课程的过程中,了解幼儿的学习特点,充分调动幼儿多种感官,全身心地投入和关注,去探索、体验、交往和表现,总结出幼儿自主观察、自主探索、自主操作的体验式自主学习方式。如在开放式的社会性游戏中,教师尊重幼儿的想法,给予充分游戏的时间和空间,通过个体发起或小组协商,放手让孩子们自定游戏主题、自选游戏伙伴、自主选择游戏材料、真正自主游戏。教师通过观察儿童需要,梳理筛选资源,有效调整,增强各类资源的融合利用,在不断地与幼儿交流反馈中,真正让游戏属于孩子,去推动幼儿的游戏向高水平发展。操作流程见图1:

现在孩子们成了活动的主人,他们会主动去探索、去操作、去发现身边的事物,还会一起讨论、解决问题,他们不再被老师“安排”做这个、学那个,而更多的是自发地几个人聚在一起商量玩什么、怎么玩,合作寻找材料。他们争着将自己的玩法告诉同伴,共同去完成设想,体验成功。他们热情地邀请朋友们、老师们去玩一玩,分享快乐。通过该项目的实践,教师更懂得去尊重幼儿,在自由、自主的游戏中真正感受到开放式游戏带给孩子的价值、快乐。

(三)推动教师的专业化成长

通过研究,项目组全体教师形成共识:要成为一名紧跟时代发展、走在教改前列的教师,必须树立终身学习的理念,向书本学,向同伴学,向家长学,向孩子学。现在的项目组教师善于总结,勤于学习,教学研究更多地走进“真实”的幼儿游戏与生活现场(包括视频、图片、文字记录等),直面关于“游戏”、关于“活动”、关于“课程”的真問题与真困惑。以“有图有真相”“小组参与”“层层深入”的递进式教研,引领教师持续地进行沉浸式研讨,从而共同探求有效的解决策略,不断提高自身的理论水平和实践能力,形成了人人参与、乐于探索的浓厚学习、研究、改革氛围,进一步建构了开拓进取、大胆创新、勇于实践、共同努力、互相协作的研究团队。我们的教师也成长为观察者、追随者、反思者,更多地去观察幼儿、尊重幼儿,在不断分析、审视、优化课程内容的过程中,提升了教育行为的适宜性,促进了专业素养的快速提升。

(四)增进家园之间的有效互动

父母是孩子的第一任教师。通过研究,我们有效地与家长进行沟通,让家长参与到日常的研究中,了解我们的研究意义、研究目标,使得家长成为研究顺利开展的有力支持者。如在日常研究中,家长能和孩子一起搜集相关的资料、一起进行小制作、一起带领孩子们去观察我们美丽的家乡等等。家长的教育观念也有了明显的转变,平时对孩子身上显现的创造性火花能给予有效的支持和引导,对身边的乡土化资源有了进一步的认识。家长的参与有效地帮助项目组教师拓宽了研究思路,及时全面地了解幼儿发展情况,增强了幼儿的综合能力。

五、项目研究存在的主要问题及设想

本项目研究针对我园主题活动开展现状,从不同的角度去充分挖掘乡土资源,使得主题活动课程更为丰富与完善,形成适合当地实际的幼儿园园本课程,但受制于研究者自身的研究能力与专业水平,研究中还存在研究理论凝练不足、科学评价体系仍需探索等问题。下一步项目组将充分利用乡土资源充实游戏环境,凸显研究主旨;不断拓展活动形式,充分挖掘各种资源,增加社会实践活动,丰富课程内容;充分发挥已开发的乡土材料,充实孩子各种游戏材料;在研究实施过程中,继续不断结合孩子的兴趣点,生成各种微课程。

实践研究证明,基于乡土教育资源的园本课程是“生命课程”,核心价值是充实幼儿的生活,促进幼儿的生命;是“动态课程”,在幼儿园课程实施中,充分挖掘乡土资源的教育价值,提供机会让幼儿去亲近乡土,师幼在探究学习中充分挖掘乡土资源,不仅是创新教学的重要途径,更重要的是它给每一位幼儿提供了探究的机会。该项目促进了幼儿、教师、家长、园所、区域共同发展和提高,让家乡的本土文化走进孩子的心灵,热爱家乡的情感在孩子们的心中“生根发芽”,让幼儿快乐成长。

参考文献:

[1]浙江省《幼儿园课程指导》编写委员会.幼儿园课程指导 教育活动设计(中班下册)[M].北京:新时代出版社. 2003:1-2.

[2]中央教育科学研究所.陶行知教育文选[M].北京:人民教育出版社. 1981:86-90.

责任编辑:赵赟

Abstract: Kindergartens may design kindergarten-based curriculum by using the local educational resources and on the premise of the needs of childrens development our kindergarten has effectively exploited and tapped into the local educational resources to adjust, supplement and optimize the existing curriculum contents. Under the guidance of the idea of new curriculum, we have used the theme courses as the vehicles and relied on daily teaching to gradually construct the kindergarten-based curriculum programs. The project revolves around the problems in research to change every links in daily activities. Meanwhile, according to childrens needs, we have effectively utilized the local resources to let children get close to, perceive, and experience the native land, helping them develop the learning quality of autonomous practice and exploration.Key words: local educational resource; kindergarten-based curriculum; curriculum practice