微波消融治疗肝硬化脾功能亢进对患者体液免疫功能的影响

代安银 梁云 刘定东 吴玲

【摘要】 目的 观察脾组织微波消融治疗肝硬化脾功能亢进对患者体液免疫功能的影响。方法 选择2016年6月至2018年8月收治的肝硬化脾功能亢进患者30例作为研究对象,采用微波定量消融脾脏方法治疗(脾脏消融体积20%~40%),所有患者均进行一次微波治疗。在治疗前及治疗后1周、2周、8周分别检测患者的外周血免疫球蛋白IgG、IgA、IgM及补体C3、C4。结果 治疗后患者IgG水平均高于治疗前,IgA、IgM治疗后1周高于治疗前(P< 005),治疗后2周及8周与治疗前比较,差异无统计学意义(P>0.05);补体C3治疗后1周、2周高于治疗前,补体C4治疗后1周高于治疗前(P<0.05),治疗后8周C3水平、治疗后2周及8周C4水平与治疗前比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。结论 微波消融脾脏治疗脾功能亢进可在一定程度上提高機体免疫水平。

【关键词】 微波消融;脾功能亢进;免疫功能

中图分类号:R657.3+1;R657.6+3 文献标志码:A DOI:10.3969/j.issn.1003-1383.2019.09.010

肝硬化属于临床常见疾病,在肝硬化失代偿期间,脾因长期瘀血而肿大,晚期脾肿大伴有白细胞、血小板、红细胞计数减少,称为脾功能亢进,可出现贫血、感染及出血倾向,严重影响患者生活。目前临床上对于肝硬化脾功能亢进主要采用脾脏切除和药物对症治疗,前者影响患者免疫功能,而药物对症治疗效果不理想。为了提高肝硬化脾功能亢进的治疗效果,我院采用脾组织微波定量消融治疗,取得较理想的效果,为临床治疗肝硬化脾功能亢进提供了新的思路,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2016年6月至2018年8月来我院治疗肝硬化脾功能亢进的30例患者,其中男23例,女7例;患者年龄38~69岁,平均(51.1±42)岁。29例患者有慢性乙肝病史,术前均予抗乙肝病毒药物治疗(17例予恩替卡韦,9例予拉米夫定+阿德福韦酯,2例予替诺福韦酯,1例予替比夫定+阿德福韦酯),微波消融术后继续按原方案抗病毒治疗;有1例患者有慢性丙肝病史,在行微波消融治疗前后均未接受任何抗病毒治疗;所有患者均未使用干扰素。脾脏肿大均为轻、中度,无巨脾,无腹水,血浆白蛋白水平在正常范围,术前肝功能评估Child分级均为A级,凝血酶原时间在正常范围,血象主要以白细胞及血小板下降为主,院外反复予升白细胞药物及血小板对症治疗,效果不理想,治疗前所有患者均详细沟通并签字同意。

1.2 主要仪器

ECO-100C微波消融治疗仪(南京亿高微波系统工程有限公司),主要包括:(1)微波能量输出主机,频率2450 MHz,最大功率120 W。(2)电极针,分为针柄、14G的针杆和微波辐射芯线三部分;针柄连接治疗仪的电缆和进、出水管道;针杆长18 cm,外壳覆盖特氟龙,治疗时冷水在外导体和内导体之间循环,可使针温保持在37℃以下;位于尖端部分的微波辐射芯线长约1.5 cm,外层包裹四氟乙烯。(3)循环泵,在治疗时驱动针杆内冷水循环降温。

1.3 方法

完善术前准备后,30例病人均在腹腔镜下进行微波消融治疗,气管插管全麻,左腰背部稍垫高,必要时手术床右倾,脐上1 cm戳孔建立气腹,探查腹腔,分别在剑突下(肝圆韧带左侧)及左中腹腋前线戳孔,游离脾结肠韧带,暴露脾脏下极,消融针经皮(近脾脏处)穿刺进入腹腔,从脾脏下极或其背侧刺入脾脏,进行消融,脾脏较大者予双针同时进行消融,消融功率65~75 W,消融时间为10~20分钟,消融一次退针约2.5 cm后再次消融,直至退至脾脏包膜下,消融脾脏针道口预防其出血,其中1例患者脾结肠韧带出血予生物夹夹闭止血,均留置腹腔引流管,术中均静滴碳酸氢钠碱化尿液,治疗后采用超声探查腹腔有无液性暗区,常规监测血常规及尿常规、肾功能,观察有无出血现象及肾功能异常,消融后行CT三维重建评估消融体积,消融脾脏体积20%~40%。3例患者术后出现左侧胸腔积液,1例出现穿刺处皮肤灼伤,3例出现少量腹水,3例出现肾功能异常,4例出现发热(37℃~39℃),经相应治疗后均顺利康复出院。

1.4 观察指标

治疗前及治疗后1周、2周及8周分别检测患者的外周血免疫球蛋白IgG、IgA、IgM及补体C3、C4的变化。免疫球蛋白检测采用免疫比浊法,补体检测采用单向免疫扩散法。

1.5 统计学方法

采用 SPSS 18.0统计学软件分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,治疗前后比较采用方差分析,检验水准:α=0.05,双侧检验。

2 结果

2.1 患者治疗前、后外周血IgG、IgA、IgM变化

治疗后IgG水平均高于治疗前,IgA、IgM治疗后1周高于治疗前(P<0.05),治疗后2周及8周IgA、IgM水平与治疗前比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

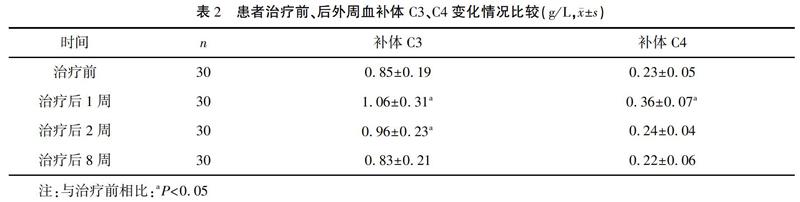

2.2 患者治疗前、后外周血补体C3、C4变化情况

补体C3水平治疗后1周、2周高于治疗前,C4水平治疗后1周高于治疗前(P<0.05),治疗后8周C3水平、治疗后2周及8周C4水平与治疗前比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。

3 讨论

目前临床上对于肝硬化后脾功能亢进主要采用药物、脾切除及介入治疗。药物治疗效果有限,持续时间较短;传统脾切除手术后除易诱发感染以外,血小板急剧增高还可使机体患血管栓塞疾病的概率增加[1~2],研究表明门脉高压症形成的病理脾脏仍有免疫功能[3],同时肝硬化脾功能亢进患者发展为肝癌的概率相对较高,应尽量采用保留脾脏的方法治疗脾功能亢进,以发挥其抗肿瘤免疫作用。

治疗脾功能亢进同时保留部分脾脏,目前临床上方法较多,包括脾部分切除术、脾动脉部分栓塞术、脾血管硬化剂部分栓塞、射频消融术等。其中射频消融治疗脾功能亢进应用较晚,国内冯凯等人[4]率先对22例肝硬化门静脉高压性脾功能亢进症患者进行射频消融治疗,结果显示患者脾功能亢进症状缓解明显,手术1周后NK细胞、CD4+T细胞、CD4+/CD8+比值均恢复术前水平,较好地保留了机体的细胞免疫功能。微波消融同为热消融治疗,与射频消融比较,具有消融产热快、温度高、消融时间短且消融范围大等特点[5~6],目前在肝脏肿瘤治疗中应用较多,且研究表明肝癌微波消融治疗后机体免疫功能增强[7]。但微波用于治疗脾功能亢进及对机体免疫功能的影响少有报道,段雅琦等[8]率先将微波技术用于治疗脾大脾功能亢进患者,并检测其细胞免疫相关指标,结果显示微波治疗后1个月外周血CD3、CD4+细胞水平明显升高,脾脏微波消融体积≤20%组,CD8+细胞治疗后1个月、3个月均高于治疗前,消融体积20%~40%组NK细胞水平治疗后1个月、3个月均高于治疗前水平,呈上升趋势,提示微波消融治疗不仅保留了脾脏,还可在一定程度上提高机体细胞免疫水平。而目前国内尚无微波消融治疗肝硬化脾功能亢进对体液免疫指标影响的报道。

临床上最常用的体液免疫指标是IgG、IgA、IgM和补体C3、C4。IgG、IgA和IgM在体内主要发挥抗菌、抗病毒、中和毒素及调理作用,补体C3、C4是补体系统中的重要分子,补体活化可以产生MAC(膜攻击复合物),参与免疫和维护内环境稳定[9]。我们将微波消融应用于肝硬化脾功能亢进治疗,并监测患者前述体液免疫指标变化。结果显示消融治疗后各检测时间点IgG均高于术前,治疗后1周IgA、IgM、C3、C4高于术前。脾脏内B细胞占全身循环B淋巴细胞的10%~15%,主要分布于边缘区和滤泡区,B淋巴细胞经过抗原识别、活化、增殖和分化过程成为浆细胞,而浆细胞主要通过合成、分泌免疫球蛋白发挥体液免疫作用[10]。本研究中治疗后1周患者外周血IgG、IgA、IgM较术前升高,考虑与脾脏微波消融治疗后B淋巴细胞水平升高,浆细胞合成、分泌增加有关[11],但各成分升高持续时间长短不一,术后2周IgA、IgM恢复到术前水平,而术后1周、2周及8周IgG均高于术前,考虑可能与IgG半衰期较IgA、IgM长有关[12],前者半衰期长达23天。肝脏是合成补体C3、C4的主要场所,慢性肝炎、肝硬化患者由于肝炎病毒的感染,机体产生抗原抗体复合物,激活补体系统,引发多种生物学效应,导致补体的消耗,加之肝细胞受损合成补体功能下降,造成C3、C4水平下降[13~15]。本研究中微波消融后C3、C4水平高于术前,考虑与手术创伤应激致补体激活有关[16],但C3、C4水平增高时间持续较短,术后2周C4降至术前水平,术后8周C3降至术前水平,这与病毒性肝炎、肝硬化原发疾病存在,肝脏合成功能不足,补体生成减少有关。

目前病毒性肝炎抗病毒治疗主要使用干扰素及核苷类药物,干扰素主要通过协助人体免疫系统提升来防御病毒,本研究中所有病例均罹患病毒性肝炎(乙肝、丙肝),但均未使用干扰素,且手术前后未调整抗病毒治疗方案,以最大限度减少对检测指标的影响。本研究中,患者进行微波消融治疗,1周后检测外周血IgG、IgA、IgM及补体C3、C4均高于术前,提示微波消融术后机体体液免疫功能得到提升,尽管IgA、IgM、补体C3、C4升高持续时间长短不一,但作为血清中含量最高、半衰期最长、机体再次免疫应答的最主要抗体IgG[12],在术后8周仍高于术前,提示术后2个月机体体液免疫功能仍有增强。

微波定量消融治疗脾大、脾功能亢进是一种微创、安全的有效方法[17],本研究所有病例均未出现严重并发症,该方法不仅保留了部分脾脏,维持了脾脏的生理功能和免疫功能,还在一段时间内提高了机体的体液免疫功能,有一定临床应用价值。但还有一些具体问题尚待解决,如消融操作技术规范、理想消融体积的确定、标准化适应证/禁忌证以及消融治疗的后续管理等。现该疗法处于初步的临床应用研究阶段,相关问题尚需进一步研究。

参 考 文 献

[1] Cheng Z,Yu F,Tian J,et al.A comparative study of two anti-coagulation plans on the prevention of PVST after laparoscopic splenectomy and esophagogastric devascularization[J].J Thromb Thrombolysis,2015,40(3):294-301.

[2] Di Sabatino A,Carsetti R,Corazza GR.Post-splenectomy and hyposplenic states[J].Lancet,2011,378(9785):86-97.

[3] 楊新华,马宏敏,蔡志民,等.脾大脾亢患者脾次全切除术后残脾的组织学和超微结构改变[J].第三军医大学学报,1997,19(5):424-426.

[4] 冯凯,马宽生,高峻,等.射频消融治疗脾功能亢进症对机体细胞免疫功能的影响[J].中华普通外科杂志,2009,24(2):114-118.

[5] Liang P,Yu J,Yu XL,et al.Percutaneous cooled-tip microwave ablation under ultrasound guidance for primary liver cancer:a multicentre analysis of 1363 treatment-naive lesions in 1007 patients in China[J].Gut,2012,61(7):1100-1101.

[6] 田文硕,匡铭,吕明德,等.超声引导经皮射频消融与微波消融治疗肝脏肿瘤的随机对照研究[J].中华肝胆外科杂志,2014,20(2):119-122.

[7] Dong BW,Zhang J,Liang P,et al.Sequential pathological and immunologic analysis of percutaneous microwave coagulation therapy of hepatocellular carcinoma[J].Int J Hyperthermia,2003,19(2):119-133.

[8] 段雅琦,高永艳,于晓玲,等.微波定量消融脾组织治疗脾大脾亢对患者免疫功能的影响[J].肝胆胰外科杂志,2009,21(2):113-117.

[9] Karpman D,Tati R.Complement activation in thrombotic microangiopathy[J].Hamostaseologie,2013,33(2):96-104.

[10] 王燕娟,曹建平.脾脏白髓结构特征以及维持其完整性的分子机制[J].国际医学寄生虫病杂志,2011,38(2):80-84.

[11] Duan YQ,Gao YY,Ni XX,et al.Changes in peripheral lymphocyte subsets in patients after partial microwave ablation of the spleen for secondary splenomegaly and hypersplenism:A preliminary study[J].Int J Hyperthermia,2007,23(5):467-472.

[12] 王继扬.各类免疫球蛋白的生物学特性[M]//储以微医学免疫学.上海:复旦大学出版社,2015:142-143.

[13] 张雪华,李仲平.血清补体 C3、C4 测定在病毒性肝炎患者中的临床意义[J].中国社区医师,2012,10(14):258-259.

[14] 袁娟,张爱芸,王煜,等.乙肝肝硬化合并糖尿病患者血清补体 C3、C4 水平的临床观察[J].宁夏医科大学学报,2015,37(8):967-969.

[15] 柴艳云,李建国,金磊.乙型肝炎肝硬化患者外周血补体和 T 淋巴细胞计数的变化[J].实用肝脏病杂志,2016,19(6):724-725.

[16] 李丹,姜立,程琪,等.补体旁路途径的激活在肝再生过程中作用的研究[J].腹部外科,2010,23(10):240-242.

[17] Jiang XW,Gao F,Ma Y,et al.Percutaneous Microwave Ablation in the Spleen for Treatment of Hypersplenism in Cirrhosis Patients[J].Dig Dis Sci,2016,61(1):287-292.

(收稿日期:2019-04-22 修回日期:2019-06-12)

(編辑:潘明志)