长江经济带产城融合发展的时空演变轨迹及影响因素分析

朱丽萌 雷怡琰

[摘 要]本世纪以来,长江经济带产城融合发展保持良好发展态势,具有明显的“时间惯性”和空间关联性,但总体水平仍偏低;城市之间产城融合发展的差距显著缩小,但仍呈现较为明显的两极分化特征,且产城融合发展水平空间梯度明显,大致维持自东向西依次递减格局。长江经济带产城融合发展水平受到多種因素的制约。其中,科技进步水平、农业发展水平和城市扩张对产城融合发展水平产生积极影响,其作用的大小依次是“科技进步水平>农业发展水平>城市扩张”;产业高级化对产城融合发展水平产生负面影响;而对外开放水平和金融支持水平对长江经济带产城融合发展水平的影响不显著。长江经济带推动产城融合发展任重道远,需引起高度重视。

[关键词]产城融合;长江经济带;时空演变轨迹

[中图分类号]F299.23

[文献标识码]A

[文章编号]1674-0599(2019)05-0120-10

一、引言

近年来,随着中国城镇化进程的不断推进,“有城市无产业”“有产业无城市”“老城区退化”等问题相继出现,产城融合的理念应运而生。时至今日,产城融合方面存在的问题依然是政府和学界关注的重点之一。正如国家发改委最新发布的《2019年新型城镇化建设重点任务》有关优化城市空间布局的内容中所指出的,要科学编制详细规划,促进城市工业区、商务区、文教区、生活区、行政区、交通枢纽区科学衔接与混合嵌套,实现城市产城融合、职住平衡。产城融合发展不仅是解决产城脱节等问题和提高新型城镇化质量的有效举措,更是推进高质量发展和实现中华民族伟大复兴中国梦的必由之路。长江经济带战略作为中国区域发展战略重点之一,创造了中国40%以上的国内生产总值和财政收入,具有举足轻重的地位。随着国务院《关于依托黄金水道推进长江经济带发展的指导意见》的出台,各省市依据自身的实际情况相继推出一系列新举措,投身于长江经济带的开发与建设,推动长江经济带的产业集聚水平不断提升和产业升级发展,推动长江经济带的城镇化进程不断提速和城镇数量、规模的不断扩大,但长江经济带是否呈现产城融合发展的态势一直困扰着政府和学界。

纵观已有研究成果,国内外关于产城融合发展的研究主要聚焦于工业化与城镇化关系的探讨,提出了城市化与工业化的基本规律理论。即随着社会经济发展水平的提升,工业化发展将导致产业结构的转变,进而带动城市化程度的提高;工业化会促进城市化,而城市化的集聚效应对工业化的发展产生促进作用。[1]P12-15城市本身就是生产要素的聚集地,是各种优质生产要素在空间上的聚集;经济区域和城市的形成则是企业、产业和经济活动相互作用的过程和结果。[2]产城融合作为当前中国新型工业化与城镇化的重要议题之一,更多的是专注于产城融合关系与机理、产城融合发展模式与对策的探讨,专注于工业化与城镇化关系的测度,专注于工业区、高新区等各类新城区区域内产城融合的评价等。涉及长江经济带产城融合的研究主要是围绕长江中游城市群、上海、湖北、长沙等局部区域的定量探讨和整体的定性描述,以及产城融合对长江经济带国家高新区创新绩效的影响等,尚缺乏对长江经济带产城融合发展的综合定量评价和判断,而这正是本文写作的初衷。而且,现有的文献表明,尽管近年来长江经济带部分地区产城融合度在不断提高,但依然存在产城缺乏良性互动、融合较差、区域内部不均等问题;[3][4]长江经济带要坚持创新发展和产城融合发展,着力建设现代产业走廊和新型城镇走廊。[5]

基于上述分析,本文将在界定产城融合内涵与特征的基础上,通过确定产城融合发展的评价指标体系和具体测度方法,综合判断本世纪以来长江经济带产城融合发展的现状,揭示长江经济带产城融合发展的时空特征,并进一步分析长江经济带产城融合发展的影响因素,为推进长江经济带产城融合发展提供决策参考,助推长江经济带高质量发展。

二、产城融合发展水平评价指标体系和方法

(一)“产城融合”的内涵与特征

关于“产城融合”的内涵,不同的学者有不同的理解。张道刚认为,产城融合是城市与产业的“双向平衡”,城市化与产业化要有相应的匹配度;[6]刘明认为,产城融合的实质是产业和城镇的协调发展、良性互动;[7]李文彬从人本导向、功能融合和结构匹配等视角出发,认为产城融合是以人本为导向,通过多元要素的均衡协调发展,实现生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀等发展目标的一种科学发展状态;[8]李学杰认为,产城融合是城市发展的必然趋势,其本质是城市协调和可持续发展;[9]周海波认为,产城融合发展的实质是制造业集聚区与服务业集聚区的互动协同发展;[10]苏林等认为,产城融合是一定范围内产业发展与城市功能协调共进、良性互动的科学发展状态;[11]杨芳等认为产城融合是在以产业功能为主的新区增强综合服务功能,也是在以居住功能为主的新区加强产业功能的产城一体化发展;[12]谢呈阳、胡汉辉等认为新型城镇化背景下的产城融合是“产业”“人”和“城市功能”三者的融合,其最终目的是在提高“人”的效用水平的前提下,实现产业与城市发展的共同繁荣。[13]

综上,学界对产城融合内涵的界定侧重于产业和城市协调发展的视角,仅少数学者考虑到人的视角。毋庸置疑,产城融合必须强调以业兴城,将产业集聚视为城镇化的前提与基础;必须强调业与城融,将城市建设视为产业进一步发展的助推器,两者互相促进,共生共荣。但更重要的是,还必须强调以人文本,这是产城融合发展的出发点和落脚点。因此,本文立足“产、城、人”三大维度,认为产城融合是以人为出发点和落脚点,以城市为依托承载产业空间并推动产业优化升级,以产业为保障推动城市更新和服务功能的配套,促进产业、城市、人之间不断向上的发展过程。产城融合发展至少应体现以下三大特征:

一是产业持续优化升级。产业是决定产城融合的物质基础,产业的发展层次直接决定着一个城市的发展层次。因此,产城融合发展的首要特征是能够推动产业持续优化升级。[14]

二是城市功能趋于完善且布局合理。城市功能包括经济职能与生活职能。其中,经济职能作为产业载体,为产业发展提供空间;生活职能作为生存空间,则为居民生存提供良好的服务与环境空间。产城融合发展的过程就是这两方面职能协调统一,即职住平衡的过程。

三是满足人民日益增长的美好生活需要。在产城融合的過程中,人的现实需求才是产业和城市发展的基本动力。特别是在中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾的背景下,在产业化和城镇化过程中突出强调以人为本,关注人的生存空间和发展空间的产城融合,才能推动区域高质量和健康发展。

(二)产城融合发展评价指标体系的构建

关于产城融合发展评价指标系统的构建,国内已有较为丰硕的成果,为本文的研究奠定了坚实的基础(表1)。这些成果大量是依据指标体系对产城融合发展水平的若干维度进行综合叠加,较少对产城融合关系的一体化进行评价;确立的评价指标体系主要针对高新区等特定的产业园区,较少对其他区域的评价指标体系开展研究;已有产城融合评价的指标体系主要突出工业和城市等各项指标,较少涉及满足人民日益增长的美好生活需要的指标。

本文依据科学性、系统性、可获得性原则,以及产城融合的内涵与特征,借鉴已有研究成果,构建一个含有目标层、准则层、要素层、指标层的四层级指标体系。其中,目标层反映产城融合度;准则层由产业化发展水平、城镇化发展水平两个维度构成;要素层包括GDP指标、产业结构、绿色产业发展、人产互动、人口聚集、设施配套、环境建设、社会公共服务、人城互动;指标层共选取15个指标,具体如表2所示。与以往指标体系不同之处在于,本文建立的产城融合评价指标体系无论是产业化过程,还是城镇化过程,均突出强调以人为出发点和落脚点,以及人民对美好生活需要的向往,增加了人产互动和人城互动方面的指标,增加了反映绿色产业发展方面的指标等。

(三)产城融合发展水平的测度方法与标准划分

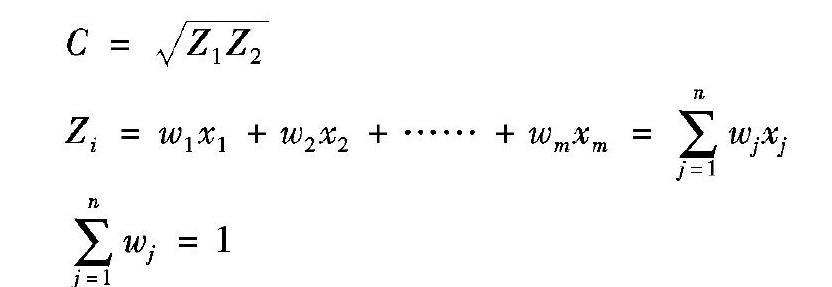

本文对产城融合发展水平的测度主要基于对产城融合关系的一体化评价,而并非对产城融合发展水平的若干维度进行综合叠加。具体计算公式如下:

C=[KF(]Z 1Z 2[KF)]

Z i=w 1x 1+w 2x 2+……+w mx m=∑nj=1w jx j

∑nj=1w j=1

式中,C为产城融合度,Z 1、Z 2分别为产业化发展水平和城镇化发展水平综合得分,x j是第j个指标极值标准化数值,w j是指标x j相应的权重。C∈[0,1]。C 越大,说明产城融合度越高,反之越弱。指标权重则采用主成分分析法确定。具体根据长江经济带108个地级及以上城市所有指标在2000年、2005年、2010年和2017年极差标准化后的数据,依托SPSS软件,采用主成分分析方法,根据各因子的得分系数及贡献率作为对应指标的权重。具体测算结果如表2所示。

产城融合水平阶段划分标准参照方雪的研究成果,将0.4作为划分产城融合和产城失调阶段的临界值,并将产城融合情况划分为严重失调(融合度≤0.20)、产城失调(0.20<融合度≤0.40)、基本融合(0.40<融合度≤0.60)、融合适中(0.60<融合度≤0.8)、融合良好(融合度>0.8)五个类型。[21][JP]

三、长江经济带产城融合发展的时空演变轨迹与特征

本文以长江经济带108个地级及以上城市为空间单元,选取2000年、2005年、2010年和2017年四个时间节点,以此揭示长江经济带产城融合的时空演变轨迹与特征。相关数据来源于省(市)统计年鉴、中国城市统计年鉴、中国城市建设统计年鉴。

(一)长江经济带产城融合发展的时空演变

依据上述方法,测度的长江经济带产城融合度综合得分显示:自本世纪以来,长江经济带大部分城市产城融合度明显提升,基本呈现窄幅波动上升的态势。提速最明显的城市分别是宿州、普洱、池州、巴中、临沧、丽江、邵阳、抚州、赣州、吉安、眉山、黄山、衡阳、南充、六盘水、阜阳、重庆、益阳、广元、滁州等城市;提速缓慢的城市分别是淮南、襄阳、雅安、宜昌、鄂州、黄冈、十堰、曲靖、金华、连云港、衢州、昆明、绍兴、温州、昭通、广安、孝感、宁波、内江、保山等城市;不升反降的城市分别是达州、玉溪、上海等3个城市,特别是达州下降明显;波动较大的城市分别是上海、南京、无锡、绍兴等极少数城市(均在2005年达到最高值),其他城市波动较小。

从空间上看,长江经济带108个城市产城融合发展水平不均衡问题较为突出。2000年至2017年间,上海、南京、杭州、武汉、长沙、合肥、苏州、无锡、宁波、常州、镇江、昆明、温州、嘉兴、成都等城市产城融合发展始终保持较高水平;保山、昭通、巴中、临沧、阜阳、亳州、永州、宜春、六安、安顺、资阳、南充、抚州、广元等城市产城融合发展水平一直较低。

从产城融合发展阶段判断,长江经济带处于产城失调及严重失调阶段的城市始终占据主导,但呈下降趋势,从2000年的80个下降至2005年的70个,再下降至2010年的63个和2017年的44个。而处于基本融合及以上阶段的城市主要集中分布在长江经济带下游板块的上海、江苏和浙江等地,且自2010年开始达到产城基本融合及以上阶段的城市由集中分布在长江下游板块向长江中游板块扩散。2000年,长江经济带没有城市处于融合良好阶段;融合适中阶段的城市仅有3个;基本融合阶段的城市25个;产城失调阶段的城市59个;严重失调阶段的城市21个。2005年,长江经济带产城融合发展取得明显成效,达到融合良好阶段的城市2个;融合适中阶段的城市增加到7个;基本融合阶段的城市增加到29个;产城失调阶段的城市减少到54个;严重失调阶段的城市减少到16个。2010年,达到融合良好阶段的城市为2个;融合适中阶段的城市增加到12个;基本融合阶段的城市增加到31个;产城失调阶段的城市增加到56个;严重失调阶段的城市减少到7个。2017年,达到融合良好阶段的城市再度缺失;融合适中阶段的城市增加到15个;基本融合阶段的城市增加到49个;产城失调阶段的城市减少到42个;严重失调阶段的城市减少到2个。

(二)长江经济带产城融合发展的空间关联性分析

本文采用空间自相关分析方法,并借助Arcgis10.2软件和GEOGA软件分析长江经济带108个城市产城融合发展的空间关联性。计算结果表明,2000年、2005年、2010年和2017年长江经济带108个地级及以上城市产城融合发展水平的全局Morans I 指数依次为0.409、0.489、0.463和0.381,对应的Z值依次为6.020、7.363、7.183和5.718。无空间自相关假设成立的概率均小于0.001,由此可知长江经济带各城市产城融合存在明显的空间正相关性,只是空间关联性呈小幅波动下降趋势。而且,空间关联类型主要为“高—高”类型和“低—低”类型。其中,上海、杭州、南京、无锡、宁波、马鞍山、芜湖、湘潭、常州、南通、苏州、泰州、扬州、镇江、湖州、嘉兴、金华、丽水、衢州、绍兴、台州、温州等城市一直处于高高集聚区(第一象限),说明该区域以及周边地区的产城融合发展水平均比较高,为高水平集聚区。与此相对应的是昭通、玉溪、普洱、临沧、保山、自贡、遂宁、内江、眉山、南充、乐山、广元、广安、德阳、达州、巴中、六盘水、安庆、蚌埠、亳州、阜阳、六安、宿州、黄冈、荆门、荆州、孝感、常德、怀化、邵阳、益阳、永州、赣州、吉安等城市一直处于低低区聚集(第三象限),说明该区域及周边地区的产城融合发展水平均较低,属于低水平集聚区。

(三)长江经济带产城融合发展的时空演变特征

上述分析结果表明,本世纪以来长江经济带产城融合发展在时间上和空间上呈现以下明显特征:

1.产城融合发展趋势明显,但总体水平仍偏低

2000年至2017年期间,长江经济带产城融合发展水平整体上呈现窄幅波动上升状态,达到基本融合及以上阶段的城市数量增加,而产城失调中严重失调阶段的城市数量明显减少,从2000年的21个减少到2017年的2个。尽管如此,长江经济带108个城市中有40.74%以上的城市始终处于产城失调阶段。一度曾经达到融合良好阶段的上海、无锡和苏州等城市再次重返融合适中阶段。到2017年,长江经济带108个城市尚没有城市处于融合良好阶段。这表明,长江经济带产城融合水平仍然偏低,产城融合发展不可能一蹴而就,有待进一步提升。

2.城市间差距显著缩小,空间上呈现“高—高”“低—低”特征

2000年至2017年期间,长江经济带108个城市之间产城融合发展水平综合得分最高与最低之比从8.08∶1下降至4.61∶1,相对差距呈现明显缩小的趋势,但仍呈现较为明显的两极分化特征。空间关联類型主要为“高—高”类型和“低—低”类型,产城融合水平较高的热点区域集中在上海、南京、杭州为中心的长江下游地区,而产城融合水平较低的冷点地区主要集中在四川、云南、贵州等内陆上中游地区。

3.产城融合发展水平空间梯度明显,大致呈现由东向西依次递减格局

2000年至2017年期间,长江经济带产城融合发展水平在空间分布上大致呈现由东向西依次递减的空间格局。其中,长江下游板块的产城融合发展水平保持领先优势,长江中游板块产城融合发展水平居中,长江上游板块的产城融合发展水平较低。到2017年,长江下游板块中上海、江苏、浙江的城市均以产城基本融合阶段为主,安徽也有一半的城市达到了产城基本融合阶段;长江中游板块基本处在产城失调阶段和产城基本融合阶段徘徊;长江上游板块基本处于产城失调阶段,仅10个城市达到产城基本融合阶段,仍与其他两个板块存在着差距,但提速最为明显。

四、长江经济带产城融合发展影响因素的实证分析

(一)模型建立和变量选取

因当前的经济行为可能会受到前期经济行为的影响,因此本文选取动态面板数据模型对影响长江经济带产城融合发展的影响因素进行研究。具体模型如下:

ln Y it=α 1lnY t-1+∑nα iX it+μ i+ε it

式中,Y it为因变量(产城融合发展水平),X it为自变量,μ i为个体效应,ε it为随机误差项,α i 为自变量的待估参数。

关于被解释变量,本文采用前述2000年、2005年、2010年、2017年四个时间节点的长江经济带108个地级及以上城市的产城融合发展水平。

关于产城融合发展水平的影响因素(解释变量),学界有过多方面的探讨,主要从产业实力、经济基础、发展环境、对外开放、城市功能、科技创新、人口与空间因素等方面入手选取适当的指标。本文在借鉴前人研究成果的基础上,综合考虑影响因素指标的可选择性和数据的可获得性,以及为避免与产城融合度测度指标的重复交叉,最终选取以下5类共6个指标作为解释变量。

科技进步水平(technology):科技进步可以促进产业转型升级,并为城镇化的发展提供经济支撑,促进城镇人口聚集、空间布局合理和城镇功能的完善。本文采用科学技术支出占公共财政支出的比重来衡量。

金融支持水平(financial):产业发展需要大量资金的支持,而城镇发展过程中教育、医疗等公共服务以及交通、通信、环境保护等基础设施方面的资金需求同样庞大,这是产业发展和城镇发展的基础。本文采用年末金融机构存贷款余额与GDP之比来衡量金融支持水平这一变量。

对外开放水平(open):通常对外贸易的发展会带来更多外商资金、人才、技术和管理经验等生产要素的叠加,这有利于加速产业转型升级,推动城镇土地开发与利用,促进城市功能的完善。本文采用实际利用外资额占GDP之比来衡量。

产业发展基础:产业包括一产、二产和三产。农业发展水平的不断提升既可以支撑第二和第三产业的发展,又能加速农村剩余劳动力向城镇转移,为产业发展和城镇消费提供动力支持。[22]二三产业的进一步发展,又能促进农业发展水平的进一步提高,解放农业劳动力。本文采用农业产业发展水平(income)和产业高级化水平(upgrading)来衡量。其中,农业产业发展水平采用农村居民人均可支配收入(或纯收入)来衡量;产业高级化采用“经济结构服务化倾向”即第三产业产值与第二产业产值的比值来衡量。

城市扩张因素(area):现有的城市扩张主要包括经济、人口和空间3个维度。这里主要是指空间上的扩张。产业的发展需要土地、人等多方面的支持,城市的发展在人口城镇化快速提升的时期进一步加剧了对土地的需求,导致城市空间扩展成为近些年产城发展的趋势之一,但是否促进了产城融合发展值得关注。本文采用城市建成区面积与行政区域面积的比值来衡量。

(二)面板数据单位根检验

本部分使用的数据范围主要涵盖长江经济带108地级及以上城市2000年、2005年、2010年、2017年的数据。数据来源于《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国区域统计年鉴》和各设区市统计公报。因数量量纲不同,本文对部分数据采用其对数形式,具体参见表3。

本文选取Hadri检验和ht检验方法,对面板数据进行单位根检验。表3显示,各变量均在1%的显著性水平上显著,一阶差分后得到的平稳性检验结果均能拒绝存在单位根的原假设,故它们是一阶单整序列。同时,进一步对模型进行协整检验,以避免“伪回归”出现。本文选取ADF-Kao检验方法检验模型的协整关系。ADF-Kao检验统计量的t值为-11.06645,P值为0,在1%的显著性水平上显著。这表明,模型各变量之间存在长期均衡关系。

(三)长江经济带产城融合发展影响因素实证估计

本文采用差分GMM估计方法对动态面板数据模型进行估计,并与混合OLS模型、固定效应模型和随机效应模型的估计结果进行相应的对比,综合评估各变量对长江经济带108个城市产城融合发展水平的影响。之所以选择差分GMM估计方法,主要是基于差分GMM估计能够很好的解决传统混合OLS模型、固定效应模型、随机效应模型等将导致估计结果有偏和非一致的问题。[23]

依据Hausman检验方法,得到Hausman检验的统计量为241.52,P值为0,故检验结果在1%的显著水平下拒绝随机效应模型比固定效应模型更有效率的原假设,表明固定效应模型比随机效应模型的估计结果更有效率。在此基础上,借助计量软件STATA得出混合OLS模型、固定效应模型、随机效应模型和GMM模型的回归结果,并借助Sargan检验判断面板数据模型工具变量合理性的问题,结果显示均接受原假设,表明工具变量有效,不存在过度识别问题。这说明动态面板模型结果更为有效。具体结果如下表4所示。

(四)长江经济带产城融合发展影响因素GMM估计结果分析

长江经济带108个城市的动态面板数据模型GMM估计结果显示:滞后一期的产城融合发展水平对本期产城融合发展水平的影响在1%的显著水平上显著,且系数为0.846,其影响方向为正。农业发展水平变量、城市扩张变量和产业高级化变量通过了1%的显著性水平检验;科技进步水平变量通过了5%的显著性水平检验;金融支持水平变量和对外开放水平变量没有通过显著性检验。

科技进步水平对产城融合发展水平的促进作用最为明显。科技进步水平变量的影响系数为1.242,且通过了5%的显著性水平检验,这表明在其他变量保持不变的情况下,科学技术支出占公共财政支出的比重每提升1个百分点,产城融合发展水平综合得分将上升1.242个百分点。

农业发展水平的提升和城市扩张对产城融合发展水平具有一定的正向促进作用。农业发展水平变量的影响系数是0.152,且通过了1%的显著性水平检验,符合前面的定性分析。而城市扩张变量的影响系数为0.0734,且通过了1%的显著性水平检验,这与王晓红(2018)得出“城市扩张的影响以抑制作用为主”[24]的结论不同。其主要原因可能是长江经济带城市用地规模水平反映城市的承载驱动,城市在不超出基础设施和社会治理等承载力的前提下,一定程度的扩张使得产业的升级有城市的支撑,城市的扩张有产业的支撑等,推动了产城融合的发展。

产业高级化对产城融合发展水平具有较为明显的抑制作用。产业高级化变量的影响系数为-0.115,且通过了1%的显著性水平检验。其主要原因可能是产业高级化所引起的经济服务化倾向推动了虚拟经济的发展,但缺乏实体经济的有力支撑,反而会抑制产城融合的发展。

金融支持水平和对外开放水平对产城融合发展水平具有一定的正向促进作用,但均不显著。其主要原因可能是金融支持实体经济规模、投资收益率较低的基础设施和公共服务规模相对较小,外商直接投资的质量等尚有待进一步提高。

五、结论及建议

本文以长江经济带为研究范围,选取2000年、2005年、2010年、2017年四个代表性时间节点108个地级及以上城市的面板數据,对本世纪以来长江经济带产城融合发展水平进行了深入分析,建立了长江经济带产城融合发展评价指标体系,并借助Arcgis软件揭示长江经济带108个城市产城融合发展的时空演变特征,并运用动态面板数据模型GMM估计方法分析影响长江经济带产城融合发展的因素。主要结论与建议如下:

1.本世纪以来,长江经济带产城融合发展得益于国家政策支持和多方的共同努力,呈现良好发展态势,但总体水平仍偏低。108个城市之间产城融合发展的差距显著缩小,但仍呈现较为明显的两极分化特征,且产城融合发展水平空间梯度明显,大致呈现由东向西依次递减格局。可见,长江经济带推动产城融合发展任重道远,仍需要高度重视。建议国家进一步出台支持长江经济带产城融合发展的具体指导意见,并针对不同的产城融合发展水平区域实行差异化的推进策略。对于工业基础较好及产城融合发展水平较高的城市,地方政府应注重提升该地区新型城镇化发展的质量,构建现代产业体系和完善城市公共服务来推动产城融合发展;对于工业基础薄弱及产城融合发展水平较低的地区,地方政府应大力推进工业化,促进产业结构优化升级,培育壮大产业集群,以扭转产城融合在空间上两极分化的态势。全面促进中西部城市产城融合水平进一步提升,以确保长江经济带产城融合水平再上台阶,为推动长江经济带高质量发展创造更好条件。

2.长江经济带产城融合具有明显的“时间惯性”和空间关联性。即滞后一期的产城融合会对当期的产城融合产生积极的影响,某一城市的产城融合水平与周边城市之间的产城融合水平密切相关,空间关联类型主要为“高-高”类型和“低-低”类型,并呈现基本融合及以上阶段的城市由沿海向内陆扩散的趋势。特别是长江经济带直辖市、省会等中心城市通过辐射效应与累积效应对城市周围地区或其他地区带来外部性效应,产城融合的空间溢出效应正在不断显现。建议长江经济带继续保持产城融合的空间溢出效应,进一步保持重庆产城融合快速提升的态势,大幅提升昆明、贵阳、南昌、成都、合肥、长沙、南京、杭州、武汉等省会城市和节点中心城市的产城融合水平,扭转上海龙头城市产城融合水平下降的局面,由此带动周边地区的产城融合发展。

3.长江经济带产城融合发展水平受到多种因素的影响。其中,科技进步水平、农业发展水平和城市扩张对产城融合发展水平产生积极的影响,其作用的大小排名依次是:科技进步水平>农业发展水平>城市扩张;产业高级化对产城融合发展水平产生负面的影响;而对外开放水平和金融支持水平对长江经济带产城融合发展水平的影响不显著。建议长江经济带要进一步加大科研投入,积极引进技术和人才,加强技术研发与应用,着力提高科技创新水平,以此促进产业转型升级和现代城镇建设,为城市发展奠定坚实的产业基础,为产业进步提供优良空间载体;[23]推动现代农业发展,发展具有地方特色的优势农产品,着力延长农业产业链,促进农业产业化经营,强化农业对产城融合的支撑作用;强调适度的城市扩张,但要抑制城市的低效扩张,防止增加交通和通勤成本,削弱人口集聚的规模优势,确保人口集聚的规模优势不被拥挤效应和环境成本抵消;合理调整产业结构,在推进服务业发展的同时更注重新型工业化的发展,大力发展实体经济,让虚拟经济扎根于实体经济的土壤;改善进出口贸易结构,在大力引进外商的同时更关注外商投资的质量,通过引进外商先进技术和管理经验来促进本地工业化发展,优化本地产业结构,促进产业转型升级;显著提高金融支持实体经济规模的水平,对那些正处于转型升级、具有发展潜力的产业给予重点支持,并出台支持社会资本等投资收益率较低的基础设施和公共品的政策,同时为推动农业转移人口市民化提供金融支撑,促使新转移人口实现由农村生产生活方式到城镇生产生活方式的顺利转变,以此形成促进长江经济带产城融合发展的良好机制。

[参考文献]

[1]〔英〕K.J.巴顿.城市经济学[M].北京:商务印书馆,1986.

[2]王忠文,宫慧杰.保罗·克鲁格曼与空间经济学[J].城市,2009(2).

[3]张建清,沈姊文.长江中游城市群产城融合度评价[J].上海经济研究,2017(3).

[4]何玉芹,文丽红.论产城融合的新型城镇化道路[J].湖北行政学院学报,2014(4).

[5]成长春,汤荣光等.长江经济带走好生态优先绿色发展之路[N].人民日报,2017-09-18.

[6]张道刚.“产城融合”的新理念[J].决策,2011(1).

[7]刘明.产城融合建设天府新区的文化视角初採[J].四川省干部函授学院学报,2011(4).

[8]李文彬.产城融合内涵解析与规划建议[J].城市规划学术,2012(7).

[9]李学杰.城市化进程中对产城融合发展的探析[J].经济师,2012(10).

[10]周海波.产城融合视角下服务业与制造业集群协同发展模式研究[A].第十二届产业集群与区域发展学术会议论文集[C].北京:世界图书出版公司,2014.

[11]苏林,郭兵,李雪.高新园区产城融合的模糊层次综合评价研究——以上海张江高新园区为例[J].工业技术经济,2013(7).

[12]杨芳,王宇.产城融合的新区空间布局模式研究[J].山西建筑,2014(1).

[13]谢呈阳,胡汉辉等.新型城镇化背景下“产城融合”的内在机理与作用路径[J].财经研究,2016(1).

[14]陶宇.合肥市产城融合发展硏究[D].安徽大学,2017.

[15]唐晓宏.城市更新视角下的开发区产城融合度评价及建议[J].经济问题探索,2014(8).

[16]王霞,苏林等.基于因子聚类分析的高新区产城融合测度研究[J].科技进步与决策,2013(8).

[17]孙红军,李红等.产城融合评价体系初探[J].科技創新导报,2014(2).

[18]王菲.基于组合赋权和四格象限法的产业集聚区产城融合发展评价研究[J].生态经济,2014(3).

[19]毛小明,李波等.江西工业园区产城融合度评价研究[J].区域经济评论,2016(1).

[20]丛海彬,邹德玲等.新型城镇化背景下产城融合的时空格局分析——来自中国285个地级市的实际考察[J].经济地理,2017(7).

[21]方雪.吉林省高新区产城融合度评价研究[D].吉林大学,2017.

[22]张威振.新型城镇化视角下新疆产城融合发展绩效评价及影响因素研究[D].石河子大学,2018.

[23]李群峰.动态面板数据模型的GMM估计及其应用[J].统计与决策,2010(16).

[24]王晓红,冯严超.中国产城融合的影响因素识别与空间效应分析[J].南京财经大学学报,2018(5).

An Analysis of the Spatiotemporal Evolution Trace and Influential

Factors of the Industry-City Integrated Development

of the Yangtze River Economic Belt

ZHU Li-meng LEI Yi-yan

(Institute of Jiangxi Economic Development and Reform,Jiangxi University of

Finance and Economics,Nanchang 330013,China)

Abstract:

Since the beginning of this century,the industry-city integrated development of the Yangtze River Economic Belt has kept a good development trend with an apparent “time inertia” and spatial correlation,but the total level is still relatively low;the gaps between cities are obviously reduced,but an apparently polarized pattern still exist with an overt spatial gradient of industry-city integrated development level,decreasing in sequence from the east to the west.The industry-city integrated development level of the Yangtze River Economic Belt is restricted by many factors.Among them,the level of scientific and technological advancement,the level of agricultural development and the expansion of cities have a positive impact on the level industry-city integrated development,and the sequence of their influencing forces is,from large to small,scientific and technological development,agricultural development,and expansion of cities.The industrial upgrading has a negative impact on the level of industry-city integrated development,while the level of opening-up and the level of financial support have no significant influence on the level of industry-city integrated development.It is a very important task and has a long way to go to promote the industry-city integrated development of the Yangtze River Economic Belt,and enough attention should be paid to this issue.

Key words:industry-city integration;the Yangtze River Economic Belt;spatiotemporal evolution trace