中间品进口与制造业企业技术创新模式的选择

王磊 王琼 庞莹

摘 要

本文对中间品进口影响制造业企业技术创新模式选择的内在机理进行了分析,并采用2012年世界银行中国企业营商环境调查数据进行实证检验。研究结果表明,从总体上来看,中间品进口有利于中国制造业企业技术创新模式高端化。异质性分析表明,企业规模越大,面临的市场竞争程度越大,中间品进口促进企业技术创新模式高端化的作用越明显。此外,文章对进口中间品影响制造业企业技术创新模式的传导机制进行检验,发现进口中间品带来的企业利润增长效应以及出口规模扩张效应是企业选择高端技术创新模式的可能影响途径。而进口中间品带来的技术溢出效应对企业技术创新模式的影响会受到企业吸收能力的调节,企业吸收能力越强,技术溢出效应越能促进企业从事高端创新,且这一效应在非国有制造业企业中表现突出。

关键词 中间品进口 技术创新模式选择 工艺创新 产品创新

一、引 言

2016年12月6日,商务部等7部门联合下发了《关于加强国际合作提高我国产业全球价值链地位的指导意见》,意见指出要大力倡导企业探索开放式创新路径,鼓励企业吸纳全球优质要素资源,积极扩大先进新技术和关键设备、零部件中间产品的进口,着力提高企业创新能力。2002-2016年15年间,中国货物进口总额由24430.27亿元增长至104967.17亿元,其中中间品进口额占货物进口额比重超过60%。中间品进口贸易已成为中国经济发展的重要支撑。中间品是制造业企业再生产的关键投入产品,同时进口中间品贸易也是中国企业参与全球专业化分工合作,积极探索开放式创新路径的一种方式。

相关研究表明,企业创新按照技术差异可分为产品创新和工艺创新(Lambertini et al. ,2009;Utterback,1994;叶林,2014),产品创新注重于推出差异化新产品,提升产品质量,而工艺创新专注于降低生产成本,提高企业生产率。两种创新方式对企业的技术创新能力的要求不同。产品创新对企业自主创新能力相对要求更高,体现为一种相对高端的技术创新模式,而工艺创新难度较低,更多体现为一种易于模仿的低端技术创新模式(万道侠等,2018)。一些研究表明中国制造业大多数企业陷入全球价值链“低端锁定”之中,企业生产附加值低,如何转型升级成为亟待解决的问题(刘志彪等,2007)。而工艺创新、产品创新又是发展中国家企业在价值链升级起步阶段可供选择的两种不同的升级模式(Humphrey et al.,2002)。因此一个自然的问题是:对于以中间品为载体、面临转型升级问题的中国制造业企业而言,大量的中间产品的进口究竟会促使其何种技术创新模式的选择?这其中又有怎样的影响机制?以进口行为来探索企业创新行为的异质性对于国家以企业积极融入全球价值链为支点,推动企业高效整合利用全球性科技资源,提高企业的自主创新能力具有十分重要的意义。

目前,中间品进口的经济效应已被学术界重点研究关注,但涉及中间品进口与企业技术创新模式选择关系的研究涉及较少。虽然有文献较早关注到中间品进口对企业技术创新的影响,但大多数研究并没有对企业技术创新行为进行明确区分,而是使用整体创新投入或产出来衡量企业的创新行为,在此背景研究下所得到的结论也并不相同。一方面,学者们研究发现中间品进口对企业创新的正向影响。如Goldberg等(2010)使用印度企业微观数据研究表明,多种类、高质量中间产品的进口增强了企业技术创新的可能性;耿晔强等(2018)使用企业新产品产值作为企业创新的衡量指标研究发现,中间品贸易自由化显著促进了企业创新,且进口中间品多样性水平的提高会增强这种效应;田巍等(2014)以中国加入WTO为自然实验研究表明,中间品贸易自由化有效提高了企业研发水平。另一方面,也有学者发现中间品进口对企业创新的抑制作用。如Liu等(2016)以及张杰(2015)以中国专利作为衡量企业创新的指标,发现中间品进口显著降低了中国制造业企业从事技术创新的可能性。罗勇等(2017)研究认为,大量进口资源类初级产品、农业资源型制成品和低技术工业制成品的中间品不利于中国技术创新水平的提升;魏浩等(2017)研究发现,中间品进口对垄断行业与资本密集型行业的创新活动会产生抑制作用。

综上所述,本文可能的贡献主要体现在以下两个方面:首先,大多数文献关注了中间品进口对企业技术创新的影响,但涉及中间品进口与企业技术创新模式选择的研究尚不多见。本文从产品创新与工艺创新角度对企业技术创新模式进行高端与低端之分,并建立了中间品进口影响企业技术创新模式选择的作用机制,发现中间品进口带来的企业利润增长效應以及出口规模扩张效应很大程度上促进了企业选择高端创新模式的概率,而企业技术溢出效应对技术创新模式的影响受其自身吸收能力的调节作用,弥补了以往这方面研究的空白。其次,本文采用2012年世界银行中国微观企业营商环境调查数据能够较为科学地度量中国制造业企业的工艺与产品创新水平,对企业技术创新模式能够进行比较明确的区分。目前该数据库是唯一区分工艺创新、产品创新指标的数据库,在一定程度上解决了以往研究中企业产品创新,特别是工艺创新难以衡量的问题。

二、理论机制与研究假设

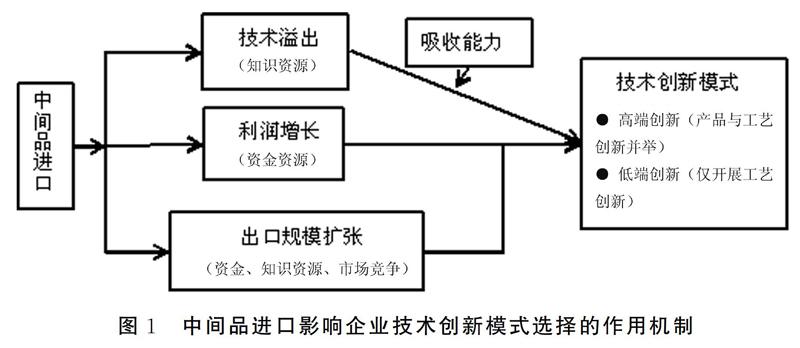

鉴于产品创新和工艺创新对企业创新能力要求的不同,本文借鉴胡彬等(2017)、韩雪飞等(2018)的研究,将企业选择产品创新和工艺创新并举定义为一种高端创新模式,而将企业仅仅从事工艺创新定义为一种低端创新模式。对于中间品进口如何影响企业技术创新模式的选择,本文将从技术溢出效应、利润增长效应以及企业出口规模扩张效应三个方面展开分析。首先,技术溢出效应主要指中间品进口会增加企业接触知识资源的机会,而知识资源是非常重要且独特的创新资源,重要性不言而喻。知识资源的独特性主要在于进口中间品所蕴含的先进知识与技术,需要企业具备一定的吸收能力才能转化为真正属于自己的知识资源,并最终促进自身创新能力的提升(吕越等,2018)。因而,技术溢出效应的发挥,还受到企业吸收能力的影响。其次,利润增长效应指中间品进口会带来企业资金资源的积累,有利于企业开展技术创新活动。最后,出口规模扩张效应不仅能为企业带来知识资源与资金资源的积累,还会因为企业出口深度与广度的增加而促使企业面临更为严峻的市场竞争环境,这些都会影响企业技术创新模式的选择。图1揭示了中间品进口影响企业技术创新模式选择的作用机制。

图1 中间品进口影响企业技术创新模式选择的作用机制

(一)技术溢出效应

中间品贸易自由化带来的关税削减、企业支付成本的降低、大量非关税壁垒的消除及生产者面临技术输入限制的放松,很大程度上增加了进口国企业对多样性、高质量中间品的可获得性。大量的研究表明,自贸易自由化逐步深化以后,中国制造业企业进口中间品质量整体呈现上升趋势(施炳展等,2016;余淼杰等,2016)。而进口的高质量中间品往往包含着来源国领先的技术水平(Blalock et al.,2007),进口国企业通过对其消化、吸收可以进一步提高自己的研发能力与技术水平,促进企业技术创新。当然,这能否更进一步促进企业选择从事较为高端的创新活动,还取决于企业自身的吸收能力,这是因为国际技术溢出的效果往往会受到企业对知识的吸收与整合能力的影响(Szulanski G,2000)。吸收能力是企业赖以对知识获取、消化、转化和运用的一种动态能力(Zahra et al. ,2002),企业吸收能力越强,越有助于提升其自身创新的速度和范围(Helfat,1997;Kim et al.,1996),促使企业高端创新。相反,当企业吸收能力较低时,进口中间产品所带来的技术溢出效应往往难以有效发挥,无疑增加了企业从事低端创新的可能性。因此,进口的高质量的中间产品能否更加有效地发挥技术溢出效应,促进企业高端创新,本身就对企业的吸收能力提出了一定的要求,这要求进口企业相应配套使用更为先进的机械设备以及雇佣更高层次的人力资本,以进一步提高自身的吸收能力。企业吸收能力的增强有利于发挥进口中间品带来的技术溢出效应对企业从事相对高端创新活动的促进作用。据此,本文提出理论假说1。

理论假说1:进口中间品带来的技术溢出效应对企业技术创新模式的影响会受到企业吸收能力的调节。企业吸收能力越强,越有利于促进企业从事高端创新活动。

(二)利润增长效应

中间产品的进口能带来企业生产率的提升,企业生产率的提升又会促进企业利润的增加。并且这种由进口中间品所带来的好处在贸易开放度更大的国家越能体现出来(Kasaharaet al. ,2004),随着贸易自由化的深入推进,这很大程度上刺激了企业对许多以前无法获得的中间产品和品种的进口,提高了企业对多样化中间品的可获得性。从企业内部来看,中间品贸易自由化带来的企业多品种的中间品的进口作为国内投入品的非完全替代品,与国内投入品结合能够使企业生产率增加(Halpern et al. ,2015)。此外,进口的新的品种投入生产中能够带来某些特定产品的产出水平的提高,企业就会增加更多品种的中间品的进口,将资源倾向于产出水平更高的某些特定产品,而减少其他产品的生产,这有利于企业产品转换,内部资源的合理分配,进一步促进了企业生产率的提升(Choi et al.,2013),而企业生产率的提升又会带来企业利润的增加。

从企业外部来看,进口的中间产品品种的增加有利于其生产的最终产品种类的增多(Colantone et al. ,2014),产品种类的增加扩大了消费者对产品的选择范围,从而有利于增加企业市场份额,促进企业利润的上升。

以企业自身利润积累为主的内源融资是企业创新投入的主要渠道,进口中间产品有利于增加企业利润,增加的利润为企业从事高端的创新活动提供了雄厚的研发资本和创新实力。据此,本文提出理论假说2。

理论假说2:中间品进口能够通过利润增长效应促进企业高端技术创新模式的选择。

(三)出口规模扩张效应

中间产品的进口能够有效促进企业出口规模的增加。加入WTO以后,中国对外贸易发展呈现双高现象,即进口贸易呈现大幅度增长的同时,出口贸易也呈现急剧扩张态势。对于以“为出口而进口”为代表的加工贸易企业而言,通过进口中间产品,扩大了企业出口规模(张杰等,2015),增加了企业利润。对于一般贸易企业而言,中间品的进口降低了出口产品的成本,提升了出口产品竞争力,有效提高了企业出口的深度与广度。

而企业出口深度与广度的增加,又会带来出口中的学习效应与市场竞争效应。出口中学习效应是指出口企业可以接触到来自不同国家规模更大的知识库,通过模仿学习先进的知识、技术,出口企业能够促进其自身创新能力的提升,增加企业从事高端创新活动的可能性。市场竞争效应是指随着企业出口深度与广度的增加,其面临的市场竞争将更为激烈(谢建国等,2018),为了避免被市场所淘汰,占据更多的市场份额,企业增加研发投入从事相对低端且易于模仿的创新活动的倾向越小。据此,本文提出理论假说3。

理论假说3:中间品进口能够通过出口规模扩张效应促进企业高端技术创新模式的选择。

三、计量模型设定、指标选取与数据来源

(一)计量模型设定

为了考察中间品进口对制造业企业技术创新模式的影响,本文采用Probit模型进行估计。基准回归模型如下:

Innovi=β0+β1Intermi+β2Xi+μi(1)

(二)指標选取

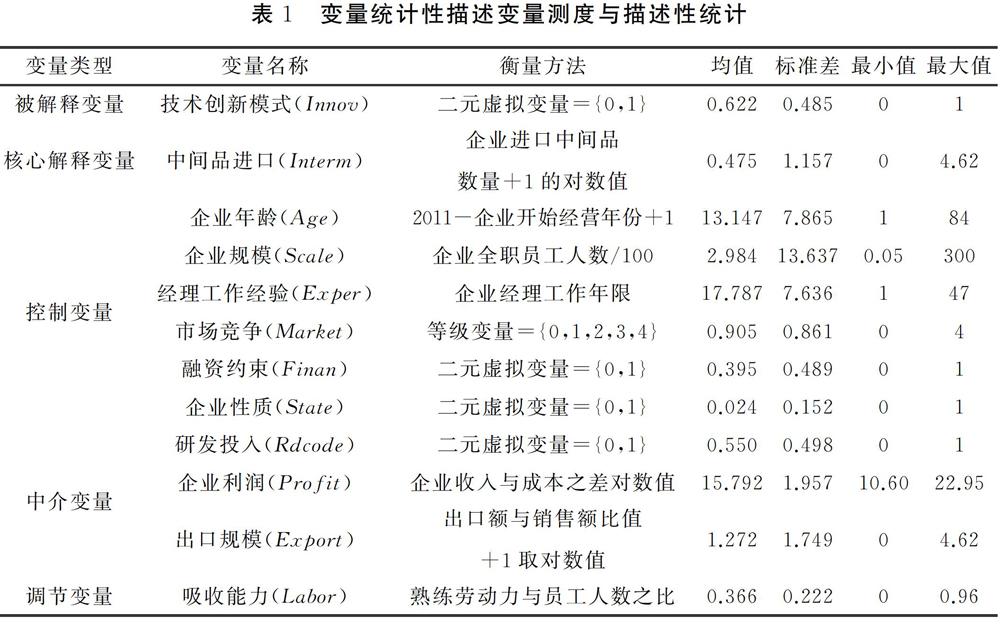

1.被解释变量:技术创新模式(Innov)。微观企业技术创新模式由世界银行2012年中国企业营商环境调查问卷中涉及的题项“过去三年企业是否进行产品创新(CNO.1)”以及“过去三年企业是否进行工艺创新(CNO.16)”进行确定。并设置二元虚拟变量Innov={0,1},取值为1表明是进行产品创新的企业,由于仅进行产品创新的企业为3家,因此取值为1的样本可近似看作是产品创新和工艺创新并举的企业,代表高端创新模式;仅从事工艺创新的企业取值为0,代表低端创新模式。

2.核心解释变量:中间品进口(Interm)。调查问卷中涉及企业从国外进口中间投入产品的详细信息(D.12b),本文将企业进口中间产品的数量加1并取对数,作为企业中间品进口的衡量指标。

3.中介变量:①企业研发(Rdcode)。借鉴张先锋等(2019)的做法,本文使用企业研发以衡量中间品进口的技术溢出效应。目前,企业研发的主要衡量指标有企业R&D 投入、企业专利数量(黎文靖等,2016)以及企业新产品产值(田巍等,2014)等,考虑到世行数据企业研发投入指标相对较为完整,本文使用企业研发投入作为企业研发的衡量指标。根据世界银行的调查数据,设置企业研发投入虚拟变量,若在过去三年里企业在内部的研发活动上有花费则赋值为1,否则为0。②企业利润(Profit)。企业利润定义为企业收入(企业所有产品和服务的年销售总额)与企业各项成本之差(劳动力成本、原材料中间产品投入成本、燃料电力成本、各种租金以及企业其他生产成本),并取对数表示。③企业出口规模(Export)。借鉴毛其淋等(2019)的研究,使用企業出口密集度刻画企业出口规模,并采用“企业出口额与企业销售额的比值+1”的对数值进行衡量。使用企业出口密集度作为企业规模的衡量指标的一个好处是可以剔除企业绝对规模因素的影响。世行问卷信息(D.3)详细介绍了企业间接出口与直接出口占企业销售额的比例,我们将两者相加得到企业出口额与企业销售额的比值。

4.调节变量:企业吸收能力(Labor)。企业的自主创新活动不仅取决于技术溢出效应的大小,同时也取决于企业自身对外来先进技术的吸收能力。企业吸收能力越强,表示企业的消化、模仿能力越强,从事高端技术创新活动的可能性也就越大。人力资本水平能影响到技术模仿与技术扩散的速度,不少研究也将人力资本水平作为吸收能力的代理指标(吕越等,2018;上官绪明等,2016)。世界银行的调查数据中,涉及企业内部熟练劳动力与非熟练劳动力的详细信息(L.4),能够较好地度量企业内部人力资本水平(杨晔等,2019)。因此本文以企业中熟练劳动力占比衡量企业的人力资本水平并作为企业吸收能力的衡量指标,企业中熟练劳动力占比越高,表明企业吸收能力越强。

5.控制变量:①企业年龄(Age)。世界银行实际调查的是企业2011财年的具体情况,本文采用2011年减去企业开始经营年份再加1得到企业的年龄。由于组织惯性,相比于年轻企业,年老企业缺乏创新动力,决策倾向于保守等方面表现得更加明显(Alex et al. ,2016 )。但年老企业会在长期的经营管理中积累更多的创新经验,降低企业创新成本,促进企业从事更为高端的创新活动。因此,企业年龄对于技术创新模式的影响取决于两种效应大小的比较。②企业规模(Scale)。本文以企业全职员工人数作为企业规模的衡量变量,一般而言,企业员工人数越多,企业规模相对越大。相比于小企业而言,大企业规模优势越明显,将拥有更多的资源优势去支持企业的高端创新活动。但规模较大的企业往往由于繁文缛节带来各种束缚,不利于企业创新(Freeman et al. ,2007)。因此,企业规模对于技术创新模式的影响结果不确定。③企业经理工作经验(Exper)。一般而言,经理从事本职业的年限越长,表明其工作经验越丰富。企业管理者的经验越丰富,往往越能及时掌握行业的发展动态,有更多的可能性做出企业创新决策。但也有研究表明,企业经理从事本职业年限越长,其越会形成固定的思维模式,其决策越依赖于以往信息与经验,从而影响到他们综合新信息的能力(宁静等,2009)。④市场竞争(Market)。根据问卷中(E30)非正规部门竞争对企业运营妨碍程度,设置等级变量Market={0,1,2,3,4},该值越小表示企业面临的市场竞争程度越小。当市场竞争越大,为了不被市场所淘汰,获取更大的市场份额,企业往往会选择高端技术创新模式。预期系数符号为正。⑤融资约束(Finan)。参考周开国等(2017)年的研究,根据企业对于“是否有透支限额(K7)”题项的回答来判断企业是否遭受融资约束,若企业有透支限额则表明其受到融资约束的程度较小,赋值为1,反之则赋值为0。企业的技术创新会受到外源融资约束的影响,若面临外源融资约束,企业自身资金缺乏很难支撑企业从事较为高端的创新活动,其从事低端创新的可能性必然会大大增加。预期符号为正。⑥企业性质(State)。借鉴胡昭玲等(2016)的研究设置虚拟变量,若企业国有资本的比例在50%及以上,则赋值为1,否则为0。从理论上来说,企业所有制类型会导致企业技术创新行为的差异。一方面,相关研究表明国有企业的产权属性以及由此带来的严重委托代理和预算软约束问题,使得国有企业在创新效率上表现较差(吴延兵,2012)。另一方面,也有研究表明国有企业依靠政策支持、政府补贴等方式掌握了大量的创新资源,凭借雄厚的技术力量,创新产出上更有优势(刘和旺等,2015)。因此,企业所有制类型对企业技术创新模式的影响取决于两种效应大小的比较。⑦行业虚拟变量(Industry)。设置二元虚拟变量Industry2={0,1},其中1为资本密集型行业,0代表其他行业;Industry3={0,1},其中1表示技术密集型行业,0为其他行业[劳动密集型行业包括食品制造业、烟草制造业、纺织业、服装业、皮革制品业、木材加工业、造纸及纸制品业、印刷业和记录媒介的复制、家具制造业;资本密集型行业包括石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学燃料及化学制品制造业、塑料制造业、非金属矿物制品业、基本技术制造业、金属制品业;技术密集型行业包括机械设备、电子工业、精密仪器、交通运输设备制造业、废弃资源和废旧材料回收加工业。]。⑧地区虚拟变量(Region)。本文设置二元虚拟变量Region2={0,1},取值为1代表中部地区,0为其他地区;Region3={0,1},取值为1代表西部地区,0为其他地区[将样本企业所在地区划分为东部、中部和西部地区,东部城市为(北京、大连、东莞、佛山、广州、杭州、济南、南京、南通、宁波、青岛、上海、沈阳、深圳、石家庄、苏州、唐山、温州、无锡、烟台),中部城市为(合肥、洛阳、武汉、郑州),西部城市为(成都)。]。

3.因变量替换

世界银行调查数据CNO.14也涉及企业产品与工艺创新的信息。借鉴李后建等(2017)的研究,本文将“推出新产品或新服务”“为现有产品或服务添加新功能”定义为产品创新[借鉴胡大立等(2019)研究,仅仅将“推出新产品或新服务”定义为产品创新进行检验,结果依然稳健。];将“为产品或工艺引入新的技术和设备改进”“在生产或运营中引入新的质量控制程序”“引入新的管理流程”“为员工提供技术培训”“采取措施降低生产成本”“采取措施提高生产灵活性”中的任意一种行为,定义为工艺创新,重新对基准模型进行回归,回归结果如表5所示。为了节约篇幅,表格中只报告了核心解释变量的结果,从回归结果可以看出,中间品进口仍然促进了企业从事高端创新活动,与基准回归结果一致。

4.替换模型

样本中仅仅从事工艺创新的企业比例約为62%,而选择从事产品创新的企业的比例约为38%,直接使用probit模型进行估计可能会带来估计偏差,将其称之为“稀有事件偏差”。

本文采用补对数—对数模型进行估计纠正可能存在的偏差,回归结果如表5所示。(5)—(6)列回归结果表明,核心解释变量Interm的估计系数显著为正,这表明中间品进口有利于促进企业从事高端创新活动,结果依然稳健。

(三)异质性分析

以上分析得到的一个重要的结论是,中间品进口有利于促进制造业企业高端创新,但是这一分析只是平均意义上的,而忽略了同一个地区和行业内部不同企业的异质性。下面本文进一步从企业层面的企业规模以及面临市场竞争的异质性进行分析,以得到更有针对性的结论。

1.企业规模的异质性

本文以企业员工人数的中位数作为基准,如果企业的员工人数高于中位数,则表明企业规模较大,反之若企业员工人数小于等于中位数,则表明企业规模较小。然后,分别对不同规模大小的企业,进行分组回归,回归结果见表6。其中(1)、(2)列为规模较大的企业回归结果,而(3)、(4)列为规模较小企业的回归结果,为了方便比较这里采用Logit模型进行回归。从结果可以看出,中间品进口对规模较大的企业选择高端创新模式的促进作用更大。可能的原因是:相比于规模较大的企业而言,小企业往往面临资金、人才等资源的短缺,而规模越大的企业,将拥有更多的资源优势去支持企业的高端创新活动。

2.企业市场竞争的异质性。

本文以企业面临市场竞争的中位数作为基准,如果企业面临的市场竞争高于中位数,则表明企业面临的市场竞争较大;反之,若企业面临的市场竞争小于或等于中位数,则表明企业面临的市场竞争程度较小。同样,分别对面临不同市场竞争程度的企业进行分组回归,回归结果见表6。其中(5)、(6)列为面临市场竞争程度较大的企业回归结果,而(7)、(8)列为面临市场竞争程度较小的企业回归结果。从结果可以看出,中间品进口对面临市场竞争程度越大的企业选择高端创新模式的促进作用更大。可能的原因是:企业面临的市场竞争越小,其对市场环境的变化往往变得不敏感,难以根据市场的需求和技术发展趋势调整自己的竞争战略,企业创新惰性易于形成,其低端创新模式选择的可能性越大。相反,当企业面临的市场竞争越大时,为了能够在激烈的市场竞争中继续生存,企业必须不断更新产品,这种倒逼机制促进了企业选择更为高端创新模式的可能性。

(四)机制检验

1.技术溢出效应检验

为了检验中间品技术溢出效应对企业技术创新模式的影响,本文参照温忠麟等(2014)的研究,建立如下有调节的中介效应模型进行相关分析。

Innovi=c0+c1Intermi+c2Labori+c3Intermi*Labori+c4Xi+μi(3)

Rdcodei=α0+α1Intermi+α2Labori+α3Xi+μi(4)

Innovi=b0+b1Intermi+b2Labori+b3Rdcodei+b4Labori*Rdcodei+b5Xi+μi(5)

第一步,模型(3)检验了中间品进口对企业技术创新模式影响的直接效应是否会受到企业吸收能力调节,表7中(1)、(2)列的回归结果显示,直接效应不受企业吸收能力的调节作用。第二步,模型(4)将中介变量对调节变量与核心解释变量进行回归,表7中(3)列回归结果显示核心解释变量Interm的估计结果显著为正。第三步,将被解释变量对中介变量、核心解释变量以及调节变量同时作回归,表7中(4)列回归结果显示中介变量与调节变量乘积的系数b4虽然为正但不显著。依据有调节的中介效应的检验方法,须同时满足系数α1≠0且b4≠0显著,则表明有调节的中介效应存在,但此时模型(5)中Labor*Rdcode的系数b4虽然不为0,但不显著,该结果与理论假说1不符合。可能的原因是并没有考虑到企业自身所有制类型的差异所造成的影响。对于国有企业而言,中间品进口带来的技术溢出效应受企业吸收能力的影响可能较小,相反,影响国有企业创新的因素更多体现为资源错配、委托代理成本以及寻租等国有企业的体制特点和产权特征。于是我们删除国有企业样本,重新对模型(5)进行回归,回归结果见表7的(5)列,此时交互项(Labor*Rdcode)系数b4的估计结果显著为正,这意味着中间品进口的技术溢出效应对企业技术创新模式的影响受企业吸收能力调节,当企业吸收能力越强时,越有利于促进其从事高端创新活动,符合理论假说1的预期。

2.利润增长效应与出口规模扩张效应检验

为了检验中间品进口通过利润增长效应与出口规模扩张效应影响到企业技术创新模式选择的作用机制,本文建立方程(6)、(7)。利用中介效应的检验方法,首先采用计量模型(1)将企业技术创新模式对中间品进口进行回归,通过观察中间品进口数量的系数大小和方向来判断中间品进口数量对企业技术创新模式的直接影响。为了进一步验证中间品进口对制造业企业技术创新模式的间接影响,即企业进口中间品能否通过利润增长效应以及出口规模扩张效应对企业技术创新模式产生影响。本文分别将企业利润、企业出口规模作为中介变量,然后利用模型(6)分别进行回归。最后,利用模型(7)将企业技术创新模式同时对中间品进口和中介变量进行回归,以检验中介效应的存在性。

Zi=α0+α1Intermi+α2X'i+μi(6)

Innovi=γ0+γ1Intermi+γ2Zi+γ3Xi+μi(7)

对递归方程式(6)、(7)进行估计,回归结果见表8。(1)—(4)列为企业利润作为中介变量的回归结果,第(1)、(3)列中核心解释变量Interm的估计系数显著为正,这说明中间品进口能够促进企业利润的增加,第(2)、(4)列中同时加入中间品进口与中介变量后发现中介变量企业利润(Profit)的回归系数显著为正,说明企业利润的增加是中间品进口促进企业从事高端创新活动的渠道。企业进口中间产品带来了企业利润的增加,企业利润的增加会促进其选择较为高端的技术创新模式,符合理论假说2的预期。

表8中第(5)—(8)列为企业出口规模作为中介变量的回归结果,第(5)、(7)列中核心解释变量Interm的估计系数显著为正,这表明中间品进口能够促进企业出口规模增加。第(6)、(8)列中同时加入中间品进口与中介变量后,发现企业规模(Export)的回归系数显著为正,这表明企业出口规模的增加是中间品进口促进其从事高端创新活动的渠道之一,符合理论假说3的预期。

五、结论与政策建议

本文分析了中间品进口影响制造业企业技术创新模式选择的内在机理,并采用2012年世界银行中国企业营商环境调查数据进行相关实证检验。研究结果表明:(1)从总体上来看,中间品进口有利于中国制造业企业技术创新模式高端化,且这一结论在纠正了样本选择性偏差以及处理了模型内生性问题后,依然成立。(2)异质性分析表明,企业规模越大,面临的市场竞争程度越大,中间品进口促进企业技术创新模式高端化的作用越明显。(3)从作用机制来看,中间品带来的企业利润增长效应以及出口规模扩张效应是企业选择从事高端创新活动的可能影响途径。而进口中间品带来的技术溢出效应对企业技术创新模式的影响会受到企业吸收能力的调节。企业吸收能力越强,技术溢出效应才越能促进企业从事高端创新,反之则相反;且这一效应在非国有制造业企业中表现突出。

当前中间品进口贸易已成为中国经济发展的重要支撑,中间品进口对于促进中国由制造大国转变为制造强国能够发挥至关重要的作用。在当前大小贸易摩擦不断、技术竞争激烈的环境下,本文的研究结论具有以下几个方面的政策意义。(1)中国政府应该继续深入推进中间品贸易自由化进程。政府应该更加主动地推进区域、次区域框架内贸易自由化和便利化进程,不斷加强区域合作,为企业的进口贸易提供有利的外部环境。(2)政府要规范市场秩序,促进企业之间公平竞争。保持适度的竞争强度更有利于促进进口中间品企业自身创新能力的提高,为此政府应该继续完善市场体系、统一市场竞争规则,引导市场竞争格局朝着有利于进口中间品企业创新的方向发展。(3)企业应该注重培育提升自身的吸收能力,练好企业“内功”。企业在以进口中间品贸易方式积极嵌入全球价值链过程中,应该注重以加强研发投入、提升劳动力技能水平等方式来培育提升自身的吸收能力,只有这样才能牢牢抓住中间品贸易自由化带来的发展契机,更好地吸收蕴含在进口中间品中的物化型技术,最大程度地发挥进口中间品的技术溢出效应,提升企业技术创新水平。

参考文献:

[1]耿晔强,郑超群.中间品贸易自由化、进口多样性与企业创新[J].产业经济研究,2018(2).

[2]胡彬,万道侠.产业集聚如何影响制造业企业的技术创新模式—— 兼论企业“创新惰性”的形成原因[J].财经研究,2017(11).

[3]胡昭玲,李红阳.嵌入全球价值链与制造业企业技术创新——基于2012年世界银行调查数据的研究[J].中南财经政法大学学报,2016(5).

[4]胡大立,金晨远.制造业企业低端锁定程度与创新偏好选择[J].江西社会科学,2019(2).

[5]韩雪飞,赵黎明.企业竞争、知识产权保护与创新选择——基于我国制造业企业的实证研究[J].经济问题探索,2018(5).

[6]刘志彪,张杰.全球代工体系下发展中国家俘获型网络的形成、突破与对策——基于GVC与NVC的比较视角[J].中国工业经济,2007(5).

[7]罗勇,曾涛.我国中间品进口商品结构对技术创新的影响[J]. 国际贸易问题,2017(9).

[8]吕越,陈帅,盛斌.嵌入全球价值链会导致中国制造的“低端锁定”吗?[J].管理世界,2018(8).

[9]黎文靖,郑曼妮. 实质性创新还是策略性创新?环境宏观产业政策对微观企业创新的影响[J].经济研究,2016(4).

[10]刘和旺,郑世林,王宇锋.所有制类型、技术创新与企业绩效[J].中国软科学,2015(3).

[11]李后建,张剑.企业创新对产能过剩的影响机制研究[J].产业经济研究,2017(2).

[12]毛其淋,王澍.地方金融自由化如何影响中国企业出口?——以城市商业银行发展为例[J].世界经济研究,2019(8).

[13]宁静,井润田.CEO特征、R&D强度以及外部环境关系的实证研究[J].科研管理,2009(5).

[14]施炳展,张雅睿.贸易自由化与中国企业进口中间品质量升级[J].数量经济技术经济研究,2016(9).

[15]上官绪明. 技术溢出、吸收能力与技术进步[J].世界经济研究,2016(8).

[16]田巍,余淼杰.中间品贸易自由化和企业研发:基于中国数据的经验分析[J].世界经济,2014(6).

[17]万道侠,胡彬.产业集聚、金融发展与企业的“创新惰性”[J].产业经济研究,2018(1).

[18]魏浩,林薛棟.进口贸易自由化与异质性企业创新——来自中国制造企业的证据[J].经济经纬,2017(6).

[19]吴延兵. 中国哪种所有制类型企业最具创新性?[J].世界经济,2012(6).

[20]温忠麟,叶宝娟.有调节的中介模型检验方法:竞争还是替补?[J].心理学报,2014(5).

[21]谢建国,丁蕾.出口贸易与企业研发能力——来自中国工业企业微观数据的证据[J].产业经济评论,2018(3).

[22]叶林.企业规模与创新技术选择[J]. 经济评论,2014( 6).

[23]余淼杰,李乐融.贸易自由化与进口中间品质量升级——来自中国海关产品层面的证据[J].经济学(季刊),2016(3).

[24]杨晔,朱晨,谈毅.技术创新与中小企业雇佣需求——基于员工技能结构的再审视[J].管理科学学报,2019(2).

[25]张杰.进口对中国制造业企业专利活动的抑制效应研究[J].中国工业经济,2015(7).

[26]张先锋,谢正莹,蒋慕超.中间品进口对企业产能利用率的影响:基于中间品进口的数量、种类与质量维度[J].世界经济研究,2019(1).

[27]周开国,卢允之,杨海生. 融资约束、创新能力与企业协同创新[J]. 经济研究,2017(7).

[28]Alex C,Agustí S,Mercedes T. Innovation and Firm Growth:Does Firm Age Play a Role?[J]. ResearchPolicy,2016(2).

[29]Blalock G,Veloso F M. Imports,Productivity Growth,and Supply Chain Learning[J]. World Development,2007(7).

[30]Choi,Yong Seok,Hahn C H. Effects of Imported Intermediate Varieties on Plant Total Factor Productivity and Product Switching:Evidence from Korean Manufacturing [J]. Asian Economic Journal,2013(2).

[31]Colantone I,Crinò,Rosario. New Imported Inputs,New Domestic Products[J]. Journal of International Economics,2014(1).

[32]Freeman J,Engel J S. Models of Innovation:Startups and Mature Corporations [J]. California Management Review,2007(1).

[33]Goldberg P K,Khandelwal A K,Topalova P,et al. Imported Intermediate Inputs and Domestic Product Growth:Evidence from India[J]. Quarterly Journal of Economics,2010(4).

[34]Humphrey J and H Schmitz. How Does Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters[J]. Regional Studies,2002(9).

[35]Helfat C E. Know-how and Asset Complementary and Dynamic Capability Accumulation:The Case of R&D[J]. Strategic Management Journal,1997(18).

[36]Halpern,László,Miklós Koren,and Adam Szeidl. Imported Inputs and Productivity[J]. American Economic Review,2015(12).

[37]Kim D J and B Kogut. Technological Platforms and Diversifications[J]. Organization Science,1996(17).

[38]Kasahara H,Rodrigue J. Does the Use of Imported Intermediates Increase Productivity? Plant-level Evidence [J]. Journal of Development Economics,2004(1).

[39]Lambertini L,Mantovani A. Process and Product Innovation by a Multiproduct Monopolist:a Dynamic Approach[J]. International Journal of Industrial Organization,2009(4).

[40]Liu Q,Qiu L D. Intermediate Input Imports and Innovations:Evidence from Chinese FirmsPatent Filings[J]. Journal of International Economics,2016(11).

[41]Szulanski G. The Process of Knowledge Transfer:A Diachronic Analysis of Stickiness[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes,2000(1).

[42]Utterback J M. Mastering the Dynamics of Innovation:How Companies can Seize Opportunities in the Face of Technological Change[M]. Harvard Business School Press,1994.

[43]Zahra S A and G George. Absorptive Capacity:A Review Re-conceptualization and Extension[J]. Academy of Management Review,2002(2).

(責任编辑:彭琳)