多粘菌素临床应用与困局

黄晨,肖永红

(1.宁波市医疗中心李惠利医院呼吸与危重症医学科,宁波 315000;2.浙江大学医学院附属第一医院传染病诊治国家重点实验室、感染性疾病诊治协同创新中心,杭州 310003)

世界卫生组织已将细菌耐药问题列为威胁人类健康的三大威胁之一[1]。近些年来,临床上日益增多的多重耐药(multidrug resistance,MDR)革兰阴性细菌,尤其是碳青霉烯类耐药肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌及鲍曼不动杆菌流行,给感染治疗带来巨大的挑战。由于新型抗菌药物研究开发进展缓慢,多粘菌素这种早期因肾毒性和神经毒性问题被其他抗菌药物所取代的抗菌药物,由于体外对多重耐药及泛耐药(pan-drug resistance,PDR)革兰阴性细菌显著的抗菌活性重新回到人们的视野,被列为治疗此类感染的重要药物,与其临床应用相关的问题也备受关注,笔者就多粘菌素的药理和毒理特性及临床应用现状以及存在的问题进行分析。

1 多粘菌素药理学特性

多粘菌素是由多粘类芽孢杆菌产生的抗菌多肽,有A、B、C、D、E 5种。用于临床的多粘菌素主要为多粘菌素B(polymyxin B,PMB)和多粘菌素E(colistin,CST,又称粘菌素),两者的主要区别在于6号位上一个氨基酸的差异,其中PMB是苯丙氨酸,CST是亮氨酸。供临床用的PMB为其硫酸盐,是具有抗菌活性的产品;而形成鲜明对比的是多粘菌素甲磺酸盐(colistimethate sodium,CMS),抗菌活性部位被甲磺酸盐所掩盖,本身并没有抗菌活性,作为一种前体药物,需要给药后在体内转化为CST发挥杀菌作用。

1.1抗菌活性与抗菌谱

1.2.1抗菌活性、抗菌机制与抗菌谱 PMB和CST对临床分离的常见的革兰阴性菌具有抗菌活性[2]。其抗菌机制主要涉及细菌外膜上的脂多糖和药物两者的相互作用关系[3-4]。但有学者提出多粘菌素与脂多糖的结合仅代表了该药物的部分抗菌机制,认为该过程并非关键灭菌作用,因而多粘菌素具体的杀菌机制尚不完全清楚[5]。然而,变形杆菌、粘质沙雷菌、洋葱伯克霍尔德菌、军团菌等细菌对多粘菌素天然耐药。此外,多粘菌素对革兰阴性球菌、革兰阳性菌以及厌氧菌也无作用[2]。

1.2.2多粘菌素耐药菌快速出现并广泛流行 尽管多粘菌素体外对大多数革兰阴性细菌具有显著的抗菌活性,但临床上分离的病原菌对多粘菌素的耐药率出现上升趋势,可能的原因是全世界范围内多粘菌素的广泛使用及不合理应用。我国近期发表的流行病学调查数据显示,1105株非重复碳青霉烯类耐药肠杆菌科细菌对CST耐药率低,其中对肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌和阴沟肠杆菌的耐药率分别为1.1%,2.3%和6.2%[6]。另外,需要引起注意的是2015年报道发现的存在于质粒上的mcr-1基因(介导对多粘菌素的耐药),可以在肠杆菌科细菌间传播,引起了人们对未来耐药严峻形势的担忧[7]。WANG等[8]针对我国mcr-1基因的分布情况进行调查研究,发现该基因主要分布在大肠埃希菌中(1.4%),其次为肺炎克雷伯菌(<1%)、阴沟肠杆菌(<1%)、产气肠杆菌(<1%)。对于非发酵革兰阴性细菌,我国早期的大型流行病学调查数据缺乏多粘菌素的相关药敏,2013年全国大型流行病学调查数据显示碳青霉烯类耐药和泛耐药鲍曼不动杆菌和铜绿假单胞菌对PMB耐药率分别为3.45%和11.1%[9]。

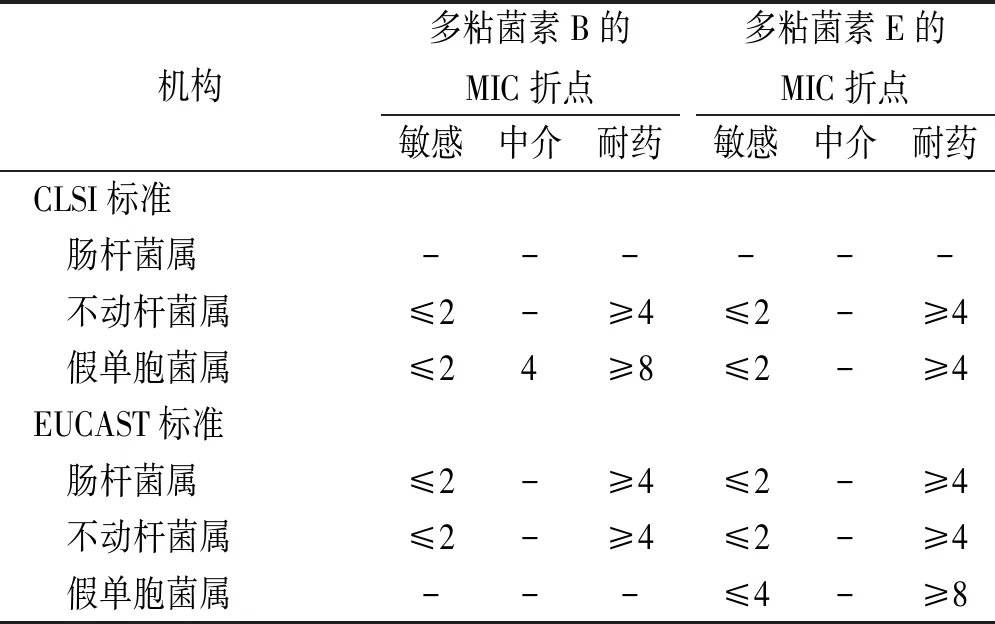

1.2.3体外抗菌活性缺乏统一和可靠的测定方法 美国临床实验室标准研究所(Clinical and Laboratory Standards Institute,CLSI)和欧洲临床微生物和感染病学会药物敏感性试验委员会( European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing,EUCAST)均推荐微量肉汤稀释法作为测定多粘菌素药敏试验的标准方法,并且需在经阳离子调整的水解酪蛋白(MUELLER-HINTON)培养基中完成,不建议使用琼脂稀释法、纸片扩散法测定最小抑菌浓度(MIC),主要原因是粘菌素类药物的相对分子质量大,在琼脂中不易扩散。但是,关于多粘菌素敏感性测试的最佳方法仍未达成共识,因为每种体外测试方法都有其自身的缺点。在微量肉汤稀释法过程中,PMB和CST均会吸附到96孔板中的聚苯乙烯/聚丙烯表面,这可能会导致游离药物的浓度降低,从而高估受试菌株的 MIC[10]。加入聚山梨酯-80可能减少药物在载体表面的吸附;然而,CLSI和EUCAST都没有建议添加聚山梨酯-80用于多粘菌素的MIC测定。因此,未来的研究应该旨在开发改进多粘菌素敏感性测试的方法。另外,Vitek 2系统和E-test条测定的MIC结果并不十分可靠[10]。表1汇总了CLSI和EUCAST对PMB和CST的敏感和耐药折点范围。由于目前尚缺乏足够的PMB和CST相关药动学/药效学数据(pharmacokinetics/ pharmacodynamics,PK/PD),尤其是体内研究,因此折点的数据有待未来进一步的考量。

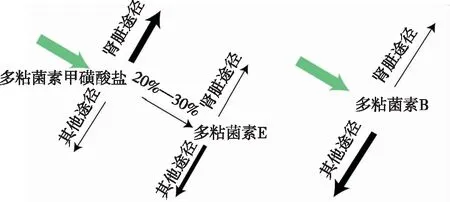

1.2多粘菌素体内过程复杂,严重影响临床给药方案设计与优化 目前大部分关于多粘菌素的PK/PD研究源于CST。临床使用的CST主要以CMS形式存在,进入体内转化为CST发挥抗菌活性。CMS和PMB两者药物成分的差异导致这两者药物进入体内后PK有较大的差异(图1)。

表1 CLSI和EUCAST对于多粘菌素B和多粘菌素E敏感折点的定义

Tab.1DefinitiononsusceptibilitybreakpointsofPMBandCSTaccordingtoCLSIandEUCAST

机构多粘菌素B的MIC折点敏感中介耐药多粘菌素E的MIC折点敏感中介耐药CLSI标准 肠杆菌属------ 不动杆菌属≤2-≥4≤2-≥4 假单胞菌属≤24≥8≤2-≥4EUCAST标准 肠杆菌属≤2-≥4≤2-≥4 不动杆菌属≤2-≥4≤2-≥4 假单胞菌属---≤4-≥8

图1 多粘菌素B和多粘菌素E经肠外注射后在体内的代谢过程

Fig.1SchematicrepresentationofthemetabolismpathwaysforPBMandCSTinvivo

CMS大部分主要通过肾脏以原药形式代谢,而在体内转化的抗菌活性药物CST则主要通过肾外途径排泄[11]。CMS通过静脉给药后,CMS转化为CST的速率较缓慢,从而导致血药浓度难以快速达到靶浓度。一项关于CMS的群体动力学研究发现在肾功能良好的患者中使用CMS 240 mg,q8h的给药方案可能需要36 h以上才能使CST达到2 mg·L-1的稳态血药浓度[12]。类似的研究指出即使在CMS 800 mg的日剂量下,CST在肾功能正常患者中取得的平均血药浓度难以达到2 mg·L-1[13]。但是在肾功能不全的患者中,CMS的清除速率受到影响,体内有更多的CMS转化为CST,更易取得较高的CST浓度。由于CMS在体内转化为CST的过程受较多因素影响,PK数据存在较大的个体差异。在肌酐清除率及日剂量不变的情况下,患者CST的稳态浓度差异可高达10倍[13]。这就给临床医生带来极大的困惑,担心CMS剂量不足导致的亚血药浓度治疗,又顾虑CMS过量引起的毒副作用。

目前针对PMB的药动学研究并不多。第一项针对PMB的PK研究发现其分布容积和半衰期分别为47.2 L和13.6 h[14]。在不同肾功能水平的患者中,PMB的清除率个体差异较小。值得注意的是,PMB由于本身就具有抗菌活性,无需转化,因此它能够更快地达到血药浓度高峰,并且PK的个体差异相较CMS小很多,即使是在肾功能差异很大的患者中[15]。这就意味着完善PMB的PK数据能够帮助临床优化给药方案,使初始剂量的选择更简单且更易预测,避免亚血药浓度治疗。

1.3PK/PD研究缺乏明确结论 已发表的大量PK/PD研究主要针对CST。在体外静态杀菌试验和体内感染模型中,PMB和CST 表现出快速的、浓度依赖性的杀菌特性[16]。BERGEN等[17]首先采用体外PK/PD模型证明fAUC/MIC是最佳预测多粘菌素抗菌活性的PK/PD指标。MARKOU等[18]对14例入住重症监护室期间发生呼吸机相关肺炎(ventilator associated pneumonia,VAP)或者医院内血流感染的患者使用CMS 225mg q8h或q12h方案联合其他抗菌药物(主要为美罗培南),取得的Cmax和Cmin分别为2.93 和1.03 mg·L-1;其中需要注意的是CST对病原菌MIC分布在1~2 mg·L-1之间的患者,其AUC/MIC和Cmax/MIC分别≤20和≤5,导致临床较差的预后。随后DUDHANI等[19]利用中性粒细胞减少的小鼠大腿感染模型和肺部感染模型对CST的PK/PD靶值进行探究;对于肺部感染,需要使铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌及肺炎克雷伯菌菌落数分别下降1-log、2-log、3-log所需的fAUC/MIC值分别为15.6~22.7,27.6~36.1和53.3~66.7;而对于大腿感染,则需要调整至12.2~16.7,36.9~45.9,105~141[20]。提示需要根据感染部位及感染病原菌调整多粘菌素用药剂量。然而,上述感染模型中,即使多粘菌素的fAUC/MIC在药效学靶值在规定范围内,仍然避免不了细菌耐药亚群的出现。体外研究显示多粘菌素单药下鲍曼不动杆菌在64×MIC下也会再次生长[16],这就强调了需要联合治疗的必要性。体外PK/PD研究显示多粘菌素(恒定浓度0.5或2 mg·L-1)联合多利培南(Cmax,2.5或25 mg·L-1;t1/2,1.5 h;q8h)或利福平(Cmax,5mg·L-1;t1/2,3 h;q24h)表现出对多重耐药鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌及肺炎克雷伯菌协同的杀菌效果,并抑制了耐药亚群的产生[21-23]。

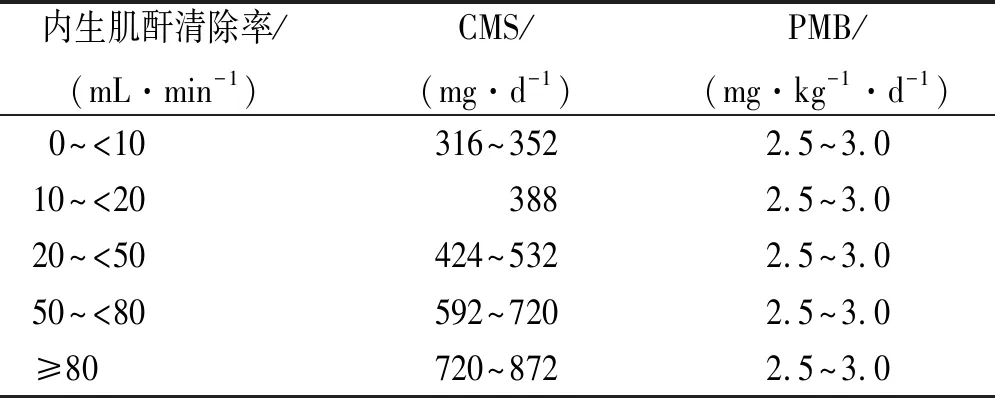

1.4目前推荐剂量无法取得良好临床疗效 PMB可经静脉、鞘内或局部应用。而对于CST,目前市场上主要流通的是以CMS为代表的前体药物,可经静脉注射。此外,CMS和PMB都可经雾化吸入。依据药物的产品说明书:CMS 4~6 mg·kg-1·d-1静脉途径(iv)/肌肉途径(im) q8h;吸入途径,100~200 mg·d-1,q12h。PMB,1.5~2.5 mg·kg-1·d-1,iv,q12h;2.5~3.5 mg ·kg-1·d-1,im q6h~q8h。但是,越来越多的研究发现现有的给药方案无法使感染部位达到预期浓度,临床疗效存疑。近期发表的关于多粘菌素使用的国际共识指南指出[24]:①CMS 720 mg的负荷剂量 0.5~1 h内输注,然后12~24 h后根据肾功能情况调整剂量(表2);②PMB 2.0~2.5 mg·kg-1的负荷剂量 1 h内输注,继之以1.25~1.5 mg·kg-1,q12h维持。

表2 根据不同肾功能水平达到2 mg·L-1稳态血药浓度所需的每日CMS和PMB剂量

Tab.2ThedailydosesofCMSandPMBtoachievesteadystateplasmaconcentrationof2mg·L-1basedondifferentcreatinineclearance

内生肌酐清除率/(mL·min-1)CMS/(mg·d-1)PMB/(mg·kg-1·d-1)0~<10316~3522.5~3.010~<203882.5~3.020~<50424~5322.5~3.050~<80592~7202.5~3.0≥80720~8722.5~3.0

2 临床应用现状

2.1临床缺乏高质量研究结果,疗效不确定 多粘菌素的临床研究大部分局限于回顾性研究和小型的前瞻性研究,关于多粘菌素联合方案的价值一直存在着争议。联合治疗的主要原因是体外实验数据显示该方案能获得潜在的协同作用并阻止异质性耐药菌株的产生。QURESHI等[25]发现最初分离出的多粘菌素敏感鲍曼不动杆菌在接受CMS单一治疗后都出现了耐药株。而后面PAUL等[26]进行的一项随机对照研究发现CMS单药和联合治疗的临床失败率差异无统计学意义[156/198,79%vs152/208,73%;RR 0.93,95%CI(0.83-1.03)]。可能需要依据感染的部位、严重程度、病原菌及患者的基础情况等进行综合的考量。

2.2重症肺部感染需要联合注射与呼吸道吸入给药 肺部感染由于部位的特殊性,多粘菌素不仅可以通过静脉,还可以通过雾化提高感染部位的药物浓度。一项小型回顾性报告和一项病例对照研究指出,单用CMS雾化给药方式就能成功治疗多重耐药菌引起的肺炎[27-28]。为了进一步评估多粘菌素在雾化给药方面治疗多重耐药革兰阴性细菌肺炎的安全性和有效性,研究者对60例重症VAP给予平均176 mg·d-1的CMS雾化剂量,其中57例患者同时接受了CMS/其他类型抗生素的静脉给药,结果发现联合了CMS雾化给药后感染患者的临床有效率和微生物清除率达到83.3%,并且没有发现与雾化相关的不良事件[29]。VALACHIS等[30]对雾化CMS在VAP治疗中的价值进行Meta分析,发现雾化联合静脉CMS相比单用静脉CMS能够明显改善患者的临床治疗有效率及微生物清除率[OR=1.57,95%CI(1.14-2.15),P=0.006;OR=1.61,95%CI(1.11-2.35),P=0.01],但该结果并不体现在单用CMS雾化治疗上。

2.3治疗多重耐药菌感染价值尚不确定 对于碳青霉烯类耐药肺炎克雷伯菌,研究表明联合治疗的病死率显著低于多粘菌素单药,尤其是PMB或CMS联合碳青霉烯类药物或替加环素。QURESHI等[31]分析产KPC肺炎克雷伯菌菌血症患者的预后,发现接受CMS联合治疗(5例碳青霉烯类药物,1例替加环素,1例氟喹诺酮类药物)的7例患者只有1例病死,而7例接受CMS单药的患者却有4例病死。另一项研究中也报道了联合治疗能降低产KPC肺炎克雷伯菌菌血症患者的30 d病死率[OR=0.11,95%CI(0.02-0.69),P=0.01][32]。针对碳青霉烯类耐药鲍曼不动杆菌,FALAGAS等[33]回顾性分析了CMS单药及联合方案治疗258例MDR革兰阴性细菌(鲍曼不动杆菌为主)引起的感染,发现CMS单药(36例)和CMS与美罗培南联合(162例)的临床治愈率一致,多因素分析后联合治疗也并未提供生存优势。类似的研究结果也出现在一项前瞻性研究和二项随机对照研究中,研究者比较了CMS单药及联合利福平或美罗培南治疗鲍曼不动杆菌引起的VAP或院内感染[26,34-35]。然而,也有随机对照研究发现多粘菌素联合大剂量阿莫西林舒巴坦治疗碳青霉烯类耐药鲍曼不动杆菌引起的VAP有助于提高临床疗效[OR=43.6,95%CI(3.594-530.9)][36]。针对多粘菌素治疗铜绿假单胞菌感染,一项前瞻性研究比较了CMS单药(10例)和联合方案(13例,主要与阿米卡星或抗铜绿有效的β内酰胺类药物)治疗多重耐药铜绿假单胞菌引起的肺炎、菌血症及腹腔感染,发现两组的预后并没有差异[37]。同样,PMB与亚胺培南的联合方案也并未使多重耐药铜绿假单胞菌感染的患者受益[38]。

这些研究结论的差异一方面可能是不同病原菌对不同治疗方案反应的差异,另一方面也可能是这些临床研究的局限性,混杂因素较多,包括患者例数不够,给药方案差异,预后指标不同,以及没有根据疾病严重程度进行分层处理等。一项Meta分析纳入了22项临床研究(3篇随机对照研究),发现对于肺炎克雷伯菌菌血症患者,多粘菌素单药相较多粘菌素联合替加环素/氨基糖苷类药物/磷霉素的uOR值为2.09;而对于鲍曼不动杆菌,单药和联合方案没有对临床预后造成显著影响[39]。

我国《广泛耐药革兰阴性菌感染的实验诊断、抗菌治疗及医院感染控制 :中国专家共识》指出此类细菌感染可供选择的抗菌药物很少,尽管菌株对替加环素和多粘菌素的敏感率相对较高,但临床研究显示两者单用的治疗失败风险较大,应避免单用,可以选择以多粘菌素为基础的2种药物或3种药物联合方案[40]。2016美国传染病学会/美国胸科协会成人医院获得性肺炎和VAP管理临床实践指南指出仅对多粘菌素敏感的碳青霉烯类耐药菌株,建议静脉给予多粘菌素(强推荐,中等质量证据),同时建议辅助吸入多粘菌素(弱推荐,低质量证据);其中需要注意的是,对于铜绿假单胞菌所致的医院获得性肺炎/VAP患者,推荐在药敏试验的基础上给予明确的针对性治疗,而不是经验性治疗(强推荐,低质量证据)[41]。目前仍然缺乏大规模的随机对照试验证明多粘菌素联合方案治疗泛耐药革兰阴性细菌感染的确切疗效。

3 毒理特性和不良反应

3.1不良反应 多粘菌素常见的不良反应为肾毒性(急性肾损伤),神经毒性(感觉异常、视觉改变、导致呼吸衰竭的神经肌肉阻滞)并不常见,其他症状包括变态反应及多粘菌素雾化给药方式下可能会刺激气道产生轻微症状(如咳嗽,咽痛及胸闷)。

肾毒性是多粘菌素最常见的不良反应,症状从少尿、蛋白尿、血尿、肌酐清除率降低直至急性肾衰竭不等。急性肾衰竭通常是可逆的,很少见到永久性的肾损伤[42]。一般而言,肾毒性往往发生在使用多粘菌素药物治疗后的5~7 d内[43]。为了评估多粘菌素日剂量与肾毒性之间的关系,KALIN等[44]进行了小、正常(2.5 mg·kg-1,q12h)和大剂量(2.5 mg·kg-1,q6h)CMS治疗VAP,发现3组的肾毒性发生率分别为20%,35%和40%。同时,多粘菌素引起的肾毒性也与累积剂量有关。一项前瞻性队列研究中,接受CMS治疗时间超过14 d的肾毒性发生率是对照组的3.7倍[45]。需要注意的是,与CMS相比,最初认为PMB更具肾毒性[46],但最近的研究发现两者并没有明显的差异[47-48]。

早期的研究发现多粘菌素治疗肺囊性纤维化患者的神经毒性发生率较高,主要症状为感觉异常(约7%)[46,49]。然而,在近期的多粘菌素研究中并未报道相关的不良事件[48,50]。尤其是在FALAGAS等[50]进行的回顾性研究中,17例患者接受了多粘菌素长达4周以上的抗感染治疗,仅1例似乎发生了神经病变。另一项临床队列研究则比较了CMS和PMB治疗重症感染患者,也未发现神经毒性作用[48]。

3.2急需通过相关研究确定毒性和疗效的平衡点 针对毒副作用问题,建议在给药期间充分水化,同时尽可能地避免与可能引起肾毒性(如万古霉素和氨基苷类药物等)和神经毒性的药物一起使用,加重脏器的负担。当发生相关毒副作用时,如果条件允许,可以选择替代抗菌药物继续抗感染治疗;如果没有其他合适的抗菌药物,可以考虑剂量调整以逆转多粘菌素引起的毒副作用。基于肾功能,早期和适当的调整非常有必要[46]。DALFINO等[51]对大剂量CMS根据不同肾功能延长给药间隔时间来保证疗效,同时降低了毒副反应的发生率。而对于发生严重肾毒性及神经毒性的重症患者,可以通过血液滤过来去除血液中的多粘菌素[46]。

CST的最低血浆浓度超过2.5 mg·L-1就会增加肾毒性的风险[52]。考虑到CST在不同患者中的PK差异以及治疗窗较窄的问题,在静脉给药期间开展药物浓度监测是有价值的[53]。在肾功能不全患者中,更需要通过浓度监测来调整剂量。在一项针对56例肾功能不全感染患者[肾小球滤过率平均(36.6±13.6) mL·min-1]的前瞻性观察性研究中,通过药物浓度监测调整剂量,发现大部分患者的平均稳态血浆浓度仅为0.9 m g·L-1(83.3%的患者稳态血浆浓度<2 mg·L-1);尽管如此,但临床治愈率却高达72.9%,并且CMS相关肾毒性仅出现在33.9%的患者中[54]。造成高治愈率的可能原因在于该研究中的病原菌对CST高度敏感,使得PK/PD靶值仍然取得了理想的范围。如果一味地增加CMS的给药剂量,会进一步加剧肾功能损伤的风险。因此,CMS的给药方案必须根据每例患者的风险/获益比进行个体化、精准化治疗。

4 结束语

多粘菌素作为体外为数不多仍对MDR及PDR细菌保持抗菌活性的药物,在临床上越来越受到重视。但对于多粘菌素药动学、药效学、临床应用、安全性等研究尚存许多问题,有关正确使用多粘菌素的方法也未确立,面对日益严峻的泛耐药菌感染,急需开展有关方面进行深入研究,为有效安全应用多粘菌素提供支持。