小黄鱼♀与大黄鱼♂杂交子代的肌肉营养成分分析❋

刘 峰, 高松柏, 詹 炜,储天琪, 楼 宝❋❋

(1. 浙江省农业科学院水生生物研究所,浙江 杭州 310021;2. 浙江海洋大学海洋与渔业研究所,浙江 舟山 316021; 3.浙江海洋大学水产学院,浙江 舟山 316022)

杂交育种是一种利用杂交手段培育优良品种的育种方法。杂交过程中的基因连锁和基因多效性等导致杂交选育过程中一个性状的改变往往伴随着其它性状的改变[1-2]。利用杂种优势,能提高水产动物经济性状,创制出具有生长速度快、抗逆性强、肉质鲜美等优良特性的新品种。该方法已经在鱼类遗传育种中得到了广泛应用。截至2017年,中国有83个通过遗传育种技术研制的国家级鱼类新品种,在这些鱼类新品种中,有40个为杂交种[3]。通过杂交获得的杂交种,与亲代相比往往表现出生长快、存活率高、抗逆性强、肉质优美等诸多优势。

大黄鱼(Larimichthyscrocea) 和小黄鱼(Larimichthyspolyactis)同属于石首鱼科(Sciaenidae)黄鱼属(Larimichthys)[4],与带鱼(Trichiurusjaponicas)和墨鱼(Sepiellamaindroni)并称为中国传统“四大海产”, 是中国重要的海产经济鱼类[5], 其肉味鲜美、营养价值高,深受消费者喜爱。大黄鱼分布于中国黄海南部、东海、台湾海峡以及南海北部[6],初次性成熟时间一般为2龄、繁殖水温21~24 ℃。小黄鱼在我国黄海和东海北部均有分布[7],初次性成熟年龄为1龄[8]、人工繁殖水温一般为13~15 ℃[9]。小黄鱼和大黄鱼除了形态特征方面的差异[10],生态环境分布、繁殖习性等方面同样具有较大差异,存在着明显的生殖隔离,在自然环境中无法杂交产生后代。通过人工调控,本实验室成功实现了小黄鱼♀和大黄鱼♂的种间杂交,获得的杂交子代1年龄时体质量大于小黄鱼,小于大黄鱼[11]。

关于小黄鱼[12-13]和大黄鱼[14-16]肌肉营养价值的相关研究已有较多研究报道,研究指出,小黄鱼肌肉中粗蛋白含量高于大黄鱼,但是粗脂肪含量低于大黄鱼。另外,小黄鱼肌肉中必需脂肪酸EPA与DHA的质量总量高于大黄鱼。上述研究都是与已有文献报道进行比较,而关于相同养殖条件下小黄鱼和大黄鱼肌肉营养价值的深入对比研究尚未见报道。为评价杂交子代(小黄鱼♀与大黄鱼♂)在营养价值方面是否具有杂种优势,本研究测定了12月龄的大黄鱼、小黄鱼及杂交子代肌肉的常规营养成分、氨基酸和脂肪酸的组成及含量,并进行了比较分析和评价,探讨了小黄鱼、大黄鱼以及两者的杂交子代肌肉的营养价值。本研究深入地阐明了小黄鱼和大黄鱼的杂交子代的开发利用价值,为杂交子代的推广和选育提供了基础依据。

1 材料与方法

1.1 实验材料

实验所需大黄鱼、小黄鱼及杂交子代(小黄鱼♀×大黄鱼♂)取自浙江省海洋水产研究所试验场,3种鱼于3月龄开始混合养殖于同一20 m3水泥池中。取样测量3月龄大黄鱼、小黄鱼和杂交子代平均体质量依次为:(6.88±0.33)、(12.06±0.37)和(8.77±0.32) g。实验鱼养殖至12月龄时,每种鱼取体表无伤,体质健壮个体各15尾,分为5个平行组,每组平行3尾实验鱼。大黄鱼、小黄鱼和杂交子代平均体质量依次为:(58.72±11.93) 、(45.53±7.50)和(71.36±19.50) g。丁香酚麻醉后,剪断脊椎骨致死,取背部两侧肌肉,经绞碎后分别混合均匀,液氮速冻之后置于-80 ℃保存,用于营养成分测定。

1.2 生化成分测定

水分含量测定采用105 ℃恒温烘干法(烘箱),按照GB 5009.3-2016执行;粗蛋白含量测定采用凯氏定氮法(KjeIFIex K-360 凯氏定氮仪;瑞士步琪有限公司),按照GB 5009.5-2016执行;粗脂肪含量测定采用索氏抽提法(FOSS Soxtec 2055 索氏抽提仪;瑞典福斯公司),按照GB 5009.6-2016执行;粗灰分含量测定采用马弗炉550 ℃灼烧法(HJ-GWL30马弗炉;东莞恒骏仪器设备有限公司),按照GB 5009.4-2016执行;氨基酸含量测定采用酶水解法(Biochrom 30氨基酸自动分析仪;上海仁特检测仪器有限公司)完成,按照GB 5009.124-2016 执行,其中,色氨酸在水解过程中被破坏,因此未进行色氨酸含量的测定和分析;脂肪酸的测定,依据GB 5009.168-2016,水解提取,使用Agilent 6890气相色谱仪测定。

1.3 营养品质评价

对3种鱼的营养品质进行评价。将所测得的必需氨基酸含量换算成每克氮(N)中含氨基酸的毫克数,然后与WHO/FAO氨基酸评分标准模式(%,干物质)[17]及全鸡蛋蛋白质的氨基酸评分标准模式(%,干物质)[18]进行比较,氨基酸含量、氨基酸评分(AAS)、化学评分(CS)计算公式如下:

氨基酸含量(mg/g·N) = 样品肌肉氨基酸百分含量(%) ÷样品肌肉粗蛋白百分含量(%) × 6.25 × 100。

AAS = 待评蛋白质氨基酸含量(mg/g·N) /(FAO/WHO) 评分标准模式中同种氨基酸的含量(mg/g·N)。

CS = 待评蛋白质某种氨基酸含量(mg/g·N) /全鸡蛋蛋白质中同种氨基酸含量(mg/g·N)。

采用SPSS19.0软件对实验数据进行单因子方差分析(One-way ANOVA),多重比较用Duncan’s进行差异显著性检验,P>0.05为差异显著,结果用平均值±标准误(Mean±SE)表示。

2 结果与分析

2.1 常规营养成分测定

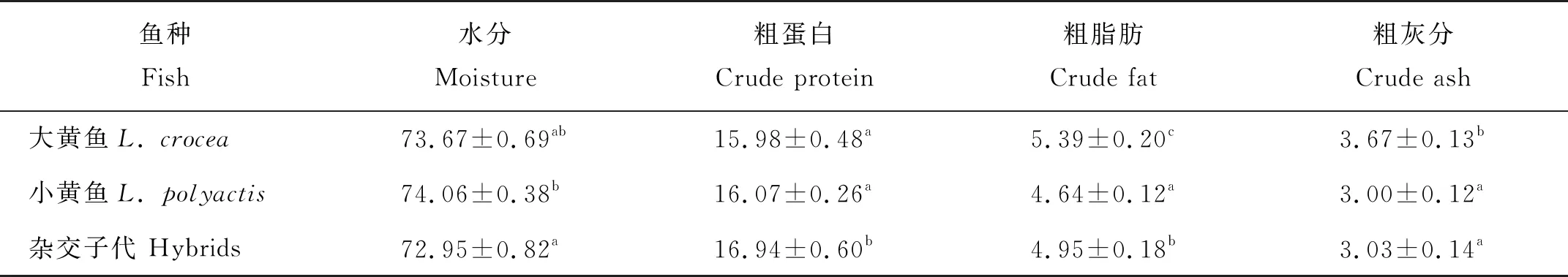

如表1所示,3种鱼的水分、粗蛋白、粗脂肪及粗灰分含量均存在显著差异(P<0.05),其中,杂交子代水分含量(72.95%)显著低于小黄鱼(74.06%,P<0.05)、且略微低于大黄鱼(73.67%,P>0.05);杂交子代粗蛋白含量(16.94%)均显著高于双亲(P<0.05),而双亲之间差异不显著(P>0.05);杂交子代粗脂肪含量(4.95%)显著低于大黄鱼(5.39%,P<0.05),但是显著高于小黄鱼(4.64%,P<0.05);杂交子代粗灰分含量(3.03%)与小黄鱼(3.00%)无显著差异(P>0.05),但是两者均显著低于大黄鱼(3.67%)(P<0.05)。上述各项指标表明,杂交子代相对于大黄鱼和小黄鱼表现出更高的蛋白质含量,粗脂肪含量介于双亲之间。

表1 大黄鱼、小黄鱼及杂交子代肌肉中营养成分含量比较(鲜物质基础)Table 1 Composition of nutrient content in muscle of L. crocea, L. polyactis and their hybrids (fresh weight) /%

2.2 氨基酸组分含量

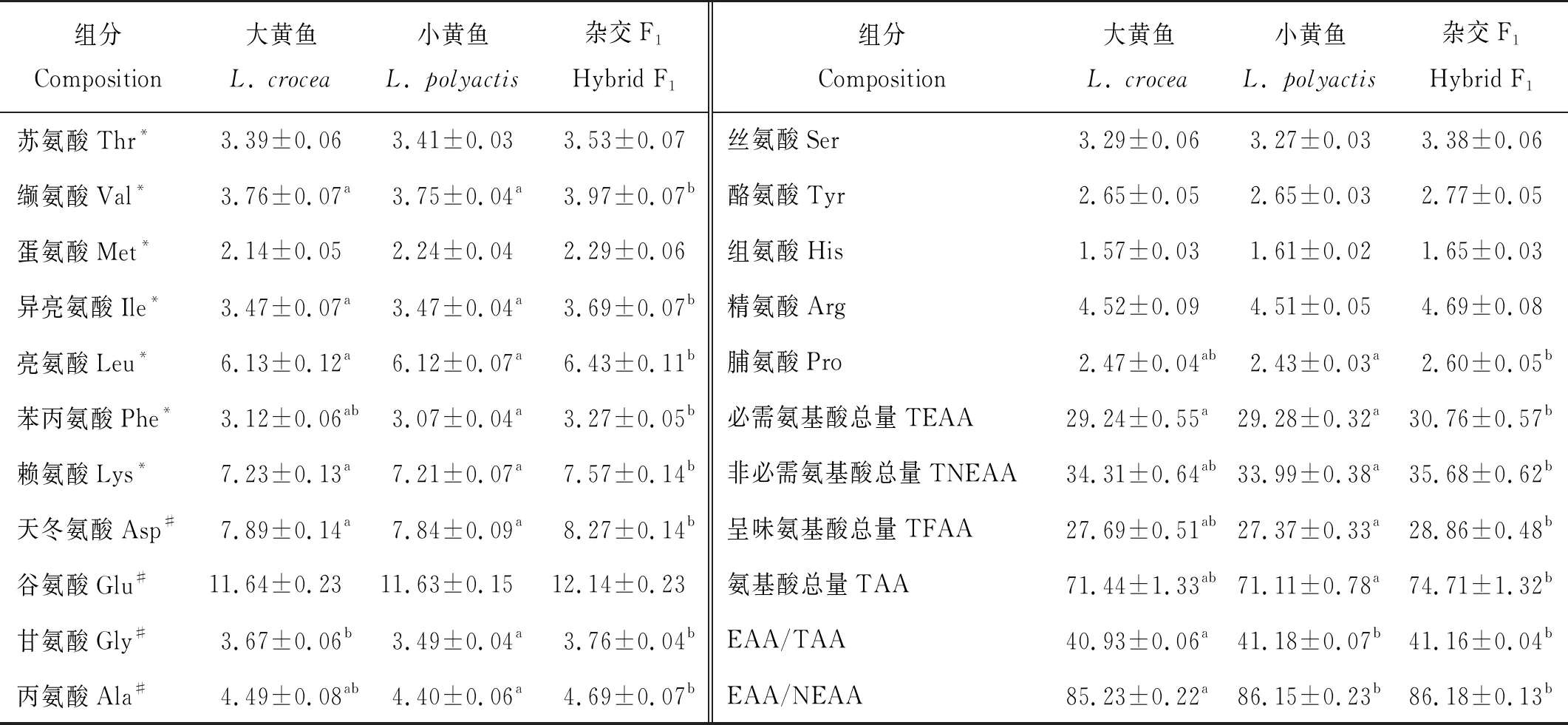

本研究的3种鱼中均检测到16种氨基酸,其中必需氨基酸7种,非必需氨基酸9种,表明3种鱼肌肉中的氨基酸种类齐全。分析结果显示,3种鱼的16种氨基酸含量从高到低排序较为一致,均是谷氨酸Glu含量最高,组氨酸His含量最低(见表2)。有9种氨基酸组分含量在3种鱼中存在显著差异(P<0.05),其中,天冬氨酸Asp、缬氨酸Val、异亮氨酸Ile、亮氨酸Leu和赖氨酸Lys在杂交子代肌肉中的含量显著高于双亲(P<0.05);甘氨酸Gly、丙氨酸Ala、苯丙氨酸Phe、脯氨酸Pro在杂交子代肌肉中的含量显著高于小黄鱼(P<0.05),但是与大黄鱼差异不显著(P>0.05)。

必需氨基酸总量(TEAA)、非必需氨基酸总量(TNEAA)、呈味氨基酸总量(TFAA)及氨基酸总量(TAA)在3种鱼之间均存在显著差异(P<0.05)(见表2),其中,杂交子代的EAA含量(30.76%)显著高于大黄鱼(29.24%)和小黄鱼(29.28%)(P<0.05),NEAA和TAA在三者中含量均由高到低依次为:杂交子代>大黄鱼>小黄鱼。FAA在杂交子代中的含量(28.86%)高于小黄鱼(27.37%,P<0.05)和大黄鱼(27.69%,P>0.05)。本研究中,3种鱼的EAA/TAA和EAA/NEAA均存在显著差异(P<0.05),其中EAA/TAA为40.93%~41.18%,从高到低依次为:小黄鱼>杂交子代>大黄鱼;EAA/NEAA为85.23%~86.18%,从高到低依次为:杂交子代>小黄鱼>大黄鱼。由此可见,杂交子代与大黄鱼、小黄鱼相似:氨基酸种类齐全,营养价值较高。

表2 大黄鱼、小黄鱼及杂交子代肌肉中必需氨基酸组成及其质量分数含量(干物质基础)Table 2 Composition of amino acids in muscle of L. crocea, L. polyactis and their hybrids (dry weight) /%

2.3 必需氨基酸组成评价

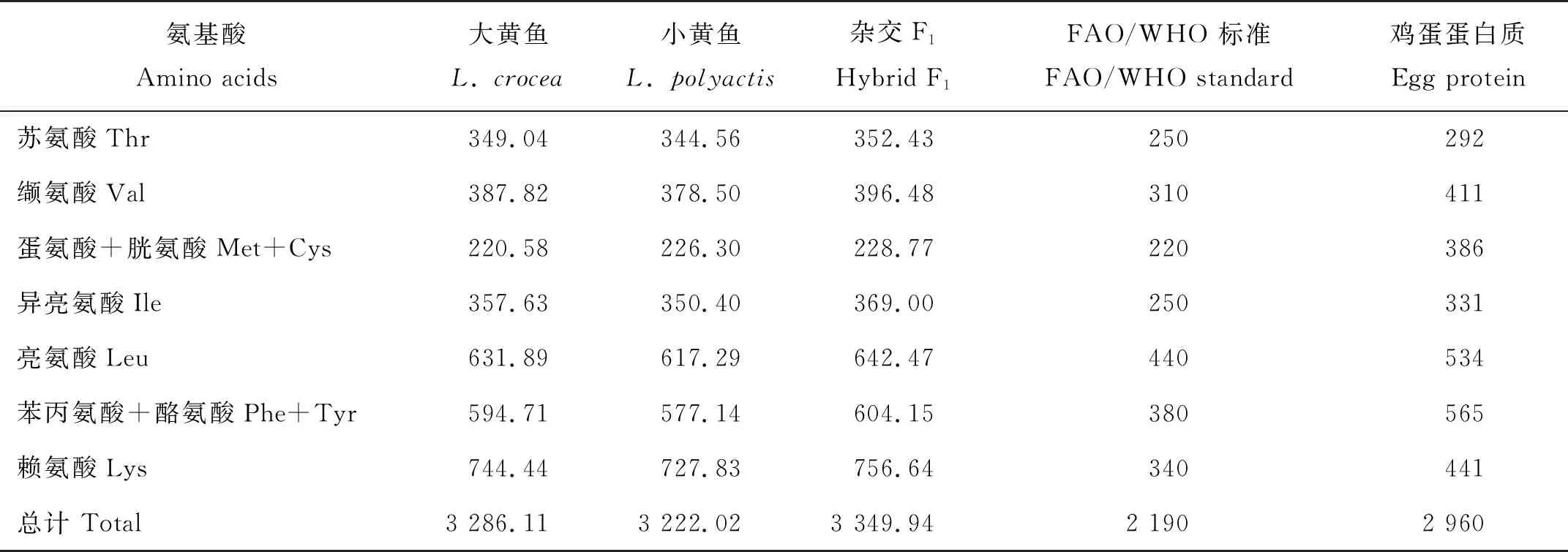

食品中蛋白质的营养价值很大程度上取决于EAA的含量及比例。表3为必需氨基酸组分含量换算成每克氮(N)中含氨基酸的毫克数,与FAO/WHO及鸡蛋蛋白质标准对比分析结果,由表3可知,3种鱼的EAA总量的高低趋势为:杂交子代(3 349.94)>大黄鱼(3 286.11)>小黄鱼(3 222.02),均高于FAO/WHO标准(2 190)和鸡蛋蛋白质标准(2 960)。其中,3种鱼的苏氨酸Thr、异亮氨酸Ile、亮氨酸Leu、苯丙氨酸+酪氨酸Phe+Tyr和赖氨酸Lys含量均高于两个标准,而缬氨酸Val和蛋氨酸+胱氨酸Met+Cys的含量介于两个标准之间。

表3 小黄鱼、大黄鱼及杂交黄鱼肌肉中必需氨基酸含量与FAO/WHO 标准和鸡蛋蛋白质的比较Table 3 Comparison of the essential amino acid contents in the muscles of L. crocea, L. polyactisand hybrids with the FAO/WHO standard and the egg protein /mg·g-1·N

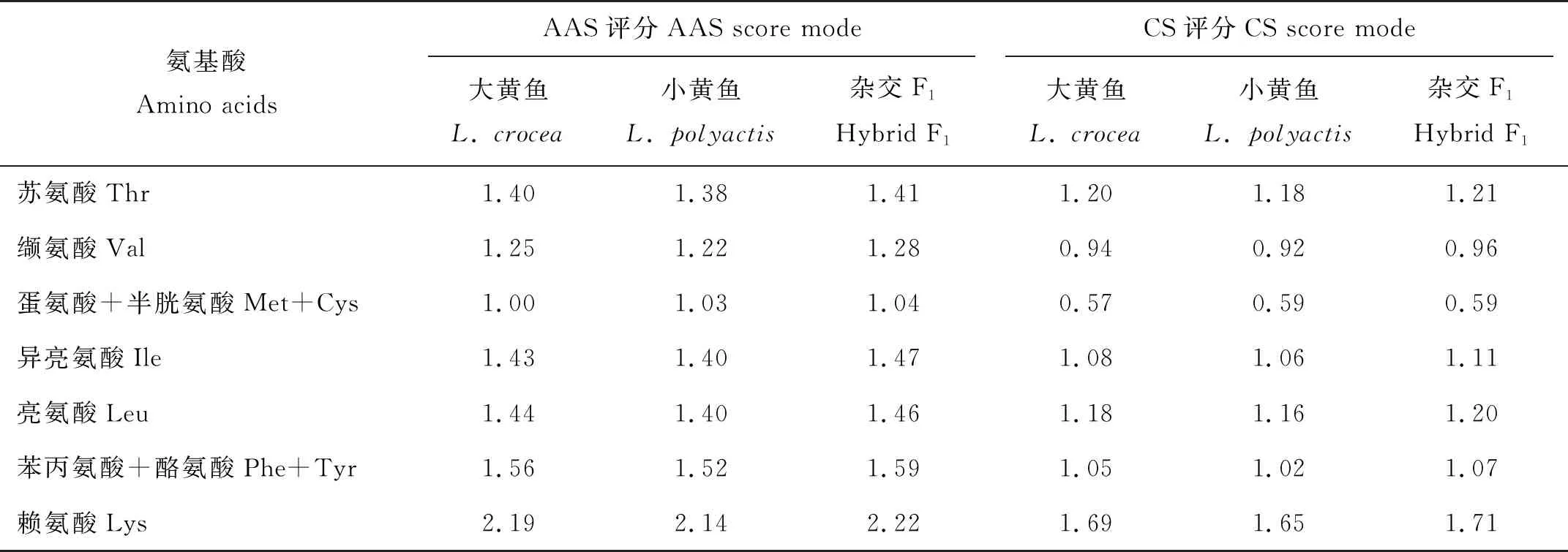

为了对杂交子代及其双亲的营养价值作进一步的评价,将表3中的必需氨基酸含量依照FAO/WHO模式和鸡蛋蛋白质模式进行氨基酸评分(AAS)和化学评分(CS),评分结果列于表4。比较得知,杂交子代的7 种EAA 的AAS和CS评分均稍高于大黄鱼和小黄鱼,如果以AAS和CS作为营养评价标准,3种鱼的营养价值排序为:杂交子代>大黄鱼>小黄鱼。

表4 大黄鱼、小黄鱼及杂交子代必需氨基酸组成评价Table 4 Evaluation of essential amino acids composition in muscle of L. crocea, L. polyactis and hybrid

2.4 脂肪酸组分含量测定

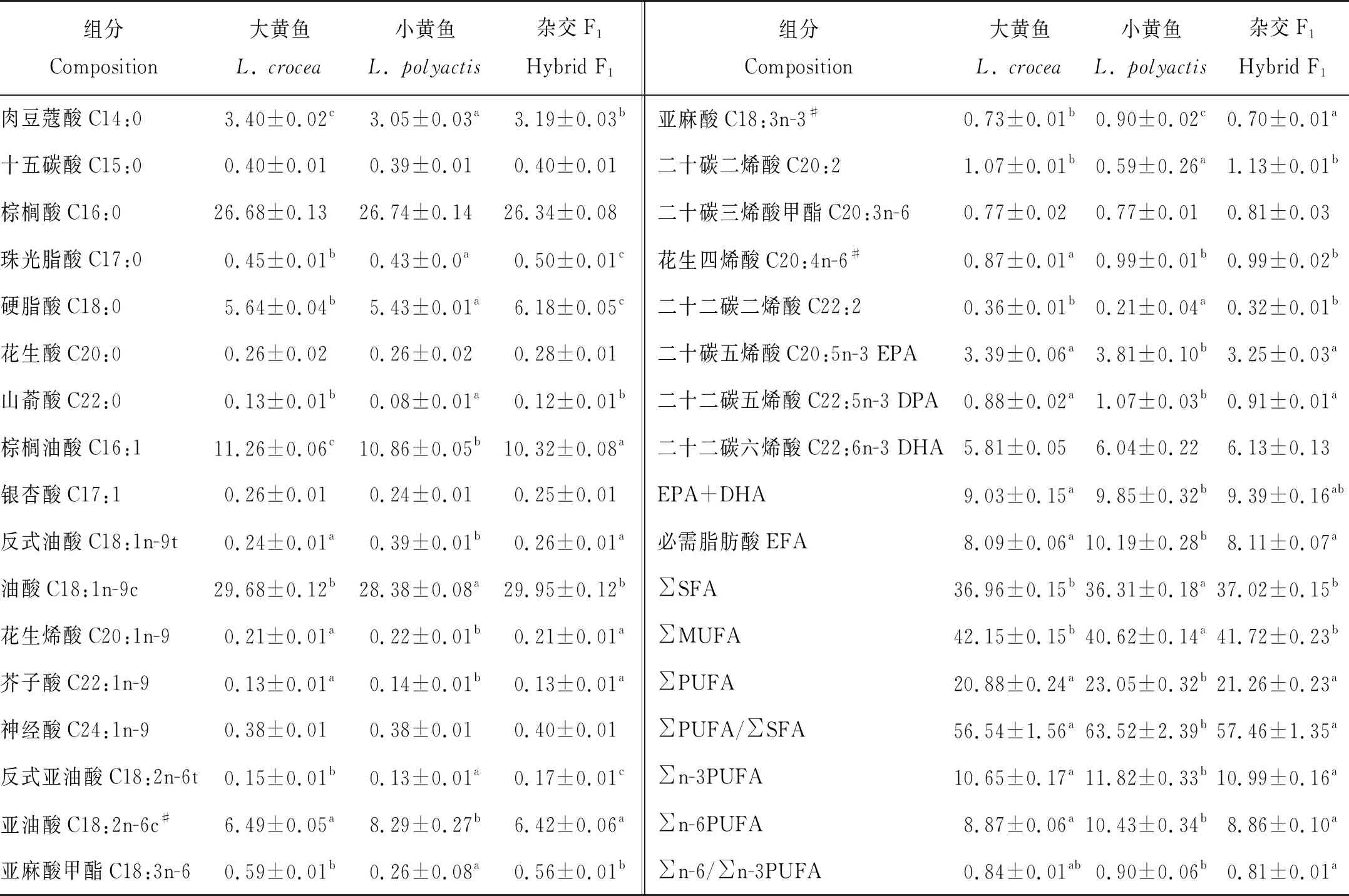

脂肪酸的分析结果显示,3种鱼的肌肉中均检测到25种相同的脂肪酸组分,包括7种饱和脂肪酸(SFA),7种单不饱和脂肪酸(MUFA)和11种多不饱和脂肪酸(PUFA)。25种脂肪酸中,有17种脂肪酸含量在3种鱼中差异显著(P<0.05)。SFA含量在3种鱼中从高到低依次为:杂交子代(37.02%)>大黄鱼(36.96%)>小黄鱼(36.31%),其中杂交子代与大黄鱼差异不显著(P>0.05),但是显著高于小黄鱼(P<0.05);MUFA含量的排序为大黄鱼(42.15%)>杂交子代(41.72%)>小黄鱼(40.62%);PUFA含量的排序与MUFA正好相反,为:小黄鱼(23.05%)>杂交F1(21.26%)>大黄鱼(20.88%)(见表5)。3种鱼各脂肪酸组分含量高低排序基本一致,均为顺式油酸(C18:1n-9c)最高,棕榈酸(C16:0)次之,山酸(C22:0)最低。杂交子代的EPA+DHA含量介于大黄鱼和小黄鱼之间,与两者差异不显著(P>0.05),双亲之间差异显著(P<0.05)。杂交子代的EFA含量与大黄鱼差异不显著(P>0.05),两者显著小于小黄鱼(P<0.05)。另外,3种鱼的∑n-6PUFA /∑n-3PUFA从高到低依次为小黄鱼>大黄鱼>杂交F1,并且小黄鱼与杂交子代差异显著(P<0.05)。

表5 大黄鱼、小黄鱼及杂交子代肌肉中脂肪酸组成及其质量分数含量(干物质)Table 5 Composition of fatty acids in muscle of L. crocea, L. polyactis, and their hybrid (dry weight) /%

统计大黄鱼、小黄鱼以及杂交子代的PUFA/SFA得知,三种鱼的该数值分别为56.54%、63.52%和57.46%。其中杂交子代的PUFA/SFA(57.46%)与大黄鱼(56.54%)差异不显著(P>0.05),均显著低于小黄鱼(63.52%)(P<0.05)。

3 讨论

3.1 杂交子代及其双亲常规营养特征分析

鱼类营养价值由肌肉中蛋白质的含量、氨基酸种类和比例以及脂肪酸含量和组成等多种因素影响和决定[19]。根据鱼体脂肪含量,可将鱼类分为四大类:少脂型(<2%)、低脂型(2%~4%)、中脂型(4%~8%)和高脂型(>8%)[20],本次研究得出3种鱼肌肉中脂肪含量为4.64%~5.39%,属于中脂型鱼类。脂肪含量是评价鱼肉品质的一个重要标准,鱼类肌肉中适宜的脂肪含量可以有效增加鱼肉鲜味和口感。研究指出,当肌肉中的脂肪含量在3.5%~4.5%时,口感较好[19]。本次研究中大黄鱼、小黄鱼和杂交子代的肌肉脂肪含量依次为5.39%、4.64%和4.95%,据此为3种鱼的口感优越性排序为小黄鱼>杂交子代>大黄鱼,由此可知,杂交子代的肌肉口感位于母本和父本之间,呈中亲优势。

本次研究中,杂交子代相对于大黄鱼和小黄鱼表现出更高的蛋白质含量以及更低的水分含量,此结果与杂交黄颡鱼[21]的研究结果相一致;另外杂交子代粗脂肪含量介于双亲之间,此结果在杂交“云龙斑”[22]中有类似报道,所以杂交子代具有较高的营养价值。

3.2 杂交子代氨基酸评价

氨基酸是肉类鲜味的主要来源之一,也是评价蛋白质营养价值高低的重要指标[23]。动物蛋白质鲜美程度一定程度上取决于呈味氨基酸(谷氨酸、天冬氨酸、甘氨酸、丙氨酸)的组成与含量,其中谷氨酸和天冬氨酸为呈鲜味氨基酸,谷氨酸鲜味最强,甘氨酸、丙氨酸是呈甘味氨基酸[24]。本研究得出,杂交子代的天冬氨酸、甘氨酸和丙氨酸含量均高于大黄鱼和小黄鱼,所有呈味氨基酸FAA含量同样高于双亲,所以杂交子代在肌肉鲜美程度方面优于双亲,口感更加优越。此结果与关健等[25]分析褐牙鲆(♀)与犬齿牙鲆(♂)杂交F1及邹根礼等[26]研究杂交鳢所得结果相一致。必需氨基酸含量和比例是决定蛋白质营养价值的重要因素[27]。本研究发现,杂交子代富含多种必需氨基酸,其中缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸及赖氨酸含量均显著高于小黄鱼和大黄鱼。报道指出,赖氨酸在人体新陈代谢过程中具有重要作用[28],杂交子代肌肉中大量赖氨酸可以弥补谷物食品中赖氨酸的不足,有效提高人体对蛋白质的利用率。因此,杂交子代较双亲具有更高的营养价值,类似结果在乌斑鳢[29]和杂交鲟[30]的研究中已有报道。食物蛋白质中的氨基酸组成比例越接近人体所需氨基酸的比例,其蛋白质的营养价值就越高。从氨基酸含量和种类分析,大黄鱼、小黄鱼及其杂交F1的EAA/TAA值分别为40.93%,41.18%和41.16%;EAA/NEAA分别为85.23%、86.15%和86.18%,均符合FAO/WHO所建议的40%及60%的理想蛋白模式[31],由此可见,3种鱼肌肉中氨基酸平衡效果较为合理,蛋白质营养价值均较高,其中杂交子代的营养价值介于双亲之间。FAO/WHO制定的评分标准(AAS评分),是评价食物氨基酸营养性能的重要指标,被广泛应用于食物营养价值的评定。3种鱼的必需氨基酸组分含量丰富,AAS评分均大于1,可以较好地弥补谷物食品中赖氨酸的不足。其中,杂交子代的AAS稍高于双亲。

3.3 杂交子代脂肪酸评价

大黄鱼、小黄鱼及其杂交子代肌肉脂肪酸种类丰富,含有25种脂肪酸,包括7种SFA,比例分别为36.96%、36.31%和37.02%。杂交子代的SFA含量高于双亲;3种鱼肌肉中不饱和脂肪酸有18种(7种MUFA和11种PUFA),比例远高于SFA,分别为63.03%、63.67%和62.98%,而杂交子代的MUFA和PUFA含量均介于双亲之间,说明杂交子代中和了双亲的营养水平。肌肉中脂肪酸的组成也在一定程度上也决定了肌肉的风味,SFA和MUFA含量较高时,肌肉的嫩度、多汁性、风味均较好[32]。本次研究中,大黄鱼的SFA+MUFA含量(79.01%)稍高于杂交子代(78.74%),两者均显著高于小黄鱼(76.93%),说明杂交子代较好的继承了父本的特性。MUFA膳食能降低低密度脂蛋白胆固醇和血清总胆固醇,其中最为重要的一种即为顺式油酸(C18:1n-9c),被称为低血脂性的脂肪酸,有降低胆固醇和低密度脂蛋白的作用,被认为是一种良性的脂肪酸[33]。本研究发现,3种鱼的脂肪酸组分中顺式油酸含量均为最高,分别为29.68%(大黄鱼)、28.38%(小黄鱼)和29.95%(杂交子代),所以3种鱼均为很好的营养保健食物,其中杂交子代更优于双亲,此结果与杂交黄颡鱼[21]和翘嘴鳊[34]的研究结果相一致。

研究表明,摄食PUFA可以降低人体总胆固醇含量、防止脂质的沉淀和堆积,对心血管疾病有一定的防治效果[35-37]。同时,高含量的 PUFA 能显著地增加香味,同时在一定程度上反映肌肉的多汁性,但PUFA会导致脂肪变得松软、易氧化腐败,严重影响肉质[38-39],所以PUFA含量并非越多越好。本次研究得出,杂交子代的PUFA含量(21.26%)介于大黄鱼(20.88%)和小黄鱼(23.05%)之间。另外,被称为生长发育所必需的EPA(C20:5)和DHA(C22:6)的含量在3种鱼中存在显著差异:杂交子代的EPA+DHA介于双亲之间。理想的脂肪酸组成需要适宜的PUFA/SFA比例,联合国健康部门的推荐值为40%。本研究中,大黄鱼、小黄鱼以及杂交黄鱼的PUFA/SFA分别为56.54%、63.52%和57.46%,均稍高于推荐值,既保证了肉品的高营养特性和保健功能,又保证了肉品很好的肉质特性,因此3种鱼均具有较高的食用价值。

4 结语

本研究对小黄鱼、大黄鱼及杂交子代肌肉营养成分进行了比较分析,结果显示,小黄鱼♀和大黄鱼♂杂交子代在营养成分方面,具有一定的优势,表现出较高的营养价值。杂交子代的氨基酸种类丰富,比例均衡,人体必需氨基酸含量较高,同时含有大量的不饱和脂肪酸,具有较高的食用和推广价值。