陶瓷供应链碳排放测度与控制研究综述

邹安全,胡昌春,王 昕,成 豪

(1.佛山科学技术学院经济管理与法学院,广东佛山528000;2.中南林业科技大学物流与交通学院,湖南 长沙410004)

自2003年英国政府首次提出“低碳经济”的概念以来,诸多国家践行碳减排,我国政府,特别是党的十八大以来,以新发展理念为指导,实行低碳制造、绿色发展。碳排放的相关研究作为发展低碳制造的核心问题,也日益受到科研人员的重视,与本课题有关的研究主要体现在碳排放测度方法、碳排放影响因素、碳排放控制等三方面。

一、碳排放测算的研究

碳排放是温室气体排放的简称,其主要为二氧化碳排放。碳排放领域最基础的研究项目是二氧化碳排放量的测算,碳排放的测算主要有实测法、物料衡算法、模型估算法和排放系数法,在学术界运用较多的是模型估算法和排放系数法。模型估算法主要有 ERM-AIM/能源排放模型[1]、MARKAL/能源系统模型[2]、系统动力学模型[3]、Logistic 模型[4]、投入产出模型[5]、生命周期模型[6]等。由于模型估算法需要构建比较复杂的估算模型,模型不恰当会给碳排放测算带来较大误差,因此在区域和行业层面的碳排放通常采用排放系数法测算。

(一)我国碳排放因子分类

碳排放因子即碳排放系数,是指燃烧单位能源时所产生的二氧化碳的质量,同样的燃料会因为参考标准不同而出现差异,有三类排放因子可以选择(1)IPCC提供的排放因子;(2)国家温室气体清单指南给出的排放因子;(3)学术界利用模型工具等复杂方法计算的排放因子。Zhu Liu(2015)等人联合24所国内外研究机构在《自然》杂志上发表了题为《Reduced carbon emission estimates from fossil fuel combustion and cement production in China》[7]的文章,指出他们实测的中国煤炭排放因子比IPCC给出的缺省值低40%,认为13年间中国碳排放总量被高估了10%到15%。该结论引起了国际各界的高度关注,但于胜民(2015)[8]、祝叶华(2015)[9]等国内多位专家都认为“Nature”的这一项研究报告误读了国家温室气体清单指南,国家发布的《2006年IPCC国家温室气体清单指南》才是较为合理的中国碳排放核算标准。于胜民认为影响我国化石燃料燃烧排放清单的关键因素是煤炭低位发热量,认为要加快建立与碳排放清单编制相匹配的基础统计体系,加强煤炭低位发热量等参数的抽样调查与测量工作。

国内专家在对各行业或区域进行碳排放测算时,使用的碳排放因子以国家发改委颁布的《2006年IPCC国家温室气体清单指南》为主。程豪(2014)[10]从能源活动、工业生产过程、农林业和土地利用变化、废弃物处理四个方面具体阐述了该指南的碳排放计算方法,指出碳排放量计算的核心是碳排放因子和经济活动水平。刘爱东等(2014)采用IPCC提出的以能源消费分类为标志的因素分解方法计算了我国遭受反倾销最多的8个制造业行业的碳排放量,分析了反倾销涉及行业的碳排放量和被诉倾销案件数量之间的关系[11]。国家发改委沿用编制国家温室气体清单指南的方法编制了《中国平板玻璃生产企业温室气体排放核算方法与指南》,严玉廷(2017)采用该方法指南,基于平板玻璃生产过程,调查了中国3 000多条平板玻璃生产线的数据,测算了中国平板玻璃生产产生的二氧化碳排放量情况[12]。虽然国家温室气体清单指南可能存在一定不足,但仍是目前最符合中国国情的碳排放核算标准。

(二)工业碳排放是测算的集中领域(制造业是工业碳排放的核心)

在分行业的碳排放研究方面,工业行业是最早研究的领域,也是集中研究的领域,后来逐步扩展到物流等生产性服务业、农业、居民消费行业等。作为工业大国,我国工业出口产品所产生的碳排放占到了我国碳排放总量的20%到30%。碳排放强度是关于碳排放量和GDP增长的重要关系指标,刘新宇(2010)基于《世界能源展望2007:中国选粹》的数据,计算了我国工业碳排放的强度,发现我国工业碳排放强度大约是服务业的2.5~5倍[13]。作为全球制造中心,我国工业总排放中的2/3是由制造业产生的,张明志(2014)参考IPPC提出的计算方法,结合国家统计年鉴,测算了我国制造业的碳排放水平,发现在制造业行业内不存在EKC(环境库涅兹曲线)碳排放规律,并提出了我国制造业碳排放水平三个阶段的理论[14]。在区域以及企业内部,学术界借助IPPC的测算方式,设计了一些具有企业或区域特点的碳排放核算方式。童霞(2018)参考了2016年国家年鉴数据,提出了一个工业企业碳排放核算公式(其中:i=1,2,......,9,表示能源种类;C为能源消费碳排放总量,单位为万吨;E为能源消费量,单位为万吨或亿立方米;αi为各品种能源的折标煤系数;βi为标煤的碳排放系数)[17]。田泽(2017)参考了 Malla 的LMDI分解方法,将江苏省的工业碳排放影响因素分解成了能源和经济的强度以及结构四个方面,计算了江苏省工业碳排放的波动情况,发现制造业的碳排放比例逐年升高,占到了工业碳排放的99%以上;同时发现工业碳排放量整体呈上升趋势,但是相较于人均碳排放量的上升速度,单位能源消耗的下降速度要更快[15]。习总书记在巴黎气候大会承诺中国最晚在2030年达到碳排放峰值,同年,《中国制造2025》白皮书提出了到2025年我国单位工业增加值所带来的碳排放量增加值在2015年的基础上要下降40个百分点的要求,部分学者利用复杂的系统工程理论和预测方法,研究了碳减排工作达到国家要求的可能性和减排难度,比较有代表性的是张明志(2017)采用蒙特卡罗模拟方法做出了我国2025年制造业碳排放取值的概率分布直方图,预测2025年制造业碳排放约为80亿吨左右,制造业单位增加值碳排放下降大于40%,即可以达到国家碳减排目标[16]。

(三)陶瓷工业碳排放测算的研究

陶瓷行业作为高碳工业产业,研究其减排问题对国家减排工作具有重要意义。目前关于陶瓷行业碳排放测算的研究较少,M.C.Barros(2006)对加利西亚陶瓷工业进行了分析,探讨了不同环境下的陶瓷制造或物流可用的减排技术,以便为特定的案例规定排放限制值[18]。曾杰(2014)考虑了从原材料的开采生产、运输到陶瓷生产流程分析了碳排放计算边界,将卫生陶瓷生命周期分为四个阶段,分析了卫生陶瓷生命周期内所有的碳排放源,将其分为了两类:一是化石燃料燃烧等能源消耗产生的碳排放,二是碳酸盐分解产生的碳排放。经计算发现,卫生陶瓷生产环节碳排放量最大,从而提出提高烧制陶瓷窑炉的节能效果是重要的减排手段[19]。曾令可(2014)更细化地将陶瓷行业碳排放源分为原材料氧化、能源燃烧、电力消耗三个方面,利用发改委专门针对陶瓷行业指定的温室气体核算方法测算了建筑和卫生陶瓷10年的碳排放情况,发现燃料燃烧产生了超过75%的碳排放,瓷砖烧制是碳排放最高的陶瓷行业[20]。谭映山(2014)采用2012年原煤平均折标系数0.832 2 tce/t,对宽体辊道窑改造完成前后的排放量进行了计算并做了对比,发现窑炉改造可使年节能量达5 200.45 t标准煤[21]。

二、碳排放影响因素的研究

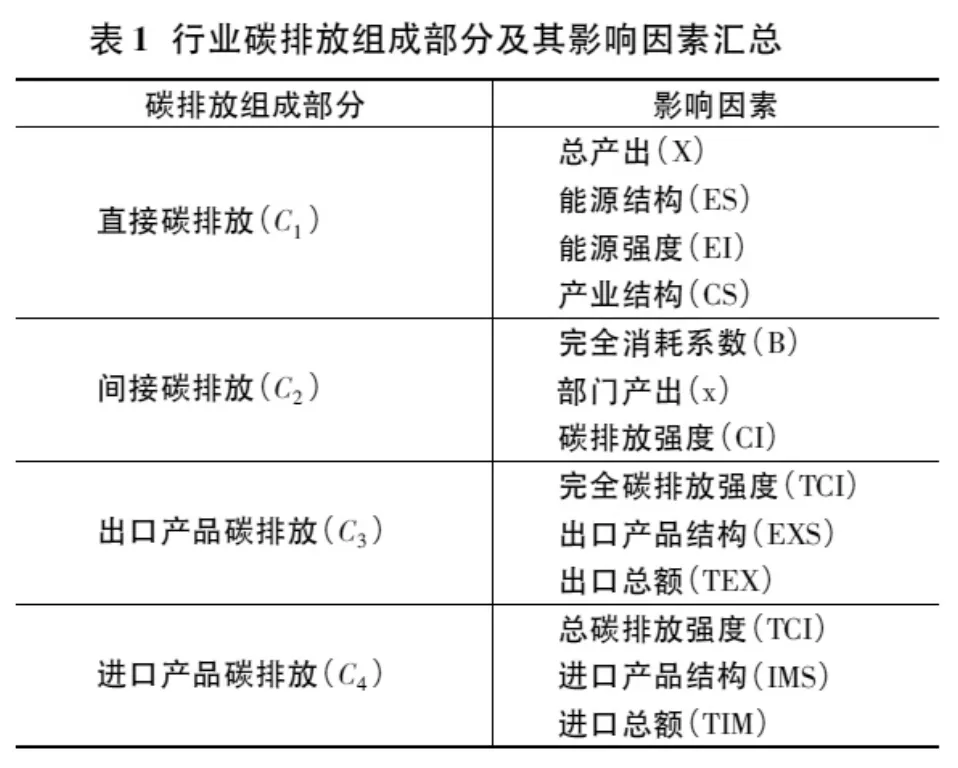

目前关于碳排放的研究多从宏观经济政策层面着手,研究排放系数、经济增长、经济结构变化、能源密度等因素对国家乃至全球碳排放的影响程度,而针对产业层面的碳减排研究,尤其是关于陶瓷产业则较少。这里主要以工业的碳排放影响因素为例,国内外的学者大多数是从经济增长、能源强度、产业结构以及生产工艺等方面因素来进行分析探讨的,具体的碳排放影响因素研究从表1可以进行如下阐述。

?

(一)经济增长

经济增长被多数学者认为是影响碳排放的重要的因素,Grossman(1991)提出了库兹涅茨曲线(Environment Kuznets Curve,EKC)来描述经济增长和环境污染之间的关系[22],此后,学术界主流认为碳排放量与经济增长存在倒U型关系,即EKC理论,具有代表性的是Nmaculada和Aurelia(2004)调查了22个国家的数据,证明了国家经济发展和碳排放之间EKC理论的存在性[23]。但是张明志(2014)研究了国家统计年鉴数据后,否定了EKC在制造业行业内的存在[14]。黎晓青(2012)分析了大量国内外关于经济发展和碳排放关系的研究,认为主流研究主要是EKC理论和脱钩理论研究,并结合这两种方法,分别分析了我国制造业发展与碳排放的长期和短期的关系及其趋势,经实证研究发现其存在不稳定的“N型”三次曲线关系[24]。魏营、杨高升(2018)分析了镇江市工业碳排放脱钩因素,将碳排放的影响因素分为能源结构、能源强度、经济结构、经济规模四类因素,认为经济发展促进了工业技术进步,技术进步使能源的利用效率提高,最终促进了碳排放和经济发展的脱钩效应[25]。

(二)能源强度

关于能源强度对碳排放的影响集中在区域性分行业的碳排放细化研究,多项研究表明能源强度是抑制碳排放的主要因素。田泽(2017)[15]李健(2018)[26]分别分析了能源结构、能源强度、经济规模等对江苏省工业碳排放和京津冀三地的交通碳排放的影响,均发现能源强度是对碳排放具有最大抑制作用的因素。李雪梅等(2017)针对天津市的高碳排放行业的碳排放影响因素做了细致分析,发现主要因素是产业结构、工业发展情况和能源强度,并证实了能源强度是降低碳排放的主导因素[27]。

(三)产业结构

上文提到产业结构是促进碳排放的关键因素,优化产业结构是碳减排工作的必经之路。谢守红、邵珠龙(2012)计算了1992年到2010年18年间无锡市工业碳排放情况,发现产业结构系数(工业增加值/第三产业增加值)降低对碳减排有明显作用[28]。刘新宇(2010)以上海为例论证了产业结构低碳化的正确性,着重强调了要发展服务业,降低工业产业比例[13]。王永培等(2015)采用了拓展的STIRPAT模型从工业集聚的角度研究了产业集聚效应对碳排放的影响情况,比较分析了在不同因素下产业集聚对碳排放量和碳排放强度的影响[29]。刘军等(2017)研究了陶瓷供应链碳排放影响因子,强调了陶瓷产业结构调整对碳减排的关键作用。他从供应链全局出发,在战略高度规划调整企业的运营模式,跳出传统工作模式,提出了流程优化和再造方式减排的思路[30]。

(四)生产工艺

学者们主要从提高生产技术的角度,而较少从工艺流程等方面讨论碳减排。YadongYu等(2013)用OECD方法测算了我国工业碳排放量,发现产业结构、生产工艺技术和环境减排技术是影响碳排放的主要因素[31]。丛建辉等(2013)根据统计数据测算了2000-2010年济源市的工业碳排放量,分析了产业结构、产业和经济规模、技术等因素对碳排放量变化的影响[32]。

从陶瓷行业来看,《国家应对气候变化规划(2014-2020年)》中涉及了陶瓷行业,要求陶瓷生产要加快发展薄型化、减量化、节水型产品,研究推广干法制粉等工艺技术,加快高效节能窑炉、耐火材料和新型燃料的开发利用[33]。王晓芳等学者(2010)将影响建筑卫生陶瓷行业碳排放的影响因素划分为产品结构、技术进步、能源结构、能源管理四个方面,认为生产设备的大型化、自动化,生产工艺的智能化是降低陶瓷生产能耗和碳排放的关键因素[34]。

(五)碳排放影响因素的研究方法

宏观的经济、产业结构,微观的工艺流程、技术等,碳排放的影响因素因分析角度和复杂环境变化而复杂多变,但是其主流的研究方法只有构建Kaya等式的方法、指数分解的方法(IDA)、结构分解的方法(SDA)以及STIRPAT模型的方法。Kaya等式和STIRPAT模型法主要应用于经济活动对碳排放的影响,邵帅(2010)以上海市为例利用该方法分析发现劳均产出煤炭消费比重以及投资规模与碳排放有密切关系[36]。李健(2014)[37]、袁路(2014)[38]使用该方法研究了低碳排放的驱动因素。指数分解法(IDA)和结构分解法(SDA)是行业通用的碳分解方法,但是结构分解法对于数据的要求更高且必须基于投入产出表。结构分析法主要用来分析宏观经济及国家进出口贸易对碳排放的影响,郭朝先(2010)、秦耀辰(2014)、袁鹏(2012)等学者就分别采用该方法研究了行业结构因素、城市化进度因素、国际贸易因素对我国碳排放量和强度的影响[33-35]。

基于指数分解,ANG B W等提出的LMDI法(对数平均迪式指数法)是应用最多的方法[39],陈诗一(2011)采用LMDI分解研究了改革开放以来我国工业行业碳排放强度变化的影响因素[40];涂红星(2014) 运用 LMDI分解研究了我国(1994-2010)工业碳排放强度的影响因素[41]。张巍、尚丽(2017)运用LMDI方法构建了陕西省工业碳排放影响因素分解模型,定量分析了碳排放的各种影响因素[42]。

三、碳排放控制的研究

基于碳排放的核算基础,从碳排放影响因素着手,分析碳排放的控制方式是研究碳排放的目的所在。碳排放影响因素的复杂性导致了其控制方向的多样性,学术界多关注宏观经济调控、产业结构调整和升级、碳征税等问题,但是行业企业内部更加关注产业升级、流程再造、技术革新等方面。

(一)加强产业结构调整,从供应链优化的角度进行控制碳排放

产业结构是促进碳排放的关键因素,优化产业结构是碳减排工作的必经之路。冯宗宪等(2012)分析了我国对美欧出口产品的结构和数量,预计了在双边碳征税50美元/吨碳的情况下,中国出口产品整体关税增加约10.5%,揭示了相比于欧美,目前我国出口产品结构偏向于高碳排放产品。冯宗宪认为降低出口产品内涵碳排放,调整出口产业结构是征收碳关税情景下提高竞争力的有力手段[43]。刘新宇(2010)估算了京沪地区的碳排放强度、排放量和行业分布情况,设计了一个方程式经计算发现上海市工业比重每下降1%则区域碳排强度降低0.8-1.6 个百分点[13]。谢守红、邵珠龙(2012)则用工业增加值与第三产业增加值的比作为产业结构系数研究了无锡市区域碳排放与产业结构的关系,同样论证了降低工业产业比例有明显的降低碳排放作用[28]。冯宗宪(2013)基于共同边界研究了我国碳排放的绩效问题,也提出了产业结构调整,并提出要治理和关停一些高耗能、高污染的企业,淘汰落后产能,鼓励发展生产性服务业等[44]。周德群(2015)构建了基于波尔兹曼熵的企业碳排放分配模型,将碳排放量分配给区域内各行业,再细化分配到各企业,从而惩罚了低排放效率的企业,倒逼市场进行产业结构调整[45]。章昌平(2016)测算了柳州市的工业碳排放量,分析了产业集聚对工业碳排放的影响方式,提出在产业结构方面,壮大战略性新兴产业,鼓励发展耗能低、附加值高的高新技术产业和环境友好型产业,加大第三产业的占比;在政策、资金和人力资源等方面,不断加强对第三产业的支持,淘汰落后产能[46]。童霞等(2018)从宏观、中观和微观的角度探讨了中国工业企业的低碳生产转型的研究[17]。

针对工业行业,学者们倾向于从产业内部解决矛盾,提出要推进第二产业内部结构调整和升级,淘汰落后产能,加大高能耗的企业向生产性服务业转型。王建辉(2016)提出了深化改革,优化能源结构,推广使用清洁能源,加大工业企业绿色制造技术的研发力度,推进第二产业内部结构调整[47]。

在陶瓷工业方面,马永平(2014)提出碳排放权交易促进了陶瓷行业的创新和转型,新常态下加强对碳排放交易的认知是碳减排工作的重要环节,碳排放交易能够通过约束机制推动节能减排,推进产业升级[48]。

(二)改进生产技术和优化生产流程

针对生产工艺对碳排放的影响,学术界多在采用模型来确定碳排放测算边界的基础上,分析各环节可采用的最佳技术或从宏观上把握供应链环节的操作方式(即流程再造)。但目前主流是研究改进生产技术,从供应链角度研究流程再造的文章不多。国外有代表性的从供应链角度讨论流程再造的 有 Kokkinaki (2014)、Browersox(2013)、Ron Ireland(2015)三位专家,他们从资源约束的角度对陶瓷制造业供应链的采购、生产、销售、回收及废弃物处理等各个环节的协调管理实现减排进行了研究。国内专家主要在宏观上提出了要大力发展低碳技术。熊曦(2015)提出传统产业要借助低碳技术改造升级,加强信息技术发展,推进工业产业信息化,从而推动产业向低碳化发展[49]。冯宗宪(2015)提出要因地制宜,利用低碳技术对区域、行业制定有针对性的方案,发展资金和技术密集型的产业,尤其在提高能源效率的技术上要做好文章[50]。刘晓玲(2015)认为在加大研发投入力度,改进生产和流通技术的同时要充分理解政策、积极响应政府号召,争取到对企业和行业有利的扶持政策[51]。牛鸿蕾(2016)则认为环保技术是传统行业改造升级的必然选择,适当加大产业规模利用规模化来降低单位产值产生的碳排放也是有利途径[52]。

在陶瓷行业,曾令可(2006)提出陶瓷行业可以通过对陶瓷生产环节进行改进,比如选用质量稳定、标准化的陶瓷材料,采用高空注浆成型技术,节省模具干燥和加热工作环境所需的热能,采用低温快烧技术,采用自动控制技术以及采用洁净液体和气体燃料减少能耗,充分利用窑炉余热,采用高速烧嘴,提高气体流速,实现快速烧成,减少燃料耗费[53]。冯青等(2007)从陶瓷工业烧制的窑炉方面进行了节能技术的研究[54]。曾杰(2011)提出通过增强窑炉的节能效果;扩大优质原材料来源和利用工业废渣作为原材料来降低卫生陶瓷生产碳排放量[19]。彭军霞(2012)建立了建筑陶瓷产业投入产出模型,分析了关键环节碳排放和产品碳足迹,对碳排放特性进行研究,为陶瓷产业的低碳技术发展提供碳计量方法和低碳产品规划的理论依据[55]。杨柳等(2014)从原材料制备到成品成型与干燥再到烧制,即从陶瓷制备的三个大的流程分析碳减排的措施,预计了陶瓷工业减排的发展方向[56]。陈功备等(2016)则利用 VB编程,实现了对陶瓷窑炉设计的碳排放控制[57]。刘军、邹安全等(2017)运用系统动力学模型对陶瓷供应链碳排放系统进行仿真分析,提出引进先进技术和改造原来的设备来降低生产碳排放量;优化物流过程、合理安排采购周期、优化库存量等措施来控制碳流通碳排放量[28]。

(三)通过政策规范控制碳排放

在政府干预方面,冯宗宪(2013)从宣传教育角度提出了加大教育和宣传力度,增强全民环保意识,同时政府招商引资要制定严格的低碳标准,对入驻企业进行严格筛选和控制[44]。Shih-Chang Tseng(2014)结合可持续发展,提出国家应该通过立法强制企业承担社会责任[58]。熊曦(2015)[59]、杜强(2015)[60]都认为现行的环保政策要继续严格执行,同时要针对企业建立完善的碳排放奖惩条例、实行责任追偿,认为立法要在严格的基础上具有强可操作性。刘晓玲(2015)认为政策要从系统的角度,在宏观上建立一个有效的低碳运转体系,利用激励和惩罚机制来保障体系内作业环节低碳运行[51]。但也有学者认为激励和惩罚机制只能治标不能治本,无法深入到被监控企业的上游供应单位,贾晓薇(2016)提出有必要针对高排放、高污染企业制定专门的管制措施,或者利用市场调节机制,淘汰落后产能[61]。大量学者研究了碳排放权交易问题,认为陶瓷行业作为高排放行业必须纳入碳排放交易体系,崔佳(2016)针对我国现行的碳排放交易制度,提出要落实政策,加强排查,明确配额和管理制度,同时对重点企业要“一企一议”,帮助其建立有企业自身特点的标准规范[62]。在陶瓷工业方面,李直(2015)提出以国家碳排放政策为指导,实施能源管控、能源管理体系建设与碳排放管理三者的有效结合,采用节能技术、控制关键工序的能耗,制定陶瓷企业的低碳发展战略,加强碳资产的价值,以控制碳排放[34]。

(四)改善能源结构

新能源是目前的热点问题,新能源车、新能源供暖等领域近年来迅速发展,但是实际应用仍然还在起步阶段。冯宗宪(2015)提出了要大力发展新型能源,采用政府立法和税收等政策的方式推动企业自主改善能源消费结构[50]。熊曦(2015)提出要科学调整能源消耗结构,推动资源利用方式根本改变,实行能源消费总量控制,尽量降低化石能源的使用比例[59]。冯宗宪(2016)以陕西省为例研究了其碳排放影响因素,预测了陕西省碳峰值和其出现时间,提出加大发展和使用清洁能源是促进减排的有效手段[63]。

(五)借助构建碳排放模型进行控制

Sun darakani(2010)在供应链的角度测度了碳排放边界,应用拉格朗日排队论建立了核算模型,利用系统思维发现碳排放源和高排放点,从而选择减排的介入手段[34]。Leticia Ozawa-Meida(2013)对英国高等教育机构相关的基于消费的碳排放进行了迄今为止最全面的分析,建立了基于消费的碳排放控制模型来发现与改善碳排放问题[35]。Shih-Chang Tseng等(2014)建立了一个策略决策模型,对服装制造供应链二氧化碳排放情况进行了评估[58]。王建辉(2016)利用扩展的 STITAPT模型分析水泥行业的碳排放影响因素,发现技术发展和能源结构的改善是水泥工业行业减排的最有利方向[47]。邹安全(2017)等构建了系统动力学分析陶瓷供应链的碳排放及其控制方式,认为设备改造和技术升级是降低生产碳排放量的关键;同时提出通过优化物流流程和库存量来实现低碳制造和绿色发展[66]。

从对碳排放控制的预测模型来看,张明志等(2017)对制造业碳排放的预测进行了研究,基于Kaya恒等式,加入能源结构和高碳产业比例等变量,构建了制造业碳排放的均衡关系,最后得出了中国在2020年~2025年的碳减排目标的碳排放路线图[67]。牛鸿蕾等(2016)则对中国工业进行分类,基于一个动态多目标优化模型对中国未来五年的碳排放进行了预测[52]。

四、结语

自21世纪以来,大气污染问题,尤其是温室气体的排放问题受到的关注度不断提高。从知网关注度指数分析来看,自2009年哥本哈根气候大会开始,学术界对于碳排放的关注度成指数形式攀升,同时也在碳排放的研究方面取得了丰硕的成果。以IPCC国家温室气体清单指南为指导依据的碳排放系数法是目前被认为最符合中国国情的碳排放测算方法;大量专家基于该方法测算了分区域或行业的碳排放量和排放强度,发现了大量影响碳排放的因素,并提出了碳减排的措施。但是关于碳排放的研究还是存在一些不足之处:

第一,对国家碳排放清单指南给出的排放系数认同有差异,而采用其他排放系数或者其他方法测量碳排放,导致标准不统一、结果差异大,影响了成果的实用价值。

第二,碳排放影响因素更多地考虑了产业结构、人口、经济等宏观因素,而没有深入企业去考虑某个供应链或者某种产品制造碳排放的具体影响因素,从而可以提出更加具体可操作的方法来控制碳排放。

第三,关于陶瓷碳工业领域,碳排放的研究还不充分,但是陶瓷工业是高能耗、高排放行业,减排工作迫在眉睫,现在行业内已经成立平台开始着力研究减排工作,走到了学术的前列。

通过对现有文献的梳理,以及现在陶瓷行业发展的情况,笔者认为今后我国陶瓷行业关于碳减排的研究大概有两个走向:一是完善与改进国家发改委颁布的《中国陶瓷生产企业温室气体排放核算方法和报告指南(试行)》,制定陶瓷行业碳排放测算标准。二是基于陶瓷供应链的运作流程、陶瓷生产工艺流程、流通方式从微观角度分析陶瓷供应链碳排放的具体影响因素,从而发现可操作性强、见效快、高效的碳排放控制方式。

————不可再生能源