肝硬化上消化道出血患者并发门静脉血栓的风险因素与防护策略

顾颖佳 刘 烨

肝硬化为肝脏疾病的晚期阶段,是由于病毒性肝炎、遗传因素、代谢性疾病、胆汁淤积等诸多复杂病因导致肝细胞持续反复损害,肝脏呈现病理性结缔组织增生、组织纤维化的弥漫性肝病[1]。肝硬化是不可逆疾病,上消化道出血为肝硬化代偿期最常见并发症,其发病危急、病死率高、预后差,首次发病病死率为40%~70%[2]。研究表明[3],上消化道出血患者1/4由肝硬化所致,若止血治疗不及时彻底,易出现失血性休克或死亡。门静脉血栓发生于门静脉主干及左右分支、肠系膜静脉、脾静脉等门静脉系统,发生率高达36%左右,随肝功能恶化,发病率随之增加[4]。肝硬化上消化道出血患者与门静脉血栓相互影响,门静脉血栓会加重门静脉高压并发症发生风险及出血概率,诱发顽固性腹水及上消化道出血,进一步增加患者病死率[5]。本研究探讨肝硬化上消化道出血并发门静脉血栓的相关影响因素,并提出预防性护理策略,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

以2018年1月至2020年1月医院收治的肝硬化上消化道出血患者为研究对象,选取其中肝硬化上消化道出血并发门静脉血栓的25例患者为病例组,未并发门静脉血栓的99例肝硬化上消化道出血患者为对照组。纳入标准:年龄≥18岁;符合肝硬化诊断标准;呕吐物或大便隐血实验阳性;经消化内镜诊断为上消化道出血;临床资料完整;具有正常的认知能力;意识清醒能够独立完成各项问卷调查者;对本研究知情且自愿参与者。排除标准:肝癌及其他恶性肿瘤者;非肝硬化所致的上消化道出血者;合并其他严重系统疾病者;临床资料不齐者且不配合研究者。

1.2 资料收集

采用自制一般资料调查问卷调查患者的基本资料,包括性别、年龄、肝硬化家族史、肝硬化病因、肝功能 Child-Pugh 分级、凝血功能(国际标准化比值:INR、活化部分凝血活酶时间:APTT、纤维蛋白原:FIB、血浆 D-二聚体、纤维蛋白降解产物:FDP)、生化指标(血清肌酐:Scr、总胆红素:TBIL、白蛋白:ALB)、血常规(白细胞计数:WBC计数、血红蛋白浓度:Hb浓度、血小板指数:PLT指数)、并发症(食管胃底静脉曲张、肝性脑病、腹腔积液、感染)、门静脉内径、脾脏厚度、脾静脉内径、脾脏长度、是否行脾脏切除术等。

1.3 门静脉血栓诊断标准[6]

对门静系统行彩色多普勒超声检查,测量门静脉内径及门静脉的血流情况,若门静脉内径增大、存在不被压缩的强回声团块、反向血流、部分无血液,初步确定有门静脉血栓形成,行CT血管造影检查进一步明确诊断。

1.4 统计学处理

应用SPSS 22.0统计学软件进行数据处理,计数资料比较采用χ2检验;多因素分析采用多因素回归模型。检验水准α=0.05,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 124例肝硬化上消化道出血患者并发门静脉血栓情况

对124例肝硬化上消化道出血患者进行调查的结果显示:肝硬化上消化道出血患者中,出现门静脉主干血栓18例(14.52%),肠系膜上静脉血栓6例(4.84%),脾静脉血栓1例(0.81%),门静脉系统血栓总例数25例(20.16%),见表1。

表1 124例肝硬化上消化道出血患者并发门静脉血栓情况

2.2 影响肝硬化合并上消化道出血患者并发门静脉血栓因素的单因素分析

对肝硬化上消化道出血患者并发门静脉血栓的相关影响因素进行单因素分析结果显示,肝功能分级、脾切除术、门静脉内径、PLT指数、D-二聚体水平、凝血功能、脾脏厚度、脾静脉内径是影响肝硬化上消化道出血患者并发门静脉血栓的危险因素(P<0.05),见表2。

表2 肝硬化上消化道出血患者并发门静脉血栓的单因素分析

2.3 影响肝硬化上消化道出血并发门静脉血栓的多因素Logistic分析

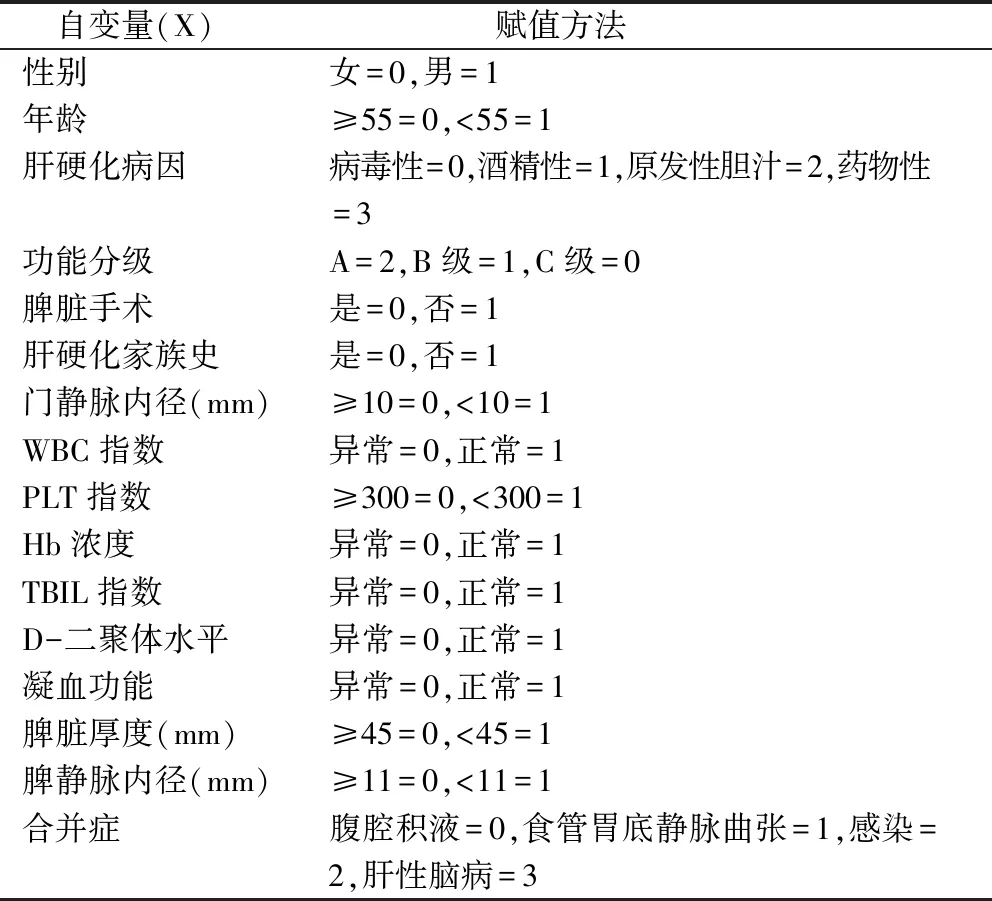

以是否并发门静脉血栓为因变量,以单因素分析中具有统计学意义的因素为自变量(变量赋值见表3),进行多因素Logistic回归分析。结果显示,肝功能分级、PLT指数、门静脉内径均为肝硬化上消化道出血患者并发门静脉血栓的独立危险因素(P<0.05),见表4。

表3 肝硬化上消化道出血患者并发门静脉血栓的变量赋值表

3 讨 论

3.1 肝硬化上消化道出血患者并发门静脉血栓情况

门静脉血栓是肝硬化上消化道出血常见并发症,可诱发患者门静脉压力升高,入肝血流量下降,加快肝功能恶化进程,进而造成患者出现顽固性腹水及肠道缺血坏死,严重影响患者生命健康[7]。有研究认为[8],门静脉血栓会降低肝硬化患者移植治疗效果及安全性,增加患者术后死亡风险。近年来随着医疗诊断技术发展,肝硬化合并上消化道门静脉血栓报道越来越多,而发病率各有差异,其范围为3%~36%[9]。通过对124例肝硬化上消化道出血患者进行调查,结果显示:肝硬化上消化道出血患者中,出现门静脉主干血栓18例(14.52%),肠系膜上静脉血栓6例(4.84%),脾静脉血栓1例(0.81%),门静脉系统血栓总例数25例(20.16%)。李志英等对156例肝硬化上消化道出血患者进行门静脉血栓调查,其发病率为17.95%[10]。杨姣姣对364例肝硬化上消化道出血患者进行门静脉血栓调查,其发病率为34.62%[11]。本研究调查结果与李志英、杨姣姣等调查结果存在差异,分析原因可能与患者采用的检查方法(彩色多普勒超声、CT检查)、被调查患者疾病严重程度及手术史不同有关。本研究调查结果显示,门静脉主干及左右分支血栓发病率较肠系膜上静脉血栓发病率高,肠系膜上静脉血栓发病率较脾静脉血栓发病率高。分析原因可能为:门静脉主干为肝脏的主要供血干道,可为其提供75%血液,肝硬化合并消化道出血肝脏组织增生及结构改变,造成门静脉主干回流受阻及血流减缓,导致门静脉主干血栓形成,因此较其他门静系统静脉血栓发病率高;而肠系膜上静脉汇集肠道诸多毛细血管血流,复杂吻合支易增加微小血栓形成风险,且该静脉吸收的肠道静脉血成分不同(富含营养物质及促肝细胞生长因子等),易造成凝血不稳定,增加血栓形成概率,故肠系膜上静脉血栓发病率高于脾静脉发病率。门静脉血栓起病隐匿,缺乏特异性表现,容易发生漏诊、误诊等情况,加重肝硬化患者病情及死亡风险[12]。故早期发现及诊断肝硬化合并上消化道出血患者门静脉血栓发生现状,分析其相关影响因素,并给予针对性护理措施是改善患者临床预后的关键。

表4 肝硬化上消化道出血患者并发门静脉血栓的多因素Logistic回归分析

3.2 肝硬化上消化道出血患者并发门静脉血栓影响因素分析

目前肝硬化上消化道出血患者并发门静脉血栓发病机制尚不明确,可能与患者血流动力学变化、肝功能受损、手术因素有关[13]。本研究经多因素Logistic回归分析结果显示,肝功能分级、门静脉内径、PLT指数均为肝硬化合并上消化道出血患者并发门静脉血栓的独立危险因素(P<0.05),此结果与既往文献研究结果相符[14]。本研究结果显示,肝功能分级是肝硬化上消化道出血患者并发门静脉血栓的独立危险因素,单因素分析结果显示,肝功能A级或B级门静脉血栓发生率显著低于肝功能C级患者,分析原因可能为肝功能分级与肝功能状况呈负相关,分级越高其功能越低,肝功能低下患者肝脏中凝血、抑制、纤溶等凝血因子受到影响,肝脏网状内皮系统清除组织纤溶酶原激活物质能力下降,导致抗凝功能下降,促使血液在高凝状态下形成血栓。刘娟娟等研究表明[15],肝硬化肝功能分级越高,血栓发生率就越高,与本研究结果相符。本研究结果显示,门静脉内径是肝硬化上消化道出血患者并发门静脉血栓独立危险因素。单因素分析结果显示,门静脉内径超过10 mm的患者门静脉血栓发生率显著高于门静脉内径低于10 mm的患者。分析原因可能为肝硬化患者肝内组织异常增生及血管形成,假小叶压迫肝窦致肝内静脉血流受阻,阻碍门静脉血液回流,增加门静脉压力,压力升高会使门静脉血管壁增厚及硬化,进而增加门静脉内径,门静脉内径增加使其血流速度下降,导致静脉血流阻滞成涡流,血液淤积形成血栓。有关研究表明[16],门静脉内径越宽,血液流经门静脉系统时速度减慢,容易形成涡流,从而为血栓形成创造有利条件。正常成人血小板100×109/L~300×109/L,具有粘附及释放凝血因子等主要功能,有利于维持血管壁完整性,可在炎性反应、器官移植排斥、愈合、血栓形成等诸多生理病理中起重要作用。本研究结果显示,PLT指数是肝硬化合并上消化道出血患者并发门静脉血栓独立危险因素,单因素分析结果显示PLT指数超过300×109/L的患者出现门静脉血栓几率显著高于PLT指数低于300×109/L的患者。分析原因可能为肝硬化肝功能受损,上消化道出血使机体凝血系统被激活,PLT释放出作用于血管受损处的促凝物质及血管收缩物质,酶促反应将可溶性纤维蛋白原转变为不溶性且相互交织纤维蛋白原,促进血管收缩,减缓血流速度,PLT在内皮下组织粘附、凝结形成血栓,PLT数量增多时,反映PLT功能状态及活化程度的CD62P糖蛋白随之增多,更加促进血液凝固,最终形成血凝块。有关研究表明[17],肝硬化程度与PLT异常相关,PLT数量减少时,其止血、凝血功能减弱易引发出血,相对PLT数量增多,凝血功能增强易形成血栓。

3.3 改善肝硬化合并上消化道出血患者并发门静脉血栓的护理策略

通过对肝硬化合并上消化道出血患者并发门静脉血栓情况进行调查及独立危险因素分析,需要实施有效的解决措施改善门静脉血栓发生情况。

有研究表明[18],预防剂量的低分子肝素可通过抑制肝脏纤维化缓解疾病发展,降低肝硬化代偿及死亡发生风险,且不增加上消化道出血,同时可有效降低肝硬化患者血栓形成的风险。又有研究发现[19],低分子肝素治疗肝硬化门静脉血栓后,部分再通率可达50%,完全再通率可达33%,且不加重出血情况。近年来大量研究已证明低分子肝素抗凝的有效性及安全性。因此本研究对肝硬化合并上消化道出血患者给予预防剂量的低分子肝素进行门静脉血栓预防,对出现门静脉血栓患者给予早期低分子肝素抗凝治疗。低分子肝素治疗需进行长期皮下注射,而罹患肝硬化、上消化道出血、门静脉血栓等多种疾病的患者,需综合考虑患者病情实施治疗,进而加大治疗难度,而多数患者负性情绪较严重,且对疾病缺乏全面了解,导致其治疗依从性较差,本研究需结合有效的护理措施辅助患者治疗,改善患者治疗效果,具体护理措施如下。

3.3.1 认知重建 医护人员制定宣传教育视频及手册并发放,主要内容为疾病危害、治疗意义、治疗内容及护理流程、异常情况识别及处理、治疗配合事项等相关知识。结合讲座集中宣教(每周1次,每次30~45 min)、一对一讲解巩固(查房时间及护理期间给予巩固宣教,每周2~3次,每次10~15 min)对患者进行全方位的宣教,促进患者深入了解疾病治疗及护理知识,让其意识到疾病危害及治疗护理意义,提升其治疗配合度,增强其自我护理意识及能力。

3.3.2 心理护理 责任护士主动与患者交流,为其讲解医院环境及医疗水平,向其介绍肝硬化合并上消化道出血患者治愈成功案例,为其播放康复者的康复经历视频,引导患者参照学习,坚定患者自愈信心。嘱咐家属时刻关注其情绪变化,教会家属挑选轻快音乐,定期为其播放,指导家属多陪患者聊天、散步等,转移其负性情绪。

3.3.3 异常处理 治疗中,责任护士密切监视血压、心理、呼吸等生命体征变化,观察并记录出血情况,遵医嘱给予止血药物治疗,对急性出血患者给予心电监护,输注新鲜血液时加快输血速度,避免血栓。告知患者绝对卧床休息,将头偏向一侧,及时清洗患者鼻腔/口腔的血渍、分泌物。加强肝功能C级患者凝血功能、门静脉压力、门静脉内径检查,定期检查其是否有发热、腹痛、下肢肿胀、血便、呕血、腹水、黄疸等症状,出现异常情况立即上报给主治医师处理。

3.3.4 饮食护理 患者出血期间给予1~2 d禁食,止血成功后给予1~3 d流质饮食,指导患者细嚼慢咽,少食多餐,禁忌过量及过热。6 d后给予半流食或普食,控制糖、脂肪的摄入量,增加富含维生素及膳食纤维的饮食摄入,禁忌生冷、辛辣、油腻等食物,嘱咐其适当多喝水。

3.3.5 康复锻炼 指导患者出血2 d内绝对卧床休息,由家属给予洗漱、排便、翻身等活动,止血稳定后3~5 d给予患者上下肢被动活动,待并发症稳定后,指导患者自行床上活动,循序渐进床边活动、室内活动,逐步自行上厕所、上下楼等活动锻炼,活动强度依据患者自身舒适情况调整,出现不良情况立即停止锻炼。

综上所述,患者肝功能分级、门静脉内径、PLT指数均为肝硬化上消化道出血患者并发门静脉血栓的独立危险因素,临床应对独立危险因素采取针对性的护理措施,降低肝硬化合并上消化道出血患者门静脉血栓发生风险。