机会配置对西藏农牧民增收减贫的相关性研究

罗绒战堆 魏欣蕊

[摘要]本文根据机会的功能、供给与制约主体,就机会配置对西藏农牧民增收减贫所产生的效用进行了分析。首先,以不同时期、特别是改革开放后几个重要发展时期为线索,就机会的市场配置对农牧民收入水平所产生的作用和影响进行了分析。其次,以自治区政府在不同时期出台的针对农牧民增收减贫的政策为线索,就机会的政策配置对西藏农牧民收入水平的影响进行了实证研究。得出以下主要结论:西藏农牧民的贫困性质是相对贫困,基于效益优先的机会配置是导致一段时期西藏农牧民增收乏力和相对贫困的重要原因。第五次西藏工作会议召开以后,政府针对西藏农牧民机会配置从效率优先到公平优先的政策调整立竿见影,发展机会供给量与农牧民发展机会竞争力之间的差距开始逐步缩小,引领西藏走上经济增长和农牧民增收高速并进的可持续发展道路。

[关键词]机会配置;西藏农牧民;增收减贫

机会经常被解读为时遇和时机。人们日常语境中所谈及的机会多指收获成功的机遇,所谓的机不可失时不再来。在经济生活中,机会不仅包含获取收益的机遇,还有创造机遇的外部条件。

一、机会的界定、属性及研究概述

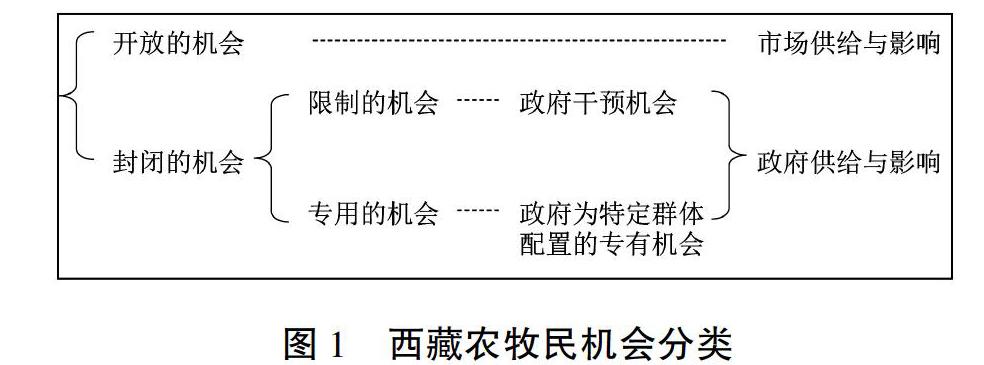

本文将机会界定为能为社会成员获取收益并改变自身境遇的外部条件。依据机会的开放程度和不同供给与制约的主体,对机会做出以下分类。

一類机会是由市场供给,并由市场配置的开放机会。这类机会不受政府干预,其配置主要取决于经济发展程度的影响与制约。经济、社会的发展程度越高,市场经济越发达,此类机会的供给量就越多,人们抓住此类机会可以提高的效用水平的程度也就越大。这种机会是在开放的市场中通过公开竞争获取,个体凭借自身能力抓住机遇提高自己的效用水平。比如,西藏旅游业的快速发展就为自治区人们带来许多机会,任何个体都可以经营各类相关行业,比如住宿和餐饮业等。这些经营的机会就是开放。

另一类机会是由政府供给与配置的封闭机会。它可以进一步区分为限制机会与专用机会。限制机会指的是政府干预的机会,专用机会指政府为特定群体配置的机会。典型的例子如自治区为农牧民贫困家庭设置的公益性工作岗位,为残疾人士配置的一些特殊岗位等。在市场体制中,有些开放机会经政府干预和限制可转变成限制机会,比如西藏在资源开采、劳务配置以及农牧民子弟高考就业等领域出台的许多优惠政策,不是限制外来竞争就是通过增加外来竞争者的成本,使机会能为特定的目标人群带来收益。

对机会的界定虽然可以进行如上分类,但第一类机会,即市场供给的许多开放机会其实是由政府间接供给的,也可由政府进行一定程度的调控。虽然市场可以由人们的交换行为自发形成,但当市场发展到一定程度时,其继续的引导和发展则离不开政府行为。垄断、公共产品、外部影响、不完全信息和发展程度的差异等会导致“市场失灵”的出现,而市场失灵和市场缺陷的存在,就需要政府介入市场,采取立法、行政管理以及各种经济政策手段来克服市场的功能缺陷。政府的干预不是中性的,除了纠正市场失灵外,政府的许多经济手段可以直接促进当地的经济发展,影响和增加由市场供给的开放的机会。也就是说,政府的行为不仅可以直接影响由政府供给的第二类机会,而且也可以通过促进市场的发展,间接影响市场供给的第一类机会。可见,封闭的机会与政府直接相关,而开放的机会数量和质量的增长也与政府间接关联。学界既有研究对发展机会是否具有公共物品属性的分析存在分歧,并未形成一致。

陈南华、余文建认为,发展机会不具备公共产品的非竞争性、非排他性的基本特征,它是私人产品。在市场经济里,发展机会主要是由市场或企业家提供的,而不是政府;尽管政府可以通过提供法律制度、基础设施以及宏观政策等促进就业,但提供发展机会的基本机制仍然是市场。[1]

冯彦明、夏杰长却认为,公共产品是属于具有非竞争性和非排他性两个特征的一些经济物品。所谓非竞争性是指,它不会表现出稀缺性,一旦被生产出来,所有人都可从中受益。[2]所谓非排他性是指,只要社会存在某一公共产品,就不能排斥该社会上的任何人消费该产品,任何一个消费者都可以免费消费公共物品。根据上述公共产品的含义及特征的表述,发展机会也被认为是一种公共产品。

柯象中则认为,人人都享有生存和发展的权利,这个权利最集中地体现在就业上。当弱势群体由于种种原因而不能够享有这个合法权利的时候,社会是不可能和谐的,其他群体也难安享此权。如果政府不承担起保障这些群体最低就业的责任,那么,每个人的生存和发展都会受到威胁,这正是保障就业作为公共物品的含义。[3]

上述结论虽然仁者见仁,智者见智,但却为我们结合西藏的特殊实际,分析针对西藏农牧民的封闭发展机会所具有的重要经济属性提供了重要借鉴。

第一,为西藏农牧民配置的封闭发展机会具有重大外部正效应。如果说可以自由流动的市场经济之中的增收机会是一种具有排他性和竞争性的私人产品,基于这种属性的假设,这种产品的配置就不会对一个地区的经济发展、民生改善、人民福祉和社会稳定等产生重大影响,换言之,其配置方式不会对公共利益构成重大影响。但在西藏这样一个人民生活相对贫困,机会产生十分乏力且大多数农牧民机会竞争能力欠缺的地区,一旦以私人产品属性按照市场法则对机会进行配置,势必拉大西藏业已存在的城乡差距,以及与内地的差距。鉴于当今中国的主要矛盾是解决好发展不平衡不充分问题,这样的配置就与国家意志相悖。因此,针对西藏农牧民的封闭发展机会具有正外部性。

第二,西藏农牧民的封闭发展机会是具有可拥挤性的俱乐部物品。基于这一假设,封闭发展机会的管理和配置就具有一定程度的排他性,政府的参与主导因此势在必行。政府可以借助于对机会的宏观调控,将更多机会配置给发展不充分的地区和人口,进而促进局部发展实现整体上的均衡。鉴于西藏农牧民的相对贫困和自我发展能力的不足,用排他性的机会配置加以扶持就显得十分重要,而且已经被作为精准扶贫的一个有力手段。可见,本文界定的封闭机会可以视为具有排他性的专为西藏农牧民发展配置的机会。另一方面,随着西藏农牧民人口的增加以及对经济发展效率的考虑,封闭发展机会所能提供的增收机会毕竟数量有限,所以封闭发展机会就可能变得拥挤。因此,针对西藏农牧民的封闭发展机会是一种典型的俱乐部产品。

综上所述,西藏自治区针对藏族的封闭发展机会是一种具有重大外部正效应的可拥挤性俱乐部产品。为追求正外部效应的目標,政府有必要参与主导封闭发展机会的提供,同时也须考虑封闭发展机会的最优供给方式和供给数量。

二、机会配置方式对农牧民收入的影响

需要特别指出的是,西藏农牧民当前的贫困是一种相对贫困,是一种与过去相比生计改善显著,但与其他地区相比,特别是与全国平均水平相比生计差距较大的贫困。西藏的整体连片之贫困,主要表征是占人口80%以上的农牧民的相对贫困,是农牧民收入水平增幅不及全国其他大多数地区农村人口的相对贫困。鉴于此,本研究从收入入手,找准引发西藏相对贫困的缘由,进而有的放矢,精准减贫。

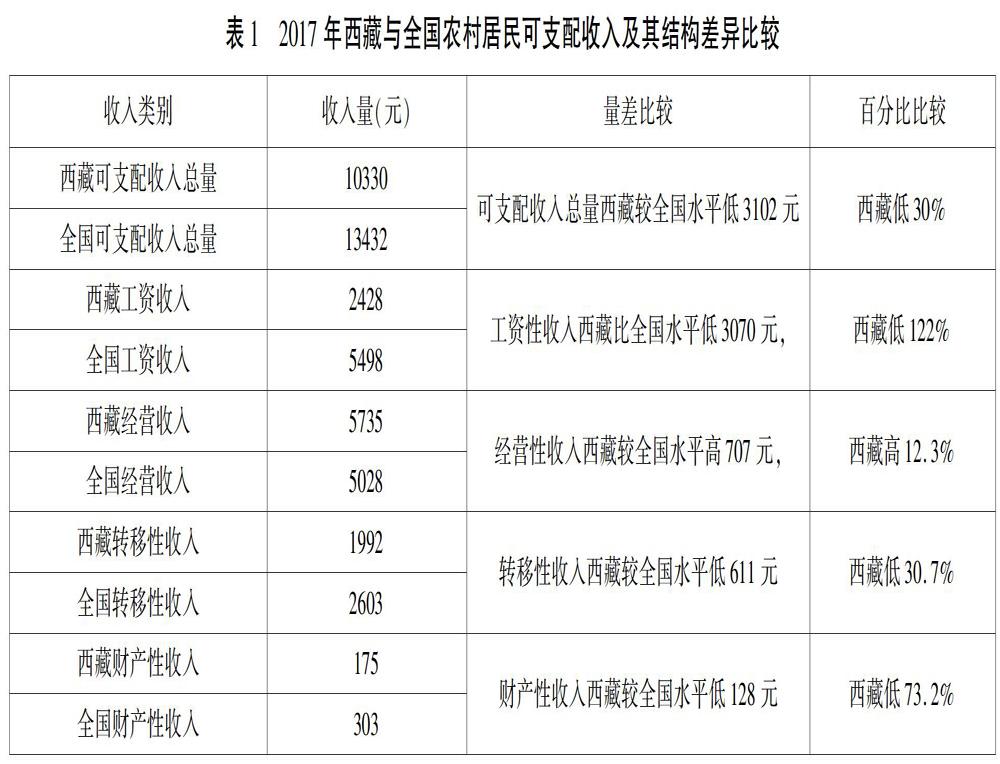

西藏农牧民当下之相对贫困主要表现为收入水平与全国的差距。从上表的收入结构比较表中可以发现,2017年西藏农牧民的人均纯收入为10330元,较全国同一平均水平13432元少3102元,差距为30%。以收入为测度指标,则西藏的相对贫困程度就是30%。表1中显示,除农牧民经营的农牧业收入西藏高于全国外,其他指标西藏均落后于全国平均水平。其中,2017年西藏农牧民的工资性收入为2428元,较全国同一指标5498元少3070元,差距高达122%,不仅列各项差距之冠,而且几乎可以抵消掉总收入水平的差距。2017年差距排列第二的为西藏农牧民的财产性收入,虽然这一指标西藏与全国的差距为73.2%,尽管差距很大,但鉴于此项收入对西藏农牧民收入的赋权不足2%,因此可以忽略不记。差距排列第三的为转移性收入,2017年这项收入对农牧民收入的赋权近20%,与全国的差距为30.7%,差距显著。

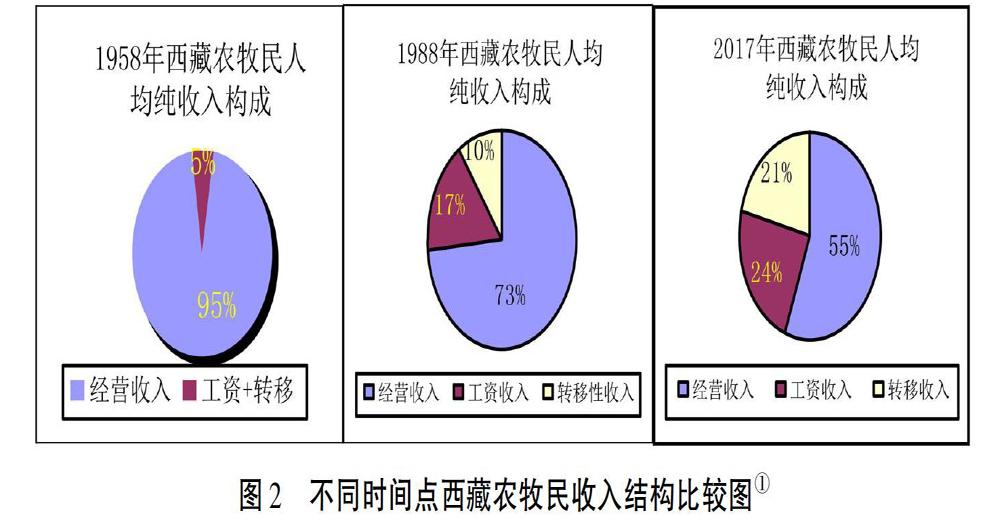

由此可见,工资性收入的短板是导致现阶段农牧民收入相对低下,生活相对贫困,乃至西藏呈现整体连片贫困的主要症结。需要说明的是,虽然西藏农牧民的工资性收入相对于全国其他地区尚有30%的差距,但从纵向审视,其改善幅度也相当显著。从量上看,2017年西藏农牧民的工资性收入分别较1958年的4元和1988年的70元分别增加了607倍和35倍,增长幅度斐然。从结构上看,虽然2017年西藏农牧民的工资性收入占其收入总量的比例仅为24%,但仍较1958年和1988年分别增加了19和7个百分点(见图2)。不仅如此,现金收入在收入中的比例也分别较1958年和1988年增长了55和39个百分点,增幅引人注目(见图3和表2)。

西藏农牧民陷入相对贫困的主要症结为工资性收入的短板。冰冻三尺,非一日之寒,以下将借助西藏农牧民的收入状况与全国的比较,并以机会配置为视角,就西藏农牧民相对贫困是如何形成的进行分析,试图找准主要矛盾,进而为精准扶贫和长期治藏提供学术支撑。

上图显示,从1959年西藏完成民主改革到上世纪80年代中后期这个阶段,西藏农牧民的收入曲线与全国平均水平基本重叠,且均低速增长。这一时期西藏与全国一样,政府作为资源配置的主角,对生产、流通和分配均严格根据计划进行管理和调控,其中也包括这些环节中溢出的各种机会资源。而计划经济的最大特征和优势就是借助政府的有形之手,对其投资和社会消费所拉动的各种机会资源按照公平、公正的原则加以封闭并直接供给受众,进而避免收入差距的拉大,使得西藏大地上的许多机会可以被贫困农牧民完整占有和充分享用。这种配置方式固然低效僵化,不利于快速提升生产力和人民生活水平,但却可以避免发展差距的拉大和不同地区相对贫困的产生。西藏的发展水平在当时大幅度落后于内地的情况下,当地农牧民收入水平之所以能够与全国实现同步低速增长,其公平效用在很大程度上应该归结为“有形之手”作用下对机会有计划的公平配置。

1984年,中央召开第二次西藏工作座谈会以后,西藏实行土地归户使用且长期不变的政策,西藏的改革开放开始进入实质性阶段。与全国一样,市场机制开始登上历史舞台,成为西藏资源配置的主角,政府对商品流通,人员流动和市场竞争实行开放的管理。鉴于西藏的特殊性,特别是经济社会之发育程度远远低于全国多数地区,西藏从改革开放初始就在面临许多新的挑战。

首先,西藏很难得到经济资本对机会的撬动,因为资本的最显著特征就是趋利,追逐利润的资本很难光顾发展滞后的西藏。而处于改革开放初期的国家百废待兴且财政收入捉襟见肘,很难像今天这样对西藏提供强大的财政支持。也就是说,在当时很长一段时间里,除国家投入对西藏机会的撬动和供给外,西藏难觅其他机会资本。

其次,鉴于西藏的开放,内地农民工开始进入西藏,与农牧民形成竞争,特别是可以增收减贫的机会资源。换言之,撬动机会的内地进藏经济资本少之又少,但入藏的机会追逐者却不乏其人。鉴于西藏农牧民机会认知和竞争能力相对低下,再加之“无形之手”对机会进行配置,西藏农牧民在机会竞争中就难有优势,其相对贫困问题开始凸显。

改革开放以后,我国东南沿海地区和内地一些大中城镇在资本和市场的作用下,为我国农村人口的增收减贫给予了大量机会。以与西藏发展水平不相上下的贵州为例,该省正安县有近三分之一在东南沿海和大城市打工[4],其中多数为农民工。然而,当时的西藏农牧民仅掌握传统技能,且存在语言障碍,缺乏前往内地发达地区追逐机会的必要素质。由此可见,无形之手导致的西藏内生机会的相对不足,农牧民机会竞争能力的相对低下,以及市场环境下增收减贫机会的流失便成为西藏改革开放以后很长一段时间农牧民增收乏力,陷入相对贫困的重要原因。

西藏农牧民乃至整个自治区相对贫困加剧的问题开始引起中国社会、特别是中央政府的关注。2010年在北京召开了的第五次中央西藏工作座谈会以上,中央对治藏经济政策进行了调整,加大政府为西藏农牧民配置机会的力度。从图4中可以发现,此次调整立竿见影。2010年以后西藏农牧民与全国平均水平的差距虽然犹存,但差距拉大的势头得到有效遏制。

三、机会配置具体政策对西藏农牧民增收的实证研究

西藏自民主改革进入社会主义发展进程的每一个历史阶段,党和政府就西藏发展机会所给予的不同供给、管理和配置政策无时无刻地影响着西藏的发展进程,对西藏农牧民的增收减贫产生了巨大影响。以下就西藏农牧民收入为线索(见图5),就政府机会配置的具体政策对西藏农牧民增收减贫产生的效用进行实证研究。

从1959年西藏的民主改革胜利到1985年西藏实行改革开放的26年,GDP以年均9.34%的速度增长,农牧民人均纯收入水平以5.9%的速度稳步增长。拉动增长的动力首先应归结于民主改革以后新制度的溢出效益,具体有以下几点:一是人民当家作主以后主人翁意识作用下的奋发与进取产生的动力效益。二是人民占有生产资料以后对劳动成果充分占有的制度效益。三是计划经济背景下西藏发展建设中溢出的各种机会多为排斥外来竞争的封闭机会,这类机会可被西藏农牧民充分占有,也就是机会配置效益。四是1980年第一次中央西藏工作座谈会召开以后,西藏在3至5年内实行免征免购的减负效益。

1984年,中央召开第二次西藏工作座谈会,西藏实行土地归户使用且长期不变的政策,西藏的改革开放进入实质性阶段。从1985年到1990年,也就是西藏改革开放初期的6年里,西藏的GDP以年均12.5%的增速进入高速增长阶段。可是,此间西藏农牧民人均纯收入水平的增速为4%,与前26年相比不增反减。不仅如此,在接下来1990-1995年这个时间段,GDP仍保持12.5%的高速增长的背景下,农牧民人均收入增幅却下降至只有2.1%。

1985年至1995年期间,虽然中国国力远不及今天这样强大,但中央政府仍对西藏地方财政给予了力所能及的财政补贴,而且动员全国在西藏推进诸多重点工程的建设。这些措施的落地给西藏的经济发展注入了强大动力,西藏掀起了新一轮建设大高潮,为当地农牧民造就了大量的增收机会,带动西藏GDP高速增长。从理论上讲,一个地区GDP的高速增长一般能够为这一地区带来更多的发展机会,为占人口多数的当地农牧民带来更多的收入。然而西藏在这一时期的情况却并非如此,主要与这一时期机会配置方式有相当大的关联。

在改革开放初始的许多年里,西藏与全国其他地区一样,将GDP视为测定发展和考核政绩的一个重要指标。1994年召开的中央第三次西藏工作座谈会上,中央就对西藏的发展做出力争国民经济年平均增长10%左右的刚性要求。这一时期自治区人民政府对农牧民增收采取的主要策略为:“引导农牧民走出传统种养业,大力开展以劳务输出、农产品加工、资源开发、服务业为主的二、三产业,培植农牧民增收新亮点。继续把劳务输出作为农牧民增收的重要渠道,加强组织引导,建立健全输出联络机构,开辟劳务市场”[5]。可见,这一时期的政策定位主要着眼于针对需求侧的“组织引导”和“疏通培植”。值得注意的是,上世纪80年代至90年代,GDP不仅被全国大多数地区作为衡量经济发展最重要的手段,而且将增长的动力和希望给予了市场这个无形的手。这一时期,西藏新增的诸多发展机会、增收机会和创业等机会,大多来自于政府的投入,这就意味着作为机会供给侧的政府可以对机会的供给进行有效干预。可是,为追求GDP的高速增长,西藏在很大程度上也放弃了计划经济时代对机会的封闭供给方式,进而以开放的竞争方法对机会进行配置。鱼与熊掌难以兼得,效率与公平、过程与结果也难以周全,而市场经济具有的功效理性就无法、甚至不可能将机会配置给发展能力相对不足的西藏农牧民。因此,机会配置方式的效率优先原则,可以被视为这一阶段农牧民增收疲软和城乡差距进一步拉大的一个重要原因。比如,为追求速度和质量,当时的各大援藏工程多为谁援建、谁负责的交钥匙工程,从设计者、管理者到施工人员几乎为援建方派出或从内地招募的人员。笔者在当时走访了大部分在建的重点援助项目,在热火朝天的建设工地,当地农牧民的参与率不足10%[6]。

1995年以后,面对农牧民增收的乏力以及农牧区的相对贫困,在中央的支持下,西藏开展了旨在针对农牧民增收减贫的“扶贫攻坚”工程,随着这项工程的开展和延伸,农牧民的收入水平开始回升。1995-2005年间,农牧民纯收入达到5.1%,回到稳步增长的阶段,但与此间GDP年平均14.49%的增速相比,农牧民的收入同样处于相对疲软的时期。2005年以后,西藏执行旨在改善农牧民住房条件的安居工程,这项工程的总投入达到278億元[7],从建设者到受益者几乎为清一色的农牧民。不仅如此,自治区政府还于2007年10月下发了《中共西藏自治区委员会、西藏自治区人民政府关于提高农牧业综合生产能力促进农牧民增加收入的意见》的文件。该文件第一次明确提出:“对于以工代赈、农房改造、乡村公路和其它适合农牧民参与建设的工程,原则上要交给农牧民施工队伍承建”⑤。文件规定事实上就是将开放的机会加以封闭并直接供给给农牧民,避免了农牧民因竞争力不足而流失机会的境况。自治区政府对机会供给与配置方式的改变,对促进农牧民的增收产生了巨大影响。2005-2010年,西藏农牧民的人均纯收入水平出现了前所未有的年均12.2%的高速增长阶段。此间就有一个因机会属性的改变使得农牧民收入剧增的典型案例。那曲东部和昌都北部地区为西藏贫困程度最深的区域,也是西藏的虫草主产区。随着90年代虫草价格的飙升,全国各地的采摘者络绎不绝,当地虫草争夺战愈演愈烈,引发了许多群体事件和草原破坏事件,更导致了当地群众利益的流失。鉴于上述情况,自治区政府于2005年出台了相关政策⑥,其核心就是虫草资源的属地管理,属地受益。正是机会的属地化政策限制措施,西藏的虫草采摘不仅秩序井然,环境受护,当地人民更是利益满满。机会的配置与供给对西藏农牧民的利益影响不可或缺。

2010年中央第五次西藏工作会议召开前夕,笔者受中央相关部门委托召集在京的部分专家学者,就西藏的发展问题接受咨询。鉴于机会供给和配置方式对于西藏农牧民收入有非常强的相关性,而以GDP为刚性导向的发展策略是导致西藏农牧民增收疲软的重要原因,笔者与许多专家谏言,希望中央今后在指导西藏工作时,不对GDP增幅做具体的刚性要求,而是将农牧民的收水平作为重要指标。中央采纳了建议并对西藏经济社会发展主要目标做出了如下表述:“到2015年,农牧民人均纯收入水平与全国明显缩小,到2020年,农牧民人均纯收入水平接近全国水平”。与此同时,会议纪要只字未提GDP,西藏也成为全国首个不以GDP论英雄的省区。

根据此次会议制定的发展目标,2010年以后,西藏自治区政府强化了对农牧民增收的政策扶持力度并出台了许多相应政策措施。其中,令人印象最深的政策就是自治区政府政策研究室一位同志的简短解析:“将农牧民能够干的工作和工种统统交给农牧民”[5]。为保障农牧民的机会和利益,自治区政府还专门制作了《明白卡》⑦,将农牧民可享受的国家财政给予的60项优惠政策用汉藏两种文字写入其中,使其成为农牧民的机会识别卡、机会认领卡和机会拥有卡。其作用不仅仅让农牧民明白,而且还促请农牧民监督。

由此可见,2010年中央第五次西藏工作座谈会召开并将西藏农牧民的收入作为治藏之刚性指标以后,自治区政府对机会配置进行了有效的政策干预,将许多收益机会加以封闭,作为专有机会供给农牧民,使得农牧民的收入水平走上了快车道。从数据上看,2010—2017年西藏农牧民人均收入年增长率保持了11.4%的高水准,同期GDP的政府也保持11.3%。不以GDP作为衡量西藏发展刚性指标的国家导向,不仅载入了国家和西藏的政策规划中,而且已经落实到了实际中,西藏不仅仍保持了GDP的高速增长,农牧民的收入水平也得以高速增长,进而出现了GDP与农牧民收入水平的增长良性互动的局面。

在当时西藏投入最大的在建工程——拉日铁路⑧沿线的多个建设工地的现场看到,80%以上的建设者为工地周边的藏族农民工。据工程承包商讲,工程上马伊始,政府相关部门就要求甲方将农牧民能够做的工程统统交给农牧民,且将这一条款写入了承建合同。不仅如此,政府还要求甲方尽可能接收农牧民提供的工程建设所需的机具。以位于拉日铁路建设沿线的拉萨市曲水县查巴拉为例,2012年该村的汽车拥有量从2009年的30辆增加到了2012年的67辆。所增加的这部分大多为载重卡车、翻斗车,此外还有4台大型装载机。据工程甲方一位负责人员介绍,由于工程建设用不了这样多的车辆机具,该村农户自己进行排队,轮流承担工程。拉日铁路建设现场藏族民工人头攒动的景象与90年代西藏许多大型工程建设现场呈现的藏族民工寥寥无几的景象形成了鲜明对比。

四、结论与启发

当国家增加对西藏的投入以后,面对新兴机会的涌现,将唤起农牧民对机会收益更高、更强力的期待。一方机会如能被一方人把握,则他们将会获得经济上的收益和精神上的成就。反之,若机会供给的增加不能被一方人把握,其结果不仅是收益上的负溢出,而且将会打击个体信心,缺乏信心则会表现为前景黯淡,经济衰退。与其他供给一样,机会供给对人们受益增加的边际效益一定递减,但机会流失数量每增加一个单位,给人们带来的失望效用可能会以乘数效应增加,从而影响地方社会的稳定与和谐。因此,在类似西藏这样经济发展滞后,农牧民生活相对贫困,环境资源地位特别重要的民族地区,政府对机会供给的回报和收益乃至治藏宏观经济政策的制定等,不能仅用经济因素衡量,还更应该包括许多非经济收益,如社会效益,环境效益等等。

本文论证了“有形之手”政府的机会供给和配置对西藏农牧民增收减贫的正效益,但前提仍然是市场经济之“无形之手”对于资源配置的基础性作用。西藏因其特殊的地理生态环境、历史遗留问题、宗教文化制度等,使得其社会发展模式异于我国的其他大部分地区。因此需要平衡市场经济理论与地方的适用性和适用度问题。古人曰:“授之以鱼不如授之于渔”,当下授予广大农牧民的机会,就是将此作为培养他们的平台,让他们获得更多技能,逐渐缩小这些农牧民与其他人在市场中竞争的能力,推进西藏社会更好的发展。

注释:

①图中数据分别为《西藏统计年鉴(1990)》和《西藏统计年鉴(2018)》整理得来。

②1958时期,西藏少有货币流通,此数据为实地调查期间,许多从旧西藏走过来的老热提供的估计数据。

③数据业源于《西藏统计年鉴(1990)》第416页。

④据《西藏统计年鉴(1990)》《西藏统计年鉴(2001)》和《西藏统计年鉴(2004)》“人民生活”部分整理。

⑤来源于中共西藏自治区委员会《中共西藏自治区委员会、西藏自治區人民政府关于提高农牧业综合生产能力促进农牧民增加收入的意见》,《西藏日报》,2007年10月15日(第一版)。

⑥在2005年西藏虫草季节,本人邀请德籍学者Daniel.Winkler就西藏的虫草采集与管理进行了实地调查以后,向自治区人民政府递交了题为《冬虫夏草的战略地位及其对西藏经济社会影响的调研报告》,此报告对自治区于2006年2月出台《西藏自治区冬虫夏草采集管理办法》产生了直接影响。这一文章和具体办法可参见笔者拙文:“一次合作研究对西藏农牧民生计的影响”,原文载《中国藏学》2012年4期。

⑦《明白卡》全称为“农牧民享受财政补助优惠政策明白卡”具体内容可参见:西藏农牧民享受财政补助优惠政策明白卡。

⑧拉日铁路东起青藏铁路终点拉萨站,西至西藏第二大城市日喀则市,于2010年9月26日正式开工建设,铁路全长253公里,投资108亿元,计划2014年建成通车。

参考文献:

[1]陈南华,余文建.就业机会是政府必须提供的一种公共产品吗?[J].福建论坛(人文社会科学版),2006(10).

[2]冯彦明,夏杰长.就业机会:政府必须提供的一种公共产品[J].经济学动态,2004(7).

[3]柯象中.低成本就业是公共产品[J].经济研究参考,2006(55).

[4]张日新,等.要素配置与新农村研究[M].北京:中国经济出版社, 2011: 146.

[5]白玛平错. 2004年西藏统计年鉴[M].北京:中国统计出版,2005.

[6]罗绒战堆,次仁央宗,达瓦次仁.机会供给与把握——构建和谐西藏的一个重要因素及相关经济学分析[J].中国藏学,2008(1).

[7]网易新闻.西藏安居工程:230万农牧民园“新房梦”[EB/OL].[ 2014-01-10]https//news.163.com/14/0110/11/9I70ITGI00014 JB5.htlm.