歧视知觉对中职生心理健康的影响:应对方式的中介作用

周向华,邹子卫

(湖南农业大学 教育学院,湖南 长沙 410128)

1 问题提出

中职学生是高中阶段一个数量较大、不容忽视的特殊的群体,教育部公布的数据显示,中职学校2019 年招生600.4 万人,在校生1576.5 万人,招生和在校生分别占高中阶段教育的41.7%、39.5%。但中职生中的大多数是中考失利去的中职学校,与普高生相比,成绩不太理想,综合素质偏低[1]。而这些缺点易使他们被贴上不良标签,被 “污名化” ,个体对某个群体的污名认知体现出了个体对此群体的消极刻板印象,而被 “污名化” 的人容易产生被歧视感[2]。

歧视知觉(Perception of discrimination)是相对于客观歧视而言的一种主观体验,即个体知觉到由于自己所属的群体成员资格(如种族、户口身份等)而受到了有区别或不公平的对待[3]。研究表明,歧视知觉对心理健康、自尊、孤独感等都具有影响。MSM HIV 感染者感知到的歧视能预测其心理健康问题[4]。聋生歧视知觉能显著正向地预测自尊,被歧视感越强,自尊水平越高[5]。歧视知觉与农村贫困大学生的孤独感相关显著,歧视知觉越强则孤独感越强[6]。但并非所有的个体在遇到歧视后都存在心理健康问题。Major等人指出,歧视知觉对自我价值感的保护作用,可能主要通过把自尊与特定消极情境的结果进行脱离而起作用[7]。胡伟等人的研究结果表明,经常使用积极的逆境评价策略,可以有效缓解歧视的负面作用,从而使被歧视者有较好的心理健康水平[8]。显然,在歧视与心理健康之间可能还存在其它变量,这些变量能够有效调节歧视知觉对心理健康的负面影响。

应对方式被认为是影响个体心理健康状况的重要因素。应对方式是指个体在面对压力或者挫折情景时习惯采用的认知观念或行为模式[9]。基于应对策略,应对方式可分为问题指向应对和情绪指向应对两种,问题指向应对包括了所有直接对付应激源的策略,情绪指向应对则是指不去改变应激源,而是改变自己对于应激源的感觉和想法[10]。应对方式能够缓冲生活压力事件带来的影响,进而影响到个体的心理健康水平[11]。缪丽珺等人的研究发现,歧视知觉对留守儿童应对方式产生消极影响,留守儿童感受到的歧视明显影响其积极主动地应对外界刺激的能力[12]。在男AIDS 群体中,歧视知觉对创伤后应激障碍的影响中,应对方式起中介作用[13]。歧视知觉只是影响个体心理健康的风险因素,而不是直接因素。个体需要对歧视事件进行认知评估后,才会开始主动采取各种应对策略和方法,同时调动支持系统进行事件应对。因此,本研究推测应对方式可能在歧视知觉与心理健康之间起中介作用。

本研究以中职生为研究对象,探讨歧视知觉对中职生心理健康的影响以及应对方式在这两者关系上所起的作用。

2 对象和方法

2.1 研究对象

采用随机整群抽样的方法,选取湖南省长沙地区两所中职学校的学生作进行问卷调查。向中职生发放了460 份问卷,最终回收有效问卷424 份,有效率92.17%。其中男生216 人,女生208 人;高一100人,高二212 人,高三112 人。

2.2 研究工具

2.2.1 中职生个体歧视知觉问卷

本问卷为自编问卷,问卷结合前期对中职生的访谈并参照了Krahe等人的歧视知觉问卷[14]编制而成。问卷包括忽视或躲避、学历及就业歧视两个维度,共8个项目,其中,忽视或躲避包括1、3、4、8,剩余题为学历及就业歧视,采用5 级评分,总分越高代表中职生被歧视的体验越明显。本研究中问卷的内部一致性系数为0.87。

2.2.2 中学生心理健康量表

苏丹和黄希庭编制的中学生心理健康量表[15]。量表共有25 个题目,采用5 点计分,被试根据自己的具体情况从每一个题目的1(完全不符合)到5(完全符合)5 个选项中做出选择。其中,第3、4、6、7、9、12、13、14、16、17、18、22、23、24 题等14 个题目为逆向题,需要反向计分。该问卷分为5个分问卷,代表心理健康的五个维度:生活幸福维度,共包括6 个题目;乐于学习维度,共包括5 个题目;人际和谐维度,共包括5 个题目;考试镇静维度,共包括5个题目;情绪稳定维度,共包括4 个题目。该量表具有良好的信效度,总量表的内部一致性系数为0.83,分半信度系数为0.85。

2.2.3 中学生应对方式问卷

本问卷由黄希庭等人编制[16],包含2 个维度,即问题指向应对和情绪指向应对,问题指向应对包括问题解决、求助、退避3 个因子,情绪指向应对包括发泄、幻想、忍耐3 个因子。问题解决就是指向解决问题消除应激源的认知和行为上的努力;求助是指寻求实际支持及感情支持上的认知和行动;退避是指回避问题或者是消极看待问题;发泄是指释放消极情绪,来减轻压力;幻想是指通过沉浸在想象和虚构中来暂时忘记现实的痛苦和烦恼;忍耐是指对痛苦和挫折逆来顺受。该量表共30个项目,采用5点计分来表示频率,分数越高表明越经常采用这种应对方式,各分量表的重测信度是0.68-0.89,说明该量表可以很好地测量中学生的应对方式。

2.3 统计方法

采用SPSS 22.0 以及PROCESS 3.3 进行数据处理,主要统计分析方法为相关分析和回归分析。

3 研究结果

3.1 共同方法偏差检验

采用Harman 单因素法对共同方法偏差进行检验,对本研究所涉及的指标进行未旋转的主成分因素分析。结果表明,共有11 个特征值大于1 的公因子,第一个公因子解释的变异量为17.23%,小于40%的临界值,表明本研究不存在明显的共同方法偏差。

3.2 中职生歧视知觉和心理健康的描述统计

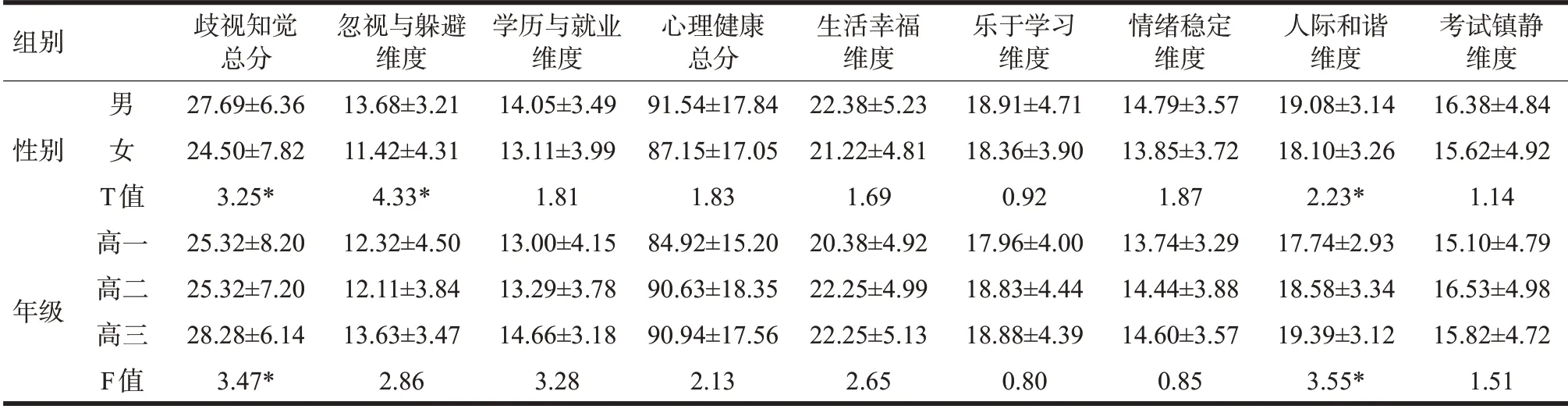

调查结果发现,歧视知觉总水平及各维度的平均分偏高(M总=26.11;M学历与就业=13.58;M忽视与躲避=12.56),说明中职生感受到的歧视较明显;心理健康总均分M=89.37,说明中职生心理健康处于中等偏上水平,心理健康状况良好。见表1。

表1 中职生歧视知觉和心理健康的描述统计

3.3 不同人口学特征的歧视知觉和心理健康得分及其五个维度得分比较

分别使用独立样本t检验、单因素方差分析比较性别、年级两个人口学特征上的中职生歧视知觉和心理健康不同维度上的得分差异。结果得出:

中职生歧视知觉总分及其忽视与躲避维度在性别中差异显著(t=3.25,p<0.05;t=4.33,p<0.05),男生歧视知觉总分显著高于女生(p<0.05),而在学历及就业维度差异不显著(p>0.05)。中职生歧视知觉的年级主效应显著(F=3.47,p<0.05),通过事后检验发现高三比高二、高一的歧视知觉总分更高。中职生心理健康总分及其生活幸福、乐于学习、情绪稳定、考试镇静四个维度在性别中差异不显著(p>0.05),但人际和谐维度在性别中差异显著(t=2.23,p<0.05),中职生心理健康中人际和谐维度的年级主效应显著(F=3.55,p<0.05),详见表2。

表2 不同人口学特征的歧视知觉和心理健康得分及其五个维度得分比较(M+SD)

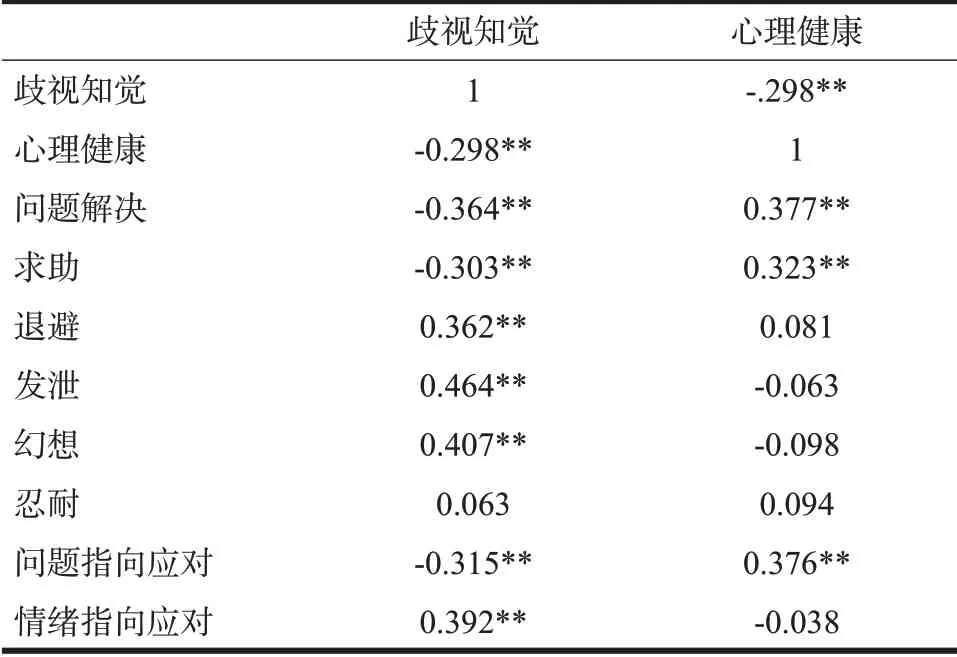

3.4 歧视知觉与中职生心理健康和应对方式的相关分析

使用Pearson 相关分析来分析歧视知觉、心理健康和应对方式三者的相关程度。如表3 所示,歧视知觉与心理健康之间存在显著负相关(r=-0.298,p<0.01)。歧视知觉与应对方式中的问题解决,求助这两个维度呈现显著负相关(r=-0.364,p<0.01;r=-0.303,p<0.01);而退避(r=0.362)、发泄(r=0.464)、幻想(r=0.407)等维度则与歧视知觉显著正相关(p<0.01),在忍耐维度上相关不显著。心理健康与应对方式中的问题解决(r=0.377)和求助(r=0.323)两个维度显著正相关(p<0.01)。情绪指向应对与歧视知觉显著正相关(r=0.392,p<0.01),与心理健康相关不显著;问题指向应对与歧视知觉呈显著负相关(r=-0.315,p<0.01),与心理健康呈显著正相关(r=0.376,p<0.01)。

表3 中职生歧视知觉、心理健康和应对方式的相关矩阵

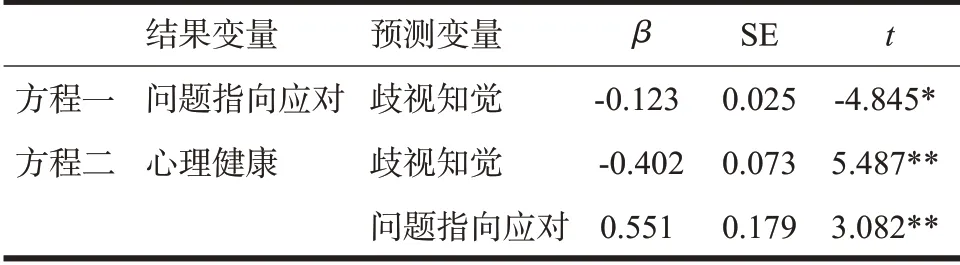

3.5 应对方式在中职生歧视知觉和心理健康之间的中介作用检验

由于情绪指向应对与心理健康之间的相关不显著,因此仅检验问题指向应对在歧视知觉和心理健康之间的中介作用。以心理健康为结果变量,歧视知觉为预测变量,问题指向应对为中介变量,通过Hayes 编制的PROCESS v3.3 for SPSS 中的Model 4进行中介效应分析,并采用Bootstrap 法抽样5000 次对中介效应进行估计和检验。结果表明(表4)。

表4 问题指向应对为中介变量的模型检验结果

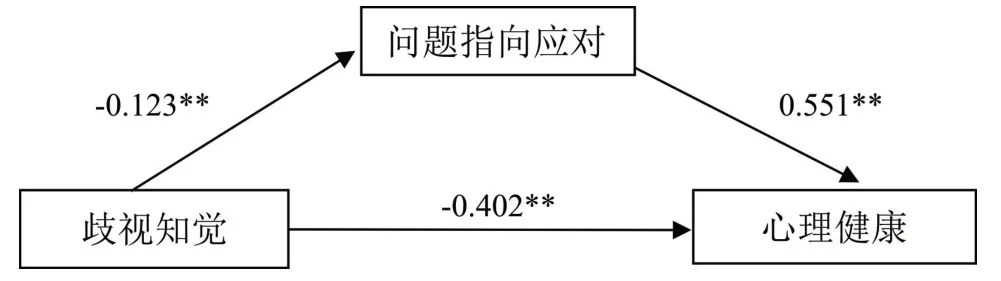

歧视知觉对问题指向应对的负向预测作用显著(β=-0.123,p<0.01),问题指向应对对心理健康的正向预测作用显著(β=0.551,p<0.01),歧视知觉对心理健康的负向预测作用也显著(β=-0.402,p<0.01),因此,问题指向应对在歧视知觉与心理健康间起部分中介作用。

表5 问题指向应对为中介的模型直接效应及中介效应

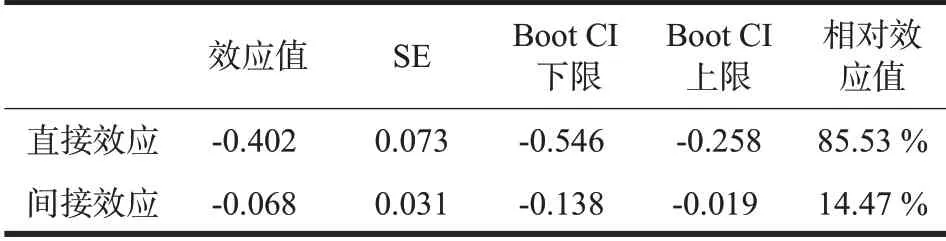

采用系数乘积区间估计法中非参数百分位bootstrap 95%置信区间检验问题指向应对中介效应的显著性,结果发现bootstrap 95%置信区间不包含0(表5),表明问题指向应对在歧视知觉与心理健康之间中介作用显著,中介效应大小为0.068,占总效应的14.47%。以歧视知觉为自变量,心理健康为因变量,问题指向应对为中介变量构建中介模型(图1)。

图1 问题指向应对在歧视知觉与中职生心理健康之间的中介模型

4 讨论

本研究中,歧视知觉总水平及各维度的平均分偏高,且在设置的8 个题目中,多数调查对象选择在 “不确定” 与 “有些符合” 中徘徊。这说明由于 “中职生” 这一身份,导致中职生感到自己受到外界的排斥,中职生主观感受到了歧视与偏见。本次调查中职生心理健康水平总均分(89.37),较大于庄桂芳于2015年研究的中职生心理健康总均分(79.88)[16],这说明随着社会对中职生更多的关注,中职学校加强了心理健康教育,中职生心理健康水平不断提高。另外,中职生的歧视知觉存在显著的性别差异,具体表现为男生的歧视知觉水平显著高于女生,而其中在忽视与躲避维度上存在显著差异,在学历及就业歧视维度上差异不显著。这可能是因为在中国传统文化背景中,父母对儿子的期望远高于女儿,让男生更多地感受到父母不愿提及自己是中职生的尴尬,且社会对中职生的定位影响着中职生,男生作为相对要强的群体,更多地注重自己的社会地位,因此感受到更多的外界排斥;而在对学历与就业的问题中,男、女生了解信息的渠道及关注度相差无几,因而在学历及就业维度相差不显著。

歧视知觉与中职生心理健康关系密切,被歧视感越强,中职生心理健康水平越低。这和国内关于流动儿童、留守儿童、贫困大学生歧视知觉的研究结果基本一致[6、17-18、22],进一步证实了歧视知觉在不同的弱势群体中均有消极作用。正如符号互动理论的解释,在很大程度上,个体需要借助于他人的反馈性评价来建立自我概念,长期受到他人歧视的个体会把他人的偏见态度内化为自己的观点,从而影响个体的自我价值感,并进一步影响个体的心理健康[19]。同时,歧视知觉是影响青少年抑郁、学习倦怠等问题的风险因素[20-21]。因此,研究结果提示政府各部门需要采用有效的措施改善社会各界对中职生的看法,减少其对中职生的消极评价,从而降低中职生的歧视知觉,保护中职生的健康成长。

应对方式在歧视知觉与中职生心理健康起中介作用。这与蔺秀云等人的研究结果基本一致[22]。这一结果说明,歧视知觉不仅直接影响了中职生的心理健康,而且也通过应对方式影响了心理健康。可以这样理解,中职生知觉到歧视越少,在一定程度上能帮助他们较全面、多角度看待问题,能以积极的态度探索并解决学习和生活中出现的种种问题,而良好的成熟的应对方式能缓解生活诸多压力和情绪的负面影响,从而提高心理健康水平。值得注意的是,本研究中情绪指向应对与心理健康的相关不显著,这与李金钊的研究结论基本类似[23]。这可能是因为个体在面对歧视应激事件时的适应机制是一个比较复杂的过程,存在其它潜在变量如情绪智力、自尊等作用的结果,这一点尚待进一步的研究证明。研究结果提示教育工作者在心理健康教育中应注意多种因素,一方面要减少歧视应激事件的发生频率,另一方面着重培养学生对歧视应激事件正确积极的态度,积极进行自我评价,从而能够采用良好的成熟的应对方式,以降低各种生活事件带来的不利影响。

5 结论

(1)中职生歧视知觉较显著,心理健康状况良好;(2)中职生的歧视知觉在性别和年级上差异显著,男生显著高于女生,三年级学生显著高于一年级和二年级学生;(3)中职生歧视知觉与心理健康显著负相关,歧视知觉与问题解决、求助显著负相关,和退缩、发泄、幻想显著正相关;心理健康水平和问题解决、求助显著正相关;(4)问题指向应对在中职生歧视知觉和心理健康之间起部分中介作用,问题指向应对的中介作用占总效应的比例为14.47 %。