早期吴语位移事件词化类型之比较*

——基于《路加传福音书》土白译本的考察

林素娥

上海大学中文系 上海 200444

提要 以《路加传福音书》吴方言土白译本为语料,对早期吴语苏州话、上海话、宁波话、台州话和温州话等五个方言点的位移事件词化类型进行对比考察,得出:早期吴语各方言点位移事件词化类型虽然混合了E或V框架型和S框架型,但以S框架型为主导,且浙江沿海吴语较苏沪吴语属于更典型的S框架型语言。吴语内部位移事件词化类型的差异表明:S框架型的典型度与方言句法的话题化倾向具有相关性。浙江沿海吴语话题化倾向强于苏沪吴语,位移事件的S框架型特征更典型,反之,苏沪吴语话题化倾向较浙江沿海吴语弱,S框架型特征也不如浙江沿海吴语典型。这种相关性也再次表明话题化是汉语位移事件从V或E框架型演变为S框架型的重要机制。

1 引言

Talmy(1985,1991,2000a,2000b)根据位移事件中的核心图式(core schema)的编码方式,将世界语言的整合类型分为:V型(verb-framed,动词框架)或以V型为主导的语言,和S型(satellite-framed,卫星框架)或以S型为主导的语言。在V型框架中,由核心动词或词根编码位移路径,而核心动词外围的附属成分(动名词、从句等)编码伴随事件(co-event)(方式和致使等),如西班牙语、日语等;在S型框架中,路径则由附加语编码,伴随事件则常由核心动词编码,如英语、现代汉语等。Slobin(1996a,1996b,2004,2006)则进一步从语言使用和篇章结构等角度提出考察V/S语言在路径、方式、背景、修辞风格等方面的语言使用倾向度,并通过数据统计和倾向对比来观察语言位移事件编码的类型倾向。在该理论框架下,对汉语共同语位移事件词化的结构类型学研究成果颇丰,不过,对其类型归属仍存在不同看法。Talmy(1985,2000b:108-109)、Matsumoto(2003)、沈家煊(2003)等认为汉语为S型或非典型的S型语言;Tai(2003)则认为汉语为V型语言,Slobin(2004,2006)、Zlatev & Yangklang(2004)、Chen & Guo(2009)、阚哲华(2010)则指出汉语还具有E型(即均等框架型,equipollently-framed);而Lamarre(2008a,2008b)、Beavers et al.(2010)等则认为汉语属于混合型。而Li(1993,1997)、Peyraube(2006)、冯胜利(2000,2002)、Xu(2006)、马云霞(2008)、史文磊(2010,2011a,2011b,2014)、Shi & Wu(2014)等先后从历时角度探讨了汉语位移事件词化类型从V型到S型的演变过程及其机制,汉语普通话位移事件表达的复杂性是历时积淀的结果。

汉语位移事件词化类型的复杂性或多样性,也表现在汉语方言中。Yiu(2013,2014a,2014b)、姚玉敏(2015)对粤语、普通话和吴闽客等方言位移事件词化模式进行了对比研究,得出在从“V>S”的转变上,粤语最慢,所以趋向动词仍可表致移事件,且动趋式融合度不及普通话,语法化进程慢于普通话,而吴语则S框架型特征最突出,词化类型转变最快。根据这种跨方言位移事件词化类型演变的差异,Yiu(2014b)进一步推测,汉语方言位移事件词化类型特征与基本词序VO语序具有相关性。即VO语序越强,V框架型更突出,从V型演变为S型也越慢,如粤语,反之也成立,如吴语。可见,跨方言位移事件的词化类型研究不仅可以展示位移事件词化类型之间的同异,也可为汉语位移事件的词化类型演变及其机制的研究提供线索,所以开展“方言调查和比较研究”(Lamarre 2008a)对考察汉语位移词化类型发展确实具有重要意义。

尽管如此,但方言位移事件词化类型研究仍处于起步阶段,特别是同一大区方言内部各次方言之间位移事件的词化类型比较研究仍是空白。虽然Yiu(2014a,2014b)用苏州话和上海话语料得出吴语词化类型较其他方言S框架型特征更显著,那么其他吴方言词化类型是否与苏沪一致呢?先来看例(1)。

(1)a.官话:进了圣殿,正遇见耶稣的父母抱着孩子进来。(《路加》2:27)

b.苏州话:进之殿,贴准耶稣个爷娘,抱之小干进去。

c.上海话:进之殿,耶稣个爷娘抱之小囝进来。

d.宁波话:走进圣殿里去,正好耶稣爹娘抱勒奶欢走进来。

e.台州话:走进圣殿,带个细佬走进。

f.温州话:走进殿底转,把囝囝耶稣带底来。

例(1)选自《路加传福音书》(为《圣经》(新约)四福音书中的一卷,文中简称《路加》)(2:27)在吴语五个方言点的土白译本。例句中所用两个分句,表达两个场景。前一分句表达一个自移事件,后一分句表达致移事件。在前一事件表达中,官话和苏沪吴语皆用趋向动词“进”单独编码路径,而浙江三地吴语“进”则做方式动词“走”的补语即附属成分,须构成[方式动词+路径]的组合模式表达;后一事件中苏沪与浙江沿海吴语(除温州话外),皆采用连动式表达,但连动结构后项动词在苏沪和浙江沿海吴语也采用不同形式,苏沪吴语用复合趋向动词编码路径信息,而宁波话、台州话也须说成[方式动词+路径]的模式。由此可见,苏沪吴语位移事件与浙江沿海吴语似乎存在类型倾向上的差异,那么这种差异的具体表现是什么呢?形成内部差异的原因又是什么呢?其原因对揭示汉语位移事件词化类型从V框架型到S框架型的演变又会有什么启示呢?本文拟逐一讨论这些问题。

要进行不同语言或方言位移事件词化类型之间的比较,最重要的条件是以不同语言或方言对相同事件或场景的语言表达为语料,而《圣经》的方言土白译本为该研究提供了较为理想的语料。正如游汝杰(2002:35,36)所言,“《圣经》方言译本,为不同方言的共时比较提供了宝贵资料。方言共时比较的前提,是必须有用不同方言记录下来的内容或项目一致的资料。方言《圣经》是非常理想的资料,真可以说是天造地设。……排比这些资料就可以研究各历史时期方言的异同,特别是词汇和语法方面的异同。如此理想的资料,舍方言《圣经》别无可求”。因此,本文拟选取《路加》的官话(1919年版)、苏州话(1922年版)、上海话(1913年版)、宁波话(1853年版)、台州话(1897年版)和温州话(1894年版)译本(文中例句皆出自这些文献,不再一一标明年代),逐一排比同一事件的各方言表达,观察它们表达结构的同异。当然作为译文,自然多少会受到原著或其他参照译本(主要是官话译本)的影响,如温州土白译文中借用官话处置标记“把”,不过,仍反映了温州话的语序,因为用“把”字标记的成分为表定指的受事成分,而这类受事成分在温州话中也常只用于谓词前。为了避免因为成分或结构的偶然借用而造成的误差,本研究对位移事件表达结构及其词化类型的分析,不仅依据某些具体的事件或场景的语言表达,同时对《路加》中所有位移事件的表达结构进行统计分析,从概率上讨论词化类型的倾向性。

基本思路:Talmy(1985,2000b:66)根据致移者的隐现,将位移事件分为他移(agentive)、非自主(non-agentive)和自主(self-agentive)三类。这三类位移事件在汉语普通话及方言中的词化类型并不尽同(Lamarre 2008a,2008b;Yiu 2014a,2014b;姚玉敏2015),在汉语史中的演变速度及制约机制也不完全一样(史文磊2014)。故本文的讨论也将按照位移事件三分法展开。他移事件也称为致移事件,而非自主位移则称之为无生自移事件,自主位移称为有生自移事件。描写它们在早期苏州话、上海话、宁波话、台州话和温州话中的表达模式,并结合统计,考察五个方言点位移事件的词化类型特征及吴语内部位移事件词化类型的差异,探讨形成差异的原因或机制以及对汉语位移事件词化类型演变研究的启示。

所用符号和文献排列说明:V型指动词框架型,S型指卫星框架型,E型指均等框架型,“F”表示figure(图像),即位移体;“V原因/方式”为表运动方式(manner)或原因(cause)信息的动词,“V路径/指示/路径+指示”为表趋向、指示信息的动词和由[趋向+指示]构成的复合式趋向动词,“P”表示path(路径),包括述趋式中的“到达”因素、指示(the deictic component of the path)等,与“V路径/指示/路径+指示”相对,“P路径/指示/路径+指示”充当“V原因/方式”的附属成分,“L”表示处所,“>”表演化等。

文中将官话列入原因有二:一是便于理解,二是在必要的时候便于对比。译本原文文字形式不同,苏州话、上海话为汉字版,直接引用,宁波话、台州话和温州话皆为罗马字版,为便于阅读,将罗马字版皆转写为汉字。本字未明的用“□”表示,并在其后将原文罗马字母补出。

2 早期吴语致移事件表达模式及其内部差异

早期吴语中已不见路径动词单独编码致移事件,表致移事件的模式主要有:[原因动词+趋向动词]、[原因动词+趋向补语]和只用原因动词表达,分别用符号表示为[V原因+V路径/指示/路径+指示]、[V原因+P路径/指示/路径+指示]和[V原因],其中以[V原因+P路径/指示/路径+指示]模式最为常见,表达结构也因位移体的位置不同,存在不同的形式。下面逐一介绍。

2.1 [V原因+V路径/指示/路径+指示]模式

[V原因+V路径/指示/路径+指示]模式,表现为连动式和兼语式。若为连动式,其中“V路径”的致移主体为句子主语或施事,若为兼语式,“V原因”为兼语动词,位移体是“V路径”的位移主体。例如:

(2)a.官话:起来,拿你的褥子回家去吧。(《路加》5:24)

b.苏州话:起来,拿倷个榻床到屋里去。

c.上海话:起来,拿之侬个床铺咾走。

d.宁波话:爬起来,拕勒铺板归屋里去。

e.台州话:儜起,拕铺板,转屋里去。

f.温州话:爬起,抯你个床走你屋里去。

(3)a.官话:……耶稣却打发他回去。(《路加》8:38)

b.苏州话:……耶稣呌俚去。

c.上海话:……耶稣倒呌伊去。

d.宁波话:……耶稣讴佢去。

e.台州话:……耶稣呕佢去。

f.温州话:……耶稣叫佢走去。

例(2)仍为连动式,结构中“V原因”与“V路径”句法地位平等,也正如此,两者之间在韵律上可以停顿,如例(2)e台州话,句法上可添加并列连词,如例(2)c上海话用连词“咾”连接两个动作,形成句法性连动式。连动式中“V路径”由句子主语实施,在只能采用[V原因+P路径]模式表达的方言中,趋向词就不能直接用来编码路径了。如例(2)f温州话用“走+L+去”对译。不过,这类连动式中“V原因”虽为造成“F”位移的原因,但“V原因+F”与“+V路径”之间并不具有[先后]关系,前者只是后者的背景,为非典型的连动式,高增霞(2003:31)称之为“典型的边缘连动式”。而从《路加》福音吴方言各译本来看,并未发现典型的连动式用于致移事件的表达。

例(3)为兼语式,句中兼语既为受事也为位移主体,大多用表指示的动词编码路径,如例(3)b-e。与连动式一样,“V指示”在温州话中得表达为[V方式+P指示]的组合式,如例(3)f温州话“走去”。

不管是连动式还是兼语式,句中表运动原因的动词和表位移路径的动词句法地位平等,属于双核心结构,体现了早期吴语致移事件仍具有E框架型语言的特征。不过,较之[V原因+P路径/指示/路径+指示]模式,它是一种次要形式。

2.2 [V原因+P路径/指示/路径+指示]模式

该模式在五个方言点中皆为优势表达,因F位置不同,具体表达为不同的结构,其类型有:1)F+V原因+P路径/指示/路径+指示;2)V原因+F+P路径/指示/路径+指示;3)V原因+P路径+F(+P指示)。下面逐一介绍。

1)(F+)V原因+P路径/指示/路径+指示

该类结构中位移体常充当话题,或出现在上文语境中,或在上文已提供了相关信息,其所指皆为有定对象。例如:

(4)a.官话:耶稣就上去,请他把船撑开。(《路加》5:3)

b.苏州话:耶稣上之西门个船,请俚撑开来。

c.上海话:耶稣上去请伊撑开来。

d.宁波话:耶稣跳落去,讴佢船撑开一眼。

e.台州话:耶稣落船,讴西门撑出丁。

f.温州话:耶稣就落一只船,是西门个,叫佢从岸里撑开。

(5)a.官话:你们往对面村子里去,进去的时候,必看见一匹驴驹拴在那里,……可以解开牵来。(《路加》19:30)

d.宁波话:你拉走到对面个乡村去,走进就会碰着一匹小驴子桩间,……解之,牵勒来。

e.台州话:你许好到对面乡村去,走进就会碰着一条小驴系间,……解告,牵来。

f.温州话:你大家到对面乡村去,走底个时候就会眙着一条小驴儿吊牢,……把佢解爻牵来。

(6)a.官话:两个女人一同推磨,要取去一个,撇下一个。(《路加》17:35)

b.苏州话:两个女眷一陶牵磨,一个收去,一个留住。

c.上海话:两个女人一同牵磨,一个收去,一个剩拉。

d.宁波话:有两个女人并排牵磨,一个会收上去,一个会剩落东。

e.台州话:有两个女人聚队磨磨,一个会收去,一个会剩告。

f.温州话:有两个女人相伴扼磨,一个会收去,一个会剩落。

(7)a.官话:……伸出手来。他把手一伸,手就复了原。(《路加》6:10)

b.苏州话:……倷个手伸出来。俚伸出手来末,就全愈哉。

c.上海话:……侬个手伸出来。伊就伸之出来末,伊个手就全愈哉。

d.宁波话:……你个手伸担出来。佢就伸出来,手就好兑。

e.台州话:……你个手拢出,佢就拢出,手就好告。

f.温州话:……你个手敒出,佢把手敒出,手就痊愈。

例(4)-(7)吴语五个方言点致移事件表达中位移体皆充当话题,或承上文隐去,或直接放在谓词前。

2)V原因+F+P路径/指示/路径+指示

该类结构中位移体F处于动词与趋向词之间,与连动式表层结构一样,不过,该结构中表路径或指示的趋向词不再充当句法核心,只是“V原因”的补语成分。这类结构在早期吴语中较为常见,特别是当F由音节形式简短的代词充当时。例如:

(8)a.官话:于是把他推出葡萄园外杀了。(《路加》20:15)

b.苏州话:就赶到园外头咾杀脱俚。

c.上海话:就赶伊到园外头咾杀脱之。

d.宁波话:赶佢出园外。

e.台州话:就推佢出园外。

f.温州话:就把佢赶出园外杀佢。

(9)a.官话:耶稣站住,吩咐把他领过来。(《路加》18:40)

b.苏州话:耶稣立定之,吩咐领俚来。

c.上海话:耶稣立定之,分付领伊来。

d.宁波话:耶稣立落,挡佢过来。

e.台州话:耶稣徛牢,吩咐佢许带其来。

f.温州话:耶稣徛搭,吩咐其大家领其来。

(10)a.官话:你们中间谁有驴或有牛,在安息日掉在井里,不立时拉它上来呢?(《路加》14:5)

d.宁波话:你拉安息日若是有一匹驴子,或者一头牛跌落地坑里,谁侬弗立刻去撩佢上来呢?

e.台州话:你许若有驴或者牛跌落水井,就是安息日你许哪一个弗立刻去撩其上来?

f.温州话:你大家当中乜人有驴儿或是牛遁落井里,弗会随手就是礼拜日把佢抱起呢?

(11)a.官话:就把他送到希律那里去。(《路加》23:7)

b.苏州话:就解俚到希律场化去。

c.上海话:就解伊到希律壗头去。

d.宁波话:就送佢到希律屋荡去。

e.台州话:就送佢到希律所在。

f.温州话:就差佢到希律旁搭去。

例(8)-(11)官话一般用处置介词将位移体前移,表原因的动词与表路径或指示信息的趋向词形成结构更为紧凑的述补式。吴语除温州话外,皆采用位移体居中结构,趋向词表达的是致移的结果,语义指向原因动词,句法上为动词的附属成分,与连动式或兼语式有明显不同。例如,趋向词与前面的VP之间不能添加连词,词序不可颠倒,韵律上也不能有停顿。因此,尽管该类结构在形式上与双核心的连动式相似,实际上已发展为S框架型结构。

尽管这类结构在吴语五个方言点都常用来表致移事件,不过,若位移体为名词性短语,且表有定信息时,苏沪吴语较浙江沿海吴语选择该结构的倾向性更强,而浙江沿海吴语采用话题结构更常见。例如:

(12)a.官话:夺过他这一锭来,给那有十锭的。(《路加》19:24)

b.苏州话:夺俚个十两来拨拉有一百两个。

c.上海话:夺伊个一个磅来,拨拉有十磅个。

d.宁波话:佢葛块银子,你拉拕佢上来,好拨葛个有十块钿主顾。

e.台州话:佢个块银子拕来,拨有十块主子。

f.温州话:佢个粒银捉去,匄许个有十粒个。

(13)a.官话:把那肥牛犊牵来宰了,我们可以吃喝快乐。(《路加》15:23)

b.苏州话:牵壮个小牛来杀,伲可以吃咾快活。

c.上海话:牵壮个小牛来杀,伲可以喫咾作乐。

d.宁波话:壮壮个小牛牵出来,杀之。

e.台州话:还有葛只壮个小牛,牵来杀告。

f.温州话:还有壮壮个牛儿捉来鲐爻。

(14)a.官话:拿你的帐写八十。(《路加》16:7)

b.苏州话:拿倷个账来,写八十。

c.上海话:拏侬个账来,写八十。

d.宁波话:你个票子拕来,写八十石。

e.台州话:你个票子拕来,写八十担。

f.温州话:你票抯来写八十。

从例(12)-(14)可见,浙江沿海吴语较苏沪使用话题结构的倾向强,即用结构1更常见,尽管结构1和结构2都采用了[动词+卫星]的组合模式,属于S框架型。

3)V原因+P路径+F(+P指示)

该类结构中位移体作为受事居于宾语位置,“V原因P路径”在结构上为更典型的述补式。例如:

(15)a.官话:第二天拿出二钱银子来,交给店主说,……。(《路加》10:35)

b.苏州话:明朝拿出二钱银子,拨东家咾说,……。

c.上海话:明朝拏出二钱银子,拨拉开客寓个人咾话,……。

d.宁波话:拕出二钿银子交代屋主里人,……。

e.台州话:拿出二钿银子交拨店主,……。

f.温州话:抯出两钿银匄客盏个主家,……。

(16)a.官话:耶稣赶出一个叫人哑巴的鬼。(《路加》11:14)

b.苏州话:耶稣赶脱一个使人做哑子介鬼。

c.上海话:耶稣拉赶脱一个哑子个鬼。

d.宁波话:耶稣来间赶出一个鬼,是个哑鬼。

e.台州话:耶稣赶出一个鬼,是哑佬鬼。

f.温州话:耶稣赶出一个哑个鬼。

该类结构中的F只限于无定对象,如例(15)、例(16)。若位移体表有定对象,苏沪吴语与浙江沿海吴语所用结构也存在差异。例如:

(17)a.官话:于是把书卷起来,交还执事,就坐下。 (《路加》4:20)

b.苏州话:耶稣卷拢之书,授拨管事个人咾坐之。

c.上海话:耶稣卷拢之书,授拉管事个人咾坐之。

d.宁波话:耶稣书收拢,交付办事人,就坐落。

e.台州话:耶稣书卷告,交付办事人,就坐落。

f.温州话:就把书□(‘ö)拢,匄还管事个人,就坐落。

例(17)中“书”特指在犹太人会堂里所用的经书,为有定对象,在苏沪吴语中仍可处于宾语位置上,而浙江沿海吴语皆前置,充当次话题。

若位移体为表身体部位义的名词时苏沪吴语使用“V原因+P路径+F+P指示”结构表达,而浙江沿海吴语得使用话题结构表达。例如:

(18)a.官话:耶稣举目看着门徒说,……。(《路加》6:20)

d.宁波话:耶稣眼睛抬担起,看门徒……。

e.台州话:耶稣仰起望门徒……。

f.温州话:耶稣眼睛抬起眙眙佢个门徒就讲……。

(19)a.官话:耶稣领他们到伯大尼的对面,就举手给他们祝福。(《路加》24:50)

b.苏州话:耶稣领俚笃到伯大尼,举起手来祝福俚笃。

c.上海话:耶稣领伊拉出去到伯大尼个对面,举起两只手来祝福伊拉。

d.宁波话:耶稣领勒门徒走出到伯大尼,两只手点担起祝福拨佢拉。

e.台州话:耶稣带领门徒走出到伯大尼,两只手点起祝福佢。

f.温州话:耶稣把佢大家领出到伯大尼,手举起祝福佢大家。

例(18)、例(19)苏沪吴语用“V原因+P路径+F+P指示”结构,而浙江沿海吴语只用话题结构表达,也就是说,浙江沿海吴语中不用“V原因+P路径+F+P指示”结构。

可见,尽管吴语五个方言点都用[动词+卫星]的模式,但同一位移事件常会选择不一样的结构类型来表达,其中话题结构的选择倾向在浙江沿海吴语中较苏沪更强,而苏沪吴语则选择位移体居宾语位置的倾向强于浙江沿海吴语。

2.3 [V原因]模式

早期上海话中也仍可见到只用“V原因”表致移的结构,特别是苏沪吴语。也就是说,比较而言,用专门的词形来表达路径的倾向在苏沪吴语中不如浙江沿海吴语强烈。例如:

(20)a.官话:他是靠着鬼王别西卜赶鬼。(《路加》11:15)

b.苏州话:俚靠鬼王别西卜咾赶鬼。

c.上海话:伊是靠鬼王别西卜咾赶脱鬼个。

d.宁波话:佢是靠着鬼王别西卜赶出葛星鬼。

e.台州话:佢是靠着鬼王别西卜赶出鬼。

f.温州话:佢靠着鬼用别西卜赶鬼个。

(21)a.官话:因为你们把知识的钥匙夺了去……。(《路加》11:52)

d.宁波话:因为知识个钥匙拨你夺勒去兑。

e.台州话:夺知识个钥匙,你许自己弗走进。

f.温州话:因为你大家把知识个锁匙抯去爻。

例(20)、例(21)苏沪吴语皆只用表原因的动词表致移,浙江沿海吴语用趋向补语将路径信息编码出来的倾向更明显,如例(20)d和e、例(21)d和f。

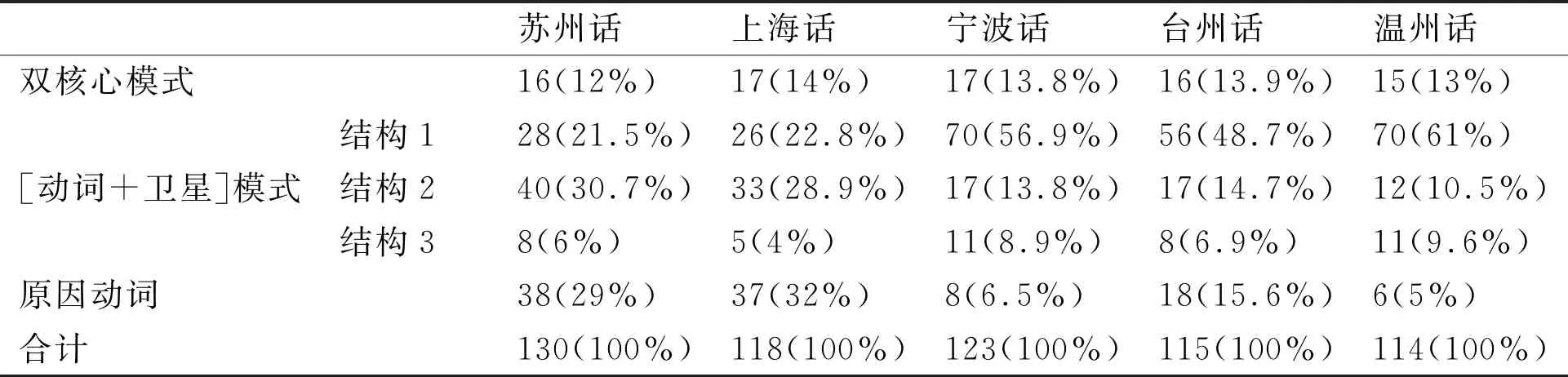

我们对《路加》吴语译本致移事件表达中动词结构模式的文本分布进行了统计,具体见表1。([V原因+V路径/指示/路径+指示]为双核心模式,包括连动式和兼语式;[V原因+P路径/指示/路径+指示]为[动词+卫星]模式,包括1-3类结构,[V原因]模式中原因动词融合了路径,单独列为一类。)

表1 早期吴语致移事件表达中动词结构统计表

双核心模式[动词+卫星]模式原因动词合计结构1结构2结构3苏州话16(12%)28(21.5%)40(30.7%)8(6%)38(29%)130(100%)上海话17(14%)26(22.8%)33(28.9%)5(4%)37(32%)118(100%)宁波话17(13.8%)70(56.9%)17(13.8%)11(8.9%)8(6.5%)123(100%)台州话16(13.9%)56(48.7%)17(14.7%)8(6.9%)18(15.6%)115(100%)温州话15(13%)70(61%)12(10.5%)11(9.6%)6(5%)114(100%)

由表1可见,吴语五个方言点致移事件表达结构中的双核心模式分布都不足15%,是一种次要类型;而[动词+卫星]模式是基本形式,在苏沪吴语中分布比例过半,浙江沿海吴语中更是超过70%,特别是宁波话和温州话;此外,早期吴语致移事件也可只用原因动词表达,且在苏沪吴语中占比较高,不过,原因动词在表致移事件时虽不用趋向词编码位移路径,但大多需要用结果成分来补充说明原因动词实施的结果。值得注意的是,原因动词模式与[动词+卫星]模式似乎构成对立互补关系,即若[动词+卫星]模式分布比例高,那么单用原因动词表达的倾向就弱,如浙江沿海吴语,反之也成立,如苏沪吴语。

由以上可见,早期吴语致移事件词化类型虽具有混合性,基本上属于S型,吴语内部,浙江沿海吴语的S型特征较苏沪吴语更为典型,主要表现在[动词+卫星]模式表致移事件的倾向强烈,同时,也应[动词+卫星]模式的要求,单独使用表原因的动词编码路径的分布比例也低。

3 早期吴语有生自移事件表达模式及内部差异

早期吴语有生自移事件表达结构主要有两大类:一类是路径动词模式,即趋向动词编码路径类,包括单音节趋向动词和由[路径+指示]构成的双音节复合趋向动词,这些结构也表明早期吴语有生自移事件仍具有V框架型语言特征;一类是趋向词做补语编码路径信息,即[方式动词+卫星]模式,表明其S框架型语言特征。除此之外,也仍可见到融合了方式和路径的动词表达类。吴语内部有生自移事件表达在对这两种模式的选择上具有较显著的差异。

3.1 路径动词模式

早期吴语中单音节趋向词仍可后带表处所的宾语来表达自移路径。不过,从搭配来看,一般多为较固定的组合,有词汇化倾向。例如:

(22)a.官话:有一天耶稣和门徒上了船,对门徒说:“我们可以渡到湖那边去。”(《路加》8:22)

b.苏州话:耶稣同门徒下之船,对俚笃说:“伲要摆渡到湖归边去。”

c.上海话:耶稣同门徒下之船,对伊拉话:“伲要到湖个对岸去。”

d.宁波话:耶稣等佢门徒落船,等佢拉话:“阿拉且渡过湖葛岸去。”

e.台州话:耶稣搭门徒落船,搭佢许讲:“我许好过湖到对岸去。”

f.温州话:耶稣伉门徒落船,就对佢大家讲:“你大家渡过到湖个对岸去。”

(23)a.官话:耶稣上了岸,就有城里一个被鬼附着的人,迎面而来。(《路加》8:27)

b.苏州话:耶稣上之岸,有一个城里个人碰着俚。

c.上海话:耶稣离之船咾上之岸,掽着一个人从城里出来。

d.宁波话:耶稣上岸,碰着一个人从城里走出来。

e.台州话:耶稣上岸,碰着一个人,是城里出来。

f.温州话:耶稣走上岸罢,有一个人从城底走出个碰着耶稣。

(24)a.官话:耶稣带着彼得、约翰、雅各,上山去祷告。(《路加》9:28)

b.苏州话:耶稣带之彼得、约翰、雅各,上山祈祷。

c.上海话:耶稣带之彼得、约翰、雅各,一淘上山祈祷。

d.宁波话:耶稣带勒彼得、约翰、雅各,走上山里去祷告。

e.台州话:耶稣带彼得、约翰、雅各,走上山祷告。

f.温州话:耶稣带彼得、约翰、雅各,走上山里祷告。

(25)a.官话:那时,……在城里的,应当出来,在乡下的,不要进城。(《路加》21:21)

b.苏州话:个个时候,……拉城里个人,应该出去,拉乡下个人,勿要进城。

c.上海话:伊个时候,……拉城里个人,应该出去,拉乡下个人,勿要进城。

d.宁波话:葛个时候,……来城中个主顾都该走出,来田畈里主顾呒恼走进去。

e.台州话:葛时候,……在城里主子应该走出,在乡下个弗可走进。

f.温州话:许能界……在城底个应该走出,在乡下个弗应该走底里。

从例(23)f、例(24)d-f、例(25)d-f可见,即使是相对固定的搭配,如“上岸”“上山”“进城”等,在温州话、台州话和宁波话等浙江沿海吴语中也已不再单独用趋向动词表路径信息了,而须采用[方式动词+卫星]的组合模式。

当由[路径+指示]构成的双音节趋向词表路径信息时,在苏沪吴语和浙江沿海吴语中也存在编码模式的差异,特别是温州话。例如:

(26)a.官话:他们就回去,预备了香料香膏。(《路加》23:56)

b.苏州话:就转去,预备之香料咾香油。

c.上海话:难末伊拉归去,预备之香料咾香油。

d.宁波话:就归去,把香料麻油备好仔。

e.台州话:就转去,备办香料香油。

f.温州话:就走转去,预备香料搭麻油。

(27)a.官话:那托来的人回到百夫长家里,……。(《路加》 7:10)

b.苏州话:差来个人归去,……。

c.上海话:差来个人归去,……。

d.宁波话:差去个主顾归到屋里,……。

e.台州话:差来主子转到屋里,……。

f.温州话:差来个人走转屋里去,……。

(28)a.官话:但这女人从我进来的时候,就不住的用嘴亲我的脚。(《路加》7:45)

b.苏州话:独是俚从我进来个时候,亲我个脚勿歇。

c.上海话:独是伊从我进来个时候,亲我个脚勿停。

d.宁波话:从我走进来,嘴巴嗅我脚弗歇。

e.台州话:佢从我走进来,嘴唇唩我脚弗歇。

f.温州话:佢从我走进来个时候伉我个脚亲嘴弗歇。

(29)a.官话:他们就进去,只是不见主耶稣的身体。(《路加》24:3)

b.苏州话:进去,勿看见主耶稣个身体。

c.上海话:伊拉就进去,但是勿看见主耶稣个身体。

d.宁波话:走进去,呒呐看见主耶稣个尸首。

e.台州话:走进,弗望着主耶稣个尸首。

f.温州话:走底去,寻弗着主耶稣个身体。

(30)a.官话:及至他出来。(《路加》1:22)

b.苏州话:实耿长远出来之。

c.上海话:伊出来之末。

d.宁波话:已经走出来兑。

e.台州话:佢走出弗能对佢许讲。

f.温州话:走出来,唔能伉佢大家讲。

(31)a.官话:耶稣赶出一个叫人哑巴的鬼。鬼出去了……。(《路加》11:14)

b.苏州话:耶稣赶脱一个使人做哑子介鬼。鬼出去之末……。

c.上海话:耶稣拉赶脱一个哑子个鬼。鬼出去之末……。

d.宁波话:耶稣来间赶出一个鬼,是个哑鬼。鬼一走出……。

e.台州话:耶稣赶出一个鬼,是哑佬鬼。鬼出来,……。

f.温州话:耶稣赶出一个恶个鬼。鬼走出爻,……。

(32)a.官话:使徒回来,将所作的事告诉耶稣。(《路加》9:10)

b.苏州话:使徒转来,拿所做个事体来告诉耶稣。

c.上海话:使徒转来,拏所做个事体来告诉耶稣。

d.宁波话:使徒走转来,把佢拉样样做个事干话向耶稣道。

e.台州话:使徒转来,所做事干都通知耶稣。

f.温州话:使徒走搭转,就把所做个事干讲匄耶稣听。

(33)a.官话:人要从这边过到你们那边,是不能的,要从那边过到我们这边,也是不能的。(《路加》16:26)

b.苏州话:要从此地到倷个搭,勿能彀个,从归搭到伲场化,也勿能彀个。

d.宁波话:若要走过你拉葛边去,弗能够,来葛边,若要走过阿拉荡边来,也弗能够。

e.台州话:在以边若要走过你间边去,弗能够,在间边也弗能走过以边来。

f.温州话:使得该里要走过你搭去弗能够,在旁搭要走过你搭里个也弗能够。

从例(26)-(33)可见,苏沪吴语复合趋向动词仍较自由地用来编码有生自移事件中的位移路径,而在浙江沿海吴语中受到限制,虽然例(26)d和e、例(27)d和e中宁波话和台州话、例(32)e台州话仍可直接用做动词编码路径,但浙江沿海吴语用[走+趋向词]表达有生自移的倾向十分强烈,尤其是温州话。浙江沿海吴语如宁波话、温州话等[走+趋向词]中“走”表义已虚化,语义核心在趋向词上,不过,从句法来看,“走”与编码路径信息的趋向词构成的仍是述补结构,方式动词“走”仍为句法核心。例如:

(34)a.佢没有走进去。(佢走了,但是没有进去。)

b.佢走没走进去?

c.?佢走进去没走进去?

d.*佢走进去没进去?

例(34)a[走+趋向词]结构中趋向词在否定辖域之内,这种“吸引否定词”的能力也表明它的补语身份。例(34)b-d正反问句形式表明,“走”而非“进去”为句法核心。韵律上,“走”仍重读,符合句法核心的韵律特征,而趋向词往往读轻声,构成前重后轻的韵律格式,表明其句法和语义功能上的弱化,即做“走”的补语。由此可见,尽管早期浙江沿海吴语中[走+趋向词]组合中“走”的词义已泛化,丢失具体的“方式”信息,而只表位移,但仍为整个句法结构即述趋组合的核心,因此“走”的语义句法特征也正说明浙江沿海吴语中[动词+卫星]模式的发达。

3.2 [V方式+卫星]模式

虽然苏沪吴语有生自移事件采用动词编码路径的倾向似乎远比浙江沿海吴语强,但并不意味着苏沪吴语属于V框架型语言。[V方式+卫星]也是苏沪吴语有生自移事件的表达模式之一。例如:

(35)a.官话:于是进前按着杠,抬的人就站住了。(《路加》7:14)

b.苏州话:就走上去,放手拉材罩上、扛个人立定哉。

c.上海话:就走上去,按手拉扛尸首个架子上,扛个人立定哉。

d.宁波话:就走拢去,手按勒抬个架子顶,抬个主顾就立落。

e.台州话:就走来,手摸摸材杠,扛个主子就徛牢。

f.温州话:就走到,手囥棺材个架上面,抬个人就徛搭。

(36)a.官话:偶然有一个祭司,从这条路下来,看见他就从那边过去了。(《路加》10:31)

b.苏州话:贴准有一个祭司,从个条路上下去看见之咾走过哉。

c.上海话:有一个祭司,从第条路下去,看见之,拉伊边走过哉。

d.宁波话:偶凑有一个祭司从葛搭路走落来,看见葛个人,就避过葛边埉走。

e.台州话:就有一个祭司从葛搭路走落,望着个人,就避过葛边走去。

f.温州话:有一个祭司走落个条路,眦着佢,就走过旁搭过。

(37)a.官话:内中有一个见自己已经好了,就回来大声归荣耀与神。(《路加》17:15)

b.苏州话:内中一个,看见自家全愈哉,缩转来大之声音,归荣耀拉神。

c.上海话:看见自家全愈之末,就缩转来。

d.宁波话:佢拉中央一个人得知佢自个病好兑,倒走转,响响赞美神明。

e.台州话:内中一个人,晓得自个病好告,走转,高声荣华上帝。

f.温州话:当中有一个眙着自医好罢,就走转,大大个声音归荣华匄上帝。

由此可见,早期吴语有生自移事件不仅可采用动词编码路径信息,也皆可以用[V方式+卫星]模式表达。

早期吴语中也可见到将路径信息融于方式动词的表达形式。例如:

(38)a.官话:又俯伏在耶稣脚前感谢他。(《路加》17:16)

b.苏州话:俯伏拉耶稣脚下咾谢谢。

c.上海话:俯伏拉耶稣脚下咾谢谢伊。

d.宁波话:扑倒佢个脚下,谢谢佢。

e.台州话:扑落耶稣脚前,感谢佢。

f.温州话:又扑落耶稣个脚边,感谢佢。

(39)a.官话:耶稣周游各城各乡传道,宣讲神国的福音。(《路加》8:1)

b.苏州话:耶稣走徧各城各镇。

c.上海话:耶稣走徧各城各镇。

d.宁波话:耶稣走过各城里。

e.台州话:耶稣走过各城里各乡村。

f.温州话:后来耶稣游过各城各乡村。

在仅用方式动词表达的结构中,仍可以观察到苏沪吴语与浙江沿海吴语间的差异。当苏沪吴语只用方式动词来表达位移方式和路径时,浙江沿海吴语则倾向于将路径信息分离出来,用趋向词表达出来。如例(38)e-f和例(39)d-f等。

以《路加》各方言译本为文本,对有生自移事件的动词结构模式进行统计见表2。

表2 吴语五方言有生自移事件表达中动词结构比例统计表

苏州话上海话宁波话台州话温州话[V方式+卫星]59(16.5%)61(16.9%)290(51%)230(62%)297(76%)V方式33(9%)33(9%)11(2.7%)9(2.4%)9(2.3%)V路径265(74%)267(74%)99(24%)131(35%)83(21%)合计357(100%)361(100%)409(100%)370(100%)389(100%)

由表2可见,苏沪吴语有生自移事件虽也采用[V方式+卫星]模式,不过占比不足1/5,如苏州话为16.5%,上海话为16.9%,而浙江沿海吴语采用该模式表达皆超过50%,其中温州话更是高达76%,可见该结构在浙江沿海吴语中的优势,也表明浙江沿海吴语有生自移事件词化结构类型基本上属于S型框架;而苏沪吴语只用方式动词或趋向动词编码有生自移事件的比例则远远高于浙江沿海吴语,特别是用趋向动词直接编码路径,苏沪占比74%,这也表明早期苏沪吴语有生自移事件仍以V型框架为主。

综上可知,早期吴语有生自移事件词化类型也具有混合性,为V框架型和S框架型的混合,而在吴语内部,苏沪吴语有生自移事件V框架型特征显著,而浙江沿海吴语则S框架型特征显著。也正因为浙江沿海吴语的S框架型特征突出,所以要求将方式动词和路径信息分别用不同词形表达出来,因此独用方式动词的比例也较苏沪吴语的分布比例低得多。

4 早期吴语无生自移事件表达模式及内部差异

无生自移事件在早期吴语五个方言点中皆以[V方式/原因+卫星]组合为基本表达结构,其中在浙江沿海吴语中该模式几乎已成唯一形式。例如:

(40)a.官话:要得财主桌子上掉下来的零碎充饥,并且狗来餂他的疮。(《路加》16:21)

b.苏州话:要拿财主人台上落下来个粒屑来吃,并且有狗来舔俚个疮。

c.上海话:要拿财主人台上落下来个粒屑来吃,并且有狗来舔伊个疮。

d.宁波话:葛有佬个桌顶跌落个零碎东西,要想拕来吃,还有黄狗走来舔舔佢个疮。

e.台州话:个财主个桌上跌落个零碎要想拕来吃,有狗来舔佢个疮。

f.温州话:要吃财主桌里遁落个零碎,并且狗也走来舔舔其个疮。

(41)a.官话:他们就来把鱼装满了两只船,甚至船要沉下去。(《路加》5:7)

b.苏州话:装满之两只船,将要沉下去快。

c.上海话:装满之两只船,要沉下去快。

d.宁波话:两只船鱼都装满兑,差一眼要沉落去。

e.台州话:两只船鱼都填满,要沉落。

f.温州话:两只沃装满,就要沉落。

(42)a.官话:就有火与硫磺从天上降下来,把他们全都灭了。(《路加》17:29)

b.苏州话:从天上落火咾硫磺下来,减脱之拢总人。

c.上海话:从天上落火咾硫磺下来,减完之拢总人。

d.宁波话:火等硫磺从天落落来,人一切都灭掉兑。

e.台州话:火搭硫磺从天降落,人都灭告。

f.温州话:火种搭硫磺从天上降落,把佢大家通通沃灭爻。

例(40)-(42)无生自移事件在吴语和官话中皆用[V方式/原因+趋向词]结构表达,其中趋向词充当动词的补语,为卫星成分,表明无生自移事件在早期吴语中的词化类型属于S框架型。

不过,苏沪吴语仍见用路径动词单独表无生自移事件。例如:

(43)a.官话:有落在荆棘里的,荆棘一同生长。(《路加》8:7)

b.苏州话:有个落拉荆棘里,荆棘一淘生起来。

c.上海话:有个落拉荆棘里,荆棘一淘长起来。

d.宁波话:有星跌落刺蓬缝里,刺搭佢大家刨出来。

e.台州话:有些跌落刺蓬中央,刺聚队长起。

(44)a.官话:你们中间谁有驴或有牛,在安息日掉在井里……。(《路加》14:5)

d.宁波话:你拉安息日若是有一匹驴子,或者一头牛跌落地坑里……。

e.台州话:你许若有驴或者牛跌落水井,就是安息日……。

f.温州话:你大家当中乜人有驴儿或是牛遁落井里,……。

“落”“跌”本来融合了方式和路径信息,苏沪吴语仍可单独用来表无生自移事件,而浙江沿海吴语中采用方式和路径信息分离的方式,表路径的功能主要落在趋向补语“落”上,如例(43)d-f、例(44)d-f。

《路加》吴语译本中无生自移事件的动词结构模式分布情况见表3。

表3 吴语无生自移事件表达中动词结构比例统计表

苏州话上海话宁波话台州话温州话V方式/原因+卫星23(62%)21(60%)39(95%)37(92.5%)34(87%)V方式8(21.6%)8(23%)1(2.4%)1(2.5%)3(7.7%)V路径6(16%)6(17%)1(2.4%)2(5%)2(5.1%)合计37(100%)35(100%)41(100%)40(100%)39(100%)

由表3可见,无生自移事件在各地吴语中皆以[V方式/原因+卫星]为基本模式,特别是浙江沿海吴语,该模式的分布高达90%,近乎为唯一编码形式。不过,苏沪吴语中用方式或原因动词和路径动词单独表无生自移事件仍占有一定比例。

5 早期吴语位移事件词化类型差异的成因

综上可见,早期吴语位移事件词化类型具有混合性,各类位移事件在吴语中皆不止一种表达模式,且吴语内部在同类位移事件词化类型上存在较明显的差异。如致移事件虽仍使用双核心模式,具有E框架型特征,但皆以[V方式/原因+卫星]为基本表达模式,表明早期吴语致移事件词化类型皆以S框架型为主导的特点,不过,浙江沿海吴语较苏沪的S框架型特征更突出;有生自移事件词化类型为V型和S型的混合,其中苏沪吴语仍以V型为主导,而浙江沿海吴语则以S型为主导;无生自移事件皆以S型为主导,但浙江沿海吴语体现出更典型的S型特征。将早期吴语位移事件词化类型及其内部差异再以简表呈现如表4。

表4 早期吴语位移事件词化类型

致移事件有生自移无生自移E型+S型V型+S型V型+S型苏沪吴语S型为主导V型主导S型主导浙江沿海吴语S型典型S型主导S型典型

由表4可见,浙江沿海吴语较苏沪吴语在各类位移事件表达上S框架型更突出,即使是有生自移事件,苏沪吴语仍以V型为主导,但浙江沿海吴语也已发展为S型为主导的方言,特别是傀儡式方式动词“走”与趋向词构成的结构高频出现,甚至在温州话中几乎成为唯一的表达形式,反映了浙江沿海吴语位移事件作为S框架型语言的基本要求。

那么到底是什么原因导致浙江沿海吴语位移事件词化类型具有较苏沪更典型的S框架型特征呢?而这种共时的差异是历时演变速度不同的表现,因此,若从历时来看,浙江沿海吴语为何会比苏沪吴语位移事件在从V到S型的转变过程中发展更快?影响其演变速度不平衡的因素是什么呢?考察其中原因,可为探讨汉语词化类型的演变机制提供线索。

Yiu(2013,2014a,2014b)在跨方言位移事件词化类型考察中得出方言词化类型演变速度的快慢与其基本词序VO具有相关性。即强VO语序,则V框架特征更突出,或从V演变为S框架型速度慢,弱VO语序,则S框架型特征更突出,或从V框架型演变为S框架型更快。这种观察很具有启发性,不过,并未讨论为何VO词序的强弱会与汉语方言位移事件词化类型的转变相关?例如,表达致移事件时,粤语因VO语序要求仍用趋向动词带位移体或处所宾语(V路径+O/L)的词序,而吴语VO语序弱,则NP(位移体或处所宾语)出现在动词后做宾语的倾向弱,那么这种倾向又是如何在位移事件表达中导致趋向词更易发展为方式或原因动词的卫星成分呢?也就是说,若VO语序与位移事件词化类型具有相关性,那么到底是什么因素影响到这种相关性,仍需要讨论。下面我们根据吴语内部位移事件词化类型及其差异进一步探讨导致基本词序与位移事件词化类型演变的关系。

从2.2可知,虽然苏沪吴语和浙江沿海吴语致移事件皆以[动词+卫星]模式表达为基本形式,不过,该模式具体表现为三种结构,其中之一是致移事件中的位移体作为受事前置于VP前,形成话题结构或者处置介词提宾式,而处置介词提宾式在早期吴语中除温州话译本中借用官话的“把”外,实际上并不常见,常见的形式是话题结构和次话题结构,这类结构在苏沪吴语文献中的分布远不如浙江沿海吴语。由表1可知,苏沪吴语中位移体充当受事宾语的比例(苏州话为36.7%,上海话为32.9%)要高于充当话题(苏州话为21.5%,上海话为22.8%),而浙江沿海吴语中位移体充当话题或处置介词宾语的比例(宁波话为56.9%,台州话为48.7%,温州话为61%)远远高于充当宾语的(宁波话为22.7%,台州话为21.6%,温州话为20.1%)。具体如例(14)-(16)、例(19)-(21),苏沪吴语与浙江沿海吴语对话题结构和VO结构的选择倾向存在较显著差异:浙江沿海吴语优先选择或只能选择话题结构表达,而苏沪吴语位移体充当受事宾语。致移事件表达中苏沪和浙江沿海吴语对话题结构和VO结构选择倾向的不同,其实只是其基本词序类型的具体表现而已。也就是说,浙江沿海吴语具有较苏沪吴语更强的话题化倾向,受事优先甚至强制性充当话题或次话题。林素娥(2015)描写了早期上海话课本和宁波话课本类文献中的各类话题结构,并基于统计分析得出早期宁波话较同时期上海话皆为话题优先典型的语言,话题结构丰富,使用频率高,特别是受事话题化倾向强,而早期宁波话较之上海话TV结构分布率更高,不仅表有定的受事名词优先充当话题,甚至出现了典型的表不定指的NP也可以前置的现象。例如:

(45)a.一把椅子掇来。Bring a chair.(《便览》1910:4)

b.一百块洋钱我已经收到兑。I have already received one hundred dollars.(同上:147)

例(45)中“一量名”皆表不定指,与话题表定指或已知信息相矛盾,但在早期宁波话中也可以前置于VP。

此外,疑问句中,表示焦点信息的疑问词也可前置。例如:

(46)a.俉阿里去? Where are you going?(《便览》1910:5)

b.我曷里一个好拕? Which shall I take?(同上:12)

例(46)b疑问代词为句中信息焦点,“在吴语中疑问代词宾语是最不能前置的”,“不宜充当话题”(刘丹青2003:185-187),但却仍前置于VP。这类VP前的疑问词也与话题的已知性相违。

这类表不定指或未知信息的NP在早期宁波话中前置于VP与TV结构的类推不无关系。也就是说,是TV结构的类推导致宁波话中出现了真正的OV结构。

至今吴语内部基本句法类型仍存在差异。徐烈炯和刘丹青(1998[2007])、刘丹青(2001,2003)指出吴语为较普通话话题优先更典型的汉语方言,特别是江浙吴语中TV结构进一步泛化,话题的常用性和强制性较苏沪吴语更显著,且常常排斥VO语序,具有OV语序萌芽的倾向。也就是说,较之苏沪吴语,宁波话、温州话等江浙吴语的VO语序特征更弱。

据此,我们认为浙江沿海吴语较苏沪吴语致移事件更常用话题结构表达,只是前者较后者话题优先更典型的具体表现。而TV或者OV倾向强,从句法结构来看,会导致致移事件中充当受事的位移体前移,从而使得表原因或方式的动词与趋向词紧邻,这种线性结构更便于从连动式语法化为述补结构。当句法核心左倾,连动式中后项即趋向词语义指向位移体而非致移体或句子主语,[V方式/原因+V趋向词]重新分析为[V方式/原因+P趋向补语],就形成了更为典型的[V方式/原因+卫星]的模式。从苏沪吴语和浙江沿海吴语来看,话题化倾向越强,致移事件采取[V方式/原因+卫星]倾向越显著,反之也成立,由此可推知,话题化是导致位移事件从V或E框架型演变为S框架型的重要因素。

汉语史上话题化在位移事件词化类型演变中的作用也是如此。梁银峰(2007:15)指出,汉魏时期“Vt+去”带受事宾语时,常用“NP1+ Vt+ NP2+去”结构表达,不过,也开始出现“NP2”前移为话题的格式“NP2+ NP1+ Vt+去”,史文磊(2011a,2014:54,98)也赞同“NP2”的话题化对“去”语法化的推动作用。也就是说,他移事件中位移体因话题化作用而前移,“来/去”语法化为补语,且从上古到中古,“因指向信息从隐含于语境转为由显性形式标记”(史文磊2011b,2014:157)使得“来/去”在“V+来/去+O”结构中进一步明确其语义句法功能。由此可知,浙江沿海吴语和苏沪吴语话题化倾向与S框架型特征之间的相关性,也再次验证了话题化对汉语位移事件词化类型演变的重要作用。

那么为何浙江沿海吴语中有生自移事件较苏沪吴语采取[动词+卫星]模式的倾向也要强得多呢?

Peyraybe(2006)、梁银峰(2007:15)、魏兆惠(2005)、史文磊(2014:51-52)等指出自移事件动趋结构产生的重要触发因素是位移体从动前后置于宾语,其演变格式为:NP动体+ V1+ V2→V1+V2+NP动体。自唐以后越来越多的核心动词后开始带补语(来/去),表达指向信息。其演变例示为:V>V+来/去(如“出>出来/去”、“入>进来/去”);V+O>V+O+来/去(如“之、适、如、至+O”>“到+O+来/去”,“奔/走至+O”>“跑到+O+来/去”)(史文磊2011b)。“当趋向动词V2后出现了动体时,它就不再倾向于看成独立的句法实体,导致两个动词之间的句法边界被削弱,开始向一个句法成分整合。久而久之,V2从主要谓语发展为次要谓语,转为V1的补语。其定型大约在中古后期”,史文磊(2014:52)一方面同意“动体后移对动趋结构产生的触发作用”,并构拟其演变过程如下图1所示(该图引自史文磊(2014:52),原文无标题)。

图1 自移事件中动体后移所引发的演变链

另一方面也指出,“从文献记载所显示的汉语来看,一直都是以SVO为主导语序。我们猜测,动体的后移很可能源于语用的需要。譬如在叙述‘忽然十字地烈(裂),涌出一人’的时候,‘一人’后置并非任意为之,而是承接‘忽然地裂’事件之突发,强调‘涌出’在先、动体后现这样一个认知过程”。并认为“动体后移仅仅是V2语法化的诱因之一,语法化的促发因素还有其他来源,其过程也往往要经历相当长的时间才能完成”。

不过,对这一过程,仍有可商榷之处。首先,词或结构发生语法化的重要条件之一是高频使用,而动体后移很显然在古汉语甚至现代汉语及其方言中都只是一种次要结构,正如史文磊所言,只是一种带有特定语用色彩的结构,并非高频使用的结构,作为一种非高频使用的结构,即使触发了语法化,要类推到基本结构或高频结构中也有一定的困难,需要其他促发因素的可能性很大。其次,由“来/去”语法化为运动方向时,应双音化要求常与表路径的趋向词构成复合词,这些复合趋向词在汉语中仍可以作为动词编码路径,在自移事件中仍表现了V型语言的特征,只有表方式的动词后接表指示或到达的补语成分表明汉语朝着S型语言演变。如,在浙江沿海吴语中自移事件主要采取[V方式+卫星]。而这种动趋结构与致移事件表达中“TV原因+趋向补语”的结构是一致的,这种相似性让我们相信自移事件词化类型向着S框架演变与致移事件中“TV原因+趋向补语”结构的发展不无关系。也就是说,话题化促发或推动了致移事件表达从连动式发展为动趋式,而作为一种基本结构,往往具有类推性,即“V原因”从致移动词(也是及物动词)类推至其他动词(方式动词,如走、爬、跳、飞等),这样,致移事件“V原因+趋向补语”结构对自移事件表达中的“V方式+趋向补语”的形成和发展起到了推动作用,也就是说,致移事件在话题化作用下从E框架向着S框架发展的同时,也带动了自移事件从V框架向着S框架的发展。从汉语史来看,冯胜利(2002)、Peyraube(2006)、梁银峰(2007:15)、史文磊(2010,2011b,2014,2015)、Shi & Wu(2014)等先后指出“来/去”在表他移事件的连动结构中更容易补语化,在表他移的及物动词后重新分析为补语,随之类推至非及物动词。史文磊(2014:113,2015)指出,中古以后,“来/去”在他移事件(即致移事件)中发生的语法化演变,促生了大量的附加语构架型(即S框架型)结构,即路径信息由动词的附属成分编码。这也成为汉语从V框架型语言向S框架型语言演变的重要证据之一。由此看来,这一演变过程及相应的机制也发生在吴语位移事件词化类型的演变中,且因为吴语内部话题化倾向的强弱不同,从致移事件到自移事件的类推作用也存在强弱的差异。苏沪吴语话题化倾向较浙江沿海吴语弱,[V原因+卫星]对自移事件的类推作用也弱于浙江沿海吴语,所以自移事件特别是有生自移事件表达仍大量采用路径动词来编码,并未见大量使用[V方式+卫星]结构,而浙江沿海吴语中话题化倾向强,[V原因+卫星]对自移事件的类推作用也较强,相应地[V方式+卫星]结构也大量用来表自移事件。

因此,基于汉语史位移事件词化类型演变的相关成果和早期吴语位移事件词化类型及其内部差异,我们得出:话题化倾向与位移事件S框架型的典型化程度或从E/V框架型向S框架型演变的快慢之间具有相关性。浙江沿海吴语话题化倾向强,各类位移事件S框架型特征突出或典型,苏沪吴语话题化倾向较浙江沿海吴语弱,位移事件特别是无生自移事件和致移事件虽皆以S框架型为主导,但不及浙江沿海吴语典型;若从演变来看,也可以说,浙江沿海吴语位移事件在从E/V框架型以较苏沪吴语更快的速度演变为S框架型语言。

6 结语

方言位移事件词化类型比较研究对考察汉语词化类型发展具有重要价值。不仅可以了解方言位移事件词化类型与共同语之间的异同,也可为汉语词化类型的历时演变研究提供线索。本文利用一百多年前《圣经》的吴方言译本,对早期吴语五个方言点的位移事件表达模式进行对比考察得出:早期吴语位移事件词化类型具有混合性,即为E或V框架型与S框架型的混合,不过,对于不同位移事件,吴语内部混合性的具体表现并不相同。就致移事件来说,苏沪吴语虽皆混合了E框架和S框架,但浙江沿海吴语为更典型的S框架型;自移事件虽混合了V框架和S框架,但苏沪吴语有生自移事件以V框架型为主导,而浙江沿海吴语则以S框架型为主导,无生自移事件,苏沪吴语和浙江沿海吴语皆以S框架为主导,但浙江沿海吴语为更典型的S框架型方言。可见,吴语内部位移事件词化类型的差异主要体现在S框架的典型度上,其中浙江沿海吴语较苏沪吴语位移事件的词化类型为更典型的S框架型。因此,从吴语内部位移事件表达模式所反映的词化类型来看,不仅不同位移事件的词化类型存在差异,同类位移事件在同一大方言区的不同方言点中也可能存在显著差异。

早期吴语内部位移事件词化类型的差异,则与其话题化倾向的强弱表现出相关性。从致移事件来看,浙江沿海吴语位移体充当话题或处置介词宾语的比例高于苏沪吴语,而这其实反映了浙江沿海吴语和苏沪吴语在话题化倾向强弱上的不同。浙江沿海吴语话题化倾向强,致移事件采用[动词+卫星]模式表达的分布更高,而苏沪吴语话题化倾向较浙江沿海吴语弱,致移事件采用[动词+卫星]模式表达的比例也略低。话题化的强弱不仅与致移事件词化类型直接相关,还影响到自移事件词化类型的发展。致移事件表达模式[动词+卫星]对自移事件具有类推作用,这也推进了自移事件从V框架型结构发展为S框架型结构,话题化倾向越强,向S框架型转变更快也更彻底,浙江沿海吴语自移事件表现出较苏沪吴语更典型的S框架型特征。当然导致浙江沿海吴语较苏沪吴语位移事件词化类型的机制应该还有其他原因,比如自移事件表达中有生自移和无生自移存在较显著的差异,“也许反映了人一般的认知机制:位移的主体如果缺乏自己移动的意志和能力,特别是作为受动者(patient)的时候,可能会促使说话者把位移方式或原因也表达出来”(柯理思2003)。但可以断定的是话题化应该是其中一个重要因素。

——以浙江地区为例